社会资本对居民健康与主观幸福感的调节效应

——基于中国社会状况综合调查的分析*

2019-04-08侯江红刘文婧

侯江红, 刘文婧

(云南大学 公共管理学院,云南 昆明 650091)

健康和幸福是人类追求的永恒不变的两大主题。随着我国经济社会发展速度的快速提升,国民的健康素质较新中国成立以来有了极大的改善。然而,根据《中国城镇居民心理健康白皮书》的调查结果显示,在当今竞争日趋激烈的社会,伴随着人民生活节奏的加快及工作压力的增加,当前我国心理亚健康状态的人群和慢性病人群比重日益增加。2015年中央政府工作报告中首次提出“健康中国”概念,并将“健康中国”上升为国家战略高度[1]。党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央把提升人民健康水平作为工作的基本目标,党的十九大提出了“实施健康中国战略”号召,习近平总书记强调:“要使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”健康是可持续发展的生产力,健康是获得幸福感的基本前提,并且健康与个人与家庭的幸福息息相关。唯有把人民健康放在国家优先发展的战略高度,才能让广大人民获得实实在在的幸福感。本文主要研究个体健康与主观幸福感之间的关系以及两者关系的影响因素。

一、 文献回顾及研究假设

(一) 健康状况与主观幸福感的关系

主观幸福感(Subjective Well-Being,SWB)主要是指人们对其生活质量所作的情感性和认知性的整体评价[2]。20世纪初,心理学和社会学领域开始对主观幸福感进行研究,近年来相关研究已拓展到经济学和管理学等领域。当前关于居民健康和主观幸福感之间的关系研究主要集中在不同年龄段和不同地区居民群体,主要影响因素除了选择非经济因素的健康情况因素之外,还选取了经济因素中的收入水平和控制变量的个人特征中的性别、年龄、教育程度、婚姻状况等因素进行研究。

在研究老年人主观幸福感和健康状况中,主要研究老年人的主观幸福感和生理、心理健康之间存在的影响。胡洪曙等利用CHCLS2005年的调查数据对老年人群体的主观幸福感进行研究,发现由于农村和城市的收入差距较大,农村老年人的健康状况相对于城市老年人的健康状况不容乐观,应从更大范围、从深度和广度上扩大医疗保险来缓解收入差距的扩大[3]。童兰芬等从社区、敬老院和住院患者中60岁以上的老人群体的心理健康状况进行调查,发现三种群体老人的心理状况、幸福感知有显著性差异,其中社区老人的心理健康情况最好,感觉到生活幸福,而住院老人的心理状况最差,低于社区和敬老院的老人,说明疾病产生的消极负面情绪严重影响着老人对幸福的感知[4]。张伟等对CGSS2006年的数据中60岁以上的老人主观幸福感的影响因素进行分析,通过序次logistic回归检验得出的结果是良好的身体状况对老年人幸福生活的有正向的显著影响[5]。张秀敏等以长春市60岁以上的常住老人为研究对象,多重线性回归分析结果显示,健康自评效果较好的老年人的主观幸福感感知高于有抑郁消极情绪的老年人的幸福感[6]。

学生群体的主观幸福感和健康也是当前学界关注的重点,其研究对象主要集中于留守儿童和大学生群体。宋广文等选取曲阜市四所中学的271名留守儿童为研究对象,研究留守儿童的心理健康、心理弹性和主观幸福感之间的关系,心理健康SCL-90问卷包括躯体化、强迫症状、人际关系敏感等九个维度,主观幸福感采用美国伊利诺大学Diener教授等编制的主观幸福感量表,包括生活满意度、积极情感和消极情感,心理弹性包括目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持和人际协助五个维度,通过调节效应检验,说明心理弹性在二者之间起到积极的调节作用,可以在一定程度缓解留守儿童低落消极的情绪对主观幸福感知的影响[7]。朱翠英、胡义秋以长沙市两所大学的学生为研究对象,其研究在心理健康与主观幸福感两项上与宋广文和何云凤等使用的量表相同,积极素质教育为调节变量,结果显示,积极的素质教育在大学生的心理健康与主观幸福感之间起到正向的调节作用[8]。王健等研究积极心理干预技术对抑郁症状大学生的影响,通过公开招募的方式对自愿参与的大学生进行研究,使用抑郁量表(BDI)和主观幸福感等级量表(SHS)测试,研究发现,积极心理干预技术可以提升抑郁情绪的学生的主观幸福感[9]。

在研究不同国家和地区群体的主观幸福感和健康状况中,薛新东、程翔宇对湖北省居民的主观幸福感进行实证研究,其选取的健康状况包括锻炼时间、睡眠质量、饮食状况、食品安全及药品安全五个方面的内容,通过结构方程模型检验结果显示,食品安全和药品安全的影响最大,解决食品安全和药品安全隐患可以较好地提高居民的幸福感[10]。陈文和陈华对四川省成都市市区、城乡结合部、农村居民3个群体的主观幸福感进行研究,城乡结合部居民的主观幸福感评分明显高于城市、农村居民的幸福感,城市和农村居民的幸福感评分相差无异。三个地区居民的健康状况与主观幸福感之间是正向的相关关系,生理健康、心态和精神良好的居民对幸福的感知更强,而且两者是相互促进的循环关系[11]。林依(以对广州市政府、企事业单位340名青年白领为研究对象,研究其心理状况与主观幸福感之间的关系,发现情景因素(社会支持、压力知觉)和积极人格特质(核心自我评价、希望、乐观)与广州青年白领的心理健康与主观幸福感密切相关[12]。赵斌和刘米娜的相关研究使用中国综合社会调查(CGSS)数据,主观幸福感主要选取两个维度,一是包括积极情感和消极情感在内的情感成分,二是认知成分,即生活满意度。健康选取生理和心理自评的方式,稳健回归模型结果显示,健康状况与主观幸福感的感知呈正向相关[13]。赵佳丽对山西省太原市的城镇居民的收入、健康与主观幸福感之间的关系进行研究:收入和健康都对居民的主观幸福感有正向的显著影响,又对收入和健康进行替代效应研究发现:随着收入水平的提高,在个体的健康情况良好的情况下,主观幸福感也越强烈,反之,如果健康状况下降则对主观幸福感影响降低;收入水平会随着健康状况的改善,其主观幸福感也会增加,反之,如果收入水平降低,其对主观幸福感的作用则会减小。边燕杰和肖阳使用CGSS2008和TPS2008的数据,对中英两国居民的主观幸福感进行研究,研究表明英国居民主观幸福感的平均水平普遍高于我国,其中一个重要的因素就是健康状况,英国人的健康水平高于我国居民,其较高的健康水平与居民的主观幸福感呈正相关关系[14]。

当前对于居民健康情况与主观幸福感之间的关系研究的不同年龄段的研究对象主要集中在大学生和老年人群体,其次是对我国不同地区的个案进行研究,而对于全国领域内的研究较少,使用的中国社会综合调查数据(CGSS)集中在2006年和2008年,其中大部分研究使用的是健康状况和主观幸福感的居民自评量表。本文旨在对二者关系进行更加全面、广泛地研究,使用最新的CGSS2015年数据,目的是对已有研究作进一步的验证,并充实现有的研究成果。

(二) 社会资本的调节作用

尽管已有研究说明,人的健康状况对主观幸福感产生积极的正向影响,但也考虑到外界其他因素也会作用于这两者之间的影响,所以我们考虑选取调节变量进一步研究二者之间的关系。从上述文献综述可以看到,大部分文献以研究个体的主观幸福感的影响因素如人口学特征等关键变量与个体健康之间的作用机理为主,部分学者在研究健康状况和主观幸福感的时候选取收入水平、生活方式、休闲活动、宗教信仰等因素作为调节变量。

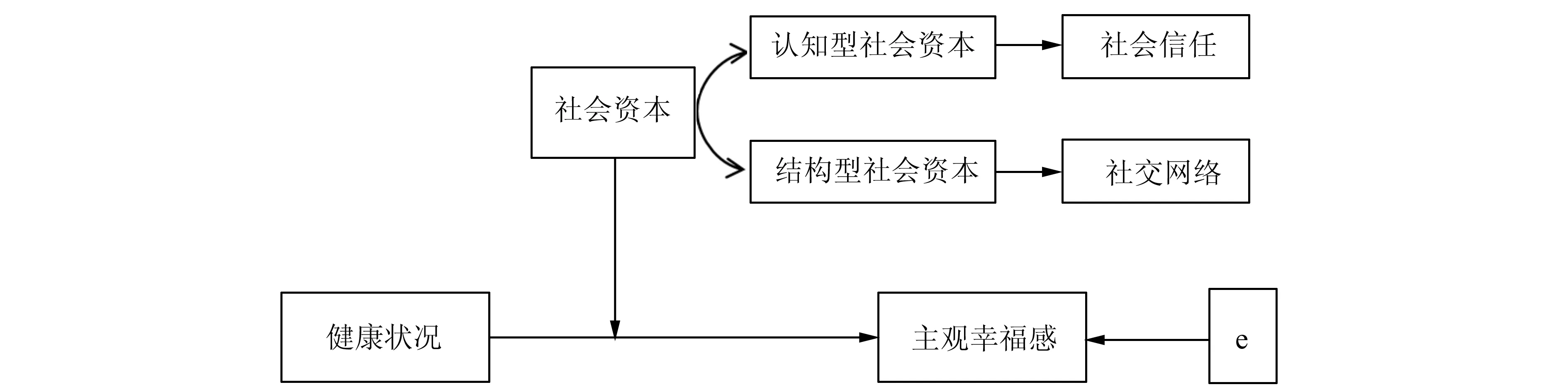

健康是指一个人在身体、精神和社会等方面都处于良好的状态。这个概念是世界卫生组织确定的,权威性强。躯体健康是一切健康的物质基础,心理健康则是躯体健康的精神支柱,良好的精神状态可以帮助生理疾病的恢复,同时负面、消极的不良情绪则又会影响人的生理健康,甚至会抑制疾病的恢复。所以心理健康起到至关重要的作用。社会资本作为嵌入在人际网络关系中的社会资源是研究健康的重要变量,早在上世纪80年代,西方国家已开始研究社会资本对健康的影响,并取得了大量的研究成果。当前我国对社会资本影响健康的研究还处于起步阶段。由于居民的健康情况存在差异,居民个体所占有的社会资本不同则对幸福的感知程度不同。关于社会资本,研究上往往有不同维度的度量,本文借鉴Uphoff的研究,将社会资本划分为认知型社会资本和结构型社会型资本,认知型社会资本主要是指人与人之间的社会信任,基于某种程度的信任,人与人之间得以交易或进行合作。结构型社会资本主要是指人们的社交网络,人们在这样的网络中扮演某种角色,实现集体行动的目标。本文选取邻居、朋友来度量居民个体的社交网络的规模,并将其作为调节变量构建了本文的模型框架(见图1)。社会资本对居民个体的健康状况和主观幸福感之间的关系具有调节作用,即健康状况会受到社会资本的调节而影响居民的主观幸福感知。据此,本文提出以下假设:

H1:居民的社会信任程度对居民的主观幸福感有积极的调节作用;

H2:邻里交往对居民的主观幸福感有正向的调节作用;

H3:朋友交往对居民的主观幸福感有正向的调节作用。

图1 本文的模型框架

二、 数据来源、变量选择及相关分析

(一) 数据来源

本文采用的是最新的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)2015年数据,该调查始于2003年,是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目。CGSS系统全面收集了社会、社区、家庭、个人多个层次的数据。2015年CGSS项目调查覆盖了全国28个省/市/自治区的478个村,经统计,完成了10 968个住户样本的抽选与调查,其中农村人口4498人,城市人口6490人。

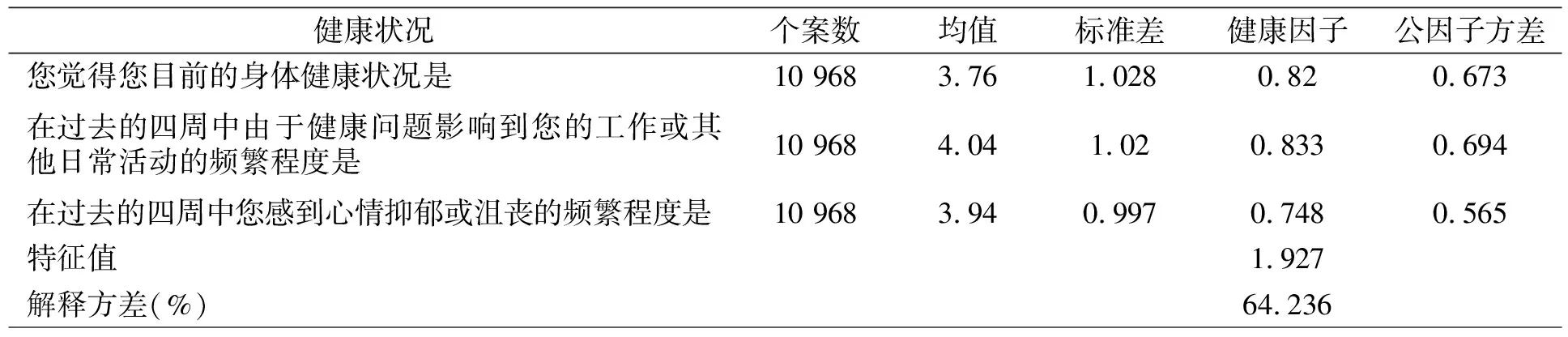

(二) 变量选择

本文所选用的变量的具体情况见表1,除了控制变量中的居住地、年龄、性别以外,为了便于统计,其他变量均是李克特量表(Likert scale)的赋值方式。本文的因变量是居民对幸福的感知程度,从比较不幸福到非常幸福;控制变量选择了个人基本特征中的居住地、年龄、性别和家庭的经济状况来衡量;自变量的健康状况中与健康有关的有三个变量是对居民个体的健康自评情况;社会资本的维度分别选择了社会信任程度、邻里交往熟悉程度以及与朋友交往的频繁程度。

(三) 居民的主观幸福感现状

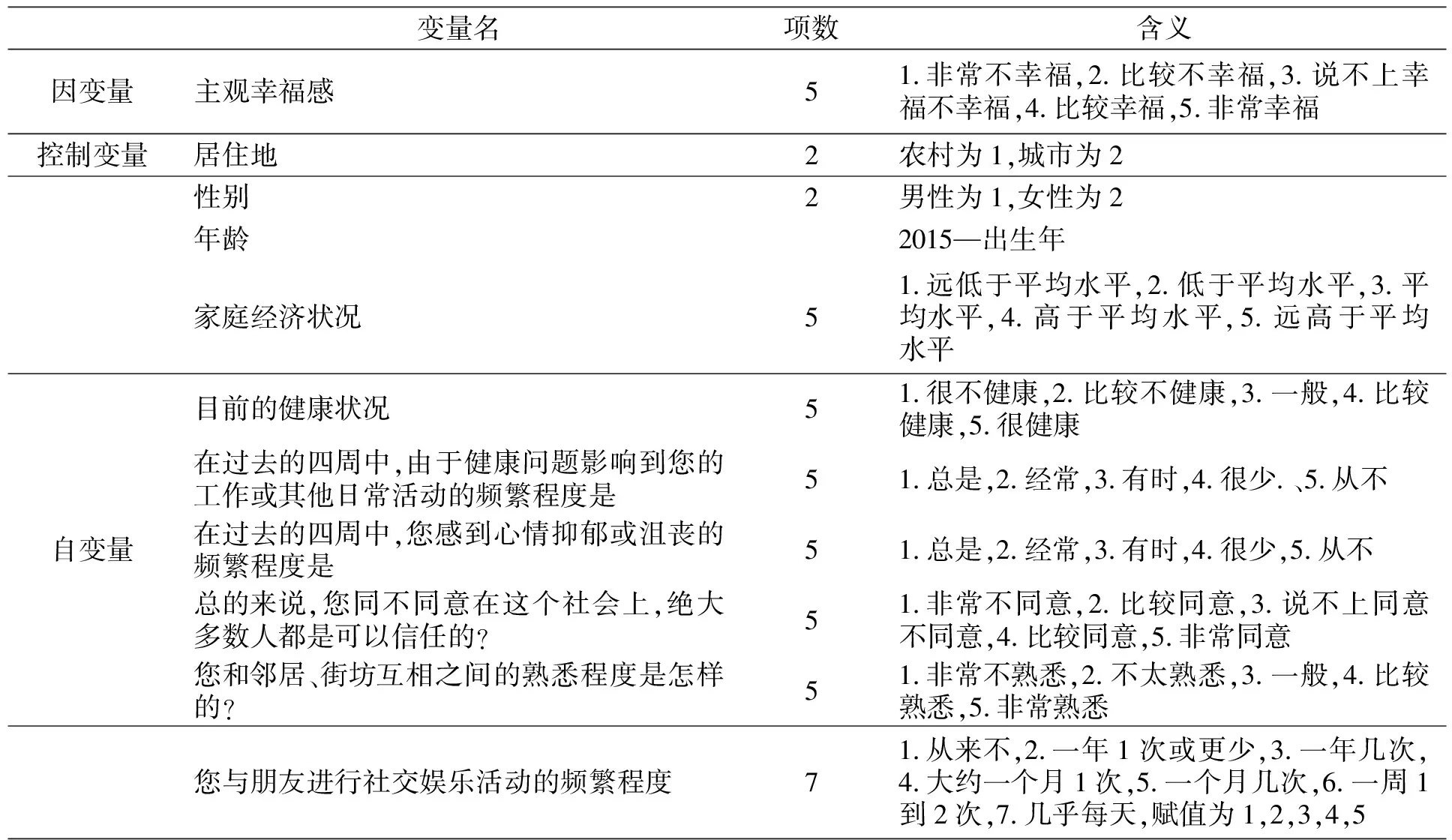

从图2中可以看到,选择“比较幸福”的居民占比最多,高达59.9%,可见当前我国居民主观幸福感知处于中等偏上的水平。

表1 变量操作化的具体情况

图2 居民的主观幸福感现状

(四) 居民的健康状况

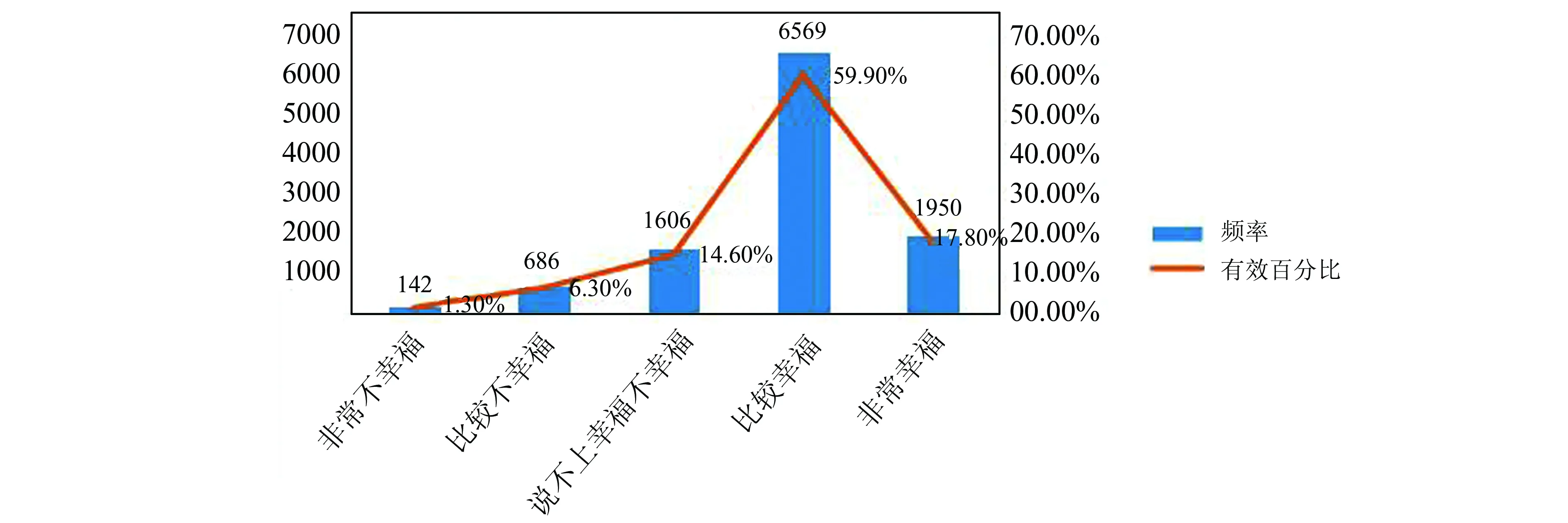

表2中三个题项反映了代表居民健康状况的两个方面,分别是居民的生理健康情况和心理健康情况。人的生理健康与心理健康是紧密相关的,生理上的疾病在很大程度上会使人产生消极的负面情绪,而良好的心理状态可以缓解不良情绪,促进生理疾病的康复。本文的数据分析结果显示,居民的心理健康自评情况稍高于生理自评情况,总体来说居民的生理和心理健康状况都处于中等偏上水平,这里考虑到后面的假设检验对作为自变量的健康状况进行检验,所以要对健康状况中的三个题项进行因子分析,首先通过信度检验得到Cronbach’s Alpha为0.718,表明以上三项存在内在一致性。接下来因子分析的结果KMO为0.66,自由度为3,Bartlett球形检验达到了0.01的显著度水平,说明适合做因子分析,用最大方差法进行因子旋转(旋转后的因子累积解释了原有变量总方差的64.236%)后得到一个因子,这里我们命名为“健康因子”。

表2 居民的健康状况及因子分析结果

(五) 居民社会资本现状

表3反应了居民个人的认知型社会资本和结构型社会资本的基本情况,其中居民对认知型结构资本中的社会信任打分处于中等偏上的水平,说明大部分居民认为社会上大部分人是可以信任的;结构型社会资本中,居民个体邻里交往的频次高于朋友交往的频次,这可能与居住距离相关,邻里之间大部分居民处于比较熟悉的水平,朋友交往处于一个月几次的比重最多。

表3 居民社会资本现状

三、 假设检验

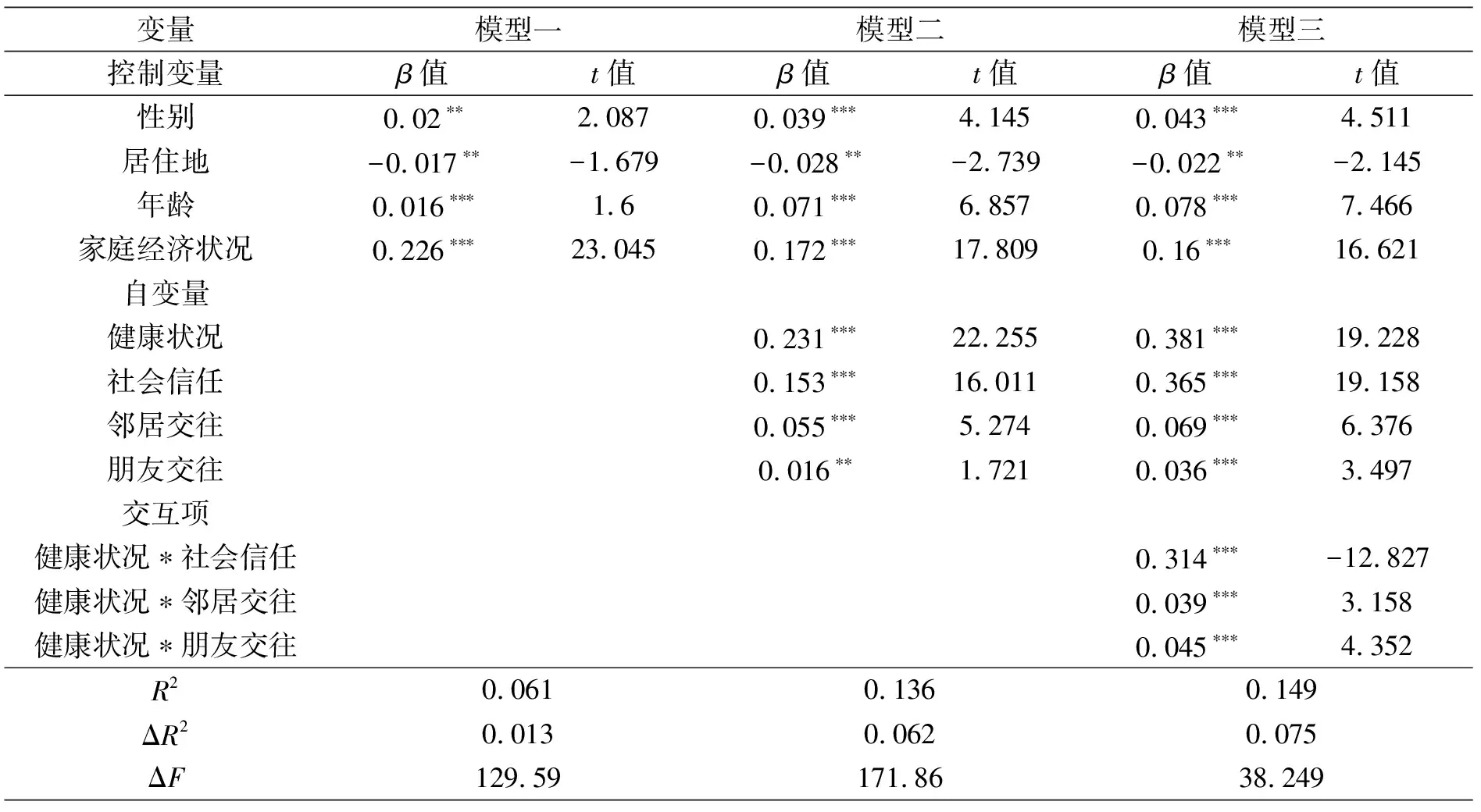

为了证明前面提出的假设,本文的假设检验采用阶层式多元回归的方法,首先在模型一中放入控制变量:居住地、性别、年龄、教育程度、家庭收入水平;模型二中加入自变量居民的健康情况和医疗卫生服务满意度;模型三中加入自变量的交互项,涉及到的模型公式如下:

y=a+bx+cm+e

(1)

y=a+bx+cm+c′mx+e

(2)

由上文得知,y(主观幸福感)是因变量,x(健康状况)是自变量,m(社会资本)是调节变量,mx(健康状况*社会信任、健康状况*邻居交往、健康状况*朋友交往)则是调节变量和自变量的交互项,系数是a,b,c,c′。检验两个方程的R方该变量,如果该变量显著,说明调节作用显著,也可以直接检验c′的显著性,如果显著,则说明该变量具有调节作用。本文使用SPSS 24软件进行检验。

模型一主要是对控制变量作了线性回归,其中居住地、性别、年龄、家庭经济状况分别对居民主观的幸福感知都有显著性影响,但影响程度各不相同,居住地和性别在p<0.05的情况下影响显著,说明农村居民和女性群体的幸福感知高于城市居民和男性群体;年龄和家庭经济状况则是在p<0.01的情况下显著,即年龄越大、家庭经济条件越好的群体主观幸福自评打分较高。模型二在此基础上作了自变量健康状况和社会资本各维度的检验,解释增量ΔR2为13.6%,说明模型二的解释力高于模型一的解释力,健康状况与社会资本中的社会信任、邻居交往自变量都是在p<0.01的情况下显著,说明健康情况良好、认为社会上大部分人值得信任、邻里交往密切的居民,主观幸福感越强。模型三加入交互项检验社会资本三个维度的变量是否具有调节效应,交互项中的社会信任、邻居交往、朋友交往在p<0.01的情况下呈显著水平,ΔR2为14.9%,解释力度进一部增强,说明居民的信任程度越高、邻里和朋友之间交往频繁,会在个体的健康状况和主观幸福感之间起到正向的调节作用,有利于健康有关的信息资源共享和传播,从而也增进居民之间的彼此信任,表明假设H1,H2,H3成立,为了进一步说明社会资本各维度的调节效应时图示如下(见图3、图4、图5)。

表4 社会资本的调节效应回归分析表

注:*p<0.1;**p<0.05;***;p<0.01。

图3 社会信任对健康状况和主观幸福感的调节作用

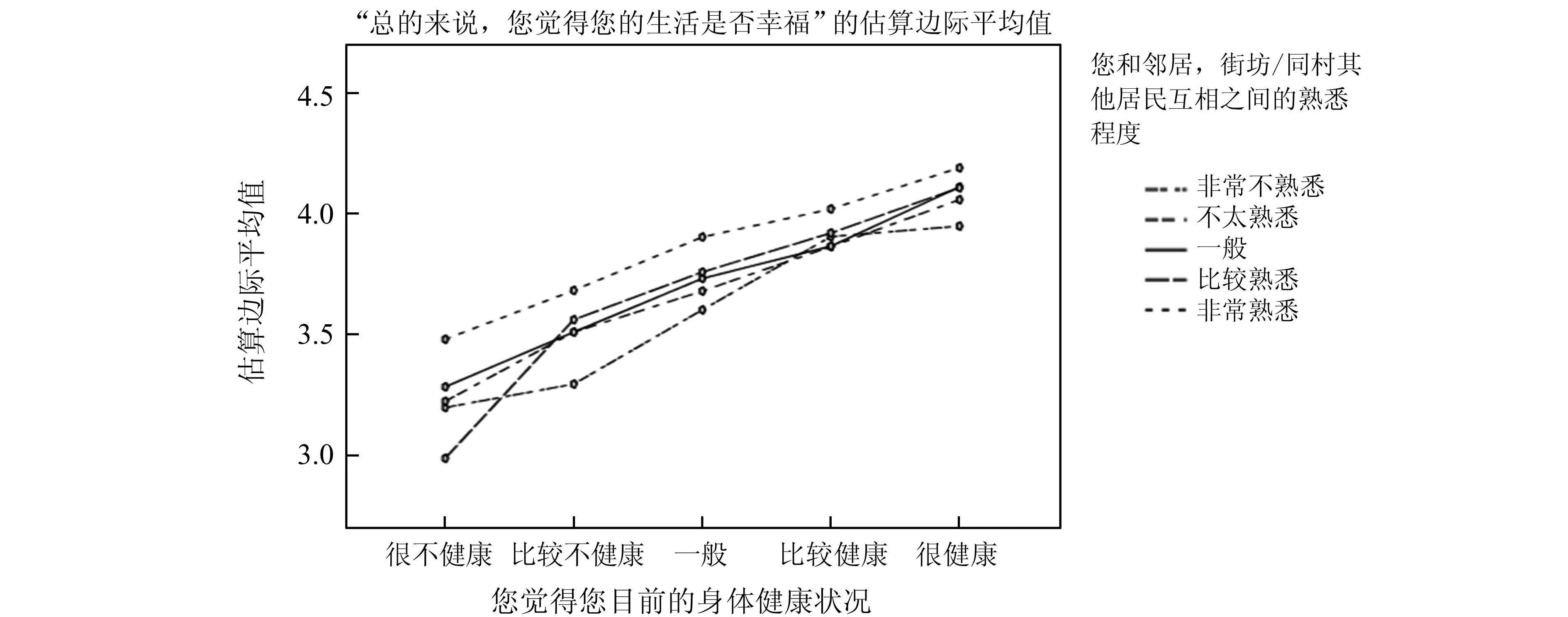

图4 邻里交往对健康状况和主观幸福感的调节作用

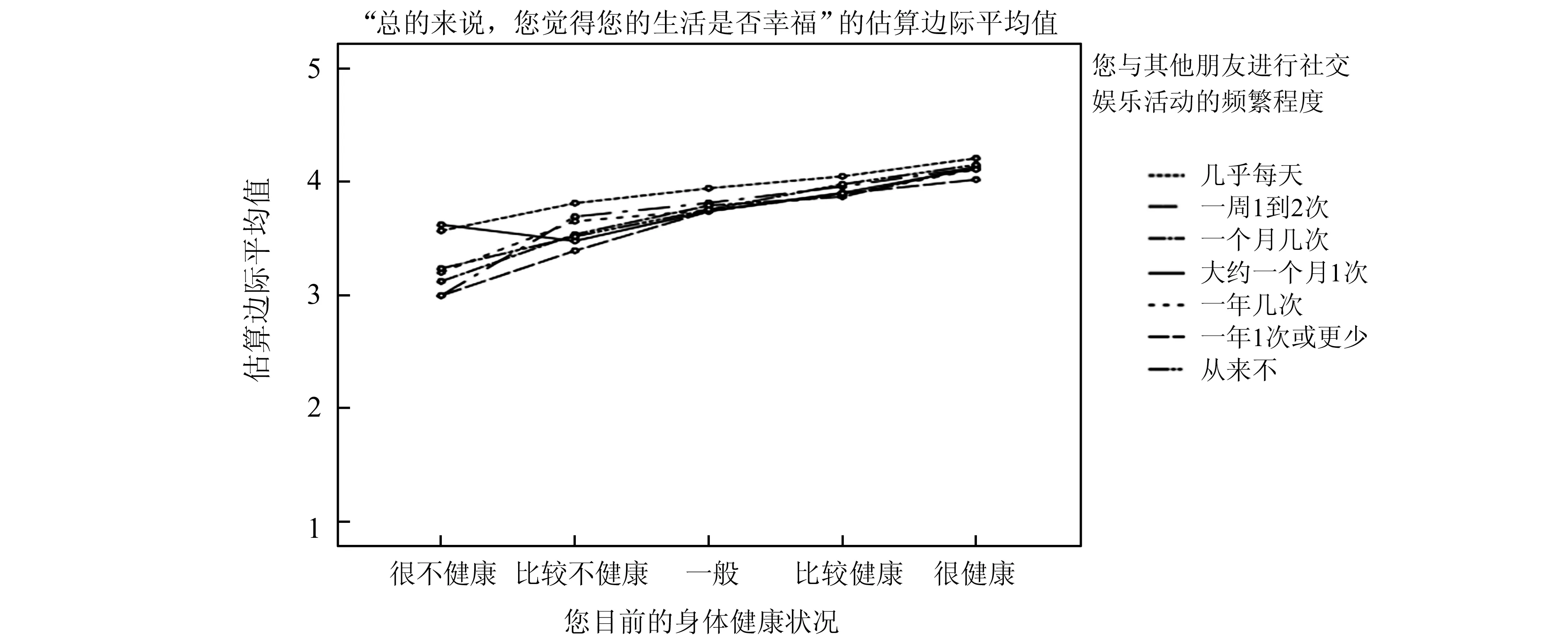

图5 朋友交往对健康状况和主观幸福感的调节作用

从图3中可以看到,社会信任在居民的健康状况和主观幸福感之间的正向调节作用,随着居民对社会上大部分人的信任程度的增加,信任程度分值的走势也越来越陡峭,呈上升态势,说明了社会信任的调节作用为正向,个体的健康状况随着居民信任程度的提升,其对幸福的感知也越来越强。从图4中可以看到,邻里之间的熟悉程度为“非常熟悉”明显高于其他状态下对居民的身体健康与主观幸福感的影响,邻里之间联系越频繁、熟悉程度越高,个体健康状况在此影响下,主观幸福感也越高,说明居民之间的交往在二者之间起到正向的调节作用。图5反映了朋友交往的调节作用,当朋友交往频次越高时,个体健康状况越好,主观幸福感的感知越强,当朋友交往频次变低时,个体健康状况越差,主观幸福感的感知也越弱,说明朋友交往的频次在个体健康与主观幸福感之间起到积极的调节作用。

四、 研究结论及启示

本文对居民的健康状况与主观幸福感之间的关系进行了统计分析,并基于社会资本的视角利用认知型和结构型社会资本对二者之间的关系进行调节效应检验,研究结论如下:

首先,从居民健康、主观幸福感及社会资本持有的现状上看,居民的心理健康与生理健康都处于中等偏上水平,总体来说近来我国居民的健康状况处于良好状态;居民的主观幸福感感知“比较幸福”的比重最多,总体来说处于中等偏上水平。居民个体的社会资本情况中,认知型社会资本中的社会信任和结构型社会资本的邻里交往和朋友交往都处于中等偏上水平。

其次,从社会资本的调节效应检验上看,认知型社会资本中的社会信任与结构型社会资本的邻居交往和朋友交往在居民的健康状况和主观幸福感之间起到正向的调节作用,即社会信任会随着健康状况越好而对主观幸福感有正向影响,反之,随着健康状况恶化则对主观幸福感影响较弱;居民与邻里和朋友的交往频次越高,在健康状况良好的状态下,居民的主观幸福感评分越高,反之,在健康状况恶化的情况下,对居民主观幸福感知影响作用不大。

根据上文研究,本文得到以下研究启示:

一是要将健康融入所有政策,促进健康成为国家、社会、个人及家庭的共同责任与行动。健康是人民最具普遍意义的美好生活需要。随着人民生活水平的提高以及健康意识的增强,这必然带来多层次、多样化、个性化的健康需求。满足人民的幸福离不开“病有所医”的医疗卫生服务及全方位全周期健康服务。研究表明,政府用于卫生的支出对居民的主观幸福感有显著正效应[15]。医疗服务满意度对幸福感存在比较稳健的正向影响[16]。因此应进行卫生健康的供给侧改革,一方面,加大政府对卫生和健康领域的各项投入,另一方面,应消除政策障碍,鼓励社会力量提供卫生与健康服务,最大幅度地提高卫生健康服务的数量和质量,更好地满足人民的健康需求。

二是应该注重居民个人社会资本的培育。社会资本能够通过社会网络和社会信任融入等手段来影响居民的主观幸福感,政府应鼓励居民组建各类社区社会组织,广泛动员社区居民参与社区公共事务和公益事业,强化其对公共事务的认识和关注,拓宽其信任范围和交往频率。