晚清、民国邮票:一种类“钞票”的审美风格

——兼论平面设计史视阈下的中国近代邮票设计

2019-04-08周韧

周 韧

邮票被誉为方寸之间的“国家名片”,也是一个国家文化承载和传播的重要窗口。中国邮票在140年的历史发展与文化沉淀中,题材范围涵盖生肖文化、民俗文化、名胜古迹、古代文物、历史名人、古典名著、民间故事、神话传说、诗词歌赋、成语寓言等多个方面;在创意思想、艺术手法和技术形式上也不断推陈出新,将中国画、书法、木板年画、剪纸艺术、民间艺术等中国传统艺术手法或油画、素描、水彩画等西方绘画手法充分地融入邮票设计中,并最终以现代印刷媒介的方式呈现与传播。在艺术形式上,邮票既属于典型的平面设计(Graphic Design)范畴,也成为受人喜爱并乐于收藏的“微缩艺术品”。所以,当代邮票不仅是单纯具有经济价值的邮资凭证,同时它也是具有人文精神的艺术作品,被视为极具欣赏与研究价值的美学对象。

一、政治观念主导下的狭窄题材范围

(一)以皇权为中心的清代邮票题材特征

1878年清政府海关邮政发行了以“神龙戏珠”为图案的“大龙邮票”,与1888年(光绪14年)颁布的“黄底蓝龙戏红珠图”大清正式国旗图案如出一辙。之后,“大龙邮票”因雕刻版模过量印刷以至损毁,1885年清政府再次模仿其图案,设计、绘制、雕刻出了新的版模,但印出的票幅比“大龙邮票”略小,俗称为“海关小龙邮票”。①晚清、民国时期,官方没有发布统一的邮票名称,均为后来集邮界的俗称或习惯称呼,故本文涉及晚清、民国邮票名称统一采用双引号。“小龙邮票”印有“太极图”水印,也成为我国第一套有水印的邮票。1894年发行了我国第一套纪念邮票“慈禧太后六十寿辰纪念票”,也称“万寿邮票”,全套共9枚,由法国人费拉尔设计绘制,图案分别设计为:1分银为蝙蝠环绕寿字,上方是牡丹花,下方为灵芝生于吉祥草中;2分银中间为龙图,上方为西番莲花置于绣球花叶中;3分银中间是龙图,上方是蟠桃;4分银中间是龙图,上边是牡丹花;5分银中间为鲤鱼,上方是灵芝生于吉祥草中,下方是万年青;6分银中间是龙图,上边是万年青;9分银中间为蝙蝠环绕寿字,两侧为龙;12分银中间为“大清国邮政”篆体书法,两侧龙图,上方是牡丹花;24分银中间是帆船,上边是蟠桃。除了寓意吉祥健康、万寿无疆的牡丹、蝙蝠、灵芝、蟠桃、帆船等图案,龙仍然是不可或缺的主要图形,也象征了慈禧太后“九五之尊”的显贵身份。极具讽刺意味的是,象征一帆风顺的帆船图案不仅没有给大清和慈禧带来好运,反倒是同年爆发了甲午战争,这也进一步将清政府这艘大船拉向了覆灭的深渊。

“万寿邮票”成为海关邮政发行的最后一套邮票。1896年清政府国办邮政成立以后,“小龙”“万寿”邮票存量不多,加之新开办的汇兑和包裹业务需要高面值邮票,②“小龙邮票”最高面值为5分银,“万寿邮票”中最高面值的“帆船邮票”为24分银,“红印花邮票”面值为3分银,“暂做”邮票后加盖黑字,共有5种面值8个品种,从“当1分”“暂做4”“当1圆”到“当5圆”不等。就将由英国伦敦华德路公司印制好而未使用的红色印花票加盖不同面值使用。名为红色,实际上刷有大红、朱红、绛红3种不同的红色来进行区别,因曾被误认为是印花税票,所以得名“红印花票”。邮票图案为精美、规则、对称的网纹加上醒目的阿拉伯数字和英文。

1896年,清政府国办邮政取代海关邮政后首次发行了“蟠龙邮票”,该票印有日本版和伦敦版等多个版本,不同版本的主体图形、构图基本相同,即邮票中央绘有蟠龙、跃鲤和飞雁图案,但装饰略有区别,全套邮票共12枚,为雕刻版,紫、金黄、橘黄、绿色等单色套印。1909年,溥仪登基为宣统皇帝,国办邮政发行一组3枚“宣统登基纪念邮票”,整个邮票由图文双重元素构成,图案以天坛为主,龙图为边框装饰,除了“大清邮政”和“宣统元年”汉字设计成左右对称,其余内容均为英文。此套邮票由美籍技士罗素赫殊(L. J. Hatch)设计及镌模,凹版印刷,英国伦敦华德路公司承印。③悦古:《清代民国邮票图鉴》,长沙:湖南美术出版社,2012年,第48页。

有清一代,由国家正式发行的邮票种类并不多,从1878年正式发行到1911年清朝灭亡的33年间,包括由印花税票加盖面值而成的邮票在内,一共也就发行了“大龙邮票”“小龙邮票”“慈禧太后六十寿辰纪念票”“蟠龙邮票”“宣统登基纪念邮票”“红印花票”区区6套,绝大多数都是以再版的形式进行不断翻印。像“大龙邮票”以原版模在1882、1883、1885年分别发行了雕刻版的大龙阔边邮票、厚纸光齿大龙邮票、厚纸毛齿大龙邮票;“小龙邮票”也发行了小龙光齿邮票和小龙毛齿邮票;“蟠龙邮票”则分为日本版、伦敦版等多个印刷版本。除了“慈禧太后六十寿辰纪念票”和“宣统登基纪念邮票”是有意识发行的纪念邮票,其他邮票基本属于版模耗损殆尽之后才不得已进行更替的,并非有意识地推陈出新,更没有明确的发行计划,这也反映了当时邮票并不是作为一种文化媒介而存在,而是像纸钞一样,尽可能保持其耐用性、统一性、延续性,只不过纸钞可以反复流转、持续使用,而邮票则必须在寄递消耗后再做加印。

从题材内容上看,因为政府潜意识中把邮票视为与钞票地位同等重要的国家金融凭证,象征帝王的“龙”作为主要图形占据了重要地位,即便是在慈禧和宣统的纪念邮票中,除了突出贺寿、吉祥和皇帝登基的主题象征图形外,龙仍是不可或缺的设计图形元素,在审美上完全体现了封建王朝“朕即国家”的家天下观念。而与1840年世界上第一枚“黑便士邮票”以英国维多利亚女王头像为主图不同的是,在清代,“皇帝、皇后、皇太后的肖像,是不能上邮票的。这是因为几千年的封建专制统治,皇帝很神秘,御容不能让普通人看到。清代邮票上,只能以龙图作为皇权的象征,因而清代邮票有‘龙头’的俗称”。①孙少颖:《突破人史邮票这一难关》,《集邮博览》2005年第9期。

(二)以政治为主导的民国邮票题材

1911年爆发的辛亥革命推翻了清王朝的统治,成立了中华民国。初期的民国政府来不及设计和印制正式邮票,就将伦敦版无水印15种面值的“蟠龙邮票”加盖横向“临时中立”字样暂时使用,因字意模糊,遂后来又加盖了纵向的“中华民国”字样。1912年1月,孙中山先生就任中华民国临时大总统后,非常重视邮票设计和发行,着手组织发行“光复纪念邮票”。纪念邮票分为“光复”“共和”两套。“光复纪念邮票”是以孙中山像为图案,而“共和纪念邮票”则以中国地图为主图,并有“大中华民国”5个字。当邮票完成印刷之时,迫于国内外压力,孙中山于1912年2月14日被迫辞去临时大总统。袁世凯篡夺了胜利果实,在北京就任大总统,原印有孙中山像及地图的纪念邮票遭废弃。①苏芃芃:《从民国邮票看孙中山的“国父”形象》,《中国国家博物馆馆刊》2014年第8期。袁世凯当上大总统后,个人野心逐渐暴露,将共和纪念邮票图案的中国地图换成了自己的肖像。然而,孙中山领导辛亥革命、推翻封建帝制的功绩家喻户晓,在民众心目中的威望远远超过袁世凯,所以当时国民党人竭力主张仍用孙中山像为邮票图样。②邵林:《孙中山先生主持设计的邮票》,《集邮》1981年第10期。压力之下,袁世凯只好同时发行孙中山像纪念邮票,“光复纪念”图案采用孙中山像,而“共和纪念”则采用了袁世凯像,都是为了纪念辛亥革命胜利和中华民国建立。两套邮票均为12枚,除了头像不同,套色、面值、票幅、构图和版式均如出一辙,似乎体现出了“袁大总统”和孙中山的同等政治声望。

1913年,中华邮政发行了第一套正式普通邮票。全套共19枚,有3种图案:半分至1角票为一艘扬帆的帆船,背景为黄河大铁桥,桥上火车飞驰而过,象征交通运输,简称“帆船票”;1角以上1元以下的,背景为天坛祈年殿,近处为一农民正在收割庄稼,象征以农立国,图案简称“农获图”;1元票图案为北京国子监二门里的琉璃牌坊,国子监是封建时代的学宫,所以简称为“宫门票”。后来集邮界为了方便,将该套邮票统称为“帆船票”。

1915年12月,袁世凯倒行逆施,废民国纪元,恢复帝制,改1916年为洪宪元年,后在全国人民一致反对下于1916年3月22日被迫取消帝制。虽然“中华帝国”前后不过83天,但为了配合“建国”,时任交通部长的梁敦彦责成邮政总局设计制作了“开国纪盛”纪念邮票,该套邮票系列3枚,图案分别为北京正阳门、天安门、承运殿(即故宫太和殿,袁世凯为称帝而改名),因“中华帝国”如昙花一现,并未来得及使用。袁世凯死后,北洋军阀执政,除了沿用“帆船票”和“光复纪念”邮票,并未发行正式的普通邮票,而是发行了4套纪念邮票、3套欠资邮票、3套快信邮票、1种公用邮票、1种水灾赈捐邮票和1套航空邮票。这些邮票图案大多是北洋时期著名的军阀政客,登上邮票的人物有北洋政府总统徐世昌、国务总理靳云鹏、交通总长叶恭绰、军阀张作霖。③苏芃芃:《从民国邮票看孙中山的“国父”形象》,《中国国家博物馆馆刊》2014年第8期。其他少数为历史建筑、交通工具或动植物装饰。

1928年,蒋介石领导国民革命军北伐成功,结束了北洋军阀的统治,正式定都南京。1929年5月30日,国民政府发行“孙中山国葬纪念邮票”以配合6月1日由蒋介石本人亲自主持的“奉安大典”,邮票正中以中山陵的国父祭堂为图案,两旁设计了三穗嘉禾点缀装饰,象征孙中山先生的革命精神长存。此时已逝世4年的孙中山,与1912年民国初立时相比,在国人心目中的威望已然更加崇高,被尊称为“国父”。从1931年中华邮政再次发行以孙中山为肖像的普通邮票,至1949年中华人民共和国成立的短短18年间,孙中山肖像成为该时期民国邮票使用频率最高的图案(见表1)。

表1 民国发行的有孙中山肖像图案的主要版本邮票

除了早期发行的“帆船票”和1932年发行的“烈士像邮票”使用了邓铿、陈其美、廖仲恺、朱执信、宋教仁、黄兴作为肖像,1928年之后国民政府发行的普通邮票,全部采用各个版本的孙中山肖像作为主体图案,只不过设计时对肖像的周围装饰图案进行了区别。尽管如此,由于色彩单一、风格接近、形式高度雷同,再加上中心位置绝对醒目的孙中山肖像,这些邮票乍看上去很难进行有效分别。与晚清34年里发行的邮票数量相比,民国政府在37年间发行的邮票套数虽然已经有了数量上的猛涨,但从当时普通邮票的发行主题上看,其单一性与晚清并无二致,只不过把象征封建帝王的龙换成了国人敬仰爱戴的孙中山,这种将邮票版模几乎一用到底、重复印刷、主题正统至上的钞票观念可谓与清朝一脉相承。

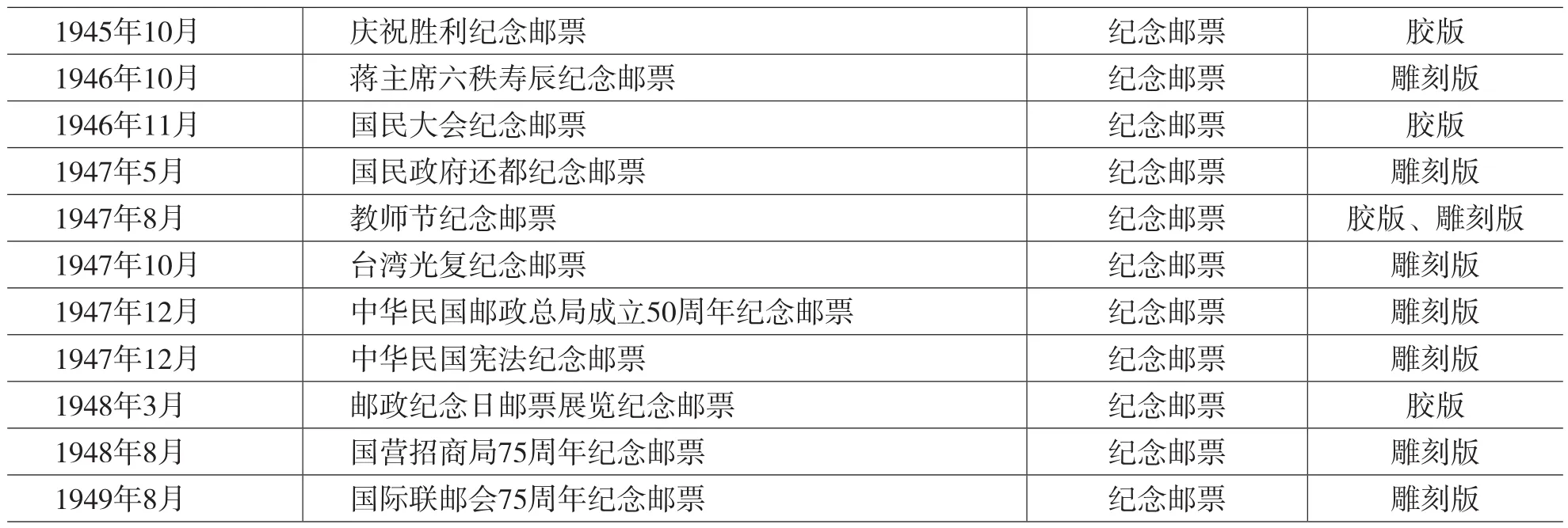

与民国时期内容单调的普通邮票相比,纪念邮票(见表2)主题虽然有所丰富,但政治“大人物”作为图案主体仍然是不可或缺的元素,如前文提到“共和纪念邮票”的袁世凯;“中华邮政开办25年纪念邮票”的徐世昌、靳云鹏、叶恭绰;“陆海军大元帅就职纪念邮票”的张作霖;“国民政府统一纪念邮票”“平等新约纪念邮票”“蒋主席就职纪念邮票”“庆祝胜利纪念邮票”“蒋主席六秩寿辰纪念邮票”中的蒋介石;“谭院长纪念邮票”的谭延闿;“林故主席纪念邮票”的林森等,这些纪念邮票,实质上仍是政治人物掌握实权的象征符号。①周韧:《政治符号、宣传与隐晦的政治表达:中国邮票图像中的政治蕴涵演进》,《新闻与传播评论》2018年第4期。不过与此同时,纪念邮票发行的主题视角也有所外延,图形上开始追求创意化表达,像1932年发行的“西北科学考察团纪念邮票”,图案采用了元代反映西北风光的名画《平沙卓歇图》;1936年发行的“新生活纪念邮票”以“礼义廉耻”汉字为主题,以指南针、灯塔、海轮为图形来寓意指导国民的前进方向;1939年发行了“美国开国150周年纪念邮票”以中国地图和中美两国国旗为图案,象征中美两国友谊;1947年发行的“教师节纪念邮票”以孔子像、孔子讲授堂遗址、孔子墓、孔庙大成殿为图案纪念教师节;1947年发行的“台湾光复纪念邮票”以自由火炬搭配台湾地图、台北中山堂为图案,象征台湾回到祖国怀抱;1949年发行的“国际联邮会75周年纪念邮票”借用联合国徽、双鸽传书图案象征了国际间的相互交流。虽然纪念邮票的题材视角和设计创意已经有所丰富,但其发行数量较少,以“中华民国创立30周年纪念邮票”为例,其最低面值1分的发行数量约为30万枚,最高面值1元约19万枚。②“本刊资料室”:《纪念邮票发行数量》,《近代邮刊》1947年第24期。这与普通邮票的一版再版、反复重印乃至中央、地方多次加盖使用相比,印刷数量和流通地位显然难以相提并论,加之从袁世凯、北洋军阀、蒋介石等枭雄从一执政就迫不及待地将自己肖像搬上邮票以昭告国人的行为来看,此时的邮票设计观念,仍然是以纸钞作为最重要的参照对象。

表2 中华民国发行的主要纪念邮票

1945年10月 庆祝胜利纪念邮票 纪念邮票 胶版1946年10月 蒋主席六秩寿辰纪念邮票 纪念邮票 雕刻版1946年11月 国民大会纪念邮票 纪念邮票 胶版1947年5月 国民政府还都纪念邮票 纪念邮票 雕刻版1947年8月 教师节纪念邮票 纪念邮票 胶版、雕刻版1947年10月 台湾光复纪念邮票 纪念邮票 雕刻版1947年12月 中华民国邮政总局成立50周年纪念邮票 纪念邮票 雕刻版1947年12月 中华民国宪法纪念邮票 纪念邮票 雕刻版1948年3月 邮政纪念日邮票展览纪念邮票 纪念邮票 胶版1948年8月 国营招商局75周年纪念邮票 纪念邮票 雕刻版1949年8月 国际联邮会75周年纪念邮票 纪念邮票 雕刻版

二、高度近似纸钞的审美表征

(一)拘谨的设计风格与复杂的装饰纹样

晚清、民国时期除了邮票选题范围十分狭窄,在审美表征上更是与纸钞有高度的相似性,其中最重要的审美特征就是设计风格拘谨和装饰纹样复杂。近代以来,随着中国资本主义经济在一定程度上的发展,广告等平面设计发展迅速,审美风格多样而丰富。比如19世纪末期在上海兴起的“月份牌”促销广告,绘画风格相当活跃,既有融入了“洋画”风格的绘画,也有结合了天津杨柳青、山东杨家埠、江苏桃花坞的年画风格。20世纪初,郑曼陀又创新地将“月份牌”画技法由传统中国绘画风格向擦笔水彩画风格转变,之后又有徐咏青的水彩风景和丁云仙、胡伯翔等人的水彩、铜版和摄影结合画法。20世纪30年代梁鼎铭在擦笔水彩上又结合了油画和色粉技巧绘制“月份牌”画法。直至杭穉英画室集众家绘画之所长,成为抗日战争爆发以前上海最有影响的“月份牌”画和商业美术设计机构,①陈瑞林:《中国现代艺术设计简史》,上海:上海人民美术出版社,2014年,第61页。这些都使得“月份牌”广告成为当时中国平面设计最具特色的典型。

在图形创意和版面形式上,追求图形语言的简洁有力或版面的大气留白已成为该时期的重要设计特征。如1918年上海《申报》上刊登的上海图画美术学院招生广告,画面用毛笔勾勒的一个全身赤裸的“大卫”右手持“矛”左手持“盾”,只不过仔细一看,右手所持之矛实为油画画笔,左手之盾却是画画用的调色板。该广告恰到好处的图形运用完全就是现代平面设计惯用的“元素替代”或“同构图形”②林家阳:《图形创意》,哈尔滨:黑龙江美术出版社,2002年,第116页。创意手法,实为平面设计之佳作。1925年孙熙福为以鲁迅为首的“未名社”设计了不少封面,像《山野拾缀》《归航》大量运用了水彩、水墨表现方法,构图新颖,意境别致;1931年闻一多设计的徐志摩诗集《猛虎集》封面,焦墨枯笔随性飘逸,画面极为简洁抽象,既如诗歌般挥洒自如,又似虎皮斑纹自然天成;钱君匋设计的《君匋诗集》和鲁迅设计的《呐喊》封面,版面几乎留有7成以上的空白,没有任何冗余装饰,极具想象空间。

可以看出,晚清、民国的平面设计思想已经发生了重大转变,基本完成了近代由中国传统工艺美术向现代设计思维的转型,审美趣味也与同时代的国际设计思潮接轨,但同期邮票的设计风格却与之大相径庭,不仅绘画方式基本采用逼真细腻的雕刻版画风格,而且喜用复杂繁缛的装饰纹样。在版面形式上,普通邮票一律采用完全对称版式,除了少数几套纪念邮票如“西北科学考察团纪念邮票”“谭院长纪念邮票”“中华邮政开办40周年纪念邮票”“美国开国150周年纪念邮票”“国父逝世20周年纪念邮票”等在局部画面上运用了均衡的形式,从整体框架构图上看依然是以对称为主。如此拘谨的设计风格并非邮票设计师对现代设计思想熟视无睹,而是因为邮票作为潜意识里的“钞票”所必须具备的庄重性,正如意大利学者布鲁诺赛维所言:“对称性是古典主义的一个原则,而非对称性则是现代语言的一个原则。”①布鲁诺赛维:《现代建筑语言》,席云平、王虹译,北京:中国建筑工业出版社,1986年,第14页。因而相比于对称形式所体现的这种古典主义形式中的稳重庄严,均衡、留白、对比、韵律这些更加活泼的现代平面设计常用形式并不被采用。

繁缛的装饰图案一方面是通过这种方式进一步增强了画面的庄重感,另一方面则是“纸钞”式设计思维下的必然产物。邮票作为重要的金融凭证,在国民经济中有着举足轻重的地位,利用雕刻手段将文字、图案、图像等元素制作成复杂的肌理版纹,既可起到审美装饰作用,又具有较好的防伪作用,使人无法轻易进行仿冒,从而保证金融市场的稳定性。晚清早期发行的邮票纹饰还比较简单,“大龙邮票”运用了中国传统的云纹、水纹作为辅助装饰,“慈禧太后六十寿辰纪念票”运用了植物纹饰,画面纹理之间还留有些许间隙,到了之后的“蟠龙邮票”与民国时期发行的各版本普通、纪念邮票,其画面饰纹就更加精细密集而不留空隙了,不仅画面主体图形有装饰,邮票上的文字也用各式各样的花边进行了精心装饰。

(二)雕刻版印刷工艺的防伪功能与单一色彩的面值功能

据笔者统计,晚清、民国发行邮票的71年时间中,有8成左右邮票均采用雕刻凹版工艺印刷,仅有日本版的“蟠龙邮票”和“重庆中央版孙中山像邮票”采用了凸版印刷,以及在“中国国民党50年纪念邮票”“国父逝世20周年纪念邮票”“国民大会纪念邮票”“邮政纪念日邮票展览纪念邮票”等屈指可数的几套邮票中采用了胶版印刷工艺。而从发行时间上来判断,1944年12月发行的“中国国民党50年纪念邮票”、1945年3月发行的“国父逝世20周年纪念邮票”还处于艰苦卓绝的抗战时期,多半也有可能是受战时经济条件、战略资源的限制影响而无法采用昂贵的雕刻版印刷。正如前文所述,在晚清、民国的邮票设计思维中,其作为金融凭证的防伪重要性远远优先于其艺术审美性,因此绝大多数邮票采用的都是当时防伪技术最好的雕刻凹版印刷工艺。对此,孙君毅在他的《雕刻版邮票印制术》一文中就谈到:“每一枚雕刻版,可以反映出雕刻师的特征,要照式照样模仿复版,那是绝对不可能的事。”①孙君毅:《雕刻版邮票印制术》,《近代邮刊》1949年第4期。

正因为雕刻版的印刷工艺错综复杂、极为精细,是印刷术中难度很高的一种艺术,所以在晚清、民国期间,除了上海海关造册处、北京财政部印制局、重庆中央信托局印制处、上海大业印刷公司、大东书局上海印刷厂多次承担过邮票的印刷工作,也屡屡委托国外印刷公司制版承印,如晚清的“蟠龙邮票”“宣统登基纪念邮票”和民国的“帆船票”就交由伦敦华德路父子公司印刷,伦敦一版、二版的“孙中山票”曾经交由英国伦敦德纳罗公司印刷,纽约版的“孙中山票”“美国开国100周年纪念邮票”“平等新约纪念邮票”“林故主席纪念邮票”“蒋主席就职纪念邮票”等交由纽约美国钞票公司进行印刷,这也从侧面说明了我国的近代民族印刷工业虽然有了一定的发展,但在一些高端印刷工艺上仍然比较落后。

从邮票色彩上来看,这段时期的邮票几乎都是以单色刷色为主,双色及3色以上的彩色邮票凤毛麟角,仅有“平等新约纪念邮票”“蒋主席就职纪念邮票”和“庆祝胜利纪念邮票”使用了3色,虽名为3色邮票,其邮票整体色彩效果还是呈现出明显的单色倾向,仅在画面局部的英美国旗及民国国旗上采用了较为鲜艳的红蓝刷色。这样设计的原因其实是因为当时邮票设计师根本没有很多艺术发挥空间,因为邮票作为邮资凭证,需要遵循当时的国际惯例以便于国际间的通邮。对此,《金竹邮刊》在1943年有明文记载:

邮票刷色之经国际邮政章程规定者,只有三种,即国际间印刷,明信片及信函三种起码费是也。其资费原条文大意为“每起重五十公分之印刷物或新闻纸,其资费为五十生丁金佛朗。其邮票刷色用绿;每明信片之资费定为十五生丁金佛朗,其邮票刷色用红;每起备二十公分之信函,其资费定为二十五生丁金佛朗,其邮票刷色用蓝,其超逾二十公分之资费定为四十生丁金佛朗,邮票刷色用橄榄,至各国国内各类邮件之资费及刷色,各国可自行订定”云云。②灿文:《谈邮票刷色》,《金竹邮刊》1943年第2期。

因此国内邮票的刷色也基本按照国际邮政章程规定的“金佛郎”换算,不过在实际运用中,单张邮票看似用色简单方便,但整个色彩系统则相当复杂繁琐,像美国《斯科特邮票目录》所列刷色专门术语有79种,德国《米歇尔邮票目录》的刷色译文对照表有236项。③黄祥辉:《传统集邮研究基础知识——邮票刷色》,《上海集邮》1999年第3期。现实生活中普通民众肉眼所见与言语表达往往难以完全正确对应,比如绿色就至少可以分为绿、浅绿、深绿、墨绿、翠绿、蓝绿、灰绿、橄榄绿等,而且每个国家对色彩的理解也不尽相同,如“Rose”,在中国一般指粉红色,在英国指紫色成分较多的紫红色,而在美国指的却是紫色较少的紫红色。

除了色彩系统复杂、难以辨认,另一原因是当时世界秩序极为动荡。第一次世界大战刚过,休养生息没几年后又是1929年经济大萧条,紧接着第二次世界大战的阴云又密布欧洲上空,世界货币汇率极不稳定,根本不可能进行稳定的币值换算,因此“万国邮联”也意识到了这其中的种种不便,在1935年后便取消了这些色彩规定,不过这种单色刷色的习惯在我国还是被沿用至民国末期。此外,另一个较少采用彩色的原因是彩色凹版雕刻印制技术复杂、成本较高,不同颜色需要预备某种颜色之图样,而将预备印其他颜色之图样留存空白。①孙君毅:《印制邮票之方法》,《近代邮刊》1947年第21期。所以不同的颜色需要雕刻不同的凹版图案,制作成本成倍增加,印刷时套色不准又容易造成大量报废品。所以虽然“平等新约纪念邮票”“蒋主席就职纪念邮票”等邮票在局部运用了3色,但从票面整体上仍然是以明显的如绿、棕、浅蓝等单色来进行刷色的。

综上所述,邮票在晚清、民国的设计之所以与同时期的报刊广告、“月份牌”广告、书籍设计有着如此大的审美差别,归根结蒂还是邮票以政治和经济为主导的“辅币”思想在作祟。事实上在民国时期闹“铜元荒”的时候,邮票也确实起到过替代铜钱的“辅币”用途,1939年《邮花杂志》上就有文章谈到:

社会间之微数筹码,本为铜质辅币,但铜质,用度过广,随在为人所觊觎,大量搜罗,以致市面筹码缺乏,无法交易,而政府新拟发行之纸质分数辅币,又以印制不及,于是邮票代用辅币,乃应运而生矣。②雪:《邮票暂作辅币》,《邮花杂志》1939年第7/8期。

《良友》画报上也记载了这样一个真实的故事:“从外滩到大世界一角二分钱,没有铜板黄包车夫也只得收邮票。”③徐时、张沅恒:《上海之辅币荒》,《良友》1939年第144期。由此可见,将这个时期的邮票视为一种类“钞票”的审美风格并非凭空而论,从两者关系来比较分析邮票的审美也符合列维·斯特劳斯将二元符号结构视作社会结构的本质并把任何关系都归为“相互关系(réciprocité)”④Claude Lei-Strauss, Les Structures elentaires de la parente, Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 1967.的观点。

三、结语

正如列宁所说,“我们的感觉、我们的意识,只是外部世界的映象”,⑤《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社,1995年,第65页。任何文化艺术都是对同时代社会历史、政治与经济状态的反映。邮票作为政权主导下生产的邮资凭证,从诞生伊始,从题材内容到设计形式都无可避免地受到时代背景、政治观念的制约,因而在晚清、民国发展的71年历程中,早期中国邮票的艺术性也受到了政治观念、时代背景的颇多掣肘,这个时期的邮票,就审美而言还算不上成熟的“艺术作品”,从文化内涵上也远未形成真正意义上的“国家名片”,邮票文化内涵与艺术形式的成熟并非一蹴而就,而是在社会观念发展下经历了一个漫长的历史演进过程。