从画到图:方志地图的近代化

2019-04-04王慧

王 慧

王庸在谈到方志与地图的关系时曾说:“中国古来地志多由地图演变而来。其先以图为主,说明为附。其后说明日增,而图不加多,或图亡而仅存说明,遂多变为有说无图,与以图为附庸之地志”,“原吾国古代地图,绘法不精,事实之不能以图绘表明者,多以文字说明扶助之”。[注]赵中亚选编:《王庸文存》,江苏人民出版社2014年,第199页。原载《禹贡》半月刊,第2卷第2期,1934年9月16日。这大概是指最早的图经,图即地图,经即关于图的文字说明,可见,方志收录地图的传统源远流长。到了宋代,方志逐步定型,图作为有记、志、传、图、表、录的六体之一,成为方志必备体裁。地图可以直观地展现地形、山川、道路和城郭的分布,表现事物的细节,使读者如见其形,如临其境。正如章学诚所说:“开方计里,推表山川,舆图之体例也。图不详而系之以说,说不显而实之以图,互着之义也。文省而事无所晦,形着而言有所归,述作之则也,亥豕不得淆其传,笔削无能损其质,久远之业也。要使不履其地,不深于文者,依检其图,洞如观火,是又通方之道也。”[注]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局1985年,第635页。

西晋裴秀编绘《禹贡地域图》十八篇,并创《制图六体》:“制图之体有六焉。一曰分率,所以辨广轮之度也;二曰准望,所以正彼此之体也;三曰道里,所以定所由之数也;四曰高下,五曰方邪,六曰迂直,此三者各因地而制宜,所以校夷险之并也。”[注](唐)房玄龄等:《晋书·裴秀传》,中华书局1974年,第1039—1040页。尽管裴秀的“制图六体”仅仅解决了把立体转到平面的问题,而没有解决非球面地物投影到平面的问题,但是从制图学的观点看,“制图六体”除了没有提出经纬线和地图投影外,几乎提到了制图学上应考虑的所有主要因素。[注]中国测绘史编辑委员会:《中国测绘史》第一卷,测绘出版社2002年,第106—109页。韩昭庆认为古代能施测的范围很小,在一定范围内可以把地球球面看作平面,“(制图六体所考虑的因素)可以满足当时应用的要求”,这或许是我国古代制图不需要考虑地图投影的原因。[注]韩昭庆:《制图六体新释、传承及与西法的关系》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第6期,第115页。

地图流传过程中存在着“精亡粗存”现象,方志地图可以如同文字一样翻刻,故流传甚多、甚广,我们平常能看到的古地图多半是收藏在方志中的,[注]韩昭庆:《中国地图史研究的由今推古及由古推古——兼评余定国〈中国地图学史〉》,《复旦学报(社会科学版)》2009年第6期,第79页。但是古今方志中的地图都无法代表同时期地图绘制的水平,除极少数外,古代方志地图都不采用“制图六体”和“计里画方”原则,而是运用了中国传统山水画的某些绘画法则,缺乏数学基础。[注]阙维民:《中国古代志书地图绘制准则初探》,《自然科学史研究》1996年第4期,第335页。邱新立认为出现这种现象的原因在于自晋裴秀以后,地图的制图实践大致分为两支:一支吸收了裴秀的制图理论,以“计里画方”网格为编绘地图的数学基础,并与地貌的形象绘法以及地图符号相结合,这是中国传统地图的主流绘制法,用此法绘制的地图虽数量不多,但体现了中国科学制图发展的水平。另一支仍旧延续古老舆地图的绘法,无严谨的数学控制和比例,无严格的地理方位要求,仅保持图内各要素相对位置的正确。如绝大多数方志中的地图即属此类。他认为方志地图的发展主要表现在绘制方法的进步上,尤其表现在图符图注的设计与布局上。[注]邱新立:《民国以前方志地图的发展阶段及成就概说》,《中国地方志》2002年第2期,第73页。成一农认为“制图六体”在中国古代地图学史中只是一种纯理论而已,并不为古代大多数绘图者所了解,在古代舆图绘制中基本没有应用,而“计里画方”只是一种绘图方法,受到绘图数据的限制,使用这一方法绘制的地图并不一定准确,只是能在绘图时更好地控制地理要素之间的相对位置。[注]成一农:《“非科学”的中国传统舆图:中国传统舆图绘制研究》,中国社会科学出版社2018年,第47—65页。他指出,以往学界默认中国古代地图绘制是不断追求“科学”“准确”的,但古代文献所记测绘方法、制图理论并没有广泛地运用于地图绘制,因此“默认”很可能是不成立的。[注]成一农:《“非科学”的中国传统舆图:中国传统舆图绘制研究》,中国社会科学出版社2018年,第22页。李孝聪指出:中国古代地图不如西方人的地图那么精确,是因为“造送官府的地图主要体现山川大势、疆域政区、城镇道路。官方只要了解所辖地域的疆界,相邻地区和各级官府的名称、数目与驻地的相对位置,并不需要精确的地理坐标。至于地形冲要、户口和应交粮赋的数额,利用文字注记,或贴张红纸条就够了,并不影响使用。”正是这种“实用主义”的需要使中国的许多地图强调示意,而非精准地标注。[注]李孝聪:《古代中国地图的启示》,《读书》1997年第7期,第142页。可以看到,先进的制图方法对方志地图的绘制影响并不大。明末清初西方制图学传入中国,一直到清末,除个别志书外(如章学诚《湖北通志》、谢启昆《广西通志》),绝大部分志书地图仍然沿用以前的绘制方法。

在谈到方志地图弊端时,章学诚如是说:“近代方志,往往有图,而不闻可以为典则者。其弊有二,一则遂于景物,而山水摩画,工其绘事,则无当于史裁也。一则厕于叙目凡例,而视同弁髦,不为系说命名,厘定篇次,则不可以立体也。夫表有经纬而无辞说,图有形象而无经纬,皆为志书列传之要删。而流俗相沿,苟为悦人耳目之具矣”。[注]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局1985年,第732页。“况夫方州之书,征名辨物,尤宜详赡无遗,庶几一家之作,而乃流连景物,附会名胜,以为丹青末艺之观耶?其亦不讲于古人所以左图右史之义也夫?”[注]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局1985年,第365—366页。当时不少方志虽然有图,这些图却完全流于形式,变成点缀时髦的装饰品。他认为“八景之图”命名庸陋,构意勉强,无所取材,故志书中应一律削去,不留题咏,以严史体。[注]章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,中华书局1985年,第737页。呼吁提高志书中的图绘质量,要求“诸图开方计里,义取切实有用,不为华美之观,具营汛驿铺里甲诸图,俱关政要,而篇幅繁不可删”。[注]章学诚编著:《章氏遗书》第19册,文物出版社1982年,第11页。孙诒让在《瑞安县志局总例六条》中强调图的作用,要求方志编修要提高图的质量和测绘的精确度,“凡考证方舆,以图学为最重,地志往往疏略不讲,而顾崇饰名胜,侈图八景,轻重倒置,通学所嗤”。在具体测绘方面,孙诒让建议:“由局延请精究测彝专家,周历各乡,将村庄市镇山形水道一一测明方位斜直,距数远近,计里开方,分别精绘”,注重实地勘察,“不可疏舛简率,徒费丹书。至于各地胜景,则略赅于以上各图之内,不用另绘专图,以祛芜冗”。[注]谭其骧主编:《瑞安县志局总例六条》,《清人文集地理类汇编》第二册,浙江人民出版社1990年,第645页。刘光谟也提出:“参用西人行军测绘地法,原测地绘图之法,则方志更为有用之书也”。[注]王葆心:《方志学发微》,湖北省地方志编纂委员会办公室1984年,第212页。

一、地图内容更多元实用

清以前方志地图内容简单、种类单一,主要是疆域图(县境图)、城池图(府治图或县治图)、衙署图(官署图)、学宫图(文庙图或书院图)等。这些图可以分为两类,其一为山川城廓方位平面地图,以纪实为主要目的;其二是采俯瞰式之山川图画,多数直接标上地名,目的是为说明山川形势位置,多数图版增添艺术性。[注]吕季如:《〈古今图书籍集成——山水典〉)上水版画研究》,花木兰文化出版社2012年,第28页。而到了清代地图种类增加,内容更加实用。有历史地图,如历代沿革图、历代城郭图、历代疆域图、历代河口图等;有水利图,如河渠图、湖泊图、运河图;有交通运输图,如漕运图、水陆道里图;有各级别的行政区图,如府治图、州治图、县治图、城厢图、城分区图、乡都图、都隅图、村庄图、乡保市镇图、街道图等;其它还有校场图、义仓图、谷仓图、考棚图、书院图、城隍庙图等。光绪《昆新两县续修合志》除《昆新两县疆域图》《昆新县城图》《重建昆山县丞署图》《重建新阳县署图》《重建昆山巡检署图》《重建新阳巡检署图》《马鞍山图》《学宫图》外,还有历史地图《督学试院旧图昆山新阳县疆域图》,仓署图《重建新阳丰备仓图》《重建昆山仓署图》《重建新阳仓署图》《重建昆山积谷仓图》,城隍庙图《玉山书院图重建昆山城隍庙图》《重修新阳城隍庙图》,监狱图《重建昆山典史署图监狱图附》《重建新阳典史署图监狱图附》等。[注](清)金吴澜、李福沂修,汪堃、朱成熙纂:光绪《昆新两县续修合志》卷首图,清光绪六年(1880年)刻本。

在地图的内容选择上,府县域图的中心往往是府县官廨,府县学、书院,还有宗教寺庙以及为备饥荒而建的“义民仓”“赈济仓”“永丰仓”等,多展现政治、宗教等公共建筑,却看不到任何集市、街坊和其他私人生活空间。从地图的内容上即可看出政府的职能。董枫在对崇祯《泰顺县志》、雍正《泰顺县志》和乾隆《温州府志》三幅《泰顺县境图》进行对比后发现,三部志书的《泰顺县境图》主要记录了县域之中的建置、铺递、庙宇、桥梁、隘口、山脉等六项内容。他认为维持地方社会运转的驿路交通系统和教化、祭祀等是地方官员所关注的,这体现着官方对地方控制方面的关切;而远离县治的南部地区,并不被地图绘制者所重视,县域地图在绘制的时候显然对地理认知进行了选择。[注]董枫:《清代地方的地理认知与社会控制——以泰顺县研究为中心》,复旦大学博士论文,2010年,第41—49页。葛兆光指出方志地图只是标注若干政治与宗教的公共建筑,却没有任何集市、街坊和其他私人生活空间,这种“目”中无“人”、大“公”无“私”的方志地图暗示着在国家与政府的对照下,日常生活和私人空间在这些士人的观念世界中,已经没有重要性了。[注]葛兆光:《古舆图别解——读明代方志地图的感想三则》,《中国典籍与文化》2004年第3期,第4—6页。潘晟通过对明代方志中地图编绘意向的研究,发现方志中最基本的县志的舆图数量有相当一部分是按一定的程式编绘的,主要包括县境(疆域)、县治(县城)、官署、儒学这几类图,有些还包括地方景致图(一般是八景)。他认为方志地图的阅读对象主要是努力服务于王朝统治的地方官吏,这些方志地图反映着地图绘制者和授意刊行方志的官员们的关注、预设的事务以及他们的价值观所在。[注]潘晟:《明代方志地图编绘意向的初步考察》,《中国历史地理论丛》2005年第4期,第115—124页。

民国《上海县续志》除了有沿革图、县境总图、24幅县境分图外,另有《租界略图》《淞浦源委暨江海关合图》等。民国《川沙县志》卷首则出现了新式学校图《公立小学校图》《惠北小学校图》,公共设施图《公共体育场图》《中山公园图》《川沙县模范公墓图》,交通运输图《上川交通公司路线总图》等图。[注]方鸿鎧、陆炳麟修、黄炎培纂:民国《川沙县志》,1937年上海国光书局铅印本。民国《嘉定县续志》已经有《嘉定地位鸟瞰图》《嘉定全境干河干路简明图》《浏河图》《吴淞江图》城区图及三十二个乡的乡图,共37幅图。[注]范钟湘、陈传德修、金念祖、黄世祚纂:民国《嘉定县续志》,1930年铅印本。应注意到地图既反映客观现实,也夹杂着绘图者的主观意识,是绘图者对地方认知的展现。地理认知的产生往往滞后于地方实际情况的转变,是一个复杂而漫长的过程,而地图种类的增加,内容的变化,显示方志地图向更多元、更实用的方向发展,正是这个过程的体现。

表1 近代苏南地区方志地图一览表[注]苏南地区是明清以来江南的核心区域,其行政区划在该时段中屡有变迁。苏南地区,与苏北相对,是江苏省长江以南地区的统称,其地域包括今南京市、镇江市、常州市、无锡市、苏州市所辖地区。这里使用冯贤亮《疆界错壤:清代“苏南”地方的行政地理及其整合》(《江苏社会科学》2005年第4期)对苏南地区的界定,“将苏州、松江、常州与太仓直隶州一起作为一个苏南的整体加以考察,在地域上,则是在长江以南、镇江以东”。这一区域无论从地缘关系紧密性、经济发展整体性还是文化习俗共通性等方面来看都可以作为一个整体。

年代志书名称地图目录同治苏州府志苏州府九邑全图、吴县图、长洲元和两县图、昆山新阳两县图、常熟昭文两县图、震泽吴县两县图、苏城全图、苏州城东北角图、苏州城西北角图、苏州城东南角图、苏州城西南角图、太湖全图民国吴县志苏州市附郭图、苏城全图、吴县城区图、长洲县城区图、元和县城区图、吴县总图、木渎区图、横泾区图、蠡墅区图、善人桥区图、香山区图、光福区图、西华区图、洞庭东山图、洞庭西山图、长洲县总图、浒关区图、陆墓区图、湘城区图、南北桥、黄埭二区图、金墅、东桥二区图、元和县总图、唯亭区图、甪直区图、沺泾、五潨泾、尹山、郭巷二区图、斜塘、车坊二区图、陈墓、周庄二区图、章练塘图、吴县署图、长洲县署图、元和县署图、苏州府署图、吴县学图、长元学图、苏州府学图、太湖全图光绪昆新两县续修合志昆山新阳两县疆域图、昆山新阳县城图、马鞍山图、学宫图、昆山县署图、新阳县署图、玉山书院图、昆邑仓署旧作县署图、昆邑原建添建积谷仓图、新阳县漕仓图、新阳县丰备仓图、昆邑县丞署图、后浦巡检署图、昆邑典史署图、昆山县监狱图、新阳县邑城巡检署图、新阳县典史署图、新阳县监狱图、重建昆山城隍庙图、新阳县城隍庙图、鸳湖寄墅课士舍图、督学试院旧图、放生园宣统太仓州志太仓州镇洋县合图、太仓州图、镇洋镇图光绪常昭合志稿常昭县城图、常昭全境图、虞山南境图、虞山北境图、常昭学堂图、沙洲图光绪吴江县续志太湖沿湖水口图、吴江县二里半方图光绪无锡金匮县志县境全图、西北境图、西南境图、东北境图、东南境图、县城图、无锡县治旧图、金匮县治旧图、学宫图、教场图道光江阴县志君山图、学宫书院图、学使署图、江阴县署图、江阴县城隍图、杨舍堡城图、江防营汛全图、县境全图、南外镇图、西外镇图、北外镇图、双牌镇图、绮山镇图、云亭镇图、周庄镇图、华墅镇图、马嘶镇图、长寿镇图、祝塘镇图、文林镇图、长泾镇图、顾山镇图、杨舍镇图、章卿镇图、大桥镇图、三官镇图、谢园镇图、蔡泾镇图、月城镇图、夏城镇图、黄桥镇图、青旸镇图、四河镇图、马镇图、璜塘镇图、花山镇图、萧岐镇图、葫桥镇图、观山镇图、利城镇图、前周镇图、后梅镇图、丁墅镇图、桃花镇图、申港镇图、虞门镇图、夏港镇图、套南套北濒江各沙图、江心各沙图光绪江阴县志学宫书院图、学使署图、江阴县署图、长江水师协镇署图、江阴县城隍图、杨舍堡城图、江防营汛图、县境全图、南外镇图、西外镇图、北外镇图、双牌镇图、绮山镇图、云亭镇图、周庄镇图、华墅镇图、马嘶镇图、长寿镇图、祝塘镇图、文林镇图、长泾镇图、顾山镇图、杨舍镇图、章卿镇图、大桥镇图、三官镇图、谢园镇图、蔡泾镇图、月城镇图、夏城镇图、黄桥镇图、青旸镇图、四河镇图、马镇图、璜塘镇图、花山镇图、萧岐镇图、葫桥镇图、观山镇图、利城镇图、前周镇图、后梅镇图、丁墅镇图、桃花镇图、申港镇图、虞门镇图、夏港镇图、沙洲各镇图、濒江各沙图、马家圩图光绪武进阳湖县志武阳全境图、武进县全境图、阳湖县全境图、孟城山图、陈墓山图、横山图、舜山图、马迹山图、大江图、太湖图、滆湖图、运河图、孟渎图、芙蓉湖图、城一厢图、城二厢图、西右厢图、河南厢图、左厢图、东右厢图、中右厢图、怀南乡图、怀北乡图、安东乡图、安西乡图、鸣凤乡图、钦风乡图、孝东乡图、孝西乡图、大冇乡图、棲鸾乡图、尚宜乡图、旌孝乡图、德泽乡图、依东乡图、依西乡图、循理乡图、通江乡图、大宁乡图、丰北乡图、丰南乡图、丰东乡图、丰西乡图、政成乡图、孝仁乡图、安尚乡图、升东乡图、升西乡图、定东乡图、定西乡图、延政乡图、惠化乡图、从政乡图、太平乡图、新塘乡图、迎春乡图、万寿亭图、两县附府城图、孟城图、府署图、武进县署图、阳湖县署图、府学图、县学图、谯楼图、龙城书院图、延陵书院图、西仓图、东仓图光绪宜兴荆溪县新志全境图、城厢图、开宝乡图、洞山乡图、万全乡图、成任乡图、神安乡图、清津乡图、函亭乡图、五贤乡图、从善乡图、金泉乡图、永丰乡图、山亭乡图、均山乡图、清泉乡图、铜官山图、玉女潭图、善卷山图、张公洞图、洴练浦图、卓锡泉图、龙池图、蛟桥图、画溪图、浮山图、离墨山图、洮湖图、滆湖图、太湖图光绪靖江县志舆地图、县境图、学宫图、县公廨图、孤山图

二、方志地图多用实地测绘

近代修志者开始注重方志地图的准确性,多用实地测绘。同治《苏州府志》修志凡例“旧志各图粗存,大略方位远近皆不可据。咸丰初,苏城以防堵绘图始用新法,履地实测,成九邑全图。同治初,奉旨绘苏省全图,郡设舆图局,亦因其法皆视旧图为准,今参用两图,缩绘入志”。[注](清)李铭皖、谭钧培修、冯桂芬纂:同治《苏州府志》修志凡例,清光绪八年(1882年)江苏书局刻本。秦缃业在光绪《无锡金匮县志》序提及:“其旧图则讹舛滋甚,杨君昌礽曾在江苏舆图局,足履手量,不同沿讹袭故。爰取其法,复周历测量,绘为新图”,[注](清)裴大中、倪咸生修、秦缃业等纂:光绪《无锡金匮县志》裴大中序,清光绪七年(1881年)刻本。“惟期限苦迫,涉历未周,疏脱之病亦间有之,因取其法,重加审测,阙者补,误者正”。[注](清)裴大中、倪咸生修、秦缃业等纂:光绪《无锡金匮县志》凡例,清光绪七年(1881年)刻本。

近代苏南地区方志地图资料多来源于专业部门的舆图。光绪《松江府续志》、光绪《青浦县志》亦皆采用同治四年苏省舆图总局的测绘舆图,并根据本地情况对地图略加增补。光绪《松江府续志》“据同治四年新测舆图,重加校阅,惟舆图所载河道犹为简略,兹复按方补绘为《全境水道图》一幅”;[注](清)博润修、姚光发等纂:光绪《松江府续志》凡例,清光绪十年(1884年)刻本。光绪《青浦县志》“自同治四年奉部测绘舆图,记里画方,测向量高下,著有成书。今首列开方全境图暨城池图,皆用新测”。[注](清)汪祖绶等修、熊其英、邱式金纂:光绪《青浦县志》凡例,清光绪五年(1879年)尊经阁刻本。同治二年(1863年)为勘查各省疆界,清廷通令各省测制舆图。同年在苏州设立属江苏布政司管辖的苏省舆图总局,是地方各省设立舆图局之始。同治四年(1865年)四月制订《苏省舆图测法绘法条议图解》,最终编成《江苏全省舆图》四册。这次测绘舆图被普遍应用到苏南地区方志中。各地专业测绘机构成立,图册公开印行。修志者可以相对容易地获得专业地图。另一方面也反映出修志者对地图准确性的认同,如民国《青浦县续志》“今据太湖水利工程局测绘图”。[注]于定等修、金詠榴等纂:民国《青浦县续志》凡例,1934年刻本。这时的方志地图,已经有比例尺、图例、方向等要素。

也有的方志舆图利用本县清丈局测绘所得,绘制地图。民国《宝山县续志》“卷首冠以各图,大率根据清丈时所测绘,惟原图注列名称,间有舛误者,重行厘正之”。[注]张允高等修、钱淦、袁希涛纂:民国《宝山县续志》凡例,1921年铅印本。清光绪三十三年(1907年),宝山县为开办土地清丈业务,成立清丈局。清丈及办事人员大多为宝山县绘丈学堂毕业生。民国《宝山县续志》绘图者吴人豪即为宝山县清丈学堂毕业生。[注]吴葭修、王钟琦纂:民国《宝山县再续志》卷十七清丈志,1931年铅印本。民国《南汇县续志》绘图者朱翥鹏曾任上海市土地局局丈务主任,与朱祖尧合著《测量车图说》。

也有方志地图为修志者聘用专业人员实地测绘所得。光绪《松江府续志》绘图者吴昂锡、闵萃祥,操舟往来,测量县境,依晋裴秀之议,作华亭县境图,考核水道尤详。[注]徐侠:《清代松江府文学世家述考》上册,生活·读书·新知三联书店2013年,第379页。民国《上海县续志》雇用绘图员谢家实,以便从事测量,绘制全邑实测地图。[注]吴馨、洪锡范修、姚文枬等纂,秦锡田续纂:民国《上海县续志》卷末叙录,1918年上海文庙南园志局刻本。民国《嘉定县续志》聘请童世亨任测绘主任。童世亨曾参与测绘山东、直隶、奉天三省沿海地图,遂立精研地理之志,先后出任上海务本女塾、龙门师范学堂及南京高等师范学校地理教员。曾留学日本,1914年归国回沪,创办中外舆图局。

测绘一项花费巨大,民国《嘉定县续志》有如下记载:

一为局用预算,计每月局用一百九十二圆,以二年算,共需银四千六百零八圆;一为测绘预算,计每月经费一百圆,以十九个月算,共需银一千九百圆;一为市、乡征访预算,计每区津贴四十圆,以十九区算,共需银七百六十圆;一为本局开办、测绘置器一次用途,共计一百四十圆。以上四项,合成银七千五百零八圆,刊板刷印经费不在其内。

在测绘一项下,又分为:

置备测量及绘图仪器,全部计八十圆。

测绘主任每月薪水计三十圆。

测绘员每月薪水十八圆,饭资四圆,下乡舟车零用六圆,计二十八圆。

测绘副员每月薪水十二圆,饭资四圆,下乡舟车零用六圆,计二十二圆。

测绘用役二人,每月薪膳七圆,计十四圆。

预备费计六圆。

以上诸项,除置备仪器八十圆为一次用途外,其余各项合计银一百圆,以每月测绘一乡计算,指现在一市十八乡,实则一乡之中包含旧时之二乡。应需十九个月,共计一千九百圆。

全县三百四十九图,每图以二日计,假如春秋佳日毫不停顿,尚须二年之久。而刘河、吴淞江、沪宁铁路尚不在内。更以夏日酷暑,冬日冰雪,中间再有不时之风雨,不能实地测量……今按张测绘员自民国十年十一月起,十二年一月止,计测量十五个月。钟测绘员自十一年九月起,至十二年七月止,计测量十一个月。二人合计共测量二十六个月,按照预算已溢出七个月,每部每月应需预算一百圆,已不足经费银七百圆之巨。[注]范钟湘、陈传德修、金念祖、黄世祚纂:民国《嘉定县续志》叙录,1930年铅印本。

而在实际操作中,有时并不能按计划顺利进行。遇有风雨冰雪不能实地丈量时,测绘需延期完成,花费也相应增加。“雨水过多,停办二十余日”,“暑日酷烈,测绘员迭次请假”,“将来深恐十九个月不能竣事”,1921年10月制定的修志预算为七千五百零八圆,第二年7月,预算溢出,姑以一万五百零八圆为度,仅测绘一项,就需加银一千四百六十四圆。1927年1月,“图样虽已绘竣”,但“细密合式”,“粗率欠工”,“相形之下,尤为见绌,必须另行雇人摹绘,始为完美”。最终,绘制地图三十八幅,付上海铸丰公司石印。

但是碍于修志经费和专业技术人员不足,大多数的方志仍难以保证在编纂方志时绘制新图。直到1929年国民政府颁行《修志事例概要》,规定各省通志馆编拟的志书舆图应由专门人员以最新科学方法制绘精印,订列专册,以裨实用。[注]《修志事例概要》,《内政公报》1930年第2卷第12期,第77—79页。1946年内政部修正公布的《地方志书纂修办法》进一步要求志书舆图,应以最新科学方法制绘、精印,订列专册。[注]《地方志书纂修办法》,《行政院公报》1944年第7卷第6期,第7-8页。新地图的顺利使用才得以实现。

三、绘图者开始具备专业素养

在方志的修志题名中,很少能找到绘图者的名字。近代苏南地区方志中,在题名列出绘图者的方志有:光绪《重修华亭县志》、光绪《松江府续志》、光绪《重修华亭县志》、光绪《娄县续志》、光绪《金山县志》、光绪《青浦县志》、民国《南汇县续志》、民国《青浦县续志》、民国《宝山县续志》、民国《崇明县志》。

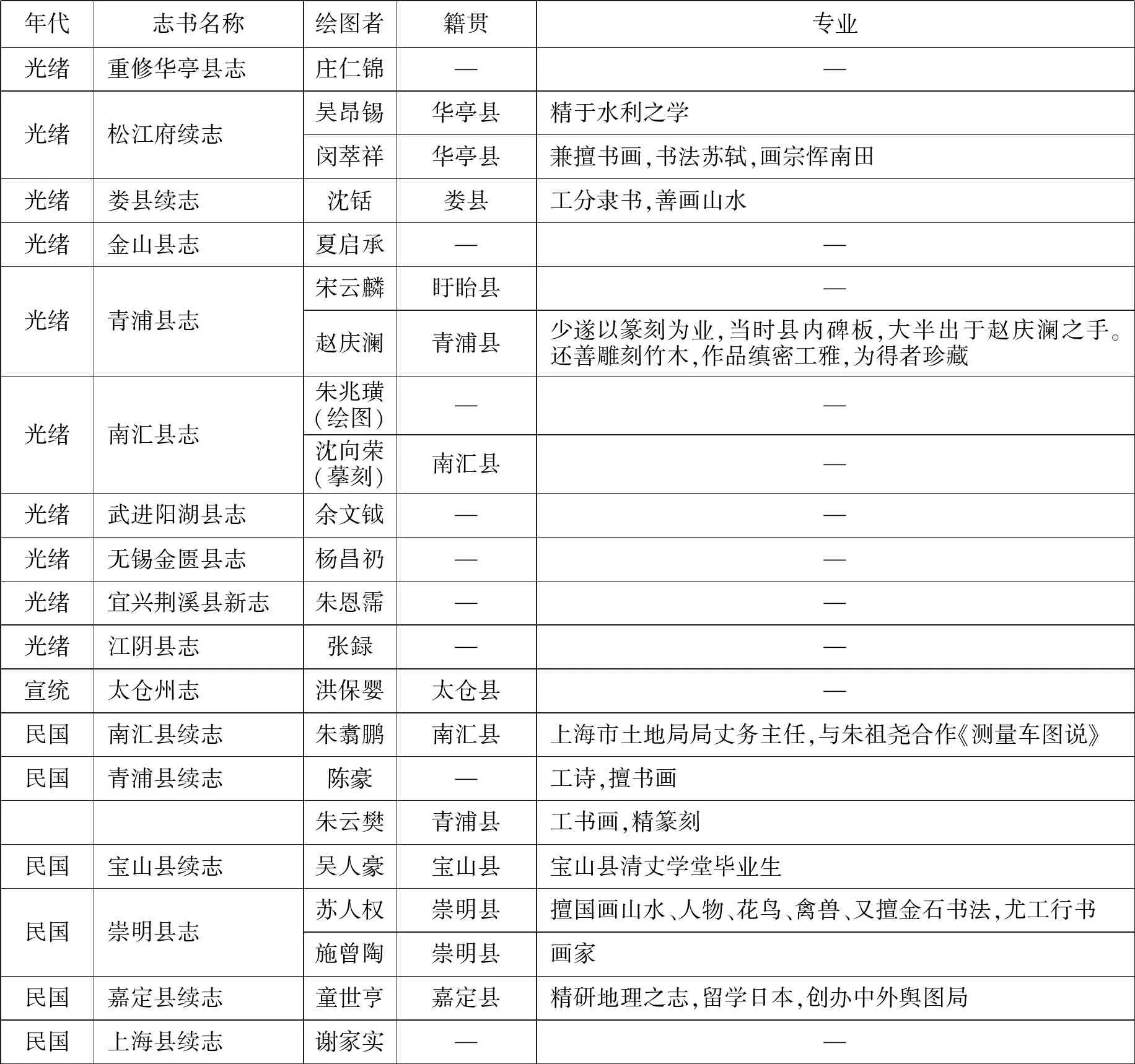

表2 近代苏南地区方志绘图者简表

由上表可以看到,在民国以前,方志舆图的测绘,并不是由专业测绘人员完成的。这些绘图者往往擅长书画,精于篆刻,任用他们绘制舆图,看重的是他们绘画的才能。这时的“地图与绘画并没有被严格区分为两个独立的学科,地图的绘制者,往往是画师”。[注]龚缨晏:《象山旧方志上的地图研究》,浙江大学出版社2015年,第49页。他们通常是本地人,相对熟悉本地的地情地貌。也有一些由懂得中国传统测量技术之人兼任方志的编纂者兼任,如吴昂锡、闵萃祥兼任光绪《松江府续志》协纂、光绪《重修华亭县志》分纂,沈铦兼任光绪《娄县续志》采访。民国时期的方志已经开始聘请专业的测绘人员为方志绘图。例如前文提及的,民国《南汇县续志》绘图者朱翥鹏是上海市土地局丈务主任,曾与朱祖尧合作撰写《测量车图说》。民国《宝山县续志》绘图者吴人豪是宝山县清丈学堂毕业生。民国《嘉定县续志》绘图者童世亨精研地理之志,留学日本,归国后创办中外舆图局。方志绘图者开始由具有专业素养的人员担任,保证方志地图科学性和准确性。

近代以来,已有相当数量的苏南地区方志采用图例和开方计里绘制地图。光绪《松江府续志》、光绪《青浦县志》、光绪《宝山县志》、光绪《重修华亭县志》、光绪《嘉定县志》、民国《吴郡志》、民国《青浦县续志》、民国《崇明县志》皆采用计里画方地图。“近世舆图,皆准实测,分经列纬,区画方里”,同治《苏州府志》将省舆地测量局图稿,缩成方幅,为总图,并分绘内境外沙各乡区,附标沙状界域,为分图,共十二幅地图,以绘图新法并参用咸丰、同治两次履地实测绘制而成,虽因缩绘和刻印等技术未免失真,但较旧图方位、比例的粗略失当,要可信得多。民国《南汇县续志》和民国《青浦县续志》则在地图中标识有比例尺、图例和方向。标明方志地图已经完成由古代山水画型向科学测绘地图转型。

四、方志地图数学要素渐多

地图要素是构成地图的基本内容,一般分为数学要素、地理要素和辅助要素。方志地图的数学要素包括地图投影、比例尺以及方位标等。传统方志地图多是采用对景法,即将实物形象地绘在地图上,可将图与实物一一对应,对景图不是按比例绘成,在方位、距离标识并不够准确。这种图类似于中国画的画法,山则画山,水则绘水,域池则画一座城,“逐于景物”之图颇多。[注]张安东:《清代安徽方志研究》,黄山书社2012年,第288页。对于传统的志书地图来说,志书地图的绘制准则多反映于图符图注的设计与布局上,数学要素并不是首要准则,尽管方位和比例尺是地图不可缺少的基本要素。地图方位的取向和叙述的“混乱”,具有明显的皇权观念,没有一种可资遵循的权威原则来确定方位。志书地图受到矩形雕版尺寸的约束,使地图的比例总是失真。即使经过实测绘制的志书地图,也会因雕版尺寸的制约而失其比例。志书地图虽然由于其薄弱的数学基础而影响它成为中国古代地图发展的主流,但它吸取了中国传统绘画中图像表现的精华,深深地扎根于中国传统文化的沃土之中,使它历经千百年而终究未衰。[注]阙维民:《中国古代志书地图绘制准则初探》,《自然科学史研究》1996年第4期,第335—341页。

随着技术发展,观念转变,近代方志地图的图符简化,画感减弱,符号性增强,从地图学发展的角度讲,这是一种进步。如:投影方法的使用。同治《上海县志》就有“用西洋画体故与各图笔法小异”的《江南机器局图》。这幅图用几何透视法绘成,虽然没有严格的按照比例,建立点与点的投射关系,但是这种原始的投影方法绘制地图,显示出方志地图已经受到西学的影响,而发生变化。

光绪《宝山县治全境图》使用计里画方的作图方法,在右下方标示方向为“上北下南,开方十里”。在裴秀的“制图六体”的第一“体”“分率”即是求距离的比例尺,而“计里画方”则是在“分率”的基础上,进一步按面积缩制的比例尺,这种标注方式相当于现代地图中文字表达式的比例尺,但从整张方志地图的全局看,这一种要素的精确表达在整张地图中所占的比例相当小。民国《宝山县续志》的舆图不仅使用方位标、比例尺和图例,而且还在县境各图附有说明:一是图系依据清丈局实测舆图就覆查所得,略加修正,故与原图稍有异同。一图中附注市镇村集一以本志所载现状为准,惟长兴沙村集限于篇幅不及备注。一环海各沙有为前志及原图所未详者,兹据覆查情形一律加入。[注]张允高等修、钱淦、袁希涛纂:民国《宝山县续志》凡例,1921年铅印本。

民国《上海县续志》卷首的《元以后沿革图》分别用“—···—”表示华上分界线,“—··—”表示上青分界线,“—·—”表示上南分界线,“——”表示上川分界线。图中示例已清晰标明各线含义,在该图后附的图说中,又进一步对图中各线示意做出详细说明:“后此图取宋府志,乡保市镇图而加以甲、乙、丙、丁四式界线,甲式线即至元一十九年析华亭为上海之分界线,线南华界,线北则上界也;乙式线即嘉靖万历间析上海为青浦之分界线,线西青界,线东仍上界也;丙式线即雍正一年析上海为南汇之分界线,线东南南界,线西北仍上界也;丁式线即嘉庆十年划隶川沙之分界线,线东川界,线西仍上界也”。[注]吴馨、洪锡范修、姚文枬等纂,秦锡田续纂:民国《上海县续志》卷首,1918年上海文庙南园志局刻本。

而民国《南汇县志》的《城厢图》已经有相对完整的地图要素,包括方位标、比例尺和图例,地图上的街道、河道、寺庙、公所、宗祠、公衙等都有不同的符号予以标注。方志地图要素逐渐完备,体现方志地图的规范性和科学性逐渐增强。

余 论

分析方志地图的发展过程,不免要探讨其所体现的“科学”与“准确”。近代方志地图受现实条件限制,变化不大的区域地图沿用前志的旧图,如光绪《江阴县志》除了对《江防营汛图》略作修改,县境分图多沿用道光志的旧图。考虑到实地测量需要额外耗费人力、物力、财力,即使当前新修方志仍不能做到每修一志实地勘察、绘制新图,诸如光绪《江阴县志》的做法亦是情有可原。尽管多数方志都在序、跋或凡例中强调所绘地图或经过实地测绘,或在实测图基础上进行勘察修改。然而,碍于资料,我们无法证实在这些地图的绘制过程中采用了哪些测绘方法,也无法论证某幅地图的绘制是基于哪些测绘数据。因此,想要简单地确认近代方志地图的“科学”与“准确”,未免有些冒险。

总体来看,近代方志地图所表现的内容发生变化,编纂者对方志地图的重视程度发生变化。这种“‘近代化’似乎并不完全是因为使用的需要,而有可能可以部分地归结于那个以‘科学’为首要目标的时代的结果,是一种‘被科学化的’过程”。[注]成一农:《“非科学”的中国传统舆图:中国传统舆图绘制研究》,中国社会科学出版社2018年,第328页。

地图具有思想性,它在为使用者提供直观认识的同时,也将绘制者的地理认知传达给了使用者,同时体现着方志地图近代科学化的发展与近代社会转型、社会需求的内在联系。在中国,地理是一门古老的知识体系,体现了人对于世界的认知和希望。围绕着王朝体系,形成独特的“天朝”地理思想体系。[注]唐晓峰:《新订人文地理随笔》,生活·读书·新知三联书店2018年,第162页。作为“官书”的方志无不体现着这种地理观念,方志所代表的“地方”是相对于“中央”的“地方”,因此,方志地图主要强调官衙府学和驿路交通等内容,彰显该地与“中央”的关系,接受“中央”的管控。这种地理之学在近代西方地理学进入中国后,受到猛烈冲击。新的地理之学推翻了古人的种种“谬论”,时人对中国进行重新衡量,变陈列“人口多寡”“疆域大小”的旧地理为考察“气候、地形对于人类之影响”的“科学”地理。方志地图的近代化正是这一过程的一个面向。

传统方志地图作为文字的补充,反映文字无法清楚表达的内容,这种先天对文字的依赖,也意味着传统方志地图科学性的缺失。即使现在地图测绘已相当精确,大多数方志在修纂时还是从国家通用的舆图中截取一部分附于书前、书中或书后,并不会为修志重新进行测绘,修纂地方志只是进行文字方面的写作。这当然是在测绘设备和人才等条件受限的情况下不得已而为之。从另一方面,也体现了地图在方志中的附庸地位。