水下超声速气体射流的初始流动特性研究

2019-04-03张焕好郭则庆王瑞琦陈志华黄振贵

张焕好, 郭则庆, 王瑞琦, 陈志华, 黄振贵

(南京理工大学 瞬态物理国家重点实验室,南京 210094)

水下高速发射弹箭时,高压火药燃气会在弹箭尾部形成超声速燃气射流,但由于水为不可压缩流体,且相对于气体具有巨大的质量惯性,使气体在水中的扩散运动过程会出现复杂的气液掺混与两相界面不稳定等现象。然而,气液界面上的强掺混效应、气液边界演变、界面不稳定性以及射流内部复杂波系结构的传递都会引起水流场中压力、温度、密度等物理量出现强烈的脉动,从而对弹体载荷和运动稳定性产生严重的影响,因而水下超声速气体射流成为研究水下弹箭发射的一个重要基础理论研究课题。

由于水下超声速气体射流是高瞬态复杂的多相流体动力学问题,使与该技术相关的理论探索和试验研究都在不断摸索前行中,同时因其军工背景与军事技术不公开等原因,目前关于水下发射和水下高温高压气体射流的公开发表文献不多。国外对这问题的研究开展的比较早,Hoefele等[1]发现随着喷射气体压力的增加、压力脉动频率降低、射流流型则经历了从泡状流到射流的转变。1982年,Aoki等[2]发现超声速气流间歇性地逆向流动,然后撞击喷管出口表面,形成“回击”现象。Loth等[3]对水下无冷凝气体射流的二维和轴对称射流的试验,发现发展后的水下气体射流,在喷管出口附近膨胀区的一些流动特性与纯气相的射流相似。Li等[4]指出惯性力与表面张力的比率(即Weber数)是控制流动的不稳定过程的重要因素。Subramaniam等[5]研究了喷入液体中的可压缩气体射流的三维时间稳定性,即气体压缩性、液体黏性等对扰动增长率的影响作了较全面分析,但仅反映了各参数对稳定性影响的大致规律。Nguyen等[6]利用FLuent软件模拟研究了气体对液体介质的冲击射流,成功的追踪了气液界面。

国内对相关现象的研究开展的较晚,但也作了相当多的工作。其中,以唐云龙等[7]与王超等[8-10]在水下超声速气体射流中的运用为代表,他们主要探讨了水下气体射流流动形貌的演变,具体研究包括大气泡的形成、发展、断裂和融合过程,以及射流蒸汽相变后出现的汽羽形态。另外,施红辉等[11]对水下超声速气体射流的试验研究,发现在接近喷嘴出口的区域,出现了与射流内的激波、膨胀波有关的振荡流。王乐勤等[12]采用VOF两相流模型对水下气体喷射过程进行了数值模拟,分析了气体喷射形成的包含压缩和膨胀波以及涡旋运动的复杂流场结构。徐小强[13]成功捕捉了流场中的气泡成长过程和流场中的动态激波结构,而徐琴华[14]用VOF方法捕捉到燃气泡的成长变化过程、激波运动情况以及激波面形状。汤龙生等[15]采用燃气发生器和水下试验系统研究了燃气射流对上游水域的影响特征,揭示了水下30 m超声速燃气射流燃气泡生产与演变过程。这是国内目前仅有公开发表的热燃气射流试验。刘明等[16]试验研究了充液腔体中超音速气体射流冲击效应,指出射流冲击压力在腔体充水时会出现一个明显脉冲上升阶段,瞬时最大值显著增加,冲击区是主要动态压力承载部位和噪声源。胡志涛等[17-18]对燃气射流在受限液体工质空间的扩展特性以及气液相互作用特性进行了试验与数值研究,分析了射流湍流掺混与卷吸现象,并得到了多股燃气射流与管内气液工质的掺混作用对弹丸运动的影响。

上述研究关注于对气液运动界面的动态追踪,且主要集中在射流初期流场流动特性的研究,以建立对该问题的基本认识。而对于射流发展过程中气液界面的不稳定性(包括R-T不稳定性、R-M不稳定性以及K-H不稳定性)所导致在界面处发生强气液掺混过程、气液相变以及可压缩气相射流内部流场与复杂波系结构的分析研究则甚少,但此类现象是液体中超声速气体射流与气体中超声速气体射流的重要区别之一,也是液体中超声速气体射流研究的重要难点之一,因而需要更多关注。本项目拟基于计算流体力学控制方程,结合混合多相流模型及蒸发凝聚模型,对包含有强可压缩相的水下超声速气体射流流动结构进行数值研究,主要探讨气液界面不稳定性而引起气液掺混作用及气体射流内部复杂波系结构的水动力特性。

1 数值方法和计算模型

1.1 数值方法

由于气体速度是超声速,气相采用可压缩理想气体模型,而液体的可压缩性非常小,从而液相采用不可压缩流体模型。忽略重力等体积力,则Mixture多相流模型的控制方程为

连续方程

(1)

(2)

(3)

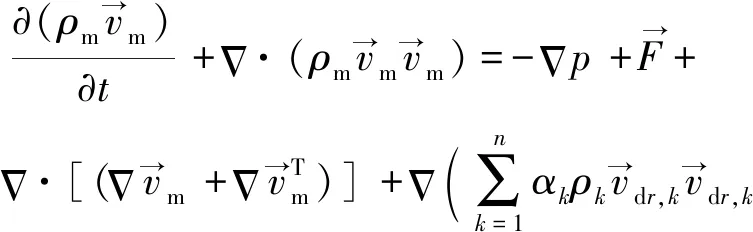

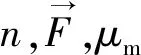

动量方程

(4)

(5)

(6)

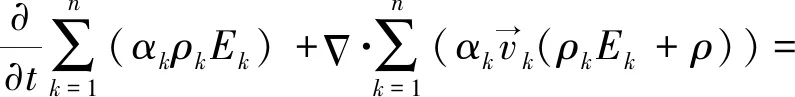

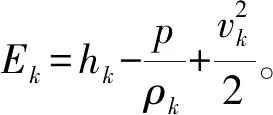

能量方程

(7)

数值模拟采用Fluent商业软件中的耦合求解算法与标准的κ-ε湍流模型来描述非定常湍流场。另外,液体汽化特征是液体另一重要物理特征,当高温燃气在液相水中运动过程中,使附近的水温升高,当达到水的饱和蒸汽压时会引起水汽化形成水蒸气泡,因此采用Evaporation-condensation模型来处理水的相变过程。

1.2 计算模型与验证

图1为水下超声速气体射流的二维轴对称计算模型。可知,射流喷口放置在计算域左边界中心,并伸入到计算域2D处,喷口的直径为D=0.1 m,计算域的长与宽分别取为12D×10D,而喷管壁厚为0.1D。初始时,计算域内充满了静止的水介质,水的温度与压力分别为T=300 K和p0=1.0 atm。高温高压超声速气流从左端喷口喷射进入计算域内,其出口速度(u)、温度(T)及压力(pj)为分别取为uj=420 m/s,T=1 800 K,pj=400 atm。

图1 计算模型Fig.1 Computational model

为了保证得到没有计算边界干扰的真实流动参数,计算域的出口边界采用无反射边界条件,而喷管壁面则采用黏性壁面条件。由于喷管出口附近的流场参数边界梯度较大,网格采用均匀分布的笛卡尔结构化网格,网格尺寸参考了Chan等[19]对超声速射流研究的网格设置,网格总数取为840×700。

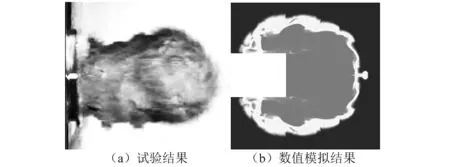

为了验证上述数值计算方法的可行性与准确性,图2为初始气泡形态的试验结果与本文数值结果的对比。其中,图2(a)的出口设计马赫数为Ma=2.87。可见,仿真结果中气泡形状(见图2(b))与试验结果(见图2(a))基本一致,且更清楚地显示出气液界面上的气液混合区。但由于试验所采用喷管的管壁较厚,其阻挡了初期气体向后翻转。同时,因试验高速摄像仪并不能精确对气液混合界面进行捕捉,因而计算结果中显示出气泡包裹了喷口,但试验结果则没有。

图2 初始气泡形态结构Fig.2 The structure of the initial bubble

图3为射流初期流场压力分布与文献[7]中相应数值结果的对比。可见,气液强冲击作用而在气液界面上所形成的强压区与文献[7]中的数值结果相吻合。

图3 射流初期流场的压力分布Fig.3 The pressure distribution of the jet in initial stage

2 结果与讨论

图4为水下超声速气体射流的初始气泡形成与演变过程。其中,深灰色区域为气体,黑色区域为水介质,浅灰色区域为气液混合区。相对于气体,由于液体水具有巨大的质量惯性而呈现出固体壁面性质,因此当高速气体冲击进入水介质过程中,受到轴向高密度水的阻滞作用,使气体首先向径向膨胀并向后翻转形成回流。此时,因气体的径向膨胀速度大于轴向速度,因此燃气泡呈现轴向内凹形状(见图4(a))。随后,高压超声速气流逐渐排开水介质,逐渐形成燃气泡,并将管口包裹在内(见图4(b))。随着后续高压气流的持续喷射,使气体在燃气泡内沿轴向下游发生快速膨胀(见图4(c)和图4(d)),此时气泡的轴向增长更为明显,而其径向生长则放缓,因此气泡持续增大形成一个类椭圆体的气囊(见图4(e)和图4(f))。

图4 不同时刻初始气泡形态的演变过程Fig.4 The evolution process of initial bubble at different times

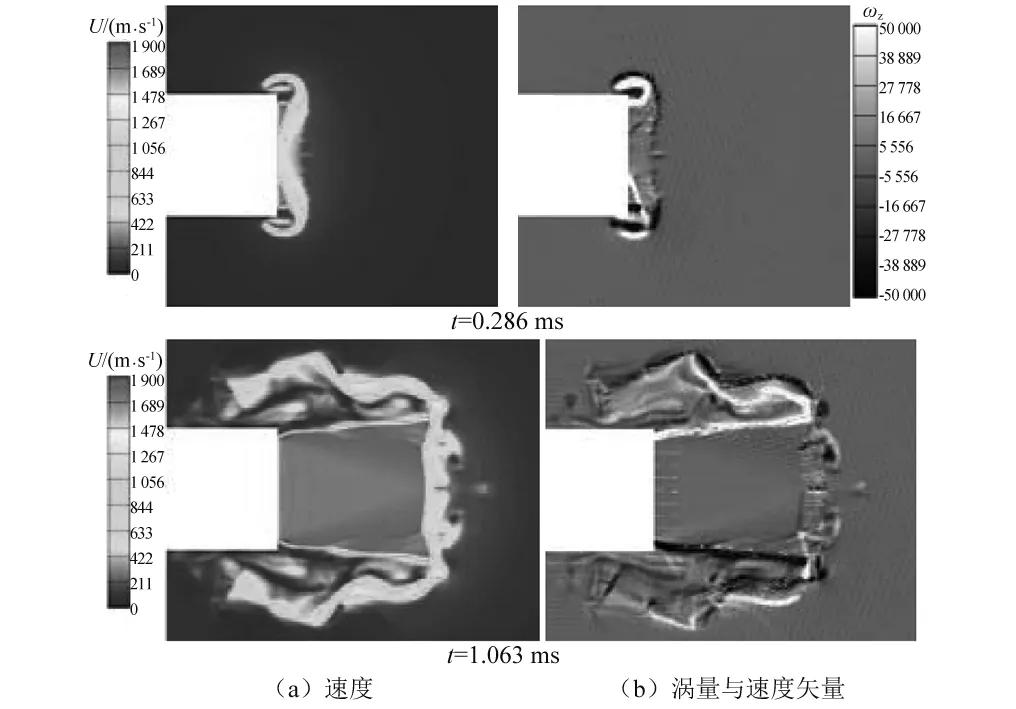

由于高密度水介质的阻滞作用,高速气流冲击进入水环境过程中,会与水介质发生高速碰撞,阻挡了气流向下游运动,使气体的动压转变为静压,因而会在气泡内形成高压区。图5为不同时刻,水下超声速气体射流的流场压力分布。图6则为流场速度及涡量与速度矢量分布。由图可知,当出口压力为40 MPa的超声速气流冲击进入压力为0.1 MPa的静止水流场后,与气液界面发生强冲击作用,使气流向后翻转(见图4,t=0.286 ms),并在气液界面上游形成一个高压区,如图5(a)和图5(b)所示。此时,气液界面附近的最大压力值为54 MPa(见图5(a))。高压区形成后,冲击波在水介质中以球形状向下游辐射(见图5(b)~图5(d)),因此此高压区必为下游辐射噪声中能量最强的声源。

图5 不同时刻,水下超声速气体射流场的压力分布Fig.5 Pressure distribution around the underwater supersonic gas jet at different times

随着后续高速气流喷入,高压气流逐渐排开水介质,使气泡持续地增大。此时,气泡内充满了气体(见图4),因此后续高压气流进入气泡后首先发生快速膨胀,使气体速度迅速升高的同时降低压力(见图5和图6),而气流压力值的下降则会使气液冲击强度减弱。由此可知,随着气液界面与管口距离的增加,气液界面附近的最大压力值迅速下降(见图5(b)~图5(f))。

图6 水下超声速气体射流场的速度及涡量与速度矢量分布Fig.6 Velocity and vorticity and velocity vector field of the underwater supersonic gas jet

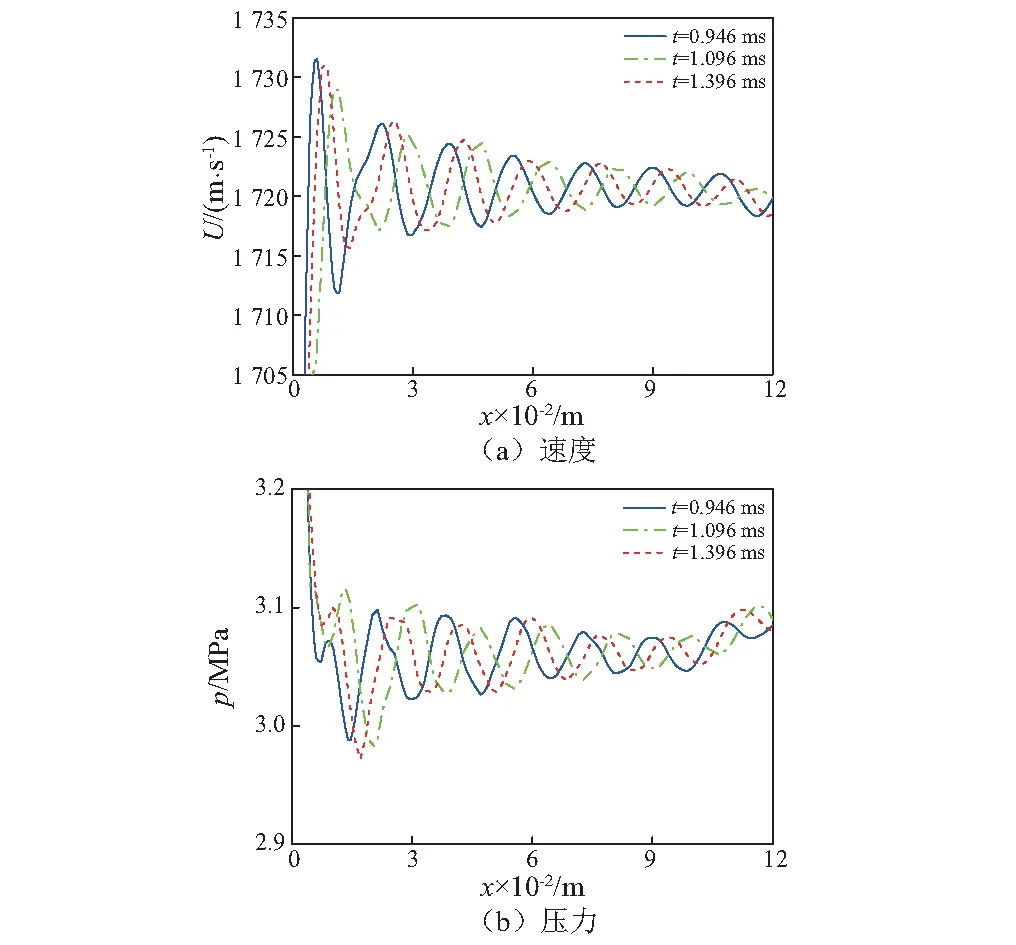

图7为不同时刻,喷口附近速度与压力沿轴线的分布。图8则为射流核心区速度与压力等值线分布。因水的阻滞作用,气流高速冲击气液界面时会形成压力波反传,反传的压力波(见图8(b),w)沿管口核心区向上游传播,使管口射流核心区出现波动,如图8所示。因此,在管口射流核心区的压力(见图7(b))与速度(见图7(a))随时间呈现周期性波动。

图7 不同时刻,喷口附近速度与压力沿轴线上的分布Fig.7 Velocity and pressure profiles along the axial of nozzle at different times

高速气流与气液界面碰撞而向后翻转过程中,与水介质发生强剪切作用(见图6,t=0.286 ms),在Kelvin-Helmholtz(K-H)不稳定的作用下,气液界面失稳而引起气液的强掺混作用,从而使气液界面逐渐变得模糊(见图4(c))。随着时间的推移,气液混合区的厚度不断增厚,此时气液强混合区主要分布在椭圆气泡的尾部(见图4(d)~图4(f))。另外,由于气液混合区内气流与水介质的强剪切作用(见图6,t=1.063 ms),而在气液混合区内形成复杂多变的小激波结构[20](见图5和图9)。小激波形成后,不断与气液混合区内的水滴或气泡发生相互作用,在R-T不稳定性、R-M不稳定性以及K-H不稳定性作用下加速了气液界面的失稳,从而进一步促进气液掺混作用。同时,激波与液滴或气泡的相互作用会形成大量的空泡噪声,因此同样为水下射流噪声的重要声源,其形成噪声主要向气泡径向与尾部传播。

图8 射流核心区速度与压力等值线分布Fig.8 Velocity and pressure distribution of the jet core

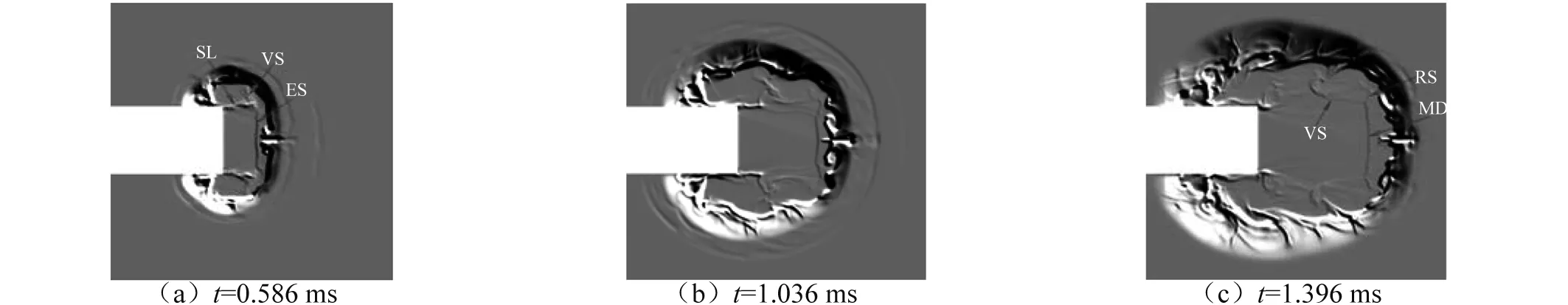

另外,由于气流出口压力较高,气流在气泡内的膨胀过程属于强欠膨胀射流状况。图9为不同时刻,流场的计算纹影图。由图9(a)可知,喷嘴附近将出现含有复杂波系结构的膨胀压缩区域。初期时,气泡内形成滑移层(SL)、涡导激波(VS)与膜激波(ES),随后,涡导激波与膜激波的正规反射转变为马赫反射,此时,气泡内的射流域中形成由涡导激波(VS)、马赫盘(MD)与反射激波(RS)等组成的典型三波点结构(见图9(b)和图9(c)),此与纯气相的强欠膨胀射流情况[21-22]相似。

图10为t=1.396 ms时,流场的温度、相变率与水蒸气组分分数。初始时,高温气体(T=1 800 K)冲击水介质瞬间会使管外水温上升至沸点,从而使气液接触面上的水汽化形成水蒸汽。随后,强冲击作用升高了当地水介质压力,水的沸点也随即升高,因此降低了水的相变率。随后,因水蒸汽密度较低,其形成后随冲击波向四周传播,因而形成了图10(c)中最外层圆形条纹。

在燃气泡形成后,高温高压气体在燃气泡内膨胀过程中,温度迅速降低到环境温度(见图10(a)),但经过马赫盘后,因流速迅速降低(见图6(a)),压强升高(见图5(f)),同时温度也显著升高并达到1 700 K。当高温气体接触到水介质后,会有少量的水受到加热而沸腾形成高温水蒸汽。此时,强相变区主要出现在轴向气液界面处的高温高压区(见图10(b))。另外,在气液混合区内,因压力的急剧下降,达到水的饱和蒸汽压而汽化成水蒸气。水蒸气形成后,其会沿着气液界面往上游传播,因此水蒸汽主要分布气泡尾部以及旋涡区,如图10(c)所示。

图9 不同时刻,流场计算阴影图Fig.9 Numerical shadowgraph of the flow field at different times

图10 t=1.396 ms时,流场的相变过程Fig.10 Phase transition at t=1.396 ms

3 结 论

本文结合κ-ε湍流模型、Mixture多相流模型与蒸发与凝结(Evaporation-condensation)模型,对出口速度、温度及压力分别为u=420 m/s,T=1 800 K,pj=400 atm的高温高压超声速气体喷射进入环境水介质过程中的流场结构与演变过程进行数值模拟。计算结果得到了初始气泡的形成与形态的变化,并揭示了气泡内的流动结构。

当超声速气流从管口喷出并与水介质撞击瞬间,因强冲击作用而在气液界面附近形成一个短暂的高压区,但随气液界面与管口距离的增加,冲击作用减弱而使该处压力迅速降低。另外,高速气流与气液界面持续碰撞所造成的压力波反传,使喷管出口射流核心区的压力与速度出现周期性波动。

由于气泡内充满了可压气体,此时气泡内的流动特征与气体单相超声速射流情况相似,形成典型的强欠膨胀射流激波结构。另外,高速气流与气液截面碰撞而向后翻转过程中,因在界面附近与水介质的强剪切作用,而在气液混合区内形成复杂的小激波结构。小激波结构的出现加速了气液界面的失稳,从而进一步促进气液掺混效应。

此外,由于高压区内的温度达到水介质的沸点而在气泡的轴向气液界面处发生强相变,同时气液混合区内则因压力的下降而达到水的饱和蒸汽压而汽化成水蒸气。