感性聆听·理性呈示·合式言说

—— 以勃拉姆斯《第一交响曲》为个案研究

2019-04-03孙懿凡上海音乐学院音乐学系上海200030

孙懿凡(上海音乐学院 音乐学系,上海 200030)

前 言

本文论题设想缘起于聆听勃拉姆斯《第一交响曲》时,我屡屡被作品第一乐章引子中的存在一段双簧管主题感动至泪眼婆娑。我听出了勃拉姆斯音乐中的悲,那么这种基于感性聆听从而意识到的悲是否并何以存在?

我受到导师文章“在音乐中究竟能够听出什么样的声音?——勃拉姆斯《第一交响曲》第三研究”[1]的启发,认为或许仍可沿用音乐学写作[2]①韩锺恩《音乐学写作》结语:音乐学写作基本问题中的有关叙事:作为音乐学写作基本问题:1.听什么——a.在音乐中究竟能够听出什么样的声音?b.在音乐的声音里究竟能够听出什么?2.写什么——a.能否把听到的声音通过文字语言书写出来?b.能否把想到的声音通过文字语言书写出来?3.怎么写——a.如何通过文字语言去描写与表述音乐所表达的东西?b.如何通过文字语言去描写与表述文字语言所不能表达的东西?参见:韩锺恩.音乐学写作[M].上海:上海音乐学院出版社,2014:293。第一基本问题中“听什么”的问题作为写作视角。如果说前人研究是对听到的声音做一个声音识别,譬如听出了历史的声音②指有历史标示的声音和通过历史生成的声音。除此之外,还有自然的声音、包括艺术和非艺术声音的人为的声音。,那么我听出声音中的悲即是对声音是什么已经明确的前提下,继续追问“听什么”的结果。在此需要说明的是,尽管写作视角(音乐学写作第一基本问题)与个案举例(勃拉姆斯《第一交响曲》)相同,但并不是在某一模式照搬下的产物,更不是在已有前人研究基础上的重新诠释。其区别在于,前人研究更多的是借用史学方法对识别出的历史的声音进行佐证,从而探究历史存在的作品意义,而我则是希望基于感性直觉经验对听出的《第一交响曲》中的声音做进一步辨认,从而探究勃拉姆斯音乐的声音里之所以复杂含蓄、感人至深的原因。

本文将以情感体验“悲”的色调与性质作为切入口,通过两个感性修辞关联勃拉姆斯《第一交响曲》的音色结构力和调性结构力,对勃拉姆斯音乐中的悲如何存在进行解读,从而进一步证明感性体验的可靠性,并最终切中本文命题:在音乐的声音里究竟能够听出什么?

一、悲:是否并何以存在

前言中已提及,我在听《第一交响曲》时,听出了勃拉姆斯音乐中的悲,当意识到这种原本以为偶发性的情感体验成为一种常态化反应时,我不禁开始思考,是否可以通过这样一种在审美过程中产生的真实情感体验来说明勃拉姆斯音乐中的悲,换句话说,这种对《第一交响曲》的感知可靠吗?

关于可靠问题,我认为是可靠的。

假若不可靠,不会出现对勃拉姆斯音乐评价的普遍认同。明确表示认同的有:霍姆斯说“在勃拉姆斯的音乐里找不到真正的快乐。”[3];保罗·亨利·朗指出:“在他的背后隐藏着一种悲剧性的哲学,一种悲观主义和舍身忍让的成熟世界观。”[4];查尔斯·罗森认为:“勃拉姆斯的音乐中充盈着对往昔一去不复返的感觉”[5]600。就连勃拉姆斯本人谈及其作品声音时,也用到了“这里的樱桃不甜”[6]的苦涩修辞。无论是从情感体验、哲学观还是风格角度、作曲家自述,种种言论表明,勃拉姆斯音乐中的悲是存在的,虽然会因不同的聆听经验呈现多重形态的悲,但不可否认的是,它的确存在。

基于该研究可靠的前提下,才可进一步讨论《第一交响曲》中的悲。

论及勃拉姆斯《第一交响曲》,不能“避而不谈”的是其漫长的酝酿过程、艰难的创作历程以及褒贬不一的各类评价。这是一部还未面世便面临机遇和挑战的作品,既要维护已渐渐被“丢弃”的德奥古典传统,又要合理继承贝多芬遗产,更重要的是勃拉姆斯个人风格的确立。为此,勃拉姆斯用了漫长的二十年时间去构建他的《第一交响曲》[7]①根据Johannes Brahms.Symphony No.1 in C Minor,Op.68管弦乐总谱封底文字内容译出。参见:Johannes Brahms.Symphony No.1 in C Minor,Op.68[M].New York:Dover Publications,Inc,1997.,一部作品浸染了作曲家二十年的生命,无关价值评判,仅“肤浅”地从时间的长度来看,其间蕴含的独属于勃拉姆斯对生活深切的体验,这本身又何尝不是一种悲的存在。再而,是继首演成功后,著名指挥家汉斯·冯·彪罗因其作品中第四乐章的主题让人很自然地想起《贝九》的终曲“欢乐颂”,从而将其称为“贝多芬第十交响曲”[8];作品中被称为贝多芬式的热情与斗争以及悲怆性,还有人把它称之为“悲怆交响曲”[9]。暂且不去深究比较与评价中合理的成分占多少,对于听众,如果用悲怆、悲剧性或者悲壮的史诗性来形容听到的《第一交响曲》,是基本能产生共鸣的,这也就再一次印证了悲在这部作品中的存在。

再进一步,既然已经肯定了悲的存在,那么这种悲究竟何以存在?

“悲”作为人情感体验中不可或缺的一部分,常常呈现出不同色调与性质的差异,有冷色调的“悲”,坚实、强硬,它常常表现为阳性,如“悲愤”“悲壮”;有暖色调的“悲”,温暖、柔软,它常常表现为阴性,如“悲伤”“悲悯”;还有一种中性色调的“悲”,不冷不暖,它常常表现为无性,如“悲怆”。进入音乐论域,这一叙辞便转化为不同作品的基调,继而成为一种音乐风格范畴,典型的当如于润洋先生的著述《悲情肖邦》[10],以“悲情”作为肖邦音乐的叙辞,探讨这一内涵在具体作品中的体现。

“绊人心”和“却上心头”,是我听出勃拉姆斯《第一交响曲》声音中的悲后给出的两个感性修辞,分别出自李白的《秋风词》和李清照的《一剪梅·红藕香残玉簟秋》。借用中国的诗词语言表述对西方音乐的体验和理解,也是本篇文章所做的一次尝试。具体写作程序为:“绊人心”关乎“悲”的色调,“却上心头”关乎“悲”的性质,借此勾联感性聆听与理性呈示。

二、悲:关乎色调的绊人心

出于对第一乐章引子部分的双簧管旋律何以如此感人的追问,我将优先以它所在的引子部分作为研究对象,分析引子中3段声音材料的音色结构力,尤其注重描写构成声音材料的每一素材内部乐器音色的突出、素材呈现时的细部差异以及整体音色布局所带来的听感官事实,从而进一步证实其之所以“绊人心”的色调依据。

勃拉姆斯在第一乐章使用了一个长大的引子,共计37小节,通常认为预示了呈示部主题材料,由小节数“9+15+13”三个段落[11]构成。

(一)第一段

第1—9小节,依照旋律形态可分为三组素材,一是木管组(除低音大管)与中提琴奏出的平行三度;二是由低音大管、定音鼓和低音大提琴在主音上的三音音型;三是小提琴与大提琴的半音上行。

进一步细致观察,会发现三组素材内部又有微妙的细部差异。

第一组素材:平行三度行进中的错位。一共出现3次,分别在第3小节、第6小节和第7小节,前两次出现在长笛声部,分别以小七度和八度作了音程的反方向跳进进行,第三次出现在双簧管声部的反向折返进行。如若对此不仔细分辨,错位声音很难被捕捉到,尤其是双簧管声部,几乎完全被乐队宏大的音响遮蔽,长笛声部的两次错位均处在其高音区,大幅度的夸张表情,因其较强的穿透力,补充并完成了色调的提亮工作。

第二组素材:不断下沉的三音音型。这组素材如果仅使用低音大管和低音大提琴奏出持续的主音三音音型,由于其衰减时间较短,主持续音的效果会被削弱很多,一旦加入共鸣丰富的定音鼓声部,其浑厚磅礴的宏大音响在一声声叩击中显现出不断下沉的态势,每一声都如同浓墨重彩的一笔,呈现出大面积的灰暗色调。

第三组素材:紧密上行与疏松回落。这组素材由两部分构成,前四小节是连续半音上行不断攀升至制高点(降b),后四小节通过和弦分解下行回落八度。紧张尖锐的音色逐渐松弛柔和,勾勒出细节处的色调转换。

(二)第二段

第10—24小节,依照音程形态可分为三组素材:

一是下行大跳的减七度和大六度音程,木管组吹奏一音三拍的长音,弦乐组拨奏一音一拍的短音,共呈示两次,分别在第9—10小节和第13—14小节,游移不安的音程关系再加上类似于心跳的拨奏音型,显得异常醒目。

二是连续切分奏出辅助音音型的二度音程,同样呈现两次,一次出现在第11—12小节,持续两小节,第二次出现在第15—18小节,持续四小节,长度扩大一倍,原本如风筝收线一般解决先前音程所造成的紧张距离感的功用,由于被过分拉长,反而不仅继续保持了紧张感,还使得线条变得过于冗长,尤其是第17小节,长笛的加入填满高音区的空白,形成由上至下的浓稠感。

三是六度+三度的八度分解音型,四小节由松入紧的节奏伴随力度的逐层渐强,历经三个八度不断迂回向上,弦乐组以其宽广的音响堆积出由暗到明的色块,预示高潮的来临。

(三)第三段

第25—37小节,依照织体可分为两组素材,一是乐队全奏段,材料基本与第一段相同区别在于将整体音高提升五度,并辅以ff的力度,同时将最适于表现磅礴声响的定音鼓声部由原本的三音音型调整为快速滚奏音型,无论是临近于尖锐声响的音色,还是如轰鸣一般的声响效果都渲染出浓烈的冷色调画面,呈现出不容转圜的绝望。

二是独奏段,这里需要说明的是,并不是绝对意义上的独奏,只是由于独奏音色的凸显以及乐队全奏织体的消失,故将其称为独奏段。其中最为鲜明的便是以一支双簧管奏出的独奏旋律。这是一条基于属音为核心音发展出来的旋律线条,以属音向上分别构成二度、三度、四度、六度以及八度音程,每一次的音程上行都会回落至属音,直至最后一次的八度才终于挣脱了属音的束缚,马上大跳进向上八度,但很快便级进下行,紧接着分别选择在加上长笛、双簧管(第二次重复)和大提琴上再一次重复属音为基音的旋律,最后仍然结束于大提琴的属音拨奏声中。属音在这段旋律中充当了“引力”的角色,吸引着音高的回落并紧紧附着于属音之上。而双簧管特有的鼻音色彩以及柔和如歌的音色,赋予了“引力”现象更高的粘合度与表情性,一种逃脱不了的悲怆油然而生。除此之外,圆号和大管的半音下行伴奏也更增添了一份凄凉之感,与先前的色彩浓烈相比,显现出一副清冷的色调。

至此,通过三段材料的显现以及细部差异的点描,一种独属于勃拉姆斯的色调已考量完毕,在给出之所以绊人心的依据之前,有必要先对“绊人心”这一修辞做出解释——

该修辞出自李白的诗《秋风词》的最后一句:

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。相亲相见知何日,此时此夜难为情;入我相思门,知我相思苦,长相思兮长相忆,短相思兮无穷极,早知如此绊人心,何如当初莫相识。

显然,该诗表达的是相思之苦,本意与《第一交响曲》相距甚远,但隐含于诗中的悲剧色调竟巧合地与《第一交响曲》契合。初读这首诗时,我认为这是一种悲怨,怨大于悲,充满了对难以排解之痛苦的不接受,纠结且痛苦;再读时,诗里的埋怨反而被一种“绊所绊,不忍断”,于痛苦中生长出来的坚强所冲淡,原本灰暗的色调里竟被微微透出的光所点亮。这种奇异感与《第一交响曲》中的声音所传达给我的信息相吻合,故借用绊人心这一修辞作为辅助诠释。

现对之所以选择绊人心作为色调依据的理由作具体阐述,理由有二:

1.灰暗色调的铺陈构成底色。大面积的灰暗色调呈示来自于以定音鼓主导的三音音型。

从乐曲开头便强势呈现,一共出现两次,每一次均为九小节的长大乐句,几乎占据引子部分的1/2,一声声仿佛警钟般的敲击声建构起浑厚磅礴的低音线条,成为绝对压倒性优势的色彩背景,它是灰暗的、只能压抑于心的痛苦。

2.由暗至明勾勒出微妙的色调转换。整个引子四处散落着与背景色调不相融的暖色调。

例如第三段中的双簧管独奏配合圆号、大管的伴奏,单一音色的突出与原本浓稠的混合音色互相对峙,温暖感由此蔓延开来,于灰暗色调中注入一抹光亮。

因此,在大面积灰暗色调的铺陈之下夹杂着的温暖色调,成就了“绊人心”关乎色调的依据,同样也是独属于勃拉姆斯关乎悲的理解:它是冷中带暖的色调,是于灰暗中透出的微光,更是“绊所绊,不忍断”的执念。

三、悲:关乎性质的“却上心头”

这一部分,我将以《第一交响曲》的调性布局及调性的相互关系作为主要观察点,尤其注重终曲乐章内部的调性结构,关注调性功能性的同时也相应描述调性于听感官事实的感性表征,进一步确认之所以选择却上心头的性质依据。

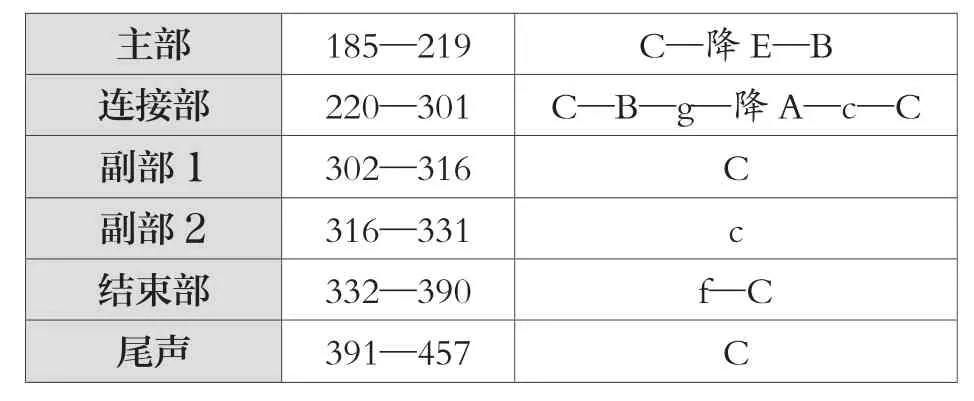

《第一交响曲》四乐章总体调性布局如下表(见表一):

从总体的调性安排来看,这是一个由小调(第一乐章c小调)开始,大调(同主音C大调)终曲的作品。罗森针对古典作品中的这一类似现象,认为它是“更大尺度的‘辟卡迪三度’”[5]316,核心在于给出更令人满足的解决。当然这或许也可以成为勃拉姆斯受到古典风格影响的证据之一,但我更偏向于这是一种通过同主音调式的交替,由表层次的悲伤走向深层次的悲怆,从而获得情感性质转变,具高度指向性的调性布局。虽然总体调性布局仍然属于T—D—S—T的古典范式,但勃拉姆斯对中间两个乐章的调性安排作了一定的变化与发展,第二乐章用中音调替换了属音调,第三乐章运用下中音调,且相邻每一乐章间调性关系均构成大三度,调性的功能性相较于色彩性被大幅度削弱,具有浪漫主义特性。

把握了整体由悲伤至悲怆的情感线索之后,再将视野放置于局部乐章内部的调性结构,这里以终曲乐章为例。作为几乎占据了整部作品1/2篇幅长度的终曲乐章,其重要性不言而喻,有学者认为“第四乐章无疑是整部交响曲的重头和最关键的部分,在一定程度上决定了这部作品的成败与其风格及艺术形象的最终走向”[13];指挥家赫尔曼·莱维也曾在写给克拉拉·舒曼的信中这样写道:“最后一个乐章是他迄今为止创作出的最伟大的交响音乐”[14]。基于其被公认的艺术价值以及包含于其中的悲剧性总结,对其调性的功能性考量具有一定研究意义,而且该乐章的调性除却功能性的考量,对其感性表征所相应的听感官事实的描述也十分具有说服力。

第四乐章为省略展开部的奏鸣曲式。

表一. 《第一交响曲》四乐章总体调性布局表

(一)引子

与第一乐章相同,再一次使用了一个长大的引子作导入,长达61小节,依据调性可分为两个部分,第一部分为c小调,第1—29小节,第二部分为C大调,第30—61小节。这一被托维评价为“贝多芬第九交响曲终乐章之后所能听到的最具戏剧性的开头”[15]①George S.Bozarth&Walter Frisch:“Brahms”,NGDMM,2001[M].Oxford:Oxford University Press,2011:58.转引自脚注19,第52页。,既在开头5小节完成了对第一乐章引子素材平行三度下行的回顾,又在第12—14小节片断性地在弦乐声部出现呈示部主题,甚至整部交响曲具高度指向性的调性布局也在引子中有所体现,通过半音下行,经降Ⅵ音到达C大调主和弦五音,构成同主音大小调的对峙,前一部分的疑问、不安突然踏空,转而响起来自阿尔卑斯山牧民宁静、安详的牧歌,表情性转变之快达到令人诧异的程度。第47小节开始的离调也十分耐人寻味,通过降Ⅶ级和弦临时离调至降B大调,配合木管组及第一次加入的长号,奏出如稳健步伐的音型,仿佛回到宗教气息浓郁的巴洛克时代,音响效果神似管风琴,这段旋律也被称为“圣咏”段。原本的宁静安详又被悄然升华至庄严肃穆,或许勃拉姆斯从引子部分便有意识地设置表情性质的冲突,意图塑造主题形象的多面化。

(二)呈示部

主部主题便是常使人“自然”想起贝多芬《第九交响曲》终曲“欢乐颂”的耳熟主题,完全建构于C大调的主属音上,以弦乐组宽广柔和的音色奏出,温暖而朴实。这种温暖感除了音色自给之外,勃拉姆斯再次运用第一乐章中使用过的“引力”效力,以Ⅴ级的五音为基音,作了三次类回音(∽)重复运动并逐次渐强。由于基音力量的薄弱加上重复动作的惯性,这一次成功挣脱了原本无可奈何的境地,于悲怆深渊的天井抬头看——温暖终于临近。

(三)再现部

第四乐章由于展开部的省略,再现部便承担起发展并再现的双重结构功能,其中主部主题的再现以及进入副部主题再现前的连接部均通过频繁的调性转变赋予再现部更强大的调性表情驱动力,当胜利凯旋的号角吹响时,此前所有的迂回曲折都变得有意义。

再现部的调性布局如下表(见表二):

表二.第四乐章再现部调性布局

可以看到,勃拉姆斯几乎把连接部当成了展开部来对待,篇幅的长大,频繁的大小调交替,音乐的性质不断发生变化,再加上调性游移速度之快,有时从感性体验上甚至达到情绪变化至突兀的地步。需要说明的是,连接部调性变化十分复杂,勃拉姆斯有意避免功能性的进行,充分发挥不同调性对峙时所产生的化学反应,因而在明确调性时,除了借助谱面分析之外,更多的是依赖于感性体验,通过调性感性表征的不同从而进一步确认调性的走向。 连接部在不断转换的调性表情的支撑下,运用大量展开性极强的音型,例如急速进行的十六分音符,名副其实的描绘出斗争的曲折性。

回到再现部的总体调性布局,主、副部塑造的形象有了更明晰的象征,主部再现的三次呈现分别出现在不同的调性上,除却第一次在主调上的呈示,后两次均带有展开意味,由木管组分别升高大三度和大七度奏出,与弦乐奏出的宽广线条相比,多了一份灵动和轻巧。副部主题的处理则显得保守很多,没有多余的展开,似乎作曲家有意保留副部原初的抒情性,即使副部第一主题改到主调上呈现,副部第二主题还是选择在c小调上出现,几乎去除了调性走势所带来的表情性的变化。

至此,对《第一交响曲》的总体调性布局及第四乐章内部调性结构已观察完毕,同样,在给出“却上心头”的性质依据之前,需要对该修辞做出解释——

“却上心头”这一修辞出自李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》[16]的最后一句:

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

原词表现词作者李清照与丈夫赵明诚离别后的相思之情,最后一句翻译成白话为:这相思和离愁无法排除,刚从微蹙的眉间消失,又隐隐缠绕上了心头。同样是倾诉相思之苦,相较于前一首李白《秋风词》“何如当初莫相识”的直白感性抒发,李清照采用了一种迂回曲折的表达方式。先是述说离别愁绪之深,由“思”化为“愁”——“一处相思,两处闲愁”,继而感叹此情被深愁笼罩,难以排遣。词人既未像李白 “早知如此绊人心,何如当初莫相识” 一般作类悲怨之状,也未像范仲淹《御街行》①清代王士桢在其所撰词话《花草蒙拾》中指出,李清照该词结拍三句从范仲淹《御街行》脱胎而来。中“都来此事,眉间心上,无计相回避”的过于平铺直叙,而是介于两者之间,点到为止,留与后人遐思。

这种创作方式不禁使我想到勃拉姆斯对自身创作的评价,他在曾写给克拉拉·舒曼信中说道:我一向只写半句话,读者可以以此去推想另一半[17]。同样都是恰到好处,含蓄矜持的表达方式,在李清照这首词中亦可感受到虽未明说却无法隐藏的悲怆之情,因此受其启发借用其结拍三句中最为契合的一句“却上心头”作为勃拉姆斯《第一交响曲》相关声音的感性修辞。

我在此之所以选择“却上心头”作为性质依据的理由有三:

1.调性表情的冲突深化戏剧内涵。例如引子部分通过同主音大小调的对峙,原本c小调的疑问、不安转为C大调的宁静安详。作曲家悄然将音乐所包含的情绪进行转化,意图表达先前所有的痛苦与挣扎终将被救赎。

2.频繁的调性表情转换衬托迂回曲折的表意过程。最为明显的是再现部的连接部快速的调性游移,其中既有大小调带来的色彩对比,也有完全基于和声色彩的远关系转调所带来的异质感。

3.调性表情的变与不变。再现部主部主题与呈示部的形象差别巨大,通过调性的转换、音色的变化及大量的展开,将原本厚重的主部主题拆解,多了一份灵动与轻巧。副部主题在转为主调呈示后,几乎原样保留,作曲家完全没有想利用调性的变化而作出改变。这是否意味着,虽然被救赎,存在的依旧存在。

因此,在调性表情的冲突、转换以及变与不变之中,成就了“却上心头”关乎性质的依据,它也许可以代表勃拉姆斯没讲完的另外一半:苦难可以被救赎,即便历经艰辛,但消解后的痛苦并没有消逝,而是以一种不悲不喜的无性状态“却上心头”而存在,这就是悲怆。

结 语

回到本文命题:在音乐的声音里究竟能够听出什么?我听出了悲,进一步,是一种冷中带暖,无性状态的悲怆,它独属于勃拉姆斯的音乐。这是一个合情但不一定合理的答案,合情在于被感动以至于闻者流泪,那么一定有悲的存在,不一定合理在于如何能从声音中听出悲的色调、性质乃至悲怆。两者之间必然存在联系,这就像我们为何能听懂“言外之意”,尽管费解但总有迹可循。本篇文章便就如何勾联感性聆听与理性呈示以及如何言说做了如下尝试:

由聆听《第一交响曲》从而获得一种常态化的情感体验——悲为入口,先退行确认悲存在于勃拉姆斯音乐之中,再进一步证明悲存在于《第一交响曲》之中。接下来,便是探究音乐中的悲何以存在以及如何言说音乐中的悲的问题。

关于探究音乐中的悲何以存在的问题,本文采用的写作策略是——依托聆听主体“我”在审美过程中产生的真实情感体验,即:悲,作为主要且唯一线索,由不同的悲常常会呈现出色调与性质的差异切入,选择由明暗浓淡为可能性驱动的音色结构力对应悲的色调,由张力和解决所带来的不同感性表征为可能性驱动的调性结构力对应悲的性质,从而显现出勃拉姆斯音乐中的悲怆。

关于如何言说音乐中的悲的问题,本文尝试借用从中国诗词中提炼而出的修辞对勃拉姆斯《第一交响曲》的声音作辅助诠释。在言说过程中,我发现“绊人心”和“却上心头”除了可以作为表达情感体验的修辞,经对修辞本身做深入研究后看到,其所具有的形而上的意蕴也与《第一交响曲》颇为契合。这让我想到于润洋先生曾在一篇文章中提出:“从中国的‘意境’这一独特视角,将西方音乐放在其历史发展进程中进行审视,可以看到西方音乐中也具有同样性质的范畴。”[18]古诗词作为中国最具代表性的语言艺术,是用最凝练的文字创造意境,它往往包含复杂的情绪与人生感悟。如果经过精准的提炼与合理的诠释,这不仅可以成为一种言说感性聆听的语言方式,也可以成为观照作曲家音乐美学观念的指代修辞。

“绊人心”关乎悲的色调:它是冷中带暖的色调,是于灰暗中透出的微光,更是“绊所绊,不忍断”的执念。“却上心头”关乎悲的性质:苦难可以被救赎,即便历经艰辛,但消解后的痛苦并没有消逝,而是以一种不悲不喜的无性状态悲怆而存在。这既是对《第一交响曲》的叙辞,也是透过作品触及勃拉姆斯音乐的哲理性思考。

这,或许就是樱桃“不甜”的原因了。