从《漂泊的荷兰人》看瓦格纳歌剧中的“女性救赎”主题①

2019-04-03浙江师范大学音乐学院浙江金华321004

李 晶(浙江师范大学 音乐学院,浙江 金华 321004)

一、何谓“女性救赎”

(一)女性与“救赎”之道的关联

“救赎”(Redemption,<宗>toredeem,redemption,salvation)源自希伯来语,原意指把一种相对狭窄或限制的状态转变为一种宽广或宽敞的状态,在此基础上扩展为用来表达自由、解放、保护及安全等含义。[1]“救赎”是基督教的重要教义之一。

在西方宗教文化语境中,女性与“救赎”之间有着明显的关联。早期基督教思想家、哲学家对这个问题基本上有着一致的看法,认为人类的堕落是出自女人——夏娃招致而来,人类的救赎也通过女人——圣母玛利亚带给人间。伊里奈乌(Irenaeus,公元140—202)曾言:“正如通过一个叛逆的贞女(指夏娃)使人类走向了堕落与死亡,因此人类也要由一个遵循上帝教诲的贞女(指马利亚),通过生命的复活来获得生命。”[2]同样,在奥古斯丁(Aurelius Augustinus,公元354—430)看来,“正如死亡降临我们是通过女人,诞生我们的生命也是通过女人。”[3]由此可见,基督教文化中的女性观有两种:一是女性的“原罪观”,其来源有两个,一个是《旧约》“创世纪”中偷吃智慧树上的果实,使人类堕落的夏娃,另一个是《新约》“福音书”中被耶稣宽恕并获得拯救的抹大拉的马利亚;二是女性的“救赎观”,这种观念与圣母玛利亚的形象紧密相连,正是通过她,才有了基督的降临,人与上帝之间才有了联系的中介。

“救赎”是如此重要的一个宗教术语,以至于我们谈论这个词时,会被认为是在阐述某个宗教主题。但同时,“救赎”一词又超越宗教语境,成为根深蒂固的文化传统,渗透到西方人的思想、行为以及艺术创作之中。[4]在艺术创作领域,不论诗歌、文学,还是绘画或音乐,许多女性形象是基督教观念中永恒女性——玛利亚的化身,代表着基督教的“救赎”理念,体现了艺术家的精神诉求。女性与“救赎”逐渐成为西方艺术作品表现的主题之一,当不同时期的艺术家在表现主题时,又无一不受到时代的思想潮流和美学观念的影响,呈现出各不相同的风貌。

本文所探讨的“女性救赎”主题针对的是19世纪歌剧创作的一个普遍存在的现象,歌剧内容展现了主人公从原罪到忏悔直至获得宽恕的过程,大多是以女主人公的自我牺牲最终实现“救赎”为结局,体现出人物“经由忏悔——醒悟——获得宽恕——实现救赎”的戏剧发展模式,带有浓厚的理想性观念。[5]

二、“女性救赎”——瓦格纳歌剧创作中的重要主题

从《漂泊的荷兰人》直至最后的作品《帕西法尔》,“女性救赎”是贯穿瓦格纳一生的重要命题。尼采在《瓦格纳事件——一个音乐家的难题》中这样评论道:“我也没有低估瓦格纳的音乐。它自有它的魅力。拯救是一个太古老、太神圣的问题。瓦格纳对任何问题都不及他思索拯救来得深入:他的歌剧是拯救的歌剧。”[6]

《漂泊的荷兰人》(Der fl iegende Holländer,1841)中森塔纵深跳入大海解除诅咒,实现了对荷兰人的救赎;《唐豪瑟》(Tannhäuser,1843)中伊丽莎白牺牲自己以换取唐豪瑟灵魂的救赎;《罗恩格林》(Lohengrin,1845)中圣杯骑士罗恩格林搭救艾尔莎,寻求真爱以拯救孤独的灵魂;《众神的黄昏》(Götterdämmerung,1852)中齐格弗里德身亡后,布伦希尔德纵身火海,以死来解除魔咒,实现救赎;《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde,1859)中特里斯坦与伊索尔德通过死亡得到救赎;最后一部歌剧《帕西法尔》(Parsifal,1877)中帕西法尔通过对阿姆福塔斯、昆德莉的救赎,实现对圣杯王国的救赎。瓦格纳不同时期创作的歌剧作品在不同的层次上描述“女性救赎”主题,体现着明显的内在关联。其中的关联都起始于一个原点,即开启瓦格纳“救赎之旅”的第一部作品——《漂泊的荷兰人》。这一部歌剧第一次明确体现了瓦格纳歌剧作品中一个无处不在的主题——通过爱情和牺牲而实现的救赎。

《漂泊的荷兰人》的剧本素材来源于民间的魔幻传说,这一传说直到19世纪初才出现英文和德文的文字形式,广为流传的是托马斯·摩瑞(Thomas Moore)诗作中关于幽灵船的魔幻传说以及沃勒尔·斯考特爵士(Sir Waller Scott)海盗诗歌中关于“漂泊的荷兰人”的故事。但是,对瓦格纳剧本创作影响最大的还是海恩利希·海涅(H.Heineken)1834年德文写作的《赫伦·冯·施纳伯勒沃普斯基回忆录》(Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski)中的一个故事。[7]-[8]84而这部作品在音乐创作上的灵感则来自于瓦格纳亲身的海上冒险经历。1837年,瓦格纳为负债累累、债台高筑的窘境所困扰,雪上加霜的是,他丢掉了里加剧院指挥的职位,债主的逼迫使得瓦格纳和妻子明娜不得不踏上逃亡之旅。在逃亡的途中,瓦格纳经历了一系列的冒险和波折。尤其是1839年夏天,夫妻俩乘船前往伦敦途中,遭遇了强烈的海上风暴。那艘名为“忒提斯号”小帆船,在斯卡格拉克海峡①斯卡格拉克海峡(Skagerrak)是北海的一个海域,位于日德兰半岛和挪威南端、瑞典西南端之间,是波罗的海沿岸国家通往北海以及大西洋、北冰洋的重要通道。遭遇暴风雨,船上的七人一度面临死亡的威胁。瓦格纳在传记中回忆到:“穿越挪威岛礁的海上航行,给我的想象力留下了一种神奇的印象;在我的头脑中,漂泊的荷兰人的传说(正如我从海员的口中得到的对该传说的证实一样)赢得了一种特定的、独特的色彩,只有我亲身经历的海上冒险,才能够赋予这个传说以这种色彩。”[8]84

三、以“救赎”主题为中心的创作手法

《漂泊的荷兰人》确立了瓦格纳以后的作品中将要奉行的发展路线,是凸显其个人风格的里程碑式的作品。此剧在内容上第一次明确了“女性救赎”的主题,并作为努力深化的焦点,救赎(Redemption)的意蕴在戏剧展开的过程中得到升华,这也为其后的创作奠定了主要基调。作品虽然使用编号分曲的形式,但其主导动机的最初运用、戏剧的整体构思②瓦格纳最初将《漂泊的荷兰人》设计为独幕的歌剧,后因种种原因改编为三幕,两种版本共存于世。1901年该剧在拜罗伊特首演时,柯西玛坚持使用独幕版本。独幕的构思说明瓦格纳已经朝着“整体艺术品”理念向前迈出了坚实的一步。、半音化和声的探索、音乐与戏剧情节的融合等方面,形成了瓦格纳的创作向乐剧过渡和发展的重要标志。

(一)戏剧布局

1840 年,瓦格纳在构思剧本时企图将《漂泊的荷兰人》改编为一部独幕歌剧,将荷兰人的受难与森塔的拯救置于戏剧表现的中心。他曾坦言:“我草拟了《漂泊的荷兰人》的创作计划,并且始终把它在巴黎上演的可能性考虑在内。我把素材集中于唯一的一幕中;这样做首先是由题材本身决定的,因为按照这个方式进行下去,就可以免除我所深恶痛绝的任何歌剧中的画蛇添足之笔,并能紧凑地全力去刻画两个主角之间的单纯的戏剧进程。”[9]最终,瓦格纳放弃了独幕的形式,选择了当时观众能够接受的保守的三幕剧形式,但通过戏剧布局和设计能够看到独幕剧的影子,紧紧围绕森塔的救赎主题,形成一个整体架构。每幕戏的展开都是以荷兰人和森塔为中心,又都以“救赎”主题作为终结:

第一幕 结束于荷兰人与达兰德相遇——救赎的希望

第二幕 结束于荷兰人与森塔的誓约——救赎的确立

第三幕 结束于森塔忠贞爱情的献身——救赎的实现

四位主要人物中,埃里克这个猎人角色是瓦格纳创造的,海涅的故事没有出现这个人物。当瓦格纳完成第一次手稿和管弦乐配器时,就将森塔的未婚夫和荷兰人的情感竞争对手被确定为猎人埃里克。在十九世纪中期,狩猎主题在音乐创作中被广泛运用,瓦格纳有充分的理由在剧中设计一个猎人角色。 首先,英勇的猎手在当时被普遍认为对女性有吸引力,埃里克的猎人身份是森塔追求者的最佳选择,如果猎人与荷兰人争夺森塔的情感,那么意味着荷兰人必须克服的巨大障碍。因此,森塔拒绝埃里克而倾慕荷兰人的做法,违背了既定的惯例,容易给观众留下深刻的印象。其次,瓦格纳可以借鉴前人创作中猎人面对超自然或邪恶的人物取得胜利的传统剧情。例如,海因里希·马施纳(Heinrich Marschner,1795—1861)创作的三幕歌剧《汉斯·海林》(Hans Heiling,1833)中猎人康拉德(Konrad)从地灵的王子海陵(Heiling)手中拯救了安娜(Anna)。韦伯的歌剧《欧利安特》(Euryanthe,1823)中,猎人们在黎明发现了被遗弃在荒野的欧利安特,并拯救了她。舒曼的歌剧《格诺费娃》(Genoveva,1850)最后一幕中,猎人们从恶棍戈洛手中救下了格诺费娃,并与她的丈夫齐格弗里德团聚。由此,瓦格纳设定埃里克为猎人,暗示了德国歌剧创作传统,而埃里克无法从荷兰人身边挽回森塔,使最终的结局变得不可思议,在当时看来是对传统的颠覆。最后,埃里克的猎人身份确立了他与荷兰人之间的内在关联。值得注意的是,除了埃里克在第二幕向森塔陈述他的梦境时所听到的低沉的号角声外,歌剧中没有更多与埃里克相关的狩猎音乐。而瓦格纳通过将荷兰人与狩猎音乐联系起来,暗示着德国荒野猎人的传说,赋予了埃里克和荷兰人相对立的身份:一个是地上的猎人,另一个是属灵的猎人。[10]30

像所有英勇的猎人一样,埃里克代表着世间的快乐,尘世的生活以及生命的活力。相比之下,荷兰人则是一个精神上的猎人,漫无目的在海洋上漂泊,渴望从诅咒中解脱出来。只有通过忠诚的爱才能得到救赎。荷兰人和埃里克一起形成了一个对立的模式:世俗的猎人关心现世的生活,超自然的猎人关心死亡和救赎。森塔在选择荷兰人时,并不是在两个人之间做选择,而是在世俗和精神之间作出选择。通过放弃以埃里克为代表的世俗化,她就能够从超脱的精神上拥抱荷兰人,忠诚于他,继而拯救他。森塔在这里的选择是至关重要的,瓦格纳认为必须传达的是选择的严肃性。因为在这一点上,荷兰人的传说与流浪的犹太人和荒野猎人的传说不同。正如瓦格纳在《与朋友的对话》(Eine Mittheilungan meine Freunde)中解释的那样,这位荷兰人像阿哈维勒斯一样,渴望通过死亡结束他的悲伤。但是,这个从徘徊的犹太人那里得到的救赎,被荷兰人以一种会为了爱而牺牲自己的女人的形式来得到。对死亡的渴望驱使他去寻找这样一个女人。

(二)动机写作

为了达到人物的象征性表现,集中强调抽象的理念,瓦格纳在《漂泊的荷兰人》中体现出对角色、物体和观念动机的指涉以及相互关联,尤其体现在动机对剧情的暗示,这一点为日后歌剧创作奠定了基础。1851年,瓦格纳在流亡瑞士期间写下的一篇文章《与朋友的对话》,其中回忆创作《漂泊的荷兰人》的过程中谈到:“在真正进入《荷兰人》创作前,我为第二幕森塔的叙事曲打了一个草稿,诗词与旋律都完成了。我无意识地为整部歌剧的音乐埋下一个主题萌芽(thematic germ):它是整部戏剧蓝图的预备(picture in petto)……在音乐写作时,这个主题自然地蔓延至整部戏剧,就像一条连绵不断的纱巾:没有太多的处理,我只是将许多主题萌芽放进叙事曲中,再将它们发展成合理的形态。”[11]《漂泊的荷兰人》虽尚无完全以主导动机以及依据于主导动机的音乐发展的结构原则,但作品已经出现运用某一主题或动机来表现特定的内容和情景的方法。《漂泊的荷兰人》是瓦格纳动机写作能力的初期展示,大致可以分为两类,一类代表人(荷兰人、森塔、挪威水手、荷兰水手、纺织女),一类代表物(大海、暴风雨),其动机的完整形态、片段以及变化在此都有所体现,使得音乐紧密地联系着戏剧的内容,充分发挥了动机所具备的预示、呈现、回忆等功能。[12]在这些动机中,荷兰人和森塔的动机尤为特殊。这两个动机在歌剧中频繁出现,贯穿全剧,尤其是森塔叙事曲与其他动机有着紧密的关联,是全剧大部分动机的源泉和基础。

尼采在《瓦格纳在拜伦伊特》一文中,认为瓦格纳作为戏剧家时,他的存在简化成为“两种本能或领域”,一种本能是“主导激情”,是奔腾冲撞、四处寻求出路、渴求强力的激烈意志,是瓦格纳本质中“阴暗的、狂暴不羁的部分”;另一种本能是“完全纯洁、自由的力量”,是瓦格纳本质中“创造的、清白的、光辉的部分”。[13]可以说,这两种本能在荷兰人和森塔身上得到充分的体现。在《漂泊的荷兰人》这部歌剧中,瓦格纳把两种天然的本能及两者关系高度“精神化”,以象征的手法探索命运、爱情、生死等重要命题,并为之涂上了一层“宗教气味的香脂”。

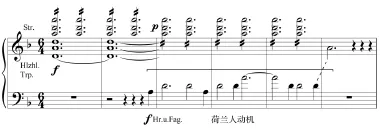

以歌剧序曲为例,首先,从调性选择来看,荷兰人动机(见谱例1)在d小调上呈现,与森塔动机(见谱例2)采用的F大调形成鲜明的对比,大小调的选择既暗示着两位主人公内在气质的不同,代表着不同的本能,同时也体现两者之间的关联。其次,从音乐形态来看,荷兰人的动机由四度或者五度音程构成,上行跳进和切分节奏使得动机具有明显的不稳定感,加之配以表现大海和暴风雨的管弦乐背景,生动地展现了荷兰人在大海中与风浪搏斗的场景,体现出强烈的生命意志力,代表着“主导激情”的本能。与男主人公的激烈相比,森塔动机则具有女性温婉的气质,由主三和弦的分解与经过音、辅助音构成了先抑后扬的旋律线条,表达出女主人公纯洁、善良的本性。英国管和双簧管吹奏的森塔动机犹如一束阳光照射进来,所具有的宽慰力量给荷兰人指明道路,是“救赎”的象征,使其通向“善和仁爱”。[14]森塔动机在序曲中出现了十次,与荷兰人“诅咒”动机的次数基本相等,暗示着两位人物同等重要的戏份,两种力量的冲突构成了歌剧情节的内在核心。

谱例1.荷兰人动机

谱例2.森塔动机

(三)二元对立的人物关系

瓦格纳的《漂泊的荷兰人》通常被描述为德国浪漫主义歌剧的类型,这个流派最重要的戏剧成分,实际上是普通凡人与超自然力量的对抗,体现了二元对立的因素。歌剧中四位主要人物呈现出二元对立的因素,荷兰人和森塔都代表着来世,对救赎的向往使他们超越了现世,更面向未来。而剧中森塔的父亲达兰德船长和猎人埃里克则代表着现世,对金钱的看重和对爱情的迷茫与痛苦使他们的精神束缚于现世的欲望之中,与男女主人公形成截然的对比。同时,二元对立还延伸到群体关系之中,幽灵船水手的阴郁气质与挪威水手的明朗气质形成鲜明对比(见图1)。

与之呼应的是,瓦格纳为两种对立的力量设计了不同的音乐风格和表现方式。从个体上看,为达兰德和埃里克创作的是传统歌剧中咏叹调的旋律和偏向民间音乐的风格,例如埃里克第三幕的Cavatina;而为森塔和荷兰人设计的是表达内心激情的叙事曲和动荡的独白。在这点上,瓦格纳有意识地避免达兰德和埃里克音乐的丰富性和复杂性,与荷兰人和森塔形成区别。[15]16从群体上看,民间歌曲与剧中主要人物的咏叹调和宣叙调交相呼应,形成风格的变化与对比。例如第二幕第一场的姑娘们一边纺纱一边唱的“纺织歌”,运用了典型的民歌素材,诙谐的旋律刻画出少女们活泼俏皮的性格,与森塔忧郁的、沉思的叙事曲形成鲜明的对比。第三幕的开场达兰德船员的合唱与荷兰人“幽灵船”水手之间的对比,前者在甲板上庆祝,而后者则笼罩在不平凡的黑暗中,保持着“死一般的沉默”。达兰德船上的挪威水手欢快的合唱从C大调开始,“幽灵船”水手则采用了令人震惊的b小调,突出和呼应了荷兰人的动机以及和声风格,被诅咒的超自然世界与挪威水手的自然世界之间产生了听觉和视觉上双重的对比。

图1. 群体关系中的二元对立

同时,瓦格纳在剧情发展中用穿插的手法来表现超自然的力量对自然世界的侵入,例如第一幕代表自然世界音乐的舵手之歌、第二幕的纺织合唱以及第三幕的挪威水手之歌都被代表超自然世界的荷兰人的独白、森塔的叙事曲以及“幽灵船”水手的合唱所打断。[16]、[10]19

从整体来看,荷兰人的独白、森塔的叙事曲以及第二幕和第三幕中两人的重唱在剧中所占长度近乎全剧的三分之二,是戏剧的焦点所在。歌剧的中心是森塔的叙事曲,其主题不仅是序曲的主题,也反复出现在歌剧的其他地方,起到统一全剧的作用。由此可见,荷兰人与森塔形象塑造与寓意是理解这部作品的重要入口。从音乐本体层面来看,瓦格纳通过独特的音乐构思来塑造人物形象,揭示其心理过程,凸显人物的个性,进而推动戏剧情节的发展;从形而上层面来看,荷兰人和森塔形象具有原型的特征,背后隐含着宗教文化的寓意,折射出作曲家的精神追求和内涵,对其后的歌剧创作产生了深远的影响。下面将围绕男女主人公进行分析和解读。

四、男女主人公的形象塑造

(一)荷兰人——背负“原罪”,祈盼“救赎”的流浪者[17]① 参见高士杰《基督教精神与西方艺术音乐传统》中的观点。高士杰. 基督教精神与西方艺术音乐传统[J].中国音乐学,1998(3).关于基督教精神是如何看待人这个问题上,高士杰指出“原罪”和“救赎”观念对西方音乐产生了深远的影响。

海涅将荷兰人认定为“海洋中流浪的犹太人”②“流浪的犹太人”名为“Ahasverus”, 1602年出版的犹太人阿哈苏鲁斯的故事(Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahasverus)成为传说的基础。这本小册子在德国出版的就有二十个不同的版本,使“流浪的犹太人”成为家喻户晓的人物。有时候,正如瓦格纳的著作一样,这个名字被拼写成“Ahasuerus”。来暗示古老的传说,而瓦格纳进一步扩大了这种关系,不仅将荷兰人与大海联系在一起,也与荒野猎人的传说联系起来,例如在歌剧中加入了猎人埃里克的角色,荷兰人的动机与狩猎音乐的内在关联等。尽管荷兰人在作品中是作为个体存在的,但通过更宽泛的叙述传统来看,荷兰人身上混合了流浪的犹太人和荒野猎人的形象。[18]流浪者的原型源自《圣经》,在《圣经》里,人类的始祖亚当和夏娃被逐出伊甸园,流放到不能永生的世俗世界。该隐犯下了弑弟之罪,而被上帝惩罚“流离飘荡在地上”,不得再见上帝的面。在德语中“Fliegender”是用来表示一种持续飞行的状态,意味着受诅咒的荷兰人背负着“原罪”永远漂流在海上,在生死之间来回碰壁却始终无法靠岸的悲惨宿命。于是,荷兰人在流浪和孤独中期盼得到“救赎”,得到真正的解脱。

序曲是歌剧剧情的初现,勾画出遭受诅咒、奋力抗争的荷兰人形象,也勾画出森塔的怜悯与同情,毁灭了的希望以及最终实现的拯救。低音区半音阶快速上下起伏的动机伴随着属七和弦与减七和弦的频频出现,为观众描绘了一幅海上暴风雨和波浪起伏的景象,音乐主题在全剧中贯穿,一直出现。这一点充分体现了瓦格纳在音乐上追求最强烈的效果——力图使音乐成为“对感官冲击的聚集物”中最有力的成分。[19]大海作为整部歌剧的背景,在作品中有着特殊的象征意义,具有神秘的力量,暗示着危险和不可预测的命运。

荷兰人动机在第3小节出现,由d小调的主音和属音构成,采用向上四、五度跳进旋律和切分的节奏形态,使得动机具有号子的特点。由于缺少三音,加之上方声部省略三音主和弦的震奏,给人不确定感,象征着荷兰人漂泊流浪的命运。动机选用了浑厚低沉的圆号和大管音色,有着瓦格纳笔下男性英雄的色彩。值得注意的是,这也是典型的狩猎号角和呼声的旋律,从D音开始,传统的法国狩猎号角(trompe de chasse)经常用在音乐作品中以唤起狩猎的行为。另外,采用的复合节拍6/4拍也是狩猎主题中经常用来表现马的疾驰的节拍。第二幕森塔的叙事曲中,并伴以音节(呦吼嘿)“jo-ho-hoe!”,进一步加强了与狩猎的联系。瓦格纳用狩猎主题描述荷兰人的特征,无疑将男主人公与为人熟知的荒野猎人的传说联系在一起。序曲中大量使用了不协和的减七和弦,包括调性内的减七和弦、脱离调性的减七和弦模进以及减七和弦的等音转调手法,使调性始终处于游移模糊的状态,凸显了荷兰人深陷诅咒的漩涡而无法自拔的形象。作为主部主题,荷兰人动机贯穿序曲,出现十一次之多。更重要的是,荷兰人动机贯穿整部歌剧,每一次出现都是对荷兰人宿命的慨叹和归宿的追问,动机已超出了单纯音乐符号的再现,具有明确的指向性和象征意义。

瓦格纳在塑造荷兰人时,除了着眼于人物身份的神秘,更多的是突出人物内心的焦灼痛苦、祈盼得到救赎的状态。在第一幕第二场荷兰人的独白“期限到来”(Die Frist ist um)中体现得淋漓尽致。这首长达十多分钟的音乐唱段中塑造了一个堕入罪恶深渊、祈盼救赎的男性英雄形象。唱段大致包括介绍性的宣叙调、第一个快速段落“多少次在海洋的深渊”(Wie oft in Meeres tiefsten Schlund),与之相对比的是类似祈祷的抒情段落“我问你”(Dich frage ich)、一个短暂的过渡性宣叙调“原谅的希望”(Vergeb’ne Hoffnung)、最后一个快速段落“只有一个伴随着我的希望”(Nur eine Hoffnung soll mir bleiben)和尾声几个部分组成。

从内容上看,荷兰人的独白形成了“回忆——诅咒——期待”[20]①这里借用了约瑟夫·科尔曼在《作为戏剧的歌剧》一书中解读瓦格纳的乐剧《特里斯坦与伊索尔德》的观点。参见《作为戏剧的歌剧》第八章“作为交响诗的歌剧”。(美)约瑟夫·科尔曼.作为戏剧的歌剧[M].杨燕迪,译.上海:上海音乐学院出版社,2008:185.的结构布局。第一部分“回忆”(第1—31小节):伴随着阴森低沉的命运动机,荷兰人以痛苦的语调回忆自己在大海上漂泊,如何忍受骇人听闻的遭遇,如何被生活所唾弃,又怎样被死亡拒绝。这个动机包含着半音与增四度,以单旋律八度齐奏的方式出现(见谱例3)。

谱例3. 第一幕第二场荷兰人宣叙调,第1—8小节“命运动机”

第二部分“诅咒”(第32—127小节):主题旋律来自于序曲,不断出现的减七和弦与暴风雨和海浪动机交织在一起,营造出紧张、压抑、不安的气氛,更加渲染了荷兰人的痛苦。荷兰人遭到魔鬼的诅咒,将永远无休止地在海上到处航行,用以惩罚他大胆鲁莽的行为。所以在音乐表现上,暴风雨和海浪动机总是伴随着荷兰人出现,与诅咒紧紧联系在一起。当荷兰人唱:“无处寻找坟墓!无处寻找死亡!”时,音乐达到高潮。而唱到紧接其后的“这是诅咒中最恐怖的刑罚”一句时,音乐又跌入低谷(见谱例4)。

谱例4. 第二部分“诅咒”(第32—127小节)

第三部分“期待”(第128—287小节):与前后各部分都不同,乐队一开始没有使用动机和主题,而是提供了和声背景,突出歌唱的旋律。荷兰人唱道:“我询问你神圣的天使,谁会为我带来最终的救赎?”(见谱例5)旋律采用了复附点节奏,曲折的攀升与下行中充满了感伤、迷茫之情。

谱例5. 第三部分“期待”(第128—287小节)

荷兰人渴望死亡,但是他可以通过出于爱而为他献身的一个女人得到救赎,这就驱使他去寻觅这样一个女人。当荷兰人唱到:“徒劳的希望!可怕无益的妄想”时,命运动机强有力的出现,音乐变得激昂不安,再次把挣扎与痛苦推向高潮。这部分最终结束于C大调主和弦,象征着荷兰人寻找救赎希望的执着信念。瓦格纳对荷兰人唱段写作可谓“浓墨重彩”,唱词中反复出现的“Tod”(死亡)、“Das Jüngste Gericht”(末日审判)、“Engel”(天使)、“Erlösung”(救赎)、“Erden”(世上)等字眼带有明显的基督教“原罪”与“救赎”观念,指向性很强。

荷兰人的独白令人回想起贝多芬《费岱里奥》中弗洛列斯坦在黑暗地牢中发出的慨叹、韦伯《魔弹射手》中马克斯质疑信仰被黑暗力量控制的形象,三位男性英雄或身陷囹圄,或被黑暗操作,或受困于诅咒无法自拔,灵魂堕入无尽的深渊。这是全剧最为阴暗的部分,作曲家用阴郁的调性、暗淡的色彩来渲染场景,在为男主人公谱写的唱段中都表示出对救赎的祈盼,暗示着其后的剧情发展,为女主人公的行为埋下伏笔。

与独白唱段不同的是,荷兰人在第二幕第六场与森塔的二重唱则展现了内心的柔软。他和森塔久久地凝视后,唱出优美抒情的旋律,完全不同于之前焦灼痛苦的音调。瓦格纳在此要突出的是,唯有真挚的爱情能抚慰人内心中最深的伤痛。当荷兰人激动地唱道:“如果你发誓对我忠诚,警告你,这需为我做出牺牲。你年轻的灵魂会在恐怖中躲避你所诅咒的毁灭。”这时音乐又响起了之前荷兰人独白第二部分的旋律。但这种焦虑不安很快被森塔的忠实的誓言所抚慰,特别是森塔坚决的意志,积极地回应荷兰人的消极态度。两人唱起了对希望和救赎力量的赞歌,演唱共同的音乐表现出非常统一的目的,即对“救赎”的渴望,明朗的大调和高昂的旋律将第二幕推向高潮。

荷兰人与早期浪漫歌剧中超自然力量的男性有很大不同,比如韦伯的《魔弹射手》中的卡斯帕尔或者马斯纳《吸血鬼》中的鲁斯文爵士,他们似乎能够进入人类社会,并随意掠夺受害者。荷兰人不是邪恶的力量,他受到诅咒的困扰,被监禁在一个超自然力量中,其标志是他的“幽灵船”,甚至在陆地上都跟随着他。因此,荷兰人的咏叹调不是表现邪恶力量的主动侵扰,而是转变为被诅咒的力量所带来的被动顺从。荷兰人是背负着“原罪”祈盼得到救赎的英雄,这就意味着“英雄的救赎……需要的是女主角,而不是受害者”。[15]12这个女主角就是森塔。

(二)森塔——以自我牺牲实现“救赎”的“未来的女人”

森塔是“女性救赎”的形象在瓦格纳歌剧的第一次出现。她是船长达兰德的女儿,乳娘曾多次向她讲述过一个漂泊的荷兰人的故事,这在森塔心中留下了深刻的印象。她陷入荷兰人的传说而无法自拔,当与姑娘们一同纺线时,森塔却出神地凝视着墙上荷兰人的画像。他那苍白的面孔,深色的胡须,身着黑色的斗篷,引起森塔无限的遐想与同情。她想象自己是被选中的女子,并许诺为荷兰人献身,至死不渝。森塔大胆而令常人难以理解想法和行为为其蒙上了一层神秘的色彩。瓦格纳在《与朋友的对话》(Eine Mittheilungan meine Freunde,1851年)一文中这样评价森塔:“这位荷兰人可以通过出于爱而为他献身的一个女人,得到这种拯救……然而这个女人不再是奥德修斯那位在家乡操劳的、早就结婚的佩涅罗珀,……而是未来的女人。”[8]89-90因此,对于这个“未来的女人”——森塔,瓦格纳格外关注,森塔叙事曲就是最先创造出来的分曲之一,其中蕴含了歌剧中基本的动机。瓦格纳自己形容为“歌剧整个音乐的主题萌芽”,卡尔·达尔豪斯(Carl Dahlhaus)称其为“整部作品的核心”[19]11。在这首叙事曲中,瓦格纳引入了重要的救赎思想,森塔颠覆了之前“女性救赎”的传统模式,她参与行动,而不是试图阻止它,从而确保她参与救赎,而不是受害者的角色。因此,它在歌剧中具有重要地位。

森塔叙事曲主要包含两个部分,阐明了歌剧最基本的构思,即荷兰人的诅咒与救赎希望之间的相互关联。从戏剧结构来看,全剧共三幕八场,而森塔叙事曲“在一艘红帆黑桅的船上”(Traft ihr das Schiff im Meere an,blutrot die Segel)是安排在第二幕第四场,处于歌剧的中心位置。叙事曲采用反复三次的二段体ABABAB,其中穿插引子、连接和尾声。两段音乐具有强烈的对比,同时在调性安排和人物形象上有着相互的关联。A段主要呈现的是受诅咒的荷兰人动机,g小调,不太快的快板。森塔讲述了荷兰人海上漂泊的阴郁经历以及令人恐惧的海上风暴。

叙事曲的B段“但是对于那个苍白的人来说,终有一天可以得到拯救”(Doch kann dem bleichen Manne Erlösung einstens noch werden)突出的是“救赎希望”,由g小调转bB大调,速度转慢。通过调性关联使A段的“诅咒”与B段的“救赎”形成一个互相关联的整体,也暗示着荷兰人与森塔之间的相互依赖。B段主题包括两部分,前一部分是连续大二度的级进下行,舒缓的旋律进行给人以宽慰。后一部分是以主和弦为骨干不断上行的旋律线,暗示着森塔拯救荷兰人的决心和信心。森塔主题的旋律先抑后扬,表现了救赎的希望。其中“救赎”(Erlösung)和“世上”(Erden)是这首诗的主要韵脚[21]535①“daß der arme Mann Noch Erlösung fände auf Erden”译文为“但这可怜的人还是能找到世上的救赎”,这两个词不仅是这句的韵脚,更是森塔唱段甚至是整部歌剧的中心意义体现,意味着荷兰人最终会得到灵魂的救赎。参见:(美)埃格布雷特.西方音乐[M].刘经树,译.长沙:湖南文艺出版社,2005:535。,与第一幕第二场荷兰人独白中的关键词一致,再一次强调了救赎主题(见谱例6)。

谱例6.森塔叙事曲B段主题,第39—46小节

叙事曲的最后,森塔演唱一个长大的尾声,降B大调,如火般热烈的快板,从旋律线条上看,是叙事曲B段抒情主题的发展,连续使用属到主和声进行,使音乐充满着光明和胜利的音调。从情绪上来看,从舒缓的B段转为火热的快板,恰当地表现出森塔内心发生的转变。事实上,在第三节结束的时候,森塔受到如此强烈的感动,坐到椅子陷入了沉思。这时,纺织女唱到“啊,那个天使曾经预言过的女人究竟在哪里?”(Ach!wo weilt sie,die dir Gottes Engel einst könne zeigen?),森塔突然站起来,激动地唱道:“让我成为那个能拯救你的女孩吧!愿上帝的天使能把我指引给你。通过我,你将得到救赎!”(Ich sei's,die dich durch ihre Treu erlöset!Mög Gottes Engel mich dir zeigen!Durch mich sollest du das Heil erreichen!)B段的变奏转变成了救赎胜利的信念,并用尾声重申了“das Heil erreichen”(得到救赎)的核心字眼。尤其是“Heil”(实现)一词在属音F上拖了很长的时值,最后落在主音上,把这个祈祷(“Betet zum Himmel”)转化为她自己的主观愿望(“Ich sei's”)(见谱例 7)。

谱例7.森塔叙事曲的尾声,第144—167小节

值得注意的是,森塔叙事曲如同一张无形的网,分布在整个作品之中。瓦格纳将叙事曲中包含的动机、主题加以发展,得到主要抒情场面中那些鲜明的主题结构为形式的音乐形象,包括荷兰人和他的船员、纺织女工、挪威船员等。另外,森塔主题也弥漫在每幕的开场合唱中,使得每一幕的开启都给人留下深刻印象。例如,第一幕开场第24-27小节挪威水手的号子“吼吆嘿!嗨咯呦!”(Hojohe!Hallojo!)中运用了森塔主题B段三音级进下行。

第二幕第一场20-23小节纺织女工的合唱“辘辘转,可爱的纺车”(Summ und brumm,du gutes Rädchen)是由B段主题末尾附点二度音衍展而来的,展现了纺织女轻盈活泼的声音和愉快的心情。

第三幕第一场46-50小节挪威水手之歌:“舵手啊,不必再守望”(Steuermann!Laß die Wacht!)则是对B段主题开始处三音级进下行和末尾附点二度音结合运用,表现了水手们在庆祝时刻的欢畅心情。

瓦格纳在情节的安排上环环相扣,森塔的叙事曲后,继而紧接着的是森塔与埃里克的二重唱。这段唱词中表现森塔并不在意对于现世的痛苦,在她看来,猎人埃里克内心的纠结与荷兰人所承受的永世漂泊的痛苦相比,是微不足道的。当埃里克描述了“可怕的噩梦”之后,更是增强了森塔对荷兰人的期待,森塔觉得这一切都是上天的安排,她突然惊醒,狂喜地唱道:“他需要我!我必须见到他!”,乐队在此再次奏响了森塔叙事曲B段主题的变奏。然而,现在森塔的憧憬已经加剧了与死亡的联系,“我必须和他一起死亡!”(Mit ihmmuβ ich zu Grunde gehn!)。埃里克听后惊慌失措地走开了。森塔轻轻地唱出:“苍白的水手啊,希望你会找到她。祈求上苍吧,很快将有位女子对你忠诚。”旋律还未落在主音,森塔一转身看到了荷兰人,惊叫一声后,一下子愣住了。眼前这个荷兰人仿佛是从画像上走出来的,她立刻被迷住了。瓦格纳在此的戏剧处理十分巧妙。两人注视着对方,一刻也不能离开。乐队与歌唱在此停滞,只有定音鼓轻轻地滚奏,似乎安静到可以听见两人的心跳。达尔豪斯以一个富有想象力的悖论来诠释这样的处理:“从一开始,森塔和荷兰人之间就存在着一种无需言语的理解,语言无法获取,至少不能理性对话。作品的中心点在第二个场景中成为二重唱,并没有真正打破两人对峙的沉默,而是让沉默回荡。”[19]13

随后法国号奏出了荷兰人的动机,而木管则奏出了森塔的动机加以回应。荷兰人向森塔诉说解除自己身上的诅咒,只有靠永远忠贞的爱。而森塔也发誓,自己会保持忠诚的爱,两人的意愿在二重唱和谐的声部和旋律中表达得淋漓尽致。因而当得知荷兰人要离开时,森塔挣脱了众人,跑到海边的悬崖,坚定地呼喊道:“在这里,我忠实于你,直到死亡!”(Hier stehich,treu dir bis zum Tod!)她呼喊着荷兰人,纵身跳进了海中,将全剧气氛推向了高潮。这段旋律开头是d小调,结束在D大调主音上,与序曲结束的调性一致,首尾得以呼应。在竖琴的衬托下,森塔动机愈发显得圣洁超脱,荷兰人与森塔相拥的身影升入天堂,灵魂最终得到了救赎。

综上所述,在瓦格纳的歌剧中,救赎成为一个永不衰竭的主题,围绕救赎的过程和实现来推进剧情的发展。《漂泊的荷兰人》开启了瓦格纳歌剧创作的“救赎”之旅,虽然并未直接以“原罪”的典故为题材,但主要人物形象和戏剧发展都与基督教“原罪”与“救赎”观念存在着内在联系。在瓦格纳笔下,荷兰人与森塔已然高度符号化,具有了形而上的意味,是歌剧深层思想寓意的焦点所在,对瓦格纳日后的歌剧主题和人物形象产生了深远的影响。

五、个人经历与精神诉求在歌剧中的投射

(一)显性体现——漂泊流浪的经历

《漂泊的荷兰人》虽然采用的是古老的神话传说,却与瓦格纳的个人经历和精神追求息息相关,蕴含着更为现实和深刻的主题。1839年夏,瓦格纳为了躲避债务,携妻子明娜乘一艘商船在夜晚秘密出航,从里加(Riga)前往到伦敦。这次冒险经历使得瓦格纳开始在头脑中构思作品的音乐主题,即《漂泊的荷兰人》中的水手之歌,这在《我的生平——瓦格纳的回忆录》中有着详细的记录。歌剧中被魔咒笼罩的大海,既象征瓦格纳所遭遇的现实,也象征他当时内心的茫然与恐惧。流浪的生活就像是在茫茫夜海上的漂泊,而荷兰人永无休止的航行形象地暗喻着瓦格纳孤独地在艺术创作道路的不断求索。

瓦格纳笔下的荷兰人,可以看是作曲家本人一生颠沛流离的生活写照:他生于莱比锡,为了谋生和发展不断奔波在欧洲的各个城市,曾在维尔茨堡、马格德堡、珂尼斯堡、里加、巴黎、德累斯顿、劳赫施塔特、苏黎世、慕尼黑和拜罗伊特生活工作。1839年,满怀豪情的瓦格纳辗转来到了当时歌剧艺术的中心巴黎。三年中他四处碰壁,艺术才华得不到施展,经常陷入经济的困境和精神的孤独之中。1841年,瓦格纳急切地踏上了返回家乡的路程。多年后,他回忆说,在这种心态下,他把自己压抑的痛苦和思乡的情绪在第一幕荷兰人向达兰德描述他的流浪经历中倾吐出来。1848欧洲革命的这一年,瓦格纳参与了革命和无政府主义的宣传,而且在1849年德累斯顿发生动乱时,他坚决地站在反叛者方面。为了逃避追捕,他逃往魏玛寻求李斯特的帮助,然后又逃往瑞士以求安全。德国禁止他回国达十一年之久。如若不是巴伐利亚国王路德维希的邀请,瓦格纳很可能还会“漂泊流浪”下去。实际上,瓦格纳常把阿赫斯维神话①阿赫维斯(Ahasver)是希伯来语,基督教传说中的人物,是一个永远流浪的人。与自己联系起来。他在1859年6月21日给玛蒂尔德·维森东克所写的信中,谈到自己的处境时说道:“不允许派给永恒的犹太人马匹,供他漫游时使用。”甚至于瓦格纳把阿赫斯维、漂泊的荷兰人和“漫游者”沃坦看成自己的写照,在1879年1月23日与科西玛的一次谈话中,他把沃坦称为“一种漂泊的荷兰人”[8]87。瓦格纳的传记作者马耶尔则更进一步指出:“瓦格纳的荷兰人形象不仅是神界的体现,它还意味着欧洲浪漫主义运动中洞察世界痛苦的孤独者形象已被扩展到神界。”[22]毫无疑问的是,在瓦格纳的歌剧创作中,荷兰人在精神气质和诉求方面都留下了深深的印记。从《漂泊的荷兰人》开始直至最后一部作品《帕西法尔》,瓦格纳笔下的男主人公都历经生活的磨难,不是在肉体上遭受痛苦折磨,就是精神上的挣扎与放逐。例如,唐豪瑟在维纳斯有罪的爱与伊丽莎白道德之爱之间挣扎,在忏悔之路上经受磨难,最终付出生命的代价得以解脱。

19世纪,流浪是浪漫主义艺术创作的主题之一,阿赫斯维成为这个时代的象征性人物。19世纪上半叶,关于永恒流浪的阿赫斯维的文学作品层出不穷,例如奥地利诗人尼克劳斯·莱瑙写作的两首诗《阿赫斯维,永恒的犹太人》(Ahasver,der ewige Jude,1833)和《永恒的犹太人》(Der ewige Jude,1839)等。正如尼采曾在《瓦格纳事件》中写道:“艺术家,天才”,“他们是 ‘永恒的犹太人’”。对浪漫主义诗人而言,阿赫斯维体现着这个时代一种潜在的厌世(Weltschmerz)情绪,期待着灵魂的救赎。在莱辛·舒克林(Levin Schückling)的1851年短篇小说《死亡之书》(Die drei Freier)中,三位追求者的名字是阿赫斯维,飞翔的荷兰人,以及荒野猎人(Wild Huntsman),他们的求偶对象是一个年轻的女人,试图寻找真正的心灵救赎。[10]20-21除文学创作外,流浪者也是瓦格纳同时代的音乐家们集中表现的一大主题。他们借助流浪者的形象,用音乐表现在现实世界中的彷徨、苦闷、怀才不遇和失落,以及对永恒的精神家园的向往。例如,最为人所熟知的流浪者形象出自拜伦的长篇叙事诗《恰尔德·哈罗尔德游记》(Childe Harold),柏辽兹曾以拜伦的诗作创作了标题交响曲《哈罗尔德在意大利》,实际上是抒写自己内心的叹息和痛苦。流浪者形象一直贯穿在舒伯特的音乐创作之中,其中有艺术歌曲《流浪者之歌》、声乐套曲《美丽的磨坊女》和《冬之旅》以及钢琴曲《C大调流浪者幻想曲》等。

(二)隐性体现——永恒价值的追寻

毫无疑问,如果我们把《漂泊的荷兰人》的无家可归和无家乡状况,仅仅看成对瓦格纳在巴黎经历的艰难岁月的再现,那么,这显然是肤浅的。海上风暴的经历只是影响瓦格纳创作的显性因素,而背负着“原罪”寻求“救赎”乃是瓦格纳内心中的情结,这种隐性因素一直贯穿在他的歌剧创作中。对瓦格纳来说,传统歌剧的最佳作品,充其量也只是美妙的音乐。然而,新的歌剧音乐绝不仅仅是美丽动听的音乐,而是要表现更深刻的内容。因此,瓦格纳把对哲学、宗教和道德等的感受都编织在他的戏剧和音乐之中。

杨慧林在谈到基督教精神与西方文学关系问题上曾指出:“基督教对于西方文学乃至整个西方文化的根本意义,并不在于它通过宗教的信仰和律条所沿袭下来的习俗传统,而在于由它融合、开启,又经过人类的体验、思索和筛选而成的一整套观念;这种观念也并没有囿于基督教教会的高墙,而是凝聚着西方文化各个源流的思想精华,从而使所谓基督教精神成为对近代以来全部西方文化内涵的总体描述。”[23]这一观点对我们思考和认识基瓦格纳的歌剧创作同样具有启发作用。具体到瓦格纳的创作,虽然他本人对于基督教问题表现得十分矛盾复杂[24]①他在《艺术与革命》等著作中对基督教进行批判。在《艺术与革命》中他甚至认为“伪善根本就是全部基督教从过去的各个世纪直到我们今天的最突出的特征,也是它的本来面目。”参见:(德)瓦格纳.艺术与革命[J].//瓦格纳.瓦格纳论音乐[M].廖辅叔,译.上海:上海音乐出版社,2002:11。,但大量歌剧中所塑造的主人公形象和灵魂救赎的主题,可以看出基督教“原罪”与“救赎”观念的渗透和影响,这一点在《漂泊的荷兰人》中体现尤为明显。荷兰人曾发誓无论付出什么代价,都要绕过好望角航行。这种与魔鬼立下誓约的行为,是人傲慢狂妄的象征,僭越了《圣经》和教会确立的知识界限和体验界限。正是由于荷兰人背离了上帝的意志,造就了悲剧的下场,带上了“原罪”的枷锁,不得不终日在大海上漂泊,成为被放逐的流浪者。瓦格纳笔下的荷兰人有着被拯救的需要,而拯救的力量来自于忠贞的爱情。正是从这部作品开始,“人如何通过救赎获得自由?”成为瓦格纳在作品中始终探寻的永恒主题,“它在不同的层次以不同的相互联系贯穿支配他的思想、诗歌和著作”。[21]535

叔本华曾言:“人在根本上看,不过是活脱脱的一团欲望和需要,是各种需要的凝聚体。人带着一身欲望和需要,在这个世界上孑然前行。”[25]以此看去,瓦格纳歌剧中所塑造的男性英雄大多都是游走在世俗与神圣、邪恶与善良之间的流浪者,皆背负着“原罪”孤独前行,如荷兰人、唐豪瑟、罗恩格林、特里斯坦、沃坦、阿姆福塔斯。而瓦格纳与叔本华的区别在于,瓦格纳相信爱可以解脱和拯救带着一身欲望却陷于孤独渊薮中的人。即使表象的世界终告消失,爱仍会继续存在,成为一股转变的力量。这一点也可以看到瓦格纳受到基督教“救赎”观念的影响。瓦格纳在1851年《致我的朋友的信》中谈到罗恩格林时,就曾这样说道:“罗恩格林寻找的是信赖他的女人……他要得到的不是惊叹和顶礼膜拜,他的唯一的要求是爱,是被爱,是由爱产生的理解,这才是能够把他从孤独中拯救出来的东西。”[26]

因此,瓦格纳剧中的男性英雄并不因“原罪”而沮丧,心中始终怀揣着完美女性对他们“救赎”的希望。在《漂泊的荷兰人》中,瓦格纳似乎一开始就专注于这个神秘而痛苦的荷兰人,他需要一个自愿牺牲的、爱恋他的女人来获得“救赎”,而这个女人就是森塔——未来的女人。因此,从第二幕起,瓦格纳转向另一个角度,用音乐来表现一个了解荷兰人传奇的凡人女子——森塔,同情并怜悯他的困境。

森塔是瓦格纳救赎主题关照下的第一位女主人公。瓦格纳在此表现出一个乌托邦式的幻想,他将漂泊的荷兰人从一个古老的过去带到了现在,荷兰人的渴望也在不断地升级,不仅为了实现救赎也为期待“未来的女人”。森塔虽然是个普通的女子,并没有沉溺于世俗的情爱,而是希望通过忠贞的爱情将荷兰人从痛苦的渊薮中摆渡出来,这是一种典型的宗教式情感。在救赎说中,此岸与彼岸相对立,肉体与灵魂相分离,这种灵与肉的二元对立构成了基督教的基本思想。在剧中森塔表现出对荷兰人苦难灵魂的关注,这点在森塔与猎人埃里克的二重唱中得以体现。森塔关注的是一切痛苦的本源,是对背负着沉重的“原罪”之人的同情与关切。森塔的义无反顾与自我牺牲使这个普通的俗世女子具有了神性的光彩。正因为如此,在整部歌剧中,无论是戏剧情节还是音乐设计着墨最多就是森塔。森塔叙事曲被放置于整部歌剧的中心位置,其中的森塔主题弥漫在歌剧的每一个环节,成为整个歌剧发展的种子。瓦格纳力图通过森塔叙事曲和她的救赎行为,让荷兰人的渴望、观众的期待最终在音乐戏剧中得到满足。

森塔也无疑成为作曲家在现实生活中不断寻觅的完美女性的参照。瓦格纳希望爱人对爱情有着忠贞的承诺和虔诚的信念,为爱不惜赴汤蹈火,真正能够给予他心灵和精神上的港湾。在与明娜近30年的婚姻中,两人的性格和趣味越来越背道而驰,瓦格纳没有得到他所期待的幸福,无时无刻在寻觅着能够拯救他的“森塔”。1853年,在苏黎世瓦格纳结识了丝绸商奥托·威森冬克(Otto Wesendonk)和他年轻貌美的妻子玛蒂尔德(Mathilder Wesendonck)。威森冬克夫妇对瓦格纳的才华推崇备至,大力资助他进行创作。在这段时间里,瓦格纳和玛蒂尔德暗生情愫,不仅找到了精神上的沟通和安慰,更是获得了创作《特里斯坦与伊索尔德》的灵感。1855年1月1日,瓦格纳在写给李斯特的信中这样写道:“因为在我的生命中还没有感觉到真爱的幸福,我一定要为我梦想中最美好的事物建造一个纪念物,在这里人们能充分感受到爱情的存在。在我的头脑中,《特里斯坦和伊索尔德》是最简单而又充满激情的概念,伴随着这个飘扬在它后面的黑色的旗帜,我将走完自己的一生,直至死亡。”[27]瓦格纳与玛蒂尔德的爱恋无疾而终,但他在创作《纽伦堡的名歌手》期间又邂逅了另一位玛蒂尔德——玛蒂尔德·迈尔(Mathilder Meyer),两人鸿雁传书,互道爱慕。1863年1月写给马蒂尔德·麦尔的一封信中表示,他需要“一个下定决心要将自己奉献给我的女人”。1863年11月,瓦格纳义无反顾地与自己企盼已久的“森塔”走到了一起,她就是李斯特与玛丽·达古尔特伯爵夫人的女儿科西玛。科西玛(Cosima Wagner)真诚地爱着瓦格纳,始终陪伴在瓦格纳左右,是瓦格纳身边的所有女性中最具奉献精神的人。她协同瓦格纳在拜罗伊特建造了拜罗伊特节日剧院,将史诗巨作《尼伯龙根指环》搬上了舞台。瓦格纳离世后,科西玛作为圣殿与圣杯的守护者,表现出持久的忠诚与驾驭力。在瓦格纳心中,女性是英雄终极的接纳者,这种爱更具包容和伟大性,“妇女的天性是爱:然而这种爱是接受者的,而在接受过程中又是毫无保留地以身相许的。”女性爱人如同一种全心全意的牺牲。她的奉献换来的是英雄苦难的终结。[28]不论是在现实生活中,还是在歌剧创作中,瓦格纳都在不断寻找着“救赎”的力量。

因此,女性角色在瓦格纳的作品占有非常重要的地位,是推动戏剧发展的核心因素。在作品中,瓦格纳把女性忠贞的爱看成是能够改变命运的重要力量。森塔甘愿拯救爱人而做出牺牲举动,是瓦格纳所能设想的最伟大的爱情,这种爱情能够超越生死,超越有限性,引领人类实现精神的救赎。由此而见,瓦格纳笔下的爱情是爱又非爱,更是一种精神的寄托。所以说,森塔的死不是悲剧,她的献身是瓦格纳强烈的救赎意念的升华,也是爱情主题的升华。《漂泊的荷兰人》最后一幕的音乐实质上是爱情至高无上的宣言。在音乐中,浪漫主义的激情升华到了顶点,渴望得到了满足,然后荷兰人和森塔相拥从海面升起,灵魂得到了救赎。《漂泊的荷兰人》为之后的戏剧提供了最为“纯粹”的模型:一个受尽苦难的男人,被惩罚在两界之间游荡、漂泊,最终获得愿意自我牺牲的女性的爱,而获得救赎。因此说,森塔是瓦格纳歌剧中女性救赎形象的原型,埃尔莎、伊丽莎白、伊索尔德、布伦希尔德身上无疑有着“森塔”的身影。在瓦格纳看来,不论是森塔、伊丽莎白、伊索尔德还是布伦希尔德的牺牲都不是真正的悲剧,因为“它意味着最后屈服于和最后满足于至高的欲望;死,个人的瓦解,在这里与感官迷醉而达到的狂喜之情相一致。”[29]

“女性救赎”主题无疑贯穿了瓦格纳所有的歌剧,森塔既是一个歌剧呈现的具体形象,同时也成为一种瓦格纳歌剧中一个标志和符号的象征,这使得森塔超越了具象的表现,一直贯穿在瓦格纳随后的创作当中。以森塔为起点,从《罗恩格林》里的埃尔莎、《唐豪瑟》里的伊丽莎白到《特里斯坦与伊索尔德》中的伊索尔德、《尼伯龙根指环》中的布伦希尔德,几乎都能看到森塔的身影,听到文化巨擎歌德在《浮士德》终结时的呼号:“永恒的女性啊,引领我们飞升”。