建筑文化刍议

2019-04-02朱涛广西城乡规划设计院顾问总工教授级高级工程师一级注册建筑师

文/朱涛(广西城乡规划设计院顾问总工、教授级高级工程师、一级注册建筑师)

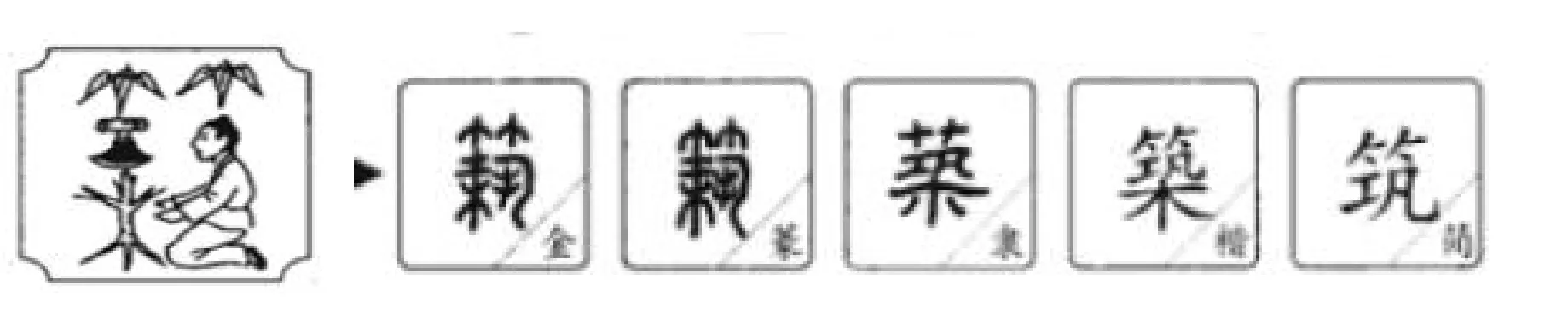

建筑解字

“建筑”名词一般解释为:造房子、修路、架桥等建设行为;“建”字在《说文解字》中解释为:“立朝律也。从聿从廴。聿,律省也。”《说文解字注》:“今謂凡豎立爲建。从聿。律省也。从廴。廷省也。”律省中的“律”字一般解释为:法则、规章、约束、音律。中国古代把声音分为六律(阳律)和六品(阴律),合称“十二律”。古代用竹管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度,从低音管算起,成奇数的六个管称“律”;成偶数的六个管称“吕”,后来“律吕”作为音律的统称,所以才有“王以律省,风而作乐”的先秦乐律思想。“省”字是会意字,即用两个或两个以上的独体字根据意义之间的关系合成一个字,据甲骨文和小篆字形,像眼睛观察草。其本义为:察看、省中(宫禁之中)、省内(宫禁之内)、官署等。

“省”字形发展演变

廷省的“廷”字一般解释为:朝廷、宫廷、廷杖、官署等。

综合前面字义,我国古代“建”字就包含律省和廷省的含义。在律省的组词中有法则、约束、音律、察看的含义,在廷省中也有朝廷、官署、察看的含义。观“筑”字,其为会意兼形声字,“从竹、从木、从工”。古代筑墙先立两行夹板,再中间填土夯实,故称为“筑”。

“筑”字形发展演变

所以,“建筑”的词义在我国文明史中早有所依,从汉字的词义来看建筑已经不是简单的造房子、修路、架桥的工程行为,而是蕴涵丰富的建筑文化。从建筑文化的意义来理解、观察、设计、建造房屋等建筑物,我们才能具备深邃的目光和全面的理解,我们才能设计和建造出独具特色的建筑物,这就是研究建筑文化的初衷。

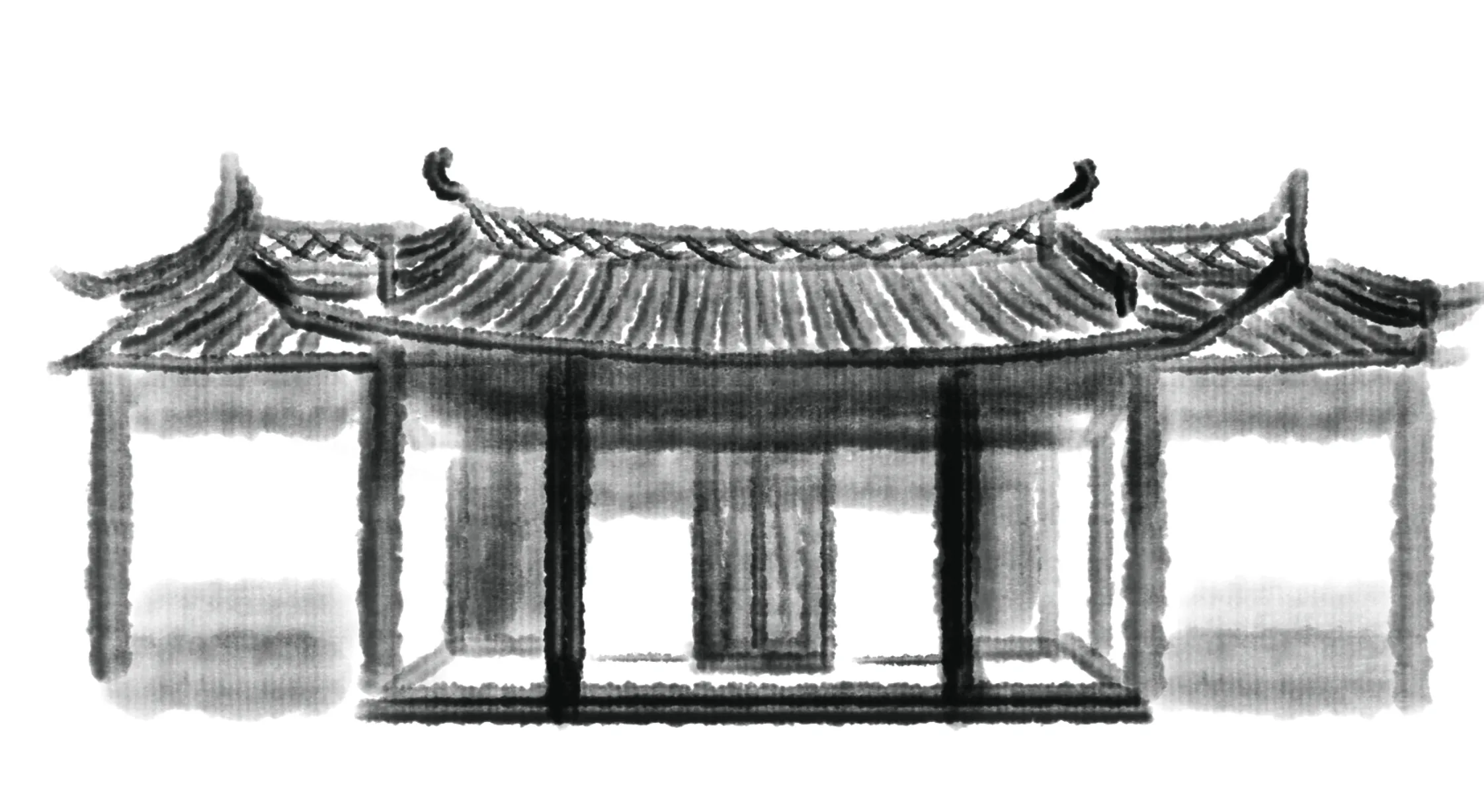

历史轨迹

中华民族祖先在上古时期就开始用木材和泥土建造居所。七千多年前,我国以土和木为主要建筑材料,形成独特的建筑体系。这一体系从个体建筑发展到城镇布局,最后演化成为具有中国特色的建筑风格和形式。以下大致分析我国古建筑的发展脉络和文化轨迹。

旧石器时代,我国原始人居住在岩洞里。

新石器时代,黄河中游的氏族部落开始穴居,并且逐步利用黄土层为墙壁,用木构架、草泥搭造半穴居所。在长江流域以南,因为潮湿多雨,常有水患兽害,所以那里的先民开始构木为巢,后来发展为干栏式建筑。

夏、商、周时期,许多地方都营造了都邑,夯土技术已广泛使用于筑墙造台,如河南偃师二里头商都城遗址,就有长、宽均为百米的夯土台,台上建有八开间的殿堂,周围有回廊。另外,木构架技术较先前的原始社会也有了很大的提高,出现了斧、刀、锯、凿、钻、铲等加工木构件的工具。西周时兴建的丰京、镐京和洛阳的王城、成周,以及春秋战国时期各诸侯国营造的都城,都开始以宫殿为中心布置城池。当房屋建在夯土台上,木构架就成为其主要的结构方式,陶瓦也开始使用在坡屋顶上,而且木构架上的装饰和彩绘也多了起来,这标志着中国古代建筑已经具备了雏形。

公元前221年,秦始皇统一六国建立了中央集权帝国,并北筑长城,在陕西咸阳修筑都城、宫殿、陵墓等。今天的我们,从秦始皇兵马俑列队埋坑,可以想见当时的工程是多么宏伟浩大。

汉代继承了秦朝建筑传统。汉武帝刘彻先后五次大规模修筑长城,开拓了通往西亚的丝绸之路,还兴建了长安城内的桂宫、光明宫和西南郊的建章宫、上林苑,促进了我国古建筑的发展。东汉光武帝刘秀在东周都城故址营建了洛阳城及其宫殿。木构架作为当时的建筑结构主体趋于成熟,重要的建筑物已经普遍使用斗拱,屋顶形式呈现多样化,庑殿、歇山、悬山、攒尖、囤顶均已出现,有的还被广泛采用。

砖、瓦建筑材料的使用,促进了建筑业的蓬勃发展。两晋、南北朝时期,我国历史上出现了又一次的民族大融合。也在这一时期,我国传统建筑形式开始受佛教影响,出现了大同云冈石窟、敦煌莫高窟、天水麦积山石窟、洛阳龙门石窟、太原天龙山石窟、南响堂山和北响堂山石窟等佛像石窟。这一时期,我国建筑融进了许多来自印度(天竺)、西亚的建筑形制和风格。

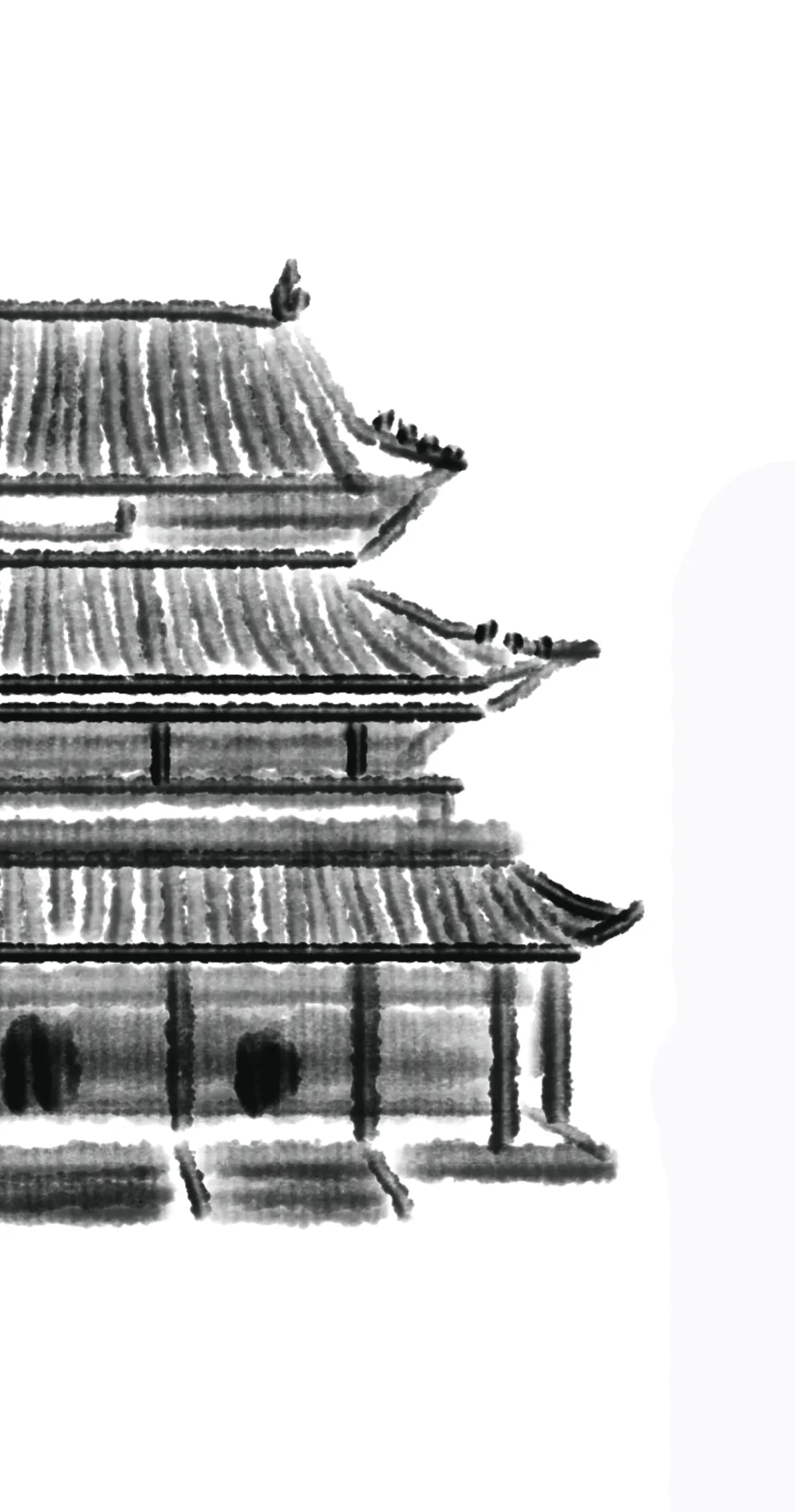

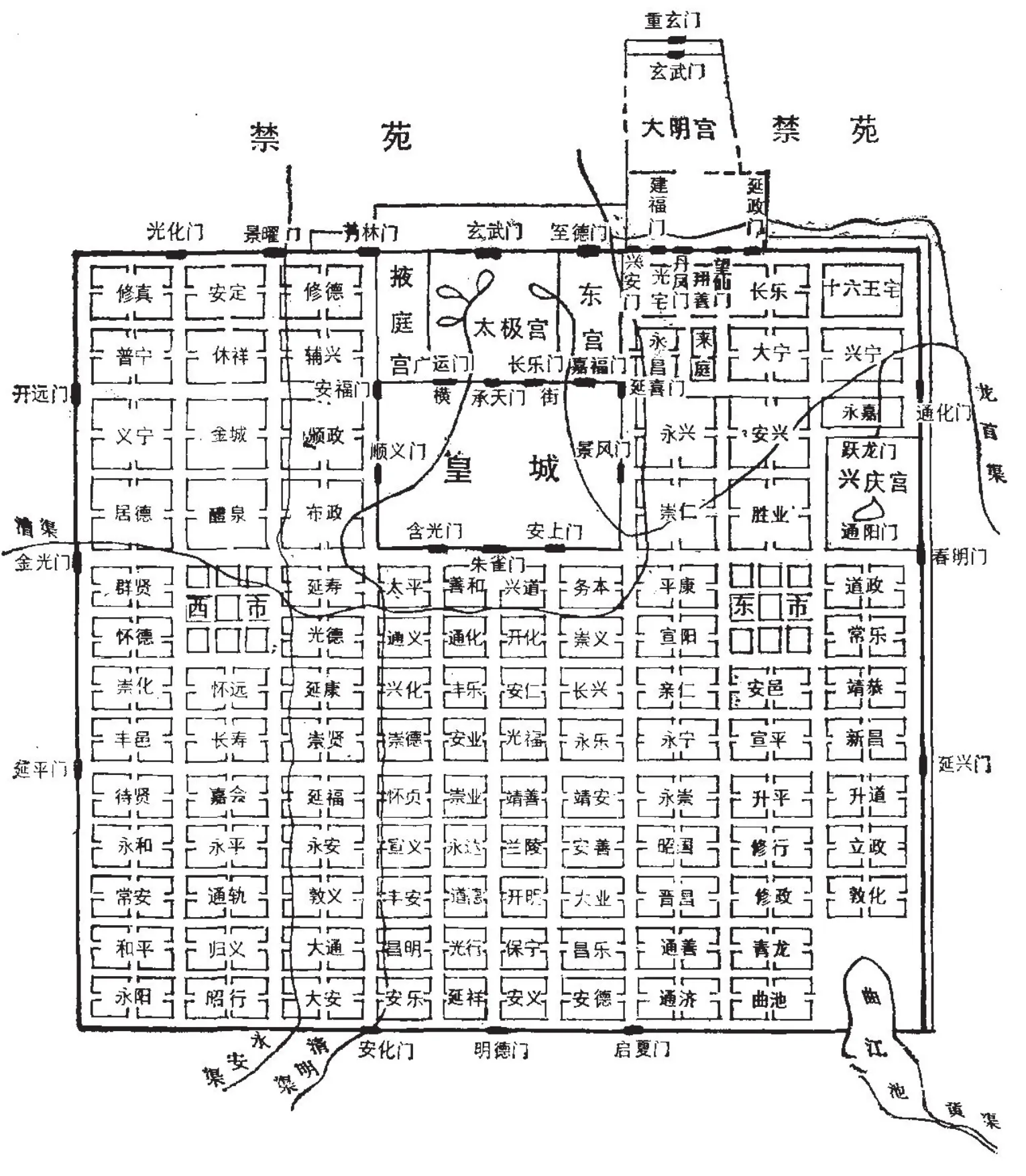

隋唐时期,我国建筑既继承了前代的成就,又融合了外来影响。但是,我国独立而又完整的建筑体系依然没有改变,而且把古代建筑推进了更加成熟的阶段,并影响着我国周边国家的建筑风格。隋朝在建筑上颇有作为,它修建了都城大兴城(唐代长安城),营造了东都洛阳,经营了长江下游的江都(扬州),开凿了南起余杭(杭州)、北达涿郡(北京)、东始江都(扬州西南)、西抵长安(西安)的长约2700公里的大运河。还动用百万人力,修筑万里长城。公元605—618年,名匠李春在现今河北赵县修建了一座世界上最早的敞肩券大石桥安济桥。到了唐代,经济繁荣、国力强盛、疆域远拓。在首都长安与东都洛阳继续修建规模巨大的宫殿、苑囿、官署,全国各地也陆续出现了许多著名的地方城、商业和手工业城,如广陵(扬州)、泉州、洪州(南昌)、明州(宁波)、益州(成都)、幽州(北京)、荆州(江陵)、广州等。唐代佛教文化达到了鼎盛阶段,至今还保留着唐代五台山佛光寺大殿、南禅寺佛殿、西安慈恩寺大雁塔、荐福寺小雁塔、兴教寺玄奘塔、大理千寻塔,以及一些石窟寺等。在此期间,我国建筑技术有了新的发展,朝廷制定了营缮的法令,设置有掌握绳墨、绘制图样和管理营造的官员。

从晚唐开始,我国进入了三百多年的分裂战乱时期,先是梁、唐、晋、汉、周五个朝代的更替和十个地方政权的割据,接着又是宋与辽、金南北对峙,致使我国社会经济遭到巨大的破坏,建筑也从唐代的高峰上跌落下来,再没有出现如长安城那么大规模的都城与宫殿。但是,随着商业和手工业的发展,城市逐渐由前代的里坊制演变为临街设店、按行成街的布局。

唐长安地图

在建筑方面,自北宋起一改唐代宏大雄浑的气势,而向细腻、纤巧方面发展,建筑装饰也更加讲究。北宋崇宁二年(公元1103年),朝廷颁布并刊行了《营造法式》,这是一部有关建筑设计和施工的规范书,是一部完善的建筑技术专著。颁刊的目的是为了加强对宫殿、寺庙、官署、府第等官式建筑的规范和管理,书中总结历代以来建筑技术的经验,制定了“以材为祖”的建筑模数制。该书规定,以“材”作为房屋营造尺度和标准,将建筑的用料尺寸分为八等,按屋宇的大小、主次量身用材,“材”一经选定,木构架部件的尺寸都整套按规定而来,设计施工方便,供料估算也有统一的标准。这部书的颁行,反映出中国古代建筑到了宋代,在工程技术与施工管理方面均达到新的水平。

元、明、清三朝统治我国达六百多年。元代营建大都和宫殿,明代营造南、北两京和宫殿,在建筑布局方面较之宋代更为成熟。明清时期皇帝和王公大臣、商贾富豪、地主豪绅都大兴苑囿与私家园林,掀起了中国历史上造园的高潮。同时,清代喇嘛教建筑也在蒙、藏、甘、青等地广泛建造,仅承德一地就建有11座喇嘛庙。明清两朝的帝陵也较多,如北京十三陵、清东西陵,这些建筑与江南的园林和遍及全国的佛教寺塔、道教宫观以及各地民居、城垣建筑等,构成了中国古代建筑留存至今的主要篇章。

中华民国也是我国历史上大动荡大转变的时期,在特定的历史时期中,建筑所展现的风格也各不相同。一般认为,民国建筑大部分为砖混结构,这种结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、附壁柱等采用砖砌体,大城市中的柱、梁、楼板、屋面板等开始采用钢筋混凝土结构,这样的结构延伸了建筑的使用空间,相比古建筑土木结构更具有承载力大、建筑空间灵活、安全耐久等优点。

建筑文化

文化是个大概念,它是一种社会现象,是人们长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。确切地说,文化是指一个国家或民族的历史地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等的总和。中国人理解的文化概念,文就是“记录、表达和评述”,化就是“分析、理解和包容”,文化的特点是“有历史,有内容,有故事的记载”。不少哲学家、社会学家、人类学家、历史学家和语言学家一直在努力试图从各自学科的角度来界定文化的概念。但是,从具体建筑文化内容来看,就是指建筑物体和人们的生活方式、宗教信仰、文学艺术、规范律法、制度思维、营造技术、审美情趣、精神图腾等内涵。从这种角度来认识建筑文化,我们就不难理解建筑文化的广泛性和复杂性。然而,不管如何广泛和复杂,建筑的本质是人们用建筑材料来搭建的一种供人居住和使用的物体,如住宅、桥梁、旅馆等,其实园林也是建筑的一部分,它的文化属性更加明确。在建筑学和土木工程的范畴里,建筑是指兴建的建筑物或发展基建的过程。建筑可以垒起文化,文化又是上层建筑。从这种意义上来认识建筑文化,建筑文化又如同创作的平台,人们利用建筑的物质平台,展现出无穷的想象力,构建出物质和精神的共同家园,这也是建筑文化的魅力。华夏几千年来,所形成的建筑文化和风格,与日月同辉,和山水同在。它上连人们的衣食住行,下接百姓的风土人情;它可筑就江山社稷,又可垒砌广厦予民众栖身。因此,建筑在人类文明的长河中,产生了无数的物质内容和文化现象,是人类与自然环境不断作用、融合的产物,也是物质与精神交融、碰撞、促进的结果。在不同的时代,建筑文化的内涵与风格丰富各异,除去地理气候因素以外,在不同的地域,建筑的价值观也区别明显。中国的建筑发展有一条规律,即在继承中发展、在发展中创新。当今,我们要弘扬中国传统建筑文化,就要深入地研究我们祖先是如何解决物质与精神、技术与艺术、继承与发展的协调问题,进而总结前人的创造,挥洒今天的创新。