化石

2019-04-02

内蒙古3 亿年前"植物庞贝"发现左旋缠绕植物

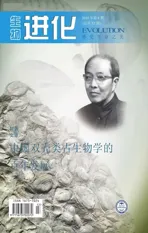

"手性"一词指一个物体不能与其镜像相重合,如我们的双手,左右手虽然互为镜像,但大拇指与小拇指是无法重合的。"手性"广泛存在于宇宙中,大如银河星系,小至中微子的运动轨迹,都存在非对称的旋性,且很多都偏爱单一手性(左旋或者右旋)。植物也不例外,据文献报道,现生缠绕植物超过90%都偏爱右旋。现生缠绕植物主要存在于被子植物当中,其他还包括裸子植物买麻藤属以及真蕨植物的海金沙属植物。在地质历史中,尽管攀爬植物类型在中泥盆世很可能便已出现,但确切的缠绕植物化石全世界仅有一例报道于山东中新世1600 万年前的"山旺植物群"中,可能是一种自缠绕的被子植物。

在内蒙古乌海市乌达煤田,因火山喷发活动,降落的火山灰原地埋藏了一距今约3 亿年的沼泽森林。其保存方式与意大利庞贝城颇为相似,因此称之为中国"植物庞贝"。近期,研究者在该沼泽森林群落中发现了一种新的缠绕植物化石。这是地质历史上第二例缠绕植物化石,该发现将植物缠绕习性的出现追溯至3亿年前的晚古生代。由于"植物庞贝"特殊的三维立体保存方式,研究者得以进一步对缠绕和宿主植物进行物种鉴定。结果显示,缠绕植物具C 型维管束,应当属真蕨植物的叶轴。另一块同产地采集的缠绕化石连生的叶片表明该缠绕植物可能为一种回卷蕨类的真蕨植物。有意思的是,现生的缠绕植物包括真蕨植物海金沙属,主要都是以右旋缠绕,但地质历史上的两例缠绕植物化石却都是左旋缠绕。另一方面,宿主植物具发育良好的次生木质部,通过详细的特征比对,研究人员进一步判断该宿主植物为一种华丽美木目的种子蕨植物。华丽美木目植物在以往文献中通常都认为是攀爬植物,当前化石中宿主植物的主茎也都非常狭细(4 mm 和8 mm),主茎表明具刺,一些小羽片叶片狭缩,顶端发育有"吸盘"结构,种种证据表明当前宿主植物也具攀爬习性。研究者推测,缠绕植物和宿主植物在生活时期应当还一同攀爬在一棵树上,这种"双重攀爬"现象显示出早二叠世沼泽森林群落生态已经具有了非常高的复杂性。(Current Biology 2019,DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.10.005)

华北发现寒武纪珍稀节肢动物西德尼虫

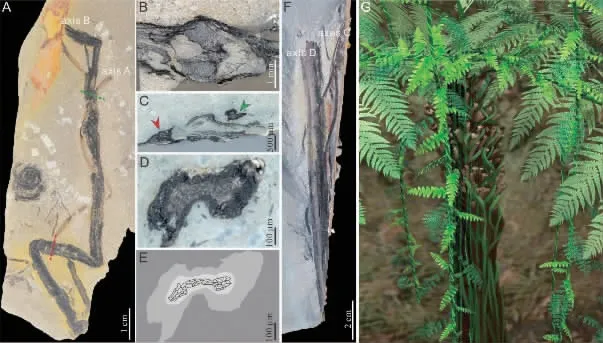

西德尼虫(Sidneyia)是寒武纪布尔吉斯页岩生物群中最具代表性的节肢动物之一,曾被认为是布尔吉斯页岩生物群中的高级掠食者,一直以来其系统学与解剖学等相关研究都受到学界的广泛关注。然而自1911 年被报道以来,确定的西德尼虫化石仅在加拿大寒武纪布尔吉斯页岩生物群中被发现。

近日,研究者通过对华北寒武纪地层软躯体动物化石的不懈探索,在华北寒武纪中期馒头组中发现了珍稀节肢动物西德尼虫。此次在山东发现的西德尼虫化石保存非常完整,保存了附肢等软躯体结构,其保存方式和化石形态学特征均与布尔吉斯页岩生物群中的西德尼虫的模式种基本相同,但鉴于山东标本仍有一些形态学信息缺失,因此将其归属为模式种的近似种Sidneyia cf.inexpectans。这一发现不仅极大扩展了此类物种的空间分布,更重要的是揭示了华北地区典型的寒武纪布尔吉斯页岩型化石宝库的存在。

寒武纪特异埋藏化石库是研究"寒武纪大爆发"的直接化石证据和认识早期生命演化的重要窗口,近些年来,华南的寒武系中发现了一系列典型特异埋藏软躯体化石宝库(如澄江生物群、清江生物群、关山生物群、凯里生物群等)。比较而言,华北的特异埋藏化石虽然已有发现,但仍然缺乏具有布尔吉斯页岩型保存质量的代表性化石。西德尼虫代表了典型的布尔吉斯页岩型化石,它的发现预示着华北地区特异埋藏化石库研究的巨大潜力,且一直以来寒武纪中期全球特异化石库基本均发现在劳伦板块,华北板块寒武纪中期特异埋藏化石的进一步发现与研究将促进对这一时期全球生物面貌与演化的认识,具有非常重要的科学意义。(Geological Magazine 2019,https://doi.org/10.1017/S0016756819000864)

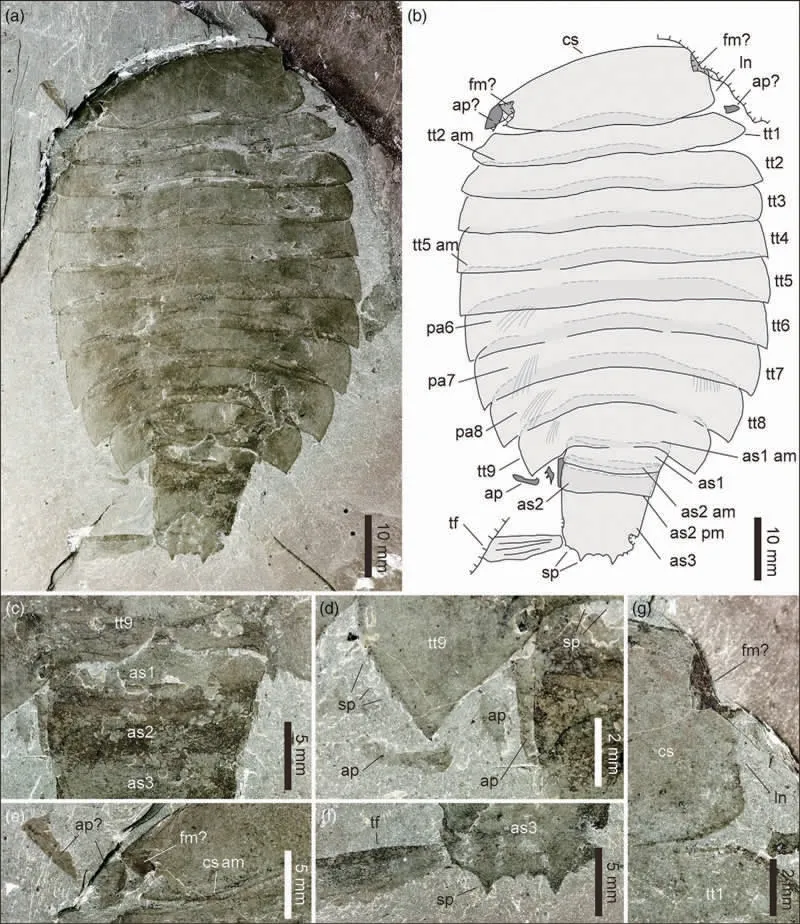

早期海绵骨针的生物矿化

海绵是地史上最早出现的动物之一。硅质或钙质骨针是古生物学家识别海绵化石的重要标志之一,寒武纪至今的大部分海绵具有矿化骨针,但是,海绵骨针是如何出现、何时出现一直存在争议。近期,研究者报道了一类体型较小、以碳质压膜形式保存的海绵化石新属种:精美瓶状海绵(Vasispongiadelicate)。化石产自安徽省休宁县寒武纪早期的荷塘组黑色泥岩中。这类海绵化石的特别之处在于其骨骼主要是由微矿化的硅质骨针以及完全没有矿化的有机质骨骼组成。因此,它有可能代表了一类处于完全没有矿化骨针的海绵动物和发育完全矿化骨针的海绵动物之间的过渡类型。这类化石的发现印证了海绵骨针中有机大分子对生物矿化硅的形成起到了关键的调节作用;而最早的海绵动物可能个体很小,并且没有发育矿化古骨针,而是发育有机质的骨骼。该发现为古生物学家今后寻找前寒武纪的海绵动物化石提供了新的指导思路:或许那些在前寒武纪以碳质压膜形式保存的疑似海绵动物的化石,值得被重新关注。(NatureCommunications2019,10,3348)

独特的侏罗纪谢氏红山蜥

鳞龙形类的系统发育学研究显示侏罗纪是有鳞类演化的一个重要时期。在这一时期,有鳞类迅速地演化出它的几个主要的分支类群。但侏罗纪的有鳞类化石记录却十分局限。只在北美和欧亚大陆的少数几个化石点中有记录。在中国,白垩纪时期的蜥蜴有着十分丰富多样的化石记录,如早白垩世时期热河生物群中的矢部龙、大凌河蜥、柳树蜥以及翔龙,甘肃的拟贝氏蜥,山东的厚颌蜥;晚白垩世时期内蒙古、河南、江西等地有着丰富的蜥蜴化石和多样的化石属种(共15 个属种)。相对来言,侏罗纪蜥蜴的化石记录则十分稀少。目前仅有两个区域产出:一为燕辽生物群中两件未命名的幼年蜥蜴标本;二为新疆准噶尔盆地南缘的少量破碎蜥蜴材料,以及盆地中部多件三维立体保存的蜥蜴骨架,但还未详细报道。

近期,研究者报道了一件保存十分精美的侏罗纪蜥蜴标本,并将其命名为谢氏红山蜥(Hongshanxi xiei),属名取自该地区距今五、六千年前的中国著名的红山文化,种名献给对建平古生物化石保护做出重要贡献的谢井国先生。该标本来自辽宁省建平县棺材山化石点。棺材山化石点被认为与道虎沟层时代相当(165Ma)或略年轻(157Ma),该地点及其周边相当地层中产出大量的蝾螈标本,其中包括了多件发生了多指多肢畸形现象的天义初螈标本,是中生代有尾类中的首次发现。通过传统古生物学手段和高精度平板CT 扫描技术,研究者详细地与世界上其他侏罗世-白垩世的蜥蜴属种进行对比,红山蜥具有独特的形态特征组合。不同的系统发育分析设置得到了不同的红山蜥的系统位置——位于有鳞类的基干位置,或位于传统的"硬舌亚目"的基干位置,这说明早期有鳞类属种的系统位置受到有鳞类各个大类群之间系统关系的影响。(Geodiversitas 2019,41:623-641)

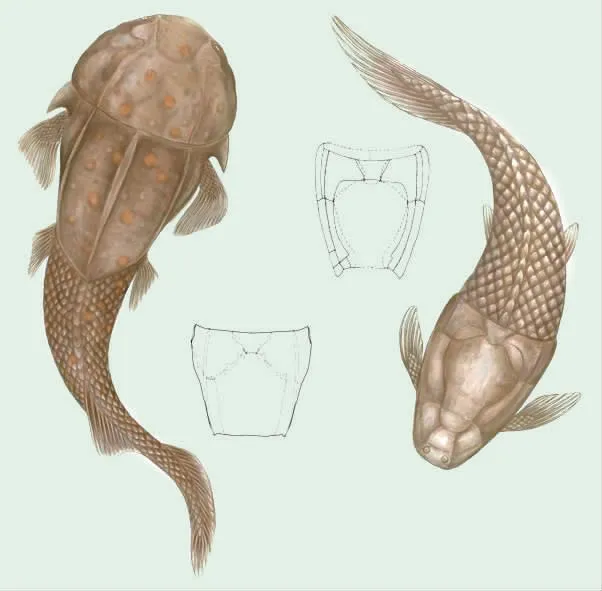

被前后颠倒的阔背志留鱼

在解释和复原不完整或者形态奇异的两侧对称动物化石时,有时会将其背腹甚至前后轴向弄颠倒,整个古生物学史上都不乏这样的案例,如薄板龙,怪诞虫等等。近期,研究者对一种志留纪有颌鱼类,阔背志留鱼(Silurolepis platydorsalis)的最新研究,证明这件标本在之前的描述中也被前后颠倒了,过去隶属胴甲鱼类的阔背志留鱼实为我国特有的志留纪全颌盾皮鱼,对追溯有颌脊椎动物的最早期演化有重要意义。志留纪有颌鱼类的化石十分珍罕。上世纪70 年代,我国学者在云南曲靖志留纪地层中发现一件长方形的较完整的鱼类躯甲化石,并命名为阔背志留鱼。2010 年,根据躯甲长方形、有两块中背片等特征将志留鱼归入胴甲鱼类。胴甲鱼类是盾皮鱼中的一大类,也是泥盆纪"鱼类的时代"的代表化石之一,将薄板龙化石前后颠倒的爱德华·科普曾将胴甲鱼类躯甲化石误认为史前的海鞘,为了与现生海鞘区分而冠以"反向"之名,沿用至今。近十年来,在曲靖志留纪地层中又发现了大量完整保存的早期有颌鱼类,其中长吻麒麟鱼的发现表明早期有颌鱼类形态非常多样,长方形而有多块中背片的躯甲不再只是胴甲鱼类的专利。这也促使研究者重新审视志留鱼化石。经过仔细观察和进一步细心修理,在志留鱼躯甲的"后缘"暴露了与头甲关节的构造,这就意味着,这里其实是躯甲的前缘,标本在过去的研究中被前后颠倒了。据此更正的躯甲骨片样式和头颈关节的形态都证明,志留鱼化石实际上属于一种与长吻麒麟鱼亲缘关系很近的,目前只在中国志留纪地层中发现过的有颌鱼类,即全颌盾皮鱼类,该类目前还包括著名的初始全颌鱼。在全颌盾皮鱼类新发现的基础上,该研究厘清了外骨骼头颈关节在最早有颌脊椎动物中的特征演化。大多数有颌脊椎动物头和躯干之间都有程度不等的可动性,但外骨骼的头颈关节,即颅顶甲和躯甲/膜质肩带之间的关节仅见于膜质骨甲发达的早期有颌脊椎动物。本研究首次详细解析了这些大类所包括的诸多独立解剖特征,结果显示如麒麟鱼和志留鱼这样的志留纪全颌盾皮鱼类,其外骨骼头颈关节镶嵌了上述类别的不同特征,而无法归入以上任一类别,且过去所分的这些大类之间并不存在绝对的界限,实际上可以通过分步演化互相转变。将这些特征置于目前流行的早期有颌脊椎动物演化框架之中,显示外骨骼头颈关节经过了多次平行和反转演化,这暗示随着对其他复杂解剖结构研究的深入,包括头颈关节在内的特征分布可能支持不同的最早期有颌类系统演化假说。(R.Soc.opensci.2019,6:191181)

白垩纪鸟类的前齿骨

长在白垩纪今鸟型类下颌最前部的前齿骨,是鸟类演化史上出现过的最奇怪的骨骼之一,当前学术界对其的研究还停留在简要的描述阶段。近期,研究者采用了一系列分析测试手段,包括骨骼形态观察、显微CT 以及nano-CT断层扫描重建、古组织学切片、扫描电子显微镜分析等,详细研究了来自于热河生物群马氏燕鸟的前齿骨和其可能关节的部分齿骨的前端。结果显示,前齿骨以及齿骨之间可能通过关节软骨相连,并受下颌神经分支的控制,该关节可以增加了下颌的活动性,而这种增强的活动性显然与鸟类的取食功能有关,无疑在处理食物的时候具有高度的灵巧性。研究者还发现,前齿骨的存在与鸟类最前端的缺齿性有一定关联,前齿骨与上前颌骨末端可能都被骨质喙所包裹,并能够感知外界的受力激发的信号。颌骨末端的角质喙、前齿骨、牙齿、齿骨,展现了一种极具特征、已经灭绝的高度灵活的头骨可动性,但是这种方式可能仅仅局限在灭绝的今鸟型类化石中,从早白垩世一直持续至晚白垩世,之后逐渐消失。此外,基于化石以及已有的现生鸟类的胚胎发育的研究数据,研究者推测前齿骨应该属于籽骨一类的骨骼,而并非起源于颌骨中任何已有的骨骼,代表了今鸟类演化的一个特有支系中的创新特征。但是鉴于前齿骨的化石很小,保存也更为罕见,所以这一推测仍然有待进一步研究予以验证。(PNAS 2019,www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1911820116)

早白垩世哺乳动物化石揭示中耳演化新模式

在脊椎动物演化历史中,哺乳动物中耳演化通常被认为是生物重演律的经典案例:哺乳动物中耳经历了从下颌中耳,过渡型中耳,到典型哺乳动物中耳的三个演化阶段。这使得相关研究成为早期哺乳动物演化研究的热点之一,但不同中耳演化阶段在各哺乳动物支系中发生的时间和机制一直是研究的难点。近期,研究者通过报道发现于辽宁凌源的早白垩世多瘤齿兽类新属种——盖氏热河俊兽(Jeholbaatar Kielanae),提出一种新的哺乳动物中耳演化模式。该化石哺乳动物发现于辽宁凌源敞子沟下白垩统九佛堂组,该化石与一件北票鲟化石保存在同一个岩板上。经过长时间室内精心修理,数据处理和对比研究,研究者确定该化石代表了多瘤齿兽类始俊兽科的新物种,将其命名为盖氏热河俊兽,属名取自热河生物群(JeholBiota),这是首次报道产自九佛堂组的多瘤齿兽类化石,种本名献给波兰古生物学家索菲娅·盖兰-娅瓦洛夫斯卡(Zofia Kielan-Jaworowska)。盖氏热河俊兽的正型标本中保存了完整的中耳结构,为研究早期哺乳动物耳区演化提供了直接证据。这项研究工作揭示了多瘤齿兽类中耳各个骨块的完整形态,以及相互间的接触关系,对探讨哺乳动物的齿骨后骨从下颌中耳到典型哺乳动物中耳这一演化事件补充了极具分量的拼图。基于这项研究,研究者对于上隅骨在哺乳动物中的演化有了更清晰的认识。该研究首次揭示了上隅骨在早期哺乳动物中,从一块独立的骨骼,变为逐渐与锤骨体愈合的状态,成为锤骨的后外侧部分。新标本中的锤骨、砧骨的形态完整,基本保留了原始关节状态,二者呈叠覆型(背-腹型)的接触关系。研究人员进一步提出,在哺乳动物中耳演化过程中,尽管中耳骨骼的形态变化很大,但锤骨-砧骨的关节方式呈现两种模式:叠覆型关节和鞍型关节。该研究另一个重要突破在于研究人员基于形态学和系统发育分析结果,提出了早期哺乳动物中耳演化的一个新模式。关于下颌中耳到典型哺乳动物中耳的演化机制," 脑颅膨胀" 和" 负向异速生长"是两种比较常见的假说。"脑颅膨胀"假说认为哺乳动物生长过程中脑颅的增大导致中耳位置后移,最终脱离下颌。"负向异速生长"假说强调在胚胎发育早期中耳骨骼形态相对于下颌较大,中耳骨化的时间更早;因此在胚胎发育后期,随着头骨、下颌的增大,中耳骨骼最终脱离下颌。随着化石研究(真三尖齿兽类)和现生动物胚胎发育学(单孔类和有袋类)的进展,这两种假说获得的支持在不断减弱。另一种观点认为骨化的麦氏软骨的存在及齿骨后骨最终的脱离可能与下颌的功能相关。基于系统发育分析结果,研究者对哺乳动物中耳演化在异兽类(多瘤齿兽+贼兽类)的演化机制提出新的假说。在中生代哺乳动物中,异兽类至少在中/晚侏罗世(大约1.6 亿年前)就已经演化出典型哺乳动物中耳;而在同一时期,甚至更晚的早白垩世,其他已知的所有哺乳动物类群都还保留了过渡型中耳。同时,异兽类的齿骨-鳞骨颌关节方式独特,关节较为开放,能够支持下颌大幅度前后向的活动,与兽类中铰链式的齿骨-鳞骨颌关节在形态和功能上区分明显。结合目前已知的异兽类中耳形态及齿骨-鳞骨颌关节的分化时间,研究人员提出,在哺乳动物中耳演化中,锤骨- 砧骨的关节(原始颌关节)与齿骨-鳞骨颌关节(次生颌关节)是协同演化的,叠覆型的原始颌关节能够减少中耳骨骼在空间上的限制。科研人员提出异兽类也存在一个过渡型中耳的演化阶段,但此阶段在异兽类中持续的时间很可能比其他所有哺乳动物类群短,其演化机制很可能是因为异兽类独特的齿骨-鳞骨颌关节及其取食方式对中耳脱离下颌提供了比其他类群更为显著的选择压力,因此加速了中耳的演化,致使异兽在至少1.6 亿年前(早于其他所有哺乳动物类群)就演化出典型哺乳动物中耳。(Nature2019,https://doi.org/10.1038/s41 586-019-1792-0)

科学家发现1 亿年前凶猛古鸟类

产自缅甸北部克钦邦胡康河谷的琥珀生成于距今约1 亿年,提供了独特的森林生态系统记录。近期,研究者在产于此地的琥珀中发现一件特别的古鸟化石,标本并没有保存很多脚部的骨骼,但是鸟脚的轮廓被皮肤记录了下来,而且这些古鸟脚部皮肤的表面还有大量的毛,此外,标本保存了非常罕见的羽轴主导型羽。标本具有大而弯曲的脚爪,脚爪较扁,横截面形态和现生树栖鸟类相似,而不同于地栖类;标本的远端趾节相对较长,这是树栖鸟类才具有的特征,而地栖鸟类近端趾节较长。最有趣的是其脚趾非常粗壮,这不同于该地区此前发现的所有鸟类化石。其外脚趾,也就是第四趾,有着横向拉长的趾垫,相对于两个内脚趾(第二和第三趾)显得非常粗壮。强壮有力的脚趾与现生的猛禽相似,这可能表明标本是一种小型空中食虫鸟类。羽轴主导型羽是古鸟类种内信息交流的工具,主要功能是求偶炫耀、物种识别和视觉沟通等。这种独特的足部形态反映了鸟类捕获猎物方式上的差异,这种类型的脚部在当地的化石记录中没有发现过,这表明了恐龙时代鸟类的多样性。(ScientificReports2019,9:15513)