乡村振兴背景下上海市农民集中居住模式分析

——以松江区为例

2019-04-02蒋丹群JIANGDanqun

蒋丹群 JIANG Danqun

1 研究背景

上海郊野地区相较于城市地区在基础设施、公共服务设施建设等方面的发展相对滞缓。受限于严格的农民建房管控政策,上海的农村发展、农民生活环境与周边江浙一带相比也较落后。而农民集中居住是实现城乡一体化的重要途径,它既为提升农民居住品质提供绿色通道,同时也有利于破解大都市发展空间瓶颈与建设用地指标趋紧双重难题。

农民集中居住涉及大量农户安置和巨额资金补偿,从已有经验来看,上海大多数街镇政府都依赖于粗放布局的农村宅基地撤并后节余双指标(新增建设用地指标和耕地占补平衡指标)换得的土地财政收益,实现资金平衡。为尽可能多地争取土地财政收益,政府一般选择节地率高的进城进镇集中安置的模式。因此,现在的建设用地指标和发展重心依然向城镇倾斜,农村地区仍然缺少关注和发展动力。

党的十九大报告提出乡村振兴战略,上海市委市政府对乡村振兴工作作出重要决策部署。在乡村振兴战略实施的大背景下,农业、农村发展迎来了新的机遇,农民集中居住应更加积极地探索新的方向。

2 农民集中居住模式

上海市借助市级土地整治项目[1]、郊野公园规划[2-3]、郊野单元规划[4-5]等土地综合整治平台,通过宅基地置换[6-7]手段,叠加城乡建设用地增减挂钩政策工具,形成一批特色各异的农民集中居住案例。根据地域特征、驱动机制、运作模式的不同[8-10],基本可分为进镇集中安置和村内平移归并两类。

2.1 进镇集中安置

进镇集中安置,是指按照相关政策和规划,农民自愿以城市开发边界外的宅基地换取城市开发边界内统一规划建设的安置房。安置小区内配备完善的公共服务设施,以提升居住质量,并设置一定比例的商业配套用房,用于集体经济组织的“造血”。原宅基地统一拆除复垦,产生新增建设用地指标和耕地占补平衡指标(即双指标)。安置房建设可使用预拨的双指标,有3年封闭运行期,待原宅基地复垦验收归还周转指标后,节余的双指标用于城镇土地出让,土地出让收益可平衡项目资金需求。

2.2 村内平移归并

村内平移归并,是指在农民自愿的前提下,将布局零散的宅基地平移搬迁至村庄规划设计的村内集中居住区,通过统一规划、统一设计、统一建设,改善农民居住环境,农民户籍身份和宅基地性质保持不变。原宅基地经过综合整治后,与周围耕地集中连片,实现规模化耕作。这种模式的资金筹措方式一般是政府支持+村民自筹,政府出资完成市政基础设施建设,农民承担部分安置房建造成本。

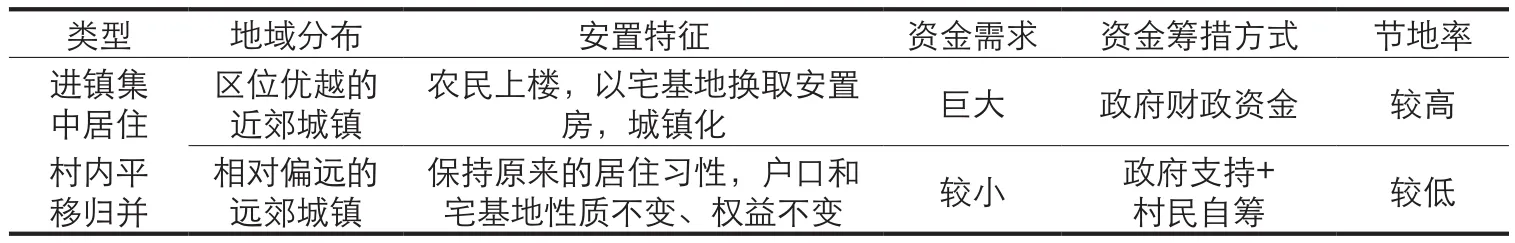

表1 两种集中居住模式的比较

2.3 两种模式比较

两种模式都是通过整治宅基地,将农民分别搬迁至城镇建设区或村内集中安置区,主要目标也都是为了改善农民居住环境、促进土地集约利用。相对而言,进镇集中安置更注重土地集约成效和城乡统筹,村内平移归并则更重视农村地区的未来发展和活力激发(表1)。

究其根本,农民集中居住是政府主导的一项民生工程,而资金是影响政府选择推进模式的关键因素。节余双指标通过城乡建设用地增减挂钩实施规划确定的出让地块区位来决定土地出让价格的高低,也充分影响了地方政府的积极性。

3 松江区农民集中居住实践

松江区地处上海市西南,行政面积604.62 km²,下辖6个街道、11个镇和1个工业区。2016年底常住人口176.02万人,地区生产总值1 040.45亿元,三次产业结构比重为0.7:52.0:47.3。2016年底,全区建设用地规模为290.98km²,其中农村宅基地37.72 km²,已提前进入存量规划时代。

松江区以黄浦江为界,呈现出鲜明的地域特征。黄浦江以北(以下简称“浦北”)的城镇区位优越、经济发达,属于快速城市化区域。黄浦江以南(以下简称“浦南”)的城镇距离上海中心城较远,肩负农业生产和生态保育的重责,经济发展受限。

3.1 既有实践

在建设用地指标极度稀缺的存量规划时期,松江区积极推进城市开发边界外低效建设用地减量化,包括城市开发边界外现状工业用地上污染企业的清退和零星农村宅基地的撤并。浦北城镇在解决农民集中居住后节余的双指标潜在经济价值较高,土地出让可以获得高昂的收益,实现资金平衡;浦南城镇受区位限制,土地出让取得的土地增值收益依旧难以平衡前期资金投入。

为了保障浦南地区农民集中居住工作的顺利推进,松江区政府专门制定了针对性的政策,通过设置差别化的财政补贴制度和双指标有偿使用制度,在区级层面搭建节余双指标流转平台,以80万元/亩的价格收购浦南地区的节余双指标。同时设立专项资金,以10万元/户的标准对浦南地区农民集中居住提供区级财政补贴。

3.2 效果评价

松江区农民集中居住试点得益于各项政策的不断创新,一定程度上突破了既有的管理机制,已涌现出“以房换房” “货币安置”等多元安置模式。在政府主导作用下,农民搬迁进镇后,老年人、儿童等不同年龄结构的人群需求得到考虑,相应的养老设施、基础教育设施也已纳入规划。农民真正实现了住有所居,甚至财产增值。农村地区经过土地综合整治,耕地面积大幅增加,生产效率明显提高,生态环境显著改善。镇域建设用地总量递减,空间布局进一步优化,为城镇发展提供了指标和空间。

然而,依靠土地财政支持农民集中居住的模式不具有可持续性。随着城镇可新增空间日益缩减,可出让的土地将越来越稀缺,地方政府急需寻求经济增长新动力,取代一次性的土地出让收益。农民进镇上楼后,原承包地一般流转给集体经济组织,再由集体经济组织发包给种粮大户耕种,大力发展家庭农场。松江区家庭农场对经营者的年龄、技能、身份设置准入条件,原集体经济组织只有少数成员能竞争上岗,其余农业劳动力退出。由于城镇生活成本较原居住地有所提高,每年780元/亩的耕地流转费对于城镇生活标准而言杯水车薪。这些失地农民面临着再就业问题,需由地方政府组织职业培训,落实就业岗位。对于一些外来务农人员,目前除了疏散尚无更好的对策。大量农民离开农村后,农村人气锐减,如何保持乡村活力也亟需思考。

4 乡村振兴试点新探索

为响应国家乡村振兴战略,建设与卓越的全球城市相匹配的乡村,上海市规划和自然资源局提出要打造具有时代特征和现代生活元素、传承江南文化内核、秉承江南山水格局、富有江南田园印象、彰显江南乡居特征、令人心生向往和乡愁所系的“匠心极致、品质至臻”的江南田园。经过前期调研、区政府申请、综合比选,松江区泖港镇黄桥村依托得天独厚的自然环境和地理区位,成功入选上海市“新江南田园”乡村振兴首个试点。

4.1 黄桥村基本概况

黄桥村位于松江区泖港镇北部,距离上海市中心约50 km,北依黄浦江,南临中心河,东靠上海绕城高速,西接黄桥港,村域面积3.29 km²。

黄桥村是《松江区保护村选点规划》确定的保护村,地处黄浦江上游斜塘、圆泄泾和横潦泾交汇处,素有“浦江第一村”的美誉。黄桥村现代农业优势突出,“楹联”文化盛行,村内北部拥有成片水源涵养林,更有浦江源温泉度假村、黄桥门休闲农庄等乡村旅游资源(图1)。

全村户籍农户581户,其中57户已完成市政动迁,剩余524户;户籍人口2 075人,其中在村居住1 236人,外来打工人员134人;全村劳动力1 243人,包括从事农业184人,外出务工753人,其他行业306人。从人口结构、年龄构成和就业分布看,黄桥村基本以本地农民居住为主,村内人口老龄化严重,年轻劳动力基本外出打工。

图1 黄桥村土地利用现状图

4.2 试点进展

黄桥村试点任务之一是以土地政策保障乡村振兴用地需求,结合松江区宅基地改革试点,支持开展宅基地翻建、平移试点工作,探索农民多元安置模式,开展高品质乡村建筑风貌和村域景观风貌设计,全面提升乡村品质。

经过几次多方讨论,黄桥村试点已基本明确农民集中居住、公共建筑改造、乡村风貌提升等任务,但关于黄桥村宅基地保留、平移和撤并的具体方案,市、区、镇、村级层面长久未形成共识。

4.3 各主体近期设想

(1)村级层面

黄桥村现状居住人口以中老年人居多,村民们怀有强烈的乡土情结,相比远离上海中心城的小镇,更愿意在自然环境宜人的乡村居住。根据2018年6月统计结果,黄桥村524户农户中,选择进镇集中安置有52户,占10%;选择按政策翻建、在原居住地居住的有112户,占21%;选择搬迁至村内平移归并点居住的有360户,占69%。

(2)镇级层面

在建设用地负增长和镇级财政双重压力下,主张三高沿线(高压线、高速公路和高速铁路)、生态敏感区内的87户农户进镇集中安置,其余农户平移归并至黄桥村北十二勤河两侧的集中安置点。由于归并户数较多,集中安置点范围和规模较已批村庄规划有所扩大。

(3)区级层面

乡村振兴以减量化为基本前提,以集体经营性建设用地入市试点改革为有力保障,以农地集中规模化经营为有利条件。在尊重农民意愿的基础上,尽可能推进农民进镇集中居住最大化,节余双指标由全区统筹,土地出让收益反哺乡村振兴。

(4)市级层面

既关注农民集中居住节地效果,也重视乡村产业发展和品质提升。期望黄桥村试点立标杆、见成效,形成可复制可推广的经验,为全市推进乡村振兴和农民集中居住提供示范。

总体而言,市、区级层面着眼远期,面对泖港镇建设用地倒挂的现状,希望黄桥村农户以进镇集中居住为主;村级层面着眼近期,更关注自身权益,本村就地归并的呼声强烈;镇级层面处于中间位置,对上需执行减量化任务,缩减建设用地总规模,对下需安抚农民情绪,消除安全隐患。

图2 黄桥村宅基地分类引导图

4.4 利弊分析

(1)以村内平移归并为主的安置模式

优点:①符合农民意愿和生活习惯,群众基础好,工作推进阻力较小;②资金需求量低,政府财政可承受。按照户均宅基地占地90 m²、建筑面积180 m²,建造成本标准2 800元/m²(含市政基础设施成本)计算,每套新建农居的建安成本约为50万元;③村民们留在熟悉的乡村生活,农村凝聚人气,有利于长远发展。

缺点:①浦南地区农户走出家门便是永久基本农田,大规模宅基地平移归并后,村内集中安置点选址势必会触及永久基本农田,目前调整较为困难,项目后期无法顺利落地;②节地率相对较低,近期无法完成新市镇总规要求的减量化任务;③农村地区现状医疗、养老等公共服务设施只能满足最基础的需求,伴随老龄化加剧,规划需针对性地补足缺口、提升能级。

(2)以进镇集中安置为主的安置模式

优点:①节地率高,符合建设用地减量化目标和土地集约节约利用导向;②农民进镇可享受均等化的公共服务,有利于实现城乡统筹;③为全区发展提供建设用地指标和空间,保障重大项目实施和重点区域建设。

缺点:①资金需求量高,进镇集中安置涉及拆旧区搬迁宅基地建筑补贴、安置房建造成本、安置地块土地取得成本、前期开发费用、搬迁过渡费用等,浦南地区户均安置总费用约150万至200万,对政府财政造成巨大压力;②浦南地区城市开发边界范围较小,镇区可新增空间极其有限,若要满足安置需求,须以高容积率弥补,高楼大厦林立与田园小镇的风貌不匹配;③镇区可利用地块全用于安置后,产业发展空间将受到限制。

5 解决措施及相关建议

5.1 解决措施

综合考虑两种集中居住模式的利弊以及镇村意愿,2018年10月黄桥村试点最终确定了整村平移归并的安置方案(图2)。松江区政府邀请同济大学团队对村内平移归并点的总体布局和安置房型开展设计,根据集约节约用地导向,规划限定户均农居建筑占地不超过90 m²,户均宅基地占地面积不超过110 m²,户均宅基地总面积(含宅旁道路)不超过219 m²。规划黄桥村平移归并点规模为11.29 hm²(其中宅基地9.81 hm²,内部道路1.48 hm²),预留515户农户的安置空间(实际具有宅基地申请资格的户数)。通过合理安排宅基地布局,科学设置新建农宅标准,缩减宅基地占地面积,保障农居建筑面积,从而实现节地目标,并兼顾农民权益。

5.2 相关建议

黄桥村试点在建设用地指标、永久基本农田调整等方面获得了一定程度的政策倾斜,但不适宜大范围推广。根据试点经验,农民集中居住必须因地制宜、审慎推进。

(1)分类引导集中居住

建议按照村庄布点规划,从镇级层面统筹农村宅基地的减量和归并。通过政策梯度设计引导生态敏感区、三高沿线区域的农户逐步向城镇集中安置,村庄布点规划确定的保留(保护)村可做适当平移归并。按照等价原则,扩大农民选择范围,在保障农民家庭一套自住房的基础上,给予农民实物安置、货币安置、股权安置等多种选择。对有归并需求的保留(保护)村明确布局引导,同时对新建农居的用地面积、建筑面积、建筑高度等参数设定刚性控制指标,体现集约节约用地规划导向,适当布局留用地,保障集体经济组织长效收益。

(2)适度引入社会资本

吸收江浙地区成功经验,鼓励有实力又有乡土情怀的企业加入乡村振兴团队。借助企业投资建设安置房,社会资本加入能有效减轻政府财政负担,成熟的运营模式、先进的设计理念有助于提升乡建品质。企业与政府、集体经济组织合作,还能为当地提供就业岗位,吸引年轻劳动力重返乡村,实现农民安居乐业,农村欣欣向荣。

(3)合力共谋乡村振兴

乡村振兴是百年大计,需要各级政府上下一心,凝成一股合力。区镇层面应整合各类涉农资金,定点投入禀赋优越的保留(保护)村,为乡村振兴和宅基地平移归并预留建设用地指标。市级层面应多倾听基层声音,为保留(保护)村的宅基地平移归并、公共服务设施点状供地打通政策渠道,向上级单位争取微调永久基本农田的途径。

6 结语

笔者以松江区泖港镇黄桥村试点为例,对比梳理进镇集中居住和村内平移归并2种安置模式的优缺点,在乡村振兴与建设用地减量化任务并重的背景下,对农民集中居住的多情景安置模式进行探索研究,进而提出优化建议,有助于乡村振兴发展和农民集中居住实施。鉴于黄桥村尚处于试点探索阶段,未来研究将结合全过程参与规划编制及跟踪实施,对与农民集中居住推进密切相关的规土政策进行解读研究。