渤海南部海域小微断裂成因机制及控藏类型*

2019-04-02胡志伟李果营

胡志伟 宿 雯 李果营 黄 志 叶 涛

(中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300452)

渤海海域属于渤海湾盆地的海域部分,为典型的陆相断陷盆地,盆内不同性质、不同级别的断裂广泛发育[1-5]。断裂作为断陷盆地中最显著的构造要素,不仅控制着盆内构造格局和成藏要素发育,而且其作用贯穿油气成藏的全过程。由于断裂作用与油气成藏密切相关,众多学者对两者之间的关系进行了大量研究,充分证实了断裂对油气的生成、运移、聚集、保存以及后期调整破坏均具有重要影响。李明诚、马剑、柴永波 等[6-8]探讨了断裂对烃源岩发育及初次生排烃的影响,罗群、吴智平、姜振学 等[9-11]总结了断裂发育演化与油气运聚之间的关系,吕延防、付广、于明德、付晓飞 等[12-15]对断裂封闭机制进行了较为系统的梳理。上述研究成果大多针对演化时间长、规模尺度大、断裂级别高的深大断裂,而对形成时间短、规模尺度小的小微断裂,特别是新近纪广义新构造运动期(23.8 Ma以来)形成的大量小微断裂与油气成藏之间的关系研究比较少。

断裂作为地质体中发生明显位移的一种破裂构造,其发育演化经历了微裂纹、裂缝、裂隙、节理、小微断层、深大断裂乃至大裂谷等不同递进演变阶段[16-19]。演化程度不同导致断裂大小尺度不一,级别规模差异也很大,其对油气成藏的控制作用也不尽相同[20-21]。随着渤海油田勘探程度的不断提高,可供钻探的深大断裂控制的相对完整的大型构造圈闭日渐稀少;而演化程度更低、规模尺度更小的小微断裂控制的构造圈闭逐渐成为未来重要的储量接替阵地。但由于小微断裂处于断裂形成演化的初期,平面上延伸距离短,垂向上断裂累积位移量小,导致小微断裂在地震识别与构造解释、成因机理分析、控藏效应等方面都面临着诸多困难。近年来,通过对渤海海域南部小微断裂的精细解释和勘探实践,先后在垦利9-1、渤中26-3和渤中34-1W等多个构造和油田周边获得了良好的油气发现。本文立足成盆动力学背景,充分利用钻井和高覆盖、高密度三维地震资料,探讨渤海南部小微断裂的构造成因机制及控藏类型,以期推动小微断裂发育区的勘探进程,这对渤海南部高勘探成熟区寻找新的储量接替领域具有重要意义。

1 区域概况

渤海南部海域属于渤海湾盆地济阳坳陷的海域部分,整体表现为受伸展与走滑双重作用控制的“#”字型格局,著名的郯庐走滑断裂在该地区分东、中、西三支穿插而过,其中东支和中支走滑特征更为明显。平面上,NNE向郯庐走滑断裂切割近E—W向伸展断层,两组断裂呈现正交特征(图1)。截至2015年,渤海南部海域累计发现三级石油地质储量超12×108m3,油气发现主要集中于深大断裂控制的陡坡带和走滑带,属于渤海油田典型的高勘探成熟区[22]。相对于深大断裂与油气成藏已取得的丰硕成果,渤海广义新构造运动期以来形成的小微断裂与成藏之间的关系研究尚处于起步阶段。

图1 渤海南部海域构造地质概况Fig .1 General tectonic geology of southern Bohai sea

按照断陷盆地的演化模式,渤海南部海域分为古近纪断陷和新近纪—第四纪拗陷两大演化阶段。需要特别指出的是,经典裂谷盆地往往表现为明显的断-坳双层结构,进入拗陷期除控凹边界大断裂继续活动外,大多数断裂活动明显减弱或停止。例如,珠江口盆地惠州凹陷属于被动大陆边缘断陷盆地,表现出明显的断-坳双层结构,拗陷期仅有少量控洼断裂继续活动,少有新生断裂发育(图2)。与此不同,渤海南部海域新近纪拗陷期不仅断裂活动明显,而且造成大量小微断裂新生,形成以花状和似花状为代表的丰富构造样式(图3)。分析认为,这一特殊性与郯庐走滑断裂渤南段“晚断晚衰”的活动特征密切相关,即新近纪拗陷期渤海南部海域郯庐走滑活动强烈,诱发了大量小微断裂的新生和繁盛。

图2 珠江口盆地惠州凹陷拗陷期断裂活动特征Fig .2 Characteristics of fault activity in the depression period of Huizhou sag,Pearl River Mouth basin

图3 黄河口东洼拗陷期小微断裂构造特征(剖面位置见图1)Fig .3 Tectonic features of micro-faults in the depression period of the Eastern subsag in the Huanghekou sag(see Fig.1 for location)

2 小微断裂成因机制与发育模式

断裂作为地质体中顺破裂面发生明显位移的一种破裂构造,其形成必须满足两大基本条件:应力条件和介质条件。根据断裂成因机制,其本质是岩石介质在构造应力环境下形成的破裂构造,岩石体中破裂构造顺破裂面发生位移越大,相应断裂展布规模也越大,其活动特征和控藏效应也越易于认识。在不同构造应力作用下,岩石会发生不同类型破裂,主要包括纵向破裂、剪切破裂和拉伸破裂,其中剪切破裂表现为岩石在剪切应力作用下沿内部裂纹形成平面破裂扩展,水平位移为主,垂向位移小。

2.1 小微断裂形成的应力条件

伸展和剪切作为渤海南部海域2种主要的构造应力,不同地质时期两者的强弱大小和作用方式并不稳定,导致其主导地位会发生转变。古近纪早期,地幔热隆起引发的区域伸展应力对盆内结构具有明显的主导作用,断块差异升降明显,渤海南部为山高谷深的强烈断陷期。古近纪中期,受太平洋板块俯冲方向转变的影响,郯庐断裂带开始发生右旋剪切作用,板块边界相对运动产生的剪切应力传递到板块内部,与地幔隆升形成的伸展应力叠加,渤海南部表现出区域伸展应力场叠加右旋走滑的特征。古近纪晚期,伸展作用有所减弱,而板块构造动力对郯庐断裂带引起的剪切应力有所增强。进入新近纪,地幔隆升引发的伸展作用进一步减弱,由于太平洋板块俯冲方向由NWW向、NW向的转变和俯冲速率的加剧,伸展与剪切2种应力的配比发生显著变化,右旋剪切应力开始逐渐占据主导地位[23-24],伸展断陷活动不明显,局部伸展作用多由走滑作用所派生。特别是5.1 Ma以来,太平洋板块俯冲方向的又一次改变造成郯庐走滑断裂在渤海南部的再次强烈活动,剪切应力完全占据主导地位,导致新近系大量小微断裂的新生和繁盛(图4)。

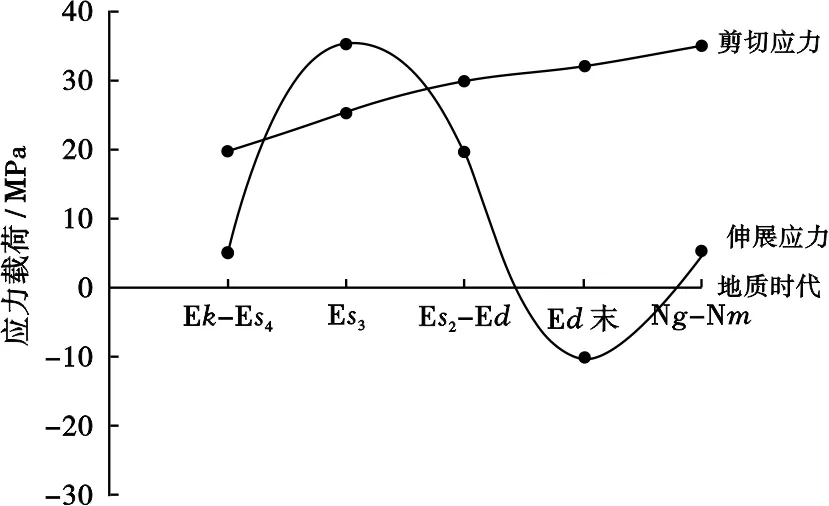

采用ANSYS有限元数值模拟软件对研究区应力场进行数值模拟,简化工区地质模型,将渤海南部作为一个整体,周围非研究区简化为刚性区块,分别建立不同时期的地质模型。模型建立遵循断层、凸起、凹陷和围岩不同地质要素材料参数选取差异化原则,其中断层为弱介质,杨氏模量较小,泊松比较大;凹陷区杨氏模量较小,泊松比较大;凸起区不易变形,杨氏模量较大,泊松比较小;围岩为刚性物质,杨氏模量大,泊松比小。根据主走滑断层的走向设定应力边界,为了防止应力场漂移以及固定位移造成应力集中,右旋应力场施加时将NW—SE边界节点设为固定边界。数值模拟表明,自孔店组(Ek)沉积期至明化镇组(Nm)沉积期,郯庐断裂带所主导的剪应力逐渐增大,到新近纪时期达到高峰。拉张应力则先增大后逐渐减小,沙三段(Es3)沉积期为拉张应力最大时期,东营组(Ed)沉积末期经历了一个短暂的挤压过程。进入新近纪,剪切应力与伸展应力的配比值达到最高,剪切应力占据明显的主导地位,为小微断裂的形成提供了根本动力条件(图5)。

图4 太平洋板块俯冲方向与速率(据文献[23、24]修改)Fig .4 Subduction direction and rate of Pacific plate (adapted from references[23、24])

图5 渤海南部海域新生代应力载荷变化Fig .5 Variation of stress load in Cenozoic in southern Bohai sea

2.2 小微断裂形成的介质条件

岩石作为一种特殊的材料介质,岩性组合、埋藏深度、围压围温及成岩阶段等均影响其介质属性。渤海南部海域新近系馆陶组主要发育辫状河沉积体系,明化镇组主要发育以极浅水湖泊为背景的极浅水三角洲与曲流河沉积体系。勘探实践证实,以黄河口凹陷为代表的渤海南部海域,明下段泥质含量普遍为70%~80%(表1),地层埋深大都小于2 000 m,地层温度大都小于60 ℃,整体处于早成岩阶段或中成岩阶段A期[25]。相比深埋藏、固结程度高、晚成岩阶段的岩石表现为明显脆性形变,高泥质含量、浅埋藏、早成岩阶段的岩石多表现为脆—塑性或塑性形变特征。低成岩阶段的泥岩作为典型的具有压力塑性的岩类,对外在构造应力吸收能力强,导致断裂平面规模和垂向滑动位移较小,地震响应特征不明显,识别难度大。因此,新近系明化镇组高泥质含量与早成岩阶段的塑性岩石介质属性奠定了小微断裂带发育演化的物质基础,塑性岩石介质对外在构造应力的吸收是限制小微断裂平面拓展规模和垂向断距大小的重要因素。

表1 渤海南部海域新近系明下段泥质含量Table 1 Mud content of Nm in southern Bohai sea

2.3 小微断裂发育演化模式

断裂作为具有诱导裂缝带、滑动破碎带和断层核三元结构的不规则地质体,其中断层核是封堵油气的关键要素,其形成经历了岩石碎裂化、细粒化、粉末化的逐级成核模式。相应地,断裂演化程度越高,其规模尺度越大,断层岩细粒化、粉末化也愈加严重,断层泥更加发育,油气封堵能力也越强。

根据上述分析可知,渤海南部海域新近纪郯庐走滑断裂活动形成的强烈剪切应力场和高泥质含量、早成岩阶段的地层岩石属性分别界定了小微断裂形成的构造应力条件和介质属性。相比伸展应力主导下的拉伸破裂,剪切应力条件下发生的剪切破裂平面扩展更快、尺度更大。例如,2001年昆仑Ms8.1地震形成的地表破裂带长度达到426 km,最大地表同震左旋水平位移6.4 m,最大垂直位移仅有4 m;2008年汶川地震形成的北川-映秀断裂带的地表破裂带长达240 km,最大右旋走滑位移4.9 m,最大垂直位移6.2 m[26-27]。根据断裂力学理论和地震活动观测,渤海南部海域新近纪剪切应力主导作用下小微断裂的形成以剪切破裂机制为主,其特征表现为平面强烈扩展、剪切位移为主、垂向沉降较弱,平面破裂规模往往是断裂水平或垂直位移量的四到五个数量级。另一方面,根据断裂封堵油气的主要类型,无论是岩性对接还是泥岩涂抹,其本质是断裂带与目的层段的孔渗条件和排替压力存在差异,当断裂带排替压力大于目的层段压力时,断裂带可以有效封堵油气,两者排替压力差越大,相应地断裂带可封闭的烃柱高度也就越大[28]。勘探实践证实,断裂带泥质含量越高,其物性条件越差,相应的封堵油气能力越强。

综上所述,渤海南部小微断裂是在剪切应力主导下,高泥质含量、早成岩阶段的塑性岩石发生剪切破裂所形成的,其形成演化具有如下特征:①剪切破裂机制作用下岩石快速破裂成缝,成缝时间短,平面破裂规模大,但剪切位移和垂向滑动位移小;②剪切作用下未固结—半固结塑性岩石形成塑性泥质流侵入断裂带,在断裂带内形成泥岩剪切涂抹,泥质流的侵入将极大地降低断裂带的孔渗物性,利于油气封堵;③多期剪切破裂作用下断裂平面规模持续扩展,垂向位移量逐渐累积,在断裂带附近形成破碎带和诱导裂缝带(图6)。

图6 剪切型小微断裂成因演化模式Fig .6 Genesis evolution model of shear micro-fractures

3 小微断裂控藏类型与勘探实践

时间上,渤海南部海域小微断裂形成于走滑、剪切2种构造应力主导地位逐渐发生更替的新近纪,剪切应力体制下岩石发生大范围破裂是其形成的根本原因。空间上,该地区小微断裂多分布于新近系馆陶组和明化镇组,平面延伸短、垂向断距小,多为依附于继承性深大断裂形成的晚期新生型断裂,在新近系形成复杂断块构造圈闭群。根据局部剪切应力的成因机制及发育构造特征,渤海南部小微断裂可划分为横向调节型、垂向传导型和断间均衡型等3种类型。

3.1 横向调节型——以渤中26-3油田为例

伸展和走滑作为渤海南部最显著的构造应力表现形式,2种应力在时空上的叠合以及断裂的不同排列组合往往形成张扭与压扭2种应力场。2种不同构造应力体制转变、过渡的调节带多为局部剪切应力集中带,易于形成小微断裂,横向调节型小微断裂正是形成于2种不同构造应力体制发生转换或调节的区域。

渤中26-3油田位于渤南低凸起西段边界大断层的下降盘(图1),是受边界断裂及其派生的次级断裂联合控制形成的断块圈闭群,油气主要分布于明下段。平面上,位于构造低部位的BZ26-3-1井获得42 m油气层,高部位的BZ26-3-2井只钻遇5.4 m油层,厚砂全为水层,两口井油水关系矛盾,应为相互独立油藏系统;东侧构造与2井区高点幅度相当,按油藏油水关系判断已无勘探潜力(图7)。根据横向调节型小微断裂形成条件,1井区所处的东侧构造区相对宽缓稳定,2井区所处的西侧构造带地层产状高陡多变,构造东西两侧地层产状差异明显,断层掉向相反,且1、2井区油水关系矛盾,两者处于张扭与压扭2种不同应力转换调节位置,具备小微断裂形成的构造条件。在上述模式指导下,运用基于断层保边算子的分频倾角滤波组合技术,最终成功识别并落实了小微断裂F1,极大地改变了构造圈闭的形态和高低关系,并最终在1井的构造低部位钻探BZ26-3-9井,获得油气层22.3 m,且为厚层砂体成藏,新增三级天然气地质储量1.58×108m3,三级石油地质储量370×104t。

图7 渤中26-3油田横向调节型小微断裂控藏类型Fig .7 Reservoir-control types of lateral adjustment micro-fractures in BZ26-3 oilfield

3.2 垂向传导型——以垦利9-1油田为例

垂向传导型小微断裂是由基底或深部走滑断裂活动过程中剪切应力由深层向浅层盖层传导形成局部剪切应力场,导致浅层岩石发生破裂而形成的。由于浅层岩石脆-塑性形变对剪切位移量的吸收,导致断裂垂向尺度小而不易识别,此种类型小微断裂多形成于基底早期走滑活动明显,晚期活动明显减弱或停止的走滑带或凸起区。

垦利9-1油田处于东西均为郯庐走滑断裂所夹持的莱西走滑带,剖面上基底早期走滑特征明显,内幕发育一系列直立走滑断裂,但浅层新近系无明显断裂响应(图8)。胜利油田在邻近矿区边界的高部位钻探KD30井,仅获得1.1 m油层,效果不佳。综合前文,渤海走滑断裂新生代具有多期强烈活动特征,基底走滑活动可以对上覆沉积地层传导形成剪切破坏,具备小微断裂发育的构造动力条件。运用地震-地质一体化手段精细解释落实了小微断裂F2,重新落实了垦利9-1构造(图8)。以F2断层为界,垦利9-1构造东侧钻探的1、2、3井分别在新近系钻遇66.9、32.9和33.7 m油层,构造西侧钻探的4井仅获得3.6 m油层,充分证实了垂向传导型小微断裂控藏的有效性。最终,垦利9-1油田新增三级石油地质储量超4 000×104t,其中新增探明石油地质储量3 200×104t。

图8 垦利9-1油田垂向传导型小微断裂控藏类型Fig .8 Reservoir-control types of vertical conduction micro-fractures in KL9-1 oilfield

3.3 断间均衡型——以渤中34-1油田为例

断间均衡型小微断裂形成于多条大型伸展断裂之间的产状变化段或重叠交会区。一方面,大型断裂平面走向上的突然拐折端或重叠区往往为不同应力的集中带和交会区,导致岩石容易发生破裂形成断裂;另一方面,不同大型伸展断裂的伸展方向和伸展量不可能相同,在伸展断裂的差异伸展作用下,调节断层间位移量的区域往往也易形成局部剪切应力场。因此,断间均衡型小微断裂往往分布于伸展断裂之间的产状变化段,起到调节断裂差异伸展量的作用。

渤中34-1西构造位于黄河口凹陷中央构造脊,早期以深层古近系为主要目的层钻探的BZ34-1-1井在新近系明化镇组钻遇12.6 m气层,认为勘探潜力不大。随着开发进程的深入,继续在油田周边寻找接替储量,在上述模式指导下,将小微断裂成因模式与高精度相干体切片等物探技术相结合,有效识别并精细解释了小微断裂F3,成功落实了渤中34-1西构造圈闭形态,部署的BZ34-1W-1D井在明化镇组钻遇油层47.8 m,气层16.9 m,新增探明石油地质储量957.8×104t,新增探明天然气3.96×108m3。BZ34-1W-1D井的油气发现不仅证实了断间均衡型小微断裂控层的有效性,也是滚动勘探为油田增储上产的成功案例(图9)。

图9 渤中34-1油田断间均衡型小微断裂控藏类型Fig .9 Reservoir-control types of inter-fault balanced micro-fractures in BZ34-1 oilfield

4 结论

1) 郯庐走滑断裂带渤南段“晚断晚衰”的活动特征奠定了渤海南部海域小微断裂形成的宏观地质背景。新近纪以来渤海南部海域剪切应力逐渐取代伸展应力占据主导地位,为小微断裂的大量新生提供了动力条件;高泥质含量、早成岩阶段的岩石介质属性决定了小微断裂带形成演化的介质条件。小微断裂具有剪切破裂机制主导下塑性泥质流侵入剪切-涂抹成核的发育演化模式,泥质流的侵入极大地改变了断裂带的孔渗条件是小微断裂封堵油气的重要原因。

2) 根据局部剪切应力的形成环境及构造特征,渤海南部小微断裂可分为横向调节型、垂向传导型和断间均衡型等3种类型。横向调节型小微断裂形成于2种不同构造应力体制发生转换或调节的区域;垂向传导型小微断裂多发育于基底早期走滑活动强烈,晚期活动明显减弱或停止的走滑带与凸起区;断间均衡型小微断裂形成于多条大型伸展断裂之间的产状变化段或重叠交会区,起到调节大型伸展断裂不均衡伸展量的作用。小微断裂精细识别与解释技术在渤中26-3、垦利9-1和渤中34-1的成功应用对于渤海油田高勘探成熟区的油气勘探具有重要意义。