氮肥运筹对优质杂交稻产量及氮素吸收利用的影响

2019-04-02单双吕方升亮田阿林史勇敢杨远柱邹应斌

杨 广,单双吕,方升亮,雷 涛,田阿林,陶 醉,张 毅,曾 波,史勇敢,杨远柱*,邹应斌*

(1湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院,长沙410604;2湖南农业大学,长沙410128;3全国农业技术推广服务中心,北京100125;4湖南亚华种业有限公司,长沙410005)

杂交水稻氮肥施用方法及氮肥利用效率一直是国内外研究的热点问题。研究证明,较高的施氮量,能保证超级杂交稻达到较高的叶面积指数,在抽穗期维持较高的叶片干物质分配比例和单茎叶片重,有利于后期植株光合能力的提高,也有利于防止早衰,促进净光合产物的彻底转运,发挥超级杂交稻的增产潜力[1~3]。前人研究表明,适当比例的氮素后移,有利于优化水稻群体结构,提高氮肥的利用效率[4~6]。但是,后期过量施用氮肥会增加杂交水稻叶片氮素含量和积累量,影响茎秆或籽粒中碳水化合物的积累,降低籽粒产量[7];不同水稻品种对氮素敏感程度也存在显著差异[8]。本研究在大田栽培条件下,采用不同施氮量和施氮时期处理,研究不同氮肥运筹模式对杂交水稻产量构成及氮肥利用效率的影响。

1 材料与方法

试验于2017~2018年在浏阳市北盛镇进行。以优质杂交稻品种晶两优华占(V1)、锦两优华占(V2)和晶两优1212(V3)为试验材料,设3种施氮量及4种氮肥运筹模式,即高氮4-3-3模式(N1),中氮5-3-2模式(N2),低氮6-0-4模式(N3)和高氮4-2-4模式(N4)(表1)。田间采用裂区排列,以施氮量为主处理,以品种为副处理,小区面积7m×10m,主处理间设田埂,重复3次。试验于2017年5月17日播种,6月16日插秧,9月25~28日收获;2018年5月18日播种,6月18日插秧,9月27~30日收获。移栽密度23.3 cm×23.3 cm,每穴基本苗数2苗。两年相同。耙田前施用51%的复合肥(17-17-17)作基肥,各处理施用量相同,移栽后7 d施用尿素作分蘖肥,拔节后5 d施用尿素和氯化钾作穗肥。各处理磷肥(P2O5)、钾肥(K2O)用量相同,分别为 95 kg/hm2和 140 kg/hm2。2017年试验田前作晚稻,冬季种植绿肥。土壤有机质含量 26.5 g/kg,全氮 1.85 g/kg,碱解氮、有效磷、速效钾含量分别为 114.0、17.5、119.0 mg/kg,pH 为6.00。表1中施氮量为水稻种植所施用的复合肥或尿素,即不含冬季绿肥的氮素。其他田间管理和病虫草防治与当地水稻高产栽培措施相同。

表1 试验设计

成熟期取样调查产量构成,各小区分别调查30穴的穗数,根据平均每穴穗数选取长势均匀的10穴稻株作样本,调查每穗粒数、结实率、千粒重等产量构成因子。样本取回实验室晾干,用手工脱粒区分稻谷与稻草,去除杂质,用清水区分饱满粒和不饱满粒,全部植株样品在75℃高温条件下烘72 h,在密封条件下冷却后,分别测定稻谷、稻草和秕粒的干重,计算每穗粒数、千粒重(烘干重)和结实率。2017年采用久保田小型收割机将整个小区收割测产,2018年各小区去除边2行后,收割92穴(5 m2),用微型脱粒机脱粒测产。两年均取样测定稻谷含水量,按照13.5%的标准含水量折算稻谷产量。

将成熟期的实粒、秕粒和稻草分别烘干粉碎,再分别称取0.50 g,经过 H2SO4-H2O2消化和过滤后,采用流动注射分析仪测定植株各部分的氮含量,再根据各器官干物质重与氮素含量计算氮素吸收量。氮素利用效率计算方法如下:

氮肥偏生产力(kg/kg)=稻谷产量÷施氮量;

子粒氮肥生产效率(%)=稻谷产量÷地上部分植株氮素吸收量×100;

氮收获指数(%)=子粒氮素吸收量÷地上部分植株氮素吸收量×100;

每生产1000 kg稻谷水稻所吸收的氮素(包括稻草和稻谷),即氮素需要量(kg)=地上部分植株氮素吸收量÷稻谷产量(t/hm2)。

试验数据采用Staitix8.0软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 氮肥运筹对稻谷产量及收获指数的影响

从表2和表3可以看出,优质杂交水稻产量年间差异显著,2018年平均产量达到12.87 t/hm2,比2017年高47.1%。可见,2018年是难得的气候高产年。不同施氮量处理间产量年间表现不一致,2017年以N2、N3处理产量较高,分别为9.16 t/hm2和9.11 t/hm2,显著高于 N1和 N4处理,2018年则以N3处理产量最低,为12.17 t/hm2,显著低于N1、N4和N2处理。不同品种间产量差异显著,其中,2017年以晶两优华占产量最高,达到9.56 t/hm2,显著高于锦两优华占和晶两优1212;而2018年以锦两优华占产量最高,达到13.45 t/hm2,显著高于晶两优华占和晶两优1212。

不同施氮处理间收获指数年间表现不一致,其中,2017年表现出随施氮量增加收获指数呈下降的趋势,2018年则以N1处理最高,并且显著高于N4处理。不同品种间产量表现与收获指数有关,且不同施氮量条件下表现一致,其中以晶两优华占收获指数较高。由此可见,晶两优华占(2017)或锦两优华占(2018)产量高均是由于收获指数高,而并非总干物质产量高,但增施氮肥条件下,成熟期稻草干物质显著增加,这可能是不同施氮量处理间收获指数差异显著的原因之一。

表2 2017年不同氮肥运筹模式下杂交水稻产量及干物质积累比较

表3 2018年不同氮肥运筹模式下杂交水稻产量及干物质积累比较

续表3

2.2 氮肥运筹对产量构成的影响

表4和表5表明,不同施氮模式下,优质杂交水稻产量构成年间表现不一致。其中,2017年优质杂交水稻单位面积的有效穗数、总颖花数,以及每穗粒数、千粒重等产量构成因素差异不显著,但处理间结实率差异显著,其中以N3处理结实率最高,达到85.6%。2018年除处理间千粒重差异不显著外,其它各产量构成因子处理间差异显著,其中单位面积颖花数以N1处理显著高于N3处理,结实率以N2、N3处理显著高于N4处理。不同品种间各产量构成因子差异显著,并且年间表现不一致。其中,2017年晶两优华占的有效穗数、每穗粒数、总颖花数及千粒重较高,但结实率偏低。2018年锦两优华占单位面积颖花数、千粒重显著高于晶两优1212,但结实率最低。不同品种间产量构成因子的差异,在不同施氮模式条件下表现基本一致,说明氮肥运筹难以改变品种产量构成的遗传特性。

表4 2017年不同氮肥运筹模式下杂交水稻产量构成比较

表5 2018年不同氮肥运筹模式下杂交水稻产量构成比较

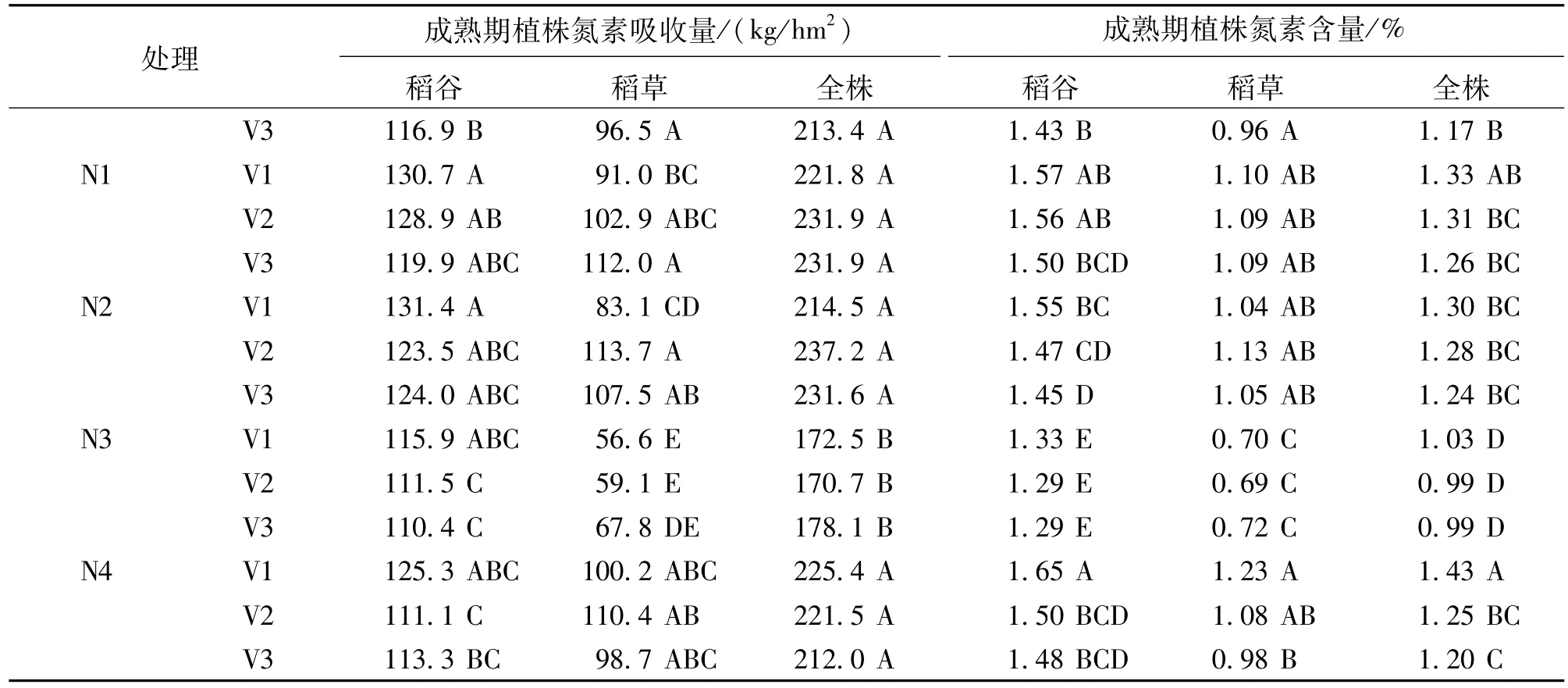

2.3 氮肥运筹对地上部植株氮素吸收和氮素含量的影响

表6和表7表明,优质杂交水稻成熟期植株氮素吸收量和氮素含量,与氮肥运筹模式及施氮量关系密切,随施氮量增加,植株氮素吸收量和植株氮素含量增加,两年试验结果一致。不同氮肥处理条件下,稻谷、稻草及全株氮素吸收量两年均以施氮量最少的N3处理最低,其中2017年分别为112.6、61.2、173.8 kg/hm2,氮素含量分别为 1.30%、0.70%、1.05%;2018年全株氮素吸收量分别为158.5、86.1、244.6 kg/hm2,氮素含量为 1.31%、0.78%、1.05%。除了稻谷氮素吸收量N4与N3处理差异不显著外,其它处理均显著高于N3处理。

表6和表7还表明,不同品种间成熟期植株氮素总吸收量及稻草氮素含量年间表现不一致。2017年稻谷、稻草及全株氮素含量,以晶两优华占最高,分别达到1.52%、1.02%和1.27%,显著高于锦两优华占和晶两优1212,但不同施氮量及氮肥运筹条件下,植株氮素总吸收量品种间差异不显著。2018年则以锦两优华占地上部植株氮素吸收量最高(281.4 kg/hm2),可能是由于稻谷、稻草及全株氮素含量最高,分别为1.44%、0.92%和1.21%,显著高于晶两优华占和晶两优1212,并且,在不同氮肥运筹模式条件下均以锦两优华占地上部氮素吸收量和氮素含量较高。可见,优质杂交水稻地上部植株氮素吸收量和氮素含量,既与氮肥运筹模式有关,也与品种的氮素吸收特性有关。

表6 2017年不同氮肥运筹模式下杂交水稻植株氮素吸收量及含量比较

续表6

表7 2018年不同氮肥运筹模式下杂交水稻植株氮素吸收量及含量比较

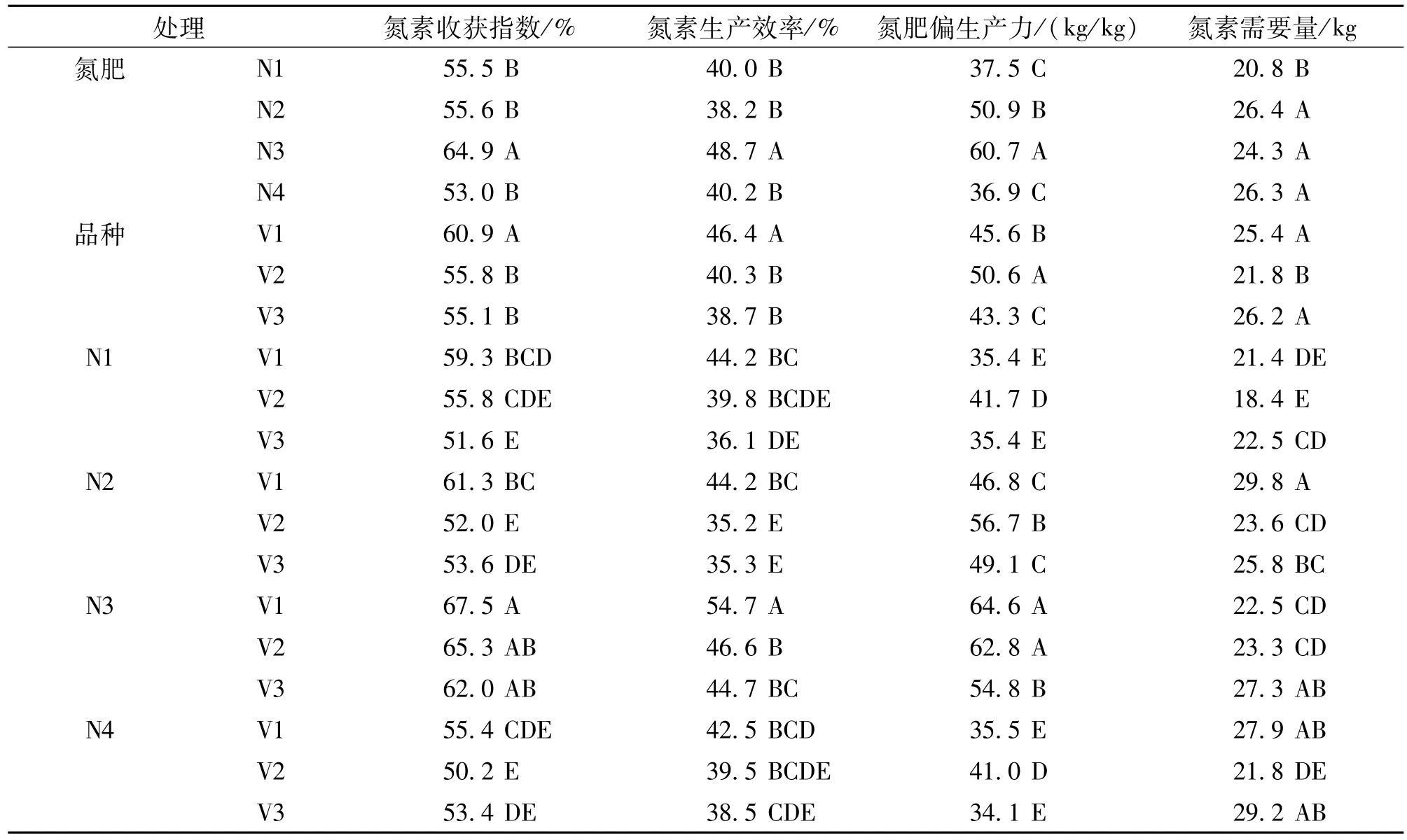

2.4 氮肥运筹对氮肥生产效率及氮素需要量的影响

表8和表9表明,不同施氮量及氮肥运筹模式条件下,优质杂交水稻氮素收获指数、子粒氮生产效率、氮肥偏生产力差异显著,其中均以施氮量最低的N3处理最高,2017年分别达到64.9%、48.7%和60.7 kg/kg,2018年 分 别 为 64.7%、49.4% 和90.2 kg/kg,两年均显著高于 N1、N2、N4处理。每生产1000 kg稻谷所吸收的氮素,即氮素需要量则以N3处理最少,两年分别为24.3 kg和17.6 kg。不同施氮量及氮肥运筹模式条件下,2017年以晶两优华占氮素利用效率最高,氮素收获指数为60.9%、子粒氮生产效率为46.4%、氮肥偏生产力45.6 kg/kg,显著高于锦两优华占和晶两优1212;2018年则以锦两优华占最高,氮素收获指数为65.6%,氮肥偏生产力为79.4 kg/kg,但氮素子粒生产效率(45.6%)、氮素需要量(19.1 kg/kg),与晶两优华占或晶两优1212比较,差异均不显著。

表8 2017年不同氮肥运筹模式的杂交水稻氮素利用效率比较

表9 2018年不同氮肥运筹模式的杂交水稻氮素利用效率比较

3 讨论

施氮量和氮肥运筹方式对杂交水稻产量及产量构成均有显著影响。本试验结果表明,施氮量及氮肥运筹模式对优质杂交水稻产量、产量构成及干物质生产均有影响,适当降低氮肥用量能显著提高氮素收获指数、子粒氮利用效率及氮肥偏生产力,而不影响稻谷产量。增施氮肥主要是提高了稻草及稻谷的氮素含量,尤其是增加了稻草的氮素吸收量,这与已有的研究结果基本一致[1~6]。可见,增施氮肥,尤其是后期增施氮肥增加了稻谷氮素含量,可能会导致稻米蛋白质含量增加,影响稻米的食味品质[9]。

杂交水稻产量存在显著的品种间差异和年间差异[3,8]。本试验结果表明,2017年以晶两优华占产量最高,平均达到9.56 t/hm2,2018年则以锦两优华占产量最高,平均达到13.45 t/hm2。3个供试杂交稻品种,2018年平均产量达到 12.87 t/hm2,比2017年平均高4.12 t/hm2,增产47.1%。试验还证明,2018年高施氮量处理显著增产,而2017年则显著减产,说明增加氮肥用量或改进氮肥施用模式是否增加杂交水稻产量,可能与种植期间的气候条件,尤其是抽穗到成熟期间的光照条件有关。在光照好的条件下,增施氮肥改善了叶片光合能力,可能增加产量,而在光照较差的条件下,可能会导致产量下降。可见,关于施氮量及氮肥运筹模式与光照对杂交水稻产量的互作需要进一步研究。