天空地海多基协同多源融合的海洋应用设想

2019-03-29张拯宁安玉拴航天恒星科技有限公司

文 | 张拯宁 安玉拴 航天恒星科技有限公司

一、引言

十九大报告中明确指出,要坚持陆海统筹,加快建设海洋强国。当前,航天技术发展迅猛,并广泛应用在国家军民信息建设中,通过不同类型的星载传感器实现遥感信息的采集、传输、处理及分发等功能,获取全球范围内近实时的态势感知信息;结合空基、岸基、海基等多源监测手段,实现对海洋目标的连续、实时、精确的监视与预报,支撑海洋信息获取与处理技术能力的提升,推动海洋强国建设。

海洋多源协同监测成为各国关注的焦点,美国已形成海洋立体综合监控体系,以卫星为基础,结合无人机、无人船技术,配合浮标和离岸设备等形成监控体系,实现海洋全方位立体观测。欧洲建立“海洋监控网络”,推行“欧盟一体化海洋”体制,建成了海上边界监控系统,其技术手段和管理体制处于世界领先水平。日本正在加强“海洋监视体制”构建,使用卫星和远程长航时无人机进行海洋监视,收集进入该国周边海域的舰船、可疑船只信息,已覆盖钓鱼岛及其周边岛屿。

目前我国在天基、空基、岸基、海基等方面已建成大量基础设施,并在海南、江苏等沿海城市建设无人机基地,采集了大量的海洋数据;但在多基协同和数据融合方面,现有技术手段尚未形成全面的、多维度的海洋协同监测体系,无法满足当前业务应用。因此,需深入分析现有监测技术手段的特点,针对海洋应用要求,提出一种科学合理的天空地海多基协同信息融合的海洋应用模式。

二、海洋多基信息协同应用需求

近年来,经过数字海洋和透明海洋工程的实施,在海洋信息化建设方面取得了丰硕的成果,但仍无法有效支撑海洋强国建设战略和“一带一路”倡议目标的实现,目前主要存在几点不足:①海洋多源信息获取能力薄弱;②中远海海洋信息通信传输手段不足;③海洋多源信息融合应用水平较低,无法在海洋动态监管、防灾减灾等业务中及时获取精细化的海洋信息辅助决策。

1.海洋多源遥感监测需求

海洋环境复杂、资源丰富,随着人口的增长和陆地非再生资源的大量消耗,开发利用海洋对人类生存与发展的意义日显重要。因此,需利用先进的遥感技术,指导人们科学合理地开发、利用海洋。与常规的调查手段相比,海洋遥感技术具有独特的优点。

1)遥感监测不受地理位置、天气和人为条件限制,可覆盖地理位置偏远、环境条件恶劣的海域及因政治原因无法进行常规调查的海域。

2)遥感监测能提供大面积影像,尤其是天基遥感像幅面积可达上千平方公里,对海洋资源普查、防灾减灾及动态监管都极为有利。

3)天基遥感能周期性地监视大洋环流、海面温度场的变化、鱼群的迁移、污染物的运移等,获取的海洋信息量非常大。

4) 可同步观测风速风向、流速、海洋污染、海浪、海气相互作用等情况。

目前,单一遥感监测手段都有其特点,并存在其局限性,主要体现在以下几个方面(见表1)。

表1 不同遥感监测手段对比

海洋全要素信息获取与处理是各海洋强国占领制高点的必然需求,由表1可知,天空地海等多基遥感各有优势,但目前还没有单一的遥感监测手段可同时满足海洋全要素信息高空间分辨率、高时间分辨率、全天候持续监测的需求。因此,为了采集海洋全要素信息,全面认知海洋,采用多源遥感监测手段对同一目标,获取不同光谱、不同特征、不同目标属性的多维遥感信息是极其必要的。

2.海洋多元通信传输需求

近十年来,从电缆到光缆、有线到无线、从2G到5G,岸基通信手段发展迅速,但由于海洋环境复杂多变、高湿热/盐雾/霉菌、海上施工困难等原因,海洋通信的发展略滞后于岸基通信。为了保障“一带一路”发展,必须确保海上丝绸之路相关海域能够实现无缝、高效和可靠的通信覆盖。

常规的海洋通信网络包括海上无线微波通信、卫星通信、基于陆地蜂窝网络的岸基移动通信以及光缆通信。由于通信制式互不兼容、通信带宽高低不一、中远海覆盖范围存在盲区、缺乏高效统一的管理机制,常规海洋通信网络难以满足我国日益增长的海洋活动需求,成为制约海洋经济发展的瓶颈(见表2)。因此,研究适合我国国情的海洋通信网络架构,构建一个全覆盖、高可靠、易管理、低成本的新型海洋通信网络是非常重要的。

表2 常规海洋通信网络对比分析

海洋全要素信息的交互共享服务与通信传输密不可分,特殊复杂的环境条件对中远海海洋通信传输在通信覆盖范围、带宽等方面提出了严苛的要求;且目前没有单一通信手段可同时满足海上/水下多平台之间便捷无缝通信的需求,因此研究广域覆盖、多元化和高可靠性的海上通信技术势在必行。

3.多基协同融合应用需求

随着对地观测平台、遥感传感器种类和数量日益丰富,多波段、多极化、多尺度的遥感数据源源不断地产生。如何实现多基多源遥感数据之间的有效融合,从而提高数据利用价值,并从多源融合数据中挖掘出新的海洋关注信息,成为了遥感领域内的一个研究热点。

多源遥感数据融合是将包含同一海洋目标或关注区域的、在空间、时间、光谱上冗余或互补的多源遥感数据按照一定规则(或算法)进行运算处理,获得比任何单一数据更精确、完整、有效的信息,生成具有新的空间、时间、光谱特征的合成影像数据,以达到对目标和场景的综合、完整描述。除此之外,还可结合通信数据、导航定位信息、指挥决策信息,运用大数据挖掘和人工智能进行协同融合。相比单一数据来源,多源遥感数据融合具有明显优势:①可提高数据来源的完整性和可靠性;②提高目标检测和识别的准确性;③提高变化检测和信息更新的能力。

综上所述,海洋应用需求的快速发展对海洋信息处理提出了更高的要求,从可见光、雷达等单一传感器信号处理向多传感器信息融合方向发展,融合应用天空地海多基多源遥感服务海洋信息化建设是未来的发展方向。

三、多基协同多源融合海洋应用构想

由于目前海洋目标种类繁多、时空分布不均匀、传感器各异、数据差异大,造成多基协同监测难;而海洋用户分布较广、通信需求多样化、通信手段体制/频率/速率差异大,造成协同通信难;同时海洋多基监测与通信手段时空分布不均匀,形成的数据颗粒度不一致、格式不统一等问题,造成大数据匹配与融合处理难度较大。因此,有必要推动以天空地海多基协同的多源数据融合应用服务于海洋领域。

1.天空地海多源数据获取技术

卫星遥感作为一种长时间和大范围监测手段,在海洋环境监测中已成功应用,无人机航空遥感近几年迅速发展。然而由于海洋光学特性复杂,水环境变异时空尺度较高,对星载/机载传感器的时间、空间、辐射分辨率都有着较高的要求,致使海洋环境定量遥感研究很难取得突破性进展。传统的海洋星载水色传感器虽然在光谱分辨率及信噪比方面具有优势,但空间分辨率不高,时间分辨率受到卫星重访周期以及天气因素限制,传统的水色传感器在海洋环境监测中的实际应用较为有限[1]。同时在多源遥感监测的背景下,传感器辐射特性的不一致性和时序不稳定性导致海洋环境定量遥感仍面临较大挑战。因此,在卫星遥感、无人机遥感成熟应用的基础上,急需整合天空地海多基感知前端,涵盖卫星、有人机、无人机、船载终端、多波束、浅底层剖面仪等,将水下信息、海面信息、导航定位信息与天基/空基感知信息进行融合应用,详见图1。

图1 多基多源遥感监测示意图

2.卫星遥感与低空遥感协同监测技术

无人机低空遥感精细化快速调查可与卫星遥感大范围观测优势互补,形成立体观测能力,服务于海洋应用领域。

1)在分辨率方面,卫星遥感覆盖范围大,无人机低空遥感以甚高分辨率(优于0.1m)为主,可形成卫星大范围普查+无人机精细化详查的作业模式,可在海上应急救援、海洋灾后评估、海岸带监测等业务上广泛应用。

2)在时效性方面,一般情况下,民用卫星按照既定轨道和倾角参数运行,而无人机具备快速灵活的作业能力,因此可在重点关注区域采用无人机低空遥感监测,填补卫星遥感过境空隙,在时效性上与卫星互为补充。

3)在空间性方面,由于海洋上空云量较多、雾气较大,采用可见光传感器进行海洋环境监测时,成像质量易受天气情况影响;而无人机便于低空作业,有效规避海上云雾,避免不良天气对卫星遥感的影响。

4) 在数据源方面,虽然卫星资源也可搭载光谱、雷达等传感器,但在突发事件区域的过境卫星,不一定搭载业务所需传感器,造成无法及时获取所需光谱数据。但无人机采用机械结构可灵活换装激光雷达(Lidar)、合成孔径雷达(SAR)等各类载荷,有效补充数据类型,尤其是高精度立体测绘数据。

综上所述,整合卫星遥感和无人机低空遥感各自在分辨率、时效性、空间性和数据类型等方面的优势,互为补充,可形成有效的天地一体化立体观测能力,服务于海上突发事件应急处置、海洋防灾减灾等领域。

3.多源遥感数据融合应用技术

海洋目标类型众多,不同的目标对应不同光谱信息,而多源遥感数据光谱信息丰富、覆盖面积大、空间分辨率较高。因此需将单一传感器的多波段信息或不同类别传感器所提供的信息加以综合,消除多传感器之间可能存在的冗余和矛盾,加以互补;在同一地理坐标系中,把多幅遥感图像数据按照一定的规则,生成一幅更能有效表示该目标的图像信息,从而获取海洋目标的全要素信息[2]。

目前针对同一目标,以可见光为主传感器,结合其他多基多源遥感数据融合分析,以SAR影像和可见光影像为例,阐述多源信息融合应用于海洋监测。SAR传感器可穿透云层对地成像,具有全天时、全天候的特点;SAR图像具有振幅和相位两种特性。振幅信息反映地物对雷达波的后向散射强度,与地物的介电常数、含水量以及粗糙程度相关,用于识别地物目标和分类。而相位信息则反映传感器平台与地面目标的往返传播距离,用于三维立体建模及目标检测[3]。下面以天津港口区域为例分析可见光与SAR影像融合后用于道路、港口建筑物等目标提取(见图2)。

图2 可见光与SAR影像融合

由图2可见,港口区域SAR影像(图2 b)中含有多处可见光影像(图2 a)中不易察觉的特征信息(红框标记处),如挡浪坝、透水构筑物、桥梁、道路等地物特征。融合图像(图2 c)的空间分辨率接近于原SAR影像,同时特征信息也得到了加强,且融合图像光谱信息丰富。因此,SAR图像与可见光图像融合可将两幅图像的信息互补,将SAR图像的重要目标特征信息加入到可见光图像中,并使融合图像尽可能保留原可见光图像的细节与光谱信息,可提高可见光图像的空间结构和特征信息,为灾后评估、目标识别等业务提供目视效果好、特征明显的融合图像,广泛应用于海冰监测、溢油监测、船只监测等领域。

四、基于天空地海多基信息融合的典型应用

1.我国近岸海域动态监管体系

采用“天空地海”一体化监视监测技术,融合应用天空地海多基手段,构建国家—省—市—县四级海域监测体系。通过遥感卫星、无人机、移动监测平台、浮台、岛礁监测站、无人艇、波浪能滑翔机、通信卫星、导航卫星等多种感知手段,可实现我国近岸海域“全覆盖、立体化、高精度”综合监控,形成主动监控与协同处置能力,对我国近岸海域边界/争议区的岛礁及周边海域、重点航线、捕捞区、油气资源开发活动等进行动态监测,体系架构图如图3所示。

图3 近岸海域动态监管体系架构示意图

2.海上通信指挥体系

基于卫星通信、北斗导航、无线通信、AIS等技术,集成天、空、岸、海多源数据采集、处理、应用装备,构建三级联动指挥体系,指令传达至最基层任务单元,形成海上通信指挥体系。指挥中心或者基地可通过卫星通信、短波通信等方式接收船队回传的各类监测数据,实时分析、指挥决策,下达任务指令,形成对非法船舶、环境污染和非法捕捞等行为的常态化监控能力(见图4)。

图4 海上通信指挥体系架构图

3.海洋多源遥感灾后评估

目前,多源遥感在海洋防灾减灾方面进行灾情信息快速获取与动态评估的应用逐渐成熟。台风过境后要快速获取、分析灾情,并快速作出合理的救援响应,就需以不同尺度、不同类型的地理空间信息为基础;而遥感影像是灾情信息的重要载体,多源遥感影像具有光谱信息丰富、纹理结构清晰、成本较低、速度快等特点,满足对灾情监测时效性和灾情评估准确性的要求,在灾情监测和评估中作用显著。因此,由于灾情信息多样性和灾情信息需求的紧迫性,用一种影像无法完全满足灾情快速、精确分析的要求,所以利用多源遥感影像来进行灾情评估是必要的。

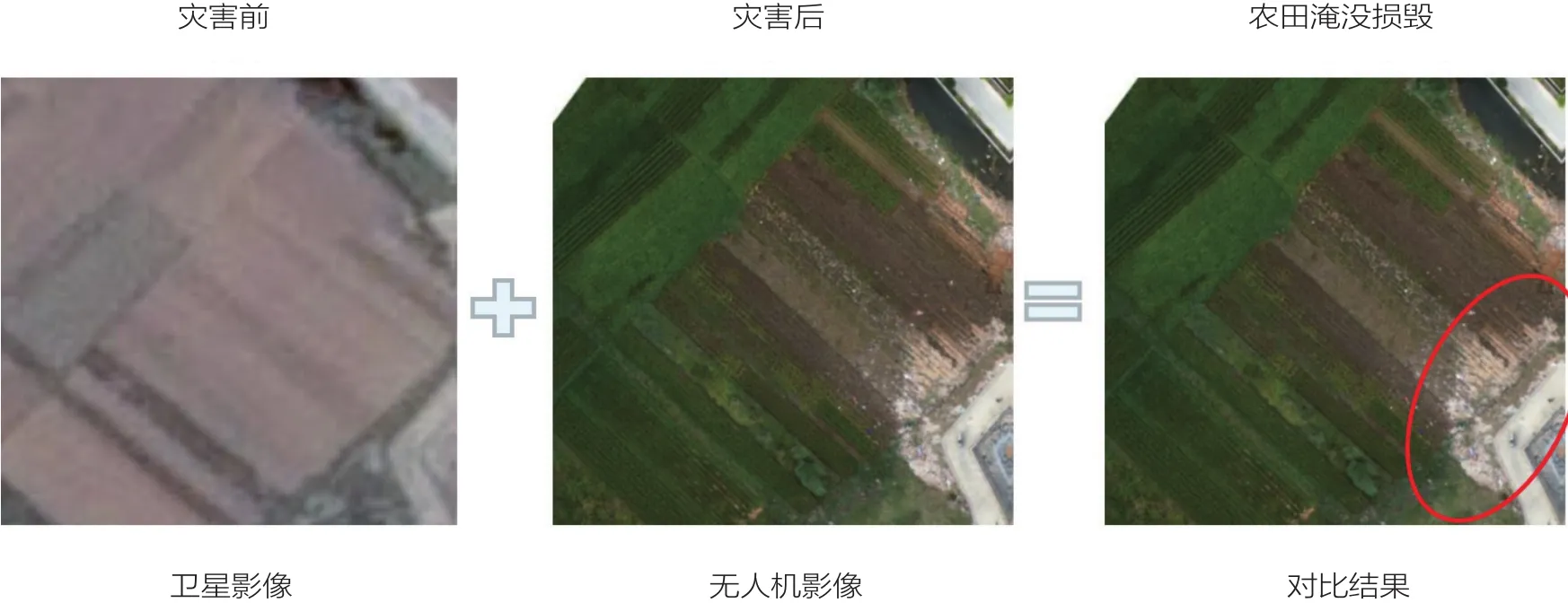

以2015年9月台风杜鹃在中国福建省莆田市登陆为例,运用无人机进行灾情快速调查,形成0.1m正射影像成果;同时获取高分系列卫星在台风受灾前的过境影像,融合对比发现大量农田受台风影响,导致海水倒灌淹没农作物(见图5)。

图5 台风灾情调查农田淹没情况

此外,通过多源遥感影像分析发现灾后堤坝损毁、码头船只受损等灾情,提取受灾区域,统计受灾面积,为灾情调查评估和灾后救援提供了可靠的数据支撑(见图6)。

图6 台风灾情调查现状

五、结论与建议

海洋对于通信、导航、遥感信息有着复杂的需求,应以空间信息技术为基础,结合互联网+、云计算、人工智能等前沿技术,建立天空地海多基协同多源融合的海洋应用体系,实现多源多维立体信息感知、广域通信覆盖、多源数据融合应用,为经略海洋、建设海洋强国提供强有力的支撑。

随着对地观测手段的日益丰富,海洋领域对多源遥感数据融合的需求越来越多,因此,为满足海洋、国土、水利、环保等领域的需求,需进一步深入研究多基多源信息融合的理论和方法,以下是一些可继续深入研究的方向:

1)深入研究通导遥卫星一体化及与人工智能在轨处理的集成技术;

2)深入研究多源遥感数据的空间融合问题,实现任意遥感数据之间的无缝匹配;

3)针对多源异构的遥感大数据,研究深度学习、迁移学习等新技术手段,探索实现高效数据挖掘,海上动目标精准识别。