图像学视角下的清代文武官服补子纹样研究

2019-03-28赵丹彤

赵丹彤,贾 琦

(武汉纺织大学,湖北 武汉430073)

清代距今时间较近,当时照相技术已经传入,因而实物图像资料众多,其服饰纹样在特定的历史背景下呈现出丰富多彩、灿烂辉煌的艺术表现形式。清代服饰图案以华丽细腻著称,尤其是文武官服中补子纹样自明代发展至清代,已成为极富特色的服饰图案。其主张“图必有意,意必吉祥”,通过大量的图文记载得出清代文武官服补子纹样不仅仅是自然界中的图像,也不是仅停留在创作层面的图像,而是已具有特殊象征意义的图像。近代图像学的研究,对中国服装纹样史的深入研究与设计转化起到了积极的促进作用。

1 图像学概述

图像学是一门独立的学说,由希腊语图像演化成的图像志发展而来,其主旨在于研究绘画主题的传统、意义及与其他文化发展的联系[1]。图像学历史悠久,自成体系,形象、文本、意识形态是其重要的组成部分,是20世纪上半叶西方流行的重要艺术研究方法。

在中国人类历史中,先有图像表述,包括用图形进行记事、说事及用图像来表达思想情感,之后才有了语言和文字,因而图像是我国早期人类文明之一。随着社会的文明发展,文字和语言的出现与使用逐渐弱化了图像的功能和地位,但作为一种独立艺术文化的延续发展和文字的原型,图像的世代流传,为人文社科、自然科学等研究起到了积极的推动作用。

通过图像学视角对历史服装进行深入研究,能够较准确地还原历史,发现纹样中独特的审美价值、文化背景和构图形式、色彩搭配等,揭示其在审美语境下的发展、变化及其代表的含义。在我国历代发展史中,清代是中国历史上最后一个由少数民族建立的君主制王朝,亦是一个由满洲贵族统治的多民族融合的朝代[2]。其艺术形式缤彩纷呈,服饰文化既有满族“马背上得天下”的奔放热烈,又有汉族正统文雅的气质。

2 图像学视角下清代文武官服特征分析

中国传统文化博大精深,从早期的象形到现今的造型、色彩及纹样等,图像体系随着时间的发展已经形成了一个丰富多元、变化万千的体系,为设计与研究提供了坚实的基础及庞大的素材库。根据大量的史料图像记载,中国在王朝更迭时必制定新的冠服制度,赋予衣冠以明礼仪、辩尊卑的政治功能,以作为新政权的外在标志。

清朝的建立、强盛、衰败乃至灭亡,直接改变着中国服饰艺术的发展与变革,以皇帝、后妃为主体的宫廷服饰,在服饰外观和形制上彰显了满族骑射民族的特点和风格,是中国服饰史上的第四次服饰大变革。清代官服制度森严,按照社会等级、身份地位、文武职务及着装场合等均有详细规定,除便服外均绘制成图,不得违制。在满汉文化交融的社会背景下,清代官服制度随着社会发展而逐步补充完善。

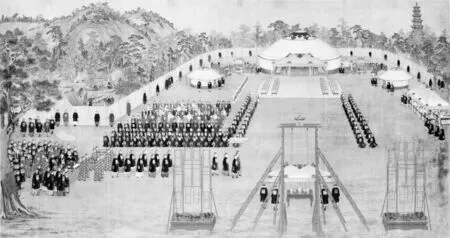

清代朝廷官员穿着的服装又称之为补服,顾名思义,补服系在朝廷文武官服前胸及后背处分别补缀一块边长约为30 c m的正方形刺绣织物,这块正方形图案称之为补子,补子是清代官服中的重要构成元素之一,通过补子中的纹样辨别文武官员的身份、地位、等级。官服颜色以蓝色和石青色为尊贵,至《皇朝礼器图式》完成,明确规定了补服色彩要统一用石青色,并一直沿用(见图1)。

3 清代文武官服补子纹样艺术特征分析

图1 《和素像》 清

3.1 构图形式

根据大量史料及图像总结,衣褂前襟对开,中间以纽扣连接,衣服前片对称开片,前胸处缀的补子为等分的两片,补子上纹样相互衔接,两个半片对齐后为一幅完整的画面;背后处缀的补子则是一块完整的刺绣织物图案。受古代阴阳学说“天圆地方”的思想影响,清代帝、后、王公、贝勒使用圆形补,镇国公以下及文武百官使用方形补(见图2)。方形补构图形式多为对比、平衡、叠加、重复等手法,整体构图效果既规整又稳定,主次分明、繁而不乱、疏密有序。

图2 《马术图》局部 清

3.2 主体纹样

清代文武官员补服主体纹样到乾隆二十四年(1759)《皇朝礼器图式》完成后,补服的形式再没有做过大的调整。补子使用的具体规定为:文一品官补服前后绣鹤,文二品官补服前后绣锦鸡,文三品官补服前后绣孔雀,文四品官补服前后绣雁,文五品官补服前后绣白鹇,文六品官补服前后绣鹭鸶,文七品官补服前后绣鸂鶒,文八品官补服前后绣鹌鹑,文九品官补服前后绣练鹊[3]。由此推断清代文官补子主体纹样以飞禽来区别官级,彰显文官儒雅娴静、神采奕奕(见图3、图4)。

图3 元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服(正面) 清

图4 元青绸缀纳纱二方补绣鹭鸶补服(后面) 清

清代武官一品为麒麟补,二品为狮子补,三品为豹子补,四品为老虎补,五品为熊补,六品为彪补,七品、八品为犀牛补,九品为海马补。武将绣有兽纹装饰的补子,以此彰显穿着者勇猛无惧、威风凛凛。

清代文武官补子主体纹样为飞禽纹样和兽纹,多为单只出现,文官服补子中的飞禽纹多数为单腿独立,一腿微曲或双翅展开,呈翱翔状。清代文官使用的补纹皆描摹于自然界中的动物,但随着补纹的不断演化,经过设计转化的禽类补纹特征差别越来越不明显,禽类足部的蹼、爪、颈部及喙不再有明显的差异,不同种类的飞禽纹主要区别在于头和尾部。清代武官服兽补纹的主要特征在头与足部,一般为奔跑或蹲下的姿态,多为自然描摹类、主观创造类和自然描摹与主观创造兼备类三种形式,有些兽纹可以在自然界找到该动物的原型,但又被人们加以创造转化,如狮、熊、犀、海马纹[4]。

清代文武官服纹样描摹的动物均为雄性,这不仅因为自然界雄性动物往往比雌性动物更加美丽,特征更鲜明、易模拟,同时还因封建社会中,男尊女卑的政治环境,以及官服穿着者主体为男性,使用雄性动物形象也与此相符合(见图5)。

图5 《万树园赐宴图》 清乾隆

3.3 辅助纹样

清代文武官服补子中的辅助纹样主要由植物纹、自然气候纹、吉祥纹等构成,这些纹样的填充令补子画面更加生动饱满。均有吉祥寓意和对政权的美好愿景,具有图像叙事的典型特色。

植物纹中以花卉、竹子、合欢、佛手、灵芝、葡萄、石榴、卷草为主要纹样,装饰补子的同时更深刻的涵义在于所要表达的寓意,如石榴寓意子孙绵长、多子多孙,荷花象征廉洁正直,牡丹寓意富贵吉祥,梅、兰、竹、菊象征君子。

自然气候纹样中以太阳、云、水、海水江崖等纹样为主,纹样布局形式较规律,具有强烈的秩序感与整齐的节奏感。各辅助纹样都富有不同的吉祥寓意,如太阳纹代表天子,象征权利的中心,主体纹样的头首或眼神望向太阳,代表对帝王的尊敬与臣服;海水江崖纹预示万里江山稳固不倒,皇权统治犹如滔滔海水延续不断。

代表吉庆、祥瑞的八吉祥纹样由法轮、法螺、法幢、盖、莲花、瓶、鱼、结八种图案纹饰组成,象征美好的预兆;代表宝物的杂宝纹以及其中的八宝纹等引申为珍贵稀少之意[5]。

3.4 色彩

清代文武官服补子纹样中的色彩多以黑色、青色、黄色等深色系为背景色,使用彩色的丝线和金线织绣纹样,视觉效果反差鲜明,图形动静相宜。

3.5 工艺

清代文武官服补子采用先绣制再补缀于官服上,纹样以刺绣工艺为主,主要有平绣、打籽绣、纳纱绣、缂丝等工艺,补子四周多以花边装饰,立体感更强。

4 结语

在清代276年的封建王朝统治中,其文武官员服饰中的补子纹样一直是整个朝代不可或缺的重要组成部分。清代官员有文官和武官两大职能体系,品级由一品到九品,官服款式、纹饰、色彩及用法上沿袭明代部分典章制度,但又有所不同,根据不同品级有着不同的着装规制。清代文武官服补子纹样是装饰在官服上用于明辨官员职务、等级的艺术图形,将审美情趣与文化背景有机融合,其中主体纹样有明确的界定,是辨别等级地位的关键,但其辅助纹样则根据当时的政治、经济、文化的发展而有所不同。

从图像学的角度进行客观分析,论证出文武官服纹样最大的区别在于主体纹样飞禽纹与兽纹的使用,文官绣有飞禽纹,武将绣有兽纹,通常织绣于方形补的中心位置,整体构图中红日与主体纹样最为聚焦,极易辨别出官员的官位与等级。在所有辅助纹的美好寓意下,色彩艳丽的太阳纹更加凸显臣子对于帝王的臣服与忠诚。总体看来,清代文武官服补子纹样既保留了汉族服饰纹样中的某些特点,又不失其本民族的习俗礼仪,这种表达方式为中国服装纹样史研究奠定了基础,给现代设计者带来灵感的启发。