列车分布式吸能系统的波传播特性和参数分析*

2019-03-28丁兆洋郑志军虞吉林

丁兆洋,郑志军,虞吉林

(中国科学技术大学近代力学系中国科学院材料力学行为和设计重点实验室,安徽 合肥 230026)

高速列车和城市轨道交通飞速发展,列车的安全性问题愈发受到关注。主动安全技术是避免发生列车事故的重要手段。然而,频繁的列车事故表明,主动安全技术依赖于设备可靠性和驾驶员的反应时间,并不能完全保证列车的安全性。因此,被动安全技术仍然是列车安全的最后保障,亟需发展。

对提高列车耐撞性的研究已经取得了一定的进展。Drazetic等[1]在法国进行了实际尺寸的运动列车与静止列车的对撞试验,研究了列车在碰撞过程中的爬车问题。随着计算机技术的发展,数值模拟结合理论分析取代实验研究成为了研究列车耐撞性的主要研究手段。学者们以多体动力学和相关数值模拟[2-5]为技术手段,对列车碰撞问题进行了研究。Dias等[6]和Duan等[7]提出了一系列关于列车结构的优化设计,提高列车的能量吸收能力和耐撞性。Tyrell等[8]发展了以CEM (crash energy management)结构专利为基础的列车,CEM是一种提供铁路设备耐撞性的策略,在车厢两端采用压溃区,在碰撞过程中压溃区以一种可控的方式坍塌来吸收碰撞能量,为乘员保留了车厢中的存活空间并限制了乘员区域的减速度。研究人员还关注了乘员在列车事故中的二次碰撞问题,在模拟试验中加入人偶模型从而获取乘员在事故中更详尽的响应情况[9-10];也进行了关于吸能器的材料和结构的研究,提出了一些优化设计方法[11-13]。

虽然CEM列车已经采用了分布式能量吸收系统,但现有的研究主要集中于车头处吸能装置的设计和优化上。即使对于少数考虑了分布式吸能系统的研究,也大多采用刚体模型模拟车厢。然而,列车是一个长尺寸、车厢相互连接的结构系统,一节车厢的长度就达到25 m左右。当碰撞发生时,冲击载荷以应力波的形式从列车的前端向后端传播,弹性波传过一节车厢大约需要5 ms,所涉及的长度随着时间的推移而增加。这意味着在冲击载荷到达下一个吸能器之前,前面的吸能器已经有一部分被压缩。因此,为了合理评估分布式吸能系统的性能,应考虑沿车厢传播的弹性波的影响。

本文中建立一个分布式吸能系统的简化的波传播模型,同时考虑碰撞过程中车厢中的弹性波和吸能器中塑性波的影响,并基于该理论模型对碰撞过程中分布式吸能系统的响应、主要控制参数和机理进行理论分析,以期为轨道交通中列车分布式吸能系统的优化设计提供理论指导。

1 理论分析模型

1.1 列车碰撞模型的简化

列车的分布式吸能系统是指将吸能部件分布安置在列车的车头和车厢连接处,各部分的吸能部件在碰撞发生时逐级触发、共同作用的能量吸收系统。当碰撞发生时,冲击载荷通过车厢结构以弹性波的形式从车厢前端吸能部件传递到后端吸能部件,轴向作用对吸能部件的压溃破坏行为和碰撞载荷的传递起决定性作用。因此,可忽略复杂的三维结构对冲击载荷的传递和能量吸收的各种影响,仅考虑轴向效应,即将列车简化为一维的、由代表列车车厢的弹性杆和代表能量吸收部件的塑性夹层构成的组合模型,并基于一维应力波理论对其行为进行初步研究。

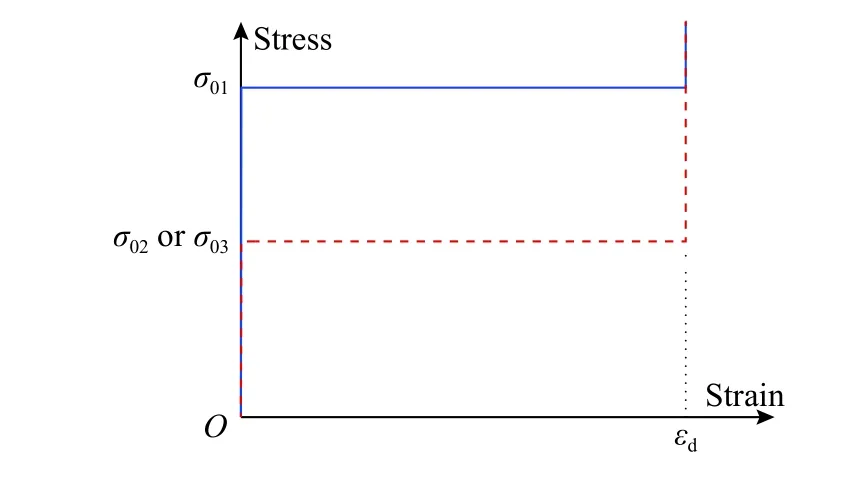

图1 吸能器的R-PP-L模型Fig. 1 The rate-independent, rigid-perfectly plastic-locking(R-PP-L) model for impact energy absorber

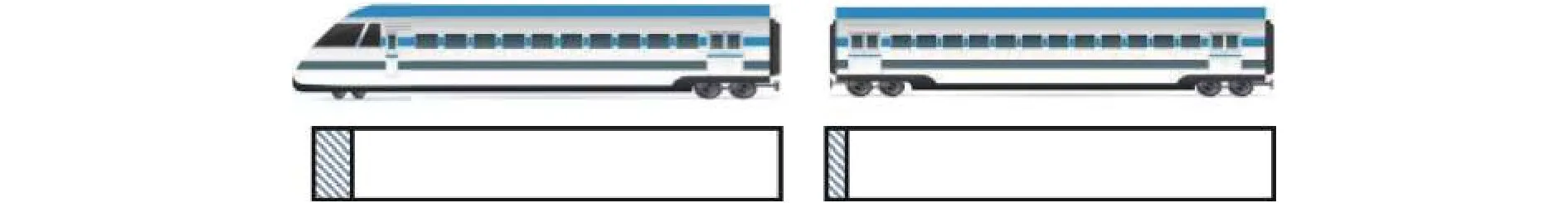

能量吸收装置通过塑性压溃吸收冲击能量,综合考虑时间尺度和关注重点,可以采用刚性-理想塑性(R-PP-L)模型[14]模拟能量吸收装置的材料属性,如图1所示。该模型仅包含两个参数,即平台应力(σ01,σ02或 σ03)和压实应变(εd),分别表征平均撞击应力和压缩效率。另一方面,由于不考虑车厢的塑性变形,采用线弹性材料模拟车厢的材料属性。每个带有能量吸收器的车厢的简化模型,如图2所示,由弹性杆和能量吸收层组成。车头具有独立的吸能器,车厢两端通常各有一个吸能器,为了简化起见,将两个相邻车厢之间的吸能器合并在一起并放置在后车厢前端。本文中仅考虑前3个吸能层,如图3所示,自车头向车尾依次记为1、2和3。需要注意的是,车头处的吸能器应具有更大的吸能能力,而车厢中部的各吸能器通常是相同且弱于车头的,因此吸能层1的平台应力σ01大于后继吸能层的平台应力σ02和 σ03。本文中,取 σ03=σ02。

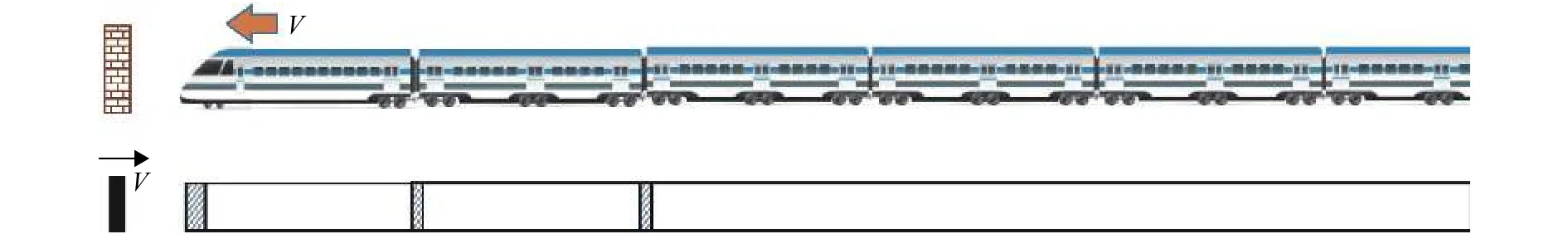

利用上述分节车厢的简化模型,构造含车头的多节列车的简化模型。本文中将对质量块恒速撞击静止的多节组合杆的碰撞情形进行分析,该碰撞情形对应于具有一定初速度的列车撞击固定的墙体或者两列相同的列车对撞的实际情形。由于列车碰撞过程中起主要吸能作用的是车头的吸能装置以及比较靠前的车厢连接处的吸能装置,所以本文中只分析最前端的3个吸能装置,后面的车厢用半无限长的弹性杆代替,如图3所示。

图2 车头和车厢的简化模型Fig. 2 Simplified models of train head and carriage

图3 列车碰撞情形示意图Fig. 3 Schematic diagram of train collision

1.2 列车碰撞过程的理论分析

应用一维应力波理论,对上述碰撞情景进行理论分析,研究碰撞过程中分布式能量吸收系统的响应规律和抗冲击性能。基于拉格朗日坐标系建立碰撞响应的控制方程。

理论推导过程中采用的参数为:吸能层1、吸能层2和吸能层3的平台应力分别为σ01=150 MPa、σ02=100 MPa和σ03=100 MPa;吸能层1的密度和长度分别为ρ1=600 kg/m3、L1=1 m,吸能层2和吸能层3的密度和长度分别为ρ2=ρ3=400 kg/m3、L2=L3=0.5 m;各吸能层的压实应变均设为εd=0.8;弹性杆的杨氏模量和密度分别为E=66 GPa、ρ0=2 700 kg/m3,连接3个吸能层的两段弹性杆长度均为L0=25 m;吸能层和弹性杆的横截面积均为s=0.01 m2,质量块的恒定冲击速度为 V=20 m/s。

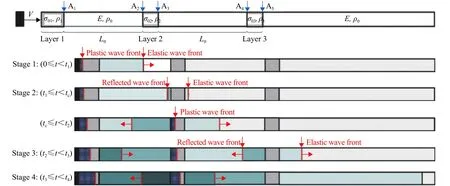

在碰撞过程中,弹性波的传播是冲击载荷和能量从碰撞前端传递到后端的连接纽带。图4为碰撞过程中的变形过程和应力波传播情况的示意图。可以利用弹性波到达相应界面的时刻,即特征时间tn(n=1,2,…),将分析过程划分为若干阶段。对每个阶段,杆中弹性波的传播可以分解为几个弹性简单波的叠加。因此,弹性杆中的速度和应力分布由杆两端界面处产生的左行波、右行波两列弹性波叠加结果决定。根据应力波理论,可以得到以界面应力和速度为变量的常微分控制方程组。特征时间满足

图4 碰撞中的变形过程和应力波传播情况Fig. 4 Schematic diagram of the deformation process and the propagation of stress waves

(a)阶段 1 (0 ≤ t < t1)

当刚性墙撞击组合杆前端时,吸能层1开始压溃,压溃波开始在吸能层1中传播。压溃波波阵面前端的应力达到其平台应力σ01,推动吸能层1的未变形部分向前加速运动。根据弹性波理论,在这个加速过程中,随着界面A1的速度的增大,界面A1的应力随之上升直至达到σ01。同时,弹性波通过弹性杆以弹性波速C0从界面A1向界面A2传播。在弹性波到达界面A2之前,吸能层2处于静止且未变形状态。由压溃波波阵面上的质量守恒关系和吸能层1未变形部分的动量守恒关系可以得到阶段1的控制方程为:

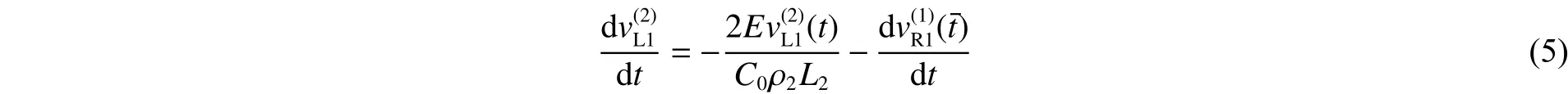

式中:Φ1是吸能层中被压实部分的长度,vR1是从界面A1处产生的右行波在界面A1处引起的质点速度,上标“(n)”表示控制方程所代表的响应的第n个阶段;,。

(b)阶段 2(t1≤t<t2)

当弹性波传递到界面A2后,在界面处产生反射波并向左传播,同时从界面A3处产生一个弹性波在杆2中向右传播。界面A2处的应力和速度响应是由传递到该处的右行弹性波和此处产生的左行弹性波的叠加效应决定的。需要注意的是,由到达的右行弹性波在界面A2处引起的响应,与其在阶段1中在界面A1处产生的响应具有对应关系,两者只相差一个时间差:

最初很短的时间里,界面A2处的应力σA2小于σ02,吸能层2作为一个整体向右加速运动,对整个吸能层2用动量守恒关系,得到此段时间的控制方程:

式中:vL1是由左行弹性波引起的界面A2处的质点速度响应,,。

当界面A2的应力在tc时刻达到吸能层2的平台应力后,吸能层2开始压溃吸能。时刻tc可以由式(5)求得。由压溃波波阵面的质量守恒关系,对吸能层2的变形部分和未变形部分使用动量守恒关系,得到阶段2中压溃响应的控制方程为:

式中:vR2为界面A3处由右行弹性波所引起的质点速度响应,,,。由于没有新的弹性波传递回界面A1,关于吸能层1的控制方程没有发生改变,故没有在这一节继续展示。在后续的理论推导部分,也只展示该阶段出现的新的控制方程。

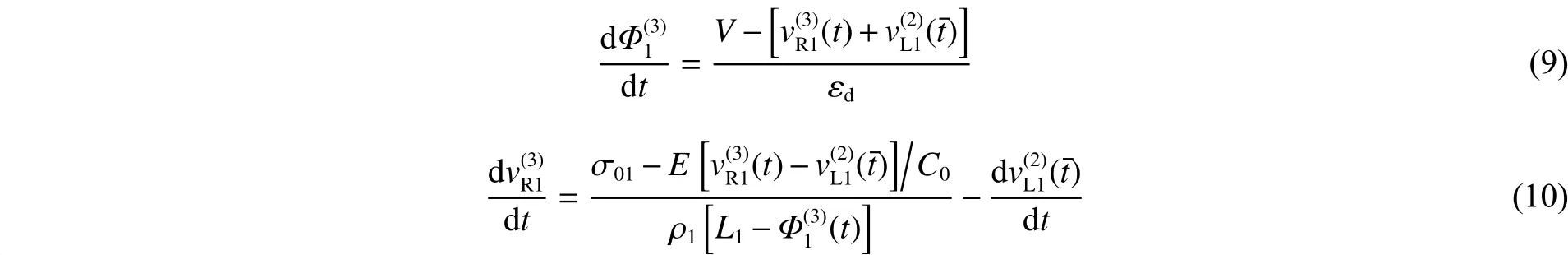

(c)阶段 3(t2≤t<t3)

第一段弹性杆中的左行弹性波在t2时刻到达界面A1。相较于阶段1,此阶段中界面A1的速度响应由左行弹性波和新的右行弹性波的叠加效应决定。同样,由吸能层1的压溃波波阵面的质量守恒关系和未变形部分的动量守恒关系,可以得到控制方程:

同时,第二段弹性杆中的右行弹性波在t2时刻到达界面A4,吸能层3开始整体加速运动,界面A4处产生左行反射波,界面A5处产生右行弹性波传入半无限长的弹性杆。与阶段2对吸能层2的分析一致,最初界面A4处的应力小于吸能层3的平台应力,吸能层3未发生变形。对吸能层3整体应用动量守恒关系,得到:

式中:vL2是界面A4处产生的左行弹性波引起的质点速度响应,

经过计算和后续的理论分析,发现吸能层3不会发生压溃,可以视为刚体。具体结果和分析将在下一节进行详细论述。

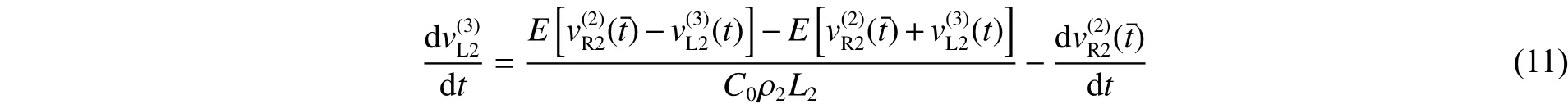

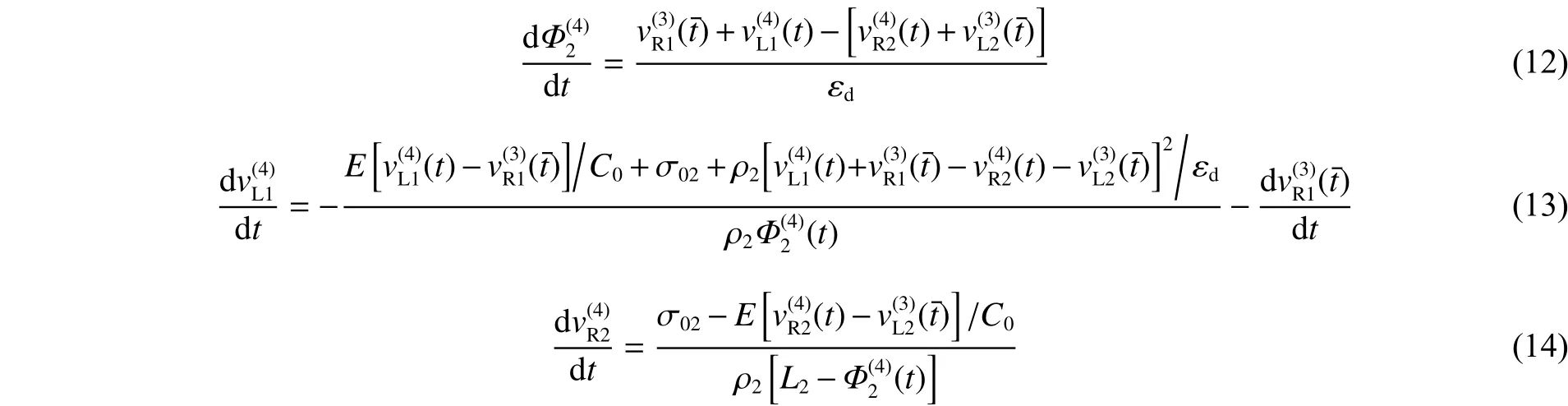

(d)阶段 4(t3≤t<t4)

在t3时刻,新的右行弹性波传递到界面A2,从吸能层3处反弹产生的左行弹性波到达了界面A3。在阶段4中,界面A3的响应由左行弹性波和右行弹性波的叠加效应决定,这是此阶段响应与阶段2响应的唯一不同。类比于阶段2,得到阶段4的控制方程为:

对于阅读推广而言,产品形象就是服务形象,它反映了品牌形象与服务的牢固联系,是品牌形象的核心构成要素。在这个要素中,品质是关键,创新性的活动设计和读者认可的高价值感将促进品牌形象的成功塑造。个性形象是指品牌拥有的人格特性,它能使品牌形象更加生动和有趣。比如针对青少年阅读推广的品牌个性形象可以赋予其朝气的、富于想象的、精力充沛的特征等。

本文中理论推导部分只展示了碰撞过程中前4个阶段的响应控制方程。类似地,在需要的情况下可以拓展到后继的阶段。

利用弹性简单波的传播特性将分析过程分成不同的阶段后,每个阶段中相应界面的响应可以用弹性波的叠加进行分析求解,而吸能层中压溃波的传播情况可利用压溃波波阵面上的质量守恒和动量守恒条件分析,从而将一个需要求解偏微分方程组的弹性波与塑性波耦合的复杂问题简化为只需要通过求解常微分方程组得到各个界面上的质点速度和应力的响应。

2 结果与讨论

运用四阶龙格-库塔(Runge-Kutta)法对各个阶段的控制方程进行求解,可以得到每个阶段整个系统的响应,并对系统的吸能特性和机理进行分析。

2.1 吸能层2和吸能层3的响应

对于各个吸能层来说,如果发生压溃,则该吸能层至少有一个界面的应力高于平台应力,并且该界面与另一界面有沿应力方向的相对运动。

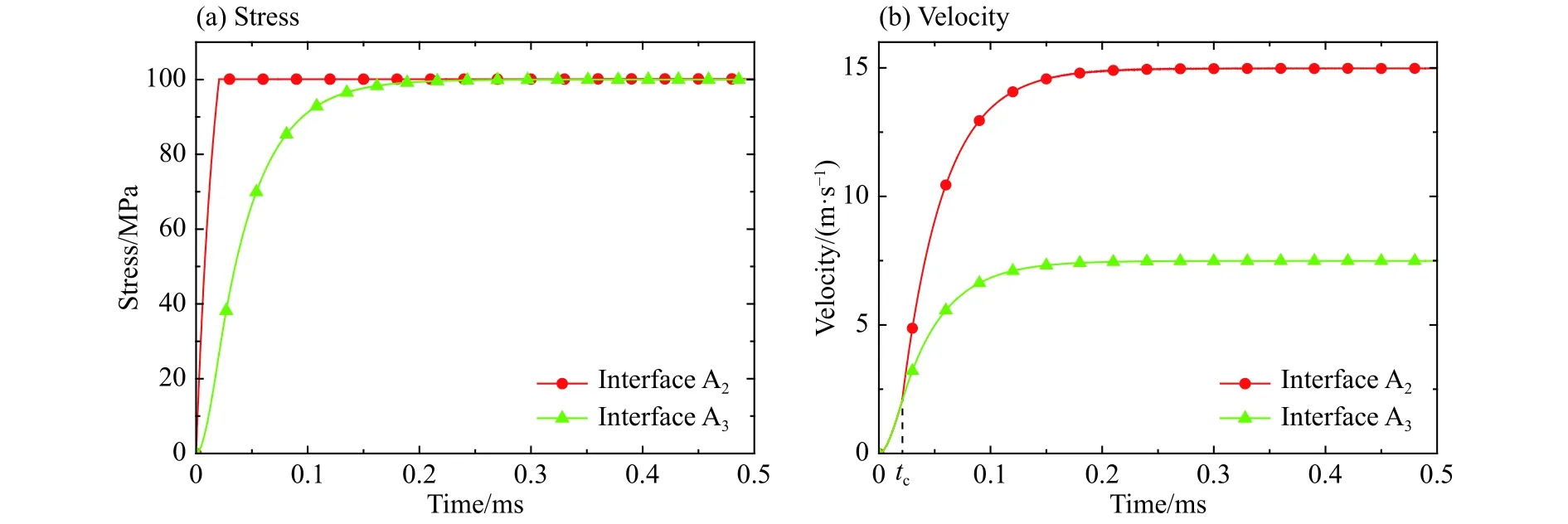

以阶段2中的吸能层2为例,在最初弹性波到达界面A2时,吸能层2未被压溃。吸能层2的响应可以通过未变形阶段的控制方程式(5)结合初始条件求解出vL2来表征。而当界面A2的应力于时刻tc达到吸能层2的平台应力后,式(5)不再适用。从时刻tc起,要运用压溃情形下的方程,即式(6)~(8)继续计算吸能层2的响应。图5给出了吸能层2的两个界面A2和A3在阶段2的前0.5 ms内的应力和速度响应结果,图中以阶段2开始时刻作为时间原点。

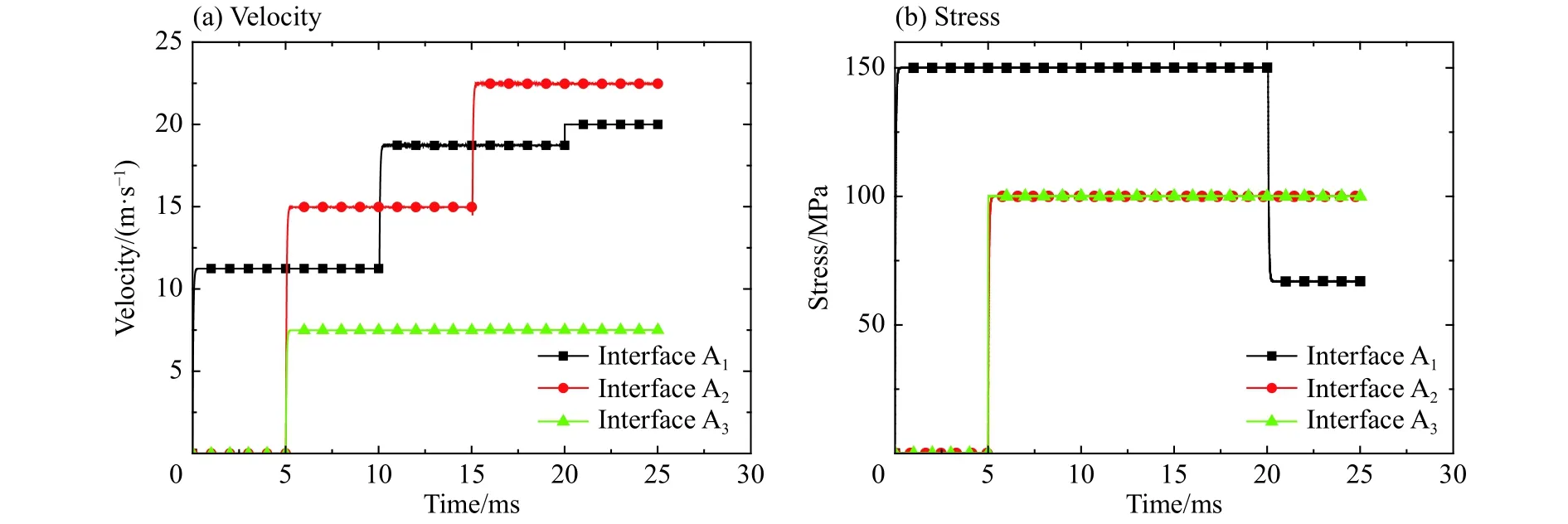

对于吸能层3,在阶段3弹性波到达界面A4后,吸能层3整体进行加速运动,利用式(11)对吸能层3的响应进行求解,得到其两个界面的应力和速度响应,如图6所示,图中时间原点为阶段3开始时刻。结果表明,在整个加速过程直到稳定阶段,两个界面的应力皆没有超过吸能层3的平台应力,两个界面也始终未发生相对运动。因此,响应过程中吸能层3未发生压溃,式(11)适用于吸能层3的整个阶段3的响应。而且,通过相同的分析方法可以获知吸能层3在后续的响应阶段也不会发生压溃。

图5 界面A2和A3在阶段2内的应力 (a) 和速度 (b) 响应结果Fig. 5 Stress (a) and velocity (b) response results of interfaces A2 and A3 at stage 2

图6 界面A4、A5在阶段3内的应力 (a) 和速度 (b) 响应结果Fig. 6 Stress (a) and velocity (b) response results of interfaces A4 and A5 at stage 3

分析吸能层2和吸能层3的响应差异,可以发现:前端吸能层的平台应力是否大于后端吸能层,决定了后端吸能层能否压溃(除非前端吸能层已经完全压实而导致应力提高)。通常车厢两端的吸能结构并不以其位置而异,所以后端的吸能结构只有在前面的吸能结构已完全压实后才起作用。若想让后端的吸能层有效地吸能,前置吸能层材料的平台应力应高于后置吸能层。

由于吸能层3未发生压溃吸能,故后续分析只展示前两个吸能层的响应情形。

2.2 响应特征和机理解释

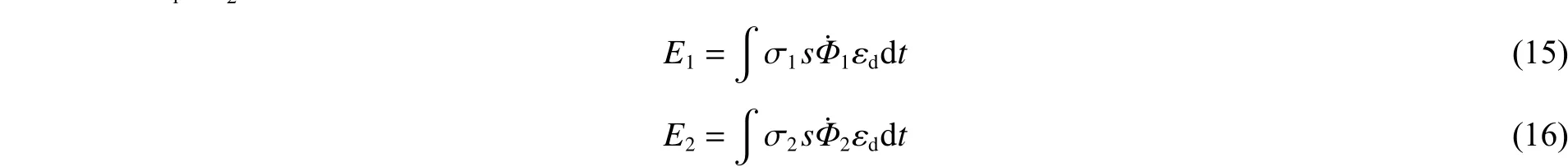

界面A1、A2和A3的速度和应力的时程曲线如图7所示。由计算结果可以获知,在阶段5界面A1处的速度达到20 m/s,与吸能层1碰撞前端的界面速度相同,吸能层1停止吸能。界面A1处的应力发生卸载,满足界面处的应力和速度的协调关系,应力降为67 MPa。弹性杆中各个位置各个时刻的响应是由弹性杆两端界面处产生的弹性波的叠加决定的,可以通过端面处的响应得到。本文主要关注碰撞前期前置吸能器的吸能响应,故只进行了碰撞过程前5个阶段的求解与分析。

可以看出,3个界面的速度响应表现出明显的阶段性特征:3个界面的速度每两个阶段变化一次,对应于弹性波在两个界面之间来回传播的时长;速度大小只在相应阶段的开始发生跳跃性变化,之后在每一阶段内几乎保持不变。下面以界面A1为例分析这种阶段性特征响应出现的原因。界面是连接两种不同材料的纽带,所以每个界面的响应既要满足弹性材料的性质,也要满足刚性-理想塑性材料的性质。当吸能层1开始压溃时,其未变形部分可以看作一个刚性整体,这个整体的左端应力为吸能层1的平台应力,右端为界面A1的应力。界面A1的初始速度和应力都为零。由于左右两端界面的应力差,刚性体做加速运动。由于界面A1的速度和应力满足弹性波相容关系,随着速度的增加,界面A1的应力增大,刚性体两端的应力差减小,整体加速度减小。当界面A1的应力达到平台应力,整体加速度降为零,其速度达到并保持在对应的特征速度,这是界面A1的速度在加速过程结束后保持恒定的原因。由加速过程的初始加速度σ01/ρ1L1和特征速度σ01C0/E可以得到加速过程的特征时间尺度为ta=ρ1L1C0/E,它与一个阶段的时长Δt的比值为8.9×10-3,即ta/Δ。因此,前一个平台阶段几乎是跳跃式地过渡到后一个平台阶段。

图7 界面A1、A2和A3的速度(a)和应力(b)的历史曲线Fig. 7 Velocity (a) and stress (b) response results of interfaces A1, A2 and A3

2.3 系统参数对吸能性能的影响

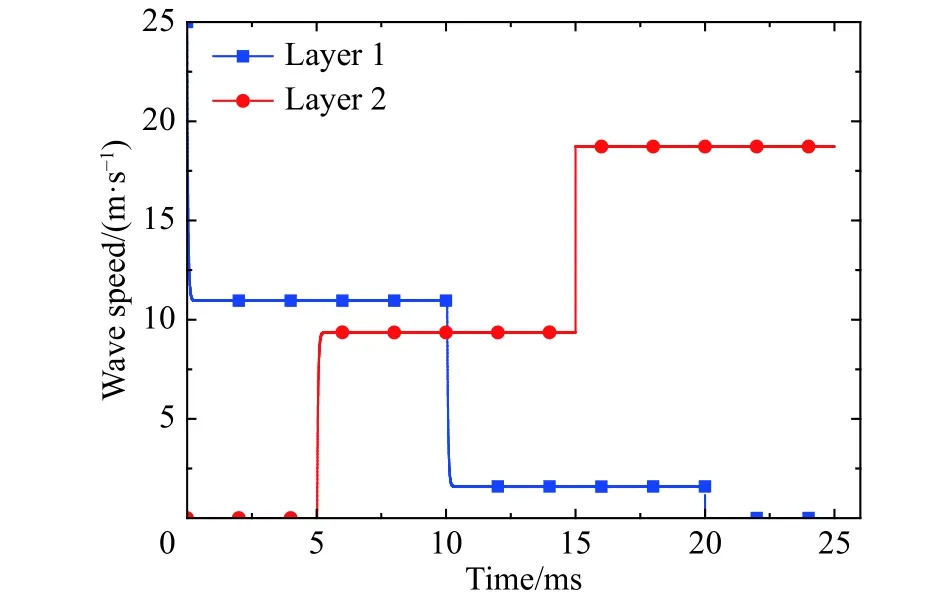

由于吸能层的材料采用R-PP-L模型,所以认为被压溃波扫过的部分立即被压实。各吸能层中压溃波的拉格朗日速度(压溃波波速),即为压实长度Φ1、Φ2对时间的导数,由其两端的界面速度决定。结合计算求解得到的各界面的速度,可以得到压溃波波速的时程曲线,如图8所示。可以看到压溃波波速也表现出典型的阶段性、平台样特征。

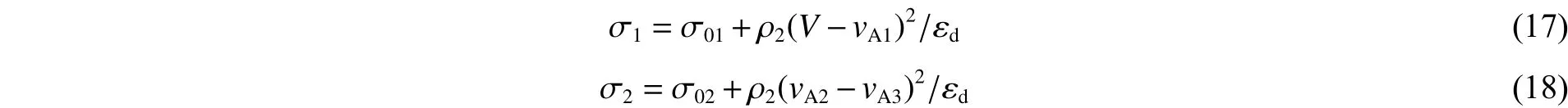

进而可以通过压实应力、横截面积s、压溃波波速和压实应变的乘积对时间的积分得到两个吸能层的吸能量 E1、E2,即:

式中:σ1和σ2分别是两个吸能层中压溃波波阵面上的压实应力,满足:

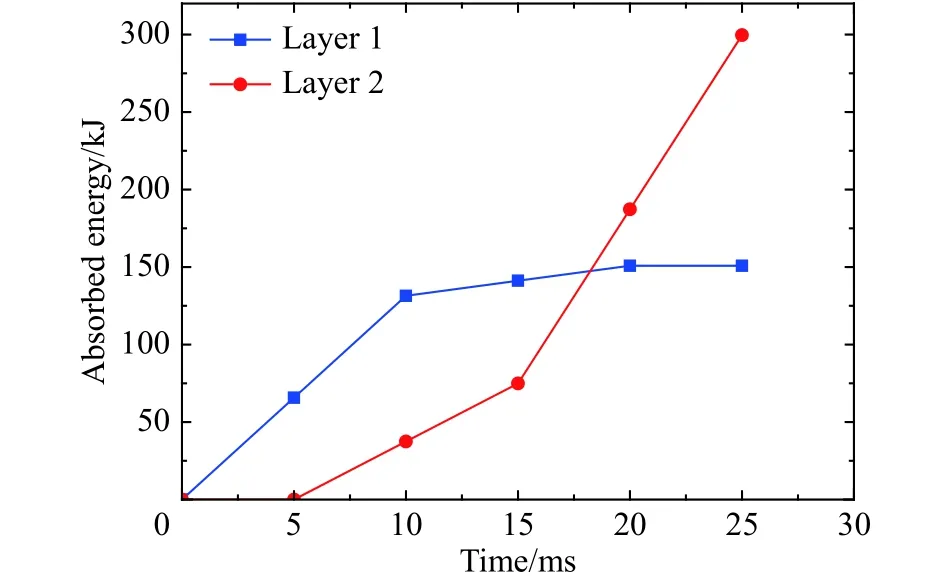

式中:vA1、vA2、vA3为界面A1、A2、A3的质点速度。计算得到两个吸能层的能量吸收结果如图9所示。

图8 碰撞过程中各吸能层内的压溃波波速Fig. 8 Crushing wave speed in each energy absorbing layer

图9 吸能层1、吸能层2的吸能量Fig. 9 Energy absorption of layer 1 and layer 2

分析关于吸能量的积分公式不难发现,若把横截面积和压实应变看作常数,则压实应力由吸能层的平台应力和两个界面的速度决定,压溃波波速和压溃时间也可以通过界面速度的响应来判断。各个界面的速度响应由吸能层的平台应力和弹性杆的弹性模量、密度共同决定。对于工程实际来说,弹性杆代表车厢,材料参数不具有可设计性,可以看作常数,这意味着通过控制各个吸能层的平台应力的设置即能改变吸能系统的能量吸收能力。

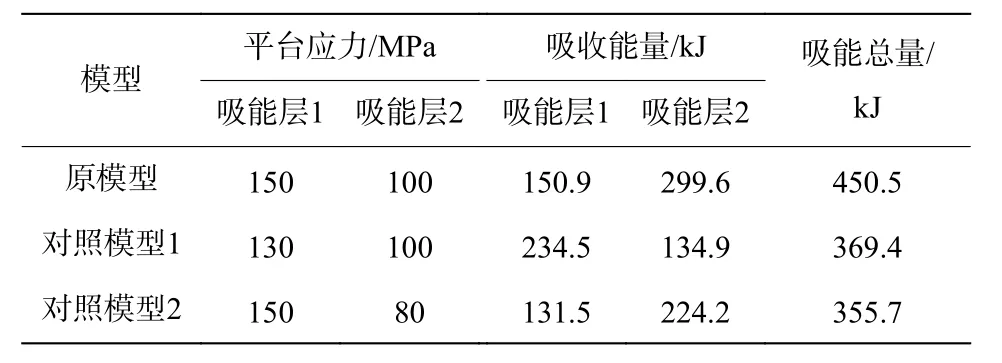

关注各吸能层的平台应力,对于原有模型,只改变各吸能层的平台应力,其他材料参数保持不变,设置对照模型1和2,其平台应力的配置如表1所示。

表1 不同模型的平台应力设置和吸能量Table 1 The setting of plateau stresses and the energy absorption of the models

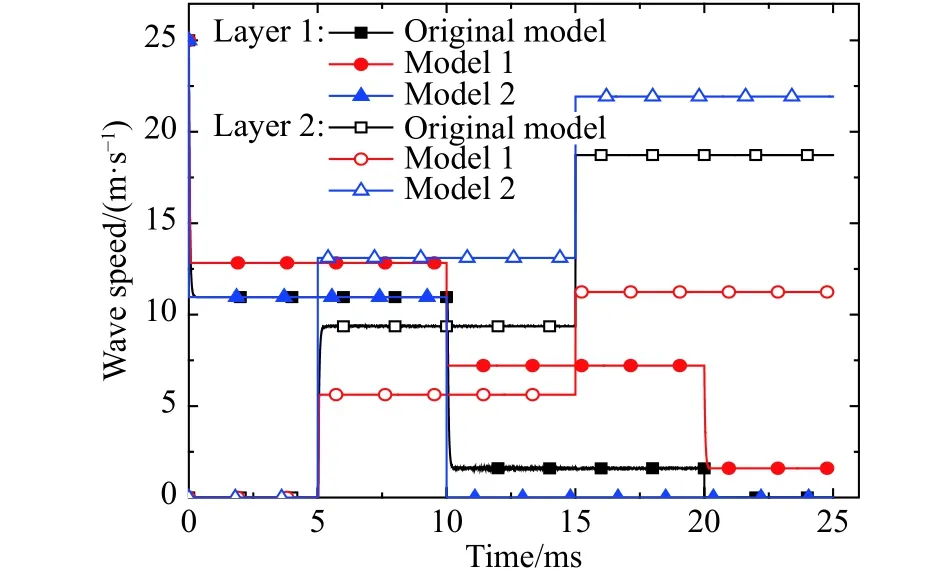

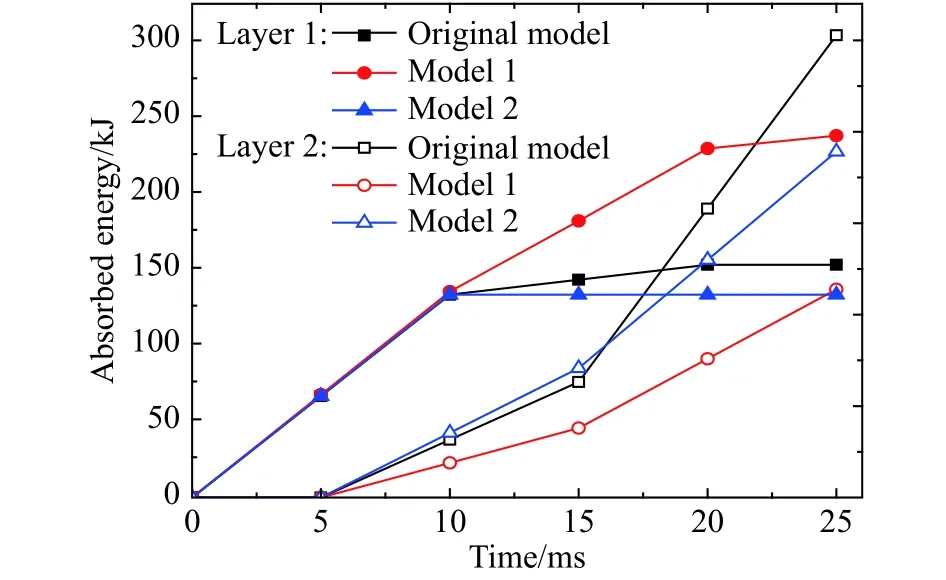

对于对照模型,采用第2节中的方法进行分析并计算求解得到对照模型的各吸能层压溃波波速和吸收能量的计算结果,并与原模型结果进行比较,如图10和图11所示。由图10可以看到,原模型和对照模型2中吸能层1分别在阶段5和阶段3停止吸能,而对照模型1的吸能层1在阶段5仍继续吸能,即吸能层1的作用时间发生了改变。同时,各个阶段各吸能层中的压溃波波速也发生了改变。这是因为各吸能层材料的平台应力分布改变后,各个阶段相应界面的响应速度也发生了改变。从图11可以看到,各吸能层的吸能量和相对的吸能分布都发生了明显变化,这是由吸能时长、压溃波波速和压实应力共同决定的,即由吸能层的平台应力控制,阶段5结束时的吸能量见表1。

图10 三种参数设置下各吸能层中压溃波波速的比较Fig. 10 Crushing wave Speed in each energy absorbing layer for three cases of different parameters

图11 三种模型参数设置下各吸能层中吸能量的比较Fig. 11 Energy absorption in each energy absorption layer for three cases of model parameters

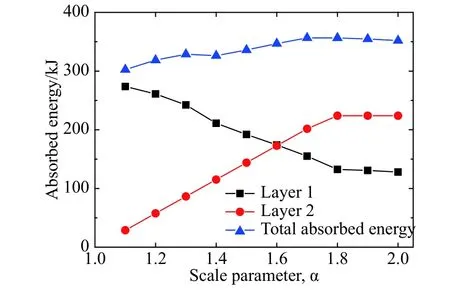

进一步引入比例参数α=σ01/σ02分析相邻吸能器的平台应力分布对吸能器作用效果的影响。通常,中间车厢吸能器的尺寸和压溃力取决于车厢结构和所允许的冲击减速度,但对车头吸能器的限制相对较少。因此,从工程实际考虑,将车厢中部的吸能器即吸能层2保持不变,设置为σ02=80 MPa,通过改变σ01的大小,得到不同的α设置下吸能层1、吸能层2和总吸能量的对照结果,如图12所示。结果表明:在所考虑的区间内,随着α的增大,吸能层1的吸能量持续减小,但在α=1.8后减小趋势减缓,吸能层2的吸能量先增加后在α=1.8后达到稳定;而总吸能呈现先升高后降低的趋势,并在α=1.7附近出现峰值。由对照结果可以看出:相邻吸能器的平台应力分布对各个吸能器的吸能响应和总吸能量都有决定性的影响;在确定的碰撞条件下,可以通过改变吸能器的平台应力分布,得到最优的结果。若以总吸能量为设计标准的话,则α=1.7附近为最优设计。

图12 不同的α设置下吸能层1、吸能层2和总吸能量的对照结果Fig. 12 Comparison of energy absorption for different parameters of α

3 结 论

本文建立了列车分布式吸能系统的波传播简化模型,考虑了碰撞过程中车厢中弹性波效应的影响。基于该模型,运用一维应力波理论,对碰撞过程中各吸能器的响应进行了理论分析和推导,得到了分阶段式的控制方程并进行了求解。结果显示,对于列车的分布式吸能系统,前置吸能器的压垮强度应高于其相邻的后置吸能器,否则后置吸能器无法在前置吸能器完全压实以前有效吸能。同时,由于弹性波的传播和叠加效应,吸能器的各个界面的速度表现出典型的阶段性、平台样的响应特征。

围绕不同的平台应力条件进行了对照和参数分析。结果表明,对于给定的碰撞情形,前后吸能层的平台应力是决定吸能系统响应的主要控制参数,各吸能层以弹性波为纽带相互影响,各吸能层平台应力的设置和排布能够决定各吸能层的吸能时长和压溃波波速,进而决定各吸能层的吸能总量。对所研究的情况,得到了使总吸能量最大的优化设计参数。

虽然本文的分析仅针对特定的碰撞情形,但该分析方法可以直接应用于各种不同的碰撞情况。按照总吸能量、吸能作用时间、车厢减速度要求等设计标准,可以通过改变吸能器的设置,得到相应的优化设计。此外,对吸能器采用更为实际的材料模型,如刚性-线性强化塑性-锁定(R-LHP-L)模型[15],可望提高理论模型对列车吸能能力的更准确的评估。本文的分析方法可以对列车分布式吸能系统的优化设计提供理论指导。