“妇女贫困”路径的减贫溢出与赋权异化*

——一个少数民族妇女扶贫实践的发展学观察

2019-03-27李小云陈邦炼宋海燕

李小云 陈邦炼 宋海燕 董 强

(1.2.3.4.中国农业大学 人文与发展学院,北京100193)

妇女在发展和反贫困实践中的目标化是一系列有关性别问题理论和社会运动实践的建构结果。女性主义思潮是女性目标化的主要思想资源。虽然女性主义有不同的流派,但是所有的女性主义理论都认为女性在全世界范围内是一个受压迫、受歧视的等级[1](PP 2-8)。西方自由主义女性主义理论和由此推动的女权社会运动驱动了一系列针对女性的经济赋权行动。自由女性主义理论认为女性受压迫的根源在于个人和群体缺乏公平的竞争和受教育机会,解决途径是女性通过改善教育和经济制度争取到平等机会[1](PP 68-71)。在自由主义女性主义理论支持下,西方女权主义社会运动一直围绕着如何在法律上赋予女性各种公平的权利,特别是在教育和就业方面。

性别不平等被普遍认为是一个跨越文化的社会现象,因此,西方女权主义思潮一直影响和推动着联合国相关机构的全球性议程。1951年,在联合国妇女地位委员会推动下,联合国大会通过了《妇女政治权利公约》;1974年,联合国大会通过了于1975年在墨西哥召开第一届世界妇女大会的决定。1970年,伊斯特·勃斯鲁普(Ester Boserup)出版了《妇女在经济发展中的作用》(Women’sRoleinEconomicDevelopment)一书。勃斯鲁普和她的同事在发展中国家做了大量的实证研究,认为发展中国家的妇女在经济发展中发挥着重要作用,因此,妇女是发展的重要力量[2](PP 2-20)。虽然她的观点仍然是在现代化理论框架下观察妇女问题,但是其动摇了现代化会自动解放妇女的传统观点,为干预性的妇女发展行动提供了理论依据[3](PP 1-10)。勃斯鲁普首次将自由主义女性主义的视角带入发展领域,为在发展中追求妇女权力提供了重要的实证和理论支持,她的理论观点影响了国际多边和双边组织关于妇女发展的政策和实践。

1978年,美国威斯康星大学的戴安娜·皮尔斯(Diana Pearce)在《城市与社会变迁评论》(UrbanandSocialChangeReview)杂志上发表了基于美国贫困的实证研究。在这篇文章里,她发现从1950年到1970年,尽管美国更多的妇女获得了就业机会,但妇女的经济地位是下降的,美国16岁以上的穷人中2/3是妇女。据此,她提出美国的贫困正在演化为“贫困女性化”(the feminization of poverty)的观点[4]。其后很多学者从不同的角度支持了皮尔斯的研究结论[5][6](PP 491-511)[7]。萨拉·马克拉娜哈(Sara S.Mclanahan)和她的同事运用美国人口普查数据,研究了1950-1980年男性和女性的贫困变化。马克拉娜哈的研究从实证的角度支持了皮尔斯关于贫困女性化的观点,也提出了女性贫困化是相对概念的观点[7](PP 549-556)。从某种意义上讲,皮尔斯这项基于美国贫困问题研究所提出的“贫困妇女化”观点将妇女的经济赋权问题进一步具体化,并与勃斯鲁普的研究在发展领域合流,迅速开始影响国际贫困研究和反贫困政策研究以及国际发展理论和实践。1995年在北京召开的第四次世界妇女大会首次将“妇女与贫困”纳入了联合国妇女与发展议程中,贫困的性别化开始占据发展的主流话语。

针对贫困女性化的主要争议在于以下方面:首先,1995年世界妇女大会认为全世界70%的穷人是妇女的数据存在问题[8](PP 187-194)[9](PP 131-139)。其次,基于工资作为生计支持的美国城市妇女和单亲家庭为主要样本的研究结果无法代表发展中国家以及农村贫困情况。与此同时,聚焦收入性贫困忽视了妇女在其他方面的劣势[10](PP 165-197)。然而,妇女与贫困的关系非常复杂,依托支持妇女和女童发展从而摆脱贫困的路径成为被普遍接受的方案,妇女事实上成为全球减贫的主要对象和减贫的主要力量[11](P 16)。发展中国家的妇女一方面成为贫困的牺牲品,另一方面成为减贫的关键[12](P 7),所以,针对妇女的赋权也就一方面成为发展的目标,另一方面成为当今发展界解决发展问题的重要手段,妇女成为反贫困的“武器”[13](P1)。至此,西方自由主义视角下妇女问题的基本理论在发展领域得以政策化和工具化。

无论是20世纪70年代之后出现的“发展中的妇女”(Women in Development,WID)还是“性别与发展”(Gender and Development,GAD),其核心都是针对妇女的赋权。虽然“妇女与发展”和“性别与贫困”的概念在改革开放之初已经随着国际双边、多边以及国际非政府组织在中国开展工作被介绍到国内,但国内普遍将1995年的世界妇女大会看作妇女与贫困研究和实践在国内的起点[14](P116)。从研究角度讲,谭琳1994年在《妇女研究论丛》发表的《我国人口与妇女发展问题及对策论点综述》[15]、李小云等1994年在《妇女研究论丛》发表的《对我国妇女与农村发展研究的讨论》[16]、杜晓山等1995年在《中国人力资源开发》发表的《GB模式与中国FPC——改善农村贫困妇女生存和发展条件的有效途径》[17]、温永祥等1995年发表在《人口研究》的《甘肃贫困人口中的妇女问题研究》[18]等是国内最早关注妇女与发展和妇女贫困的研究。这些研究几乎无一例外地受到了国际发展领域有关妇女与发展、性别与发展理论的影响。与此同时,进入20世纪90年代以后,国际双边、多边和非政府组织大量进入中国开展扶贫发展项目,妇女与发展几乎成为所有这些组织工作的重要内容之一,妇女与贫困的发展干预实践在中国迅速兴起。至此,发展的性别化和贫困的性别化逐渐成为国内妇女发展工作的主流话语和实践形态。

需要指出的是,虽然性别不平等是一个跨文化现象,但是性别关系本身又是一个特定的文化范式。虽然瞄准妇女的经济赋权活动旨在通过为贫困妇女提供公平的发展机会从而可能获得赋权的效果,但是这一工具性的赋权途径在不同的文化条件下其效果呈现是复杂的,而且这样的途径能否有效地实现性别的实质性平等则依然存在着争议。罗伊·安娜尼亚(Roy Ananya)认为西方眼中的第三世界妇女先是被建构成一个牺牲品,然后又成为效率和慈善的目标[19]。阐特·西尔维亚(Chant Sylvia)通过分析有条件的现金转移、小额信贷和向女童投资项目,发现单独瞄准妇女的政策措施在实践上其实是“矛盾的和有问题的”[11]。

本文是作者在西南某地一个贫困的少数民族村庄(H村)从事扶贫实践时所涉及的一个关于性别的实例。该扶贫项目的目标是通过支持妇女直接创收产生减贫和赋权的效果。本文的目的既不是力图证明以妇女为主体的经济创收如何有效,也不是力图说明妇女经济创收的增加如何提高妇女的地位,而是希望通过介绍和分析这样一个案例,展示在特定社会文化背景中,妇女直接参与经济创收究竟会对贫困和自身地位产生何种影响以及如何影响村庄性别关系的发展。本文重点就干预性性别变迁的社会意义展开讨论。

一、研究案例的基本情况和研究方法

H村位于中国西南边陲的一个山区,全村57户农户,人口约为210人,是一个瑶族聚集的山村。与其他地区不同的是,这个村庄几乎没有留守现象,青年人长期外出打工的人数很少。村内社会分化程度较低,几乎没有富裕户,贫富差异很小。2015年全村人均收入为4300多元人民币,其来源主要是甘蔗、砂仁等经济作物和山地出租所得,全村平均债务高于收入,属于典型的深度性贫困村庄。2015年作者带来团队驻扎该村展开驻村扶贫工作,基于系统的参与式贫困诊断,制定了该村的发展规划。扶贫团队根据H村地处热带雨林、气候和文化资源丰富等特点首先启动了“瑶族妈妈的客房”扶贫项目。以脱贫攻坚阶段该贫困村的住房建设项目为载体,在每个新建农居设置具有瑶族特色的、主客一体的“嵌入式瑶族妈妈的客房”,同时在村内展开人居环境改造以及餐厅和会议设施建设,将H村打造成高端小型会址和自然教育基地,从而实现收入倍增,帮助村民走出深度贫困陷阱。围绕着客居和会议功能的开发,H村的妇女逐渐成为新产业的主要力量。“瑶族妈妈的客房”和“瑶族妈妈的厨房”成为H村收入的主要来源。2017-2018年,全村来自客房和厨房的新增收入达到了80万元以上,户均增收高达1.3万元以上。瑶族妈妈在扶贫项目的支持下成为家庭收入的重要贡献者。

作者及其团队在H村的扶贫实践不是一个调研项目,也不是一个展开长期观察的人类学研究,而是一个与村民融合为一体的发展实践。本文是基于自身实践的观察,因此就面临了大卫·莫斯(David Mosse)所说的“参与者—内部人”的方法伦理困境。莫斯认为这样的“自身经历研究”容易模糊社会调查和自身经历的界限,但与此同时,这样的研究也有其优势,即可以实现真正意义的“真实性”,莫斯将之称为“内部人的民族志”或者“自我民族志”[20](PP 5-9)。事实上,将平时把我们视为自己人、对于我们几乎毫无隐瞒的村民变成研究“对象”让我们处于非常尴尬的境地。从研究的角度讲,即使隐去真实姓名,我们依然不能做到完全的“真实”,因为我们必须牺牲一部分研究的需要,以确保我们使用的案例不会对村庄造成任何大的负面影响。所以,从研究方法的角度讲,作为H村发展的“内部人”的优势能使得我们更清楚地展示乡村的政治社会关系,同时也局限了我们最大限度地利用自身优势展开研究的可能。

二、“瑶族妈妈的客房”:妇女经济收入空间的再造

男女劳动分工的差异是女性主义理论关注性别不平等的基本问题之一,不同女性主义流派对于劳动分工与性别不平等的关系有不同的认识。社会主义女性主义理论家玛格丽特·本斯顿(Margaret Benston)认为资本主义社会女性的从属地位可以归为女性的家务劳动。女性的劳动活动主要集中在家庭,这些劳动的产品和劳务被直接消费了,从未进入市场,因此,这些产品和劳务只有使用价值,而没有交换价值[21]。事实上,本斯顿所提出的“资本主义制度是性别不平等的根源”仅仅是性别不平等的一个方面,因为在资本主义被消灭以后,基于劳动分工的性别不平等依然存在。因此,从劳动分工的角度审视性别不平等问题的核心是“市场”。对此,自由主义和激进女性主义者提出的观点是:把妇女从家务劳动中解放出来,让无偿的家务劳动得到同等的市场价值,或者让妇女进入市场[1](PP 66-88)[22](PP 780-790)。

虽然从理论上讲,任何推动妇女家务劳动的市场化建议都是可行的,有偿使用家务劳动已经成为许多国家的普遍现象[23][24],但是具体的实践是复杂的[25]。作者对H村妇女发展活动的设计思路没有沿用鼓励妇女外出打工或培训其从事产业的流行方式,而是力图基于H村家庭劳动分工的基本模式,尽可能不打乱已有劳动分工模式,因为家庭劳动分工模式是一个社会基本的社会关系,任何调整都应是一个渐进的过程。在微观的发展实践中,不可能按照女性主义理论框架对已有模式进行革命性的干预,而需要围绕家务与市场这个关键点渐进性地展开。

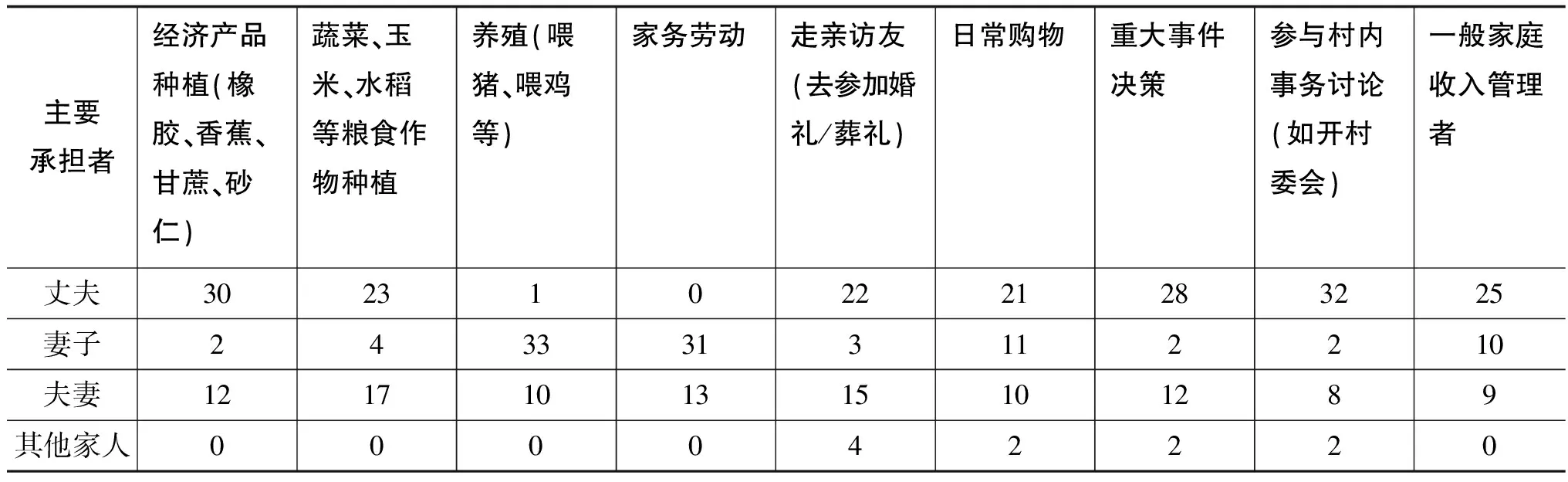

1.传统经济的性别化分工

进入H村可以很容易看到上山砍柴和背柴的、到猪舍喂猪的基本都是女性,甚至年过70岁的女性也出去砍柴。如表1所示,44户接受调查的农户中,31户的家务劳动完全由妇女承担,只有13户是由男女共同承担;33户农户的养猪、养鸡活动完全由妇女承担,只有10户是由男女共同承担,这10户中男性基本上是在“老婆忙不赢(忙不过来)的时候会帮喂(鸡/猪)”;经济作物的生产是以男性为主,虽然女性参与粮食作物生产的比例较高,但男性依然是主要承担者;正式的社交如出村参加婚礼和葬礼等大部分是男性;重大事项的决定、参与村内事务管理和家庭财务管理也是以男性为主。作者与L叔讨论将他家的土地让给村里做集体猪舍时,L叔的爱人听到后开始与L叔用瑶话激烈交流,可以感受到她是反对的,结果则是L叔果断地做出让地给集体的决策。H村有很多初中、高中毕业的年轻人,他们经常找爸爸要钱,给不给钱也是爸爸说了算。D哥常常自豪地说:“我每周都给儿子钱啊,没办法啊。”H村的家庭分工呈现出典型的“女内—男外”模式。从H村的家庭劳动分工可以看出,H村的家庭性别关系存在着女性依附问题。但是这样的依附究竟在多大程度来源于劳动分工的模式则需要进一步研究。A姐说的话让我们对于这两者的联系有了一点理解,她说:“他们很辛苦啊,干得比我们多,挣的钱比我们多,所以他们都说了算啊。”

从H村家庭劳动分工模式可以看出,养殖业和家务劳动是妇女主导的领域。如何将这两个领域与市场对接是这个项目的关键。养殖业的市场波动大、成本高,增加规模的投入和劳动力需求都很大,如果大幅度增加劳动力投入势必大幅度增加妇女的负担,因为妇女的家务劳动不会因此而减少。基于反复的讨论和对当地发展优势与潜力的分析,研究团队与村民决定利用精准扶贫的政策支持建设小型会址和自然教育为一体的新业态村级经济,其中“瑶族妈妈的客房”项目成为发展新业态经济的核心。通过“瑶族妈妈的客房”将妇女的家庭劳动技能直接与市场需求对接,将她们的家庭劳动延伸到市场,将她们的产品和家务同时推向市场。“瑶族妈妈的客房”成为有机融合家务技能与市场的新的空间。“瑶族妈妈的客房”就是在每个农户新建的干栏式木楼里建设一套嵌入式高端客居,通过这个客居将妇女的劳动与市场对接。由于家务劳动是妇女的“文化空间”,与市场对接以后,这个文化空间就自然成为妇女独立的“经济空间”,从而形成了一个基于原有劳动分工模式的妇女经济创收路径。

表1 H村家庭性别劳动分工情况[注]受调查的44户均为夫妻+其他家庭成员的家户,不考虑单亲家庭;“其他家庭成员”包括户主的子女及父母。

2.再造经济空间中的女性贡献

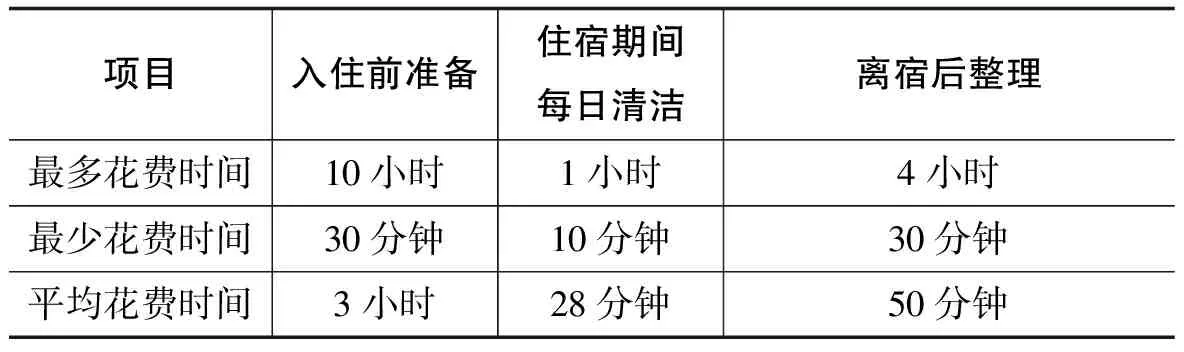

“瑶族妈妈的客房”自建成并开始运行以来,除了单身男性家庭以外,所有在婚家庭的客房都是由妇女管理。表2为H村30位妇女管理“瑶族妈妈的客房”所花费劳动时间的极值与平均值。当地妇女劳动力的机会成本为一天100-120元,“瑶族妈妈的客房”一天最低收入为300元,按照客人入住一天计算,妇女平均需花费半天的服务时间,而随着客人入住时间的延长,平均每天所花费的时间将大幅下降,即妇女提供客房服务的边际劳动时间逐渐递减,在其每天的总劳动时间中几乎可以忽略不计。近两年的客房运营中,绝大多数客人入住时间为3天以上,按照表2的平均时间计算,客人入住3天,妇女花费总时间为3小时+50分钟+28分钟*3=314分钟,平均每天105分钟,小于2小时,即妇女进行不足2小时的客房服务便可获得300元的收益。

表2 客房服务平均使用时间

这意味着“瑶族妈妈的客房”能够间接地将妇女的家务劳动市场价值化,而且这一劳动的价格将远远超过其外出务工的劳动价格。

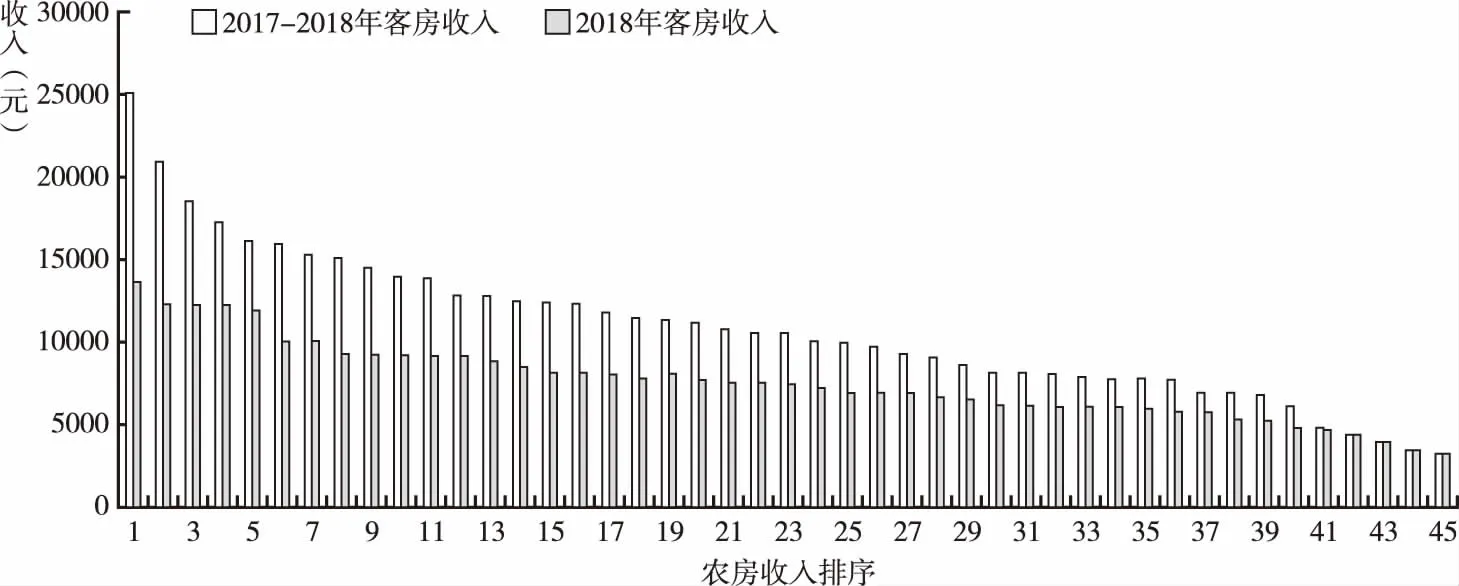

H村已建好的客房自投入运营以来其住宿收入情况见图1。由于客房建成的时间不同,投入运营有先后,所以户与户之间的客房收入差异较大,获得最高客房收入的第一个农户于2017年4月首次投入服务,截至2018年12月其收入超过25000元;最近一批建成客房的农户于2018年8月陆续投入服务,截至2018年12月最低收入也有近4000元。2018年,H村由于亚洲野象的侵扰基本停止了原来作为家庭主要收入的甘蔗种植,而近年来橡胶市场低迷,许多农户也选择暂不割胶,“瑶族妈妈的客房”的收入一跃成为H村农户家庭的主要收入来源。Z哥曾在深圳打过2年工,由于父亲酗酒、母亲多病,2016年两个妹妹一个考上大学、一个考上高中,为了照顾家庭便回到村里,他说要是没有客房,他两个妹妹的上学都会有问题。L叔也有一个刚上大学的女儿,每个月需要不低于1000元的生活费,他说家里现在也是全靠这间客房了。与此同时,Z哥生病的母亲虽不能经常到山里或田间劳动,却能帮忙进行客房的清理和制作瑶族服饰给客人体验,让她觉得自己“对儿子有用”;L叔的妻子也认为多打扫一间房并不会累,还能增加收入。通过“居室”附加“客室”而形成的“瑶族妈妈的客房”最终成为妇女通过家务劳动延伸出的经济创收空间,这个空间的再造明显改变了性别对于家庭经济的贡献比重。

图1 现有45家农户客房2017-2018年收入情况②

三、妇女经济收入与赋权的尴尬

作者在H村生活工作了近4年,由于一直没有把自己作为研究者或者参与观察者,而尽可能把自己作为H村的“自己人”,所以不自觉地降低了(甚至很多时候失去了)作为研究者的敏感性,因此客观地呈现H村各种复杂的社会关系并非易事。“H村这样一个少数民族传统村落的家庭性别究竟是一个什么样的关系”事实上是一个高度文化化的问题。作者刚刚入村时就注意到了某种“先入为主”的现象。H村的妇女总是躲在离外来人很远的地方,即使现在也还是这样。你问她们问题,她们要么掩面而笑,要么躲走。好像除了F姐等少数几位妇女,我们和很多妇女这么多年都没有说过多少话。前述的性别分工(见表1)中,H村从对家庭事务和财务的决策到对村内公共事务的决策等方面都呈现出男性主导的性别模式特点。问题是H村性别的差异是否就意味着性别的不平等?[注]横坐标序号1,2,3,…为农户客房收入排序,2017-2018年总收入第i名与2018年收入第i名并不一定是同一户。

1.日常性别实践的隐喻

女性主义的基本逻辑是:全世界除了少数例外,大多数文化都形成了男权制,男权制是跨文化现象。男权制的核心问题是男性在社会政治、经济、法律、宗教、教育和家庭中处于统治地位。男权制将女性客体化和他者化,从而造成了将男性的意志强加于女性,进而统治和剥削女性的劳动,形成了对女性的压迫[1](PP 8-11)。H村的日常性别实践似乎也绕不开这样一个逻辑。村里人说Y哥过去很有钱,因为外面“有女人”,把钱都花没了。当问到他家女人对此有没有意见时,村里人说“我们瑶族女人贤惠啊”。另有L哥经常打骂妻子,但是妻子从来不反抗。“瑶族女人贤惠”好像隐喻了一个如同玛丽亚·格林(Maria Green)所说的“习惯了的伤害”(sanctioned harm)[26](PP 309-327)的文化现象。即使和爱说话的F姐聊天,也会发现她对此并不认为有什么问题,用她的话说“我们瑶族女人就这样啊”——家里来客人时妇女从来不会同桌吃饭;当肉和脂肪类的食物短缺时,要优先保证男人的供给,“因为他们要出去干重活”;过年吃杀猪饭,好吃的肉也都是男人们先吃。问F姐为什么,她说“他们要喝酒啊,喝酒就得吃肉啊,就这样啊”。P哥的妻子外面“有人”,跑了好多次都被P哥带着几个哥们连打带拉给弄回来。如果妻子不早起烧火做饭,男人就会觉得没面子。尽管村里的男人也做饭,尤其是有客人来的时候,但要是问村里的男人平常在家做饭吗,他们会鄙视地说“我不做那个!”D哥的口头禅是“女人啊,干不了啥的!”D妹最近一直一个人带孩子,村里说她丈夫把别的女人带回家,和她离婚了。尽管我们驻村的学生也说,“别看瑶族妇女表面不说话,在家里她们厉害着呢”,但似乎只有在天冷的晚上男女一起烤火聊天时才显得很平等。目前F姐家不仅建有一间“瑶族妈妈的客房”,还有一套“瑶族妈妈的厨房”为进村客人提供餐饮服务。厨房的收入归F姐,客房的收入归她丈夫。厨房和客房即便是两个人共同打理,F姐花的时间相比于丈夫还是更多,所以收益更高的厨房收入归她所有。

尽管作者在H村所观察到的家庭性别关系如此多样,村民所呈现出来的性别差异甚至我们所谓的“性别不平等”可能只是一个文化现象,但从总体上看,我们依然假定H村存在着普遍的性别不平等。村里人绝对不会承认村里的男人压迫女人,因为他们对于性别不平等的文化解读是与我们完全不同的,但是从村内日常生活的呈现可以发现H村本质上仍属于男性主导的社会。H村妇女觉得男人重要是因为他们干重活,挣钱养家。例如,D哥是个典型的大男子主义者,他常会在开玩笑时洋洋得意地说“我挣钱多啊,当然要说了算”,大多数妇女对此也表示认同。H村的日常片段性叙事所呈现的是男性的主导和性别的不平等,同时也隐含了如果妇女挣钱多了就可能改变她们自身地位的经济赋权的假设。

2.经济收入“归属”的尴尬

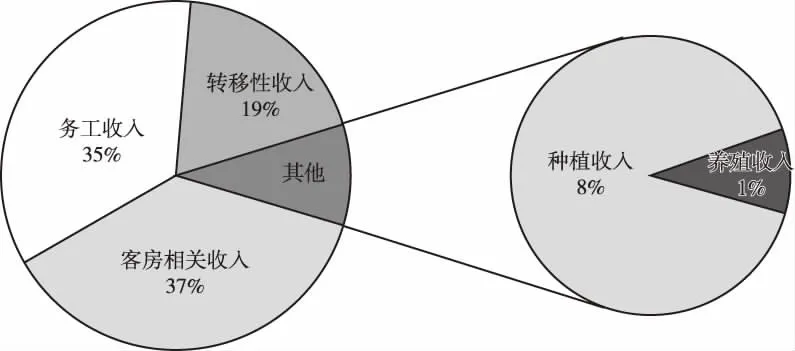

如前所述,“瑶族妈妈的客房”不仅给每个家户增加了收入,而且客房收入取代其他收入成为所有建有客房家庭相当重要的收入来源(见图2),占H村2018年家庭平均可支配收入的37%。那么,H村妇女对于家庭收入的贡献究竟产生了怎样的性别影响呢?

图2 2018年H村家庭平均可支配收入结构

首先,妇女在家庭和社会的实际地位和影响力是一个长期的社会建构过程,很难期望在一两年的时间内会有大的变化。其次,任何试图说明两者关系的研究都受到衡量妇女地位相关指标的影响。但是,我们仍然希望了解这样一个妇女经济赋权项目所揭示的妇女经济收入与赋权的关系。与客房收入比较高的家庭聊天中发现,无论男人还是女人都没有觉得这是“女人的收入”。客人离开以后,H姐在收拾房间,问她这客房的收入是不是她挣得,她笑着说:“不是啊,是家里一起啊。”从花费的劳动时间来看,客房的服务是女人做,但是似乎连女人也不觉得这是自己的收入。M妹说:“这个事(家务)不费劲啊,随便就做了,没有客房也是我做啊。”F姐和几个妇女出村到山下打工,一天工作10小时只挣到100元。J妹也打工,估算一下2018年挣了2000多元。她说这是她的钱,问她为啥,她说这是她辛苦挣的啊。客房和打工收入都是妇女挣的,但是却发生了收入“归属”的差异。按照本斯顿和莫顿的观点,无偿的家务劳动构成了女性受压迫的物质基础[21][27],解决这一问题的战略是把家务劳动变成公共生产,也就是必须朝着家务劳动社会化的方向发展,并以此作为女性解放的先决条件[1](PP 91-93)。当把无偿家务空间通过“瑶族妈妈的客房”转化成有偿的经济空间以后,H村的人竟然没有形成“收入归属”的性别认同,而同一时期的妇女外出务工收入则有着清楚的性别认同,而且很多妇女对于自己打工的收入有较高程度的支配权,如H姐“有去打工就给自己买衣服,在家就不买”。这种由于“内和外”不同的空间所产生的不同性别赋权效应暗示了性别作为一个文化结构的坚固性和经济赋权途径的复杂性。

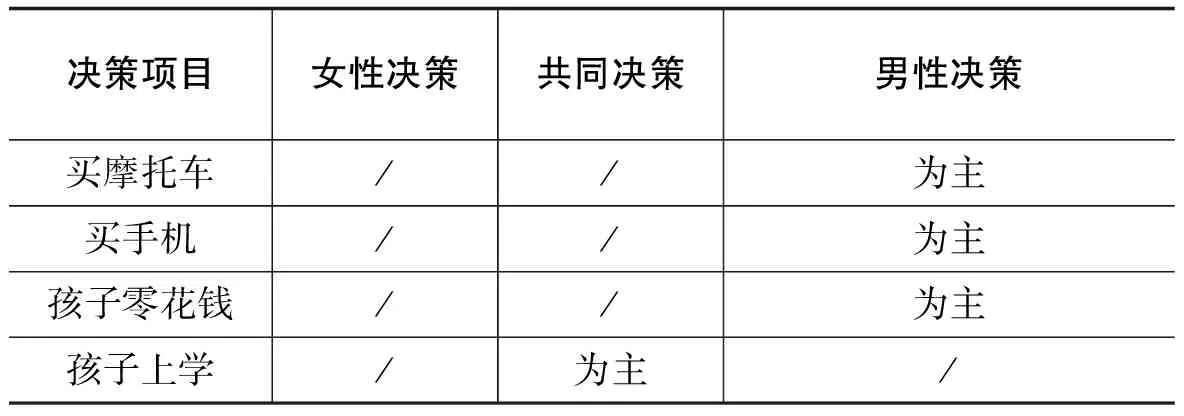

很多研究将女性是否拥有家庭事务的决定权作为衡量女性家庭社会地位的重要指标[28]。徐安琪曾就上海家庭妻子在家庭事务的“经常性管理”中说了算作为妇女地位上升的指标[29]。有的学者则倾向使用“重大家庭事务决策”来反映妇女的地位[30]。本文结合这两方面来观察H村在“瑶族妈妈的客房”建立以后妇女地位的变化。表3是在“瑶族妈妈的客房”收入提高过程中通过日常观察得出的有关女性家庭决策变化的评价结果。为了更能反映实际的决策权,作者将“谁先提出决策”作为问题,以此反映个人自主权。而个人自主权可以反映夫妻的实际权力状况[31]。事实上,从2017年开始产生收入到2019年,通过日常观察并未发现H村的女性在家庭事务中的决策权有所提高。说到这个问题,F姐说“这能有啥变化,我们还是我们啊,人家男人不想要我们还不是就不想要啊”(随后她称自己说的是笑话)。G姐说挣的钱是大家的嘛,大家一起商量;但是H姐说,那可不是啊,男的想花的还不就花了啊。很多男性认为“瑶族妈妈的客房”是以他们为主装修起来的,现在妇女多花点时间打理也不能说就是妇女自己挣的钱。L哥说不管谁挣的钱都是家里用,但是他不得不同意家里买摩托车、给孩子买手机都是他说了算。还有一个值得注意的现象是,“瑶族妈妈的客房”虽然是妇女在负责管理,但是很多情况下收入都是通过微信转给了丈夫。微信转账一般要求村民的微信账号绑定银行卡(以便取现),也需要收款人能熟练使用该手机软件。不计长期外出成员,H村80%以上的家庭只拥有一张农村信用社银行卡,其中大约90%的银行卡户主都是男性;而且村内女性拥有微信账户的时间普遍晚于男性,目前H村加入村集体微信群的146位村民中仅有37位是女性。这也许从某种程度上影响了妇女对于客房收入的控制,然而,即便妇女能够控制这个收入,妇女直接收入的增加在多大程度上会改变性别的决策仍是一个需要进一步研究的问题。

表3 H村妇女决策变化的长期观察评价[注]由于任何家庭事务都是由家庭成员共同商量决策的,所以为了明确决策权,一般聊天时会问“谁最先提出决策”作为客观依据。表3是长期观察的结果,并非准确统计。(15个家庭的观察)

3.赋权效应下的性别福利异化

除了从决策的维度观察经济赋权的性别影响以外,妇女经济收入的提高如何影响妇女自身的福利也是一个反映经济赋权效应的指标,尤其是很多福利维度的指标直接与女性的贫困化问题相联系。由于村内便民店主要为村民服务,因此便民店的商品出售情况可以从某种程度上反映出村民的福利变化。

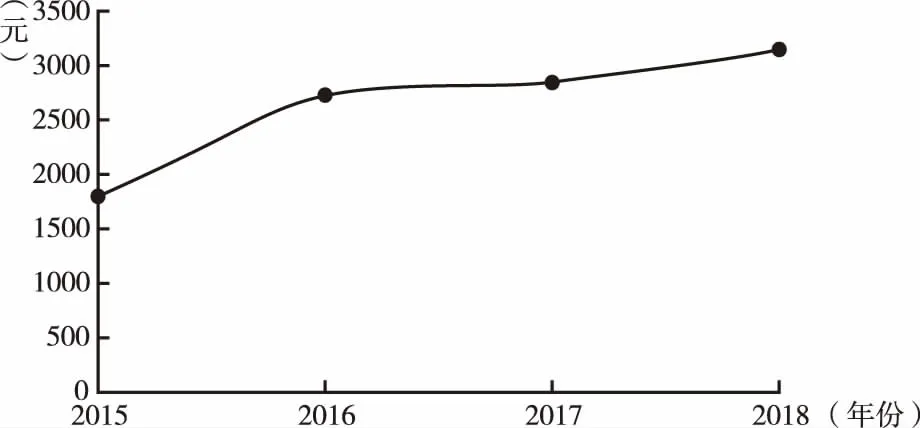

根据便民店在烟草局登记进货的准确数据,2017年和2018年其香烟进货额接近10万元,约是2015年的1.5倍。便民店老板坦言这两年销量增加最快的商品就是烟酒(尤其是烟,因为改造项目支持村长开发自烤玉米酒,村民现在都去村长家买酒),他回忆扶贫改造以前的生意状况时说:“以前不好卖,有时候三四天都没卖完一条烟。”而香烟是什么时候开始变得好卖的呢?“应该是从大家都建房子的时候,建房子主人家要给来帮忙的人发烟啊。”那为什么房子建好了香烟的销量却不回落呢?(见图3)便民店老板说:“现在嘛,外面人来多,请客喝酒都要抽烟的……每次客房有收入,那个月烟就好卖,一个星期能卖20多条。”根据便民店在烟草局的微信订单数据统计,2017年该店总共出售1270条香烟(每条10包),估计总售价为112006元,2018年总共出售1131条,估计总售价为111188元(全部按照标价售出的情况);2017年平均每包烟售价为8.81元,2018年平均每包烟为9.83元,便民店老板表示常购的香烟品种并未涨价,那么这一均价的上涨就意味着村民在2018年比2017年更频繁地购买每包10元以上的香烟种类,从侧面反映了村民消费水平的提高。便民店老板肯定了我们这种猜测:“从去年(2018年)以来,更多人来了会买11块钱的烟,抽8块钱的人少了一点,家里来客人也会买更贵一点的烟。”村民主要消费价格为8-12元的香烟,现金宽裕的情况下会选择这个价位中较贵的品种。便民店的销售额并不能全面反映村民的总消费,不少村民在出村道路硬化后增加了到镇上购买日用品的频率,其中也包括烟酒。根据2015-2018年的全村普查数据,农户烟酒(由于农户难以清晰分开两者的消费情况,因此在调查中烟和酒记为一项支出)的户均消费趋势见图3。[注]由于每年普查中有部分家户外出务工或由于其他原因而无法接受访问,因此统计的家户数各年略有不同,以户均支出计算较为合理。

图3 2015-2018年户均烟酒消费④

便民店在增加烟酒进货量和丰富烟酒种类的同时,并没有增加女性卫生用品的数量,与2015年以前一样,店内只销售2-3种卫生巾,销量并没有提高。虽然烟酒和卫生用品销售的差异并不必然反映出性别的福利差异,因为H村烟酒的消费一直都是家庭消费的主要部分,这是其文化的一个部分,但可以明显看到,收入的增加首先刺激了烟酒的消费,而烟酒消费的主体是男性。

H村第二种明显增加的商品是摩托车。2018年有18个家户新购置摩托车19辆,超过总户数的30%。由于进村路硬化后驾车不再有太大的困难,妇女也会开着摩托车进出村,但是摩托车依然是男性主要使用的交通工具,因为男性负责市场采购及其他公共事务。从工具主义角度讲,摩托车并非具有明显的性别化特点,然而当一个物品长期与某一个性别相互联系时,该物品的生产不仅会按照这样的性别符号来建构,而且会以这样的性别属性来塑造[32]。H姐说D哥家的摩托车很漂亮,但她觉得这个摩托车太大,不适合女性,她说“我们(妇女)也会开摩托车,但都是男人开得多”。2017年下半年H村通了4G网络,不久之后全村覆盖了Wi-Fi;2018年全村新增手机约40部,几乎都是男人或上学的孩子用新手机,然后把用过的手机给妇女。问F姐为什么不买一个新手机,她说能用就可以啦,他们(丈夫)要新的手机好用,能转账。一到晚上,H村很多男人和小孩都会在住宅的架空层下面坐着看视频、打游戏。拥有手机以后村民很少看电视,这两年几乎没有新买电视机的家庭。除了购置摩托车和手机这样的大额度消费品以外,H村农户家庭的主要支出仍然是孩子的上学费用和客房的装修投资。

2018年H村客房收入占总收入很大的比重。L叔算过一笔账,2018年度他的家庭种养殖总收入为4500元,村干部补贴为2400元,边民补助为2000元,退耕还林补贴为1250元,种粮补贴为840元,而“瑶族妈妈的客房”及厨房收入约为26000元。也就是说,H村妇女的劳动所提供的收入占家庭收入的比重很高,因此可以认为H村家庭的支出很大一部分来源于妇女的贡献。H村家庭支出占比最大的部分是生产投资(含客房建设)(30%)、教育(10%)、医疗(9%)和烟酒消费(8%)。2015年H村人均可支配收入为4300元,人均支出约5000元;2018年人均可支配收入为7600元,人均支出10000元(若不计最后一批农户建房的大额支出,人均支出为7500元);2015年客房收入为0,2018年客房及其相关产品(餐饮、特产及民族服饰销售)的人均收入为3000元,占比为37%(见图2)。除此之外,由于“瑶族妈妈的客房”建设过程中培养了男性村民的建房技术,2018年起村内自发组建起两支施工队短期外出包工建房,年创收总额超过20万元,占全村总收入的12%。家庭收入和支出的增加都在很大程度上反映了贫困的缓解。很显然,H村贫困的大幅度缓解得益于妇女的贡献。这在某种程度上验证了将妇女发展作为减贫路径的有效性。

H村的妇女在“瑶族妈妈的客房”这个新的经济空间里,将自己的家务劳动技能转化成市场收益,对家庭生活的改善做出了贡献,在作为工具性变量实现减贫的过程中发挥了作用。那么,在这样的过程中,是否通过参与市场活动而实现了真正意义上的赋权呢?H村妇女的总体精神面貌发生了很大的变化,90%以上的妇女对现在的生活感到非常满意。但是,这并不能真实地反映H村妇女相比于男性在自身福利方面的改善,也不能反映在多大程度上实现了赋权。

“瑶族妈妈的客房”的收入很大部分用于孩子的教育,一般义务教育阶段的学生每周需要花费30-50元用于支付食物、文具和往返家校的交通费用。传统农业生产的收入,如甘蔗、砂仁都要到年底收获以后才能取得,“以前每到星期天就要找钱给小孩读书(生活费)”;现在“瑶族妈妈的客房”能够提供经常性的收入,从根本上解决了农户现金流的短缺。烟酒等日常性消费主要通过“瑶族妈妈的客房”的收入来支付,“瑶族妈妈的客房”的改善和投资也都是从客房的收入中扣除的。近两年,H村家庭成人和上初中的小孩基本都拥有手机,这项支出也要由客房收入来支付。就像很多村民说的那样:“‘瑶族妈妈的客房’现在对我们都很重要,保证了我们家庭日常生活的支出。”如果我们假定,摩托车和手机的购置都来自于打工和其他农产品销售收入,就基本可以描述出H村的性别收入—支出模式:男性收入为主—男性支出为主。“瑶族妈妈的客房”明显改变了性别收入结构,但从一个相对狭隘的个体福利收益角度而言,H村妇女在经济贡献增加的同时并没有成比例地改善福利。相反,男性是这个过程中个体福利改善最大的群体,因为摩托车、手机以及日常的烟酒消费都是以男性为主的消费项目。H村在经济赋权条件下造成的性别福利差异暗示了在特定文化条件下通过经济赋权实现对妇女赋权的复杂性。H村妇女对现状主观评价的普遍满意与其自身创收所得更多地流向对家庭总体福利(尤其是男性福利)改善之间的矛盾,进一步暗示了在这样一个传统村落里,通过市场性赋权来打破性别不平等结构的艰难性。

四、结论与讨论

发展与性别的关系涉及社会性别关系中两个维度的问题。第一个维度的问题是,传统将女性作为男性的附属品限制于家务空间之内,导致女性被从有偿的市场性工作空间中排除,从而造成了女性的从属性和地位低下[22](PP 487-500)[33](PP 273-331)[34](PP 137-169)。事实上,无论经典的女性主义理论和实践还是现代发展主义的妇女与发展和性别与发展理论,都在不同方面确认了女性在经济发展中的重要作用[2][3][16][35]。虽然贫困妇女化的理论最早来源于针对美国以就业和工资为主要家庭生计支撑的社会文化,但在以传统农业为主要生计、生产市场化程度比较低的发展中国家的乡村社会中,性别的不平等以及女性的相对贫困化也是客观存在的。因此,在发展的理论和实践框架中,鼓励和支持妇女的就业和创收活动和提高妇女的人力资本和经济能力,一直被作为改变妇女从属地位和消除贫困的重要途径[35][36][37]。这一维度主要涉及赋权的工具性路径。第二个维度的问题是由于性别不平等是一个普遍的社会现象,在发展过程中由于性别本身的结构性问题,市场化的力量会加剧性别不平等[3][4][38]。因此,从这个意义上说,性别的平等本身应该成为发展的目标。这是发展赋权的本质性而不是工具性路径。

在一个传统乡村社会,推动妇女经济赋权是一个非常复杂的社会过程。鼓励妇女外出打工会形成严重的留守问题,而鼓励妇女从事其他行业又会极大地增加妇女的负担,因为无论从经济承受能力还是社会服务的可获得性而言,乡村社会均不可能将家务劳动社会化,这意味着很多能够增加妇女收入的创收活动事实上会在无法减少妇女家务劳动的同时进一步增加妇女的负担,并有可能损害妇女的健康,最终损害妇女的福利[39][40]。因此,围绕着基于社区以及妇女本身技能的新的经济创收空间是传统乡村社区经济赋权的可行路径。“瑶族妈妈的客房”正是基于这样的考虑,将瑶族妈妈的家务劳动延伸到市场,不是让女性出村进入市场,而是在原地创造出市场,这样就将家务劳动和妇女的自身技能与市场进行了有机对接。“瑶族妈妈的客房”这个新的经济空间同时又容纳了男性的劳动,发育出一种以女性为主又不增加女性负担的新的就业模式。“瑶族妈妈的客房”成功运行展示了乡村社会与现代市场对接的良好前景,也展示了如何在乡村振兴行动中发育适合乡村自然、社会、文化特点的新业态产业路径。

尽管有关妇女在发展中的重要性观点得到了普遍的接受,但是在发展和扶贫领域如何通过挖掘妇女的潜在经济能力,从而促进经济发展和减贫的工作依然没能得到充分的重视[41]。在精准扶贫过程中,产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等政策虽然都反映了贫困妇女的实际需求,学界和政策界也普遍接受妇女是贫困最大的受害者,在政策和措施中将贫困妇女的受益作为重要的政策目标[14][40],但是并没有直接的妇女反贫困计划,其主要原因是忽视了妇女经济赋权的反贫困路径。与同时在当地启动的很多其他产业扶贫项目相比,“瑶族妈妈的客房”所实现的收入远远高于这些扶贫项目。“瑶族妈妈的客房”已经成为H村这样一个深度性贫困村庄脱贫的重要资源。从收入性贫困的角度以及性别的结构性特点而言,针对妇女经济赋权的减贫效益是非常宽泛化的,妇女往往会将增加的收入用于改善家庭福利,特别是孩子的教育方面[11][42][43]。H村“瑶族妈妈的客房”所产生的收入正是主要用于孩子教育和房屋改善投资。H村所呈现的性别与贫困之间的关系是中国乡村社会普遍存在的现象,从这个意义上来讲,农村减贫是否有效在很大程度上取决于如何充分发挥妇女的作用。

妇女在经济发展中对经济发展和减贫的工具性作用只是妇女经济赋权的一个方面,妇女在经济发展和减贫中的积极作用并不必然意味着妇女福利的改善和地位的提升。妇女自身经济状况的提升自然是其福利改善和政治社会地位提升的基础[35][44],但是,妇女自身福利和政治社会地位的提升则是一个非常复杂的政治经济和社会文化问题。穆罕默德·瓦吉德·塔希尔(Muhammad Wajid Tahir)等人针对在巴基斯坦实施“男女企业家伙伴计划”的研究发现,虽然该项目很大程度上改善了家庭收入,但是男性事实更多地受益[45]。H村的男性都承认,妇女们通过“瑶族妈妈的客房”为家庭做出了巨大的贡献,但是通过H村家庭支出的分析发现,首先,妇女劳动的直接收入大部分成为改善家庭福利的资源,也就是说,妇女劳动所产生的收入是真正意义上“家庭的”。当然,从性别角度来讲,男性劳动所带来的收入也是真正意义上的“家庭的”,但是H村“瑶族妈妈的客房”的实践所展示的性别含义在于:妇女收入带来的福利效应在惠及家庭的同时,有相当一部分的收入被男性所“捕获”,成为改善男性福利的资源。更为重要的是,女性收入的福利效应在流入男性的同时并没有伴随女性福利相应的改善,相反,却是在妇女做出牺牲的基础上发生的。这种瞄准妇女的反贫困路径所产生的减贫效益外溢和性别福利异化显示了通过经济赋权来实现性别平等路径的复杂性,也在某种程度上挑战了通过提高经济地位从而根本上改变女性地位的众多理论假设。最后需要指出的是,无论是经济赋权还是性别结构的变化,都将在一个长期的过程中发生。本文所展示的仅仅是在“瑶族妈妈的客房”这个项目运行两年来的一些观察,这些观察并不必然意味着H村的性别结构将永远不发生任何变化,我们将会在以后的研究中继续报道这一问题。