南亚洲摄影纪事

2019-03-25苏月斫

苏月斫

近幾年,我以图片编辑、记者的身份关注并走访了东南亚、南亚举办的国际性摄影节。例如:柬埔寨吴哥摄影节、泰国清迈摄影节、孟加拉Chobi Mela国际摄影节、新加坡国际摄影节、韩国东江国际摄影节、印度Hvderabad摄影节等。这些“身边”的摄影节各具亮点。相比中国的摄影节,受资金、成本、场地等因素限制,这些摄影节规模相对较小。展览多以邀请展为主,作品质量均衡,主题相对明确,作品在同一语境下进行呈现、探讨。因各国家相邻,摄影师之间交流频繁,尤其是“新一代”摄影师,因此活跃了这些摄影节上的工作坊、专家面对面、讲座等活动。

本文以介绍摄影节信息、分享摄影节所观所想、呈现摄影节中部分作品为切入点,作品虽不能代表东南亚、南亚“新一代”摄影师的整体面貌,但摄影师以个体在摄影节中呈现出的创作特点、表达方向、关注议题等,却是一种普遍现象,是我们解读东南亚、南亚摄影现状的重要线索和依据。

柬埔寨吴哥摄影节:关注叙事表达,注重教育分享

目的地::柬埔寨 暹粒

关键词:吴哥古城幻灯放映会,摄影工作坊

时间:每年12月

官网:angkor-photo.com

作为东南亚旅游胜地,柬埔寨吴哥摄影节成立于2005年,是东南亚历史最悠久的摄影节之一,每年12月举办一次。摄影节承载着发现亚洲年轻摄影师,并给他们提供与国际顶级摄影师交流平台的任务。每年的露天幻灯片展映在吴哥历史古城举办,是最受关注的环节,吸引了来自世界各地的摄影师、策展人、画廊经纪人、摄影爱好者及游客参与其中。

摄影工作坊以专题拍摄实践为主,为期一周左右。申请学员必须来自亚洲,没有年龄限制,提交作品选拔后入选。30名入选学员只需承担路费,学费、食宿等费用由组委会承担。导师鼓励学员尝试全新的选题或拍摄方式,换角度思考。近几年,越来越多的中国年轻摄影师开始关注吴哥摄影节的工作坊,并申请成功。但具有良好的英语交流基础是前提条件。2019年从5月1日开始在线申请。

值得一提,吴哥摄影节与当地NG0组织ANJALI HOUSE合作,成立儿童摄影工作坊。教授拍摄技巧,培养柬埔寨孩子用独特的眼睛观察身边的世界。工作坊导师全部来自参与吴哥摄影节的摄影师。所以,如果你身处其中,将有机会成为孩子们的摄影导师。

近些年,吴哥摄影节的规模慢慢有所增加,从最初的关注亚洲摄影师,到现在更多法国以及来自其他国家的摄影师参与。从关注的题材来看,摄影节组织者仍然希望保持创办初期,关注新闻纪实摄影的初衷,但在此基础上,也开始关注更多元化影像作品的表达。

Eiffel Chong/Seascape《海岸线》(马来西亚)

《海岸线》系列受到了日本小说家村上春树的启发。以一条简单的海岸线,诠释了人类作为海洋的参与者,在海洋上留下的踪迹。海岸线随处可见,它代表着逝去的文明。人们没有学会珍惜,在留下文明踪迹的同时,也留下了海洋废墟。

新加坡国际摄影节:持续三个月的摄影节

目的地:新加坡

关键词:公开征集摄影书、策展方案

时间:每年9-12月

官网:www.sipf.sg

2018年9月,新加坡国际摄影节(简称SlPF)开幕,主题为:像你,像我,像每个人。为期3个月的摄影节推出11个展览和多个公共项目。主题分为“私密领域”和“广泛叙事”。

摄影节期间,作为总策展的李锦丽(GwenLee)接受了《大众摄影》的采访,针对今年摄影节的主要特点、作品的选择标准、运作模式以及资金来源等一系列问题,作了详细介绍。

摄影书的公开征集Opening Call

今年SIPF“公开征集”项目增设了“摄影书征集”。与上届只在Deck征集东南亚地区没有出版过的摄影作品不同,本届共有来自世界各地的238名摄影师投稿了样书。最终由国际评审团选出的82本入围摄影书,在新加坡国家设计中心(National Design Centre)展出。

摄影作品以书的形式表现,在欧美已经存在很久,亚洲却是刚刚起步。摄影书是一个概念和想法的结合,并编辑影像,重新组建一个叙事。除了在设计、纸张等方面的創新外,摄影书应该以“创造”为核心。摄影师从一个想法到创造出一个实体样书,需要一个过程。我们现在所说的手工书,因为翻译问题,更接近当代艺术中所说的艺术书。与网络、展览等形式不同,艺术书相对更加的私人化,是观众与摄影师的一对一分享。越来越多的新加坡年轻摄影师开始关注这种新的表现形式。

展览Exh-bition

为了确保展览从内容到形式的统一,新加坡国际摄影节每年只有一名策展人。如想参与其中的策展人可以通过提交展览策划方案,参加“公开征集”类的策展奖。获胜即可在摄影节期间免费举办展览。

与国内摄影节展览数量众多的现象不同,新加坡摄影节每年的展览相对较少。新加坡全年摄影展不断,根据展出场地的档期不同,三个月期间,所有摄影节的展览相继开幕。

新加坡摄影节展出的作品都具有创作上的延续性,特别是纪实类作品。一个事件的发展,有时候无法在瞬间完全捕捉,需要长时间的发酵、关注。20世纪60-70年代,新加坡一些记录时代变迁的作品,因为政治背景,很多珍贵的影像不断流失。有些影像虽然留存了下来,但也甚少有人发现它们。相比之下,沙龙类的作品更多地保留了下来。随着80年代英语在新加坡的普及,新生一代摄影师开始接触更多西方摄影的理念。他们的作品结合了东、西方创作上的不同特点,但整体影像的叙述性更强。尽管如此,多文化交织的背后,观看自我,回归本土,无疑是永恒的创作根源。

专家面对面Portfolio Review

除展览之外,其他公共项目中摄影师之间的交流也是摄影节中的重点活动。例如:专家面对面、公共讲座、工作坊等。参加专家面对面的作品需要进行严格的审查,并且付费。人数不超过30人,最后产生两个奖项。30人中有6人可提交不完整专题,并与导师进行交流。但不参与最后评选。

评估机制,保证质量Control Quality

新加坡国际摄影节大约30%的经费来源于国家艺术委员会,其余70%中的40%来自投资人,剩下30%来自摄影节的活动收入,例如摄影节门票、售书、专家面对面等活动。每年摄影节结束,专业评估团队会对摄影节观展人数、展览质量等方面进行详细评估,汇报给投资人。这种评估机制有效地提升了摄影节的整体质量,也是最有说服力的有效反馈,形成一个良性循环。

刘颖/It Can Be Better《还可以更好》(新加坡)

It Can Be Better探讨为了达到一丝不羁,清洁家庭住所环境所做出的极端行为并导致的严重后果。照片中描绘了极力保持家庭清洁的一种强迫症行为。这种行为剥夺了环境和物品原本的可用性。作品希望激发观众对强迫性行为如何自我挫败,并导致意想不到结果的思考。

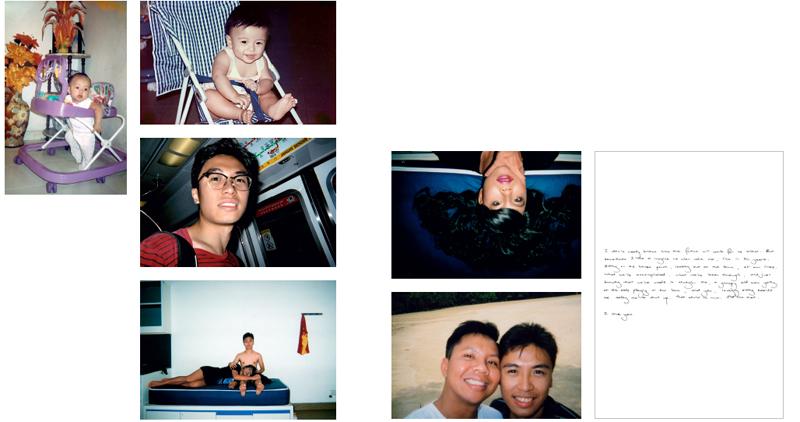

Norah Lea/In Love《在爱情中》(新加坡)

《在爱情中》是对浪漫爱情的一种探究,具有表演性。在虚构的故事情节中,作者Norah Lea和合作者Nicolas Ow扮演一对同性情侣,用影像和文字的形式记录了同性之前的情感关系,探讨了自我、或与“他者”之间的身份认同。

孟加拉Chobi Mela国际摄影节:作品与空间完美结合

目的地:孟加拉达卡

关键词:公共空间的影像表达

时间:2-3月,每两年一次

官网:www.chobimela.org

由Shahidul Alam创办的Chobi Mela始于2000年。2019年第十届国际摄影节将于2月28日至3月9日在达卡举办。

AIam在1989年创建了Drik图片社,意在挑战“把第三世界国家当作灾难报道饲料”的西方主流媒体和反对经济全球化对发展中国家的剥削。1998年,他又成立了PathshaIa南亚摄影学院,以用摄影以及多媒体传播信息、改变社会认知。Alam也是第一位担任荷赛评委的亚洲摄影师。

很长时间,孟加拉本土摄影师大致分为两类:沙龙摄影师,他们为了比赛而拍摄;传统媒体摄影师,作品为文字配图,填充报纸杂志的各种空白区域。而现在,越来越多摄影师开始签约画廊,销售影像作品。曾经,摄影这个职业并不能得到重视,摄影师必须循规蹈矩按照他人意志进行拍摄,但现在这种现象正悄然改变。

Chobi MeIa展场大多分布在孟加拉美术、表演艺术馆、国家博物馆、美术学院、Star-Ben-gal艺术区、老达卡城边的诺斯布鲁克厅殖民时期建筑等地。作品包括纪实、观念摄影,也包括与影像有关的视频、装置、多媒体、声音等不同创新方式。大部分摄影师来自孟加拉本土、亚洲以及中东等国家、地区,是一次全面了解亚洲及中东地区当代摄影发展的好机会。当然,能称其为国际瞩目的摄影节之一,来自欧、美等国家的作品也必然包括其中。

利用展览空间与作品内容的恰当结合,提升与观众的互动性,是Chobi Mela的亮点。摄影节摆脱画廊展出模式,策展人把作品带到了集市、学校操场、足球场以及其他公共空间中,尝试打破观者的固有思维,严谨又丰富的开拓、利用作品之间的内在联系,与场地结合,重新架构新故事。

摄影节期间的讲座非常集中,每场紧控在1小时左右。讲师大多以多媒体展示自己的作品为主。这种方式对比长篇大论的讲述理论,更加便于沟通、具有较强的互动性,容易被观者接受,但同时也对讲师提出了更高的要求。

Chobi Mela工作坊是免费的,部分学员来自南亚著名的Pathshala南亚摄影学院。学员网上提交作品,经过导师初选才可参加。工作坊种类众多,包括照片编辑工作坊、创作与实践工作坊、手工书工作坊以及人像拍摄工作坊等。

手工书近几年无论是在国内、国外,都深受摄影师的欢迎,是作品的另外一种呈现方式。手工书工作坊由10人组成,导师会根据每一位学员的作品类型,给出切实可行的制作标准和方式,并经过学员与导师的讨论认可。工作坊结束前,制作出一本样书。

参与专家面对面的摄影师更年轻化,主要来自孟加拉及周边国家例如尼泊尔、缅甸等国学员。都会展示编辑成册后的成熟作品与专家讨论。

虽然双年展在展览质量、学术水平等方面都显出专业一面,但影像市场还相对不够成熟,摄影节更偏向是一次艺术家、策展人之间的交流分享。越来越多亚洲及中东地区“新一代”摄影师期待通过“身边”的摄影节使作品进入销售市场,这种强烈的期望,促进了孟加拉影像销售市场的不断发展。

Sutirtha Chatterjee/The Sixth Sense《第六感》(印度)

《第六感》系列拍摄的是加尔各答一所盲人学校的学生。通过摄影师与这些有视觉障碍的学生们合作,从视觉上构建并诠释了他们的梦想,以此希望探究真实与所见之间的关系。

印度是全世界盲人数量最多的国家,在印度等级森严的社会里,残疾人势必会遭到排斥、边缘化。摄影师10岁被诊断为色盲。通过这组作品,他想提出两个问题:“我们看到的就是现实吗?当我们失去视力的时候,会创造出一个不同的现实世界吗?”

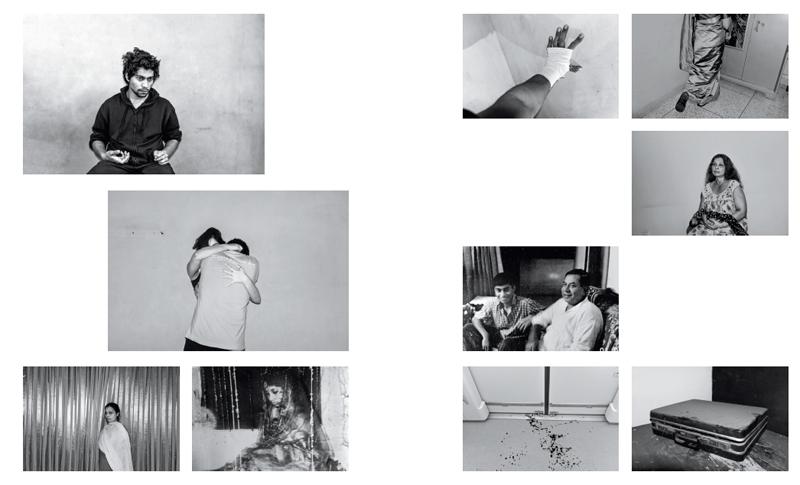

Mahtab Nafis/Anatomy:Prologue《剖析:序言》(孟加拉)

2010年2月15日,父亲因车祸离世,摄影师通过《剖析:序言》系列摄影作品表达对父亲亡故的冥思。

泰国清迈摄影节:亚洲高校摄影新影像

目的地:泰国 清迈

关键词:高校背景,新锐摄影

时间:每年2月中下旬

官网:www.cmphotofest.com

泰国清迈摄影节由清迈大学艺术学院为背景主办。每年春节期间在泰国北部城市清迈举行。在泰国,清迈大学是泰北的名校。以大学为背景主办的摄影节,在整个亚洲是不多见的。展出的摄影作品主要为年轻的亚洲新锐摄影师,试图探索通过摄影语言,从美学角度表达思想以及观点。摄影节期间展示全世界(亚洲为主)的院校学生作品是清迈摄影节的亮点之一。

从亚洲,到全球,从摄影专业,到涉及摄影创作的任何专业,清迈摄影节在全球范围内广泛征集高校學生作品。因此,不仅以学术性作为选择的标准,富有实践精神的作品在展览中也有机会呈现。

Farhad Rahman/Song of a Coast《海岸之歌》(孟加拉)

海洋随着时间流逝发生着变化,土地也随着时间一起消失。一群新的居民创造着崭新的故事。时间改变了海洋,还改变了人们的生活。随着风景的变化,海岸上居民的心情也随之发生着变化。这个项目旨在描绘孟加拉国处于孟加拉湾580公里沿海地区的变化。

Chanipa Temprom/ID-EAL(泰国)

“ID-EAL”这个单词可以拆分为两部分,即“ID PHOTO”(证件照)和“IDEAL”(理想),表达对证件照的期待。项目中所有照片都由一家摄影工作室基于其对美的理解,进行拍摄和修饰。研究结果表明,找工作时,形象气质佳的人远比形象不佳的人更加幸运。一些职位,比如经理或其他高级职位,要求应聘者拥有可靠的品质和领导力。我们无法否认照片是求职中的一个重要因素。另一方面,照片的质量取决于摄影师与修图师的能力,他们会精益求精以取悦顾客。

摄影师以纪实摄影的方式讲述一家摄影工作室拍摄证件照的故事。展示摄影工作室对美、信誉与良好品格的不同认识。

Rony Zakaria

Men,Mountains and The Sea《人、山、海》(印度尼西亞)

环太平洋火山带被17000个岛屿分隔开来,印度尼西亚拥有超过150座活火山,超过80000公里的海岸线。该项目记录了印度尼西亚人生活中的两个主要元素:山和海。

Hadi Uddin/Here,For Now《此时此刻》(孟加拉)

我们渴求的只是自由吗?我们也需要一个家。一个人和他(她)的家总有一种亲密关系。这种关系是一种社会文化的再现。家是否给人们提供了一种安全感?如果是这样,那些没有家的人呢?作品《此时此刻》记录了生活在离达卡不远的波拉卡利(Boirakhali)里那些居无定所的人们。

繁荣期的东南亚、南亚影像

与中国新生代摄影师的发展类似,东南亚、南亚新一代摄影师的作品倾向于结合当代艺术概念,利用行为、装置、新媒体等表现形式,作品更加主观和多元化。摄影已经开始转化为一种“重新再现”的手段。当我们通过作品,观察、讨论这些“身边”的影像本质时,新的技术已经不是主体,而应该把焦点集中在新的技术媒体下,产生的新的观看和表达方式上。

纵观这些摄影节展出的作品,虽然有些作品并不具备突出的个人风格,但却充分地体现了对于种族、身份、全球化经济、本土文化等问题的自我思考,试图通过影像“溯源”。

在重新面对西方影像发展时,东南亚、南亚“新一代”摄影师更加强调“折中东西,融会贯通”,试图在艺术行为与表现自我之间寻求微妙的平衡。从这种意义上来说,回归更为广泛地对于人的价值的思考、对于生命价值的思考,才应该是面向未来的影像。但无可置疑,东南亚、南亚摄影正经历着它的繁荣期。

借此专题之际,《大众摄影》采访到了柬埔寨吴哥摄影节艺术总监Jessica Lim,马来西亚策展人、自由撰稿人Kuen Lee,孟加拉摄影师Md.Hadi Uddin,泰国清迈大学摄影教师MintraWongbanchai,就东南亚、南亚摄影师作品关注的主题、创作形式、摄影节运作,以及影像市场发展现状等问题进行对话。希望通过置身其中的“他们”,呈现给读者一个更加客观、真实的亚洲(特别是东南亚、南亚)影像发展现状以及未来面临的挑战。

Q:您的学术背景和工作内容是怎样的?

Jessica Lim:我大学主修新闻传播。毕业后在新加坡《海峡时报》做报道摄影师。之后转型为图片编辑和策展人。2010年开始组织、策划吴哥摄影节的各项展览、活动。2018年被任命为吴哥摄影节的艺术总监。与此同时,我还与暹粒的“One Eleven Gallery”画廊合作。

Kuen Lee:我是一名自由撰稿人,同时经营着一个摄影师访谈的博客,名为“AsiaPa-perCamera”。曾经在马来西亚“ObscuraFestival of Photography”摄影节工作。

Md.Hadi Uddin:我之前从事新闻报道、纪实摄影等工作,也参与一些商业摄影工作,并接觸过出版行业。现在我从事艺术摄影,是一名自由摄影师。

Mintra:我毕业于泰国KMITL大学摄影系,成为一名时装设计师,并完成了艺术学院的研究生课程,之后在美国旧金山从事婚纱摄影工作5年,2017年回到泰国,成为泰国清迈大学和曼谷大学摄影系教师。

Q:在您的工作领域中,接触更多的是摄影节、摄影图书的出版、还是媒体宣传?这些方式是否经历着变化?

Jessica Lim:我的工作以组织每年的吴哥摄影节为主。之前更多与摄影师、出版商合作,包括销售摄影师作品等。随着数字时代的到来,作为策展人,有更多的渠道联系符合摄影节定位的摄影师。然而,突破传统寻找作品的模式,意味着策展人将做更多的工作。

Md.Hadi Uddin:作为自由摄影师,我已经不满足摄影节上的展出机会,更关注专题的不断编辑及作品出版方面。

Mintra:因为工作原因,近些年我关注了非常多的摄影节,也参加过一些亚洲的摄影节。印象最深的是幻灯放映会,这种在公共空间中的展示,更具有开放性和互动性。

Q:您接触的本地区(东南亚、南亚)摄影师,近些年是否也存在作品话题、表现形式上的变化?据您观察,这些变化是如何发生的?

Jessica Lim:近几年,更多亚洲摄影师开始重新审视他们的作品,并且尝试利用不同的视觉叙事形式。如果你关注每年的吴哥摄影节讲座和工作坊(吴哥摄影节每年都会呈现30位新兴亚洲摄影师作品),会发现越来越多的摄影师开始降低传统单一的线性叙事方式,呈现更加开放、多元化的视觉故事。

Kuen Lee:我认为很多东南亚摄影师开始强调专题的视觉叙事,而不仅仅是拍摄单张的好照片。他们试图寻找更加富有创造性的方式讲述一个故事。这和整个亚洲的摄影环境有很大关系,越来越多的摄影师有机会接触不同风格的工作坊、摄影节以及讲座。当然,社交媒体的兴起也起着决定性作用。

Md.Hadi Uddin:摄影是一种表达的媒介,总会随着时间的推移不断变化。大多数新作品的产生都基于摄影师对于事物以及一种理念的重新认知。近些年,东南亚、南亚的作品越来越具有创造性,“新一代”摄影师深入不同主题的创作中。随着全球化的到来,之前的地域性问题,也开始变得全球化,越来越受到摄影师的关注与重视。南亚地区正面临城市化问题,包括中产阶级的不断增长以及不可控的城市建设增长。东南亚其他国家,乃至全球也同样面临这样的问题。一些多元文化的介入,例如移民以及文化融合等问题,在南亚国家也开始成为摄影师创作的新兴趣点。

Mintra:我认为东南亚摄影师的作品在主题、表现形式等方面不断变化。“新一代”摄影师的作品更具有强烈的个人风格,更多的摄影师试图从艺术史中寻找问题,进行艺术创作。作品也更凌驾于简单的叙事之上。

Q:作品是否存在特殊性?例如:殖民对于东南亚摄影的影响、移民文化等与“欧洲视角”的趋同性和差异性等。

Jessica Lim:一般来说,本土摄影师与其他国家或地区摄影师在创作主题、形式等方面存在着差异。这些是我们很容易发现的。但尽管如此,来自同一国家的不同社区、城市与农村、经济存在差异等不同人群之间,也存在着认知上的异同。这些异同直接影响他们如何叙述他们的故事,如何用照片来表现。在传播媒介并不发达的过去,这种差异性更加明显。今天,更多的摄影师强调对于自我以及我与他者之间的表达,并且以道德作为衡量标准,寻找他们感兴趣的话题,做出真实的报道。

Md.Hadi Uddin:我认为本土摄影师的作品一定是反映对于本国文化、社会经济等方面的一种自我认知。尽管大部分亚洲摄影师作品并没有得到主流媒体、基金资助等组织的持续关注,但不可否认,亚洲摄影师具有独特的表达优势。

Q:本国或地区的摄影节运作方式如何?包括资金、政府或民间、构架、展览规模结构、受众人群等。

Jessica Lim:吴哥摄影节是团队运作模式。这些成员以志愿者为主。我们把亚洲摄影师,特别是年轻摄影师聚到一起,给他们交流平台。在亚洲有超过350名曾经参与过摄影节的摄影师,并且每年都参与,这非常有助于摄影节的持续发展。摄影节的资金来源是面临的最大挑战,我们没有获得政府的任何资助,大部分资金来自国际组织、商业赞助以及个人资助者。

Kuen Lee:马来西亚“Obscura Festival ofPhotofiraphy”摄影节有一个总策展人,并与其他工作人员(志愿者)一起工作。摄影节更像小型的聚会,每年有11-12位摄影师作品展出。活动包括国际性的摄影工作坊以及夜间幻灯放映会。作品具有强烈的当代性。与此同时,音乐节在同期期开幕。整个摄影节给参与者一种私密的、强烈的社区归属感。

Q:东南亚、南亚影像市场的生态链现状?

Jessica Lim:东南亚影像市场与其他国家或地区经历的现状非常相似。摄影师、图片编辑或者策展人、观众三者之间存在着有趣的动态关系。这种关系随着全球政治、经济的不断变化,相互适应。教育是这个三角关系中重要因素,不仅是摄影师职业教育,也包括媒体的素养提高。我认为在这种环境下,更需要扩大非营利机构的发展空间,促进摄影师个人艺术视野的不断提高,不是盲目跟随以经济利益为核心的市场需求。

Kuen Lee:东南亚影像市场相对较小,但成长非常迅速。如何让作品在市场化运作中实现经济价值,是当下面临的共同问题。

Md.Hadi Uddin:我认为南亚摄影正经历着它的繁荣期,但也有局限。例如,语言的障碍、人口的多元化增长等问题。在亚洲,资源总是有限的,我们应该协同合作,共享资源,取长补短,发展多种艺术形态。