华南地区草被过滤带对菜地径流、泥沙和磷阻控效果及影响因素

2019-03-25陈旭飞邵明安孙传谆

陈旭飞, 刘 通, 程 炯, 邵明安, 孙传谆, 刘 平, 黄 斌

(1.广东省土地开发储备局, 广州 510635;2.广东省生态环境技术研究所 广东省农业环境综合治理重点实验室, 广州 510650;3.中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101; 4.华南农业大学 公共管理学院, 广州 510642)

点源污染与非点源污染能够对地表水产生严重危害,将威胁水生态系统和供水安全,近些年,非点源污染、农业作为地表水水质恶化的主要原因,已经引起了越来越多的关注[1-3],改革开放以来,广东省农业取得长足和持续发展,然而,随着人口的膨胀增长和向土地不断的索取,土地已经不能满足人们对粮食的需求,过量的农药和化肥持续、不合理施加,导致土壤结构变化,养分利用率低,从而产生大量的养分流失,造成江河、水库、湖泊等水体富营养化,广东化肥使用量远高于国家平均水平和发达国家警戒线[4],产生农业面源污染问题日益严峻,已对广东省农业可持续发展形成严重制约。目前,国内外已开展了许多关于面源污染控制技术的研究和相关工程,可根据其产生、迁移、转化特点分为防治产污的“源环节”(如保护性耕作、控制的肥料管理技术)和控制迁移的“汇环节”[5](如水体的生态护岸技术、浮床技术、湿地净化技术等)。植被过滤带(vegetative filter strip,VFS)是控制非点源污染的“最佳管理措施”(best management practices,BMPs)之一,它主要是由土壤—植物系统组成,通过对径流中污染物阻拦、吸收、滞留、沉积等物理、化学、生物过程,达到控制水土流失、面源污染、改善水环境目的,因此,许多国家已开展了过滤带对水土流失和面源污染控制的研究,效果良好。植被可以通过不同部位降低流速,增加入渗,增强土壤的抗冲性,从而降低高含沙水流流速并能促进产生回水区域泥沙沉积[6-7],通常植被过滤带能够分别拦截22%~55%径流、52%~95%泥沙,并有效控制养分流失[8-9],在国内,李怀恩[10]、邓娜[11]等在陕西地区研究了沙棘—草本不同配置植被过滤带拦截污染物能力,表明植被过滤带能有效削减地表径流中的悬浮固体,植被条件(生物量、刚度)、入流流量和入流悬浮固体浓度对净化效果影响显著,植被过滤带对悬浮固体的削减主要发生在前10 m,在一次降雨径流过程中,不同流量对悬浮固体、总氮、总磷、颗粒态氮和颗粒态磷的净化效果变化较大,随着入流流量的减小,植被过滤带的净化效果更为显著,其中草地过滤带的净化效果最好。肖波等[12]通过浑水冲刷试验,研究了狼尾草、野古草对径流、泥沙及除草剂阿特拉津的去除效果,并指出当进水泥沙浓度为20~60 g/L时,植被过滤带对泥沙的拦截率分别为85%~95%;当进水阿特拉津浓度为0.3~0.9 mg/L时,植被过滤带对阿特拉津的拦截率分别为91%~95%。申小波等[13]研究了不同宽度下模拟草被拦截效果,表明当宽度分别为1,2,3 m时,模拟植被过滤带对径流、泥沙、总氮、总磷的拦截率分别为32%~69%,78%~92%,65%~84%,80%~95%。李荣斌等[14]研究了浙江地区不同施肥措施和灌木缓冲带对雷竹林径流水中不同形态氮流失的影响,研究表明灌木缓冲带可以减少雷竹林地表径流量的32.62%,可以减少常规施肥雷竹林径流水中总氮浓度的81.33%。由此可见,由于土壤性质、地形坡度、过滤带带宽、污染物种类等因子综合作用于植被过滤带,致使其对径流、泥沙、养分拦截效果存在差异,往往制约了在不同区域生态推广和应用,有必要开展进一步广泛而深入研究。

华南地区特有的地理区位、气候、种植结构、养殖结构以及人口构成等决定了其独特的水土流失和面源污染特征,研究者们强调,为了理解过滤带空间上的相异性和功能上的时效性,需要在更广泛的自然地形和生产实践地区来进行研究[15]。因此,研究华南地区植被过滤带对于水土流失及面源污染具有重要意义。本研究采用华南地区常见红壤及本地常见的香根草(Vetiveriazizanioides)构建草地过滤带,通过人工模拟降雨试验,研究植被过滤带对径流、泥沙及磷的拦截效果,探讨不同因素如降雨强度、坡度、带宽因素对拦截效率的影响,并分析影响因素的重要性,为草地过滤带大规模科学应用提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验研究区位于广州市黄埔区九龙镇洋田村(23°19′16.56″N,113°34′56.82″E),属于亚热带季风性气候,该区雨量充沛,年降雨量1 694 mm,4—9月为雨季,降雨量占全年82%,7—9月为台风季节。地形地貌以冲积平原和侵蚀台地低丘陵为主,土壤类型为赤红壤。该区域大力发展蔬菜种植业,被确定为广州市20个蔬菜专业村之一,不少农户长期种植蔬菜,蔬菜种植面积约1.334 km2,为了追求产量和经济效益,生产中普遍存在农药、化肥不合理使用,造成严重环境污染。植被过滤带人工降雨试验在该地生态环境研究所所建试验基地开展,基地主要研究在不同田间管理、景观配置等影响下,土壤环境品质(结构与肥力)、地表及地下水质、土壤生态系统、农业区面源污染等的变化过程与机理。

1.2 试验设计

本试验设计2种种植模式(裸地、香根草)、2种坡度(2°和5°),每个小区设置2次重复,随机排列,共计8个小区。每个处理小区面积为1.5 m×8 m=12 m2,坡度设置为:每个小区设置一个径流收集池。小区内填装区域内典型赤红壤,砂粒(>0.05 mm)、粉粒(2~0.05 mm)和黏粒(<0.002 mm)含量百分比分别为48.9%,29.97%,21.13%,属于砂质壤土,有机质含量12.89 g/kg,全磷含量1.16 g/kg,土壤容重为1.30 g/cm3,每个小区上方4 m种植蔬菜,肥料施用量、施用方法、施肥时间一致,并按当地农民习惯进行,施肥量为:310 kg/hm2,有机肥6 000 kg/hm2,肥料品种为芭田硝硫基(N-P2O5-K2O)和有机肥(蚯蚓粪),有机肥作为底肥在整地时一次性施入。在小区下方4 m种植植被过滤带,研究所用草本为香根草,播种时间为2017年6月,播种行距为50 cm。播种完毕后定期浇水并置于自然条件下生长,观察其发芽、出苗等情况,并每隔1个月测量株高、密度、株径、生物量等指标(表1)。

表1 径流小区草本植物基本生长情况

试验采用便携式人工模拟降雨装置,该装置由水泵、过滤器、分(回)水器、供水管(含立杆活接头)、喷头立杆组成。分(回)水器和喷头立杆配有压力表、调节阀和喷头部件(图1)。该装置采用了先进的专用模拟雨滴喷头,喷头内可更换不同规格的雨滴调节片来控制雨强大小变化,从而形成从小到大的连续可调雨强,该系统采用侧喷式降雨,可使雨滴落地能量与自然降雨相似,保证雨滴模拟效果。降雨均匀度达到85%以上。由于华南地区地处东亚大陆东南缘,常年受亚热带季风气候影响,加上北依南岭,成为全国多余省份之一,该区降雨多以历时短,强度大暴雨和特大暴雨为主,根据华南地区最大1 h降雨强度[16]及沿海地区1 h最大暴雨强度[17],试验设置120,210mm/h两个雨强,在珠三角地区具有典型代表意义。

图1 人工模拟降雨设备示意图

在蔬菜种植区边界(0 m),及距离边界1,2,4 m的位置布设地表径流采样点,同一宽度上重复布设两个采样点,模拟径流开始后,每隔10 min间隔釆集一次径流样,同时用染色剂法测定坡面流流速,重复3次,求其平均值,并在每个断面测定水深,重复3次,求其平均值,坡面流流速测定染色剂为高锰酸钾。每次采集500 ml径流样品后,震荡混匀,模拟降雨结束后,立刻带回放进实验室冰箱冷冻保存,并在24 h内对监测指标进行分析测试。通过称量获得径流量,水样过滤后于105℃烘干至恒重,计算泥沙含量。总磷(TP)和溶解态全磷(DP)采用过硫酸钾—钼锑抗分光光度法测定,混合水样用来测总磷,经过0.45 μm滤膜过滤后的水样用来测定溶解态全磷,颗粒态磷(PP)含量为总磷和溶解态磷之差。

植被过滤带净化效果的定量评价可以用下式来表达:

(1)

式中:Rc为浓度削减率(%);C进为入流物质浓度,C出为出流物质浓度。

1.3 数据分析

试验数据使用SPSS(IBM Version 22)统计分析软件分析,采用T检验,单因素方差分析(one way-AVOVA)和最小显著参数法(LSD),分析不同处理,径流量、泥沙量、磷含量的差异(p=0.05),用Pearson统计方法建立变量间相关关系,作图采用Origin 8.0软件。

2 结果与分析

2.1 植被过滤带对径流、泥沙的拦截能力

地表径流是土壤泥沙及养分输出的主要动力因素,南方红壤区地表产流多为蓄满产流,土壤含水量对产流时间有很大影响,试验开始前,8个径流小区土壤的平均含水量为28.9%,处于湿润状态,且各小区间土壤含水量无显著性差异(p>0.05),初始产流时间为3.0~4.5 min。

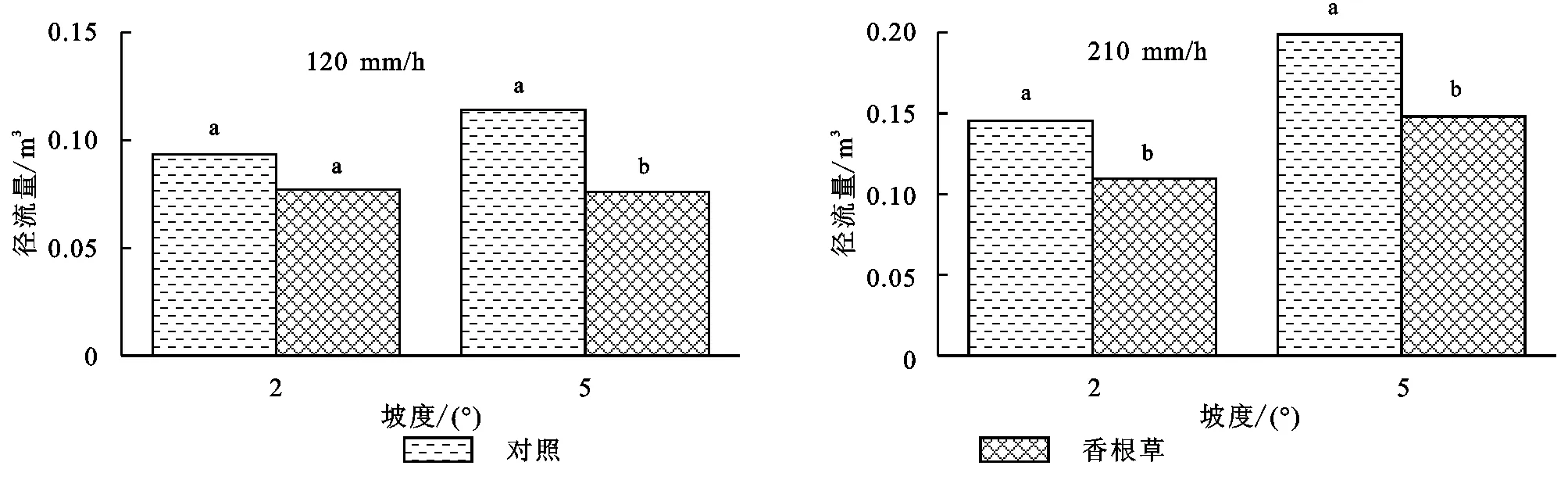

当径流、泥沙经过植被过滤带,由于植物的根系和杆茎系统以及枯枝落叶的作用,致使出流的物质含量都要比进入植被过滤带前的低,与裸地对照相比,香根草过滤带对坡面径流量都具有一定的拦截作用,径流减少范围为12.18%~43.11%(图2)。

总体上看,径流量随着坡度和降雨强度的增大呈现增加的趋势,但不同处理间也是存在着一定的差别。在210 mm/h雨强下,增加比较显著(p<0.05),与120 mm/h雨强相比,210 mm/h雨强下,2种坡度下香根草过滤带小区内,径流流失量呈现出减少趋势,并均达到显著水平(p<0.05)。在不同宽度下,径流量拦截效率也有所不同,1~4 m宽度下,平均拦截效率分别为10.81%,17.74%,25.28%,在不同宽度下,径流量拦截效率差异显著(p<0.05)。

图2 不同降雨强度下植被过滤带径流流失量

小写字母为与对照比较结果,相同的小写字母表示没有显著性差异(p>0.05),不同小写字母为存在显著差异(p<0.05)。不同处理下,土壤侵蚀模数随着坡度和降雨强度的增大呈现增加的趋势,与裸地对照相比,香根草过滤带单位产沙量减少范围为16.00%~70.38%(图3),在120 mm/h和210 mm/h雨强下,不同坡度香根草过滤带小区内,侵蚀模数均呈现出减少趋势,并均达到显著水平(p<0.05),香根草过滤带对泥沙起到了一定拦截作用。

在1~4 m不同宽度下,香根草表现出不同的拦截效率,总体上随着宽度的增加,拦截效率呈现增加的趋势,当在1 m位置时,拦截效率为14.04%~27.62%,在2 m位置植物的拦截作用比较明显,为26.12%~47.13%,在2~4 m间,拦截效率逐渐趋于稳定(图3),不同宽度下,泥沙量拦截效率差异显著(p<0.05)。

图3 不同降雨强度下植被过滤带土壤侵蚀量

由此可见,植被根系、茎秆能够降低地表径流流速,本研究中,与裸坡对照相比,植被过滤带出流流速都呈现减小趋势,除了2°坡面在120 mm/h雨强下减小程度不显著,其他处理,流速减小程度都达到了显著水平(p<0.05)(表2),这个结果与国内外一些研究相同,说明植被能够增大土壤的孔隙度和连续性,增加径流入渗量,降低土壤分离速率,提高土壤抗冲性[18-19],同时地表覆盖度的增加,提高了地表粗糙度,缓解径流形态,消减水流动能,减缓土壤颗粒崩解下移,促进泥沙淤积,调控泥沙流失。

2.2 植被过滤带对全磷、颗粒态磷的拦截能力

对照的小区之间相比较,全磷和溶解性磷流失量随着坡度及雨强的增大而增加,但未表现出显著性(p>0.05),在210 mm/h雨强下,与裸坡对照相比,不同坡度处理下香根草过滤带全磷、颗粒态磷流失量都呈现出减少趋势,且二者减少程度达到显著水平(p<0.05)(表3),拦截效率为34.25%~49.35%,同时,不同坡度间香根草过滤带处理下,全磷和颗粒态磷的流失量,存在显著差异(p<0.05)。120 mm/h雨强下,不同坡度处理下,香根草过滤带全磷的流失量为6.16,7.32 mg/L,颗粒态磷流失量为4.93~5.56 mg/L,与裸坡对照相比,全磷和颗粒态磷流失量减少程度达到显著水平(p<0.05),拦截效率27.53%~41.08%,但二者不同坡度间的流失量,差异不显著(p>0.05)(表3)。

表2 不同坡面平均流速变化情况 m/s

注:同行相同的小写字母表示没有显著性差异(p>0.05),不同小写字母表示存在显著差异(p<0.05),下表同。

表3 不同处理条件下磷的流失情况 mg/L

在不同的宽度下,香根草对全磷表现出不同的拦截效率,总体上随着宽度的增加,拦截效率呈现增加的趋势,当在1 m位置时,拦截效率为4.35%~10.36%,在2 m位置植物的拦截作用比较明显,为16.22%~23.30%,在2~4 m间,拦截效率持续增加,在27.53%~49.35%,差异不显著(图4)。颗粒态磷与全磷的流失趋势及拦截效率相似,这主要是全磷中溶解性磷只占15%~19%,大部分被土壤中的细颗粒所吸附,并在植被过滤带内部发生富集,这与泥沙被过滤带有效拦截具有一定的相关性。

图4 不同带宽下植被过滤带对磷的拦截效率

2.3 植被过滤带影响因素

为了进一步探讨影响植被过滤带拦截效率的主要因素,采用最优尺度回归法,对不同处理间的水文条件、坡度、带宽等影响因素进行相关性分析,由表4可知,各因子对径流、泥沙、全磷流失量贡献大小分别为雨强>带宽>坡度,这表明华南地区降雨是径流、泥沙、全磷流失的主要控制因子,同时,带宽对径流、泥沙、全磷的流失量也可以起到一定的积极作用(p<0.05),而且,全磷的出流浓度和流失量也与径流、泥沙呈现一定的相关性(图5)(R2=0.6898,R2=0.8229),植被过滤带对径流、泥沙拦截效果在一定程度上决定了其对全磷的拦截效果。

表4 径流、泥沙、磷流失量主控因子贡献率

图5 磷流失量与径流、泥沙侵蚀之间关系

3 讨 论

在我国,由于地域辽阔,南北自然条件存在很大差异,华南地区降水多为短历时,暴雨型,其产流特点多为蓄满产流,产生的径流对地表冲刷是地面物质发生迁移的主要驱动力[20],容易发生强烈的水土及氮磷等养分流失,雨强增加能够引起径流和泥沙流失量增大,通常认为,在坡度较陡的研究中,植被过滤带的阻控效果会受到影响,但是Meyer[21]和Rose[22]等认为,在缓坡条件下,即2°~5°,增加入流流量和雨强,对植被过滤带的拦截效果影响并不明显,在本研究中由于2 m宽度发生作用明显,且坡度较缓,没有超过5°,香根草植被根系仍然能够起到减少泥沙迁移的作用,使过滤带内部径流速度变缓,携带泥沙出现一定的沉积,这可能是过滤带在大雨强下仍然能发挥效用的原因之一。同时,本研究中植被过滤带拦截效果,并没有像其他研究那么明显,这主要是由于种植密度,坡地上植被覆盖度等因素没有那么高所引起。

植被过滤带宽度也是地表物质流失减少的重要因素,研究表明,2~15 m宽度能够有效减少全磷40%~80%,径流泥沙减少30%~90%[23],本试验所设计的草本过滤带拦截作用,也在上述范围之内,目前正常施肥情况下,暴雨雨强冲刷过程中,4 m的植被过滤带虽然可以对磷起到拦截作用,但还很难达到水框架指引中约束的磷含量要求。此外,虽然随着坡度的增加,植被过滤带的拦截效率呈现增加的趋势,其他研究一般认为,随着坡度的增加,径流速率增加,入渗量减少,从而会导致污染物质的去除效率下降,但在本研究中坡度并不是主要影响因素,这主要是珠三角地区地势相对平坦,坡度设置的比较缓,这与Cooper[24],Gharabaghi[25]等研究结果一致。在华南地区平原河网地带种植经济作物密集区,植被过滤带除了要考虑宽度、雨强、植被类型外,还要考虑经济效益、景观格局构造等因素。由于本研究所用植被过滤带只涉及到香根草,还不足以对比不同类型植被过滤带的效果和功能,在今后的工作中,还要加强这方面研究,同时建议在珠三角农业面源污染严重区域,结合区域自然环境特征,尽快建立开展植被过滤带研究示范基地,探索和完善具有我国特色的植被过滤带的应用模式。

4 结 论

(1) 香根草过滤带能够有效拦截径流、泥沙、磷,拦截率分别可达到12.18%~43.11%,16.00%~70.38%,27.53%~49.35%。在不同的宽度下,香根草表现出不同的拦截效率,总体上随着宽度的增加,拦截效率呈现增加的趋势。

(2) 通过对不同处理间的水文条件、坡度、带宽等影响因素分析,可以发现影响植被过滤带拦截效率的主要因素包括带宽、坡度、雨强,各因子对径流、泥沙、全磷流失量贡献大小分别为雨强>带宽>坡度,这表明华南地区降雨是径流、泥沙、全磷流失的主要控制因子,同时,带宽对径流、泥沙、全磷的流失量也可以起到一定的积极作用(p<0.05)。