小儿手足口病患者行综合护理干预的效果分析

2019-03-25张淑倩

张淑倩

(浙江省温州市人民医院 浙江 温州 325000)

手足口病是由多种肠道病毒引起的传染病,由于该病尚无特效治疗药物,本文将综合护理干预应用于临床治疗中,现将应用效果汇报如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择2016年7月-2018年7月我院收治的60例手足口病患儿作为研究对象,男39例,女21例,年龄在2~5岁之间,按照数字表随机分组法将60例患儿分为两组。观察组30例,男20例,女10例,平均年龄(3.2±0.7)岁,病程在5~10d之间,平均病程(3.5±0.4)d,入院时体温超过38.5℃患儿23例,对照组30例,男19例,女11例,平均年龄(3.5±0.4)岁,病程在4~11d之间,平均病程(6.1±0.6)d,入院时体温超过38.5℃患儿22例,两组患儿一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 护理方法

对照组给予常规护理,观察组则给予综合护理,具体措施包括:病情观察,治疗期间密切观察患儿心率、血压、体温等生命体征指标,患儿一旦出现昏睡、呕吐等症状时,要及时给予相应的对症处理措施,警惕是否重症患儿,若患者体温一旦超过38.5℃,要立即报告临床医生给予降温治疗措施[1]。消毒隔离,该病是由多种肠道病毒引起的传染病,为预防感染,宜用含氯消毒液对患儿基本接触物品进行消毒,并对患儿排泄物、痰液等进行消毒处理,相应物品消毒密封处理,指导家长做好手卫生,房间通风,预防交叉感染;有条件时可单病种单房间安置,防止院内感染,出院后,仍需隔离2周;口腔及皮肤护理,患儿进餐前后漱口,若有恶心呕吐症状,及时清理口腔内异物;部分患儿可有有咽峡部疱疹,宜选择清淡、温软无刺激食物,适时给与溃疡药物治疗,促进溃疡面愈合;有疱疹和瘙痒症状患儿,给与剪指甲,看护患儿避免抓挠,预防抓破感染,及时更换衣物被服。发热护理:适量饮水,先行物理降温,如冰袋冷敷、温水擦身等,必要时给予药物降温[2]。

1.3 观察指标

比较两组患儿临床症状改善情况、治疗效果、护理满意度及并发症发生率。具体观测指标包括退热时间、溃疡消退时间、疱疹消退时间、进食时间,时间越短临床症状改善越佳;根据患儿治疗后临床症状及进食情况,将临床疗效分为四类,痊愈是指治疗后48h内皮疹、口腔溃疡、发热等完全消失,患儿正常进食,精神状态恢复正常,显效是指治疗后临床症状显著缓解,小儿进食量偏低,精神状态有所改善,有效是指治疗后临床症状有所缓解,小儿仍表现为厌食和精神差,无效是指治疗后上述症状无变化,将前三者视为总有效率[3]。手足口病的常见并发症包括脑膜炎、心肌损害、神经性肺水肿、急性迟缓性麻痹、恶心呕吐、呼吸急促、口唇发绀及头痛等,通过比较两组患儿并发症发生率,评价不同护理模式对患儿预后的影响。

1.4 统计学方法

采用医学统计学软件SPSS16.0对两组资料进行分析,计数资料和计量资料分别采用χ2检验和t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2.结果

2.1 两组临床症状及总有效率比较

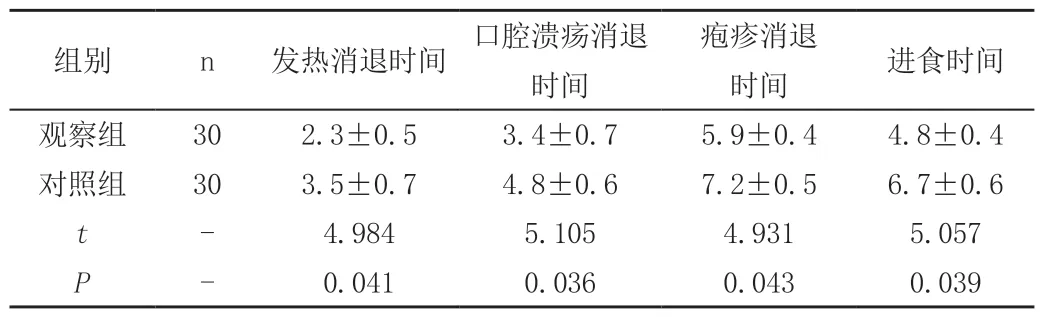

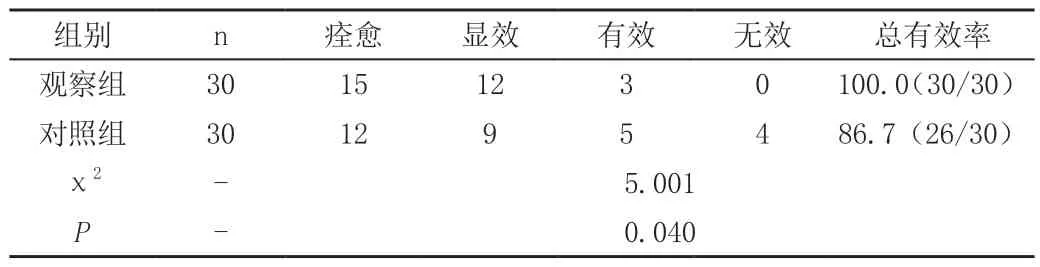

观察组相比对照组的各项临床症状消退时间更低,而临床总有效率高于对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1,表2。

表1 两组临床症状改善情况比较(±s,d)

表1 两组临床症状改善情况比较(±s,d)

组别 n 发热消退时间 口腔溃疡消退时间疱疹消退时间 进食时间观察组 30 2.3±0.5 3.4±0.7 5.9±0.4 4.8±0.4对照组 30 3.5±0.7 4.8±0.6 7.2±0.5 6.7±0.6 t - 4.984 5.105 4.931 5.057 P - 0.041 0.036 0.043 0.039

表2 两组患者临床总有效率比较(例)

2.2 两组护理满意度及并发症发生率比较

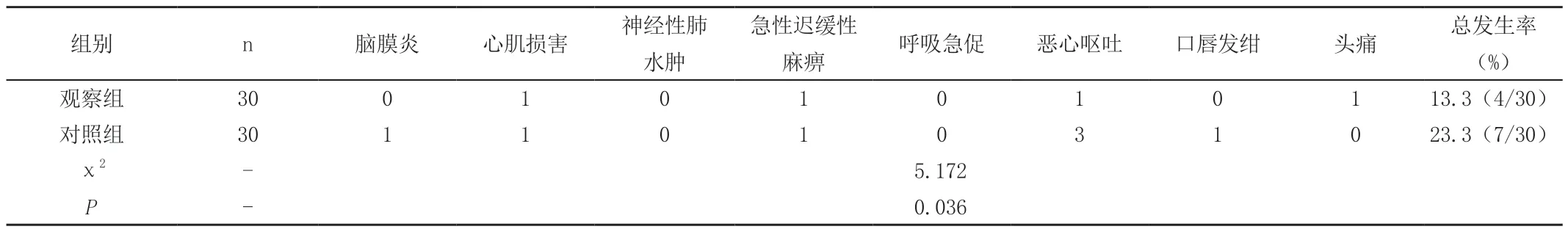

观察组相比对照组并发症发生率更低,比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患儿并发症发生率比较(例)

3.讨论

本文实验结果显示,观察组患儿经综合护理干预后发热、疱疹等症状消退时间低于对照组,说明综合护理能显著改善患者各项症状,从而提高临床治疗效果,因此观察组总有效率高达100.0%,而对照组仅为86.7%,良好的临床护理干预效果,并发症发生率相比对照组更低,由此说明,综合护理干预可有效改善患儿临床症状,提高临床治疗效果,降低并发症发生率,在小儿手足口病治疗中有较高的应用价值。