以学科竞赛培养工科类学生创新能力的研究与实践

2019-03-24吴全玉李鑫雅潘玲佼陶为戈宋伟刘晓杰

吴全玉,李鑫雅,潘玲佼,陶为戈,宋伟,刘晓杰

(江苏理工学院电气信息工程学院,江苏 常州 213001)

0 引言

创新是引领发展的第一动力。当前,创新型人才培养是高校人才培养的重要目标,创新教育是高校教育教学的重要部分。李国锋等[1]认为学科竞赛是推动大学生积极参加实践活动的一种科技载体。我们认为,学科竞赛也是培养创新人才,促进高校教育改革的重要途径,更是考察学生运用所学理论知识解决实践问题的有效方式。通过各类竞赛活动的开展,能够提高学生学习工科类知识的积极性,促进优良学风的形成。

1 当前社会对工科类学生创新实践能力的要求

通过走访调查和日常的教学活动,发现高校工科类学生创新实践能力培养方面主要存在以下问题[2-3]:首先,任课教师上课独立性强,在教学内容上过于重视理论知识的讲解,在各高校压缩课时的情况下,不得不敷衍应付实验和实践教学环节;其次,学生学习态度懒散,缺乏独立思考和独创性;最后,目前的实验和实践教学设备中实验箱过多,学生只需要简单地接线,下载早已准备好的程序,看一下实验现象,流程化完成实验报告,甚至有时候“模拟电子技术”和“数字电路技术”实验做完,个别学生还不知道用芯片时需要给它先供电和接地。

针对现状,2018年6月21日,教育部在成都召开了新时代全国高等学校本科教育工作会议,陈宝生部长指出,高教大计、本科为本,本科不牢、地动山摇[4]。同时全国各个高校也在不断地进行各种理论和实践教学的探索与改革,其目的就是要提高学生动手能力、解决复杂工程问题能力、多门类专业知识交叉融合能力、团队合作能力以及核心的创新创业学习实践能力[5-6]。另外,高校教师在指导学生参与各种工科类竞赛的过程中发现,学科竞赛项目非常有助于培养工科类学生的动手能力、创新和创业实践能力[7]。

2 以学科竞赛为契机,构建创新型的工科类人才培养模式

2.1 构建新型的竞赛管理体制

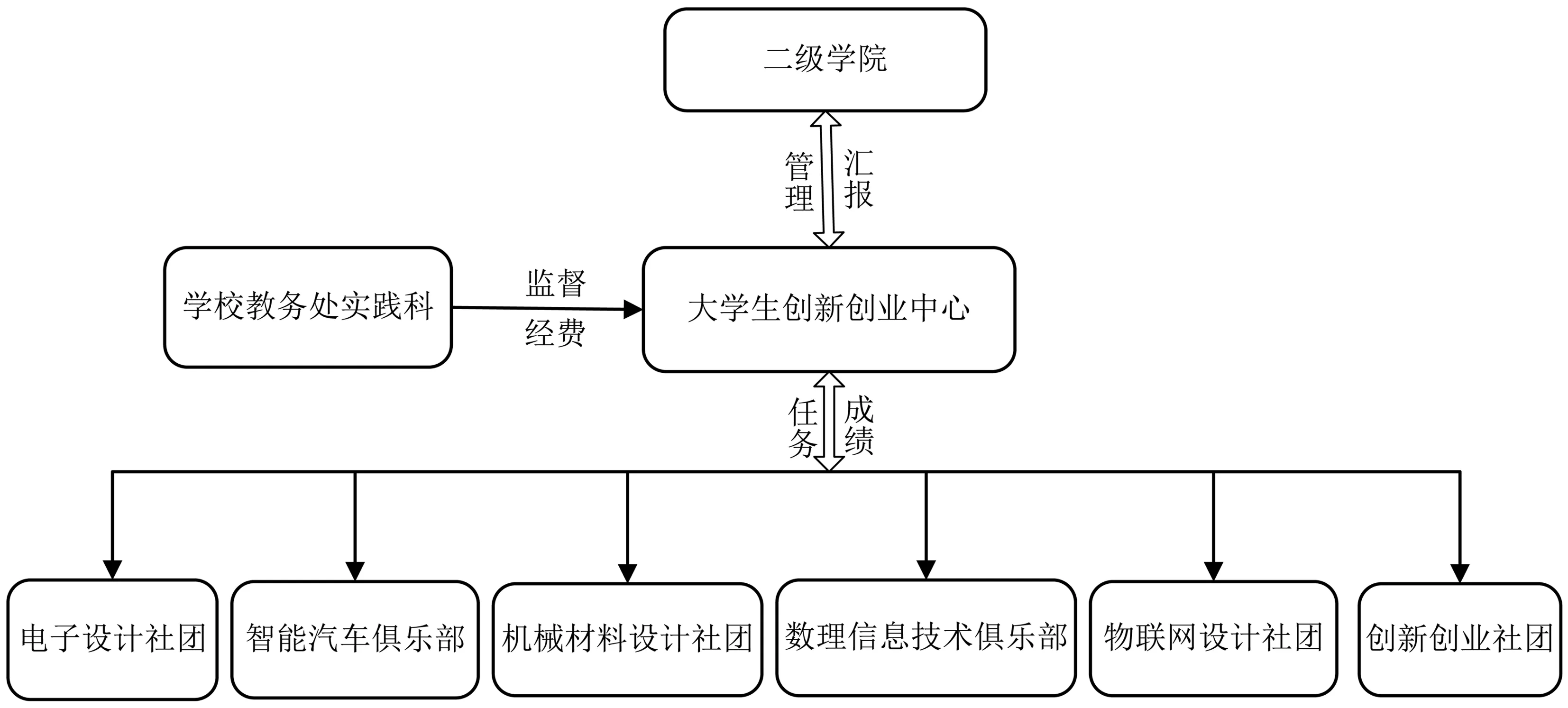

高等学校根据学校自身情况构建合适的学科竞赛管理体制和激励措施,有利于调动指导教师和参赛学生的积极性,持续保证学科竞赛对人才创新能力培养的大好局面。本文仅以江苏理工学院为例,具体介绍构建的学科竞赛管理体制,如图1所示。

图1 学科竞赛的管理体制

大学生创新创业中心是整个学科竞赛的桥梁,负责整个学科竞赛的场地管理、设备维护和经费分配等日常事务。二级学院负责委派指导教师,并对指导教师进行考核管理,具体包括教师的科研工作量、获奖奖励标准、课时补贴系数以及与职称评审挂钩等。校教务处实践科负责监督大学生创新创业中心的运行工作,每年根据中心申报参赛项目情况和经费预算报告,参考去年取得的成绩,划拨当年的参赛经费。由于面向工科类的学科竞赛种类繁多,近年来,学校根据参加的学科竞赛情况,在大学生创新创业中心管理平台下专门组建了6个社团俱乐部,分别是电子设计社团、智能汽车俱乐部、机械材料设计社团、数理信息技术俱乐部、物联网设计社团和创新创业社团。通过参加科技创新社团不仅激发了学生的自主性,而且激发了学生自我管理、创新研究的动力。另外,每个社团除了有专门的学生管理团队外,还有专门的指导教师队伍,同时设立指导教师负责人轮换制度,从而使学校上下一心,人人都重视学科竞赛,同心协力抓教学。

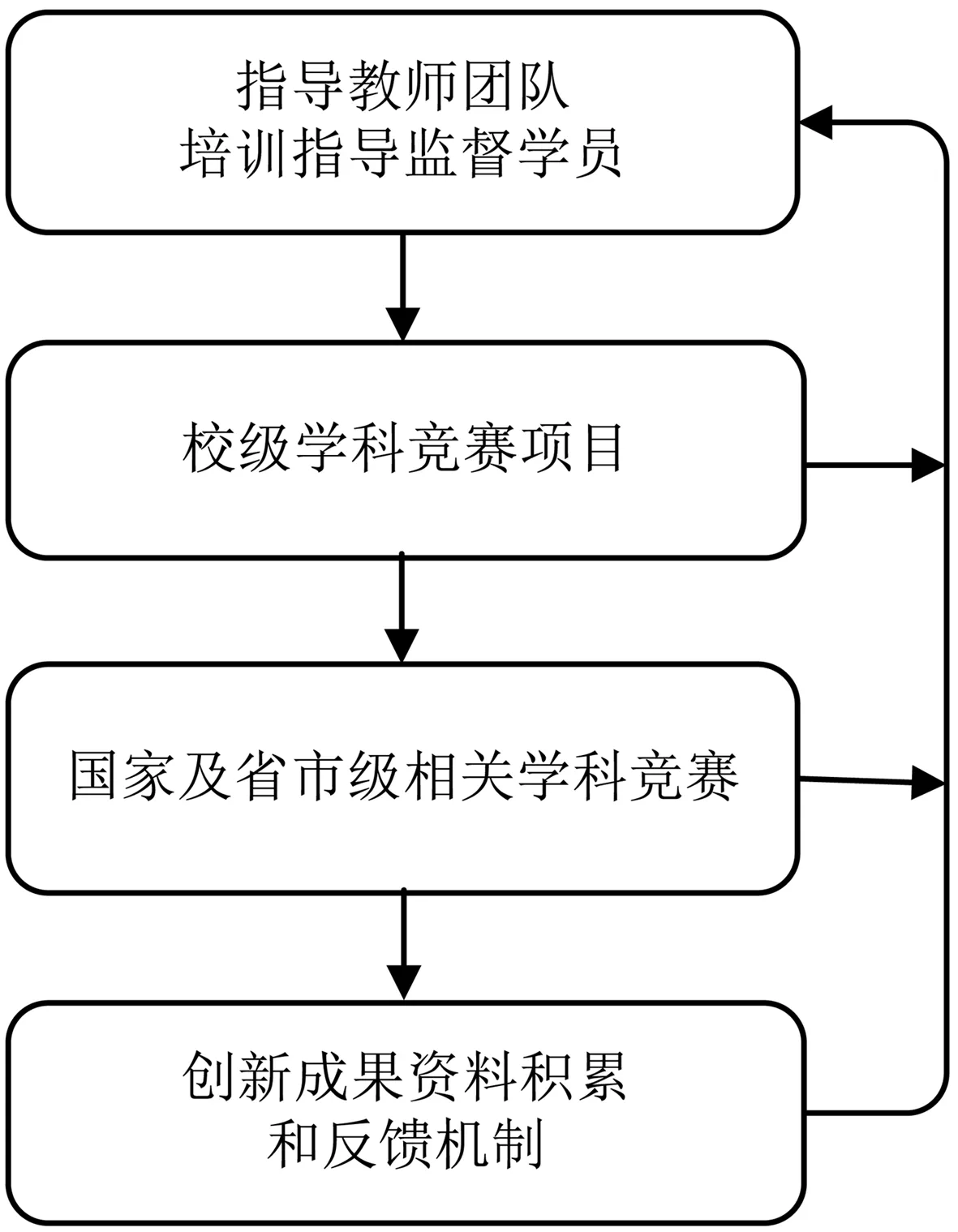

2.2 学科竞赛的有效组织方式

组织指导学生参加各种竞赛项目获奖不是最终的目的,只是一种激励手段,最终的目的是能够吸引更多的学生参加,增加学生的受益面,培养他们对专业的热爱和实践创新能力。教师团队负责人和社团组织负责人在整个竞赛项目的组织过程中扮演着重要的角色,他们负责竞赛项目的宣传、新学员的招募、培训学习、指导参加竞赛以及确定各级别赛事参赛人员等一系列竞赛事项。例如,我校的招新工作就比较有特色,首先将各类学科竞赛的重要性政策(获奖可以抵扣学分、保送研究生资格和具体的物质奖励标准)在新生中广为宣传,其次在每年的四五月份,举办一场全校性的科技文化节,让各个社团展示自己的竞赛作品,吸引有兴趣的学生加入。在对新学员的培训和锻炼过程中,特别注重对学生进行学习过程的指导和监督,要求新老学员在没有上课任务时,都能够自觉坚持到大学生创新创业实验室学习(采用签到制,便于指导教师了解每位学生的状况)。

在社团组织强有力的监督训练过程中,部分学生因为课程压力、时间分配、兴趣改变和个人能力等原因会主动放弃训练或逐渐跟不上训练节奏,最后剩下的都是能够组队比赛的干将,这样可较好地培养学生的坚持力和自觉学习的习惯。

2.3 竞赛后的资料积累和反馈机制

每次参加正规的学科竞赛结束后,无论失败还是成功,指导教师要求参赛队员都要提交总结报告,对比赛过程进行反思,总结比赛收获并做成PPT,在整个大学生创新创业中心进行汇报,分享参加比赛的经验。通过这种形式,不仅锻炼了团队成员的口头表达和回答问题能力,而且增加了社团间的交流,实现了资源、人力和技术的共享。同时为了实现整个学科竞赛资源的共享,指导教师将历年较好的硬件作品保留展览,软件作品刻录成光盘或者上传管理平台的服务器。另外,为了整个创新工作的继续,部分指导教师还会指导学生完成论文的发表和专利的申请,作为学生的毕业设计选题或申请各类创新型的研究项目。

由此,我们构建了围绕学科竞赛的人才培养模式,如图2所示。

图2 围绕学科竞赛的人才培养模式

3 学科竞赛对工科类学生创新能力培养的作用

3.1 加深对课堂理论知识的理解

课堂内容毕竟是纯理论知识,上课的时候学生可能是一知半解,学生参加学科竞赛的过程,就是将学科基础知识运用到实践的过程。学科竞赛正是学生理解掌握学科知识的好途径,在竞赛准备中肯定会遇到这样那样的困难,从发现问题到讨论问题再到解决问题的过程中,学生会不断地思考解决方案,这个过程会加深对问题的印象,更深层次地理解课堂内容,同时思考的过程就是创新的过程,也就培养了学生的创新思维,提高了他们的创新能力。

课堂时间毕竟是短暂的,参加学科竞赛的课外训练是长期的,这也是把所学知识运用到实际中的重要途径。比如,参与竞赛可接触到更高级的芯片或者计算机语言,无论是硬件焊接调试或者软件编程都已经入门并且上手,等到正式开始学习与此相关的专业课程时,可以很快完成教学目标要求的任务,同时还能够帮助其他没有参赛的同学完成相应的学习内容,互帮互助提高学习成绩。

3.2 增加大学生的创新技能

对工科类学生来说,学生需要具备较强的软件和硬件能力。现在很多竞赛都是以团队的形式参赛的,每个学生的分工明确,共同协作,充分发挥集体力量。显然每个个体都是不可以忽略的重要部分,量变决定质变。这就比如公司的合伙人,在创业之初是非常辛苦的,需要大家的共同协作,更需要大家的创新和实干。学生在比赛中勇于尝试,不断激发兴趣和潜能,增强了他们的创新技能。

由于学校要求学习的知识太过宽泛,导致很多学生不明白自己未来的就业方向。然而学科竞赛具有某个领域的针对性,在一段时间内能让学生用心钻研某一类问题,从而找到自己感兴趣的内容。例如,每年都会举行的蓝桥杯全国软件和信息技术专业大赛中的个人赛—软件类,竞赛内容就是利用计算机语言进行编程完成特定的任务,这就需要参赛者具备相应的编程能力和一定的硬件基础知识。通过参加这类学科竞赛,学生发现了自己的兴趣点,更愿意去拓展学习,甚至会促使学生毕业后选择自主创业开发产品,申请专利之后成立自己的公司。

3.3 有效激发学生的创新意识

高校每年都在向社会贡献创新型人才,学科竞赛在创新方面发挥着极大的作用。参加学科竞赛有助于学生发现自己的兴趣点。比如,有些学生希望自己能成为IT软件行业里面的佼佼者,可是后来发现自己更喜欢从事后台的硬件工作,学生只有通过多参加各级各类的学科竞赛,才能发现自己的兴趣所在。又如,2018年“恩智浦”杯智能汽车竞赛中有一项创新的无线节能类竞赛项目,组委会要求竞赛车模不能用常规的电池供电,而是要通过电磁切割产生足以跑完赛道的电能。如果参赛队员之前完全没有接触过电磁场的知识,他们就想不到去制作线圈,设计整流电路给超级电容存储电量。这就需要学生去思考方法和创新,如何在短时间内冲入需要的电能完成比赛项目。参加完比赛后,个别学生深深地被“节能”和“线圈”所吸引,并且希望将来考取研究生继续研究,做出真正实用的产品运用到我们的日常生活中去。可见,学科竞赛使学生成为学习、实践、设计和创新的主体,有效激发了学生的创新意识。

4 结语

学科竞赛是学生创新能力培养的有效载体,是对传统实践教学的重要拓展,我校基于学科竞赛的创新型工科类人才培养模式取得了明显的育人成效,学校在各类学科竞赛中连续多年都获得了优秀的成绩。以电气信息工程学院为例,学生连续多年参加全国大学生电子设计竞赛已累计获奖100多项,继2016年取得优异成绩后,2017年再创佳绩,荣获全国二等奖1项,江苏省一等奖6项和二等奖5项;学生参加全国大学生智能车竞赛获全国二等奖4项,华东赛区一等奖4项和二等奖1项;在蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛中获全国一等奖5项,二等奖1项,江苏省一等奖6项,二等奖30项,三等奖14项。另外,在电子设计竞赛、物联网设计大赛、机器人大赛和机械设计大赛中均有所斩获。根据调查显示,我校90%以上的工科学生认可这种基于学科竞赛的创新实践培养模式,该模式得到了师生们普遍的认可和欢迎。