核心素养导向下以科学史研究分析开展探究学习的教学设计

2019-03-23付鑫

付鑫

1 教材分析

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》(以下简称课标)提出了“核心素养为宗旨”的课程理念,素养教育需要引领学生主动参与探究性学习活动,加深对生物学概念的理解,提升应用知识的能力。“植物的光合作用”是人教版《必修1.分子与细胞》模块第五章第四节的内容。传统教学中,光合作用反应历程的学习往往通过教师利用科学史以讲授策略来完成。学生被动地接受,无法体会科学史中科学家对生物化学反应研究的分析过程。课标中指出,生物学包括了人类认识自然现象和规律的特有探究过程,从生活现象入手,提出科学假设,设计研究方法,分析实验结果,得出科学原理,这一过程在一代代科学家的研究中不断深入和拓展,形成结论丰富的知识体系。下面以“植物的光合作用”为例,尝试在课堂实验和科学史中带领学生以科学家的研究范式开展探究学习,落实核心素养。

2 教学目标

(1)从结构与功能相适应的角度,阐明光合作用的物质基础和结构基础,形成光合作用中物质和能量相互转化与守恒的观念。

(2)基于科学史实验结果,归纳和概括光合作用的反应历程与ATP合成的机理。

(3)基于科学史材料,提出研究光合作用反应历程的实验设计,体会科学研究范式。

(4)阐明光合作用对生物圈的意义,践行保护植物、植树造林的社会责任。

3 教学过程

3.1 基于学习进阶的课堂引入

教师展示枫树图片,引出光合作用情境:光合作用对植物自身乃至整个生态系统有什么作用?学生在初中阶段已经学习过光合作用利用C02、H2O生成了糖类并释放出O2,教师引导学生从物质与能量观的角度引导学生思考这一现象背后的原理:植物需要通过一定机制将光能转变为储存在有机物中的化学能,这一机制依赖于叶肉细胞中的结构(叶绿体)和物质(光合素色)基础。教师指出光合作用中,吸收光的物质是存在于植物绿色部分的光合色素,引入实验。

3.2 基于学生实验与科学史的课堂探究

3.2.1 认识光合作用的物质与结构基础

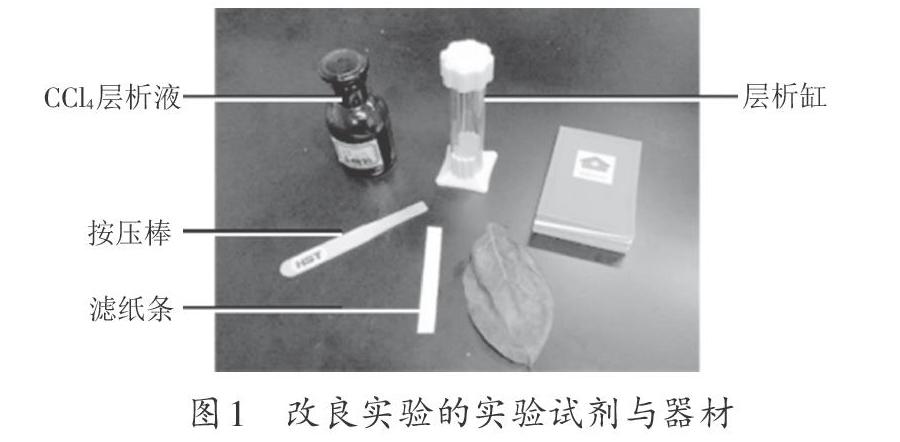

(1)对教材实验进行优化(图1),缩短实验时间,明晰实验现象:

①将滤纸条放置在菠菜叶片上,用按压棒在滤纸条距离下端的铅笔线处垂直按压几次,使铅笔线处留下一条绿线。等待滤纸条上的色素线干燥。

②用镊子将印有色素线的滤纸条倾斜放入层析缸中,注意不要让滤纸条垂直贴壁。

③层析缸中备有适量CCI4(减少毒性,增强色素分离效果),注意色素线要高于液面。5 min后观察。

教师引导学生学生思考:在滤纸条上呈现出几种颜色不同的色素带?不同的色素为何会出现在滤纸条的不同位置上?

(2)分析科学史材料。通过恩格尔曼的光色散实验,引导学生分析实验结果,得出光合色素能够吸收蓝紫光和红光的结论。

(3)复习叶绿体的结构。教师引导学生观察图示:光合色素分布在类囊体薄膜上,因此类囊体是叶绿体的“绿色部分”,具有吸收光能的功能,叶绿体基质等其他成分是叶绿体的“非绿色部分”,不具有吸收光能的功能。

3.2.2 揭示光合作用的原理

教师根据科学史研究进程,遵循科学研究范式,带领学生模拟科学家的角色,在已有研究成果基础上,提出深一层的研究问题,设计实验思路,实现科学成果的演进。

(1)科学研究设计。首先,教师提供背景信息:美国科学家D.I.Arnon在给叶绿体照光时发现,向体系中提供磷酸、ADP等物质,将生成物收集起来;在黑暗条件下,只要加入这些生成物,只为叶绿体提供C02就可以合成更多糖类。引导学生分析实验现象,从以下几个方面引导学生对光合作用的历程进行思考:

①光合作用分为几个阶段?

②光合作用发生在叶绿体中哪个(哪些)场所?

③光合作用各反应的反应物和产物是什么?

教师通过启发性问题,发动学生进行头脑风暴,以小组为单位形成一个完整的实验设计来研究以上问题,并进行交流。

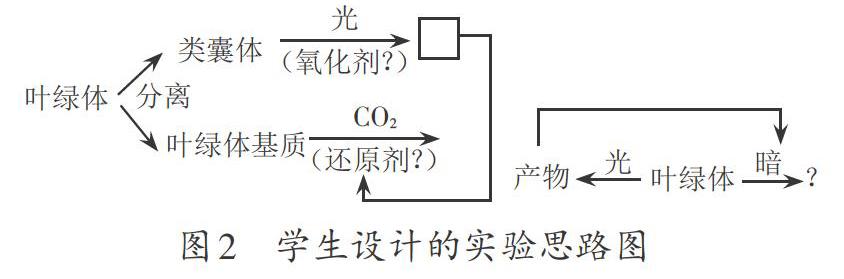

(2)科学实验分析。学生头脑风暴产生的实验设计思路(图2),与上个世纪希尔所设计的实验不谋而合。

教师展示完整的希尔实验:

利用低渗溶液处理植物细胞的叶绿体,令叶绿体吸水涨破,给破损的叶绿体照光并提供Fe3+,发现有02的放出。没有光照时,没有相应反应发生。希尔进一步通过离心分离出叶绿体的类囊体薄膜和叶绿体基质两种成分,给类囊体薄膜照光并提供Fe3+,发现也有02放出。同时,希尔发现将反应过后的类囊体薄膜溶液上清液加到叶绿体基质中,并通入C02,溶液中新合成出了糖类有机物,只通入C02则没有有机物合成。

教师带领学生根据自己以及希尔的实验设计思路,观察实验结果,获取证实假设的证据:哪些证据说明光合反应是分阶段进行的?分几个阶段?哪些证据说明不同阶段的反应场所?哪些证据说明各反应阶段的反应物和产物?

在解决光合作用基本反应阶段的问题后,教师引导学生注意希尔实验中两次加入了Fe3+,引发学生这一物质在反应中起到的作用。通过化学氧化还原反应的学习,Fe3+作为弱氧化剂可以吸收电子,而光反应中氧气的释放来自于水中氧元素的失电子氧化,这正好完成了一次氧化还原反应。教师可提示学生在叶绿体中,NADP+起到希尔反应中Fe3+的角色,形成了具有还原性的NADPH,为暗反应提供。

根据能量守恒原理,光能进入类囊体,引发水的光解后,应该以另外一种能量方式传递。教师引导学生回忆已经学习过的能源物质_ArIP:①不稳定;②具有活跃的能量;③能够作为细胞生理活动的直接能源ATP。

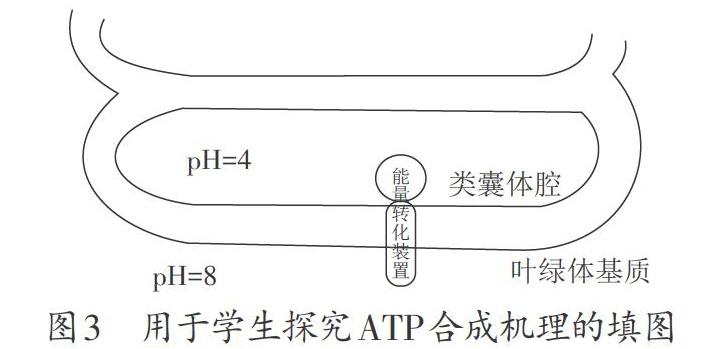

那么,光反应中ATP是如何形成的?这时过渡到贾格道夫的实验:贾格道夫在黑暗中把叶绿体的类囊体放在pH为4的弱酸性溶液中平衡,讓类囊体膜腔的pH下降至4,然后加进pH=8和含有ADP和Pi的缓冲溶液,这样瞬间的pH变化使得类囊体膜内外之间产生一个H+梯度,此时竟然发现溶液中有ATP的合成。

教师引导学生根据贾格道夫的实验,分析得出ATP合成的机制并在图3中描绘出几个关键问题的答案:类囊体内外两侧哪一侧的H+浓度高?H+倾向于向哪一方向流动?离子能否直接透过类囊体膜(磷脂双分子层)?如果让H+顺利流动,膜上需要一个什么结构?H+从高浓度向低浓度流动时,像瀑布一般能产生很大的势能,推动了什么物质的合成?

3.3 落实生活实际的总结与延伸

教师总结上一阶段的探究结果:光合作用的两个阶段(光反应和暗反应),但是在完全没有光照的情况下,植物无法产生有机物。这说明暗反应的发生需要光反应产生的物质基础。从能量转化的角度上想,具有能量的光照射到类囊体薄膜的色素分子上被吸收。在叶绿体中,吸收的光能实现了转化,依托于类囊体薄膜上色素分子与蛋白质之间形成的复合物进行电子传递,并最终形成ATP和[H]两种光反应的产物这就解释了希尔反应中为何需要将类囊体反应溶液加入叶绿体基质中才能合成糖类。

最后,带领学生从物理学角度认识光合作用中光能向有机物中化学能的转变过程,这符合能量守恒原理。教师要强调这一能量的转化过程为生态系统提供了能量的源泉,是包括人在内所有生物能够获得能量的根基,因此从社会责任角度加强落实保护树木、植树造林的意识,为人类和整个生态圈的稳定贡献力量。

4 教学反思

本节课通过实验培养学生的动手能力,改良的学生实验节奏更加紧凑,服务于学生认识光合作用的物质与结构基础。教师利用科学史材料引导学生按照科学家的研究范式进行科学探究,促进学生用科学思维探索光合作用的机理,自主构建生命观念。本教学设计摒弃了传统课堂讲授为主的教学策略,强调学生学习过程的主动参与,让学生积极参与动手和动脑的活动,加深对生物学概念的理解,培养创新精神。课堂聚焦的核心概念中渗透化学、物理学相关概念,建成物质和能量观、结构与功能观,渗透了STEM的理念。

参考文献:

[1]

Hill R_ Oxygen Produced hy Isolated ChloroplastsEJI Pro-ceedings of the Royal Society B:Biological Sciences. 127 (847):192.

[2]

Jagendorf,A.T.Photophosphorylation and the chemiosmot-ic perspective. Photosynthesis Research. 73( 1-3): 233-241.

[3]钱峰,科学史教育與创新素养培育略论[J].创新人才教育,2018,(4):36-38,45.