风水林的生态景观探析

2019-03-23张齐楠

摘 要:如今随着社会经济的发展,生态、环境、资源等方面存在的问题逐渐暴露。要想解决这些问题,单纯依靠自然科学和技术方法远远不够。近年来,从人文思想和自然科学的角度综合展开研究的方式越来越引起国内外专家和学者的重视。中国千年历史积累了很多智慧文明,其中道家思想是诸多智慧文明中的典范,具有强大的生命力,蕴含丰富的和谐观念以及人和自然的相处之道。文章透过道家思想对风水林的生态智慧进行分析,寻求解决当今生态环境问题的新思路。

关键词:道家思想;万物一体;风水林;生态智慧

一、风水林

(一)风水林的产生

1.中国古村落在历史的发展中形成了风水林的概念

风水林是中国特有的“树林+村庄”的模式,树林常常种植在村庄旁边,起着保护村落、改善风水的作用。古人受风水观念的影响,认为树林给乡村带来好的风水,故称其为“风水林”。现如今,运用现代科学知识,从生态的角度,可以更加科学地分析出风水林能带来好风水的原因。

2.风水林是中国华南地区乡村的特色

华南地区的很多村落在选址时常常追求好的布局,认为好的布局有利于村落的生存和发展。好布局的原则是“山环水抱”,同时村民会在茂密的树林旁兴建村落或在村落旁种植大片树林。村民通常认为,树林生长得越好,村落的风水就会越好,村落与林子是共生共荣的。因此,这片在村庄旁边的树林便成了村子的绿色保护屏障,同时也具有象征意义。村民基于保持村庄良好风水的目的,自觉地维护这片树林,对这片树林进行人工保护或者栽培天然生长的植物,村庄的风水林由此延续下来。

(二)风水林的分类

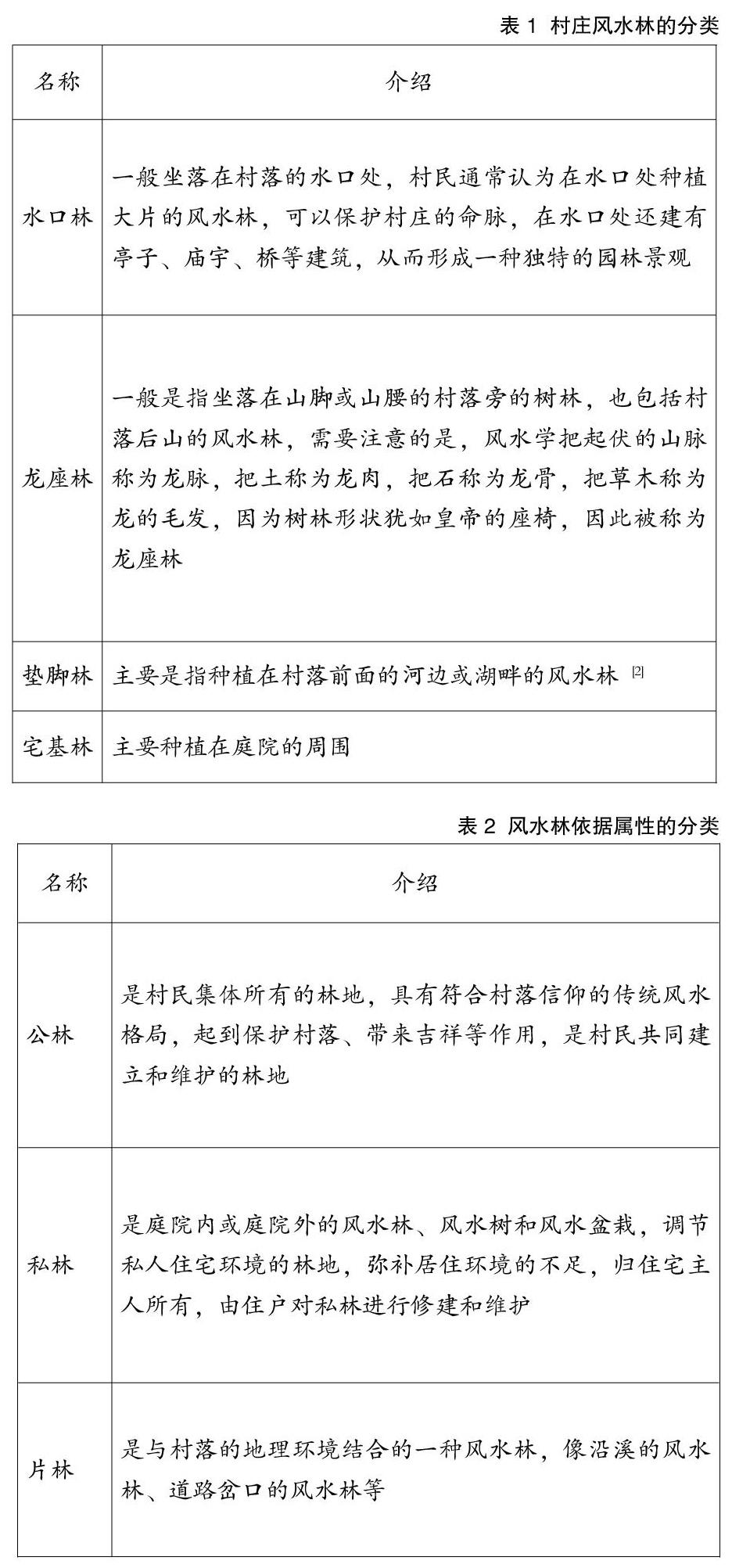

村庄的风水林可以分为四类:水口林、龙座林、垫脚林、宅基林[1](表1)。

还有一种说法将风水林分为三类,分别是挡风林(图1)、下垫林(图2)以及龙座林(图3)。

挡风林也叫挡煞林,这种风水林一般种植在盆地的水口处。由于寒冷的北风、西北风和东北风容易使人受凉生病,挡风林可以抵挡烈风,能阻挡或削减对人体有害的磁场、离子或粒子流等。

下垫林通常种植在河边。建在河边、湖畔的房子或坟墓周围假如没有下垫林,布局上便会显得头重脚轻,失去庄重感,而且山上水流的冲刷容易导致滑坡,因此在河边或者湖边种植树林可以减少自然灾害的发生。

龙座林种植在山坡上的房子后面,假如房子后面没有树林,暴雨来临时,房子会被冲刷得很厉害,四面受到的风力也很大,在此种植树木能抵挡暴雨、减小风力。

有的学者按照风水林的属性将风水林分为三类:公林、私林、片林(表2)。

村庄的风水林,一般来讲,是公林,是村镇集体共有的资源,是村落构成的一部分,村民共同对其进行管理。

(三)“好风水”形成的原因

风水林为什么能改善村庄的风水?在古代,因为科学技术不够发达,人类的知识水平不高,风水林便多了层神秘色彩,村民对于风水林更多的是崇拜和信仰,这也是风水林得名的原因。如今通过生态的角度进行分析,便可解开其中的奥秘。首先,很多村庄的风水林建在风口或者环绕村庄而建,相关资料表明,这样的布局使树林挡住风口,具有分流烈风的作用。其次,树林有大小不等的储水和蒸腾功能,这意味着,树林可以改善环境湿度,吸收热量,降低温差,减少蒸发量,从而惠及村庄农作物的生长。总的来说,风水林抵挡了烈风,保持了空气湿度,利于庄稼生长。因此,风水林有效改善和保持了村庄的生态环境,从而形成古人所谓的“好风水”。

19世纪40年代到70年代,由于各种原因,风水林没有受到重视,有些村庄的风水林甚至遭到破坏。随着科学和经济的发展,人们越来越注重生活质量,越来越注重生态环保和可持续发展,逐渐认识到风水林对于村庄的重要性,因此风水林的重建和保护引起了村民和学者们的重视。

二、道家思想中人与自然的关系

(一)“天、地、人”的关系

风水林的布局和规划是中国传统居民智慧的体现,其背后是人们将村庄与风水林的存亡视为一体的原始初衷,是人与自然一体观的体现。早期的道家思想曾强调万物同生共运,强调天、地、人之间的自然生态平衡关系。[3]

道家思想是中国古代具有一定影响力的思想流派之一。春秋战国时期,老子集先人智慧,总结道家思想,形成了系统的理论体系,道家思想就此成型。自产生以来,道家思想逐渐丰富和发展,对中国的历史和文化以及建筑和园林风格等都产生了深远的影响,同时,也传播到了韩国、日本等国家,是学术界的研究热点之一。

“道法自然”是道家思想的第一原则。老子认为天地万物皆由“道”化而生,道生一,一生二,二生三,三化万物,天地万物的运动变化遵循“道”的规律。那么,“道”的规律是什么?道家的“道”是指天地万物的本质以及自然万物自身循环的规律,即最根本的规律就是自然。面对自然万物,道家主张用“道”来探究自然、社会、人与人之间的关系,提倡人与自然和谐共生。道家认为世间万物各有自身的存在价值和规律,理想的太平世界是人与各个层次的自然事物和谐相处,共生共荣。早期的经典著作《太平经》写道:“天地中和同心,共生万物。”男女同心而生子,父母子同心共成家,君臣民同心共成国,天地人同心的世界就是道家理想的太平世界。

若天地人同心,那么人类是否能代表自然的意志,成为万物的主宰?《道德經》第三十四章写道:“万物归焉而不为主。”自然界中的生态系统由生命系统与无机环境系统的特定结合组成。生态学家把生命分为植物、动物和微生物三类生命类群,并给这三类生命类群冠以名称:植物为生产者、动物为消费者、微生物为分解者。这三类生命类群中,生产者为基础,养活自己和后两者。人在动物之中,按生物链排序:食草动物,一级食肉动物,二级食肉动物。人既食草又食肉,是多食性高级消费者,也就是说,没有植物便没有动物,没有动植物便没有人类,因此人的依赖性是最大的。所以,生态环境对于人类的生存尤为重要,维护生态平衡,需要尊重自然万物的生存权利,遵守大自然的发展规律,这是人类自身赖以生存和持续发展的重要前提。

人是大自然的一部分,人的生命来自大自然,人和自然不是主宰与被主宰的关系,人不是自然的统领者,人类社会的发展不应建立在肆意毁坏自然环境、破坏自然规律的基础上。

(二)“万物一体”的道家思想

庄子曾说:“天地与我并生,万物与我为一。”“磅礴万物以为一。”表达了人与自然万物的一体观,人与自然万物同生共命运。当人类在发展中忽视自然、脱离自然,环境资源问题便逐渐暴露出来。近年来全球气候变暖、臭氧层破坏和损耗、酸雨污染等问题接连不断,这些问题的根源出现在经济社会发展的最初阶段,人类以经济发展为主,忽视了对环境的保护,忽视了自然万物自身的规律和平衡,一旦这种自然规律和生态平衡被打破,便很难修复,日益凸显的环境资源问题给人类敲响了警钟。自然万物间存在千丝万缕的关联,天地万物为一个整体,人的发展离不开自然,因此不能将人与自然分离,这便是道家提倡的“天人合一、万物一体”的理念,人与大自然的关系应当是和谐统一。

人类依赖自然,从属于自然,风水林的产生发展是人类依赖自然与自然和谐共生的很好的例子。道家思想“天人合一、万物一体”的观念,在风水林形成的自然生态层面和心理需求层面都得到了很好的体现,从风水林中可以找到人和自然万物相辅相成、共生共荣、和谐共存的相处智慧。

三、“万物一体”思想在风水林中的体现

(一)心理层面的需求

在人与自然关系的问题上,道家强调应该顺应自然之道,视自身与自然万物为一体,如今我们以此来进行人的心理层面的建设。

在生存环境中,人们追求心灵的安全感和轻松愉悦感。中国幅员辽阔,地形多样。自古以来,村落的选址十分重要,对于缺乏保障的古代居民来说,合理的居住点对生活的质量有至关重要的影响。例如华南地区不少风水林乡村,基本以“枕山环水面屏”为布局原则,林子呈半月形,环抱整个村落,形成绿色的保护屏障,这使风水林具有守护乡村的象征意义。人们栽种和维护风水林,主要目的就是追求理想的居住或安息场所,人们在这样依山傍水、大自然给予的天然保护屏障中居栖生活,更容易获得踏实感,因此在此生息和维护森林,也来自于人类对安全感的原始需求。在黄土高原地区,人们居住在窑洞中,冬暖夏凉,该地区风水林的作用一般是防风固沙。江南地区的风水林一般起到防洪固土的作用。福建闽西南客家人的村落后面,几乎都有一片古老的树木,少则几亩,多则几十亩、几百亩。

从科学美的角度来看,山清水秀,绿树成荫,确实是好风水。风水林不仅能防止水土流失,还可以阻挡冷风侵袭。美学家认为,绿植能唤起人们对大自然清爽愉悦的联想,给人带来轻松的心境;许多树能分泌出芳香的气态物质,有兴奋神经中枢的作用。从心理层面出发,因为村民对安全感和舒适感有一定需求,风水林的存在满足了村民心理层面的需求,因而得到维护,形成人类和大自然共同创造和维护的天然景观。风水林和村民的和谐共生,便是道家思想“天人合一、万物一体”生态观的体现。人类与大自然相互依存,就像风水林的形成,由于村民相信风水林会为村落带来好运,因此他们着重保护风水林,与风水林共存,从心理层面认可和依赖风水林。

(二)“万物一体”思想的体现

“万物一体”思想的体现即要正视人与自然的关系。

1.人类与自然的关系并不是一种简单的征服与被征服的关系

过去很多地区人们的环境保护意识非常淡薄,在利益的驱使下试图征服自然,乱砍滥伐风水林,严重破坏了村落的生态环境,造成了水土流失、土地沙漠化等严重的生态环境问题。福建安溪县地属山地区,山地占地区总面积的73.36%,山峦起伏,雨水充足,有大片风水林。中华人民共和国成立之前,山林以公有为主,少数私人所有,或者归寺庙祖宇所有,偏远山区以天然形成的树林为主,人工造林并不多。1958年,人们进山砍树烧炭,很多幼林和稀有古树被砍伐,林业资源遭到严重破坏。中华人民共和国成立后,人们意识到森林的重要性,政府对森林加强保护,发动人民群众护林造林,设置专业护林机构,制定“林业三定”等护林政策,还进行了全面的封山育林,林业资源由此得到了良好的保护。

2.人类依赖自然,面对自然应保持敬畏之心

人类和自然是相辅相成、互相影响、平等共存的关系。自然万物早已融入到人类生活的方方面面,雨露风霜、日月星辰、花鸟鱼虫、山石草木,这些本是自在之物,但作为人类生存的条件,与人类生活融为一体。正是因为如此,人类更不可凌驾于自然万物之上。风水林的存在与当地村民的生活息息相关,自然灾害来临时风水林是绿色保护屏障,风水林养及一方水土,村民在此耕种收获,生存繁衍,风水林和村落居民不可须臾相离。只有人类尊重自然规律,自然才能更好地为人类服务。

道家“天人合一、万物一体”的生态观念,视万物的存在价值为同一,认为自然万物与人同在,但是这并不等于人类因与自然万物具有同等的内在价值而不能合理利用自然万物,而是在遵循“道”的前提下,平等地视自然万物与自身为一体。就像风水林的存在,是为了方便村民更好地生活和获取资源,村民不以统治者的姿态面对这片树林,而是对这片树林报以敬畏之情,尊重自然的规律,保存和维护风水林,视其与村落的生存为一体。村民依林而生,风水林也便因民而存,这便是“万物一体”、和谐自然的生存状态。村民尊重自然,对风水林进行保护,同时也得到风水林的保护,因此得以和谐共生,得以长久发展。

(三)良性循环的生态系统的形成

一方面,人类需要从自然界获取生存资源,以维持人类的生命。另一方面,人类的栖息繁衍也需要连续不断地获取生存资源。因此,人类要承担起对自然的责任和義务,从而持续获得源源不断的生存资源。

当风暴和其他自然灾害来临时,风水林是天然的保护屏障,树林可以抵挡外来的风,改善土壤状况,许多树能够分泌杀菌素,如肉桂油、柠檬油、天竺葵油等,森林吸收空气中的有害物质,富集在体内,消灭空气中的细菌,从而净化空气,降低疾病的发病率,因此风水林有改善和维持村庄风水的作用。此外,森林中含有丰富的负离子,负离子有调节神经系统和促进血液循环的功效,能增加心肌营养,促进人体新陈代谢,提高免疫力。据监测,每立方厘米的森林里,负离子多达2万个左右,而城市房屋中,每立方厘米仅有40个左右的负离子。由此可见,风水林对人类的生存有诸多好处,有利于人类的栖息繁衍。因此,有必要着重保护风水林。

另外,风水林被当地的居民认为是不以砍伐为目的的林地,受到当地居民的尊重,具有吉祥和神圣的意味。过去人们为了保护风水林,有些村庄的村规民约中还制定了关于损坏风水林的严厉的惩罚措施,尽管极少有人违反,比如江西宜丰县塔前村,偷砍风水林木材者一般都会被要求宰杀一头自家的猪作为贡品,这在当时是一项很重的惩罚,因此风水林也被称为“杀猪林”。其他的惩罚还包括浸猪笼、当众被打等。发展至今,保护风水林已成为当地村民的习惯,村民都约定俗成地自觉维护风水林,很多地区的林业部门已开始将风水林视为当地独特的文化和生态资源并加以保护。

村落风水林保留至今衍生出很高的经济价值。村民会在风水林栽种不同价值的树木,如果树或榕树、樟树等,使风水林具有实际經济价值。如今,村落风水林经过历史的沉淀,具有独特的人文价值及魅力。当今留存的村落风水林不乏参天大树,形成了具有典型特色的园林风景,已经逐步成为宝贵的旅游资源。[4]我国广西地区风水林历史悠久,种类丰富,常见的乡村风水林中的古树多为小叶榕、大叶榕、樟树等。近年来,人们注重生活品质,返璞归真的心态使风水林成为区域旅游业发展的切入点,特别是在南方一些风水林保护较好的地区,游人络绎不绝。风水林为当地旅游业的发展做出了不可磨灭的贡献。

利用风水林,保护风水林,从而得到风水林的回馈,以此形成良性循环,这种共生共荣的生态模式便是道家“万物一体”思想智慧的体现。人能以五谷养人、以药石疗疾,这些都是大自然对于人类的关照和馈赠。就像风水林是大自然给予村民的馈赠,村民利用风水林得以更好地繁衍生息,这其中,遵循自然规律,维持自然秩序是村民和风水林和谐共存的前提,村民以此为前提,视风水林和村落的生存发展为一体,与自然互利互惠,共生共荣,和谐共存。这就是“天人合一、万物一体”思想的体现,是道家思想中生态智慧的体现。

四、结语

风水林的产生和形成,是人与自然相互作用的结果,体现了先人与自然和谐相处、共荣共生的生态智慧。在经济社会飞速发展的当下,生态环境的保护尤为重要,好的生态环境有利于人类的长久发展,生态环境的保护功在当代,利在千秋。保护好风水林会使水资源丰盈,空气质量提升,灾害减少,生态系统良性循环,人类便能在这种良性的生态环境中更好地生活和繁衍。人类和自然是一个整体,互相作用、互相影响,用万物一体的生态智慧来处理人类和自然的关系,树立人类与自然共生共荣的观念,将这个观念运用到实际行动中,从而更好地获得生态效益。

参考文献:

[1]曾君,易超,刘银苟.吉州区村落风水林调查与分析[J].现代园艺,2018(13):77-80.

[2]刘晓俊,庄雪影,柯欢,等.深圳小梅沙村风水林群落及其保护[J].广东园林,2007(3):52-54.

[3]孟庆威.道家“天人合一”思想的生态意蕴[J].中文信息,2014(8):395.

[4]巫柳兰.村落风水林在乡村景观建设中的价值及优化[J].安徽农学通报,2014(21):108-109.

作者简介:

张齐楠,博士,邢台学院。研究方向:造景学。