存量规划发展背景下郊野公园多地类性质与功能叠合研究

——以上海郊区控规单元为例

2019-03-20金云峰

金云峰

梁 骏

王俊祺

宋美仪

沈 洁*

1 上海郊野公园规划建设概况

1.1 规划建设背景

郊野公园是位于城市郊区,具有一定用地规模、自然条件较好、公共交通便利的生态游憩空间[1],多地类的用地性质是郊野公园的一大特征[2],处理好土地问题是开发和运营的先决条件。目前相关学者在郊野公园功能[3-4]、规划设计与发展策略[4-8]、城市空间关系[9],以及生态保护等方面有深入研究,但对其多地类性质下的游憩功能实现关注较少。近年来上海提出建设用地“负增长”倒逼城市发展转型的战略部署,建设郊野公园是满足市民游憩需求、提高农村生活环境品质、保障城乡生态安全格局和实现城市可持续发展的综合体现。本文通过分析7个郊野公园试点规划,同时调研比对了廊下、青西和长兴岛3个已开园一期试点,根据多地类的不同用地性质总结上海郊野公园的规划基本思路和功能叠合策略。

1.2 国内郊野公园建设策略比较分析

早期各城市采取了不同的郊野公园建设策略。2007年北京以第一道绿化隔离地区为载体建设郊野公园环,市政府“以租代征”给予集体组织和农民个人占地补偿费[10],由于这种短期性质的土地获取方式不可持续,之后北京市“十三五”规划指出应尽快将郊野公园环的用地性质由集体用地转为国有用地;深圳市内土地为国有土地,郊野公园范围土地物业权属复杂,涉及多方利益体,市政府采取了“建一点、征一点”的策略,建设过程中常与相关利益团体产生纠纷和争议,划地难以界定,致使建设进程缓慢,如今12个森林郊野公园无一完全建成[11];香港郊野公园用地和规模与城市整体功能结构有机对接,但选址时未将乡村划入保护线范围,虽然避免了征地的费用,但导致后续乡村被公园包围而脱离发展轨道,只有极少数村民留守在个别山村中[12]。综上所述,北京、深圳和香港的郊野公园仍存在暂未解决的遗留问题,其主要根源在于用地来源没有完全落实。

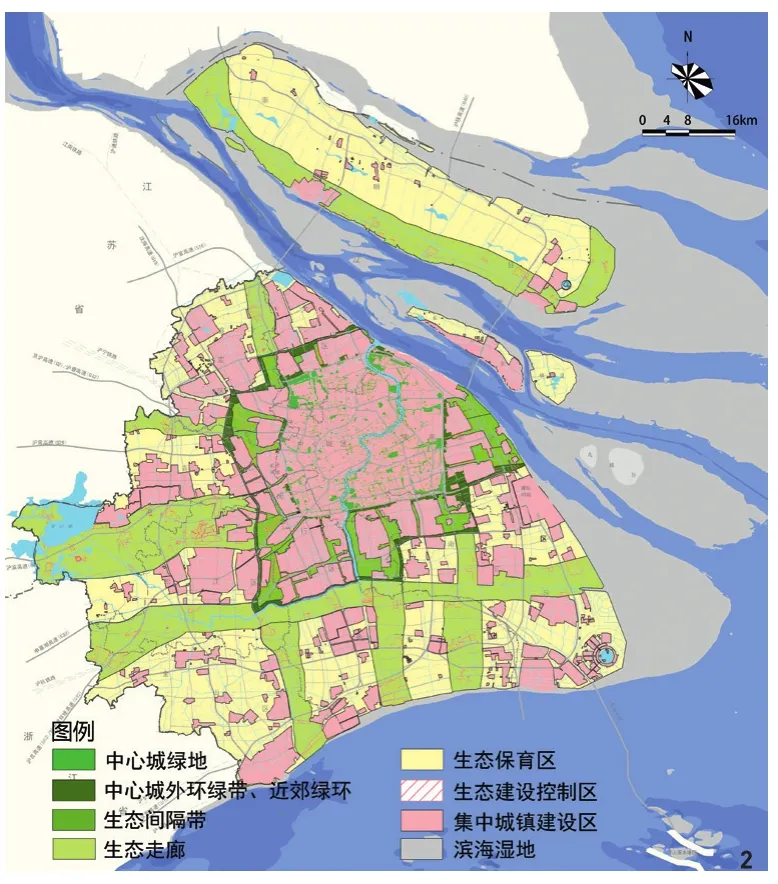

1.3 郊野单元与郊野公园

郊野单元作为上海郊区的控规单元,是集中建设区外郊区实施规划和土地管理的基本地域单位,以期改善当前粗放低效的开发状态。原则上以镇域为1个基本单元,对于镇域范围较大,整治内容、类型较为复杂的,可适当划分为2~3个单元[13]。上海郊区共划分了104个郊野单元[14],其中21个作为郊野公园建设范围(图1),总用地面积约400km2,首期已规划完成7个试点。相较于其他单元,郊野公园选址于《上海市基本生态网络规划》中的生态用地范围内(图2)。上海郊野公园规划以土地整治为平台,加入景观化的手法对多地类用地性质进行综合整治,统筹协调农村建设所涉及的各类专业规划,最终实现集中建设区外生产高效、生活便利、生态改善和休闲游憩等发展目标。

2 上海郊野公园的多地类用地特征

2.1 用地性质的多样性

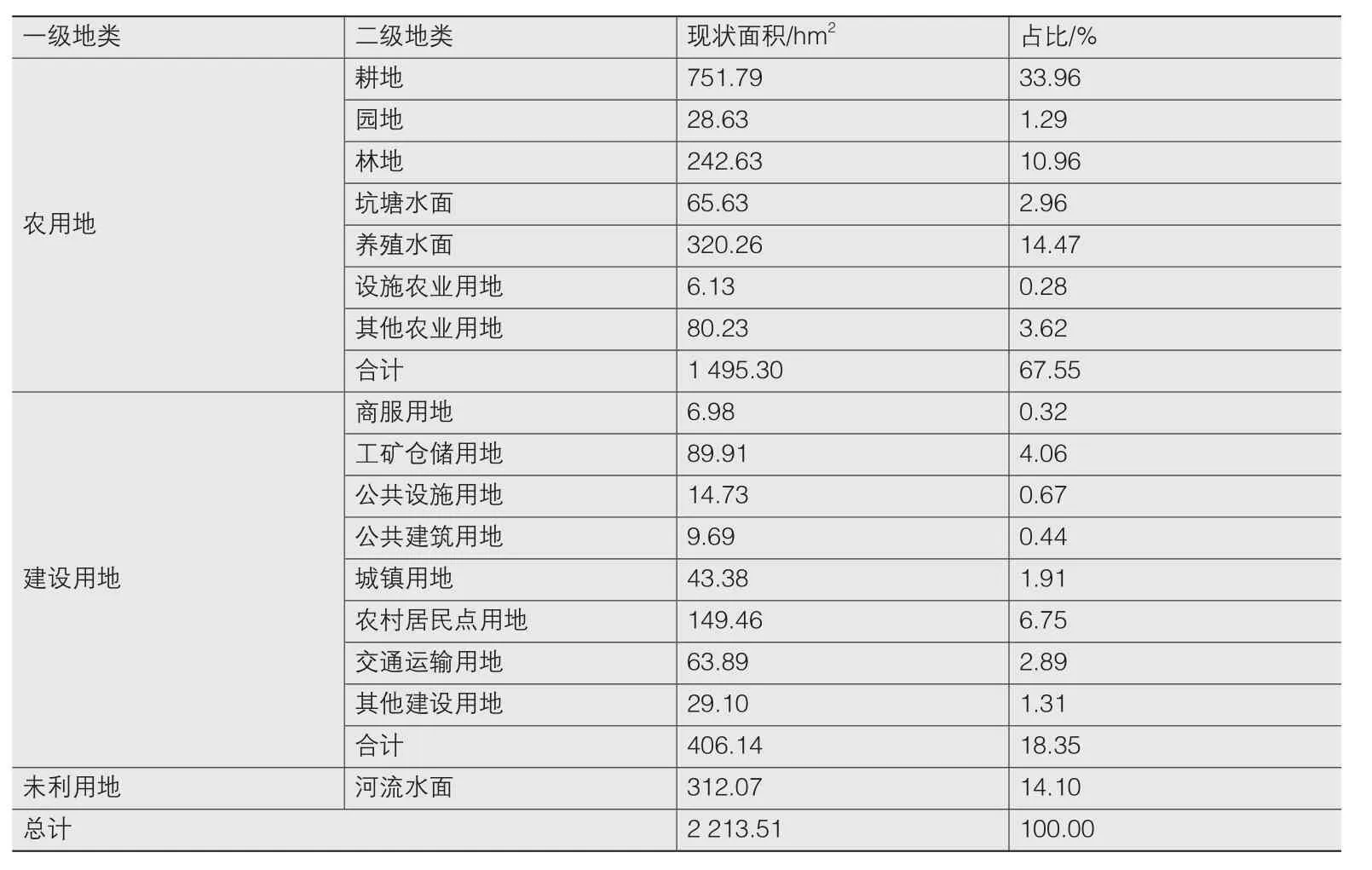

上海郊野公园选址的特殊性决定了其用地性质与城市公园相比更富多样性,囊括了农用地、建设用地和未利用地(表1)。以7个试点为例,除了长兴岛郊野公园,其他试点的耕地总占比最高,这是因为在上海市土地利用总体规划中,以大面积基本农田为主的生态保育区成了全市的基底性生态空间。建设用地中主要的用地性质为农村居民点用地和工矿仓储用地,郊野单元规划将宅基地和工业用地作为主要的土地整治对象。

2.2 土地权属的复杂性

上海郊野公园位于农村地区,土地权属涵盖了国有土地和集体土地。国有土地分布较少,有的是通过划拨方式获得的国有农场住宅和食堂,也有的是以出让方式获得的工厂企业和办公建筑等。集体土地占比较多,农村地区的农用地、宅基地和经营性建设用地大多归属于集体土地。在试点一期建设中,耕地已全部流转给国家,由大户承包开展家庭农场式的规模化经营。

图1 上海市郊野公园分布图(改绘自《上海市郊野公园布局选址和试点基地概念规划》)

图2 基本生态控制线市域范围(引自《上海市基本生态网络规划》)

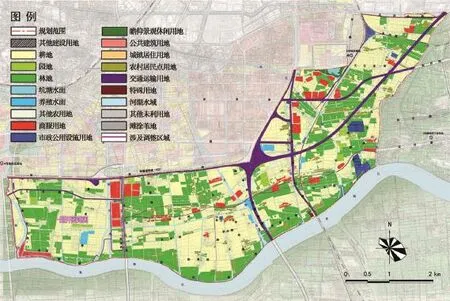

图3 松南郊野公园试点规划图(引自《松南郊野公园规划》)

3 上海郊野公园用地功能叠合策略

3.1 规划基本思路

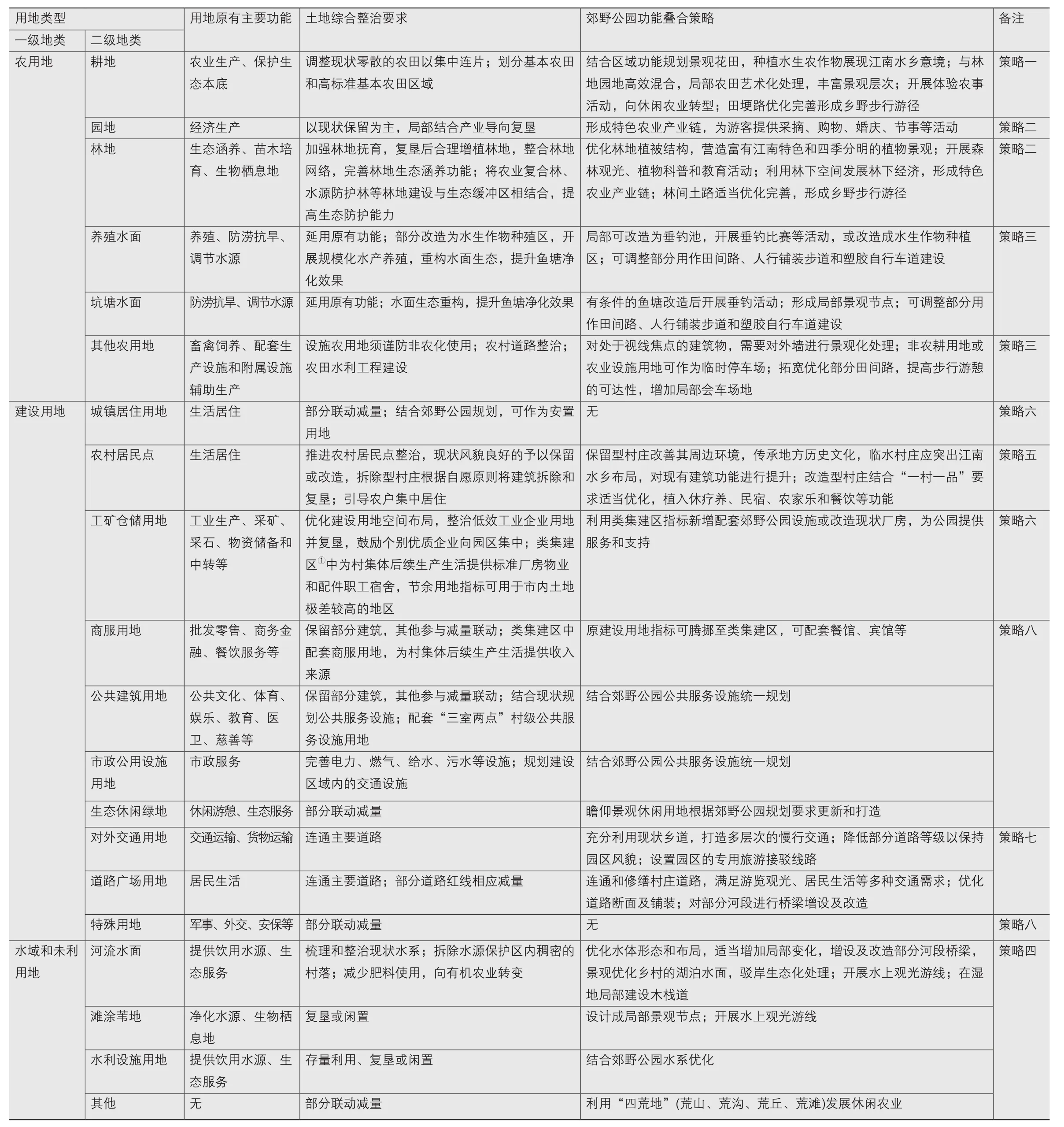

上海郊野公园面积较大,涉及土地整治、农民搬迁和设施配套等费用,因而建设筹集资金数量庞大,不适合搞大规模开发建设。建设应以生态导向的低强度游憩活动类型和合理分配游憩空间为原则,规划编制符合国家及地方法律法规、标准规范、相关规划成果和政府文件的要求,整合关于农村土地多功能利用的支持政策。这些方式使场地保留了原有的生产和生活功能,在基本不改变用地性质和土地权属的情况下,只针对涉及土地整治的区域微调,将原功能与新功能进行简单的叠合(表2)。

3.2 规划中的功能叠合过程

上海郊野公园规划的叠合过程可以概括为两大阶段,即郊野公园规划方案阶段(图3)和转化成郊野单元规划的编制阶段。在第一阶段,整合农村环境要素(田、水、路、林、村、厂)和各类用地打造郊野公园环境,该阶段强调的思路是功能叠合。具体是将各类用地与规划要求进行衔接,根据游憩需求叠加不同功能。

完成郊野公园规划方案后,需要将方案转化成可报批的“郊野单元规划”即上海郊区控规单元(图4)。这个阶段强调的是功能叠合的可操作性和可实施性,它将上一阶段的叠合思路转化为具体的控制指标落实到每类用地上,以方便后期方案的实施和管理。具体过程为:1)将郊野公园规划方案中的用地平衡表作为下一步用地调整的参考依据;2)根据现状用地调整潜力和上位规划的要求,运用土地综合整治实施手段对空间布局、底线管控、农用地规划、建设用地规划、生态用地规划和增减挂钩规划全面统筹安排;3)参照各规划成果和《上海市两规合一用地分类表》,最终制作成郊野单元规划用地汇总表和郊野单元土地利用规划图,完成郊野单元规划编制任务。

3.3 农用地、水域和未利用地功能叠合策略

3.3.1 策略一:严格保护基本农田,构建生态农业景观

在国家耕地保护政策下,由于上海以基本农田刚性保护原则作为控制城市增长边界和构筑城市绿色屏障的管控策略,因此耕地性质不适合做大幅度调整。当郊野公园类集建区需要占用耕地时,当前实行的是“占多少,恳多少”的耕地占用补偿制度和基本农田保护制度。此外,“三权分离”政策也为农业规模化经营提供了条件,有助于调整零散的农田以集中连片。主要策略有:1)农业规模化经营形成了大片农业景观格局,可结合区域功能规划景观花田;2)根据菜地和水田的特点,与林地、园地高效混合,设计不同的景观类型;3)通过务农学习和科普教育,使郊野公园成为中小学农事体验的室外课堂。如嘉北郊野公园在土地整治后,中部以“田”划分打造出核心景观农田、水街和主题农庄,让都市人体验从耕作、收获再到品尝的田园生活乐趣。

3.3.2 策略二:提升林地和园地生态涵养功能,发展特色农业产业

林地和园地具有重要的生态涵养功能,也是动物的自然栖息地,林地调整须遵循森林法和本市对公益林的建设规定。园地根据各单元现状发展自身经济生产功能,形成特色农业产业。具体策略有:1)结合游憩活动增加富有活力的林中休闲场地,配套相关设施以开展森林观光、植物科普和教育活动;2)优化林地植被结构,营造出富有江南特色和四季分明的植物景观;3)利用林下空间发展林下经济,形成林花模式、林粮模式和林下养殖模式等;4)依托园地资源增加活动内容和服务设施,提供采摘、购物、婚庆、节事等活动资源。如作为上海柑橘之乡的长兴岛郊野公园中,园地占据了基地面积的30%,形成了以橘园观光、精品蔬果采摘体验为特色的主题活动,还推出了热带水果农业观光园、农场菜园DIY和玫瑰园(图5)等农业产业链。

表1 青西郊野公园土地利用现状分类

图4 松南郊野单元土地利用规划图(改绘自“上海市松江区规划和土地管理局网站公示稿”)

3.3.3 策略三:适调其余农用地结构,延用原有用地功能

坑塘水面和养殖水面以水体为主要特征,具有防涝抗旱、调节水源的作用,其他农用地涵盖了畜禽饲养地、设施农业用地、农村道路和农田水利用地等。主要发展方向是沿用原有用地功能,整治农村道路、中小型河道和圩区水利,也可以将部分养殖水面改造为水生作物种植区,或改造周边环境开展规模化水产养殖。具体策略有:1)位于村落中的部分池塘可予以保留,有条件的养殖水面改造成垂钓池,对外开展垂钓比赛等活动(图6);2)调整部分水面用作田间路、人行铺装步道和塑胶自行车道建设;3)对处于视线焦点的建筑物,需要对外墙进行景观化处理(图7)。

表2 上海郊野公园多地类性质功能叠合

3.3.4 策略四:保护自然生态本底,实现郊区可持续发展

在水域和未利用地中,占比较多的是滩涂苇地和河流水面,是野生动物的重要栖息地和水体生态净化的关键地段,也是人们感受郊野趣味的重要场所。应以保护生态环境为主,适当开展科普示范和游憩活动:1)优化水体形态和布局,增加局部变化,保持和打造江南水乡水景特色;2)结合水上游览交通,丰富水路游赏体验;3)由于木栈道对环境破坏小,在湿地局部建设木栈道,可为游人提供考察、科普、教育游憩等体验机会。如青西郊野公园中,“青韵野径”杉林湿地采取了保护湿地和鸟类栖息地的策略,设置了长达1 100m的野径栈道(图8)。若游客想参观体验杉林鹭影,可以通过网上预约,以便严格控制参观人数。

3.4 建设用地功能叠合策略

3.4.1 策略五:整理零散农村居民点,塑造村落景观风貌

由于农村空村化现象严重,宅基地使用率低,需要全面整理居民点土地资源,利用国家休闲农业和乡村旅游中对闲置宅基地功能置换的相关政策,将宅基地划分为保留型、改造型、拆除型和新增型4类。具体策略有:1)对于保留型村庄须改善其周边环境,保持村民原有的生活习惯和社会关系,开展乡村旅游;2)结合“一村一品”要求塑造乡村风貌,部分建筑按照游憩需求引入配套设施,宅基地在转变功能的过程中,用地性质和土地权属没有改变,须在相关部门颁发经营许可证等证件后方可运营;3)新增村庄以突显江南水乡特征。如长兴岛郊野公园,为了展现村庄沿河路布局的风貌特征,在现状基础上新增部分农民宅基地。

3.4.2 策略六:减量低效工业用地,存量利用建设用地指标

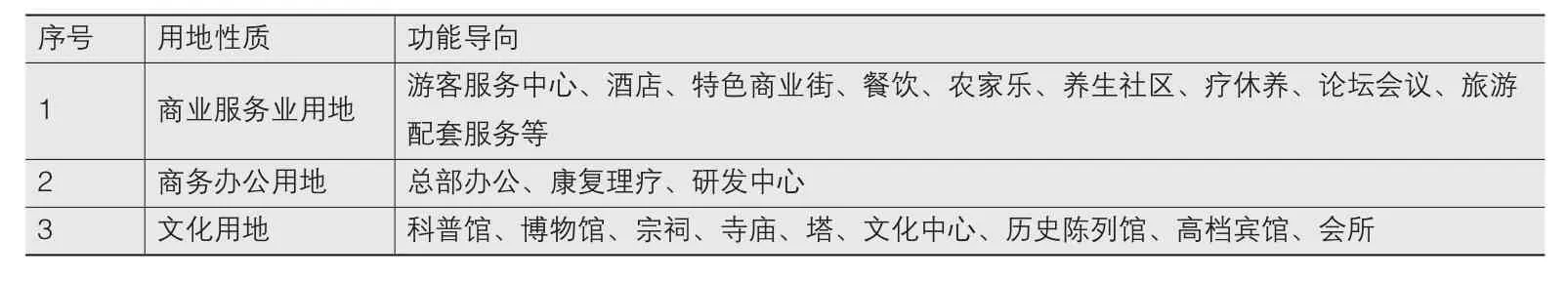

在现状郊野公园中,工矿仓储用地中工业用地占比最多,且存在许多低效高污染的工业用地,规划中将全部工业仓储用地减量以优化建设用地空间布局。通过减量化运作机制配套郊野公园设施,置换成与郊野公园功能相符的商业服务业用地、商务办公用地及文化用地,为公园提供服务和支持(表3)。如青西郊野公园的游客服务中心(图9)和长兴岛郊野公园的知青农场食堂(图10)。

图5 长兴岛郊野公园玫瑰园

图6 青西郊野公园坑塘水面

图7 青西郊野公园建筑外立面

图8 青西郊野公园湿地栈道

图9 青西郊野公园服务中心

图10 长兴岛郊野公园农场食堂

图11 长兴岛郊野公园道路

3.4.3 策略七:整合公园道路交通,提炼园区游憩路线

郊野公园内涉及道路交通的用地分为4类:公路用地、街巷用地、农村道路以及耕地中的沟、渠、路和田埂,主要策略有:1)强化公共交通优先战略,构筑内外衔接良好、内部肌理有序的慢行交通系统,其中内部构建三级园路系统;2)设置园区专用旅游接驳线路,衔接轨道交通站点和公园主入口;3)优化道路断面及铺装,营造多样的出行体验(图11);4)农村道路除了发挥村民日常生活和劳作的连通功能外, 也可以作为游客深入乡村探访的小径。对部分田间路进行拓宽优化,提高步行游憩的可达性,将具有郊野趣味的林间土路、田埂路改造为乡野步行游径;5)结合现有公园道路形成特色主题游览线路,如自然科普径、人文游览径、滨水漫步径和森林徒步径等,串联各区功能点和景点。

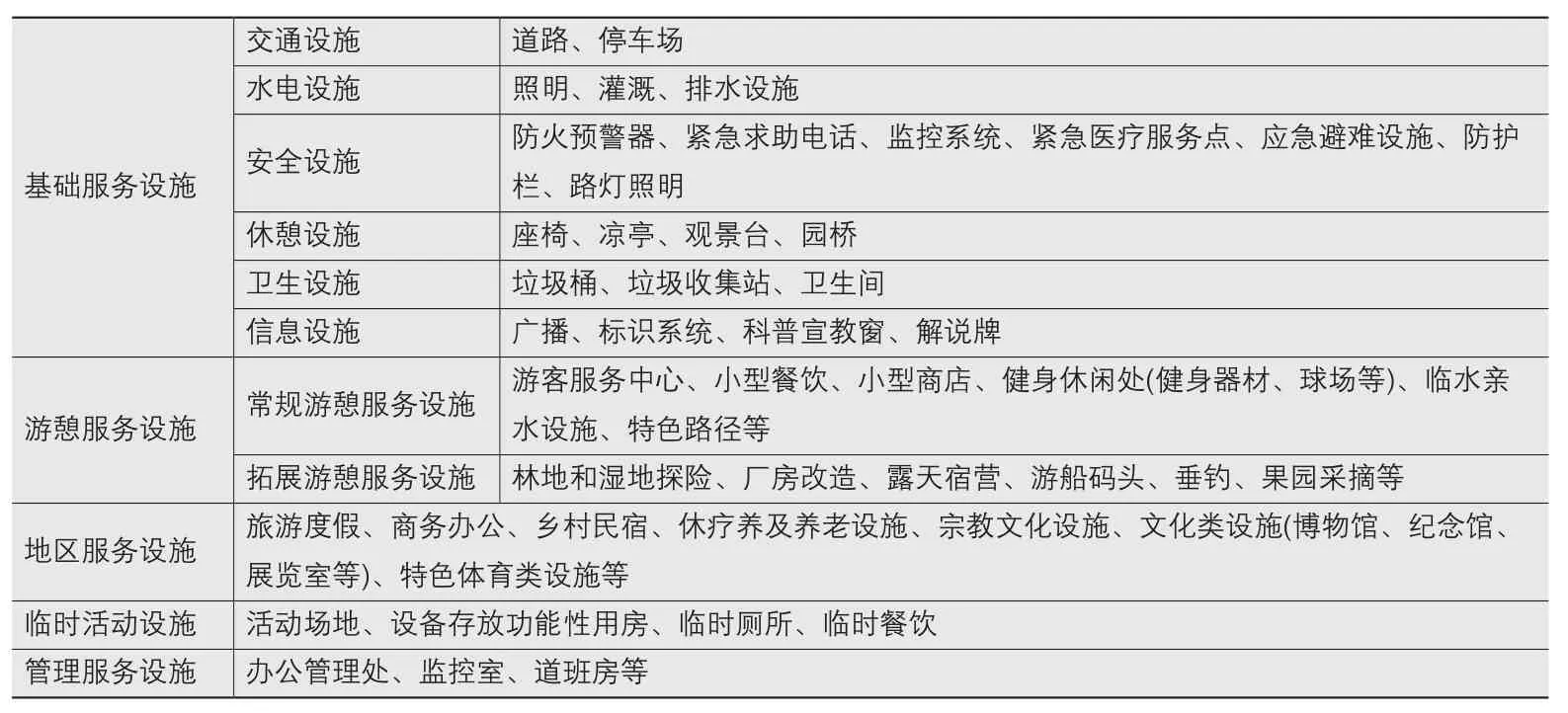

3.4.4 策略八:联动减量其他建设用地,服务农村和郊野公园建设

其他建设用地部分参与联动减量,奖励的类集建区用地指标和原有设施用于郊野公园公共服务设施。此外,设施用地来源还涉及《上海地区农家乐的发展优惠政策》《关于支持本市休闲农业和乡村旅游产业发展的规划土地政策实施意见》的通知 (沪规土资乡[2017]725号)等政策,文件对于公益性旅游配套服务设施划定了国有划拨用地名录,也在休闲农业和乡村旅游配套服务设施中对农用地复合使用做了相应规定(表4)。

表3 郊野公园类集建区土地使用功能导向

表4 郊野公园公共服务设施

4 结语与展望

本文通过分析上海郊野公园规划的基本思路、功能叠合过程及策略,明确郊野公园规划仍须保留郊区原有的生产、生活和生态功能,游憩功能则采取了在原有用地上叠加的方法。叠加的手段包括园内地物的视觉景观化、农业产品和民俗文化的参与体验化,以及公园设施的存量盘活利用等。绝大多数用地性质基本保持不变,只是在涉及土地整治的用地中作了适当调整。

在存量规划发展背景下,郊区多地类用地性质与功能设置的规划编制涉及诸多难点,面对复杂的土地利用类型和背后的产权关系,运用风景园林学科方法深入探索不同的策略和方法,对于应对风景园林规划难点具有实践意义。

注释:

① 类集建区:指根据上海市土地利用总体规划和土地整治规划确定的减量化任务,在集中建设区外通过现状低效建设用地减量化后,可获得的相应的集中建设区外的建设用地规划空间。

注:文中图片除注明外,均由作者拍摄。