高瓦斯工作面沿空留巷围岩控制机理及其工程应用

2019-03-20孟庆安

孟庆安

(山西保利铁新煤业有限公司,山西 临汾 031302)

近年来,随着煤炭产量与采出效率大幅提高,工作面上隅角瓦斯积聚问题愈发突出,已成为限制高瓦斯矿井安全生产的重要影响因素[1-3]。相比传统“U”或“U+L”通风方式,通过沿空留巷技术实现工作面“Y”型通风(两进一回)方式,可显著优化工作面瓦斯流动方向,允许新鲜风流以较高速度不断冲刷上隅角等瓦斯易积聚区域,从而极大缓解瓦斯超限问题,因此,沿空留巷技术已在我国高瓦斯矿井中大范围推广使用[4-5]。大量研究表明,沿空留巷技术成败的关键在于能否实现沿空巷道围岩特别是充填墙体的稳定性控制[6],当前国内外专家学者在沿空巷道充填墙体设计方面做了大量卓有成效的研究[7-13]。但实质上,由于煤矿地质生产条件的差异性和复杂性,沿空留巷覆岩破断结构及围岩运动型式、煤岩体应力应变特性等均表现出了较大的差异性,且现有文献中基于覆岩破断特征和运动型式揭示沿空留巷围岩变形与控制机理方面的研究尚较少。结合铁新煤业7828工作面具体地质生产条件,开展沿空留巷关键技术研究,首先分析采空区上覆岩层结构及其运动特点,据此确定沿空巷道围岩控制机理;然后结合试验工作面地质生产条件,确定沿空留巷巷旁充填墙体材料和支护、巷内支护、加强支护等具体控制参数;通过对巷道变形情况和风阻变化情况实时监测,评价了沿空巷道围岩控制和通风效果,研究成果对于类似矿井沿空留巷工程具有借鉴意义。

1 工程概况

试验工作面主采7#煤层,平均埋深500 m;直接顶为2.4 m厚的泥岩,灰黑色,坚硬性脆,节理发育含黄铁矿结核,f=3;基本顶为10.5 m厚细砂岩,深灰色,坚硬,水平层理发育,f=5;底板为1.3 m厚粉砂岩,含植物化石,f=4;基本底为5.5 m厚中砂岩,坚硬性脆,f=6。

为解决以往“U”通风方式下存在的上隅角及回采巷道瓦斯超限问题,拟在7828工作面开展沿空留巷现场工业性试验,7828工作面走向长度800 m,倾斜长度60 m,沿空留巷采掘布置示意图如图1。拟采用由7828运输平巷(进风)、7828回风平巷(进风)与沿空留巷(回风)组成的“两进一回”式通风系统。

2 沿空留巷覆岩运动特征及其控制机理

2.1 沿空留巷覆岩结构及其运动特征

研究表明,沿空留巷围岩应力场、位移场及塑性破坏范围特征与覆岩大结构运动形式及其形成的空间结构密切相关,要实现沿空留巷围岩长期稳定,沿空巷道支护体特性应与覆岩运动规律相适应,沿空留巷覆岩运动过程可描述如下[7]:①随着工作面向前推进,直接顶首先垮落,然后基本顶开始弯曲下沉,当弯曲下沉到一定程度,基本顶将于实体煤上方发生破断并向采空区方向加速回转,直至基本顶触矸为止;②随着基本顶不断向采空区方向回转下沉,采空区垮落矸石逐渐被压实,其对顶板岩层提供的支护阻力亦随之增大,直至支护阻力与顶板压力达到平衡状态,基本顶回转运动结束。最终形成的沿空留巷上覆岩层结构如图2,其中块体B对于沿空留巷围岩稳定性具有重要影响,其沿水平方向受到块体A与块体C夹持力保持平衡,沿铅锤方向受到充填墙体、采空区垮落矸石与实体煤帮的支撑力保持平衡。

2.2 沿空留巷围岩控制机理

根据上述沿空留巷覆岩结构运动特征,结合7828工作面具体地质生产条件,提出以下的沿空留巷围岩控制机理[2]。

1)高预应力锚杆/索支护。对于试验巷道而言,其两帮煤体和顶板岩层强度均较低,裂隙极为发育,受关键块B破断及大幅回转运动影响,沿空留巷围岩极易发生破裂失稳,并产生强烈挤压大变形,因此,有必要采用高预应力锚杆进行基本支护,保证围岩整体性和完整性;考虑到沿空留巷服务周期长、受多次剧烈采动影响,对围岩进行锚索加固可进一步提高围岩整体承载能力,保障围岩整体性和长期稳定。

2)早强、快速增阻、可缩性的充填墙体支护。充填墙体是沿空留巷的重要组成结构,其能否保持稳定是沿空留巷成败的关键,根据留空巷道覆岩运动特征可知,初期关键块B运动较为活跃、下沉量较大,此阶段充填墙体应具有较高的强度和快速增阻的特性,以便墙体短时间内达到较高的支护阻力,增加与顶板运动在时间和空间上的适应性;后期关键块B将发生大幅度的倾斜回转运动,对留巷围岩产生较大的偏斜挤压力,此阶段充填墙体应具备一定可缩性适应顶板大幅回转运动,实现顶板压力向采空区垮落矸石的转移,实现沿空巷道围岩稳定。

3)高强巷旁支护。关键块B回转下沉运动对留巷围岩产生的压力是巨大的,仅仅依赖实体煤帮与充填墙体是无法保证巷道稳定的,因此,需要通过承载能力高、抗弯性能强、塑性和韧性好的巷旁支护措施增强对顶板岩层的支撑能力,抵抗覆岩剧烈运动产生的动压影响,保障剧烈采动影响下沿空留巷具有充足的巷道断面满足通风需求。

3 沿空留巷围岩控制关键技术

3.1 充填墙体设计

3.1.1 充填材料确定

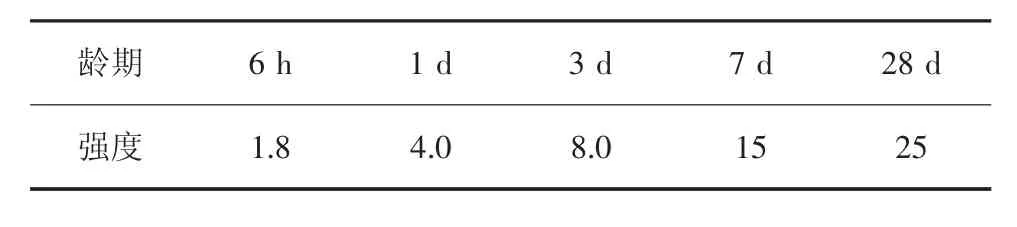

目前较为常用的沿空留巷充填墙体浇筑材料主要有高水材料、膏体材料、混凝土材料等[9]。结合矿方现有条件,选择高水材料作为墙体构筑材料,其由甲、乙2种原料构成,按质量比1∶1配合,含水率可达86%~90%,通过室内实验得到的各龄期强度见表1。由表1可知,高水材料7 d强度即达15 MPa,28 d强度达到25 MPa,7 d强度约为最终强度的60%,表明其具有凝固速度快、早期强度高的特点,可满足现场工程需求。

表1 各龄期高水材料抗压强度 MPa

3.1.2 充填墙体宽度确定

为确定合理充填墙体宽度,采用FLAC3D数值模拟软件分析不同墙体宽度下沿空巷道围岩应力位移分布特征。不同墙体宽度下围岩应力分布如图3,由图3可知,充填墙体内垂直应力呈倒“U”型分布特征,随着墙体宽度增大,峰值应力呈不同幅度增大:墙体宽度由1.0 m增大至2.0 m过程中,峰值应力增长缓慢且应力值小于4.5 MPa,表明充填墙体承载能力较小;墙体宽度由2.0 m增大至3.5 m过程中,峰值应力增大幅度明显增加,表明墙体承载能力明显增大。

图3 不同充填墙体宽度下应力分布曲线

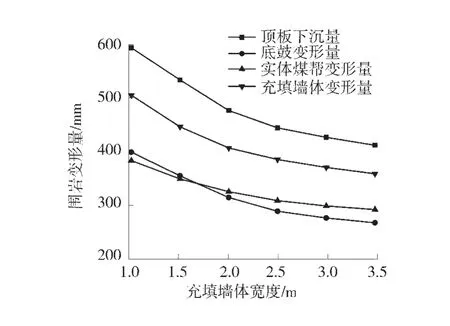

不同墙体宽度下围岩变形如图4。由图4可知,当墙体宽度由1.0 m增长至2.0 m过程中,巷道围岩变形显著降低,但此时巷道残余断面为7.8~8.9 m2,不能满足正常通风需要;当墙体宽度超过2.0 m时,巷道变形缓慢降低并逐渐趋于稳定,巷道残余断面大于9 m2,可保证正常通风需要。此外,巷道最大变形出现在顶板部位,充填墙体变形次之,底板和实体煤帮变形最小,因此,在巷道支护设计过程中应加强对巷道顶板和充填墙体支护。

图4 不同充填墙体宽度下围岩变形曲线

墙体宽度2.5 m时,沿空留巷围岩顶板变形量为469 mm,底板变形量为296 mm,实体煤帮变形量为312 mm,充填墙体变形为389 mm,巷道变形在合理范围内,可满足巷道通风需求。

综合上述模拟结果,考虑到不同墙体宽度下沿空巷道围岩应力与位移分布特征,当墙体宽度2.5 m时,可保证充填墙体较高的承载能力,同时巷道具有足够的巷道断面面积满足通风需求。

3.2 沿空留巷围岩支护方案

为了保证沿空留巷围岩长期稳定,结合相关理论和工程实践,确定沿空留巷断面5 600 mm×3 400 mm,具体支护方案如下。

1)顶板支护。顶板选用直径20 mm螺纹钢高强锚杆,长度2 500 mm,锚杆间排距为850 mm×900 mm,使用1卷Z2335和1卷Z2360锚固,锚杆预紧力不低于80 kN,靠两帮锚杆向外侧倾斜15°,锚杆采用钢筋梯子梁连接;锚索选用φ19.8 mm×7 300 mm的钢绞线,间排距为1 400 mm×2 700 mm,使用1卷Z2335和2卷Z2360锚固,锚索预紧力不低于120 kN,相邻锚索选用槽钢连接。

2)实体煤帮支护。实体煤帮选用直径18 mm螺纹钢高强锚杆,长度2 000 mm,锚杆间排距为900 mm×900 mm,使用1卷Z2335和1卷Z2360锚固,锚杆预紧力不低于80 kN,靠顶底板锚杆向外侧倾斜15°,相邻锚杆采用钢筋梯子梁连接。

3)充填墙体支护。充填墙体高度为2 100 mm,宽度2 500 mm,为防止其在顶板压力下发生压缩变形,采用锚栓进行对穿加固,锚栓选用直径为18 mm螺纹钢,间排距为700 mm×900 mm。

4)巷旁加强支护。在工作面前方20 m范围及滞后5~30 m范围内,架设由1.2 m铰接顶梁及单体液压支柱组成的走向梁进行加强支护。7828沿空留巷支护方案如图5。

图5 7828沿空留巷支护方案

4 工程效果分析

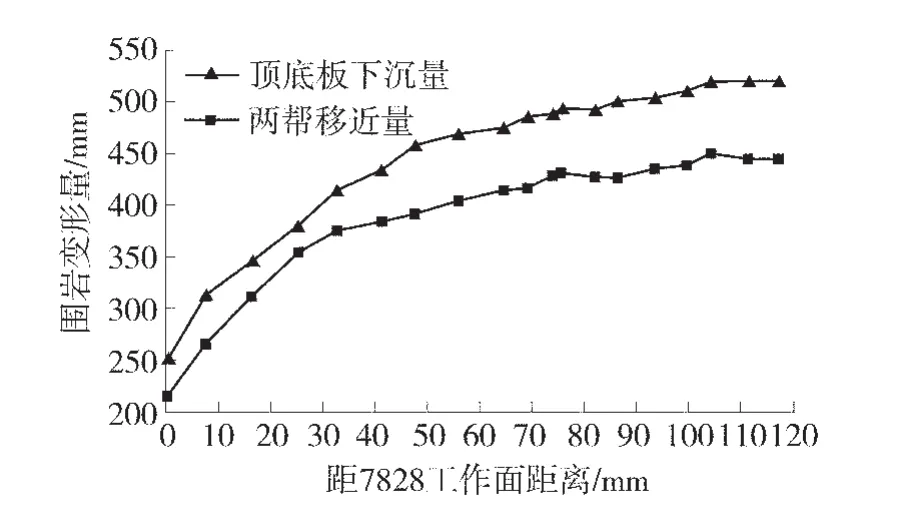

巷道表面位移是反映巷道围岩稳定状况的综合指标。沿空留巷施工完成后,随着工作面的向前推进,巷道围岩发生变形和移动,现场观测到的沿空留巷顶底板与两帮位移变化曲线如图6。

图6 7828沿空留巷围岩变形曲线

由图6可知,顶底板移近量、两帮移近量在工作面推过后即开始较大幅度增长,直至工作面推过50 m后,巷道变形才逐渐趋于平缓,顶底板移近量达到475 mm,两帮移近量达到410 mm;之后,巷道变形趋于缓慢增长,直至保持基本恒定,工作面推过120 m后,顶底板最大移近量达到521 mm,两帮最大移近量达到443 mm,巷道变形在合理范围内,可以满足巷道通风需求。

5 结论

1)沿空留巷围岩应力场、位移场及塑性破坏与覆岩运动特征密切相关,根据沿空留巷覆岩活动规律,确定沿空留巷围岩控制应选择高预应力锚杆(索)支护,早强、快速增阻、可缩性的充填墙体及高强巷旁支护措施。

2)选用高水材料构筑充填墙体,7 d强度达到15 MPa,28 d强度达到25 MPa,具有凝固速度快、早期强度高的特点。

3)数值模拟结果表明,当墙体宽度超过2.0 m时,充填墙体具有足够承载能力且围岩整体变形趋于稳定,巷道断面面积大于9 m2,满足通风需求,据此确定合理充填墙体宽度为2.5 m。

4)现场监测结果表明,7828沿空留巷顶底板最大位移为521 mm,两帮最大位移为443 mm,巷道变形在合理范围内,巷道各区段风阻合理。