虚拟现实平衡训练对脑卒中患者的临床疗效

2019-03-17张丽华米立新马全胜马玉宝刘洪锐宋德军田海源

张丽华,米立新,马全胜,马玉宝,刘洪锐,宋德军,田海源

脑卒中是造成终身残疾的主要疾病之一,致残率高达80%以上。平衡功能障碍是脑卒中患者最常见的功能问题之一,它是导致脑卒中患者跌倒风险增加的主要因素[1]。其中10%~25%的跌倒会导致严重的后遗症[2],极大地影响患者的活动水平、功能独立及生活质量,从而带来显著的经济和社会负担[3]。因此,提高平衡功能对卒中患者有重要意义。以往一些平衡训练技术如Bobath技术、PNF技术、核心肌群训练等主要考虑运动本身,而没有充分考虑参与运动的人和运动所处的环境,这容易导致训练内容枯燥、缺乏趣味性,从而影响训练的效果。近年来,虚拟现实技术在偏瘫患者康复中的应用逐渐增多,但由于研究对象的选择、试验设计等因素的影响,研究结果不尽一致[4-7]。本研究拟观察虚拟现实平衡训练对恢复期偏瘫患者平衡及姿势控制能力的影响,现进行如下阐述。

1 资料与方法

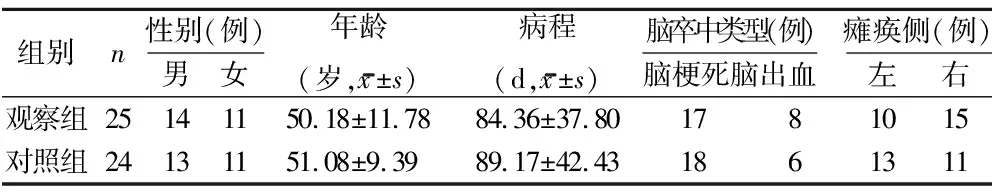

1.1 一般资料 选取2016年1月~2018年12月在我科接受康复治疗的脑卒中患者49例,缺血性卒中患者符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》标准,出血性卒中患者符合2010年11月中华人民共和国发布实施的《成人自发性脑出血诊断标准》,第一诊断为初发脑卒中(脑梗死或脑出血),经CT和或MRI检查确诊。入选标准:年龄18~60岁,可以独立行走或辅助下(包括矫形器、助行器或手拐)行走10m以上;无其它神经系统疾病和骨科疾病;初中及以上文化程度,简易智力状态检查量表(Mini-mental State Examination,MMSE)>24分。排除标准:意识不清或高级脑功能障碍,不能配合检查和治疗者;视力或视野障碍影响获得视觉反馈信息者;并发严重心、肝、肾及感染等疾病。采用随机数字表法将49例患者分为观察组25例和对照组24例。2组患者一般资料比较差异无统计学意义,见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 方法 对照组患者仅接受常规康复训练,每次30min,每日2次;观察组患者每天接受1次相同的常规康复训练和1次虚拟现实平衡训练,每次30min,5d/周,共4周。常规康复训练:所有患者的训练均由同一名专业物理治疗师实施,包括关节活动度训练、肌力训练、平衡训练、ADL训练,其中平衡训练利用平衡垫、平衡板、Bobath球等对患者进行训练,遵循支撑面从大到小、从稳定到不稳定的原则,应用运动控制理论,利用言语提示、姿势矫正镜提供视觉反馈,并不断指导患者体会运动的感觉,进行姿势控制和重心转移能力等训练。任务的设计尽量与观察组相同,使患者在重心前后、左右移动的过程中伸手够物或进行操作性任务,或进行左右、前后稳定极限的训练。虚拟现实平衡训练:应用荷兰Stable三维姿势控制训练与评估系统进行动态平衡功能姿势控制训练。该设备包括4个动作捕捉摄像头,3块投影布,营造真实的情景模拟环境,平衡台压力传感器将患者重心偏移的数据变化和虚拟现实游戏相结合,摄像头捕捉肢体三维运动信号,实时给予视觉反馈。患者训练时采取立位,可根据患者情况选择性地使用保护吊带或治疗师在旁边保护,距离为手能够够到患者,训练过程中在确保安全的前提下双脚尽量不要移动。要求双脚与肩同宽,在患者双肩粘贴发光球以进行任务操作。训练任务设置包括4方面:稳定极限(Limits of Stability)、姿势性稳定(Postural Stability)、动态稳定(Dynamic Stability)和稳定反应时间(Time to Stability)。每种任务下设不同的游戏,如“Balloon Pop”(具体情境为:画面中不同颜色的气球从各方向飞来,粘贴发光球的手会根据游戏设置持不同颜色的针,在气球飞来时手持针通过移动身体重心触碰和针相同颜色的气球,气球爆裂代表任务完成,主要训练姿势的稳定性)、“City Ride”(具体情境为:汽车停在城市的道路上,受试者通过控制身体重心的前后左右移动来分别操作汽车的前进、减速、左转弯和右转弯,主要训练稳定极限)和“Reach the skies”(具体情境为:画面中的卡通人物代表受试者,受试者需要以不同的速度和幅度移动重心,主要训练动态稳定性),全部游戏难度均分为容易、中等、困难3个等级。患者在训练过程中需要左右和前后来移动重心来完成游戏任务,根据患者功能水平在确保安全的前提下逐渐提高训练难度。

1.3 评定标准 2组患者治疗前和治疗4周后均进行以下评定。①Berg平衡量表(Berg balance scale, BBS):包括站起、坐下、独立站立、闭眼站立、上臂前伸、转身一周、双足交替踏台阶、单腿站立等 14 个项目, 每项采取0~4分5级评分制,总分56分,分值越高提示平衡能力越好。②计时起立行走测试(time up and go test, TUG):评定时患者身体靠椅背坐好,在3m远的地面上贴红色胶纸作标记,患者从靠背椅上站起,按照平时走路的步态向前走3m,过标记后转身,走回到椅子坐下,靠到椅背上。测试者记录患者背部离开椅背到再次靠到椅背所用的时间。取2次平均值为测试结果。③姿势控制评估:应用荷兰Stable三维平衡姿势控制训练与评估系统进行静态和动态平衡评估测试姿势稳定性和稳定时间。静态平衡指标为3种体位下的重心摆动速度,动态平衡指标为稳定时间。静态平衡测试:姿势稳定,测试睁眼双脚站立、闭眼双脚站立、睁眼双脚一前一后站立时的重心移动速度。动态平衡测试:稳定反应时间,评估在足底测试平板前后左右4个方向移动干扰情况下维持稳定的能力。时间越短,稳定性越好。干扰的强度设定为中等。

2 结果

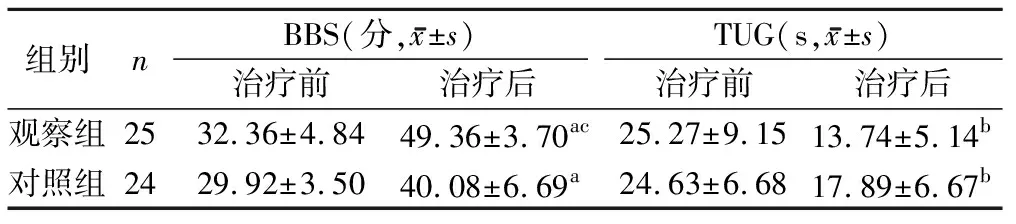

2.1 2组患者治疗前后BBS评分及TUG评估比较 治疗4周后,2组患者BBS评分较治疗前均显著提高(均P<0.05),且观察组评分比对照组更高(P<0.05);2组患者TUG评估时间较治疗前均显著减少(均P<0.01),2组间比较差异无统计学意义。见表2。

表2 2组患者治疗前后BBS评分及TUG评估比较

与治疗前比较,aP<0.05,bP<0.01;与对照组比较,,cP<0.05

2.2 2组患者治疗前后静动态平衡指标比较 治疗4周后,观察组患者睁、闭眼站立,睁眼前后站立,稳定反应时间较治疗前及对照组均明显降低(P<0.01,0.05);对照组患者睁、闭眼站立较治疗前均降低(均P<0.05),对照组睁眼前后站立及稳定反应时间治疗前后比较差异无统计学意义。见表3。

3 讨论

脑卒中患者由于中枢神经系统损害,导致姿势控制异常。姿势控制属于运动控制的范围,是指在各种活动中保持躯体在空间位置的能力[8],包括姿势稳定性及姿势方向性。姿势稳定性指身体面对内外干扰时,通过感觉整合维持身体重心在支撑面内的能力,也被称作平衡;姿势方向性指在执行不同运动模式中对身体姿势的主动控制的能力,与环境、重力、支撑面等诸多因素有关[9]。

脑卒中偏瘫患者的康复是虚拟现实技术应用的一个新领域,2008年卒中康复循证评价(evidence-based review of stroke rehabilitation,EBRSR)指南推荐对脑卒中后遗症期患者使用虚拟现实技术以提高患者运动功能,推荐强度为A[10]。目前,虚拟现实技术对偏瘫患者平衡功能的效果国内外研究结果不尽一致。研究范围包括发病早期和恢复期的,评估指标设计动静态平衡、步行能力等。国外有研究表明,在传统康复训练的基础上增加虚拟现实游戏平衡训练,比单独进行传统康复训练能够更有效地改善脑卒中恢复期偏瘫患者的动态平衡功能和功能性步行能力,但患者的静态平衡功能并未得到改善[4,11]。Rajaratnam等[5]对脑卒中早期偏瘫患者的研究发现传统康复联合虚拟现实技术能有效改善平衡功能,但需要治疗师给予更多的辅助,并没有表明虚拟现实技术优于传统康复训练。孙然等[7]对发病6个月内的偏瘫患者的研究认为,基于虚拟现实的平衡训练和传统平衡训练均能减少患者立位下重心摆动,提高静态平衡功能,但虚拟现实的平衡训练疗效优于传统平衡训练。杨峻等[12]认为虚拟现实技术较常规的平衡训练能更有效地改善小脑卒中患者的静态平衡功能和稳定极限范围。

本研究选择恢复期的偏瘫患者,观察组患者在接受常规关节活动度训练、肌力训练、牵伸训练、任务导向性平衡训练的基础上增加虚拟现实平衡训练,以BBS评分、TUG评估和姿势控制评估为评估指标,结果发现2组患者训练后BBS评分较训练前显著提高,TUG测试所用时间较训练前下降,且治疗后观察组BBS评分较对照组也明显提高。治疗后对照组睁、闭眼站立能力较治疗前显著改善,观察组静动态指标较治疗前均有显著改善,而且较对照组也有改善,与Cho等[4]和Kim等[11]的研究结果一致。

姿势控制是一个复杂的过程,由感觉整合、躯干生物力学成分及神经肌肉调节相互作用构成,是个体、任务和环境3个因素相互作用而成的。脑卒中患者的感觉或运动传导通路发生障碍,导致肌张力、肌力与感觉障碍,大脑中枢神经系统控制障碍,最终产生平衡和姿势控制障碍[13]。目前许多研究表明,脑卒中后偏瘫患者存在肌肉激活时间和激活顺序的异常[14]。本研究通过虚拟现实技术提供变化的任务和环境因素,既增加了训练的趣味性,又兼顾了环境对平衡和姿势的影响。该训练对平衡的不同层面进行了训练,包括稳定极限、姿势性稳定等,以情景模拟技术通过平衡台平衡压力传感器,将患者重心偏移的变化数据和情景模拟相结合,在不稳定平面上进行平衡和姿势控制训练,这种状态下人体在不断被打破原有平衡后又不断产生新的平衡,人体的感受器实时输入各种信息,神经系统不断调整肌肉系统的特定收缩部位、顺序和时间,来维持核心稳定性以完成目标动作。本研究中2组患者训练后平衡和姿势控制能力均有显著改善,但观察组优于对照组,认为可能的原因如下:①虚拟现实技术和任务导向性训练均考虑了反馈信息和环境在平衡维持和调节中的作用,前者是模拟实景,后者是实景训练,前者更容易实现环境的多样性,而且任务的难易程度更容易设置,但反馈信息前者以视觉和听觉为主,而后者是实景训练,可以提供本体觉的反馈信息;②虚拟现实训练对治疗师的依赖较少,这也可以保持整个训练的一致性,避免因治疗师的疲劳对训练效果产生影响。

表3 2组患者治疗前后静动态平衡指标比较

与治疗前比较 ,aP<0.01,bP<0.05;与对照组比较,cP<0.01,dP<0.05

TUG评估包括坐起、转身、步行等动作,本研究以患者所用时间为标准,并未对比2组在步态、姿势方面的差别,2组患者治疗后TUG评估差异无统计学意义,可能与以下因素有关:患者可能只关注完成整个评估过程的时间,而并未注重姿势、平衡等;观察时间较短,样本量较小。

本研究的局限性在于:①研究时间较短,也没有进行后期随访;②没有对2组的治疗强度进行量化;③由于2组患者参与平衡调节的反馈信息均有多种感觉系统参与,因此无法确定虚拟现实技术的哪种感觉信息对平衡更重要。

随着技术的发展,可以模拟真实环境的康复设施和技术越来越多地用于恢复运动功能和平衡障碍[15],其中虚拟现实技术在偏瘫康复训练中的应用也越来越多,但是,下一步需要扩大样本量,对不同病程的患者进行分别研究,以期得到更有价值的结论。此外,对于疗效评估指标应增加神经解剖或神经生理学的依据,如功能性磁共振成像、弥散张量成像等技术,使研究更有说服力。