青藏高原东北部二裂委陵菜叶片生态化学计量随海拔变化的特征

2019-03-16许雪贇秦燕燕曹建军

许雪贇,秦燕燕,曹建军,*

1 西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070 2 中国科学院西北生态环境资源研究院,寒旱区陆面过程与气候变化重点实验室, 兰州 730000

碳(C)、氮(N)、磷(P)元素在植物生长和生理功能调节方面具有着重要作用,且三者通常存在耦合关系[1- 4]。C是构成植物骨架的基本结构物质,占干物质的50%左右[2,5]。N是蛋白质、核酸、叶绿素、脂质的组成部分,与光合作用紧密相关[6- 7]。P对核糖体的产生至关重要,同时也是RNA、DNA和ATP的重要组成部分[6]。这些元素是研究植物物种多样性、群落结构及植物如何适应其生存环境的重要指标[2,8- 10]。通过对植物叶片C、N、P三者之间化学计量比的研究,不仅可了解植物对周围环境非生物特征的反应状况,也可判断植物生长的限制性元素及养分利用效率[2,9,11- 12]。

国内外学者已对不同空间尺度[13- 18]、不同演替阶段[19- 20]、不同生活型[3,21- 22]和生态因子[23- 24]等对叶片化学计量的影响作了系统研究。青藏高原作为特殊的地理单元,独特的自然条件在调节气候、维持全球生物多样性等方面具有举足轻重的作用[25- 26]。青藏高原垂直梯度地形变化较大,海拔作为一个重要的地形因子,通过影响光照、降水、温度等生态因子的改变造成水热组合的差异,使植物生长、物种分布、叶功能性状和生理代谢对环境产生适应性的变化[27- 30]。然而,针对青藏高原同一植物物种叶片化学计量特征随海拔变化的研究鲜见报道。在我们所能了解的范围内,发现只有一例有关海拔对青藏高原火绒草叶片化学计量影响的研究案例,且结果显示,火绒草叶片化学计量随海拔变化而变化[31]。研究同一植物叶片化学计量随海拔的变化,对揭示该物种的生态策略和环境适应性具有重要的生态学和生物学意义。

二裂委陵菜(Potentillabifurca)属根蘖型、多年生草本植物,蔷薇科委陵菜属,主要分布于西藏、青海、新疆、云南等省份[32],其适应能力较强,常为退化生态系统中的优势种,在防止草地退化、沙化和促进植被恢复等方面具有独特的作用[33]。目前,对二裂委陵菜的研究主要集中在化学成分及药理作用[31]、根系特点[34]、种子萌发[33]等对退化生态系统的生态适应性[35],但从化学计量学角度对二裂委陵菜的研究未见报道。基于此,本研究以分布于青藏高原东北部的二裂委陵菜为研究对象,探究其叶片化学计量随海拔的响应特征,揭示青藏高原东北部二裂委陵菜叶片化学计量学特征及其养分平衡和循环机制,为青藏高原植物的生态适应性提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

研究区位于青海都兰县(90°29′—99°16′ E,35°17′—37°27′ N)和西藏那曲县(30°31′—31°55′ N,91°12′—93°02′ E),地处青藏高原腹地。都兰县属于高原干旱大陆性气候,平均海拔3180 m,年平均气温3.8℃,年平均降水量119.6 mm。全年降水少,风沙大,日照时间较长,太阳辐射强烈,植物生长期较短。受盆地地形的影响,土壤以风沙土和棕钙土为主,土层薄,质地粗糙,有机质含量低,缺少N、P、K[36]。那曲县属于亚寒带季风半干旱气候,平均海拔4500 m,年平均气温-1.5℃,年平均降水量421.9 mm。植被类型以高寒草原(优势种为紫花针茅(Stipapurpurea))和高寒草甸(优势种为嵩草属(Kobresia))为主,土壤主要为高山草原土[37]。该县高寒、风灾、雪灾、地震等自然灾害比较频繁[38]。

1.2 实验设计与方法

2016年8月,在都兰县到那曲县的途中,沿海拔每隔300 m(2980—3280,3281—3580,4180—4480,4480—4780 m)随机选取植被长势良好,分布均匀且地势平坦、向阳的天然放牧草地作为采样点。每个样点内,选取3个样地(20 m×20 m),每个样地内,沿对角线选取3个样方(两端和中点),样方大小1 m×1 m,采用刈割法,齐地面剪下样地内的优势种植物,分别装入信封袋,并标记好样点经纬度、海拔高度、所采植物物种。挑选完整健康的二裂委陵菜叶片,烘干、研磨,用锡箔纸装入并标记。

C含量采用重铬酸钾容量法[39],N、P含量由高效、准确的Smartchem 140化学分析仪(AMS/westco,Italy)测定[40]。

1.3 数据处理

采用SPSS 22.0(SPSS Inc. Chicago,USA)统计软件进行数据分析。单因素方差分析用于比较不同海拔二裂委陵菜叶片C、N、P含量及其生态化学计量比之间的差异,Pearson相关系数(r)用于反映所测指标之间的相关关系,变异系数反映指标值的变化状况。数值用平均值(±标准差)表示,显著性水平为P<0.05。采用Origin 9.0作图。

2 结果和分析

2.1 二裂委陵菜叶片C、N、P含量及其生态化学计量沿海拔的变化特征

在所选海拔梯度内,二裂委陵菜叶片C含量的变化范围为400.40—418.08 g/kg,均值为(411.58±12.86)g/kg,变异系数(CV)为3%;N含量的变化范围为20.48—23.88 g/kg,均值为(22.47±2.19) g/kg,CV为9%;P含量的变化范围为1.12—1.89 g/kg,均值为(1.35±0.34)g/kg,CV为25%。叶片C∶N的均值为18.51±2.06,C∶P的均值为321.81±69.74,N∶P的均值为17.33±3.14,其CV分别为11%、21%和18%。随着海拔升高,叶片C含量和N∶P升高,叶片N、P含量先下降后升高,而叶片C∶N、C∶P先升高后下降(图1)。

图1 不同海拔二裂委陵菜叶片C、N、P含量及其计量比的变异特征Fig.1 Variability of C, N, P contents and C∶N, C∶ P, N∶P ratios in Potentilla bifurca leaves at different elevations不同小写字母表示不同海拔二裂委陵菜叶片所测指标的平均值存在显著差异(P<0.05)

2.2 二裂委陵菜叶片所测指标之间的相关关系

二裂委陵菜叶片C含量与N、C∶N不相关(P>0.05),与P显著负相关(P<0.05),而与C∶P、N∶P显著正相关(P<0.05);叶片N含量与P呈极显著正相关(P<0.01),与C∶N、C∶P呈显著负相关(P<0.01),与N∶P不相关(P>0.05);叶片P含量与C∶N、C∶P、N∶P呈极显著负相关(P<0.01);C∶N与C∶P呈极显著正相关(P<0.01),与N∶P不相关;C∶P与N∶P呈极显著正相关(P<0.01)(表1)。

表1 二裂委陵菜叶片C、N、P含量及其与生态化学计量比的相关性

“**”表示P<0.01

3 讨论

3.1 二裂委陵菜叶片C、N、P含量与其他植物的对比

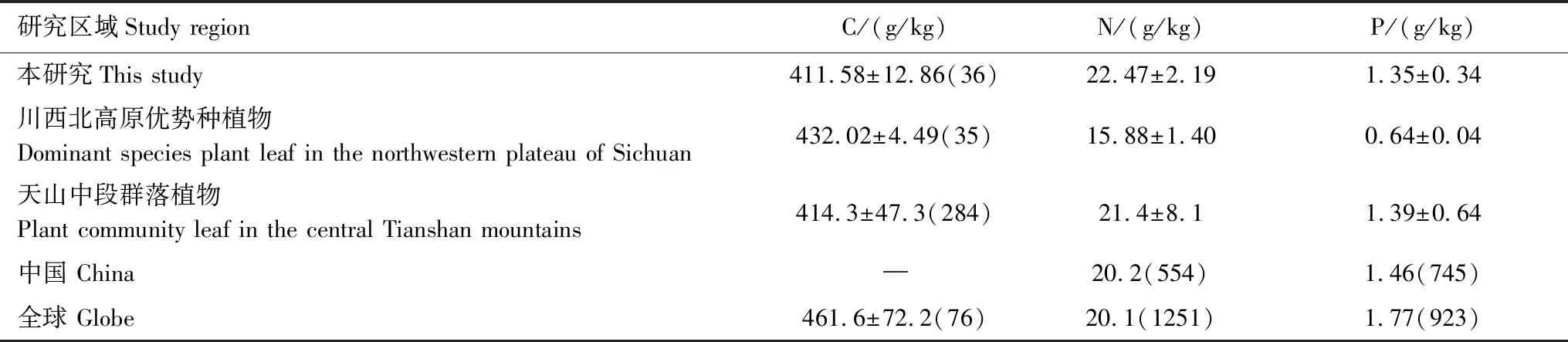

叶片C含量通常反映植物的固碳能力,因植物种类的不同而不同,其变化主要受植物自身生长发育规律的控制[41]。研究区二裂委陵菜叶片C含量低于川西北高原优势种植物[42]、天山中段优势种植物[3]及中国和全球尺度上陆生植物的叶片C含量[13,16](表2),而N含量呈相反趋势。二裂委陵菜叶片C含量低,说明低温对其C同化能力具有一定的限制作用。低温直接影响叶绿素的合成、光合器官的结构和活性,及植物体内其他生理过程(叶面积减小,气孔导度降低,ATP的合成作用减弱,羧化酶活性降低),从而间接影响光合作用,阻碍了固C作用的进行[3]。叶片N含量高的原因可能与取样时间(本次采样集中在8月中下旬,为二裂委陵菜的花果期,为了促进果实的成熟、储备营养等需要大量的蛋白质物质[5],从而使N含量偏高)和海拔有关(原因详见下文)。与其C、N相比,二裂委陵菜叶片P含量的变化无明显趋势,低于天山中段群落植物[3]、中国和全球尺度上陆生植物叶片[13,16],而高于川西北高原优势种植物叶片P含量[42](表2)。因为生态系统尺度上,叶片P含量与土壤P高度相关,二者通常是耦合的[3]。例如,Han等[16]和He等[9]对陆生植物和草地植物的研究结果表明,土壤P缺乏是导致叶片P含量较低的主要原因。已有众多研究表明,青藏高原高寒草地生态系统的土壤P含量相对较少[26,43- 46]。不过,青藏高原二裂委陵菜叶片P含量维持在这一水平的原因还有待进一步的研究。

表2 本研究与其他部分研究中叶片生态化学计量比较

第一个括号中的数值表示同一行的样本量相同

二裂委陵菜叶片C含量的变异系数较小(仅为3%),原因在于C是构成植物骨架的基本结构性物质,不受海拔的影响。叶片N含量的变异系数(9%)低于P含量的变异系数(25%),这与Yu等[47]、赵培等[48]的研究结果一致。他们发现,植物有机体内的N比P具有更强的内稳态系数,N在各种环境变化条件下的变异较小。Vitousek[49]通过N、P的施肥试验,发现N含量被植物控制在较窄的范围内,故N含量在各器官中的变异性小于P。然而,造成叶片N、P含量变异的机理亟待深入探究。

3.2 青藏高原地区二裂委陵菜叶片化学计量特征与海拔的关系

二裂委陵菜叶片C含量随海拔升高而升高(图1),第一个海拔梯度(2980—3280 m)与其他3个海拔梯度(3281—3580,4180—4480,4481—4780 m)的C含量均有显著差异,而这3个海拔梯度之间的C含量无显著差异。光合作用是植物获得C的主要途径[50],随海拔升高,光照强度增强,光合速率增大,植物积累较多的非结构性C(淀粉、可溶性糖、还原糖和脂质),以平衡细胞的渗透压和抗冻性[50- 52]。

总体上看,二裂委陵菜叶片N、P含量随海拔升高表现出先降后升的趋势(图1)。叶片N含量决定着植物的光合作用,植物在光合作用过程中需要蛋白酶的参与,N是组成蛋白酶的重要元素,而蛋白酶的形成又需要大量的遗传物质——核酸的复制与转录,其中P是遗传物质组成的一部分[53]。海拔升高,光照增强,硝酸还原酶活性升高(光照较强,该酶消耗较多)[54],N、P由结构组织转移到光合组织,故N、P含量下降。然而,随着海拔继续上升,叶片N、P含量增加,符合温度-植物生理假说(Temperature-Plant Physiological Hypothesis)。该假说认为,随着温度下降,植物体内酶和RNA的活性降低,进而导致植物生理生化反应减慢[13]。因此,植物需要维持较高的N、P含量来抵抗低温对代谢反应的抑制作用[2,13]。另外,生物地球化学假说(Biogeochemistry Hypothesis)认为,低温会抑制土壤有机物的分解和矿化,减少N和P的可利用性[2]。高海拔植物为了适应“低氮”的生存环境(海拔越高,土壤有效氮含量越低),其用于光合生产的氮反而会增加,这一现象是植物为了适应贫瘠的土壤而建立的一种“奢侈消费”系统,在一定程度上可抑制营养的流失,是一种遗传适应性的表现[55]。

叶片C∶N、C∶P代表植物吸收N、P元素时同化碳的能力,在一定程度上反映了植物的生长速率和养分利用效率[46]。二裂委陵菜叶片C∶N、C∶P随海拔升高所呈现出的先升后降趋势,与其叶片C、N、P含量随海拔变化有关(叶片C含量先升后降,N、P含量先降后升,图1)。高叶片C∶N、C∶P说明进入rRNA中 N、P含量的下降[20],意味着二裂委陵菜在此海拔段(3281—3580 m)的生长较为缓慢。相反,低的叶片C∶N、C∶P反映了分配到rRNA 中N、P含量的增加[20]。叶片N、P含量的增加不仅可以补偿低温下代谢速率的下降,还可有效抵御冻害[56]。在青藏高原地区,降水随海拔升高而增加,因此湿度也可能是影响叶片C∶N、C∶P的因素之一[57]。

二裂委陵菜叶片N∶P随海拔升高而升高,第一个海拔梯度(2980—3280 m)与其他3个海拔梯度(3281—3580,4180—4480,4481—4780 m)的N∶P均有显著差异,而这3个海拔梯度之间的N∶P无显著差异。叶片N∶P是判断植物个体营养限制的可靠指标[9,16]。一般而言,叶片N∶P<14时,植物受N限制,N∶P>16时,植物受P限制,14≤N∶P≤16为N、P共同限制[58]。二裂委陵菜叶片N∶P为17.33,说明其生长受P元素限制。

总之,二裂委陵菜叶片化学计量特征随海拔变化,说明植物为了适应环境的变化,有伸缩性地调整了自身营养元素的组成[20,59]。每种植物对环境的适应策略不同,因此有必要在物种水平上对其独有的化学计量特征进行一一研究。

3.3 二裂委陵菜叶片养分参数间的相关性

二裂委陵菜叶片C与N含量无显著相关性,与张珂等[60]的研究结果一致,一方面说明叶片C、N含量与植物本身的遗传特性有关,另一方面说明在C固定过程中植物对养分利用效率的权衡策略不同。叶片C与P含量呈极显著负相关,而与C∶P呈显著正相关,与Xia等[61]的研究结果一致,说明C的获取和使用可以通过N和P调节。因为富含N的酶和富含P的RNA、ATP参与了一系列反应(如呼吸、光合作用)。叶片N与P含量呈极显著正相关,因为叶片N与P的功能相似,二者耦合密切,这一关系也是高等陆生植物C、N、P等元素计量关系的普遍规律之一[3,16]。叶片N含量与C∶N呈显著负相关,说明C相对于N更加稳定;叶片N与N∶P无关,与Sun等[2]的研究结果一致,但与Tao等[17]、Wang等[21]的结果相反。他们的研究发现,叶片N含量与N∶P呈显著正相关,说明叶片化学计量比之间的关系与物种或者区域尺度有关。

化学计量特征的变异系数表现为:C∶P(21%)>N∶P(18%)>C∶N(11%)。有研究认为,细胞是植物生长发育及生理代谢的基本单位,具有保持其体内环境平衡(元素平衡、酸碱度平衡)的功能,高等植物叶片器官在发育过程中,各种组织细胞为了维持叶片正常的生理功能具有恒定的比例,最终使叶片一些元素含量及其计量比呈现较小的变异,体现了生命体进化过程中元素含量及其比例的保守[60]。

4 结论

在青藏高原地区,二裂委陵菜叶片C、N、P含量及其化学计量比随海拔的变化而变化,随着海拔升高,叶片C含量和N∶P呈上升趋势,叶片N、P含量呈先降后增趋势,叶片C∶N、C∶P呈先增后降趋势,说明该物种为了适应高寒环境,在生长发育过程采取了不同的资源利用策略,但P是其限制性资源。

叶片化学计量比之间的关系较为复杂,受气候、土壤、地形和生物等诸多因子的影响,具有物种和地域双重特异性的特点。因此,从时空间变化角度开展青藏高原地区植物叶片生态化学计量的研究,对明确单个物种植物与环境的耦合关系至关重要,可为研究高原植物物种、种群、群落和生态系统结构与功能的动态变化提供理论依据。

致谢:感谢中国科学院那曲高寒气候环境观测研究站在试验中给予的帮助。