前进报社与学雷锋活动

2019-03-15贾昭衡

贾昭衡

自1949年中华人民共和国诞生之后,媒体宣传的各类先进人物和先进单位数不胜数,但许多都在时间无情的洗礼与检验下或黯然失色,或销声匿迹。然而,从20世纪60年代初期开展的学雷锋活动,经历半个多世纪的风风雨雨,虽一度受到一些人的质疑与嘲讽,但是至今,“学雷锋”一词不仅仍然频繁地出现在众多媒体上,更是中国普通百姓进行公益活动或者评价好人好事的口头禅。它充分说明,雷锋精神的核心内容助人为乐、爱岗敬业、艰苦朴素等,经受住了时代的检验,已经成为中国社会精神文明建设的组成部分。

当年,是谁最先将“雷锋”之火传播到祖国大江南北的呢?毫无疑问,头功当属解放军原沈阳军区政治部前进报社。笔者曾在前进报社工作近六年,且在撰写雷锋事迹长篇通讯的作者和雷锋日记的整理者领导下工作,不仅较详细地了解了发现雷锋这个时代典型的前前后后,而且深深受教于这些新闻界的老前辈,虽然其中的许多人已经离开了我们,但其率先传播雷锋精神的功绩和践行雷锋精神的事迹,理应让更多的人尤其是新闻界同行了解与学习。

最早拉开宣传雷锋事迹的大幕

前进报创刊于战火纷飞的1949年3月10日,由当时的东北军区政治部主办,主要刊登所属部队军事、政治、文化等方面的新闻,其颇具特色的战地报道,曾在军内外产生广泛的影响。

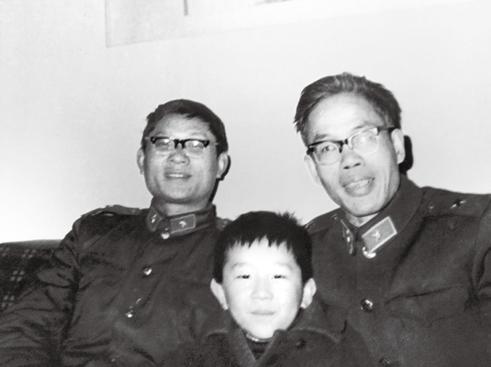

当年率先宣传雷锋的前进报社总编辑嵇炳前(左一)和主持整理雷锋日记的报社政工组长董祖修(右一)

1960年,因“大跃进”运动的影响,神州大地正经历着一场罕见的灾难。此刻,急需一种强大的精神力量来凝聚人心,鼓舞士气,战胜困难。

这年10月,兼任沈阳军区宣传部副部长的前进报社社长嵇炳前先后看到两篇读者来稿,介绍军区工程兵战士雷锋两次为灾区捐款200元,平时则敬业爱岗、艰苦朴素,被所在部队树为节约标兵。敏锐的嵇社长立即将新华社和人民日报驻辽宁军事记者佟希文和李健羽找来,告诉他们:雷锋很可能是值得挖掘和宣传的先进人物,目前正准备到沈阳师范学院作报告。但读者来稿没有写到点子上,请你们去做深入的采访。

随后,佟希文和李健羽便来到沈阳师范学院。听了雷锋的报告之后,二人眼前一亮:这个普通小战士的人生经历和思想境界,果然不同寻常!之后,二人在招待所里面对面地采访了雷锋,又跟随雷锋坐火车返回部队,一路采访。接着又在雷锋所在的部队采访了众多领导和战友,采访了与雷锋做好事相关的地方单位和人员。亲身的感受和大量丰富的素材,证明雷锋确实是一个很有典型意义的优秀士兵。

采写长篇通讯《毛主席的好战士》时的李健羽

回到沈阳后,激动不已的二人认真琢磨一番,思路敏捷的佟希文定出了文章的大致框架,立意很高。李健羽则精心撰写出第一稿,佟希文看后比较满意,又增添了几处点睛之笔。当嵇炳前审阅了这篇标题为《党的好后生》的长篇通讯后,十分满意,马上呈送军区副政委兼政治部主任杜平。杜平细细地审阅之后,深感雷锋身上所体现的正是当下最需要的精神。一番思虑之后,杜平不仅作了近200字的批示,而且将通讯标题改为《毛主席的好战士》。

1960年11月26日,《前进》报以一、二版整版的篇幅,刊登了记者佟希文、李健羽采写的长篇通讯《毛主席的好战士》,并配發了社论《不忘过去,发奋图强》,同时刊登了军区副政委杜平对雷锋事迹的批示手迹,以及军区工程兵授予雷锋模范共青团员的决定的新闻。随即,新华社、《解放军报》、《辽宁日报》等分别以不同标题刊登了这篇通讯。雷锋,这个时代的典型,从《前进》报开始走向全国。

与此同时,《前进》报以“学习雷锋,做毛主席的好战士”为题开设专栏,连续多期刊登雷锋战友和军区官兵学习雷锋的文章。而佟希文和李健羽又多次跟踪采访报道了雷锋。雷锋不幸因公殉职,悲痛万分的二人又写出了大量关于雷锋的报道。这些报道,大部分都由《前进》报率先刊登。

笔者在前进报社工作时,曾很幸运地受教于负责总编室工作的李健羽。

1948年年底参军的李健羽个子不高,身材微胖,跟任何人说话都是笑眯眯的。按照流程,报社各科的稿件,经科长审阅后,一律交总编室送印刷厂打出小样。然后,由李老对所有小样审查一遍,纠正差错,再返回各科编辑。编辑再根据版面情况,将搭配好的小样送交总编室,排出大样后,李老再审查一遍,最后送社领导终审。

做这项工作,李老的敬业精神有目共睹。一段时间,他发现编辑后的稿件差错很多,便立即向社领导汇报。之后,在全社会议上,他很郑重地提出,希望大家都来重视这个问题,编稿审稿要倍加细心,以保证报纸的质量。

与此同时,李老身体力行,采取了一项减少、杜绝差错的措施

每月公布每个编辑和审稿人的差错。这样一来,他的工作量便增加了不少。每看一条小样或一张大样,都把里面的文字、语法、事实等各类差错登记下来,并记下责任编辑和责任审稿人。每到一个月,便将一张差错统计大表格,张贴到报社的公告板上。差错表上,每个人的名字、具体差错、月差错总数,一目了然。这下,大家不得不格外重视了,差错总数老是排在前头,面子也挂不住,所以编稿审稿更加细心了。报社的差错率很快便降了下来。

开始公布差错率时,我的差错率连续几个月都很少。李老的办公室就在我们隔壁,几次见到我,他都笑眯眯地对我说:“小贾,不错!你的差错最少,但要保持啊!”随后,在报社的业务会上,他也特意表扬了包括我在内的几个编辑。面对如此鼓励,我更不敢掉以轻心,所以差错率一直保持在极低的水平,这也是我后来获得军区政治部嘉奖的原因之一。

除此之外,凡是我编了比较好的稿件和版面,李老总是记得清清楚楚,见到我,也时常一番鼓励。也正是从他一次次的鼓励中,我的业务水平也一步步地有了提高。即使两年后他离开前进报社,先后担任解放军报驻沈阳军区记者组组长和新华社沈阳军区支社社长,在大院里时常碰面,有空也会对我发表的稿件或鼓励或简评,仍让我受益不少。

现在想来,李老如此的敬业精神和业务水平,写出雷锋事迹的长篇通讯可谓顺理成章。正是因为李老对宣传雷锋作出的杰出贡献,2014年11月7日,86岁的李老因病逝世,新华社还专门发了一条通稿《长篇通讯<毛主席的好战士雷锋>的作者之一李健羽因病去世》,几乎全国的主要媒体都转载了这条消息。

雷锋戴着李奎根的皮军帽照的照片

在李老领导下的总编室工作的,还有一位老编辑李奎根,他不仅为宣传雷锋作出过贡献,而且与雷锋之间还有一段趣事。

几十年来,雷锋戴着长耳皮毛军帽手持苏式冲锋枪的形象,恐怕是众多宣传雷锋的书籍报刊上使用频率最高的照片。可许多人并不知道,这张照片上雷锋头上戴的皮帽子,是李奎根的。

1960年11月26日出版的《前进》报以头版和二版两个整版,率先宣传雷锋事迹

1960年10月,听说雷锋正出席军区学习毛主席著作积极分子代表大会,军区《民兵之友》杂志决定请雷锋写一篇文章,并配一张照片刊登在封面上。

那天,雷锋如约来到军区政治部大院,杂志社主任编辑周军为他拍照,当时担任美术编辑、之后调到前进报社担任编辑的李奎根站在一边打反光板。拍摄中,周军顺手借来门口卫兵手中的苏式冲锋枪,交到雷锋手上,但觉得雷锋戴的栽绒帽子没有东北战士的特色,试戴了其他几个协助拍摄者的长耳皮毛军帽,大小又不合适。李奎根跑回办公室,拿来了自己的长耳皮毛军帽。雷锋往头上一戴,嘿,正好!结果,照片拍出来效果不错,便作为了当期杂志的封面。而李奎根,则为雷锋的文章配了一幅插图。

没想到,这幅照片竟然成为雷锋的代表性照片,不仅被广泛地用于各种书籍报刊,而且在1998年与毛泽东游泳的照片一起,入选国际权威性摄影组织评选的“20世纪最有影响的100幅照片”。雷锋因公殉职后,李奎根又和军区另一名画家王文里一起,创作了关于雷锋的第一本连环画《毛主席的好战士——雷锋》,发行量达到了100多万册,其对青少年的影响不言而喻。

我在前进报社工作时,小样都是交给李奎根拼版,他多次为我编的副刊配插图,我也为他的几幅南疆前线英雄速写画配过几首诗,只感觉到他工作极其负责,却从来没听他讲过他与雷锋的这段缘分。

李奎根又创作了一幅雷锋画像

最早整理和刊登雷锋的日记

影响了一代又一代中国人的《雷锋日记》,也是由前进报社最先整理刊登的。

那年,嵇炳前社长在组织佟希文、李健羽采访雷锋的同时,也找到当时担任报社政工科科长的董祖修,将通过军区工程兵收集到的五本雷锋日记,交到他的手上,请他审核后摘录部分刊登到报纸上。

当晚,抱着这些日记回到家中的董祖修,便迫不及待地坐在灯下仔细地阅读起来。片刻,一个普通士兵通过日记表现出的爱国爱民、敬业奉献情怀,让他感奋异常。

第二天,董祖修便向嵇炳前提出,想到雷锋所在的部队做深入采访,自然得到了支持。到了雷锋所在部队,不巧雷锋外出作报告去了。在其他战士的指点下,董祖修在雷锋的住处找到了一只小箱子,里面又有几本雷锋的笔记本和一些写有哲言与诗歌的纸片。回来之后,他就和科里担任“党团生活”“思想战线”专栏的编辑冯荆育一起,加紧整理摘录雷锋的日记。

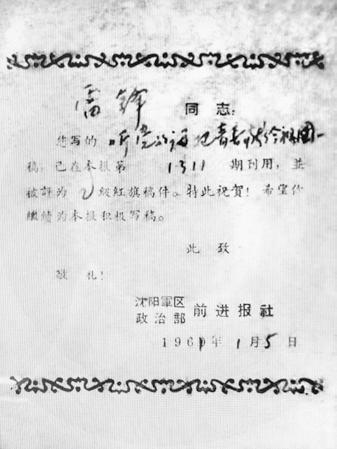

1960年11月26日,《前进》报以两个整版的篇幅,拉开了宣传雷锋的序幕。五天后的12月1日,董祖修和冯荆育整理摘录出的15篇雷锋日记,也在《前进》报以“听党的话,把青春献给祖国”为通栏标题发了一个整版。之后,《前进》报还把这批日记评为红旗稿件,向作者雷锋颁发了一张红旗稿件证书。

1960年12月1日,《前进》报以整版率先刊登雷锋日记

雷锋因公殉职后,为配合国防部授予“雷锋班”荣誉称号,1963年1月20日,《前进》报又用一个半版发表了董祖修和冯荆育整理摘录的32篇雷锋日记。不久,《人民日报》《解放军报》《中国青年报》等相继转载了这些雷锋日记。

雷锋日记产生了广泛影响,也带来了一些问题。当年担任人民日报社社长的吴冷西,仔细地读过雷锋日记后,曾一度质疑:一个普通的士兵,怎么会写下这么多富于哲理的日记,怎么会有如此崇高的境界?于是,他通过相关渠道转告沈阳军区,希望能看一看雷锋日记的原件。同时,全国各大媒体记者也涌向沈阳,都希望查看雷锋日记的原件。

此时,毛泽东主席也给雷锋题了词,周恩来总理和准备出版《雷锋日记》的解放军总政治部,也就雷锋日記的整理作出了指示。于是,沈阳军区和前进报社又责成董祖修组织了一次对雷锋日记的全面整理工作。

日记原件只有一份,折腾太多有可能损坏这份宝贵的文物。左思右想,董祖修请示报社领导:可以将雷锋日记分拆开,组织人手将原文抄写下来,既可供各媒体记者查阅,也可以在此基础上进一步整理修订,抄写完毕再将日记重新装订。可报社领导担心,这样做会不会损坏原件?曾长期在军区印刷厂值班、对装订技术十分了解的董祖修细心作了解释后,社领导终于同意了。

前进报社1961年颁发给雷锋的红旗稿件证书

于是,董祖修和冯荆育一起,将雷锋的九本日记小心翼翼地拆开,仔细地编号排序,随后请军区文化部从军区文工团借来了十名女同志,组织她们分别进行抄写。几天之后,抄写结束,董祖修又将原件送回军区印刷厂,请一位老师傅精心装订,复原如初。

接着,董祖修和冯荆育又一次精心地整理雷锋日记,在忠实于原作的基础上,反复核查,把个别原来没有区分的雷锋的话和雷锋摘录别人的话区分出来,校正一些标点符号,隐去一些需要保密的部队番号。一些拿不准的话语,就和社领导一起认真讨论后定板。

比如董祖修带回的雷锋日记本中,夹着的一张纸条上写着雷锋最著名的几句话:“对待同志要像春天般温暖,对待工作要像夏天一样火热,对待个人主义要像秋风扫落叶,对待敌人要像严冬一样残酷无情。”这段话,不是写在日记中的,要不要列入雷锋日记?其中第三句的最后,缺少一、二、四句中最后“温暖、火热”之类的定语,要不要增添上去?认真讨论之后,大家觉得纸片这几句话夹在日记本中,体现了雷锋的思想,应该列入雷锋日记之中;而第三句,意思既然表达清楚了,就应该保持原汁原味,不能随便增添词语。这样的处理,即使到现在来看,也是无可挑剔的。

之后,董祖修带着雷锋日记的原件与抄件,赶到北京向总政治部汇报。当吴冷西看过雷锋日记的原件后,疑虑顿消,更重视对雷锋事迹的宣传。而雷锋日记的原件,最终被北京军事博物馆收藏。

1963年4月,经总政治部审阅的115篇4.5万字的《雷锋日记》,由解放军文艺出版社正式出版,成为助推全国学雷锋活动的及时雨。

说来也巧,那年,我和另外三个新调来的年轻编辑一上班,便是已担任副总编的董祖修给我们上了特殊的一课,勉励我们要发扬前进报社的优良传统。

董副总编高高瘦瘦,因头发花白背有些驼,显得比实际年龄50岁要大一些。但他说话慢悠悠的,脸上总带着和蔼的笑意,一下就能让人感觉到其随和的脾性。

我们很快便感受到了董老的敬业精神。他患有严重的气管炎,平时上下班走路很慢,一到冬天气管炎发作时,总是咳咳喘喘,但他工作时一丝不苟的精神,和主持整理雷锋日记时毫无二致。

1985年,本文作者与曾参与雷锋日记整理的冯荆育社长合影

那时报社条件也不是太好,四个正副总编挤在一个约30平米、下午有西晒的办公室里。夏天最热时,这办公室便成了一个蒸笼,时常看见董老热得只穿个背心,戴着老花镜,坐在办公桌前一边摇着蒲扇,一边细心地审读大样。热得实在受不住了,董老便搬把椅子,跑到背阴的过道乒乓球桌上办公。即使这样,几个老总也没动心思要与相对凉快的编辑办公室对换。大概过了两年,总编办公室里添了一台座式电扇,也是当时报社唯一的“奢侈品”,情况才有所改观。

前些年,又有一些人怀疑雷锋日记被人为拔高,甚至质疑雷锋日记的真实性。但我想,如果不是恶意的,当他们真正了解了董祖修、冯荆育那一代新闻前辈的敬业精神和人品作风,还会坚持自己的质疑吗?

1978年,本文作者(右一)随前进报社总编辑卜广恩到吉林通化驻军调研时,在杨靖宇烈士陵园留影

在宣传雷锋中践行雷锋精神

前进报社,作为雷锋精神最早的传播者,其领导层率先垂范,自觉地践行雷锋精神,言行一致,公道正派,敬业爱岗,艰苦朴素,富于人情,是我在报社工作近六年以及离开报社多年后最深切的感受,因此也受益匪浅。

1977年春天,正在基层部队团政治处当新闻干事的我,意外地接到调往前进报社当编辑的通知时,几乎不敢相信自己的耳朵。一个毫无背景、与前进报社领导素昧平生的平民子弟,一步跨越师部、军部机关进入大军区机关,怎能不让人惊喜万分?

到了报社,我又惊喜地得知,由我独自负责“向前进”文艺副刊和“文化阵地”两个专版的编辑。直到过了很长时间,我才偶然得知:那两年,我除了搞好新闻报道,还在全国颇有影响的上海《朝霞》杂志发表了200多行的政治抒情诗《公仆赞》,在《解放军报》发表了一篇较长的征文。当《前进》报原来的文艺编辑因故离岗,平日便关注我创作情况但与我素昧平生的编辑霍盛文,向同样与我素不相识的总编辑卜广恩和负责政工的编辑二科科长冯荆育热心推荐,两位领导最终向25岁的我抛来了幸运的绣球。

那次与我同时调进报社的另外三个基层新闻干事,也是普通农家子弟。前进报社领导在选人用人上的正直无私,于此可见一斑。没有对新闻事业强烈的责任心,是很难做到这一点的。

2010年春天,本文作者与前进报社部分老领导、同事合影

当年,《前进》报要刊登长篇通讯《毛主席的好战士》时,撰写此稿的李健羽及佟希文考虑到,军区工程兵陪同采访的张峻、赵志华也做了不少的工作,署名时便特意将他们的名字放在了前面,体现了看淡名利、关心他人的情怀。

前进报社上上下下那一丝不苟、争创佳绩的敬业精神,互相关心、异常和谐的内部关系,不正是“对待同志要像春天般温暖,对待工作要像夏天一样火热”的雷锋精神的生动体现吗?

笔者先后在军队和地方多个单位工作过43年,前进报社是我工作得非常愉快的单位,这是我一生的幸运。能近距离受教于站在弘扬雷锋精神最前列的老前辈,无疑是我一生的荣幸。

据前进报社2012年统计,半个多世纪以来,《前进》报发表的关于雷锋和学习雷锋的报道达到1289万多字,仅社论和评论员文章就达1271篇。

诚然,1963年3月,毛泽东等党和国家领导人为雷锋题词,对推动学雷锋活动起了巨大的作用。但前进报社上下以难得的新闻敏感、可敬的社会责任、可贵的求实精神,率先且成功地将雷锋精神如火种般地传播到神州大地,至今仍在推动着中国社会的精神文明建设,其功绩也非同寻常。

2016年1月15日,在解放军规模空前的军改中,在中国新闻舞台上活跃了67年的《前进》报,与其他六大军区的报纸同时停刊。然而,《前进》报为宣传雷鋒精神立下的头功,将永远在中国新闻史、解放军军史和中国精神文明建设史上,留下光辉的一页。

(编辑 王兵)