湿陷性黄土地基处理方法的分析及在工程中的应用

2019-03-15宋平平北京桑德环境工程有限公司北京101102

宋平平(北京桑德环境工程有限公司 北京 101102)

0 引言

随着国家经济的发展和社会的进步,建筑工程数量越来越多,分布越来越广,遇到的地质条件也越来越复杂。其中黄土就属于特殊类型的土质,其在我国分布范围比较广,覆盖面积多达60多万km2[1],尤其是在西北地区,湿陷性黄土的分布非常明显,所以在这类地区进行工程建设,首先就要采取措施除去黄土可能存在的安全隐患。

1 湿陷性黄土形成原因与特征

1.1 湿陷性黄土形成原因

湿陷性黄土是指在覆盖土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下,受水浸湿后土层结构破坏,并产生明显的附加沉降的黄土[2]。有研究表明[3],黄土湿陷的问题主要发生在降水很少的干旱和半干旱地区。而黄土产生湿陷的最主要的原因是土质含水率,影响含水率的因素有:大气降水,生产和生活用水渗入地下,管道漏水,地下水位上升等。

1.2 特征

湿陷性黄土通常为黄褐,褐黄,灰黄,棕黄等颜色,含盐量较大,特别是碳酸盐含量突出,粉土颗粒含量居多,具有大孔性,呈松散结构状态,无层理,在天然剖面上,具有垂直节理,遇水易发生湿陷[4]。我国湿陷性黄土主要分布在西北、东北、华中和华东部分地区。

由于湿陷性黄土地基具有湿陷的特性,如在未经处理的地基上进行建设,很容易造成建构筑物的不均匀沉降,甚至可能产生倾斜乃至倒塌。因此改善湿陷性黄土的性状,降低土的不稳定性,防止其湿陷的发生,部分甚至全部消除黄土湿陷性的危害,具有迫切的现实意义。

2 处理方法及适用条件

防止湿陷性黄土地基湿陷的措施,可分为地基处理措施、防水措施和结构措施三种[5]。《湿陷性黄土地区建筑规范》(以下称‘规范’)的精神是“以地基处理为主,防水措施和结构措施为辅的原则设计地基基础”[6]。因此在实际工程中应强调地基处理为主的综合措施。

常见的地基处理方法有垫层法、强夯法、挤密法、预浸水法和桩基础等。实际运用时应根据建筑物的类别、湿陷性黄土的特性,并考虑施工条件、材料来源,结合各地的经验,最终经过技术经济综合比较后合理选用。

2.1 垫层法

垫层法包括素土垫层和灰土垫层,在湿陷性黄土地区使用较广泛,经济处理深度一般为3m以下。垫层法主要用于丙类建筑物,处理后大多能消除地基土的部分湿陷。其优点是取材方便,施工质量容易控制,经济实用;缺点是开挖面积大,且受天气影响,处理深度超过3m时很不经济,其处理深度有一定的局限。

2.2 强夯法

强夯法用于地下水位以上,饱和度≤60%的湿陷性黄土局部或整片处理,处理深度为3~12m。其特点是:原位处理无需置换,节省劳力,机械化程度高,施工速度快,尤其在中低能量(3000KN/m强夯能级以下)表现特别出色。但工程中高能量强夯(3000KN/m强夯能级以上)具有以下缺点:施工缓慢、效率较低、费用较高,同等强夯能级下处理不同土类深度差异较大,且含水率对施工质量亦有很大影响,故使用相对较少。现实际工程中使用最广泛的是1000~3000KN.m强夯能级,处理厚度3.5~6.5m,处理效果比较稳定,费用也相对经济[7]。

2.3 挤密法

挤密法用于处理地下水位以上的湿陷性黄土,地基土的含水量需介于12%~24%,饱和度≤65%,处理深度为5~15m。该处理方法包括土挤密桩、灰土挤密桩、孔内深层强夯法(DDC桩)[8]、夯实水泥土桩等。桩体材料可以是素土、碴土、碎石或灰土(二灰土、三合土、水泥土、粉煤灰)等。挤密桩具有以下特点[4]:消除黄土的湿陷性较显著;桩与桩间土组成的复合地基能充分发挥桩土作用;施工方便,质量容易掌握;经过时间的检验地基的稳定性非常好;经济效益显著,工期较短。选用何种桩体材料,应根据地基处理的目的和要求选用便于取得的材料。

2.4 预浸水法

预浸水法适用于地基湿陷等级为Ⅲ级或Ⅳ级的自重湿陷性黄土场地,可消除地面下6m以内湿陷性黄土层的全部湿陷性。工程实践证明,当场地的湿陷性黄土层大于10m,或自重湿陷量的计算值大于500mm时候,使用浸水法可消除地面以下6m范围内的全部湿陷性。预浸水法具有操作简便,处理范围广、深度大,投入低产出高等优点。缺点是工期长、耗水量大,对周边临近的建构筑物的距离有一定要求,而且浸水结束后,应在基础施工前进行补充勘察,重新评定场地的湿陷性。

2.5 桩基础

当采用地基处理措施不能满足设计要求的建筑,或经技术经济综合分析比较,采用地基处理不合理的建筑,宜采用桩基础。适用的桩基础有灌注桩和预制钢筋混凝土桩。桩基础的选择应根据工程要求、土质情况、施工条件等因素综合确定。

3 工程案例

下面针对实际的工程案例进行分析,根据相关规范并结合各种处理方法的特点,选择适合的地基处理方案,对场地的湿陷性黄土进行处理。

3.1 工程概况

陕西省韩城市某污水处理厂二期项目二沉池,位于韩城市太史大街东延,某污水处理厂内,地面标高介于99.08~99.72m之间,高差0.64m,场区±0.000对应绝对标高为100m。场地地貌单元属黄河Ⅱ级阶地。勘探期间未见地下水。二沉池外壁直径26.8m,共两个,左右对称布置,占地面积:1260.26㎡,二沉池底板埋深为地下-3.0m(绝对标高为97m),为筏板基础,基底压力不超过120KPa。根据该污水处理厂规模,按照规范规定,属于乙类建筑。

3.2 工程地质条件

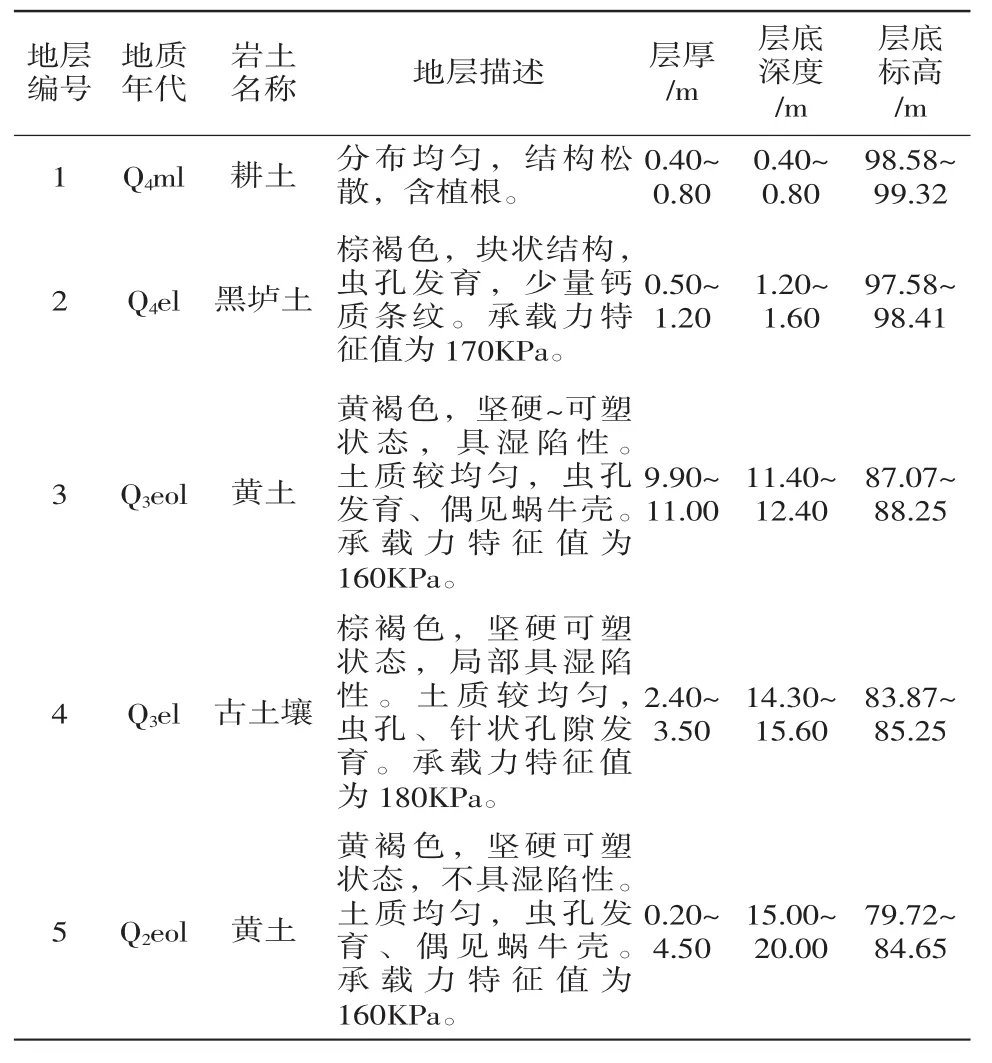

拟建场地为自重湿陷性黄土场地,地基湿陷性等级为Ⅱ级,场地土层分布及特征见表1。

表1 场地土层分布及特征表

3.3 地基处理方案及设计参数

根据地勘资料显示,二沉池底板坐落在第3层黄土层上,该土层具有湿陷性。根据规范条文可知,该黄土场地最小处理厚度不应小于湿陷性土层深度的2/3,且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于150mm。

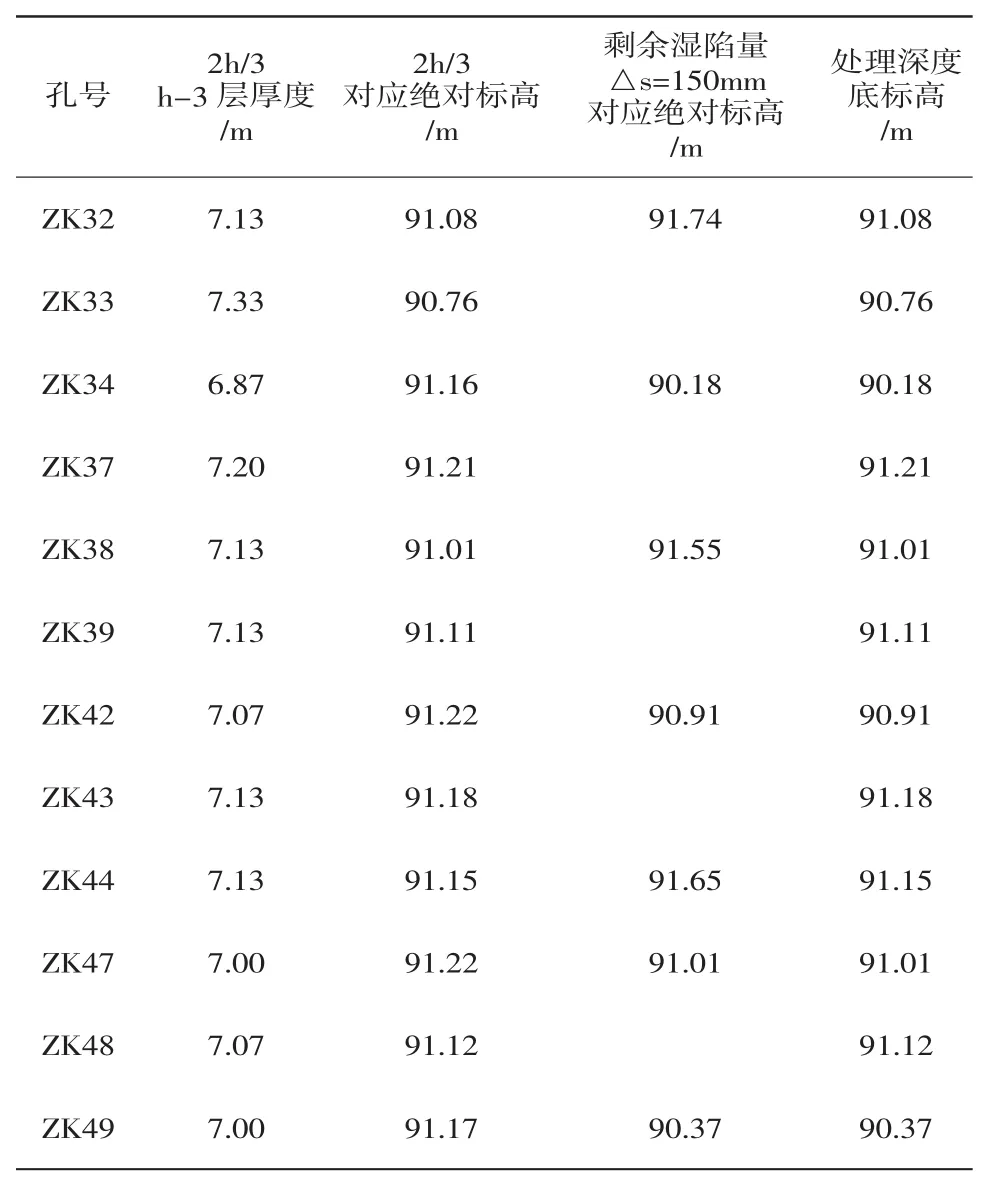

根据地勘报告,二沉池所在总图平面位置的地勘点为ZK32~ZK34,ZK37~ZK39,ZK42~ZK44,ZK47~ZK49,共12个孔点的剖面图显示,底板下该黄土层厚度介于10.3~11m之间,则需要处理的最小厚度应为2h/3,即7.33m,底板以下需要处理的厚度需大于6m,再根据另一边界条件“下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量不应大于150mm”,计算各点满足要求的深度,取处理深度底标高最小值90.18后,最终确定了挤密桩处理深度应至底板下6.8m。各点计算深度值见表2。

表2 各孔点处理深度计算表

该工程地基处理以消除地基土的湿陷性为主要目的,同时增强其水稳定性,结合第2部分给出的处理方法,选择了3种方案进行比选,一是灰土挤密桩、二是预浸水法、三是强夯法。考虑到该项目建构筑物占地面积约1.0万m2,且工期很紧,如采用预浸水法,根本无法保证工期,且本次新增加的单体,与原厂区既有建构筑物间距不能满足50m要求,因条件限制无法采用预浸水法;对于强夯法,因厂区单体下需处理的地基厚度深浅不一,考虑到该方法处理厚度超过6m时效果不稳定,故放弃采用该法,最终确定采用灰土挤密桩法,对新建厂区地基统一进行处理。

为节约资源并尽可能的降低造价,灰土挤密桩的桩身材料就地取材,采用原土过筛就地拌合2∶8灰土,具体设计参数如下:桩径采用400mm,桩孔呈正三角形布置,桩间距为1200mm,桩排距为1040mm,桩顶标高以上设置300mm厚的3∶7灰土褥垫层,有效桩长为6.4m。处理范围为基底外边缘各向外2m。

3.4 成桩试验检测及施工注意事项

根据规范规定,地基处理施工前,需进行成桩试验,试验结果应满足设计要求,同时取得相应的参数后再进行地基处理施工。

相关试验参数[9-10]要求如下:桩间土平均挤密系数不宜小于0.93、最小挤密系数ηdmin不宜小于0.88、桩身土平均压实系数不应低于0.97、复合地基承载力特征值fspk≥160kPa、桩间土湿陷性应消除。

3.5 其他措施

对于乙类建筑,除了进行地基处理以外,还应采取必要的防水措施和结构措施。因此该工程在二沉池外池壁圆周四分点处设置沉降观测点,要求在施工和使用期间进行沉降观测。同时在二沉池四周设置1.5m宽散水防止地面水的渗透。

4 结语

所结合的韩城市某污水处理厂工程实例,是在湿陷性地基上进行的工程建设,采用的灰土挤密桩在实际工程中亦得到广泛的应用,具有施工简便、经济合理等优点,所给的设计方案希望对工程设计人员有一定的参考价值。