商业逻辑与青年亚文化生产:网综节目的批判话语分析

2019-03-14唐嘉仪

■ 张 宁 唐嘉仪

一、青年亚文化与商业主义的渊源

通过文献回顾可以发现,青年亚文化研究中的“消费”有至少五种不同角度的学术定位,从各方面提示了“消费”作为一种青年亚文化行为的基本功能和社会意义,以及随着时代的发展和消费主义的普及,亚文化群体与商业机构之间通过“消费”体现的互动关系。

1.作为“矛盾解决”方式的“消费”

科恩较早关注“消费”的亚文化意义,指出亚文化存在的意义在于“解决矛盾”。在分析伦敦东区青少年群体的商品消费行为时,科恩认为,青少年通过与父母不同的消费享受方式来展现时髦和叛逆,其根本作用可能是“揭示并解决母文化中隐藏的或未解决的矛盾”①。张庆梅在分析创意市集作为亚文化生产场域所体现的景观消费行为时发现,青年创意集市以身体化和制度化资本形式进行投资,不断生产出亚文化资本,借此获得自己依循消费社会的逻辑而得到的亚文化资本关系;同时也获得了生活体验和审美经验等象征意义②。消费行为已经成为青年群体解决自己与社会的隔阂、形成稳定社会关系的一条路径。

2.作为“自我认同”方式的“消费”

格雷厄姆·默多克认为青年群体的消费不是一种无意识的自由行为,而是具有意识形态和阶级烙印的“社会结构和冲突的表征”。他在分析青少年音乐消费行为中的喜好特点时发现,不同阶层的青年人消费音乐的类型也不同,这成为不同亚文化团体的标志性“符码”,发挥着“自我身份认同”的作用③,通过消费过程,消费者还可以建构自己的意义,强化自我认同。④在分析20世纪90年代女性青年亚文化的基本特征时默克罗比认为,以往的女性亚文化研究多把女性的消费行为看成是“对女性地位的压制”,使她们在商业消费中进入到妻子或母亲的角色里,但是到了20世纪90年代,作为女性气质塑造途径之一的消费行为本身并不是被动或消极的,这也是表达亚文化方式,突显自我意识的一种主动行为。⑤同样,当下苹果手机消费者的消费逻辑也不仅仅是商品使用,而是更多地追求产品中蕴含的文化意义和象征性身份等符号价值。⑥通过参与地方网络影像作品的制作,青年亚文化群体增加了自己的地方认同意识。⑦

3.作为“阶级抵抗”方式的“消费”

约翰克拉克在研究青年亚文化的“风格”时发现,青年亚文化的风格是一种社会符号式的隐喻,它不是凭空创造或想象出来的,而是要借助于已有的物品体系和意义系统,通过对这些物品的挪用和对意义的篡改来实现⑧,使商品消费的过程成为“对立”和“抵抗”⑨的过程。迪克·赫伯迪克也在分析朋克青年的穿着、发型时认为亚文化的拼贴者通过把风格迥异的物品有意地合为一体来打破日常的、权威的符号系统,彰显自己的符号体系,突出抵抗意味。⑩基于赫伯迪格认为亚文化是通过对消费品的改造来实现对商业主义的抵抗的,虽然最终难以摆脱“被商业收编”的命运的观点,陈敏在分析DIY一族的文化实践时也发现,DIY行为通过实物改造、影像制作和自助游走的做法,实践着对消费主义的抵抗,并通过这样的抵抗行为来创造自我和群体身份。

4.“消费”作为亚文化的“必然结果”

赫伯迪克指出,亚文化群体通过消费赋予特定意义的商品形成自我风格,形成社会上看得见的一种特殊的存在形态之后,商业主义对其的渗透和利用就会接踵而来,“商业收编”就是最主要的结果。因为文化产业需要不停地为消费市场提供新的消费内容,而具有强大内容生产能力的亚文化正是能提供消费文化资源的“水清草肥的大牧场”。这种商业力量通过“收编”把亚文化引入消费导向的趋势,随着消费社会的普及变得更加明显。默克罗比明确指出亚文化与商业主义之间有必然的需求关系,亚文化需要商业主义提供不断发展的资源和机会。在我国,《超级女声》节目创下电视节目收视率之最,背后亦有商业巨头借此营造巨额销售和消费狂欢的背景。类似事例表明,青年亚文化在一定程度上很容易成为文化创意产业的组成部分,其初期的抵抗性易于在被商业收编后自然消解。

5.“消费”作为亚文化的一种“关系维持方式”

伯明翰学派是以一种担忧、悲观的眼光来看待亚文化与消费的关系的,认为独具风格的亚文化一旦被商业收编走向市场消费导向后,就会失去原有的特色、风格和创造力。这种观点也是以往分析亚文化与消费的主导观点。但是在当下的消费社会和互联网时代,已经有学者关注到了市场机制和互联网商业逻辑与青年亚文化之间的多种互动形态,以及由此引发的新的网络亚文化存在方式。马中红认为消费社会的亚文化与商业主义之间既可能是一种“钦入博弈”关系,也可能从一开始就处在一种被商业机构“激发形塑”的状态。所谓“钦入博弈”,前者来源于商业主义借助亚文化产品的使用和传播来进行市场营销和消费者精准定位;后者是指在亚文化产品为商业机构带来利润的同时,亚文化组织特有的意识形态也得到了较大的社会关注和传播,两者之间难分得失胜负,是一种博弈关系。而“激发形塑”则是消费社会和互联网时代给亚文化内容生产带来的最新关系模式。马中红清晰地指出,“不是青少年网络流行文化符号的商品化,而是商业公司依据市场调研、大数据分析而有意图地预设了青少年流行文化的‘外套/风格’,安营扎寨,将特定的青年群体召唤入群,获得他们的认同,从而激发和形塑青少年文化的新类型,并且在商业包装和推广之下迅速成长”。而蔡骐进一步指出,在当今消费主义文化的大潮下,亚文化与商业力量之间已经不是收编与被收编的关系了,而是一种更加复杂的互动交融关系,一方面商业力量出于市场利益导向积极形塑亚文化风格,另一方面亚文化群体也全方位介入到商品生产和时尚消费的过程中来,在产业化的浪潮中由小众走向大众化和日常化。

由此带来的问题则是:互联网时代的青年亚文化产品反映了当下青年群体怎样的精神气质?青年群体表达的“消费”带有怎样的群体意向?由商业机构预先设计包装,打造出来的网络亚文化产品会建构怎样的一种文化关系?本文选择对网综《中国有嘻哈》的歌词文本和形塑过程进行内容分析和实践分析,试图解答上述问题。

二、《中国有嘻哈》歌词的文本话语批判

2017年爱奇艺投资2亿打造网综节目《中国有嘻哈》,这部共计12期的网络直播节目自开播后便创下了令人惊奇的传播数据:节目总播放量超过27亿;网络平台点击量超7亿人次;在微博和短视频平台上的总播放量有80亿;社交媒体上的阅读量超过71亿;该节目成为当时的热点话题,上热搜榜479次,给当年的互联网带来了“你有Freestyle吗”“我觉得OK”等诸多年度热词;70强选手的个人知名度也大幅度上升,个人微博累计增长2000多万粉丝。

本文以在爱奇艺网站上的视频观看次数作为排序标准,选取其中观看次数最高的前100首歌曲及共约60000字的歌词文本作为分析样本,通过对样本的主题和高频词语进行文本分析,并结合爱奇艺对《中国有嘻哈》节目的打造过程的实践分析,从批判性话语的角度分析嘻哈话语所呈现的青年亚文化人群的特点及商业力量对的形塑作用。

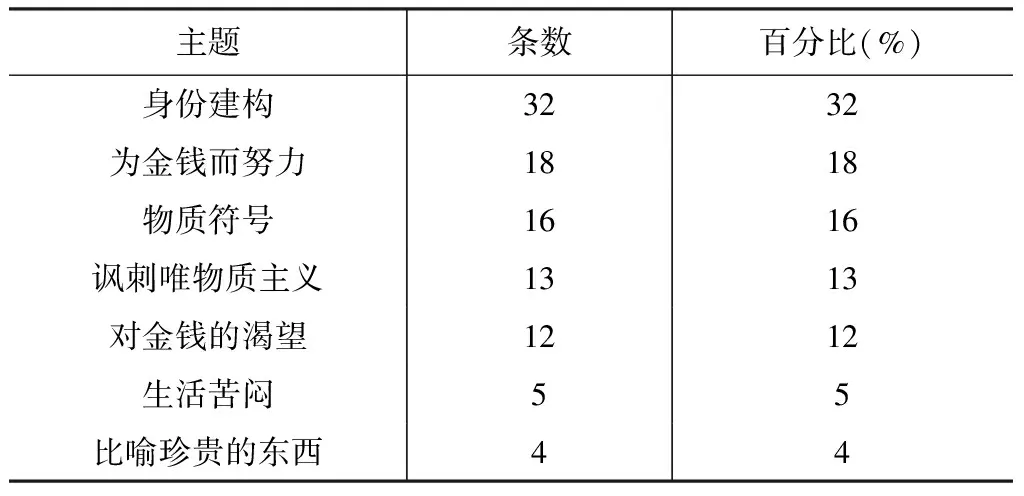

对样本歌曲的主题进行内容分析,按照出现频数的大小可以发现,强调“自我”“消费”“人生目标”“梦想”“友情”和“反抗命运”是嘻哈音乐样本的六大类重要主题话语。其中在“消费”条目之下再做细分,可以发现这个主题之下还有更加细化的消费诉求(见表1)。

表1 “消费”主题之下的细化主题分类

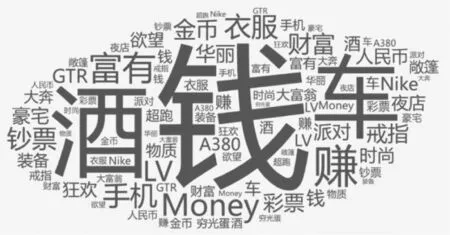

同时进一步对歌词文本的高频词做统计和聚类分析,发现在词语表达上带有“消费”色彩的词汇不但数量多,而且表达上也各具特点(见表2)。

表2 关于“消费”主题的高频歌

图1 关于“消费”主题的关联词云图

1.消费表达中的认同

可以看到,歌词中基于“消费”主题和词语的身份建构和自我认同的诉求比较明显。具有明显消费主义意向的词语如“钱”“酒”“车”“赚”“富有”等被大量使用,其中对金钱的表达有多种不同的方式:“钱”“Money”“金币”“人民币”和“钞票”,从不同角度表露出歌手对物质生活和金钱的直接渴望。同时,歌词也通过对消费行为的表述来进行消费想象,表达自己的身份和地位。“消费作为生活目标”及“为金钱而努力”的诉求尤其直白而突出。歌手们清楚地知道自己的人生目标,希望可以得到更多的财富、过上更好的生活,并且愿意为了自己的这种目标去努力和付出。

消费是他们想象中的理想生活方式,如“我想在跑车里/想要一辆法拉利/想要钱人民币/一切的一切都得靠你自己”““你可以没有钱/那你就得有尊严/也可以没尊严/那你至少得有钱/没钱又没尊严那你就得小心点”,这类的表达一方面是希望通过消费行为获得社会身份,另一方面也表明歌手对金钱的直接渴望,直白地展示了“拥有财富和金钱”才是自己心目中“更好的生活”,只有赚更多的钱才可以改变生活现状的消费观。歌词中的“花完我觉得赚的赚的还不够”“我不想看着别人吃香喝辣而我只能躲在家里心里痒”“不信命要开豪车/不信命就坐大奔”之类的表达,以及通过具体的奢侈品符号代表,如“Like宾利一般的飞驰目标是要拿下冠军的位置”“低下头去打开我Givenchy的口袋”“要开心就拍手开心就把你身边兰博基尼开走”等,表明在当下时代,消费依旧还是青年人群快速而直接提升自己社会认同的捷径。

2.消费作为最大的“矛盾”

“消费”作为主题和关联高频词也突出体现了青年群体在成长过程中的最大矛盾,即“经济能力的薄弱”。消费与这个群体的生活目标密切关联,如“小时候我的志愿想当科学家/长大后只想发财发过周润发”;又如含有想象式的身份建构过程,如“从A380上潇洒的降落/和homie坐进gmc的房车”“我的命靠自己/最低配也从Versace起跳”“从不休息在通往成功的道路拥挤/工作在 CBD 贡献着 GDP 最后连10平米首期都付不起”等,揭示了青年群体在这个生命时期的最大“矛盾”,即面对无比丰富的物质生活却缺乏经济实力,这是青年群体成长过程中遇到的社会结构性矛盾的具体体现。

还有一类是描述豪华、奢华生活的名词或形容词,如时尚、豪华、华丽、狂欢,用来形容一种具有明显想象性质的“理想生活状态”;或者使用明显的标签性质的话语,如“穷光蛋”V.S“大富翁”,表达现实生活的窘迫与对追求理想生活的困惑。在消费取代生产成为推动社会发展的主导力量,欲望取代需要成为人们生活的当下,可以说“消费”已经成为青年文化中一个深刻的烙印,折射着这个人群的生活目标和现实困境。

但是,歌词中也有一部分“讽刺唯物质主义”的表达,对现在社会和人们心目中只知道追求物质生活、金钱和财富的做法进行讽刺和批评,认为当下人们过于“拜金”,失去了该有的原则和信念,表达了“钱不是万能的”的价值观。例如:“我要让全世界区分精神大过物质尊重你的梦比户头上的数字意义大的多”(《天堂来信》,黄旭)“世人慌慌张张不过图碎银几两百年阳寿殆尽终究难逃黄土里躺”(STREET FRIGHTER、Gai、艾福杰尼、黄旭、大笑)

三、网络商业的“形塑”和“催生”

《中国有嘻哈》是由爱奇艺一手设计、打造、推出的网络综艺节目,在真人秀节目高度饱和、综艺内容的新鲜感越来越少的情况下,一开始就拿出顶尖制作水准,进行网络全平台运营推广,通过商业合作、业务线衍生、整合营销及线上线下的合力,形成了一个网上超级综艺IP。

1.亚文化的优越感

爱奇艺此次商业运作的成功离不开“小众文化”的大众化传播力量。“因为移动互联网时代催生了圈层文化,通过网络连接,会形成因为兴趣而聚集在一起的亚文化圈层,这些圈层并不局限在自己的小圈子里,会向外扩展,而这种拓展,会在一定程度上影响主流文化,嘻哈就是一个典型的例子”。该节目敏感地发现,“小众是有优越感的”,而这种优越感又具备较大的社会认同号召力。例如,嘻哈音乐的优越感就是来自嘻哈青年通过音乐、服饰、文化、表达方式的与众不同而体现的,这种优越感通过综艺节目和社交平台传播,会连接其他人群,形成兴趣集体,而嘻哈音乐天生的激情和另类,会产生巨大的共鸣感和认同感,这正是小众文化优势的突显。

2.亚文化的符号感召

爱奇艺做的是网络综艺节目,网络是青年人的天下,所以节目在策划的一开始就有强烈的“拥抱青年人”的意识,就有通过新题材、新媒介技术和新运营方式来打造节目的思路。后续不但有多种青年亚文化选题如街舞、格斗等作为节目内容被制造出来,还基于新媒体技术运营进行更清晰、更有针对性的用户洞察,从而保证节目在线上线下的关注度。在具体的节目制作上也采用美剧式的叙事方式,增加悬念,突出嘻哈特有的时尚和潮流的文化符号。《中国有嘻哈》播出之前,嘻哈音乐是真正的亚文化符号,是小众内容。媒体在分析该节目引发的网络狂欢现象时指出,并非说明喜欢嘻哈音乐的人群快速增加了,真正的原因应该是互联网时代到来,能被嘻哈符号吸引、能对嘻哈音乐产生认同的人群正好成为了网络时代的主要消费力量,该节目传播的嘻哈符号正好符合当下文化消费的趣味。

3.“做自己”的魅力

《中国有嘻哈》之所以能为青年群体所普遍关注,也是因为节目在制作过程中坦然地让嘻哈青年展示对“自我表现”的追求,毫不掩饰他们自我个性中的非主流要素,一些主流节目不能展示的内容也成为主要镜头。《中国有嘻哈》给予表演者相对足够的表达空间,允许他们突出“做自己”的渴望,同时激发了线上观看群体的类似情绪。这种情绪并非是一种对社会的“抵抗”,而更接近于一种青年人才有的“我要diss,我要改变”的自信感。《中国有嘻哈》的成功甚至令人深思这样一个问题,即作为亚文化的嘻哈音乐在未来是否会成为一种大众文化。

4.走入消费

《中国有嘻哈》的成功直接给参演团队带来了商业利益,这种事先可能预知的“收编”的结果就是节目选手身价和社会地位的暴涨。节目引发网络狂欢之后,嘻哈音乐开始被大众市场所关注,参选的嘻哈歌手们拥有了更多的商演机会,他们开始频繁地接受采访、拍广告,演出费也高出以往好几倍,部分走红的歌手还得到了一线大品牌的广告代言机会。之后他们将加盟爱奇艺旗下的音乐节和演唱会,一个参加节目的主唱选手以前个人粉丝不过几千人,节目播出后粉丝量快速突破300万。当然,爱奇艺也通过这样的做法推动了自身视频和音乐板块的壮大,培育了嘻哈IP全产业链及其未来市场。同时,《中国有嘻哈》通过“嘻哈+广告”的广告模式,为支付宝、农夫山泉等品牌定制广告,也收到了令人瞩目的市场效果。一场由商业机构形塑传播、亚文化群体参与内容制作的亚文化景观以商业双赢而告终。

四、由“消费”建构的网络文化关系

亚文化研究历史上的多位学者如赫伯迪克,都是以悲观和消极的态度来评价商业消费行为对青年亚文化的作用的。而难波功士在分析日本20世纪90年代的青年亚文化时指出了三个特点:第一,青年亚文化群体是基于对时装或时尚的共同兴趣而形成的,其出发点本身与消费行为就是密切相关的;第二,青年人是通过消费行动进入特定的亚文化群体并获得认同,通过创造性的消费促进文化生产的;第三,青年亚文化在具备强大的亚文化生产能力的同时,也不绝缘于社会的体制化和权力化,易于进化为文化建构中的“另外一种主流”。马中红等认为这些特点正是青年亚文化在新媒体语境下的“另一种生存和发展趋势”。“另一种生存和发展趋势” 蕴含了当下社会青年亚文化与互联网时代的文化互动关系,主要体现在三个方面。

1.妥协与借用

这种关系网络时代的青年亚文化的“低抵抗”特征已经被多位学者所论述,其背景是消费社会和全球化的普及; 尤其是全球化过程中跨国企业的商业推进带动了各国的商品消费、互联网使用和跨文化之间的交流融合,如同日本的动漫、电玩和宅文化等都成为商业主义成功开发的案例那样,青年亚文化的商业化趋势在商业主义的强势召唤过程中处于无法逃避、放弃“抵抗”、顺势妥协的状态之下,正如《中国有嘻哈》中嘻哈主唱们毫不掩饰并尽情表现出对“金钱”“名牌”和“成功”的渴望。但是,这种妥协应该是有范围的。亚文化实践对商业机制和消费规律的妥协也许随处可见,但亚文化内容生产和文化特征表达上却是一种“借用”关系。也就是说,不管商业机制和消费导向如何,亚文化内容生产由于带有天生的想象力、原创力和符号创新能力,形成的亚文化产品都带有较大的消费感召。一方面商业机构已经感知或者确定其原有内容的货币化程度较高,对其内容制作并不做限制或规范;另一方面亚文化群体在被商业收编之后,也会依然坚持自己的内容生产风格和符号特征,否则就失去了自身与主流社会的符号区别。这就是为什么《中国有嘻哈》节目中的主要内容、表达方式和服饰等基本都是嘻哈人群原汁原味的心境、情绪和外观的展现,例如对钱、梦、未来、兄弟等主题的想象,以及通过这种想象而获得的认同感。因此,网络时代青年亚文化与消费主义之间已经是一种彼此走近、接受“收编”但在内容生产上依旧保持原有符号特色的关系了。

2.认知与被知

青年亚文化的内容生产本身就带有较大的符号消费特征,符合消费社会的消费趋势,因此各种亚文化符号已经通过消费市场成为当下青年人认知世界、感受社会、获得自我认同的一种途径。他们通过各种网络论坛、广告信息及网络电视、电影中的主题表现,已经习惯通过文化符号而非家庭、学校等传统组织来寻找认同感和归属感,在他们观察世界、感知社会的过程中,不能不说这些亚文化符号发挥了一定的作用。但是也有另外一个分析角度,就是商业机构和消费主义通过商品设计和消费引导为当下的青年群体勾勒了不同年龄代的“自画像”,例如每相差10岁的群体在使用社交媒体(使用微博、微信或QQ等)、消费导向(首选哪个电商、购买渠道和金额等)和娱乐方式(电玩、网络视频还是电视、电影等)方面都各有选择,且呈现出明显不同,这也成为大众传播媒介和人们认知当下青年群体的一种可参照文化符号。《中国有嘻哈》吸引的网络人群也呈现明显的年龄段特点,爱奇艺在节目策划和推广的过程中对目标人群的定位是十分明确的。

3.消费与被消费

《中国有嘻哈》作为付费节目面向爱奇艺VIP会员上线后,共有3349万播放量,之后爱奇艺还将不断拓展IP内容,继续输出多元化的衍生产品,成为市场赢家。这反过来也说明青年人群对上述网络节目具有巨大的消费能力,互联网业已成为当下青年群体消费的最大市场,而文化消费更是借助网络技术通过点击播放、下载转发和在线讨论等方式,成为日常化的消费形态。同时,网络青年人群通过掌握门槛较低的网络技术,以挪用、拼贴、加工和原创的方式继续进行亚文化复合生产和各种各样的亚文化实践,其中的佼佼者再次被吸纳进入商业收编,青年群体同时具备亚文化的消费者和亚文化符号生产者两种身份,消费与被消费成为一种亚文化商业化的循环方式。

如上,消费可以看成是青年群体通过亚文化实践建构文化关系的一个主要的入口和方式,也是这种文化关系中彼此力量不断博弈、互动、衍生新的关系的一种路径。同时,透过消费社会和全球化的大背景,被多位学者提及的“媒介技术”“互联网技术”也应该成为当下考察青年亚文化实践发展趋势的一个重要因素。伊尼斯认为媒介技术是“整个文化结构中的动因和塑造力量”;凯尔纳指出“媒介和技术”是塑造社会关系的“组织的原则”;我国学者陈霖认为,新技术本身就带有冲击主流文化的特征,而青年亚文化与新技术的结合在表达自身价值,形成自我空间,创造新的文化内容方面更是能相互促进;马中红等用“赋权与赋能”来归纳媒介技术对青年网络文化的作用。本文分析的《中国有嘻哈》节目就是一个通过应用互联网媒介技术的优势,借用网络亚文化元素的传播感召力,并通过网络大数据做市场分析,在节目内容设置、表达形式和消费洞察等方面都突出网络文化消费导向的案例。透过案例可以看出在当下我国互联网快速发展的过程中,青年亚文化实践与网络消费主义难以剥离的内在关系,以及由这种关系互动揭示的青年亚文化群体与网络媒介技术之间的文化关系的特点。