社会政策性别中立背景下我国老年人口自理预期寿命变动分析

——基于2005和2015年全国1%人口抽样调查的实证研究

2019-03-14卢敏王雪辉彭聪

卢敏,王雪辉,彭聪

(复旦大学 公共管理与公共政策研究 国家哲学社会科学创新基地,上海 200433)

1 引言

2016年发布的《“健康中国2030”规划纲要》中作为战略目标,明确提出“人民健康水平持续提升。人民身体素质明显增强,2030年人均预期寿命达到79.0岁,人均健康预期寿命显著提高”[注]中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL].[2016-10-25.] http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm的要求。人口老龄化加速进展背景下,关注老年人口的健康预期寿命是更好满足老年人口养老照护需求、应对老龄化挑战需要的基础性研究。

老年人口的健康预期寿命不仅是反映老年人口健康状况和生命质量的重要指标,也是反映新中国成立以来特别是改革开放以来我国经济社会和医疗卫生事业发展的重要指标。健康预期寿命直接关系到老年人口的日常生产生活以及养老照护需求,对于老年社会保障、长期照护制度等公共政策的制订具有重要的理论与实证意义。在中国当前快速的人口老龄化进程背景下,准确掌握老年人口的健康预期寿命以及健康状况,对于老龄社会的公共政策体系建构、国家和社会养老、医疗资源的优化配置具有指导意义。

根据联合国《2015世界妇女:趋势和统计》报告,当今全球男性比女性多6200万人,但在60岁以上老龄人口中女性占比为54%,在80岁以上高龄人口中,女性比例更达62%(UN,2015)[注]United Nations.The World’s Women 2015:Trends and Statistics[R].New York:United Nations,Department of Economics and Social Affairs,Statistics Division. 2015.https://www.un.org/development/desa/publications/the-worlds-women-2015.html。我国老年人口的性别结构也呈现一致态势,根据2015年全国1%人口抽样调查资料显示,我国60岁以上人口中老年女性占到51.4%,80岁以上高龄人口中女性占比达58.0%[注]根据国家统计局公布的2015年全国1%人口抽样调查资料中“全国分年龄、性别的人口”数据计算而得。。可见,老年女性是养老照护需求的主体人群,而目前养老照护服务的供给者也多以中老年妇女为主,因此,从某种程度而言养老问题的主要方面即是老年女性问题。研究老年人口的健康状况与健康预期寿命时,由于老年人口群体内部存在性别异质性,因此有必要从社会性别视角对男女性老年人口的健康现状作分性别分析,从而更准确地把握男女性老年人口不同的健康服务需求,为相关老年社会福利政策的制订、修正与实施提供依据。然而目前的老年社会福利政策基本是性别中立或性别盲视的,忽视了老年人口性别差异的公共政策导致公共收益性别不平等,甚至在强化老年女性的弱势地位。

新中国成立以来,我国政府制定的一系列老年社会福利政策包括养老保险制度、医疗保险制度等,往往以全体老年人口作为政策对象,而未对政策对象作性别区分。长期以来虽然我国的养老保险制度不断完善,但对女性养老金权益重视不够(孙守纪等,2017),女性社会养老保险的参保率和养老金水平仍低于男性(彭希哲,2003),男性更容易获得满额退休金,而女性更不容易获得满额退休金(郑功成等,2002)。并且,养老金制度与我国现行的退休年龄制度之间不协调,不论是从工资基数还是退休后的养老金来看,给女性养老金利益带来消极影响(周祝平,2012)。此外,医疗保障政策设计也没有考虑到性别差异,女性发病率高,但相对收入来讲,女性自付更高(王菊芬,2007)。同样的老年福利政策对男女性老年人口产生的公共收益存在不平等,这与女性的社会经济弱势地位是密不可分的。由于传统社会分工及文化观念的影响,女性的劳动参与率不及男性,并且更多地从事低偿或无偿劳动,造成女性的薪酬平均为男性的70%~90%(UN,2015);妇女承担的生育、抚养以及家庭照料等无酬劳动虽然是保持经济、社会稳定的“无形经济”(UN,2015),但其经济价值经常被低估。同时,我国男女退休年龄有别的退休政策,导致预期寿命更长的女性的工作年限却比男性少5-10年。这些差异造成女性在全生命周期中间的经济积累劣势,甚至是晚年期的经济依赖或贫困,也是对女性劳动就业权利的某种程度的剥夺与损害。社会福利政策看似性别中立,但是忽略了由社会决定的男女不同的角色、责任和能力这一客观事实的政策实质上是性别盲视的,其结果是政策将女性置于不平等地位(Budlender& Hewitt,2003)或者将原本已经存在的性别不平等更加扩大化。因此,将社会性别考量引入公共政策之中尤为重要。

2 理论框架与文献综述

2.1 健康预期寿命概念与功能缺损理论

健康预期寿命是目前得到学术界广泛认可的评价人口健康水平的重要指标。健康预期寿命(Healthy Life Expectancy,HLE)是指“平均预期寿命处于不同健康状况下的时间”(Carol Jagger & Jean-Marie Robine,2011)。许多有关健康预期寿命的实证研究,通常将日常生活自理能力作为健康状况的评估指标,在此基础上计算出的健康预期寿命又称生活自理预期寿命(Disability Free Life Expectancy,DFLE)。Sanders于1964年首次提出了健康预期寿命的理论概念,将患病率引入到生命表的编制中得到全新的健康预期寿命表(Sanders,1964),从而区分了人在全生命周期中处于健康状态的时间和非健康状态的时间(或处于疾病状态的时间和非疾病状态的时间)。1971年,Sullivan首次使用横断面数据计算出健康预期寿命(Sullivan,1971)。此后,除了Sullivan法,也有学者研究给出了以“多状况生命表法”为代表的其他测算人口健康预期寿命的方法。然而,Sullivan法因为数据的易得性和方法的简单可操作性,到目前仍是编制健康预期寿命表的最普遍应用的方法。

平均预期寿命是以死亡为终点,而生活自理预期寿命(健康预期寿命)是以丧失日常生活能力为终点。平均预期寿命反映了生命的数量或长短,而健康预期寿命则反映了生命的质量。相对平均预期寿命,健康预期寿命能更准确地反映人口的健康状况。2000年世界卫生组织就推荐使用“健康预期寿命”来反映居民健康综合情况。

不同学者对人口健康预期寿命的变化趋势给出了三种截然不同的判断,在此基础上形成了三种不同的功能缺损理论,分别是“功能缺损的压缩理论”、“功能缺损的扩张理论”和“功能缺损的平行理论”。第一种“功能缺损的压缩理论”(A compression of morbidity)认为:人口在全生命周期中处于功能缺损的时间是在压缩的,处于健康状态的时间在全部寿命中的比例在提高(Fries,1980),这被称为“胜利的胜利(Success of Success)”。与此相反,第二种“功能缺损的扩张理论”(An expansion of morbidity)则认为,功能缺损的时间是在扩张的,人口在全部寿命中处于健康状态时间的比例是在降低的,这主要是因为疾病防治和医疗护理的发展延长了人口的带病存续时间(Kramer,1980),这被称为“胜利的失败(Failure of Success)”(Gruenberg,2005)。第三种“功能缺损的动态均衡理论”(A dynamic equilibrium)提出,健康预期寿命伴随着平均预期寿命的延长而动态均衡演进,两者是同步发展的(Manton,1982)。目前国际上对上述理论的实证研究较多,但尚无定论。国内针对老年人口健康预期寿命寿命的研究起步于20世纪九十年代(王梅,1993;钟军等,1996),之后的研究分别印证了上述理论。汤哲等(2005)基于北京市专门数据的研究、杜鹏和李强(2006)基于1994年和2004年全国人口变动抽样调查数据的研究结果与“功能缺损的扩张理论”一致;曾毅等(2007)对中国高龄老人的研究结果支持“功能缺损的压缩理论”。2017年曾毅等在国际顶级学术期刊《柳叶刀》上的研究认为,生活水平提高、医疗进步和日常生活辅助设施条件改善导致高龄老人日常生活能力残障比例下降,但同时也使健康较差高龄老人存活率提高,导致平均躯体功能和认知功能残障率增高。继而提出,人类寿命提高带来“胜利的效益(Benefit of Success)”的同时,也有一定“胜利的成本(Cost of Success)”(曾毅等,2017)。

2.2 社会性别理论与自理预期寿命的性别差异

研究老年人口的健康预期寿命,性别差异是不可忽视的分类指标。以往研究发现,女性老年人口虽然有更高的预期寿命,但健康状况不如男性。张文娟和李树茁等基于2001年“安徽省老年人福利状况”抽样调查数据,就农村老年人的生活自理能力的研究结果显示,女性的生活自理能力水平低于男性(张文娟、李树茁、胡平,2003)。曾毅、顾大男等基于“中国老年人口健康长寿影响因素调查”(CLHLS)高龄老年人口数据的研究发现,相比男性,中国女性老龄老人在存活时期处于失能状况的比例更高,且经历长期痛苦死亡的可能性也更高(曾毅,顾大男,凯·兰德,2007)。魏蒙和王红漫利用CLHLS调查65-105岁老年人口数据对失能轨迹的研究发现,女性老人更倾向于走上自理能力不健全的轨迹(魏蒙、王红漫,2017)。

也有研究开始从社会性别视角聚焦老年人口的健康预期寿命。杨胜慧、郭未等基于2005年小普查和2010年六普的汇总数据,从社会性别视角分析了老年人口不健康预期寿命的性别差异及其变化,研究发现,2005-2010年女性老年人口不健康预期寿命占预期寿命的比重呈压缩态势,且压缩程度高于男性,但女性老人自理预期寿命占余寿的比重始终低于男性(杨胜慧、郭未、陈卫,2012;郭未、安素霞,2013)。乔晓春等利用2010年第六次全国人口普查数据的研究发现:女性生活不能自理寿命的比例明显高于男性,无论在低龄期还是高龄期女性的不健康期均比男性要长(乔晓春、胡英,2017)。

基于社会性别理论,老年女性在健康预期寿命上的劣势是由生理和社会两方面造就的。从生理方面而言,生物因素(伴随性别不平等和性别规范)影响着整个生命周期中健康轨迹的性别差异(UN,2015)[注]United Nations.The World’s Women 2015:Trends and Statistics[R].New York:United Nations,Department of Economics and Social Affairs,Statistics Division. 2015:x-xi.。除孕产期外,女性在全年龄的死亡概率均低于男性,其结果是女性的预期寿命普遍比男性长,但女性的患病率和伤残率高于男性(Wang H,Dwyerlindgren L,Lofgren K T,et al.,2013;Anne Case & Christina Paxson,2005)。从社会经济方面而言,女性在受教育程度、劳动参与率、收入、职业、家庭照料、健康生活方式等方面仍与男性存在较大差异(UN,2015;Carol Jagger& Jean-Marie Robine,2011;Sarah B. Laditka&James N. Laditka,2002),这些因素综合导致女性在健康知识、医疗卫生服务可及性上不如男性。总之,老年女性在健康上的弱势地位是女性在全生命周期中由于家庭与社会分工的不同而造成的社会资源劣势累积效应。

综上所述,国内有关老年人口健康预期寿命(或自理预期寿命)的研究逐步丰富,但从社会性别理论出发着重分析健康预期寿命的性别差异并探讨相关老年福利政策的深入研究并不多见。相比从社会性别理论出发的以往研究,本文利用了2015年全国1%人口抽样调查有关老年人口健康状况的最新数据,试图通过2005-2015十年时间跨度较大的数据分析来反映我国老年人口自理预期寿命的性别差异及其时间变动状况,同时重点结合目前社会政策性别中立或盲视的背景进行深入讨论从而引出公共政策的制定与实施应当纳入性别考量因素的结论,这是本文的全新探索。

3 数据与方法

3.1 数据来源

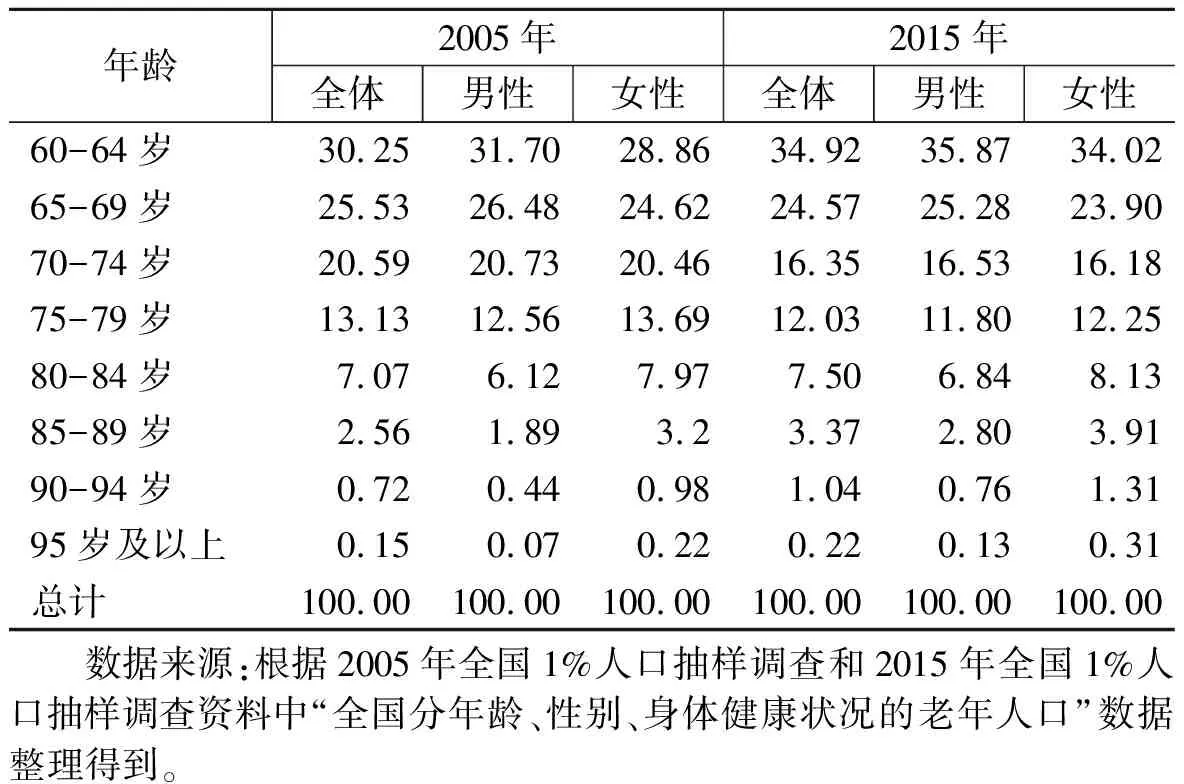

2005年和2015年的死亡数据来自:2005年和2015年全国1%人口抽样调查中对平均人口、死亡人口以及死亡率分年龄、分性别的汇总数据。2005年和2015年全国老年人口的年龄构成情况相近(见表1)。

表1 2005-2015年全国老年人口的年龄构成(单位:%)

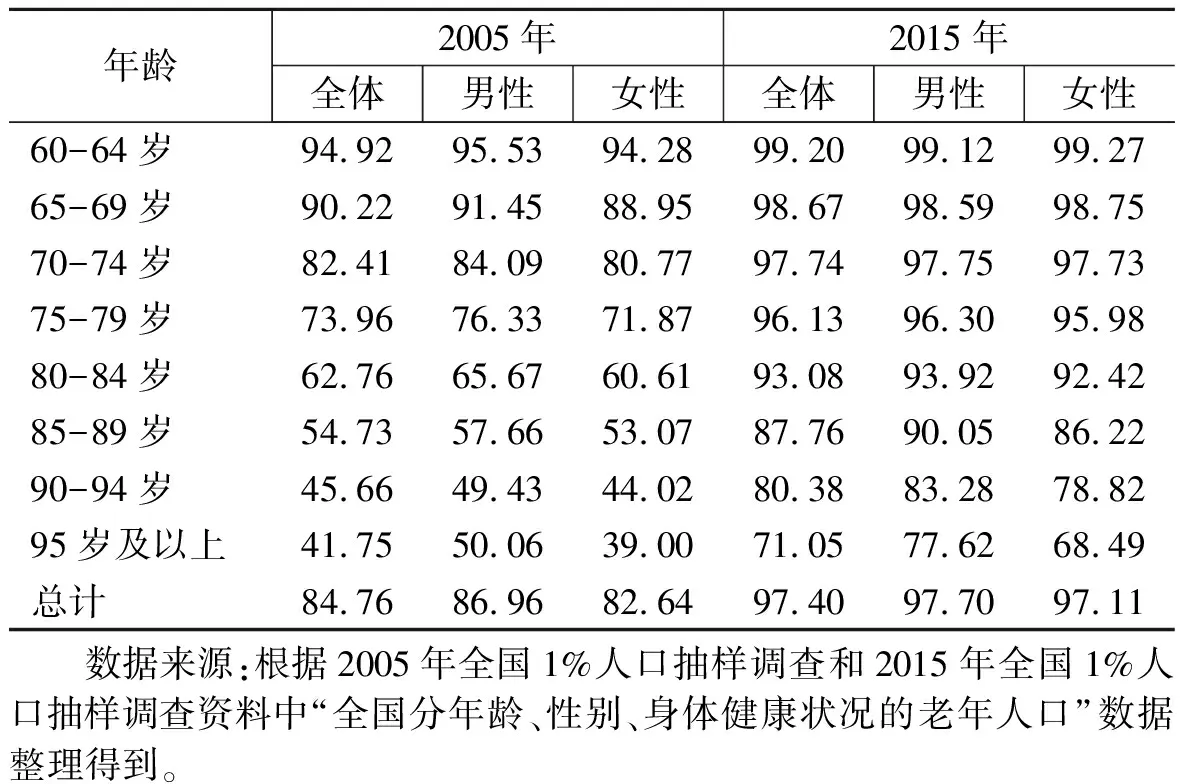

表2 2005-2015年全国老年人口的生活自理比例(单位:%)

2005年和2015年的老年人口健康状况或自理状况的数据来自:2005年和2015年全国1%人口抽样调查中对60岁及以上老年人口的身体健康状况作了分年龄、分性别的统计。2005年老年人口的身体健康状况被划分为四类:(1)“身体健康”;(2)“基本能保证正常的工作生活”;(3)“不能正常工作或生活不能自理”;(4)“说不准”。本文基于Sullivan方法的测算特点将老年人口的健康状况做两分法归类。因此将2005年的前两类界定为生活能够自理(或身体健康)的老年人,第三类界定为生活不能自理的老年人,第四类样本剔除,并在此基础上计算2005年老年人口年龄别的生活自理比例(或身体健康的比例)。2015年全国1%人口抽样调查中60岁及以上老年人口的健康状况被划分为四类:(1)“健康”;(2)“基本健康”;(3)“不健康,但生活能自理”;(4)“生活不能自理”。本文将前三类界定为生活能够自理(或身体健康),第四类界定为生活不能自理的老年人,并在此基础上测算2015年我国老年人口年龄别的生活自理比例(或身体健康的比例)。2005年和2015年全国老年人口的生活自理比例状况见表2。

3.2 研究方法

首先利用2005年和2015年全国1%人口抽样调查中年龄别的死亡率数据编制上述两个年份分性别的全龄生命表。然后基于2005年和2015年全国1%人口抽样调查中有关60岁及以上老年人口生活自理状况的统计数据,采用Sullivan方法估算分性别的老年人口的生活自理生命表。

采用Sullivan方法计算生活自理预期寿命的步骤如下:

(1)首先,估算出生活能够自理(或身体健康)生存人年数,即L(x).DF,公式如下:

L(x).DF= L(x)*π(x)

上式中的L(x)是指生命表中的生存人年数,π(x)是指在x年龄的生活自理比例(或身体健康比例)。

(2)然后,采用生命表测算T(x)同样的方法,估算出T(x).DF,即累计生活自理(身体健康)生存人年数,公式如下:

(3)最后,计算得出DFLE(x)即生活自理预期寿命(健康预期寿命),公式如下:

DFLE(x)=T(x).DF/l(x)

本文在应用Sullivan方法计算生活自理预期寿命(或健康预期寿命)之后,同时测算年龄别的生活自理预期寿命(或健康预期寿命)占当岁组老年人的平均预期寿命即余寿的比例,从而对老年人口生活自理预期寿命的变动趋势展开分析。

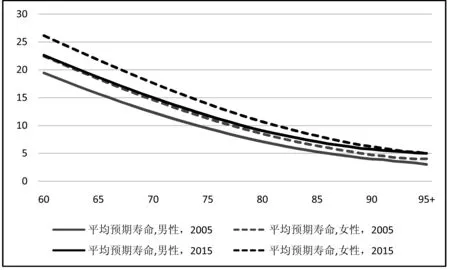

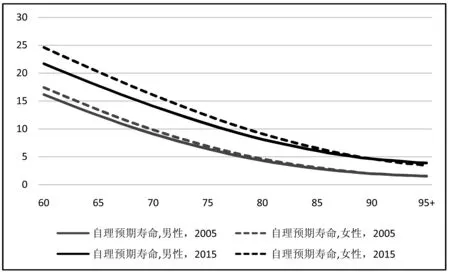

图1 分性别老年人口自理率的变动(单位:岁、%)

4 结果分析

4.1 自理率变动的性别差异

随着年龄的增大,老年人口的自理率呈现出显著的下降趋势,这一变动趋势在男女性老年人口中具有一致性。2005年和2015年同一年度,老年男性的自理率始终高于相同年龄的老年女性,且随着年龄的增大,这种性别差距在逐渐扩大。尤其是80岁及以上的高龄人口,与老年男性相比,老年女性在自理率上的劣势明显。

2005-2015年,从时间序列来看,不论是男性老年人口还是女性老年人口,我国老年人口的自理率在十年间有所提升。就提升幅度而言,女性老年人口的提升幅度大于男性,且高龄老年人口的提升幅度大于中低龄老年人口。虽然男性自理率高于同龄女性的性别差异仍然存在,但是相比2005年,2015年这种性别差异在缩小。

4.2 平均预期寿命和自理预期寿命变动的性别差异

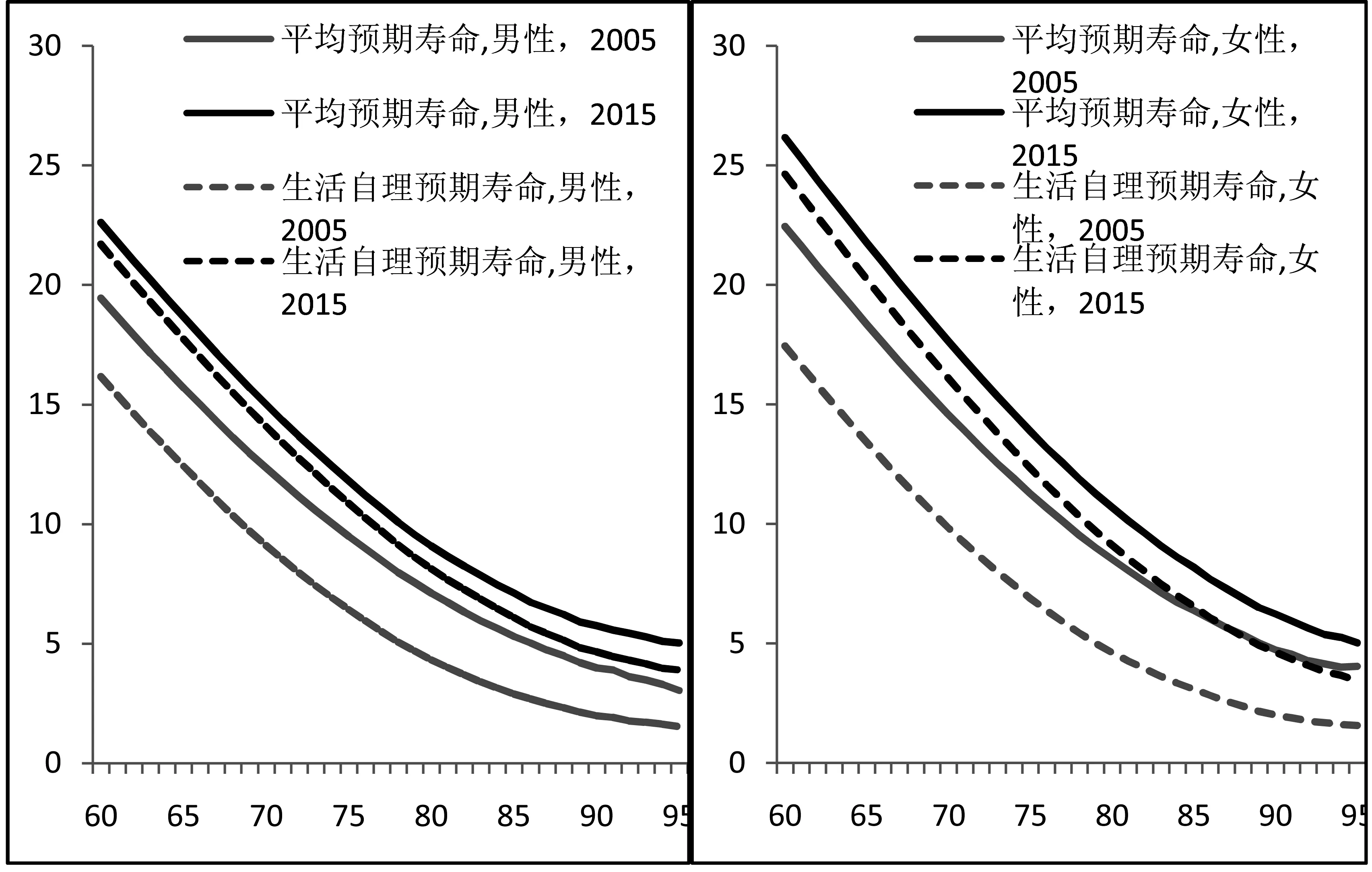

同一年份,女性老年人口的平均预期寿命(即当岁组老年人的预期余寿)和自理预期寿命均高于同年龄的男性。中低龄期,这种性别差异更加显著,到了高龄期女性的优势逐步消除。相比平均预期寿命上的性别差异,自理预期寿命上表现出的性别差异更小。

图2 2005年和2015年老年人口平均预期寿命的变动(单位:岁、年)

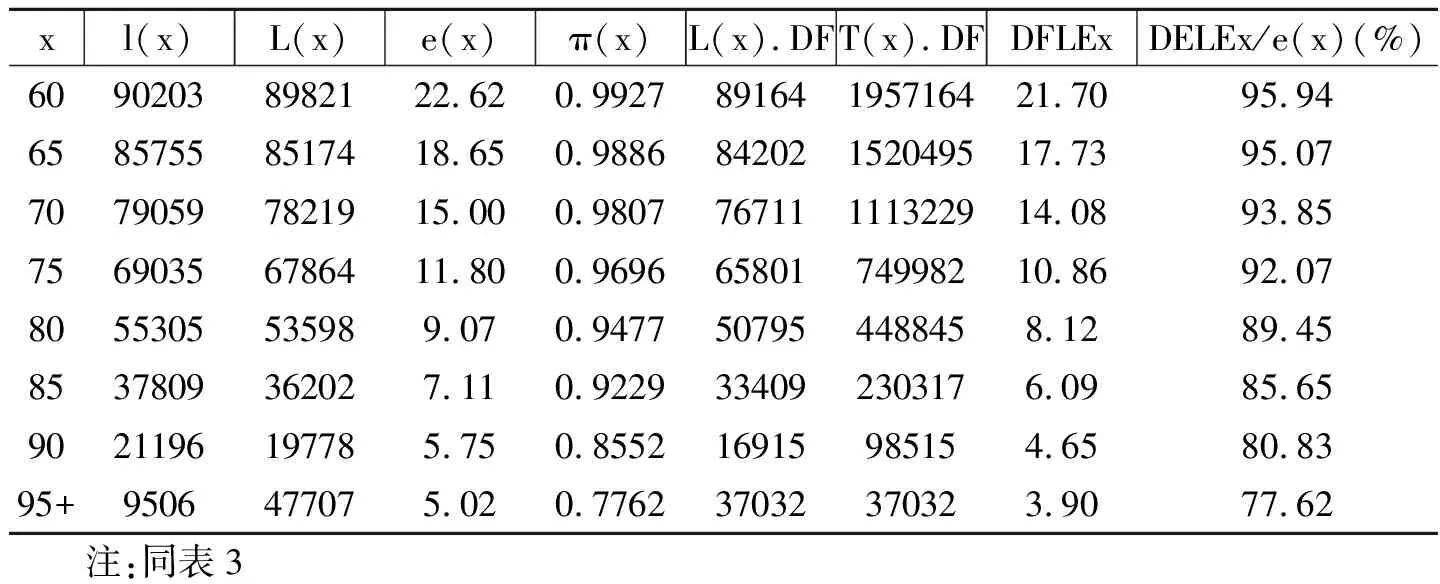

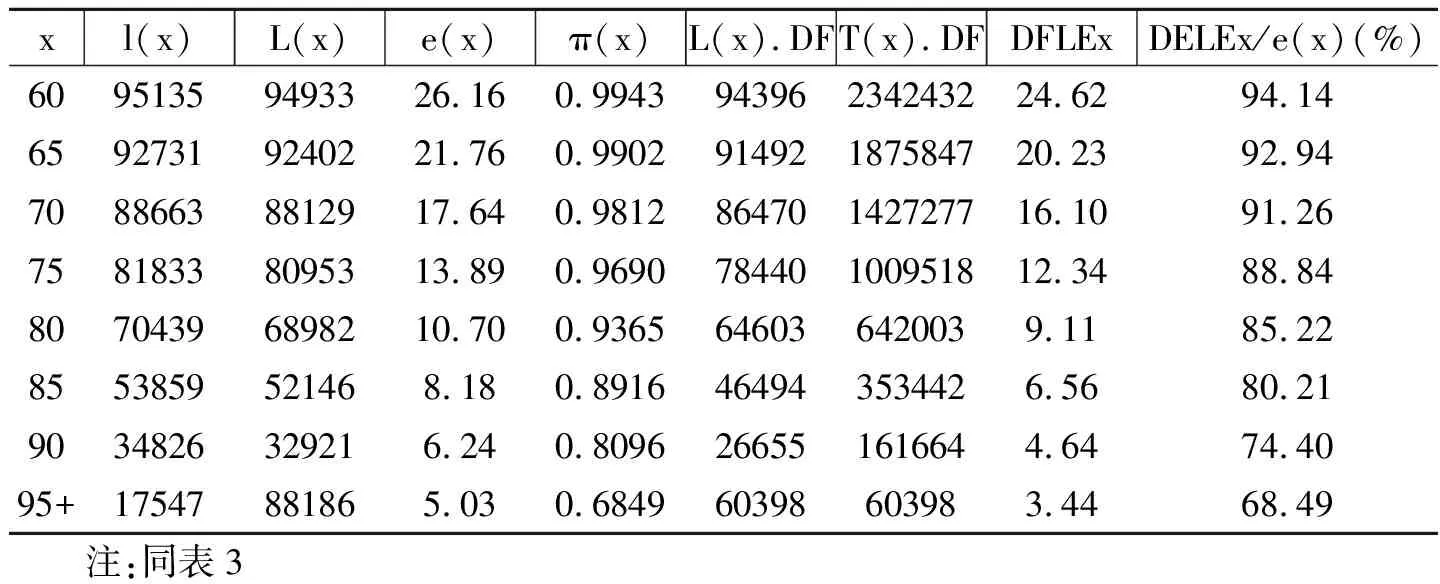

从2005年至2015年,无论是男性老年人口还是女性老年人口,分年龄的平均预期寿命均呈现出不同程度的提升态势,分年龄的自理预期寿命也在同步提升。并且,自理预期寿命的提升要快于平均预期寿命的提升。60岁男性老人的平均预期寿命从19.45岁增加至22.62岁,60岁女性老人的平均预期寿命从22.44岁增加至26.16岁;60岁男性的自理预期寿命从16.17岁增加至21.70岁,60岁女性的自理预期寿命从17.44岁增加至24.62岁。可见,2005-2015年的十年间,60岁男性的平均预期寿命提高了3.17年,60岁女性的平均预期寿命提高了3.72年;60岁男性的自理预期寿命提高了5.53年,60岁女性的自理预期寿命提高了7.18年。就提升幅度而言,女性老年人口在平均预期寿命和自理预期寿命上的提升幅度均大于男性。

图3 2005年和2015年老年人口自理预期寿命的变动(单位:岁、年)

值得注意的是,中低龄期老年人口的性别差异,相比2005年,2015年在平均预期寿命和自理预期寿命上的性别差异均有所扩大。2005年60岁男女性老人在平均预期寿命上的差距是2.99年,而2015年男女性老人在平均预期寿命上的差距是3.54年。2005年60岁男女性老人在自理预期寿命上的差距是1.27年,而2015年60岁男女性老人在自理预期寿命上的差距是2.92年。并且,自理预期寿命性别差异的扩大化,更甚于平均预期寿命性别差异的扩大化。

图4 分性别的老年人口平均预期寿命和自理预期寿命的变动(单位:岁、%)

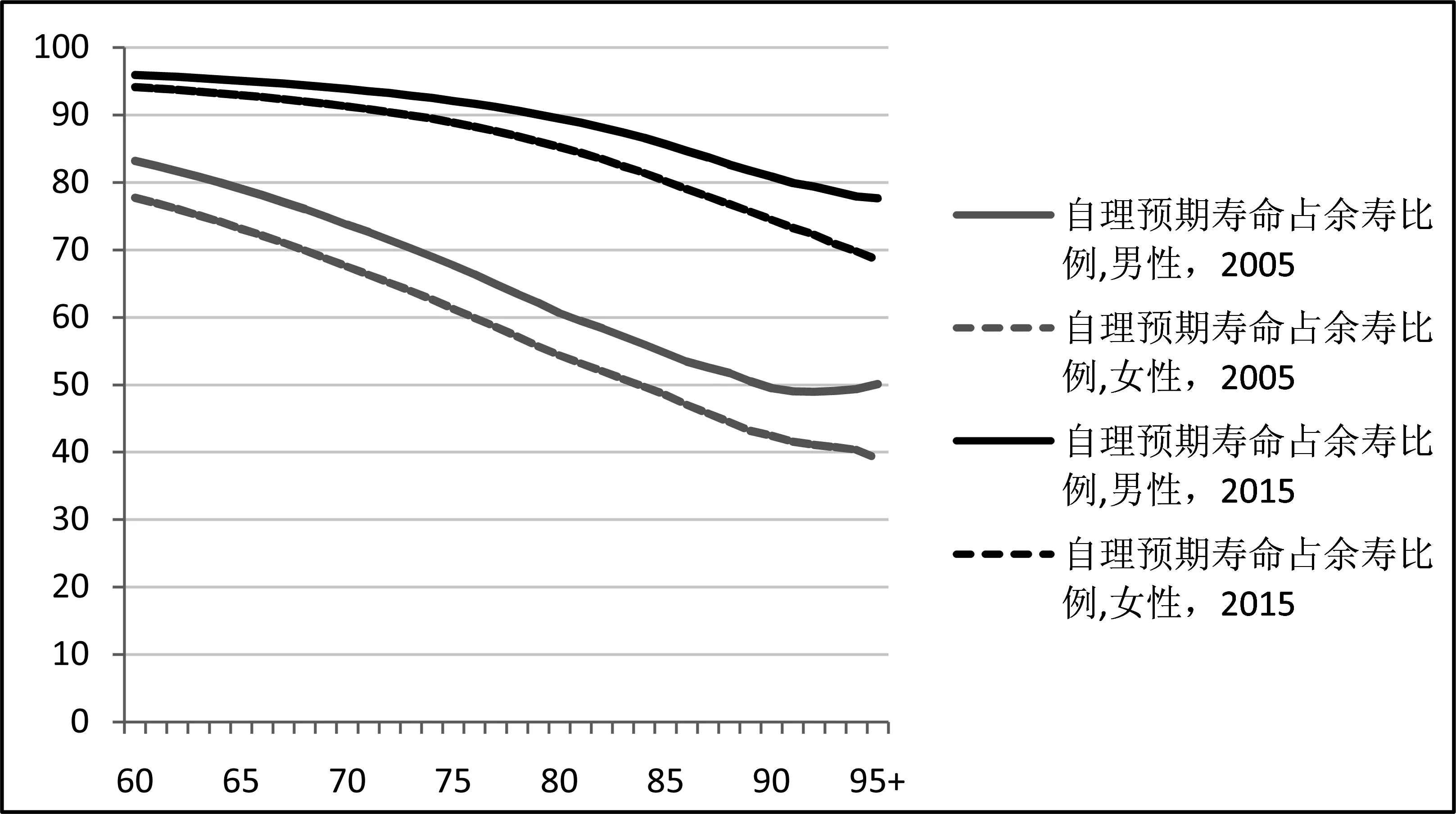

4.3 自理预期寿命占余寿比重的性别差异

(1)自理预期寿命占余寿比重,老年女性低于老年男性

就自理预期寿命占余寿(即平均预期寿命)的比重而言,同年龄的老年女性始终低于老年男性。说明女性老年人口虽然存活时间比男性长,但存活质量却比男性差;男性老年人口虽然活的比女性短,但活的更健康。考察2005年不同年龄组老年人的自理预期寿命占余寿比重,结果发现:60岁低龄老人,男性比女性高出5.41个百分点;70岁中龄老人,男性比女性高出6.22个百分点;80岁高龄老人,男性比女性高出6.31个百分点;90岁超高龄老人,男性比女性高出7.06个百分点。可见,随着年龄的增长,自理预期寿命占余寿比重在男性老人和女性老人之间的差距在增大。说明,随着年龄的增长,男性老人生活自理状况的保持能力要优于女性老人。尤其是高龄女性老人在这一指标上的弱势地位较为突出。

(2)2005-2015年,男女性老人的自理预期寿命占余寿比重均有所提升

2005-2015年,自理预期寿命占余寿的比重,男性老人和女性老人的这一指标都有不同程度的提升。从绝对值的变化来看,60岁男性的自理预期寿命占余寿的比重,从83.15 %增加至95.94%,;60岁女性的自理预期寿命占余寿的比重,从77.73% 增加至94.14%。70岁男性从73.70%增加至93.85%,70岁女性从67.49%增加至91.26%。80岁男性从60.65%增加至89.45%,80岁女性从54.34%增加至85.22%。说明,不论是男性老人还是女性老人,不论是中低龄老人还是高龄老人,在余寿中生活能够自理的时间都增加了。

图5 2005年和2015年老年人口的自理预期寿命占余寿比重的变动(单位:岁、%)

(3)自理预期寿命占余寿比重的提升幅度,老年女性大于老年男性

从2005-2015年自理预期寿命占余寿比重的提升幅度而言:60岁男性提高了12.80个百分点,60岁女性提高了16.40个百分点;70岁男性提高了20.14个百分点,70岁女性提高了23.77个百分点;80岁男性提高了28.81个百分点,80岁女性提高了30.88个百分点。分性别来看,自理预期寿命占余寿比重的提升幅度,老年女性的提升幅度要大于老年男性。分年龄来看,高龄老人的提升幅度要大于中低龄老人。说明,女性老年人口自理能力的改善要快于男性老年人口,尤其是高龄女性老人的改善幅度最大。

(4)2005-2015年,自理预期寿命占余寿比重的男女差异在缩小

考察2015年不同年龄组老年人的自理预期寿命占余寿比重:60岁低龄老人,男性比女性高出1.80个百分点;70岁中龄老人,男性比女性高出2.58个百分点;80岁高龄老人,男性比女性高出4.23个百分点;90岁超高龄老人,男性比女性高出6.43个百分点。从2005年到2015年,男女在自理预期寿命占余寿比重上的性别差异仍未消除。值得庆幸的是,与2005年相比,2015年不论是中低龄老人还是高龄老人,自理预期寿命占余寿比重的男女差距随时间推移在缩小。

表3 2005年全国老年人口的生活自理预期寿命(男性)

考察2005-2015年不同年龄组的自理预期寿命占余寿比重的性别差异的变动趋势,发现:与2005年的男女差相比,2015年60岁低龄老人的男女差降低了3.61个百分点,也即减小了66.7%;70岁中龄老人的男女差降低了3.64个百分点,也即减小了58.5%;80岁高龄老人的男女差降低了2.08个百分点,也即减小了33.0%;90岁超高龄老人的男女差降低了0.63个百分点,也即减小了8.9%。可见,相比高龄老人,中低龄老人自理预期寿命占余寿比重的男女差距随时间推移而缩小的趋势更为显著。

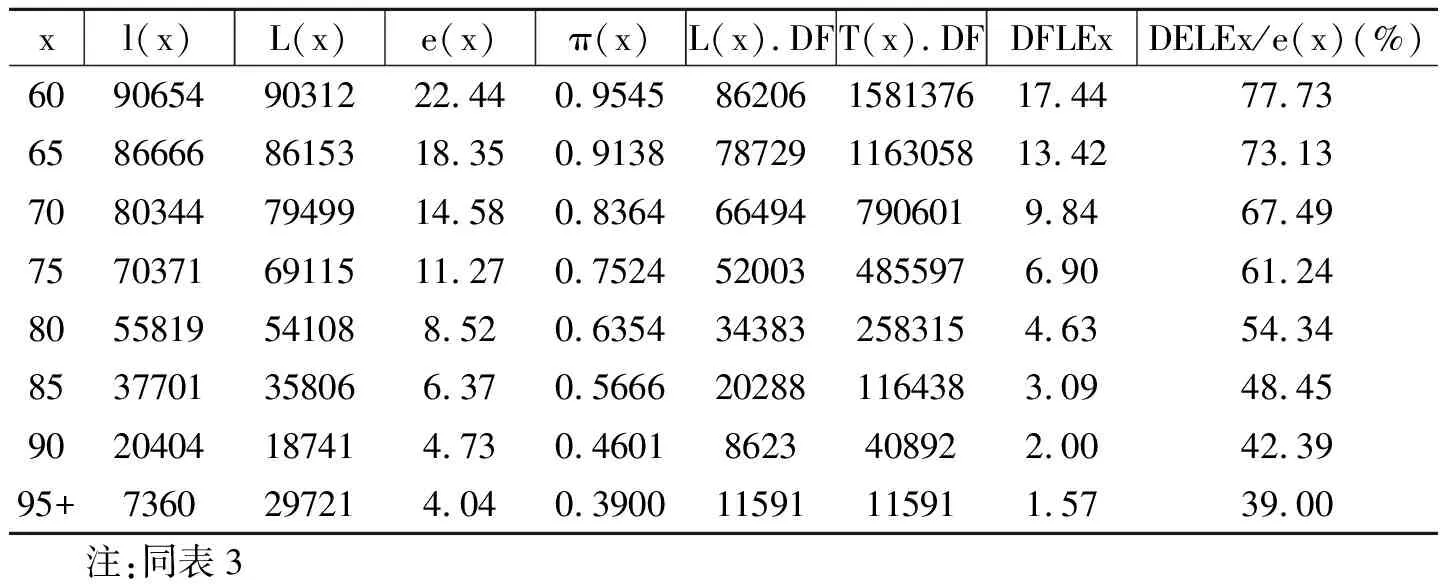

表4 2005年全国老年人口的生活自理预期寿命(女性)

表5 2015年全国老年人口的生活自理预期寿命(男性)

表6 2015年全国老年人口的生活自理预期寿命(女性)

5 结论与政策建议

随着社会经济的发展与人民生活水平的提升,不论是男性老年人口还是女性老年人口,我国老年人口的平均预期寿命和自理预期寿命同步延长,尤其是自理预期寿命占余寿的比重逐步提高。说明老年人口在活的越来越长的同时也活的越来越健康,这一结论与“功能缺损的压缩理论”(A compression of morbidity)是一致的。我国老年人口生活自理预期寿命占余寿的比重随着时间推移逐步提升,从一个侧面论证了我国老年人群的人口转变和健康转变,符合“健康中国”和“健康老龄化”的战略目标。老年人口在不断延长的余寿中处于自理状况或健康状况的时间在增加,使得老年人口拥有了更多的机会与能力参与社会经济活动,有利于老年人力资本和社会资本发挥巨大潜力,在当前中国的劳动力供给出现拐点的时刻成为未来中国经济社会持续健康发展的新动力。

2005-2015年间的十年间,我国男女性老年人口在自理预期寿命占余寿比重上的差距在缩小,尤其是中低龄老年人群中的性别差异缩小趋势更为显著。男女差异缩小的原因是多方面的。新中国成立以来特别是改革开放以来,我国健康领域改革发展取得显著成就,医疗卫生服务体系日益健全,人民健康水平和身体素质持续提高。[注]中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL].[2016-10-25.] http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm伴随着妇女社会经济地位的逐步提高,女性的健康改善尤为显著。世界卫生组织报告曾指出,女性寿命超过男性有可能是20世纪的最大成就之一。此外,随着社会经济的迅速发展,我国人口发生流行病学和疾病谱的转变,疾病负担逐渐从妇幼卫生问题和传染性疾患向非传染性慢性疾病转变,而男性的慢性病危险因素持有率比女性更高(WHO,2016)。那么,中低龄老年人劳动力资源的开发利用是我国老年人口健康改善转化为经济社会发展动因的有效路径。在中低龄老年人群中,特别是中低龄老年女性的健康状况越来越好,拥有了更强的社会参与能力,因此在探讨退休年龄制度改革与男女同龄退休政策的同时,如何发挥老年女性的潜在劳动力资源就需要政策的引导与落实。

然而,也应该看到虽然男女性老年人口的健康性别差异在缩小,但两者之间的性别差异仍然存在,尤其是高龄女性人口的健康劣势较为突出。相比男性老年人口,女性老年人口的健康需求更大也更长期。因此,在探讨当前及未来中国老龄社会的养老及照护制度安排时,有必要重点关注女性老年人口群体。在过去几十年间,随着经济社会的发展,中国妇女的社会地位在诸多方面取得了突出进步[注]全国妇联和国家统计局《第三期中国妇女社会地位调查全国主要数据报告》(2010年),来源于《妇女研究论丛》2011年第6期.,中国的男女平等事业稳步推进。但是,不利于性别平等和妇女发展的观念和现象仍在一定范围存续。在社会政策领域,一些政策对妇女地位的负面影响常常被忽视(彭希哲,2003)。在新的发展时期,有必要重新审视中国妇女的社会福利现状,以及与妇女相关的社会政策和妇女社会福利的相关影响,尤其是老年妇女的社会福利与社会政策,从而进一步推进我国性别平等事业发展。

目前,我国以养老金政策为代表的老年社会福利政策往往是性别中立或盲视的。从老年妇女的健康劣势与经济弱势来看,老年妇女在社会福利政策上的需求更多。但老年社会福利政策的制订与实施中间存在社会性别意识的缺位,导致老年妇女的实际公共收益却比男性更低,男女性的公共收益存在性别不平等,政策执行的后果反而成为造成老年妇女弱势地位并进一步强化弱势地位的根源。因此,老年福利政策的制订与实施应当纳入性别意识。

党的十九大报告明确提出中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。在涉老领域,体现为男女性老年人口对美好生活的需求多样化及其性别间发展不平衡。这一矛盾的解决取决于当前男女性老年人口的健康状况,也决定着未来的老年健康。因此,政府如何在政策制订与服务供给上有效满足男女性老年人口对美好生活的多样化需要,特别是处于劣势地位的老年女性的需求,成为新时期解决社会主要矛盾的必然要求。

从生命周期理论出发,要减少老年期公共政策福利供给的性别差异,改善老年女性的社会福利状况,仅就老年谈老年是不够的,必须关注女性在全生命周期中间发展与权利的平等。首先,改变思维定式,提高性别意识是第一步的。社会性别主流化战略的推行和提高妇女地位国家机制(NWM)的完善,能够对妇女在国家和社会经济发展中的参与和定位产生向上影响。切实推进男女平等进程,改变女性早期在教育投资、医疗卫生服务,中青年期在职业发展、收入水平、家庭照料负担等方面劣势地位,从而彻底改善女性在全生命周期中间的健康累积与社会经济累积。其次,借鉴北欧及英国等地在性别预算工作上的理论经验和方法工具,结合本国实际理解和开展性别预算,从而客观反映出我国现有的公共政策及资源分配对女性和男性的不同影响。再次,在公共政策的制定、实施和修订过程中间引入性别考量因素,积极开展政策全过程的社会性别评估工作。可以先从社会保障制度入手,建议推行男女平等的退休政策,试点与推广遗属保险政策。针对老年妇女特别是高龄、贫困或有长期照料需求的老年妇女,在高龄津贴、保障性住房、长期照护等方面给予政策倾斜与服务援助。