作为群体现象的独生子女(1976-2001)超重及肥胖问题研究

2019-03-14李雪莲刘子诠

李雪莲,刘子诠

(1 北京大学 新媒体研究院,北京 100871;2 台湾辅仁大学 公共卫生学院,台湾 新北 24205)

引言

独生子女政策自1980年在我国正式实施,独生子女成为我国乃至世界人类史上最为独特的一个群体。这一群体在社会总人口中并非少数,根据郭志刚通过2005年1%人口普查资料的研究,1975-1980年间独生子女比例为15%,而1981年-1983年出生组该比例为20%,到1996-2005该比例提高到64%(该出生组调查时年龄在10岁以下,当时尚无兄弟姐妹的样本,暂无法视为终身独身子女,数据仅反映当时比例),2010年的人口普查没有再调查这项内容,因此可视为目前能提供独生子女比例的参考依据(郭志刚,2015)。

独生子女政策可视为国家通过政策制定对人口生育与社会发展进行调节与规范的重要方式,不可避免地会对个人生命历程产生影响,也因此,婚姻、就业等一系列涉及个人发展的议题都首先被纳入研究,但我们认为,对于个体,社会学家涂尔干所哀叹的“微不足道的个人”来讲,以上仍属生命历程中的人生大事。个体成就与社会进步是政策实施的美好初衷,从既有研究来看也确有其成效,但是回到纯粹的个体角度,政策是否还产生了什么影响,即在种种家国命题宏大叙事之外,个体成长过程中的健康与安全情形又是如何?脱离个体生命历程中的显性、隐性的方面来谈其影响是不现实的,我们需要回到个体生活与生命体验本身。

这将会是一项复杂的研究,它涉及个体发展与成长过程中的诸多因素,即便在遗传因素、社会性因素之外也涉及纷繁复杂、需要逐一考察的生活细节。本文将首先从最直观的部分,即独生子女与同时期非独生子女在身体形塑方面的差异及其发展趋势作为切入点,进而考察这一群体性趋势在公共卫生领域的表现。

我们将首先通过独生子女群体对自己体重指数(BMI),又译体质指数的观测与记录来展开探讨,深入分析他们在身体形塑方面与非独生子女的差异。我们的研究不局限于某一特定年龄段,而是将受广义计划生育政策影响及政策正式实施以后出生的独生子女作为一个群体纳入考察,以期从更为稳定、持久、结构性的层面探讨这一政策产生的群体性影响。

本文并非是对政策的研究,而是研究一个社会政策所导致的后果,是基于生活方式探讨日常生活群体的生命过程。学界从政策角度研究独生子女的文献非常丰富,随着政策的取消,对独生子女的关注越来越少,但是对于独生子女群体及其附着的家庭而言确是他们人生的全部。对这个群体的跟踪与观测是急需重视的。因此,本研究与其说是公共卫生领域的研究,不如说是一个在公共卫生视角下的社会研究。

1 文献综述

1.1 体重及超重问题的研究

随着经济发展及生活水平的提高,尤其新的生活方式出现,超重及肥胖问题于上世纪引起研究界的重视,进入公共卫生研究领域(Marie et al.,2014;Finucane,2011;NCD Risk Factor Collaboration,2017),2000年前后在国内开始频繁见诸报端。体重问题尤其超重及肥胖问题因其成为引发相关健康问题如高血压、冠心病等以及多种癌症发生的威胁因素(Mackay et al.,2004),开始受到相关组织和普通居民的广泛关注。世界饮食结构的变化、遗传因素、社会经济地位等一系列因素被纳入研究来探讨这一问题及其干预措施(Popkin et al.,2012;Whitaker et al.,1997;Swinburn et al.,2011)。

马冠生等(2005)利用1992年第三次全国营养调查(78704人)和2002年中国居民营养与健康状况调查(209849人)的资料,比较10年间我国居民超重率和肥胖率的变化,认为10年间超重和肥胖患病人估计增加1亿人,其中超重和肥胖人数分别增加了7000多万和3000多万,认为21世纪初期是我国肥胖干预的关键时期。武阳丰等(2005)通过对中国居民营养与健康状况调查数据的计算(用2000年人口进行标化),认为我国居民超重率为17.6%,肥胖率为5.6%。超重和肥胖人群已接近总人口的1/4,成为影响居民健康的重要疾患,且BMI指数随年龄增加而上升(Baum II & Ruhm,2007),更加剧了问题的严重性。

在对这一问题的深入研究中,超重及肥胖原因探讨、影响因素成为研究的重点,如Stamatakis通过调查1974-2003年英国儿童超重和肥胖症的发生率,认为近年来儿童的肥胖率上升很快,体力劳动社会阶层的孩子比非劳动阶层的孩子肥胖率略高,高收入家庭的孩子比低收入家庭的孩子肥胖率略低(Stamatakis et al.,2010)。朱艳波等人(2010)对18805例中国成年人进行分析,结合中医视角探索中医体质类型与超重及肥胖的相关性,为肥胖防控策略提供依据。

体重问题早先作为一个健康及公共卫生领域的问题得到广泛关注,近年来则更多与生活态度、自我管理等理念紧密联合在一起,不仅仅作为一个健康问题,更作为个人生活态度的表征出现在社会话语体系中,当身体管理成为重要的社会话语时,会更多地受到个体生活经历的影响,它将更广泛地影响人们对身体的感受、自我的评价,不再是一个单纯的生理问题。正是这一转变,使我们回到非遗传因素方面进行讨论变得极为重要,独生子女群体在生活形态方面具有的特殊性是我们将其纳入重点分析的主要原因。

1.2 独生子女与体重问题的相关研究

独生子女方面的相关研究,国内目前已经有较为丰富的研究成果。主要分为两大类型,一是关注独生子女的个人成长、社会化问题,包括心理健康、社会交往、学习成绩等方面;二是关注由独生子女现象带来的其他相关社会问题,如少子化、老龄化社会的发展问题、家庭抚养问题等;失独现象对家庭、社会的影响;独生子女家庭生活方面的研究等。独生子女政策与公共卫生方面,尤其与体重这一重要公共卫生议题的关联在国内并无专门的独立性研究。

现有专门对独生子女健康问题进行的研究多集中在心理健康方面,且呈现出不同的,甚至相互矛盾的研究结论。朱庆庆等人对独生子女家庭儿童忽视现状及影响因素进行了研究,身体忽视的发生率为11.11%,医疗忽视的发生率为7.68%,教育忽视则是最少发生的亚型(5.97%)(朱庆庆,花静等,2014)。Lissau和Sorenson (1994)的研究则表明儿童时期的身体忽视会带来肥胖风险,即使是只有一个孩子的家庭所进行的过度保护也无法降低影响。

在公共卫生领域,研究者对超重及肥胖问题进行了大量的研究,从肥胖的成因、趋势、治疗手段等多个角度的研究丰富着这一研究领域(Singh et al.,2008)。F Celi等(2013)考察了意大利三省的学龄儿童和青少年超重和肥胖的影响因素,其中父母的BMI值,孩子出生时的体重,是否第一个孩子与之显著相关。Ravelli和Belmont(1979)则研究了家庭规模、出生顺序与肥胖的关系。

在非遗传因素方面,姚旭辉等(2016)研究室内环境对学龄前儿童超重的影响。倪国华,郑风田(2011)则以偏好理论为基础,利用CHNS数据进行验证,发现个人对水果等低热量食品的偏好每增加一个等级,其肥胖指数会减少0.06;个人对西式快餐等高热量食品的偏好每增加一个等级(共六个等级),其肥胖指数会增加0.07。研究认为西式快餐的普及与中国居民肥胖率的上升有很大的关系。

涉及体质健康的研究,集中出现在对超重及肥胖这一主题的相关研究中。目前多以全面、综合性视角为主,主要通过简单模型将性别、收入、文化程度、遗传因素等相关的变量纳入计算,以系数高低进行简单判别,独生子女这一变量并无作为主要因素进行深入分析。在个别研究中,独生子女这一变量被纳入,且以单一、线性结论为主,忽略了现象背后更为复杂的呈现形态。

其次是研究对象的局限性,研究多集中于儿童、青少年及在校大学生群体,从抽样角度来讲相对更容易,但样本构成单一、缺乏多样性对结果的解释力产生一定影响。研究集中在特定地域、特定年龄段的最大问题在于,对于独生子女在这一问题上的群体趋势与规律缺乏考察。如季成叶针对中国学龄儿童青少年1985-2000年超重、流行肥胖趋势进行的动态分析(季成叶,孙军玲等,2004);和红、杨心柔(2016)利用多阶段整群抽样对北京市851名京籍和2461名流动中小学生超重及肥胖状况进行的调查。研究考虑了独生子女这一变量的影响,认为独生子女超重及肥胖检出率均高于非独生子女,且京籍学生检出率高于流动学生;石倩等随机抽取太原市5所小学三年级学生共1582名作为调查对象,认为太原市儿童超重和肥胖检出率分别为11.5%和9.4%,男童超重和肥胖的检出率高于女童,独生子女高于非独生子女(石倩,王莉等,2012)。如前所述,在这类型研究中独生子女仅作为一个变量纳入分析,而对于独生子女这个变量本身会产生的影响,他们作为一个独特群体所呈现出的趋势缺乏深入考察。

我们的研究旨在明确提出这个现象,即独生子女作为一个历史性、社会性政策因素下产生的独特群体,他们的生命历程与非独生子女群体相比呈现出诸多差异。在许多已经被广泛论证过且结论各异的方面之外,我们想提出这一政策在独生子女身体形塑方面产生的群体性差异,我们相信这一差异在独生子女与非独生子女之间只是一个较为显性的结果呈现,且只是诸多社会、心理因素叠加的外在体现,这一项研究只是为众多与此相关的深入研究提供一个探索性起点。

2 数据获取、变量说明与方法

2.1 数据获取

本次研究所使用数据来自北京大学刘德寰主持的研究项目“手机人—移动互联网全景调查”(2016年)的问卷调查数据。调查于2016年7月在全国范围内进行,覆盖我国一至三线及以下城市大部分地区,调查于2016年7月在我国一、二、三线及以下城市进行,覆盖华北(12%)、华东(31%)、华南(15%)、华中(13%)、西南(12%)、东北(10%)、西北(7%)具有代表性的城市。此外本次问卷调查依据中国互联网络信息中心公布的中国网民结构进行了性别、年龄、城市的配额抽样,整体采用等比例配额方式通过在线调查样本库(Access Panel)进行取样,共获得10000个样本,年龄分布在15-65岁之间,分析采用的数据软件为SPSS 22.0。

2.2 变量说明

在资料收集过程中我们对样本的出生年份及月份进行了调查,根据我国独生子女政策的历史背景及全面正式实施年份,我们将1976年以来出生[注]这一时间点的选择依据在于,从时间点推算,1980年9月《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》中首次明确规定“一对夫妇只生育一个孩子”,但整个1970年代这项工作已经开始逐步实施,根据1978年10月,“一对夫妇生育子女最好一个最多两个和生育间隔三年以上”的要求,计划生育政策实质上已经形成并开始实施,1976年拥有第一个小孩的家庭正好在两次政策推进中失去了生育二胎的机会,而进入受广义计划生育和计划生育政策双重影响下的第一代独生子女群体。详见冯立天,马瀛通,冷眸,50年来中国生育政策演变之历史轨迹,人口与经济,1999,2:3-12。的样本纳入研究范围,共获得有效样本6610例,年龄在15岁-40岁之间。

本文所使用的诊断标准体质指数(BMI)[注]目前在关于体质指数的计算方面,目前出现一些新的提法,如将体脂率纳入测量等。但均无统一、科学的界定标准,加之大范围完成这类测量的客观难度,我们仍然沿用较成熟完善的BMI指数进行计算。由世界卫生组织(WHO)1990年公布,是用于反映成人体重与身高关系,判断人体胖瘦程度的一项指标,世界卫生组织建议成人体重指数(BMI),又译体质指数的正常范围为18.5~24.99;<18.5为体重过轻(underweight),≥25.00为超重;肥胖前期(Pre-obese):25.00~29.99;I 级肥胖(Obese class I):30.00~34.99;II 级肥胖(Obese class II):35.00~39.99;III 级肥胖(Obese class III):≥40.00(World Health Organization ,2000)。

国际生命科学学会中国办事处组织由多学科专家组成的“中国肥胖问题工作组”,对我国21个省、市、地区人群体重指数(BMI)、腰围、血压、血糖、血脂等24万人的相关数据进行汇总分析,并据此提出以BMI值24为中国成人超重的界限,BMI值28为肥胖的界限。体重指数(Body Mass Index,BMI)的计算公式为:BMI=体重(kg)/[身高(m)]2(中国肥胖问题工作组,2004)。其中15-17岁样本,国内以中国肥胖问题工作组在2004年确定的学龄儿童青少年标准进行诊断:15、16、17岁男生(超重BMI标准分别为23.1、23.5、23.8,肥胖BMI标准分别为26.9、27.4、27.8),15、16、17岁女生(超重BMI标准分别为23.4、23.7、23.8,肥胖BMI标准分别为26.9、27.4、27.7)(中国肥胖问题工作组,2004),因这一标准针对每个年龄的男生、女生都有不同标准,且15-17岁在发育发面差距较小,与18岁(高三学生)在生活形态上较接近,为便于统一运算及结果呈现,15-17岁样本与18岁一起按成人标准计算,亦即实际在此次调查中青少年的超重及肥胖比例结果比本文结果中呈现的要略高。

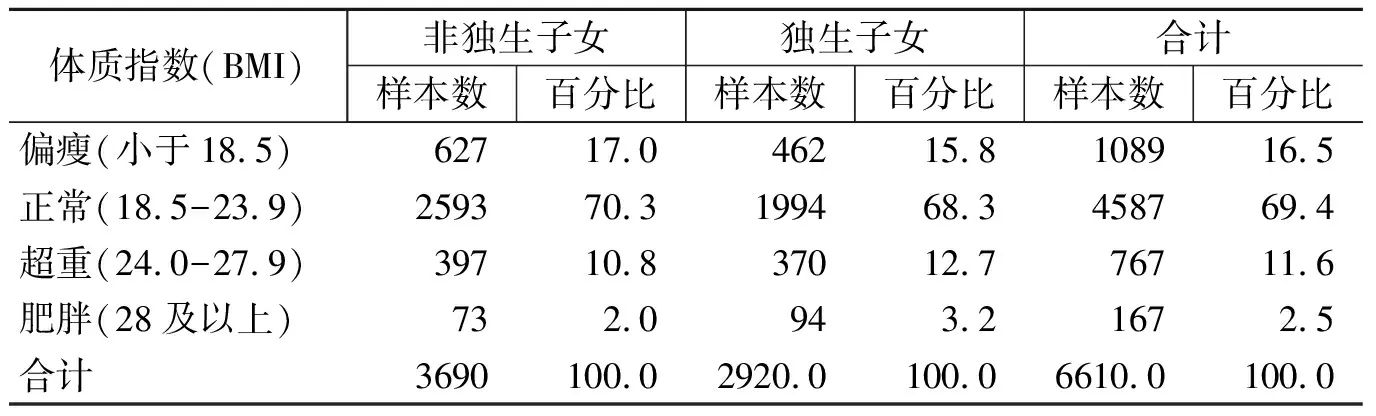

表1 样本基本信息及BMI水平

2.3 方法说明

我们首先通过详析对不同出生组的体质指数(BMI)进行检验,呈现独生子女群体与非独生子女群体之间在体质指数方面的差异,并对与体质指数(BMI)[注]本次调查在全国范围内通过线上调查的方式展开,因此BMI值计算所涉及的身高、体重数据均属被访者自填。相关的社会因素进行了检验及相关分析(部分相关结论在文中有呈现,图表未列出),确认独生子女群体健康受损方面的可能性;在进一步的分析中,采用刘德寰提出的“深描式分析法”(刘德寰,李雪莲,2015),针对超重及肥胖人群特征及其影响因素进行分析,采用“深描式Logistic回归”,以超重及肥胖人群为因变量进行建模,将受访者的年龄、文化程度、收入、独生子女与否、职业类型、性别、婚姻状况、户籍等基本变量纳入模型考察其影响及交互效应。考虑到生活方式对体重的影响,运动时间、手机使用时间、电脑使用时间同样被纳入模型以考察其影响,分析考虑到政策因素的影响,广义独生子女政策影响下独生子女与非独生子女因素的差别在分析中进行了着重考察与呈现。

3 作为群体现象的健康受损[注]有必要澄清的是,本文进行的研究以及关于受损可能性的考察,仅基于目前医学界已发现的超重与肥胖问题会对生理健康产生威胁这一原因。

如引言部分所述,本文旨在考察受独生子女政策影响的人群在体质指数方面呈现出的独特形态与规律,亦可称之为探讨其“健康受损的可能性”。独生子女在获取较高社会经济地位方面的优势在诸多关于独生子女的研究中均有论证,社会经济地位优势对体质指数(BMI)的积极影响也多见于既有研究之中。我们对此次调查数据进行检验发现,独生子女确实在较高社会地位获取方面存在优势,体质指数与社会经济地位也确实存在密切的关系(但其内部存在更为复杂的趋势而并非诸多研究所证明的线性影响关系,因非本文论述重点不详细展开)。综合以上两类研究结果进行简单推论,独生子女群体在体质指数(BMI)方面应有相对更健康合理的分布,但实际检验并不能证明这一推论。

对此次调查的全样本进行检验,独生子女与非独生子女在体质指数(BMI)分布上并未呈现出差异,选择1976年及以后出生的群体进行检验时,差异开始出现(X2=17.350,df=3,p=0.001),如表2所示,且在1976年以前出生的群体中,独生子女与非独生子女的体质指数(BMI)不存在显著差异。

从表2我们可以看出,独生子女体重过轻、超重及肥胖比例高于非独生子女群体,在“正常(18.5—23.9)”的比例低于非独生子女群体。但是我们也会发现虽然检验具有差异,但实际数值差异比较低。

表2 独生子女与非独生子女体质指数(BMI)分布比例(%)(N=6610)

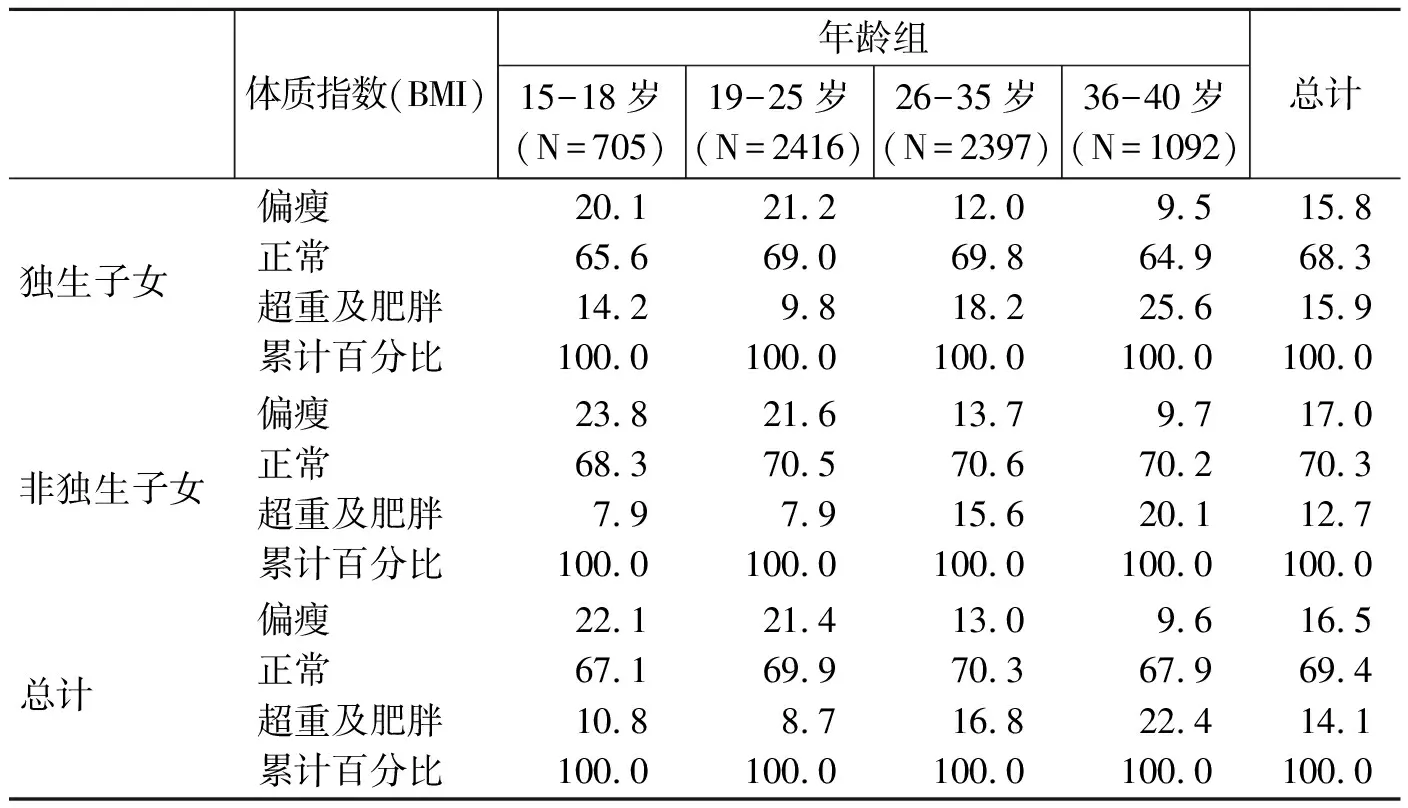

考虑到年龄这一重要变量本身所包含的代际差异及处于不同个体生命周期的群体差异,我们依据家庭生命周期与个体生命周期、工作空间进行综合考虑,将样本分为四个年龄组,考察广义计划生育政策内不同出生组内部独生子女与非独生子女之间的差异。此外,考虑到体重与运动锻炼之间的密切关系,我们对四个出生组的独生子女与非独生子女每周运动时间进行检验,四个出生组在这一变量上均不存在显著差异。

表3 不同出生组独生子女与非独生子女体重指数分布对比 (单位:%,N=6610)

从表3可以看出,引入年龄组作为控制变量之后,抑制条件出现,各年龄段的独生子女群体在超重及肥胖人群的占比方面普遍高于非独生子女,较大的差异出现在青少年与中年群体中(X2=219.986,df=6,P=0.000)

从整体趋势看,随着年龄的增加,BMI指数呈现上升趋势,独生子女BMI指数高于非独生子女。在青壮年阶段,独生子女与非独生子女并未呈现出显著差异。在独生子女群体内部来看,青壮年阶段体质指数(BMI)水平最为正常。除却自然的生理发展规律之外,更多的体现出年龄这一变量所体现出的社会意涵。

此外,据已有的医学研究发现,个体早年的胖瘦程度将在成年后仍然产生影响(Abraham & Nordsieck,1960;Guo et al.,1994),本次调查无法了解35-40岁年龄段独生子女样本在青少年时期的体重情况,假设他们在青少年阶段呈现出与模型中相近的规律,那么,有理由认为独生子女在青少年阶段的高BMI指数也是其在步入中年之后体质指数(BMI)偏高的原因之一。第一代独生子女在4-2-1家庭结构下,承受与其他代际群体相比更繁重的社会负担和心理负担,呈现出更高的体质指数和健康受损可能性。

4 超重及肥胖人群的群体特征及其影响因素

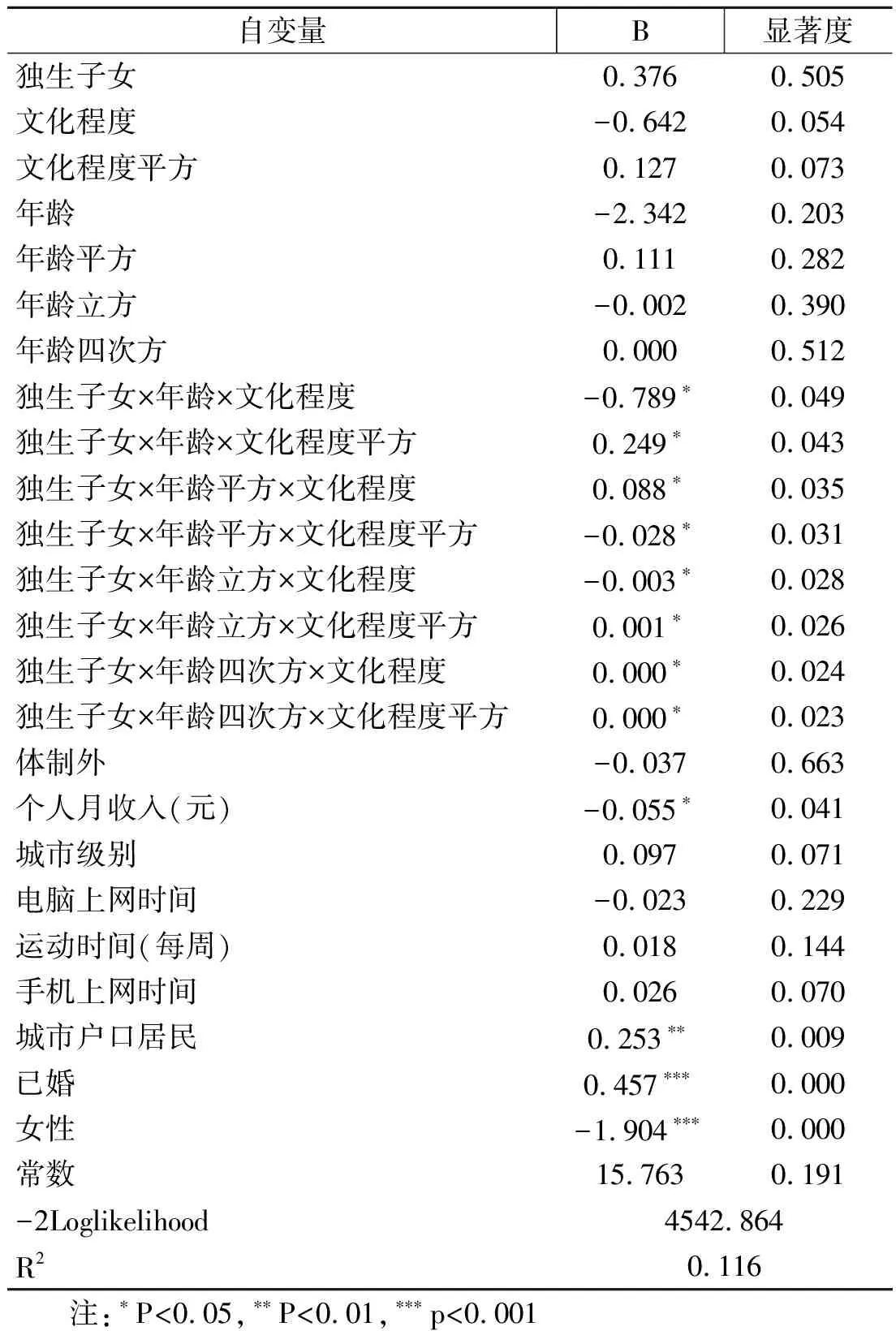

在体质指数BMI的分析中,我们可以看到不同年龄阶段、独生子女群体与非独生子女在体质指数(BMI)上呈现出的群体性差异。如前文注释所言,我们对这一议题的关注是出于生理健康的考虑,问题就不仅在于BMI指数的高低分布,而需要对更为严重的超重及肥胖问题进行考察。本文将着重考察社会性因素带来的影响,尤其着重考察独生子女群体这一经由政策性因素而产生的变量,在超重及肥胖这一公共卫生问题上呈现出的群体趋势与规律。我们以广义计划生育政策期间出生的超重及肥胖人群[注]为便于与文化程度的交互及模型呈现的完整性,15-17岁的样本统一采用成人BMI超重及肥胖标准纳入模型。为因变量进行深描式Logistic回归分析,在模型中纳入了年龄、独生子女、受教育程度、收入、职业类型、城市级别等变量以考察其影响及交互效应,结果如表4所示。

表4 超重及肥胖人群的深描式logistic回归分析(N=6101)

自变量B显著度独生子女0.3760.505文化程度-0.6420.054文化程度平方0.1270.073年龄-2.3420.203年龄平方0.1110.282年龄立方-0.0020.390年龄四次方0.0000.512独生子女×年龄×文化程度-0.789∗0.049独生子女×年龄×文化程度平方0.249∗0.043独生子女×年龄平方×文化程度0.088∗0.035独生子女×年龄平方×文化程度平方-0.028∗0.031独生子女×年龄立方×文化程度-0.003∗0.028独生子女×年龄立方×文化程度平方0.001∗0.026独生子女×年龄四次方×文化程度0.000∗0.024独生子女×年龄四次方×文化程度平方0.000∗0.023体制外-0.0370.663个人月收入(元)-0.055∗0.041城市级别0.0970.071电脑上网时间-0.0230.229运动时间(每周)0.0180.144手机上网时间0.0260.070城市户口居民0.253∗∗0.009已婚0.457∗∗∗0.000女性-1.904∗∗∗0.000常数15.7630.191-2Loglikelihood4542.864R20.116 注:∗P<0.05,∗∗P<0.01,∗∗∗p<0.001

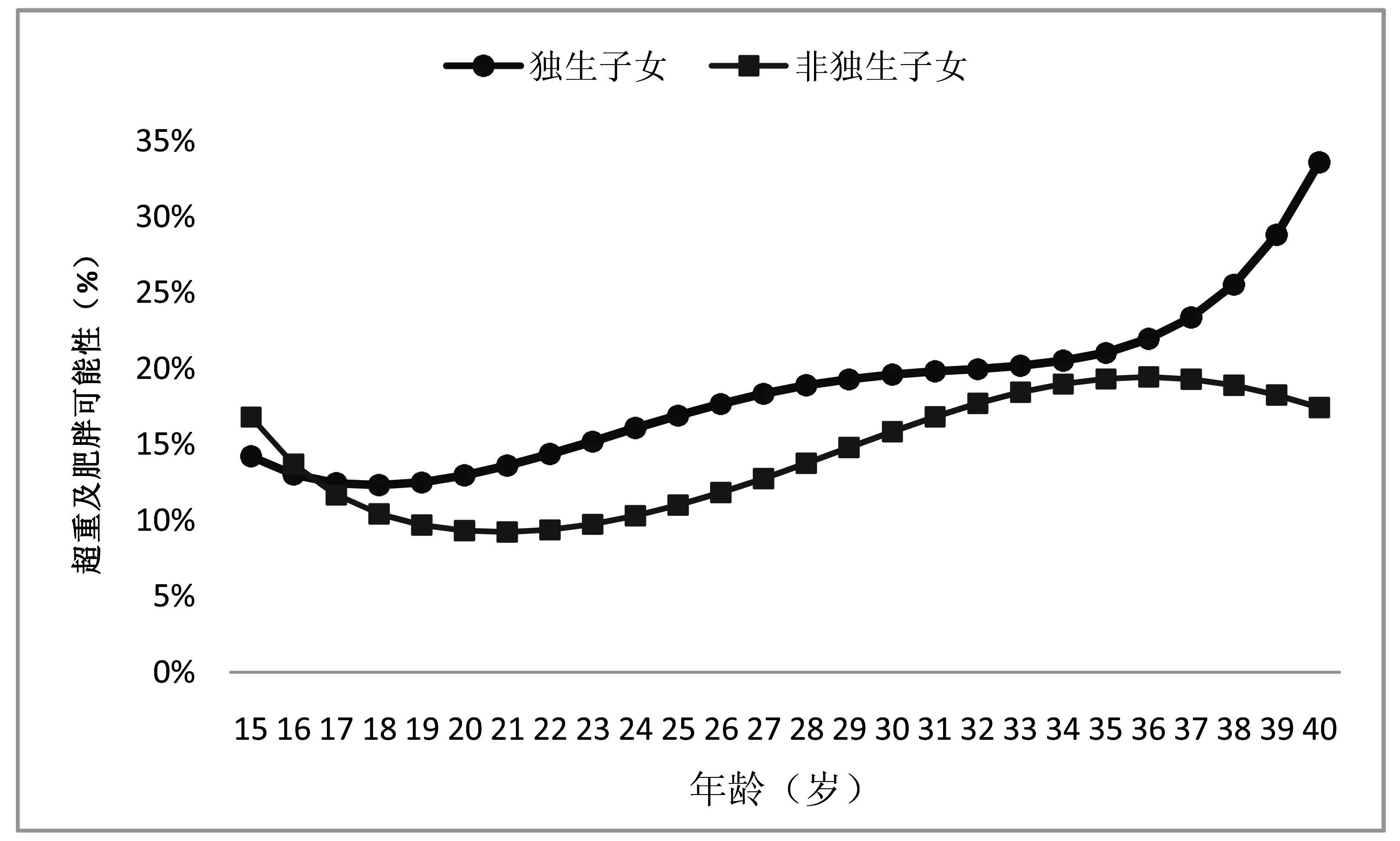

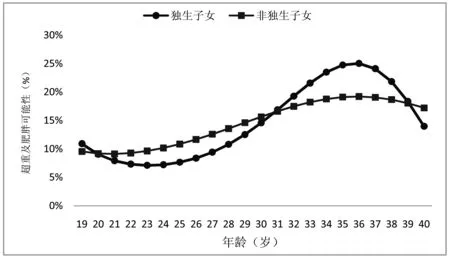

依据表4模型,首先得出图1-图4,呈现不同年龄(出生组)、文化程度群体中独生子女、非独生子女超重及肥胖的可能性。

图1 高中及以下文化程度分年龄、是否独生子女体质指数超重及肥胖的比例

通过图1-图4我们得出如下结论,在考虑文化程度、年龄的交互效应情况下:

(1)就整体趋势而言,独生子女超重及肥胖可能性在不同年龄阶段均高于非独生子女,仅在硕士及以上文化程度群体中,独生子女在青壮年阶段超重及肥胖可能性低于非独生子女群体。

(2)受教育程度与体质指数(BMI)超重及肥胖有显著关联。在独生子女与非独生子女中,均体现出高中及以下文化程度群体体重指数处于超重及肥胖范围的可能性最高,且独生子女内部不同文化程度之间差异更大。

(3)独生子女与非独生子女群体内部呈现出不同的趋势。在独生子女群体中,整体显现出受教育程度越高,在同等年龄层超重及肥胖的可能性越低。但是在中年阶段的独生子女中,高文化程度群体(硕士及以上文化程度)超重及肥胖的可能性高于其他同龄群体。

(4)非独生子女群体整体呈现两个峰值,青少年群体与中青年群体,与独生子女不同的是,非独生子女中青年群体超重及肥胖的可能性随着年龄增加呈现缓慢降低趋势,独生子女中只有硕士及以上文化程度群体出现这一趋势,其他文化程度的独生子女均呈现出随着年龄增长超重及肥胖可能性不断上升的趋势。

图2 大专文化程度分年龄、是否独生子女体质指数超重及肥胖的比例

图3 本科文化程度分年龄、是否独生子女体质指数超重及肥胖的比例

从模型中可以看到中年群体的健康受损可能性是最高的,尤其身为独生子女的中年群体,武阳丰(2002)等对我国中年人群(35-59岁)超重率(BMI≥25)和肥胖率(BMI≥30)进行研究,认为我国中年人超重率和肥胖率在人群间的差异最为突出,超重在我国中年人群中已相当普遍,与80年代相比,90年代、90年代末中年人群的超重率和肥胖率均大幅上升,随着年龄增长体重指数确实会有上升趋势,但超重及肥胖属于高健康受损风险,尤其独生子女群体承受更高的风险,值得引起注意及干预。

5 结论

本文着眼于独生子女这一我国历史上由于政策原因而出现的特殊群体,以当前公共卫生领域的重要议题:超重及肥胖现象为基点,对不同出生组内独生子女与非独生子女群体的体质指数(BMI)进行比较,并对独生子女群体的超重及肥胖可能性进行重点分析。

图4 硕士及以上文化程度分年龄、是否独生子女体质指数超重及肥胖的比例

研究主要关注独生子女群体的健康受损可能性:即自1976年广义计划生育政策政策开始提倡并逐步实施以来,各年龄段独生子女在体质指数方面与同年龄段非独生子女的差异。我们的数据显示,处在青少年阶段、青年、青壮年、中年阶段的独生子女BMI指数超重及肥胖的比例均高于非独生子女,其中以青少年、中年群体与同年龄段非独生子女差异最为显著。

研究进一步对影响超重及肥胖的非遗传性因素,及社会因素及其交互效应进行考察。通过深描式Logistic回归分析发现,在考虑受教育程度、年龄等因素的情况下,独生子女群体超重及肥胖的可能性高于非独生子女;独生子女群体对受教育程度的依赖更高,在中低文化程度群体中,文化程度越低,超重及肥胖的可能性越高,在不同年龄段都体现出这一规律;非独生子女中体现出“傻博士”现象,高中及以下文化程度、硕士及以上文化程度超重及肥胖可能性均偏高,大专与本科学历群体可能性相对偏低且几乎一致;第一代独生子女超重及肥胖风险最高,整体呈现随年龄增长风险不断上升的趋势,其中高文化程度独生子女(尽管出现缓慢下降趋势)风险最高。

体重超重及肥胖问题作为重要的健康威胁已经得到个体、家庭、社会的广泛重视,无论国际还是国内,近年来不断提升的健康意识与医疗条件都在一定程度上引起人们的警觉与行动。尤其近年来社交网络上兴起的健身风潮更使得体重管理深入到日常生活实践中,我们或许可以在可见的范围内认为这一问题的预防正在取得较大的进步,但是考虑到城市、年龄、社会经济地位差异等诸多因素,情形也许并没有那么乐观。本次研究的不足之处在于BMI数据属被访者自填,因调查在全国范围内展开,受调查方式本身限制,无法进行实地测量,实际医疗数据应该更广泛的运用到调查与研究中,为我国当前在这一问题上所处的实际情形提供更全面、科学、合理的结论。

独生子女作为中国人口史上最特殊的群体,对家国关系、家庭结构及生活方式、社会交往等一系列问题产生重要的影响,这是一直以来被广泛提到的问题,但是体重及随之而产生的健康问题这一相对隐性的问题则很难被注意到,而这一现象反映的是独生子女在成长与成年阶段所面临的更为特殊的生活现实,其具体原因值得进行更为深入的研究。

仅就本次研究结论,我们认为应引起个体及卫生部门的重视,加大宣传力度,提高独生子女群体,及独生子女监护人的风险意识;关于独生子女这一政策性因素对民众健康水平的研究,需要考虑更多变量、变量之间的复杂影响,开展跨学科研究,充分利用公共卫生方面的实际数据,从心理、生理、社会环境因素多方面为不同年龄段人群的超重及肥胖问题提供科学依据与预防建议。