基于GPS观测分析青岛地区电离层板厚变化特性

2019-03-14周育锋李世诚冯健

周育锋, 李世诚, 冯健

(1.北京应用气象研究所,北京 100029;2.火箭军驻锦州地区专用保障装备军事代表室,天津 300000;3.中国电波传播研究所, 山东 青岛 266107)

0 引 言

电离层板厚是一个重要的电离层特征参数,是指电离层的总电子含量(TEC)与F2层峰值电子密度(NmF2)的比值.它包涵有丰富的电离层环境信息, 如电离层电子密度分布的顶部和底部结构、电子和离子温度、离子成分等,因此,它在空间工程技术应用和空间物理研究上都有着重要价值.随着卫星无线电信标探测技术的应用,利用卫星信标测量能获取电离层TEC信息,进而用电离层板厚变化特征进行分析研究.多位学者[1-5]基于单频卫星信标测量,利用法拉第旋转效应提取电离层TEC数据,并联合地基测高仪数据,分析探讨了不同区域或地点的电离层板厚的日变化、季节变化及其随太阳活动变化等特征.20世纪90年代随着全球定位系统(GPS)的广泛应用,利用导航卫星双频信号可以获取高精度电离层TEC信息,进一步推动了对电离层板厚变化特征的研究[6-11].

长期以来,多位学者也对中国地区不同地点的电离层板厚变化进行了分析研究.利用卫星单频信标法拉第旋转效应测量,Huang[1]得到了台湾地区电离层板厚的日变化、季节变化及随太阳活动变化等结果,吴健等[3]研究了新乡地区的电离层板厚变化特征和电离层板厚模式,熊波等[4]分析了武汉地区电离层板厚季节变化.Chou[10]利用台湾地区GPS和测高仪观测探讨了赤道异常驼峰区电离层板厚变化特征.本文利用中国电波传播研究所在同一地理位置布设的GPS双频接收机和数字测高仪所获取的超过半个太阳活动周的观测数据,分析了青岛地区(120.3oE,36.0oN)电离层板厚的日变化、季节变化及其随太阳活动变化等特征,并探讨了电离层板厚扰动变化分布特征.

1 数据和分析方法

GPS双频接收机在每一时间历元能接收到多颗卫星信号,原始观测数据采样时间为30s.为了减少低仰角带来的电离层TEC测量误差,本文所用观测数据设定的截至仰角为45o.获取电离层TEC数据的主要计算过程如下:首先,采用载波相位方法计算出每一历元每一信号传播路径上的电离层斜向TEC(sTEC);然后,依据电离层薄壳模型,取电离层电子密度质心高度为400km,将sTEC转换为电离层穿刺点垂直TEC(vTEC);最后,所有穿刺点vTEC,采用Kriging方法拟合出GPS观测站上空电离层vTEC.

对青岛地区的GPS和测高仪在2000年8月至2006年4月的观测数据进行了处理, 由于电离层测高仪只给出了地方时整点小时的foF2值,因此,提取了地方时整点小时的电离层vTEC,并计算出它们相应的月均值.因为电离层F2层的峰值电子密度(NmF2)与临频(foF2)存在式(1)关系, 因此,按照电离层板厚定义,根据公式(2)和(3), 可分别计算出青岛地区整点小时的电离层板厚值(T)和电离层板厚相对变化值(dT).

NmF2=1.24×1010(foF2)2,

(1)

(2)

dT=(T-Tm)/Tm.

(3)

其中:T、vTEC和foF2的单位分别为km、TECU(=1016el.m-2)、MHz;Tm为电离层板厚的月均值.

2 分析结果

2.1 电离层板厚日变化、季节变化和太阳活动变化

图1示出了青岛地区2000年8月至2006年4月期间的电离层板厚月均值对地方时变化的等值线图.可以看出电离层板厚峰值变化主要在200~500km间,在地方时的日出前、正午前后和日落后三个时段有分布峰,而在季节分布上,也大体呈现出峰谷交替的趋势.

图1 2000年8月至2006年4月青岛地区电离层板厚变化

图2示出了太阳活动高年(2000年7月-2001年6月)和低年(2004年7月-2005年6月)的分季(3、4、9和10月)、夏季(5、6、7和8月)和冬季(11、12、1和2月)的青岛地区电离层TEC、foF2和板厚的月均值随地方时变化结果.可以看出电离层TEC和foF2的周日变化特征明显,在地方时12LT附近为极大,在太阳活动高年要高于低年,分季要高于夏季和冬季,电离层foF2表明出明显的冬季异常特征,而TEC并不明显.

电离层板厚呈现出丰富的变化特征,主要有:

1)无论在太阳活动高年和低年,在04:00-06:00LT的日出前时段,电离层板厚都有一个提升峰.

2)分季,在太阳活动高年的白天时段(08:00-16:00LT),电离层板厚有一个明显的提升峰,白天时段的平均板厚要高于夜间时段(20:00-04:00LT),而在太阳活动低年,白天时段电离层板厚没有明显的提升,且白天时段的平均板厚要低于夜间时段.

3)夏季,无论是太阳活动高年还是低年,白天时段电离层板厚都有一个明显的提升峰,且高年的白天时段均要高于夜间时段,在太阳活动低年的22:00LT附近,电离层板厚还有一个小的提升.

4)冬季,在太阳活动高年的白天时段,电离层板厚有一个明显的提升峰,而低年白天时段电离层板厚变化平稳,且在太阳活动高年和低年,白天时段的平均板厚均要低于夜间时段.

图2 电离层TEC、foF2和板厚的月均值随太阳活动、季节和地方时的变化

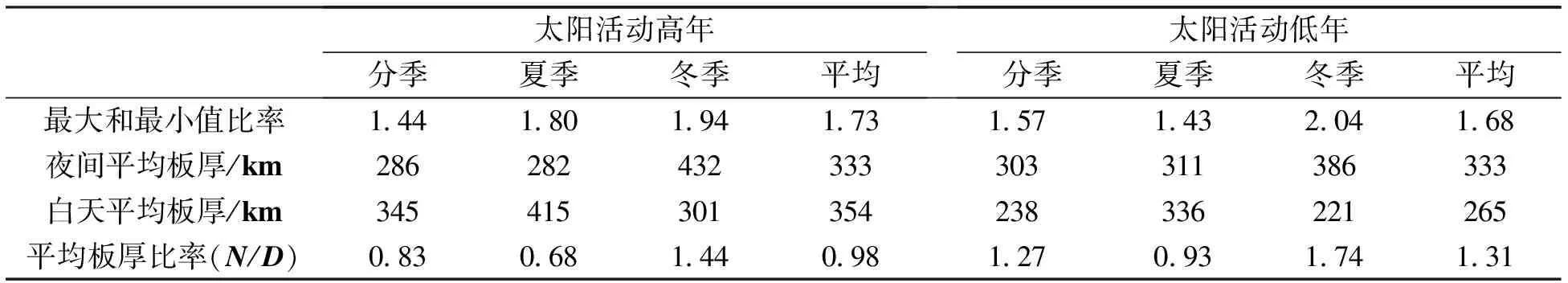

表1示出了青岛地区电离层板厚在不同太阳活动、季节和时段的变化.可以看出:1)在不同太阳活动和不同季节,电离层板厚的最大值和最小值的比率在1.43~2.04间变化,以冬季的比率为最大,而在高年以分季最小,低年以夏季最小.从全年的平均比率来看,高年和低年相差不大,前者约为1.73,后者约为1.68.2)夜间平均板厚无论在太阳活动高年还是低年,都以冬季最大,分别约为432km和386km,而分季和夏季比较接近,高年为282km和286km,低年为303km和311km.3) 白天平均板厚在太阳活动高年和低年,都以夏季最大,分别约为415km和336km,冬季最小,分别约为301km和221km.4)夜间板厚在冬季随太阳活动性降低而减小,分季和夏季夜间板厚却相反,随太阳活动性降低而增大.而太阳活动高年三个季节的白天板厚都要高于低年.从全年平均来看,夜间板厚在高年和低年相等,两者均约为333km,而白天板厚在高年要大于低年,前者约为354km,后者约为265km.5)从夜间与白天的平均板厚比率来看,夏季白天平均板厚无论高年还是低年均大于夜间,且高年变化幅度大,低年变化幅度小;冬季白天平均板厚均小于夜间,且低年变化幅度大,高年变化幅度小;而分季的白天平均板厚,在高年要大于夜间,在低年却小于夜间,两者的变化幅度接近.从全年平均结果来看,高年略小于1,为0.98,低年为1.31.

表1 电离层板厚在不同太阳活动、季节和时段的变化比较

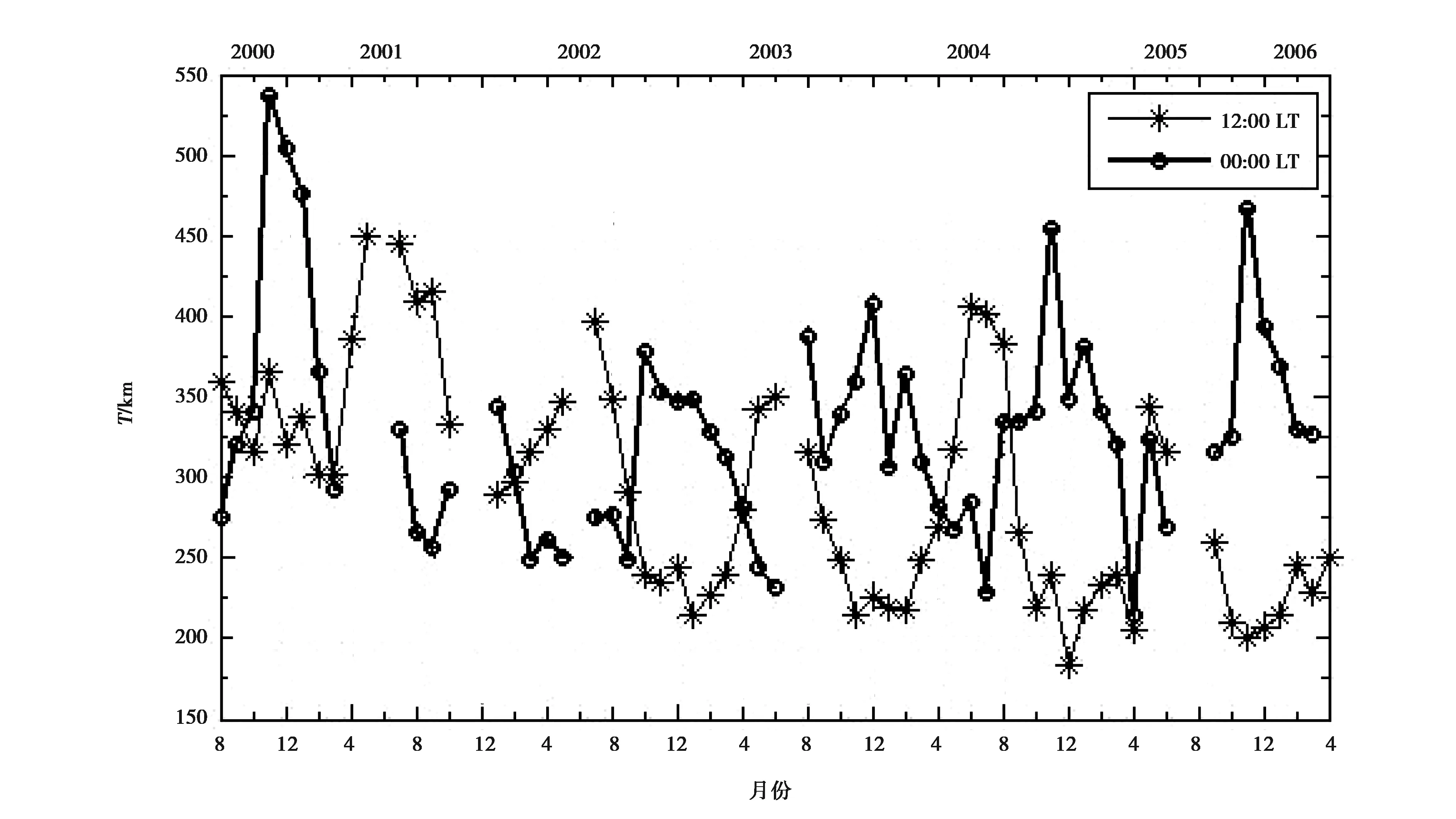

图3示出了青岛地区在白天12:00LT和夜间0:00LT的电离层板厚月均值的变化.可以看出电离层板厚总体上呈现出季节变化趋势,白天12:00LT的板厚在冬季的12月前后为极小,在夏季5-6月前后为极大;而夜间0:00LT电离层板厚呈现出与白天12:00LT相反的变化趋势,在冬季11-12月前后为极大,在夏季8月前后为极小.此外,白天板厚随太阳活动性降低有减小的趋势,而夜间这种变化关系并不明显.

图3 电离层板厚在白天和夜间的变化曲线

2.2 电离层板厚扰动变化

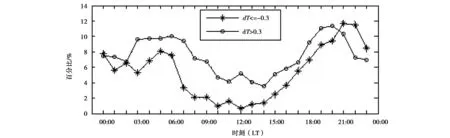

在2000年6月至2006年4月期间获得有效的电离层板厚数据点共28 908个,按照公式(2)计算出每个电离层板厚数据的相对偏差(dT),并提取其中的白天时段(08:00-16:00LT)和夜间时段(20:00-04:00LT)的相应数据,前者为11 214个,后者为10 108个.然后,对相对偏差按照每0.1的分布间隔,白天和夜间的分布情况进行统计,相应百分比分布结果如图4(a)所示.白天时段分布相较于夜间时段更为集中,前者占白天总数据的93.1%,后者占夜间总数的83.5%.图4(b)示出了电离层板厚相对偏差的绝对值高于0.3的扰动数据随地方时的分布情况.结果表明,电离层板厚增强和减弱的分布趋势相似,且夜间扰动百分比要高于白天,在日出前和日落后时段为扰动分布高峰,在正午前后为扰动分布低谷.

(a)电离层板厚白天和夜间分布

(b)电离层板厚相对偏差绝对值范围分布图4 电离层板厚相对变化分布

3 结束语

联合半个太阳活动周的GPS-TEC和foF2的观测数据,对青岛地区电离层板厚变化进行了分析,结果表明:

1)电离层板厚在日出前时段存在明显的增强.

2)电离层板厚日变化随季节和太阳活动而变化.在太阳活动高年,白天时段在分季、夏季和冬季都会出现板厚增强峰,而低年只在夏季出现明显板厚增强.

3)夏季白天时段板厚在高年和低年均要高于夜间时段,冬季白天时段板厚在高年和低年均要小于夜间时段,而分季白天时段在高年要高于夜间时段,在低年则相反.

4)白天时段电离层板厚在冬季为极小,夏季为极大,且随太阳活动降低而减小,夜间时段电离层板厚在冬季极大,分季和夏季为极小,且随太阳活动变化并不明显.

5)电离层板厚相对偏差主要分布在-0.3~0.3,白天时段较夜间更为集中.板厚增强和减弱扰动具有相似分布趋势,在白天时段扰动概率要低于夜间时段.