历史传奇:中国共产党靠什么度过危机

2019-03-13陈晋

陈晋

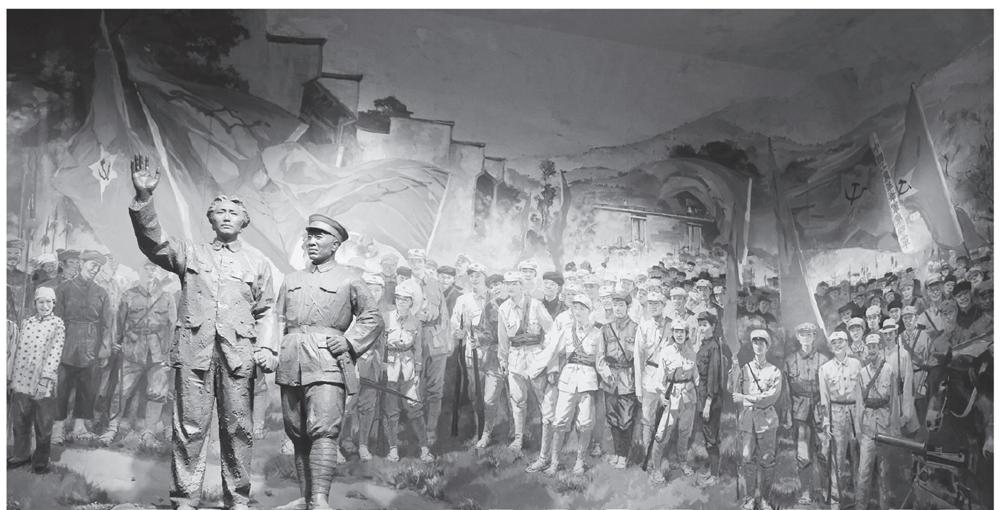

中国共产党在革命年代,曾两次遭受重大挫折。第一次是1927年国共合作的大革命失败后,党员人数从6万人减少到1万多人。第二次是1934年中央苏区第五次反“围剿”失败后,被迫进行长征,途中中央红军从8万多人下降到3万人左右。面对这两次几乎陷入绝境的危机,中国共产党都奇迹般地挺了过来,并且创造了历史的传奇。

这里只说说长征的传奇。

关于长征,后人在赞叹和眺望之余,免不了要追问和思考:当时身陷绝境的人们,靠什么凝聚起越来越小的能量,使自己成为一支拖不垮打不散的队伍?靠什么度过陷入绝境的危机?一句话,传奇是怎样创造出来的?

信念像荒野的篝火

在人类历史上,为了生存或者战争,一支队伍的远征常常引起后人的无限遐想和惊叹。在西方人的视野中,经常谈论的远征大概有三次:公元前1500年左右,摩西带领以色列人离开埃及;公元前218年,迦太基的汉尼拔挥师翻越阿尔卑斯山;公元1812年,拿破仑率几十万大军从俄罗斯千里雪原大撤退。他们都创造了迁徙和远征的奇迹。

但是,1936年中国工农红军的长征结束后,以上那些奇迹被一位名叫埃德加·斯诺的美国年轻人打上了问号。在和长征亲历者们接触后,他说,长征“在人类活动史上是无可比拟的,任何比拟都是不恰当的”。

参加过长征的红军战士,几乎对篝火都有着深刻的记忆。到达宿营地的队伍总是先燃起篝火,给仍在夜色中行军的战士引路。对于伤病掉队的人来说,篝火意味着温暖和生机,意味着艰难跋涉中永不懈怠的努力与坚持。在渺茫静寂的荒野中,哪怕还有一团跳动的火苗,都足以给前行的人们带来力量与希望。

照耀漫漫征途的篝火,事实上已成为燃烧在官兵心中的理想信念。

世界上一切卓越事业,都来自不凡的信念。中国共产党领导的工农红军,实际上是一支承载并不惜一切去实践其理想信念的军队。

如果排列一下这支队伍骨干们的身份,或许会让许多人大吃一惊。据不完全统计,长征途中军级以上干部和大批文化人中,至少有50人分别到苏联、美国、法国、德国和日本留过学,毛泽东虽然没有出国留学,但他的学识却是一般人无法比拟的,而像贺龙这样没有出国留学过的将领,也都曾是国民党的高级军官。

如果为了自己的前程,在当时的中国,他们完全可以轻而易举地拥有一种富足而体面的生活。如果说他们是造反者,那么他们是中国历史上从未有过的高素质的造反者。毫无疑问,这是一群在确立了信仰之后,为了真理来干革命的时代精英。

有什么力量可以“围剿”住这支有文化、有信念、有主义的队伍呢?他们完全自愿自觉的追求,孕育了足以融化所有困难的坚定意志与乐观情怀。

于是,一种不可思议的现象出现了:在这支每时每刻都在与死神打交道的队伍里,有用法语唱《马赛曲》的,有用俄语唱《国际歌》的,有跳非洲黑人舞的,也有跳苏联水兵舞的,甚至还有用德文版《共产党宣言》宣讲革命真理的。在几乎是每天都有战斗的生活中,他们依然进行着各种各样的艺术创作。比如,写诗词,刷标语,画写生,编话剧,编快板,由此孕育出了一批戏剧家、书法家和画家。长征初期,病后虚弱的毛泽东,即使躺在担架上也专心致志地阅读马列经典。沿途能看到鼓舞人心的各式标语、听到鼓舞人心的快板。红军進驻贵州遵义城的时候,还举行了一次篮球赛,连红军总司令朱德也上场竞技了一番。

如此浪漫的氛围,如此激情的征程,如此乐观的感受,今天的人们或许难以理解。实际上,理想主义和乐观主义本来就是一个相生相伴的精神境界。当人们坚守信念,追求理想,完全是一种自觉的行为时,承受磨难似乎可以转化成一种幸福,那是处于精神巅峰的人才会拥有的体验。

斯诺大概是第一个发现红军拥有这种体验的外国人。1936年他在陕北采访时,问一位小红军“为什么参加红军”,得到的回答是:“红军对我们好,红军帮助穷人,红军教我们读书、识字。”斯诺感慨万千:“被动的知足在中国是司空见惯的,而更高级的幸福感蕴含着对生存抱有一种积极的感觉,这在中国实属罕见。”“我遇到的是我们知道的最最幸福的中国人,在那些献身于他们认为完全正义事业的人们身上,我强烈地感受到了活力的希望、热情和人类不可战胜的力量。”

红军战士有对生存的积极感觉并且充满希望活力,同时还拥有在中国实属罕见的自豪感。当普通士兵的精神世界盛开出理想之花的时候,那将会出现一种什么样的景象呢?

长征途中,暴雪覆盖了一个倒下的战士的身躯。在生命的最后一刻,他伸出一只手臂,手里紧握着的是一张党证和一块银圆,党证上写着:“刘志海,中共正式党员,1933年入党。”

普通一兵就这样把自己的生命和信念一道托举到了人类精神的永恒天空。有位哲人说:如果追随理想而生活,本着真正自由的精神,勇往直前的毅力,诚实不欺的思想而行,则一定能够达到至善至美的境地。红军的长征,也是一种精神的长征:以“真”为开始,以“善”为历程,以“美”为最终的追求。

据不完全统计,长征队伍中,大约54%的人都在24岁以下,只有4%的人超过40岁。正是这样一支散发着蓬勃朝气的队伍,背负着信仰和希望,走向一个国家新生的旅程。在当时对前途难以预测和把握的历史航道里,他们没有任何的退缩和动摇,起关键作用的,便是那种发自内心召唤的历史自觉和必胜信念。

年过半百的谢觉哉老人,时任中华苏维埃共和国内务部部长。长征途中,许多文件和资料都不得不销毁,但他始终把一枚刻有“中央人民政府内务部”的印章带在身边。他坚信,只要党和红军存在,苏维埃政权就会存在。这种执着坚守,构筑了整整一代人生命的全部轨迹。

中央红军一路拼杀,在经历惨烈的湘江之战后,8万之众锐减到3万余人。蒋介石认为,成为“流寇”的红军气数已尽,全军覆灭指日可待。他调集几十万重兵把红军逼到了云贵高原和青藏高原的交汇地带,在中国地理最复杂的地区,开始了一场极不对称的较量。正是在纵横无向的穿行中,长征仿佛地理大发现一样,在神秘的西部地域开辟了一条战胜敌人的通道。

红军开辟的,事实上是一条创造历史的精神航道。正所谓“心上有了理想的高峰,每个脚印都成了理想的路标”。这是一条怎样的精神航道?航道上留下的是一些什么样的路标?长征途中的毛泽东说过这样一句话:一夜宿营能干点什么呢?起码可以教给房东6个字:打土豪,分田地。这6个字,恰恰是当时红军最基础的信念。由穷苦人组成的这支世界上罕见的队伍,一路上告诉人们的也始终是这样一句话:我们是穷人的队伍。

在生命边缘坚守信念的同时,红军还沿途传播着他们的理想。他们用炭棒、白灰、红土刷刻下各种标语口号。据1935年3月10日《红星报》报道,红军某部在两天时间里写了600多条标语。伴随着红军的足迹,这些昭示理想的标语,把沿途的穷苦人也引向了一条精神的航道。信念的火炬同时点燃了穷苦人为命运做主的意识和尊严!

于是,长征的性质也由走投无路的撤退,变成了走向胜利的序幕。

意志创造了生命奇迹

2003年7月,来自英国的两位年轻人李爱德、马普安,决定挑战当年中央红军红四团从安顺场奔袭泸定桥的速度:一昼夜240里。结果,他们晚到了13个小时。也许他们并不清楚,即使他们真的在一昼夜内到达泸定桥,和当年的红军奔袭也依然没有多少可比性。当时的崎岖小路现在已经变成了平坦的公路;红军沿途还作战两次,消灭掉一个营的川军。

这实在是时过境迁的两种历史空间,由此呈现的也只能是两种生命状态。于是,历史永远记住了1935年5月29日的那个清晨。一昼夜奔袭240里的红四团的勇士们,创造了空前的生命纪录。

有了这样的生命纪录,历史,就从泸定桥那13根晃悠悠的铁索上渡过去了。

半个世纪后,一位叫谢伟思的美国军官,在泸定桥边慨然长叹:“在近50年之前克服种种艰难而夺取这座桥的伟大红军战士面前,每个人都会感到自己的渺小。”

生命是什么?似乎每个人都曾追问这个古老而常新的“斯芬克斯之谜”。今天的人们会有或深刻或浅薄、或浪漫或务实的答案。

对80多年前的长征者来说,他们的生命却是一些实实在在的东西。或许,它是高山的悬崖绝壁,是江河的险滩逆流,是天空的变幻莫测,是草地的渺无边际;或许,它是枪膛里的最后一颗子弹,是腰间系着的最后一根皮带,是战友粮袋里的最后一把炒面,是雪山顶上的最后一口稀薄的空气,甚至还是几粒藏在风干的牛粪里的青稞。

在这些实实在在的东西背后,始终有一个抽象的东西在支配着他们——那就是克服一切困难的意志!

长征是一段特殊的生命旅程,是由红军官兵的意志抒写的轨迹。它是对生存意志的最严肃的一场拷问,也是对生命的物质能量与精神能量的一次伟大发现,并且为后人树立了一个仰望生命高峰的界碑。

在1955年授衔的将军中,有13位断臂或独腿的将军。他们的故事告诉后人:红军长征前行的每个脚印,都在诠释着英雄,也诠释着生命的含义。像长征这样无后方依托供给、长时间长距离的行军作战,在世界军事史上是极为罕见的。于是,有人把长征比作充满苦难的炼狱。或许,正是在这炼狱中,生命的耐力与能量一次次得以延续和提升。

面对这样的生命意志,死神有时也不得不折服。

红军总政委周恩來的妻子邓颖超,在长征途中患上了严重的肺结核。长征结束后,她被秘密送到北平治疗。医生发现,肺部空洞都已钙化,肺结核竟然不治而愈。这样的奇迹在不少长征的幸存者身上都发生过。他们说,那时候不敢生病。不敢生病竟然就不生病或是很少生病,生了病竟然会自然痊愈——生命完全服从了意志。

对女红军来说,参加长征可能是她们生命中最悲壮的一页。她们像男人一样行军、打仗,筹粮、筹款,抬担架,做群众工作,护理伤病员,但她们承受着比男人更为严峻的考验。红四方面军妇女工兵营政委王泽南,凭一双“解放脚”走过了雪山草地;红一方面军九军团女红军杨厚珍,则是拖着一双小脚完成了长征。

长征之所以为长征,绝不仅仅是几乎每天的战斗考验,还在于必须跨越茫茫的雪山草地,接受生存意志和生命极限最严酷的挑战。

在红军医生戴正启的回忆中,“草地太荒芜,几百里,几万平方公里没有一点人迹,就好像我们是地球上最后一批人。”草地是名副其实的吞噬生命的“死亡陷阱”,许多红军官兵陷进沼泽地后,人们只能眼看着他们一步步被泥水淹没。

在荒无人烟的地方,更要命的是缺吃少喝。前面的部队把能够吃的菜叶、茎尖掐光了,后到者就只好拔草根来吃。在几近于原始人的生存状态下,煮吃身上的皮带,便成为维持生命的最后一个机会。今天的中国革命历史博物馆,依然保存着红二方面军总政委任弼时在长征中没有吃完的半根皮带。仅靠草根和皮带,生命是很难维系的。据估计,各路红军在草地牺牲的有1万多人,仅营级以上的干部就达48人之多。

班佑,是红军走出草地后的第一个大村落,在这里流传着许多红军故事:红军离开后,藏民看到很多房子里都有死去的红军战士,清理时发现他们的遗体都非常轻,一只手就可提起,而且一拉就发生断裂……这让在生死问题上很旷达的藏民困惑了很多年。

在这些悲壮的生命故事里,人们知道了什么叫“流尽最后一滴血”“耗尽最后一点力”。每个参加长征的人都提炼出了生命能量中最后的精粹,没有精神支撑,生命也许早已枯萎了。

倒下的红军,带走的是饥饿与疾病,留下的是奋斗到最后一刻的意志。对幸存者来说,这段生命的特殊行程则锤炼出更坚强的意志。一位外国学者由此评论:“长征无论从哪个角度讲,都是一部生命的史诗。”

拧成一股绳前行

据统计,从1934年8月红六军团奉中央命令西征开始,到1936年10月红一、二、四方面军在甘肃的会宁和宁夏的将台堡会师,长征的红军组织过600多次大小战斗,投入师以上部队参加的战斗达120次。

在重兵围追堵截之中,缺少装备且疲惫不堪的红军一路厮杀,为什么如洪流一般不可阻挡?

参加长征,半途受命转赴莫斯科向共产国际汇报工作的中共中央政治局常委陈云,是这样向共产国际汇报的:“每次战斗前,连队的党员都召开会议,选出后备指挥员,有四五个人。如果连长在前线受伤或者牺牲了,队伍不会跑散,因为第一后备连长会立即挺身而出;如遇不幸,第二后备连长又会代替他,一个接着一个。党员受伤后,为了不影响同志们的情绪,总是对他们说:‘没关系,你们继续前进吧。”

这是对长征红军的高度组织纪律性和罕见凝聚力的生动注脚。

不言而喻,长征红军的凝聚力,来自每一级团队在危险时始终有一个主心骨,而这些人在最危急时刻,总是毫不犹豫地勇往直前。参加过长征的老红军们都会这样说:“长征时天天打仗,那时的干部不好当,战斗最激烈的时候,都是干部、党员带头冲锋的时候。”

红二方面军第六师第十八团,长征途中不到一年的时间里连续换过4任政委。第一任政委余秋里和第二任政委杨秀山在战斗中身负重伤,继任的董瑞林和周声宏都不幸中弹牺牲。红军指挥员身先士卒的脚印,把集体的力量串联在了一起,使整个部队弥漫着浓郁的英雄主义氛围。

不能不承认,长征就是一次需要英雄而且英雄辈出的悲壮历程。在长征途中,有两句话是官兵们的常用语:打仗时常说“跟我来”,负伤乃至牺牲前则是“别管我”。这两句话或许囊括了“英雄”的全部含义。千千万万视死如归的英雄前仆后继地抱成一团,英雄就不再是个体,而是一个群体。对这样的群体,还会有什么力量能够打败他们?

和其他军队不同的是,红军中的英雄,不仅诞生在枪林弹雨的战场硝烟中,也常常孕育在行军宿营的日常生活中。这样的英雄,一路上默默奉献,倒下时悄无声息。在红一方面军红三军团司务长谢方祠的记忆中,他的连队9名炊事员都倒在了长征路上,其中5人是在草地饿死的。为他人做饭,自己却被饿死,这要有何等的人格境界。没有惨烈的场面,没有豪迈的气势,烧水煮饭的9位炊事员同战场上的4任团政委,同样悲壮与崇高。

正是每个人身上高扬的集体主义精神,让红军拥有了罕见的凝聚力,以至于平凡的人在这个集体的熏陶下能够成为英雄,进而甘愿为了集体而奉献自己的全部。

除了共同的信念、明确的使命和严明的纪律,红军的凝聚力还来自于官兵平等的制度和相互关爱、生死相依的情感氛围。过草地时,毛泽东和十几个战士一同拉着一根绳子前行,并感慨地说:“大家都是一根绳上的‘蚂蚱,我们的力量就要这样拧成一根绳。”红军总司令朱德总是“命令”战士们把可能有毒的野草先煮给他吃,然后再发通知让战士们吃。红二方面军总指挥贺龙,连续为一位生病的红小鬼陈伢子找来了4匹马,当第4匹马也倒下时,他又找来了第5匹马。他说,只要是活人,都要带着前进,这都是革命的种子。

就这样,红军领袖和首长成为红军将士生死相依的凝聚力中心,通过相互的感染、传递,在长征队伍中蔚然成风。于是,一袋干粮,一口炒面,一把野菜,一只有力的手臂,一次拉马尾巴的机会,都可能给绝境中的人带来生存的机会和前进的动力。千百个这样的故事汇合成长征精神的洪流,形成了红军拖不垮、打不散的强大凝聚力,并且使这支队伍成为人类历史上从未有过的让人向往的精神家园。仅此一点,就足以成为或养伤或掉队的红军不惜一切追赶队伍的全部理由。

就是这样一个群体,虽然当时大多数中国人对他们一无所知,但只要跟他们有过一面之缘或稍微有些交往的人,都会在不长的时间里受到感染。于是,长征途中的红军,在凝聚自身的同时,也吸引、吸附、吸收着一切向往它的人们。

经苗区,有苗族民众入伍;过彝区,有彝族同胞参军。家住四川阿坝马尔康、信奉佛教的僧人天宝,在红军经过他的家乡时,脱下袈裟参加了红军,成了中国工农红军的第一批藏族战士和中共第一批藏族党员。当过国民党贵州军政府总理和黔军总司令部秘书长的周素园,年近花甲,也毅然参加了红军,由此成为长征中年龄最大的红军新战士,踏上充满冒险的远征。

1934年至1935年,星罗棋布于中国南部和中部的革命根据地的红军,先后开始了迁徙和转移,有的上万里,有的数万里。但各路红军的长征从来都不是孤立的,他们总是围绕着总的战略意图,实行密切的战略协同和配合。所有长征的红军一次次、一段段,或直闯关隘,或迂回曲折,但在方向上都表现出自南向北进发的大走势。

于是,长征中的红军便有了7次大会师。会师成为长征中一道独特而壮丽的风景线:相互之间互赠给养,交流干部,介绍经验。顾大局、讲团结成为红军处理内部关系的自觉准则。每一次会师都是长征途中的一次盛大节日;每一次会师,都在向世人雄辩地证明:红军是名副其实的“斩不断的洪流”;每一次会师,都是一次开拓前进之力的凝聚与整合!

1936年10月,红一、二、四方面军的大会师,标志着长征胜利结束。这时候,红军只剩下3万人左右。

但毛泽东从他们身上看到了未来:“我们的人是少了一些,但都是经过严峻锻炼和考验的中国革命的精华,你们不仅要以一当十,而且要以一当百、当千。”正像物理能量有聚变和裂变一样,通过空前凝聚的红军力量,一旦释放出来,确实可以以一当十、以一当百。

美国学者威廉·莫尔伍德评论道:“长征塑造了一代新人,这代新人在不到20年的时间里,就推翻两千年来停留不前的伦理体制和政治制度。长征简直是将革命划分为‘公元前和‘公元后的一条分界线,其后发生的一切事情都要从这个举世无双的奇迹说起。”

一个叫索尔兹伯里的美国作家,晚年到中国采访后,1985年把他在美国出版的书定名为《长征——前所未闻的故事》。书中说:“本世纪没有什么事件比长征更令人神往和更为深远地影响世界的前途了。”

他们说的都是事實。

新中国成立后,评出的中国人民解放军“十大元帅”,其中有9位都是长征途中的高层将领。没有参加长征的陈毅,也是留在中央根据地坚持打游击战、九死一生的幸存者。

新中国成立时,中共中央最高领导层是“五大书记”:毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时。他们是长征的领导者。

“五大书记”逝世后,邓小平、陈云、叶剑英、李先念被称为中国共产党第二代中央领导集体重要成员,邓小平是核心。他们领导中国人民开创了改革开放的历史新时期。并不意外的是,他们也都参加了长征。