文化经济:意义流通的空间

——费斯克《理解大众文化》文本学解读

2019-03-13袁赛男

袁赛男

(中共中央党校(国家行政学院)科研部,北京 100091)

美国学者约翰·费斯克(John Fiske)是当代西方研究大众文化的代表人物之一。在《理解大众文化》中,费斯克走的是一条从“理论”(大众文化理论)到“文本”的路线,试图建构一种关于晚期资本主义社会的大众文化理论。过去研究费斯克的大众文化思想,侧重于考察其大众文化理论的总体框架、主要内容,而对大众文化“权力抵制”的前提即“两种经济”理论的研究则略显薄弱,或多或少忽视了费斯克“两种经济”特别是“文化经济”之于大众意义或快感的基础性作用。有鉴于此,笔者拟重点从“两种经济”的角度切入,对费斯克大众文化理论作分析和阐释。

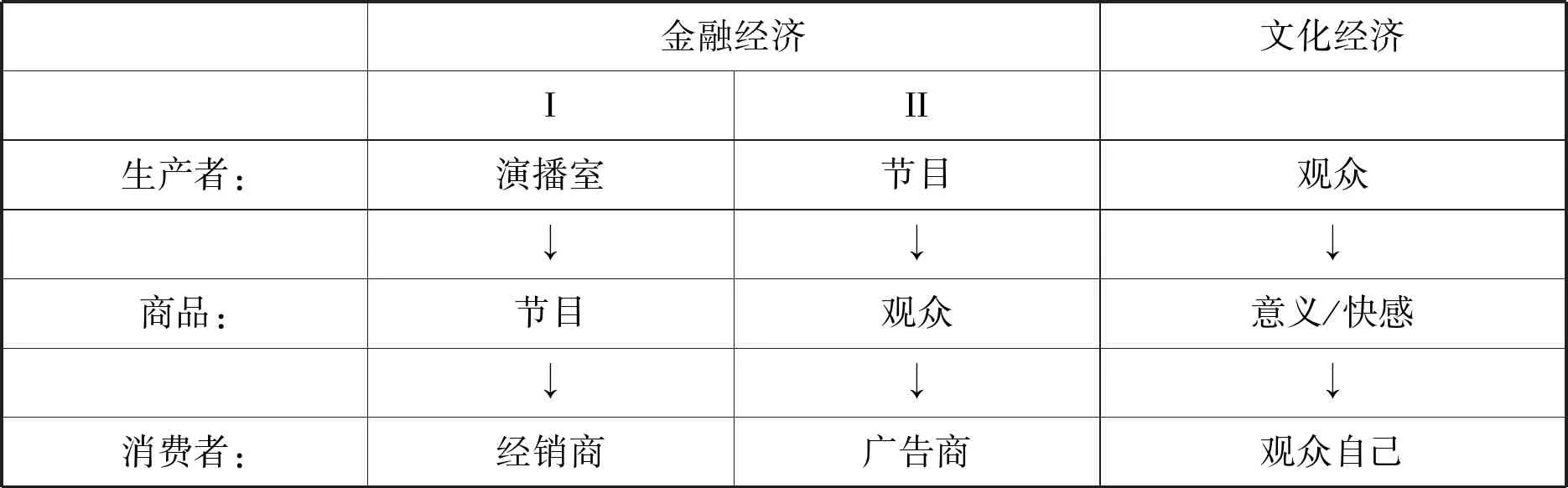

一、从一张示意图看“文化经济”

费斯克“两种经济”的模式可以用下图来说明(3)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓珏、宋伟杰译,北京:中央编译出版社,2001年,第25页。。

金融经济文化经济III生产者:演播室节目观众↓↓↓商品:节目观众意义/快感↓↓↓消费者:经销商广告商观众自己

图1费斯克的“两种经济”模式

下面,我们从三个方面对上图作一简要阐释。

(一)作为商品的受众

在《理解大众文化》中,费斯克以电视为例指认到,电视台生产出某一个电视节目,然后把它交给经销商。“对所有商品而言,这都是一种简单的金融交换。然而这不是事情的了结,因为一个电视节目,或一种文化商品,并不是微波炉或牛仔裤这样的物质商品。一个电视节目的经济功能,并未在它售出之后即告完成,因为在它被消费的时候,它又转变成一个生产者。它产生出来的是一批观众,然后,这批观众又被卖给了广告商。”(4)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第26页。

可以察觉,这一观点并非费斯克的首创。早在上个世纪 60年代,加拿大学者马歇尔·麦克卢汉就提出了“二次售卖”理论。其主要内容是:媒体把内容产品销售给受众,这是第一次销售;在此基础上,再把受众销售给企业赞助商,这是第二次销售。在第二次销售中,出资方是媒体经营的最终“消费者”,而受众则成为实现“第二次销售”的中介环节。因此,费斯克在这里实际上是借用了麦克卢汉的理论资源。但费斯克的推进之处在于,他重新评价作为商品的受众在资本主义文化工业中的作用。

同时,为了揭示“商品化的受众”的重要性,费斯克还对美国学者达拉斯·斯麦兹(Dallas W.Smythe)的观点作了扬弃。斯麦兹在《传播:西方马克思主义的盲点》一文中指出,“资本主义已经把它的权力从工作世界扩展到休闲世界,于是观众看电视这一行为,也就直接参与了把大众商品化那一行为,它为商业资本主义卖命的程度,一如装配线上勤劳苦干的工人。”(5)Dallas W.Smythe:“Communications: Blind spot of Western Marxism, Canadian Journal of Political and Society Theory”vol.1, No.3, 1977: pp.1-28.对此,费斯克指出,斯麦兹这一观点尽管深刻,但它仍是把意义或意识形态,仅仅解释为那一经济基础机械决定下的产物。其局限性在于,“它只能从耐穿、便宜、唾手可得这些层面,而无法从文化意义的多重维度,来说明牛仔裤的流行”。(6)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第26页。

需要说明的是,牛仔裤是费斯克大众文化思想构境的一个重要符号学表征。费斯克告诉我们,牛仔裤深刻地渗透着白种人资本主义的意识形态,“通过穿牛仔裤,我们接受了此意识形态之内的主体位置,成为该意识形态的共谋者”,(7)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第14页。也就是说,穿“破牛仔裤”,其抽象意义在于大众“对商品进行‘撕裂’或变形,以肯定人们有权利亦有能力将商品改造为自己的文化。”(8)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第17页。因此,“尽管资本主义有近两百年的历史,被支配的亚文化却一直存在着,并永不妥协地抗拒着最后的收编——这些亚文化的民众一直策划着‘撕裂他们自己的牛仔裤’的新方法。”(9)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第20页。至此,费斯克的“理论旅行”把我们的视线从“二次售卖”理论视域下受资本主义工业(经济基础)支配、看似相对被动的作为商品的受众,转移到了受众从文化意义上抵抗性地阅读“牛仔裤”这一文本上,从而论证了文化工业最重要的产品,是被卖给广告商的“商品化的受众”。

(二)意义产生的场域

可以看到,即使简单如牛仔裤,也有经济和文化两种解读层面,至于晚期资本主义其他商品也大体如是。而这两个层面的解读正是在“两种经济”中才得以存在的。应该说,费斯克提出“两种经济”是有其依据的:“在消费社会中,所有的商品既有实用价值,也有文化价值。”(10)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第26页。两种价值的存在及流通,才对应形成了两种经济。换句话,既然每一种商品都有两种价值,那么如果单从“金融经济”层面来讲商品的实用价值以及物质财富的流通,显然有失偏颇,有必要拓展原有的经济概念,在金融经济之外,明确提出文化经济。

从某种意义上说,“文化经济”是大众在“解读”文本时意义产生的场域。按照布尔迪厄的观点,在现代社会,社会空间分化成许多各自为政的场域,充满着大大小小、有意无意的“战争”。社会行动者无不卷入其中,在“习性”的规导下,前意识、本能地争夺这个场域的具体资源——特定资本,以获取更大利益。(11)Pierre Bourdieu,Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press.1977, p.41.这里的利益,未必局限于经济利益,意义或快感也是一种特殊的利益。费斯克明确强调,与金融经济不同,“在文化经济,流通过程并非货币的周转,而是意义和快感的传播。”(12)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第26页。其实,对于快感(或快乐),法国学者罗兰·巴特曾有论述。他用“小乐”和“极乐”这两个词来对大众解读文本时所产生的两种不同的快乐作区分。在巴特看来,这两种快乐并不是产生于文本本身,而是产生于观众与文本的联系之中。(13)Roland Barthes:The pleasure of the text, Basil Blaekwell, 1995,p.14.这一观点对费斯克很有启发。如果我们承认快感产生于读者与文本的互动当中,那么,同一文本在千万个读者那里自然就会产生千万个快乐,从这个角度看,文化产品“阅读”的过程本身就是快感产生和传播的过程。问题是,在这种互动中,观众究竟是被动的接受者,还是主动生产者,费斯克在巴特的基础上作出了明确回答。费斯克认为,文化经济的出场,带来了两种变化:一是主体身份的变化,观众从一种商品转变成意义和快感的生产者。二是商品价值的变化,“在这种文化经济中,原来的商品(无论是电视节目还是牛仔裤)变成了一个文本,一种具有潜在意义和快感的话语结构,这一话语结构形成了大众文化的重要资源”。(14)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第26页。从商品向文本的转变,值得引起我们注意。正是因为有了这一转变,原先的消费者变成了意义的生产者。理查德·约翰生提醒我们,文化研究的“目的是要消解‘文本’作为研究客体的中心。‘文本’不再由于自身的缘故而受到研究,也不是由于它可能产生的社会效果,而是为了它实现和使其成为可能的主体或文化形式。文本在文化形式中只是一个手段”,(15)罗钢、刘象愚主编:《文化研究读本》,北京:中国社会科学出版社,2000年,第33-34页。而人才是目的,才是真正的主体。按照费斯克的理论,意义的生产、流通,是大众这个主体“阅读”文本才得以成立,这一点不可能在金融经济中实现,而只能是在文化经济中发生。

(176)瓣叶细鳞苔 Lejeunea cocoes Mitt.杨志平(2006);李粉霞等(2011)

(三)对商品“权且利用”的大众

在工业社会,大众文化是一种工业化文化,大众文化资源也是一种工业化的文化资源。在费斯克看来,“资源”一词,不仅包括符号学资源或文化资源,也包括物质资源,甚至二者本身就是相通的,是金融经济与文化经济二者共同作用的商品。那么,这些商品与大众是一种什么关系呢?这是费斯克非常关注的问题。依费斯克之见,晚期资本主义的商品,深深地打上了资本主义工业的烙印,因而它首先是外在于大众的。“大众无法也未曾生产自己的物质商品或文化商品”。(16)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第27页。然而,这并不意味着大众文化就无法存在,大众可以“权且利用”资本主义工业所提供的商品。请注意,这一转折,才是费斯克要刻意强调的。质言之,费斯克就是要说明大众是如何“权且利用”资本主义工业化商品的。

需要说明的是,“权且利用”这一概念并非费斯克首创。在法国学者米歇尔·德塞都(Michel De Certeau,1925-1986)看来,“大众必须凭借他们手头拥有的东西度日,而他们所拥有的,便是文化(和其他)工业产品”。德塞都在《日常生活的实践》一书中提出了一连串的隐喻,比如战略、战术、游击战、偷袭、诡计、花招等,而这些隐喻背后的一个逻辑假设就是“强势者是笨重的、缺乏想象力的、过度组织化的,而弱势者则是创造性的、敏捷的、灵活的。所以,弱势者采用游击战术对抗强势者的战略,偷袭强势者的文本或结构,并不断对该体制玩弄花招。”(17)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第32页。受德塞都的影响,费斯克沿用了“权且利用”这一概念,并作了发挥。费斯克坦言,“大众文化的创造力与其说在于商品的生产,不如说在于对工业商品的生产性使用,大众的艺术乃是‘权且利用’(making do)的艺术”。(18)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第27页。

为了形象地说明这个道理,费斯克举了一个商场服装标签转移的例子:两位秘书小姐为打发午餐时间而到商店随意看看并无意购买时,……她们试穿服装,在店内的化妆镜前或彼此眼神中,消费那“偷来的”形象,将百货商品妇女服饰部这一场所转化成他们的午餐空间,并且对该场所的衣服、鞋子以及其他女性装饰品等战略性布置的摆设,进行战术性骚扰。(19)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第40页。这种战术性骚扰,显然是耍了一个诡计,可能不高明,但却也屡试不爽。德塞都指出,“事物现行的秩序,恰恰是‘大众’的战术所瞄准的目标,这些战术全然不会幻想那秩序会随时改革,或迅速改革。虽然在别处,现行的秩序会被宰制性权力所利用,或者被某种意识形态话语完全否定,但在此处,该秩序则被某种艺术所玩弄。”商场是为了说服消费者购买才设置的场所,允许试衣是为了说服消费者购买才设定的规则,这种场所、这一规则背后有鲜明的资本主义权力宰制的痕迹,但面对这一场所、这一规则,大众通过“权且利用”的艺术迂回实现了自己的目的,完成了对权力宰制的抵抗和消解。从这个意义上讲,“文化经济”体现了大众对商品的一种“生产性使用”,即是在使用过程中积极主动地生产出意义与快感,并使之在文化经济的系统中流通。

二、从三组对立关系把握“文化经济”的意蕴

单从受众、场域和“权且利用”的艺术这三个角度来把握“文化经济”,可以“登堂”,却未必可以“入室”。要深刻理解“两种经济”中的“文化经济”,需要返回到一组组矛盾对立关系中去把握。而对这一组组对立关系的阐发,正是费斯克作为西方马克思主义学者的理论特长所在。

(一)“两种经济”与“两种需要”

费斯克认为,文化商品想要流行,就必然要面临一对相互矛盾的关系,或者说要满足一对相互矛盾的需要:矛盾的一方是金融经济所带来的中心化、同质化的需要。我们知道,任何一种产品,只有它赢得的消费者越来越多,它被再生产的可能性才会越来越大,而它得到的经济回报才会越来越高。这就决定了流行的文化商品,“必须诉诸大众的共同之处,并否定社会差异。”(20)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第27页。具体到资本主义社会而言,由于大众所共同拥有的是一种宰制性的意识形态,它所得到的也不过服从或被褫夺权力的体验。在这个角度看,资本主义文化工业的经济需要,同资本主义社会秩序具有规训性质的意识形态是完全吻合的。用费斯克的话说,“所有的文化商品,多多少少都具有我们可以称之为中心化的、规训性的、霸权式的、一体化的、商品化的(这类形容词几乎可以无限繁衍)力量。”(21)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第27页。矛盾的另一方是文化经济带来的大众的文化需要。在费斯克看来,文化需要是社会效忠从属关系的“流动式策源地”,它僭越了个人阶级、性别、种族等范畴。大众的文化需要把一种商品赋予文化的色彩。“它也规避或抵抗文化商品的规训努力,裂解文化商品的同质性和一致性,袭击或偷猎文化商品的地盘”。(22)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。因此,费斯克干脆说,“所有的大众文化都是一场斗争过程,而这场斗争,发生在社会经验、人的个性及其与社会秩序的关系、该秩序的文本和商品的意义之上。”(23)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。“阅读种种关系,会再生产并重新展现种种社会关系”,(24)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。而再由这些社会关系实际上不难发现权力宰制、抵抗和规避的身影。

应该看到,“两种经济”带来的两种矛盾的“需要”,并非静态的冲突与对立。换言之,尽管从金融经济中保留文化经济的相对自主性,可以让文化商品具有抵抗或规避的用途,但金融经济并不会因此自甘认命,束手就擒。正如费斯克提醒我们的那样,“撕破或漂白自己的牛仔裤,是一种策略性的抵抗行为;而资本主义工业将这种抵抗行为收编到自己的生产体制,乃是一种相应的遏制策略。”(25)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。这种遏制策略投射到资本主义传媒领域,就会呈现出:广告业总是力图使社会差异符合文化的差距和产品的差异,力图控制商品的文化意义,使之尽可能紧密配合金融经济的运转。显然,在费斯克那里,资本主义传媒业试图在“金融经济——商品差异——社会差异”这一宰制性链条中发挥重要作用。

(二)“经济宰制的同质化”与“大众文化的多样性”

费斯克认为,晚期资本主义是一种“白种人的父权制资本主义”,具有较为悠久的宰制传统。这种宰制传统对身处其中的社会主体有着明显的同质化需要。当然,这种同质化需要并不是体现为绝对的同一,而是更多地呈现为“一种被控制的多样性”。(26)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。在费斯克看来,这是“一种由资本主义生产模式的需要所决定、所限制的多样性。”(27)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。与由宰制带来的同质化需要形成鲜明对比的是大众文化的多样性,用费斯克的话说,“我们的社会是多样化的,而这一多样性,面对形形色色的同质化策略,是靠大众与文化的力量维系下来的。”(28)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第28页。显然,大众文化在维系多样性的过程中发挥了巨大作用。费斯克有如下阐述。

资本主义需要各式各样的社会控制,以便再生产自己和自己的主体,所以它生产出阶级差异,以及这些阶级当中微量的或局部的差异。

不过,社会的多样性却超出了资本主义、父权制、种族宰制所需要的程度。父权制当然需要性别差异,并且是在性别差异上兴旺起来的,但它不需要女性主义,也不需要女性放弃婚姻,或作单亲妈妈,以抚育没有父亲的孩子。(29)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第29页。

通过上述案例,费斯克实际上向我们展示了权力宰制下“同质化”与大众文化“多样性”之间的冲突。同质化意味着规训,而多样性则蕴含着对权力的抵抗以及对自由的向往。应该说,费斯克的观察是相当深刻的,他把布尔迪厄、德塞都、巴特、霍尔、巴赫金等人的理论作为学理基础,对晚期资本主义文化现象进行了系统剖析,但是事实上,这些剖析离不开一个更为深刻的底层逻辑。也就是说,如果说文化是冰山一角的话,那么,要准确认识这个“冰山”,就必须透过“海平面”,深入到它的底座去认识,深入到费斯克对社会构成的理解和把握中去认识。

(三)“大众的层理”与“层理中的大众”

要探讨社会的多样性,就绕不开费斯克对“大众的层理”的论析。为了说明“大众的层理”,费斯克曾作过如下几个判断。第一,“文化是一个活生生的、积极的过程:它只能从内部发展而来,而不能无中生有,或从外面强加而成”(30)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第22页。。换句话说,大众文化是由大众(而不是由文化工业)促成的。这就好像英国学者约翰·斯托雷所剖析的西海岸摇滚乐一样,它“是从底层发展起来的,而不是从‘上’至下强行的一种音乐”(31)约翰·斯道雷:《摇滚霸权:西海岸摇滚乐与美国的挑战》,陈永国译,罗钢、刘象愚主编:《文化研究读本》,北京:中国社会科学出版社,2000年,第440页。。在费斯克看来,文化工业所能做的,是为形形色色的“大众的层理(formations)”制造出文化资源,供大众来使用或拒绝。第二,“‘大众’并不是一个固定的社会学范畴”,而是一组“变动的效忠从属关系”(32)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第23页。。这意味着,形形色色的个人在不同的时间内,可以属于不同的大众层理,并时常在各层理间频繁流动。效忠从属关系由内部产生,并在特定时间、特定语境中,由大众决定,以语境和时间为基础,而不是“结构性地”产生。用费斯克的话说,社会效忠关系“是实践的事,而非结构的事”(33)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第24页。。这一观点与汤普森相近,因为在汤普森看来,阶级关系也是流动不定的,“如果我们将它固定在特定的时刻剖析它的结构,它便规避分析。”(34)E.P.汤普森:《〈英国工人阶级的形成〉序言》,赵国新译,罗钢、刘象愚主编:《文化研究读本》,北京:中国社会科学出版社,2000年,第139页。第三,社会体制的结构与文化效忠从属关系之间,虽然存在关联,“但它们绝非僵硬地彼此决定着”。(35)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第23页。费斯克甚至提出了“游牧式的主体性”(nomadic subjectivities),即人们能够在社会机构的网络间穿梭往来,并根据当下的需要,重新调整自己的社会效忠从属关系,进入不同的大众层理。第四,所有社会效忠从属关系的调整,都是在种种权力关系的结构中进行的。这意味着,所有的社会效忠从属关系,不仅仅具有“同意谁”的意义,还有“反对谁”的意义。(36)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第23页。这也是为什么约翰·斯道雷会说“通俗文化是地地道道‘人民’的文化。它‘常常等同于一种高度浪漫的观点’,即工人阶级文化被视为现代资本主义内部象征性抗议的主要来源”。(37)约翰·斯道雷:《文化理论与通俗文化导论》,杨竹上、郭发勇、周勇译,南京:南京大学出版社,2001年,第14页。

在这样一个理论分析框架内,费斯克指出,大众所处的社会正是“围绕着各种差异轴(譬如阶级、性别、种族、年龄等等)所组成的一种复杂的基质”(38)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第29页。,才得以结构成形。需要特别强调的是,费斯克所谓的“大众的层理”,并不是固定不变的结构,也不是完全被动的,而是有着一定程度的流动性。形象地说,“大众的层理”就如同延展分布的地层,地层之间的岩浆却是流动的,遇到薄弱处,条件成熟时,也要会喷薄而出。在这个角度讲,“大众的层理”是分布的,而“层理中的大众”却是流动的,二者并不矛盾。更为重要的是,大众的这种流动,从形成看以差异为导向,从结果看却以权力为向度。因此,费斯克提醒我们,“每一个差异轴都有一个权力向度。”(39)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第29页。只有权力向度上的差异,才是导致社会差异的重要原因。有权力的向度,自然就会有当权者对大众的宰制和支配,同样,自然就会产生大众对权力的抵抗或规避。这是从单一的差异轴来看的。而从多种差异轴来看,尽管阶级、性别、种族、年龄都存在差异轴,且不同的差异轴各有其鲜明的特点,但大众完全可以在不同差异轴之间根据需要随时切换。为了说明这个道理,费斯克还以大众在观看电视剧《全家福》(All in the Family)的感受为例作了深刻分析:观众在观看主人公阿尔奇·邦克时,会因为把自己放在他们所塑造的不同的社会层理与文化效忠从属关系中,而对这一人物形象有迥然不同的理解。当观众把邦克用作一种文化资源,来思考他们自己的社会体验和意义时,邦克的意义,便能够并的确在阶级轴、年龄轴、性别轴、种族轴之间(此处仅枚举若干最明显的轴线)移动不止。(40)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第30页。费斯克语重心长地说,“大众文本的这种多义的开放性(polysemic openness),正是社会差异所需要的,并被用来维持、置疑、思索这些差异。”(41)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第30页。

三、“文化经济”是对经典马克思主义的创新,还是背离?

(一)从学术史看,可视为创新

从学术史看,费斯克的“两种经济”理论特别是其对“文化经济”的阐发,可以视作对马克思主义经典作家相关思想的坚持和发展。

其一,费斯克所讲的流通,坚持和发展了马克思的“流通”学说。我们知道,所谓经济,通常是指在一定范围内所有生产、分配、流通和消费活动与关系的总和。生产、分配、流通和消费是整个经济活动(一定意义上也是社会生产过程)的四个重要环节。在批判前人经济学成果的基础上,马克思第一个对流通作了科学分析,区分了简单商品流通与资本主义商品流通之间的差别,揭示了流通在整个社会再生产过程中的重要作用和地位。正是通过流通环节这个桥梁,马克思透过表象深入到了事物的本质,论证了“资本主义的生产过程是使用价值的生产过程与价值形成(增值)过程的统一,是生产过程和流通过程的统一”。(42)顾宗枨:《马克思流通理论的现实意义》,《社会科学研究》1983年第2期,第2页。马克思的这种论述方式对后人影响深远。法国符号学家朱丽亚·克里斯蒂娃指出:“马克思关于交换体系的批判性考察,可以令人想起有关符号和意义流通的现代批判。而且,在关于符号的批判性论述中也包含了有关货币的批判性论述。”(43)朱丽亚·克里斯蒂娃:《符号论、批判的学术以及学术的批判》,西川直子:《克里斯托娃——多元逻辑》,王青译,石家庄:河北教育出版社,2002年,第32页。意义的流通实际上凸显了文本作为可流通商品的价值客体的一面。确实,费斯克也是把流通作为经济活动的重要环节来看,强调“在文化经济中,流通过程并非货币的周转,而是意义和快感的传播”(44)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第26页。通过《理解大众文化》,费斯克想表达的是,“生产诸种意义时所带来的快感,它们围绕的是社会认同和社会关系,并通过霸权力量进行符号学意义上的抵抗,而在社会的意义上运作。”(45)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第58页。深入考察意义和快感的流通,才是费斯克区分“两种经济”特别是强调“文化经济”的目的所在。

其二,费斯克所讲的“意义”,坚持和发展了马克思的“精神生产”学说。同物质生产相比,意义、快感属于精神生产,而对于精神生产,马克思实际上做过非常深入的讨论。同德国古典哲学家不同,马克思强调精神生产源自物质生产,“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。人们的想象、思维、精神交往在这里,还是人们物质行动的直接产物”(46)《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,1995年,第72页。。在马克思看来,从社会历史整体而言,物质生活对精神生活具有决定性意义,“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”(47)《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第32页。但需要注意的是,马克思并不否认精神生产有其独立的反作用。在马克思看来,把物质生产同精神生产联系起来看待,就必须“把‘内在财富即文明要素’同物质生产的组成部分——物质财富区别开来,‘文明论’应该研究文明要素的生产规律”。(48)《马克思恩格斯全集》(第26卷),北京:人民出版社,1972年,第295页。从这个意义上,费斯克显然是沿着马克思所指出的道路,结合晚期资本主义文明发展状况,特别是聚焦于大众文化往前走了一大步,只不过这种在一定程度上脱离了社会结构分析、阶级分析的符号学发挥,其深层的阐释力也有明显的局限。

其三,费斯克所讲的“大众”,坚持和发展了马克思的“群众”学说。在费斯克那里,大众与群众是一对既相互联系又相互区别的概念。大众与群众的共通之处在于,二者都是处于权力“宰制”之下,都是权力压迫的对象。从具象角度看,马克思主要是在阶级社会的视域内讨论群众,“在阶级社会,群众是统治阶级维护自身统治的工具,是处于社会下层、地位低下的群体,是奴隶、平民、农奴、帮工,是被压迫者的代名词”。(49)《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,2012年,第400页。而费斯克笔下的“大众”,典型代表是那些“没钱而有闲,消费的是场所与形象,而不是商品”(50)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第38页。的人,受德赛都的影响,费斯克称他们是“出类拔萃的游击队员”,善于把“商城这一场所转化成自己的空间,来展现他们的对抗性文化”。(51)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第38页。与此同时,费斯克格外强调大众与群众的差异。如果说马克思所讲的群众是物质生产的承担者、社会生产的体现者,是相对固定的集合概念的话,那么费斯克所讲的大众则具有流动性。“我可以为我自己缔造迥然不同的文化效忠从属关系……当年龄轴变得至关重要时,我此时的效忠从属关系,就可能抵触那些在其他时间、更为切中肯綮的性别轴、阶级轴或种族轴中形成的效忠从属关系。”(52)[美]约翰·费斯克:《理解大众文化》,第29页。费斯克甚至讲,“同一个人,在不同的时间,当他或者她改变自己的社会效忠从属关系时,既可以是霸权的共谋者,也可以是霸权的抵抗者。”进而言之,“他们是一组变动的社会效忠从属关系”。显然,费斯克对大众的这个界定,要比马克思意义上的群众更具有流动性或机动性。马克思在分析群众这一概念时主要是从社会历史发展的宏观层面来谈的,“历史的活动是群众的事业,随着历史活动的深入,必将是群众队伍的扩大”。(53)《马克思恩格斯全集》(第2卷),北京:人民出版杜,1956年,第103-104页。而到了费斯克这里,他已经把阶级的维度解释成一个“差异轴”,是多个“差异轴”的“之一”,而不是“唯一”。

因此,无论是流通、意义,还是大众,费斯克对马克思的相关思想既有坚持,也有发展,甚至是沿着马克思的路往前走了一大步,这值得充分肯定。

(二)具体结论上逐渐偏离方向

但也要看到,费克斯沿着“大众文化”这一分支特别是在具体结论上逐渐偏离了马克思所指引的方向。事实上,费斯克的这种抽离了阶级分析的符号学阐释,引起了国内外学者的质疑。英国学者吉姆·麦克盖根认为,费斯克的这套理论带有很强的主观设定成分,牺牲了经济和技术的决定力量,而把大众文化研究归结为一种针对消费的冲突对抗阐释模式,从而显示出文化研究领域学术批判能力的萎缩,预示着一个“从更具批判力的立场退却的阶段”(54)Jim McGuigan:Cultural Populism,London:Routledge,1992: pp.72-75.。澳大利亚学者约翰·多克认为费斯克的理论带有“一种危险的立场,即把更加同情大众文化变得典籍化、变得公式化,渐渐成为正统观念”。费斯克是在用“神学或教育学的语调”为人们设计了一个快乐的世界。在这个快乐世界里,“人们以一种轻松的、游牧的方式游移于各种主观属性和身份之间,享受了反抗和对抗的种种乐趣”(55)John Docker:Postmodernism and Popular Culture:a Cultural History, Cambridge: Cambridge University Press, 1994: pp71-80.。英国媒介理论家和女性主义学者安杰拉·默克罗比指出,“对能动性的强调常常跟在某些地方出现的‘快乐’的咒符相联系,‘快乐’这个词很容易滑入对于文化产品的最肤浅的不加思考、不加区分的赞颂”(56)Angela McRobbie:“New Times in Cultural Studies”,New Formations, No.13 (Spring), 1991, pp.1-18.。我国学者赵斌也认为,费斯克“放弃了严肃的社会学分析,将被分裂为能指和所指的符号拿来摆积木游戏,结果肯定是社会现象的严重误读”。“费斯克代表的这类文化研究在刻意强调平民的文化抵抗的积极意义时,恰恰忽略了西方晚期资本主义社会结构中依然普遍存在的政治经济上的极端不平等的事实。”(57)赵斌:《社会分析和符号解读:如何看待晚期资本主义社会中的大众文化——中文版导言》,约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓珏、宋伟杰译,北京:中央编译出版社,2001年,第9-13页。

然而,必须看到,费斯克并没有走到马克思的反面。与其说费斯克在许多地方都与马克思有所差异,不如说他是在不同维度上对马克思思想作了细化和深化。总体而言,马克思关于经济流通、精神生产、人民群众的分析从角度上侧重于宏观的社会历史层面,而费斯克的阐释从角度上侧重于中观甚至微观的大众文化层面,正如英国学者尼克·史蒂文森所指出的那样,费斯克对“通俗文化的研究,并不是关于政治经济学、意识形态或公共领域的宏观性问题,而是关于弱者的规避战术。这种观点对那些始终忽视受众参与符号造反的人,提供了一剂重要的矫正药。”(58)尼克·史蒂文森:《认识媒介文化:社会理论与大众传播》,王文斌译,北京:商务印书馆,2001年版,第151页。

费斯克的理论突出了群众对资本压迫、权力压迫的反抗性,并对晚期资本主义社会大众反抗权力宰制的内在机制作了深入细致的探讨,对人们思考现代社会大众文化颇有方法论启示意义。一方面,费斯克的理论探索充分说明马克思主义的立场观点方法并没有过时,也就是,尽管晚期资本主义社会同马克思主义经典作家所处的时代条件多有不同,但马克思主义基本原理依然有着强大的理论阐释力,对此应坚持必要的理论自信;另一方面,当前我国意识形态建设、大众文化生态建设,机遇前所未有,挑战也前所未有,如何充分发挥大众积极性、主动性,同时规避和消除其对权力、意识形态建设的负面影响,费斯克对晚期资本主义大众文化的深刻分析,在方法论层面而非具体结论层面,有着重要参考价值。