房奇:艺术不是“红灯停,绿灯行”

2019-03-12王诤

王诤

2018年12月16日, 青年先锋艺术家房奇的个展“ 仿利斯/FOLICE”在798 艺术区T6 画廊正式开幕,展览为期整整三个月,将在2019年3月17日落下帷幕。开展前,本次个展的策展人、墙艺术创始人苏晏女士在朋友圈中贴出一张白底黑字的邀请函:正中的一组指代“错误”与“正确”的符号很是打眼。略显吊诡的是,这对硕大的“叉叉”与“钩钩”又被一条更粗壮的黑线拦腰划过,似乎表征了展览的意义旨在打破世人艺术认知中惯见的二元对立。

没有非黑即白,这倒是令人联想到本次展览的主题“FOLICE”,作为一个臆造的词汇,它源自英文单词“FAKE+POLICE”的拆散与重组。考量这两个词汇从辞典到社会语境中的意涵,不难发现前者由书面的“伪造、篡改”亦可以延伸出后现代社会“消解与解构”的大命题;而后者字面意思虽代表一种威权与权威,实则更表征一种在社会性话语系统中规则与秩序的强硬化身,进而能对不稳定的疑问状态进行着干预与切断。是以“FOLICE”的取名,倒是窥见艺术家在“FAKE+POLICE”二者相互渗透、彼此牵扯又彼此抗拒的关系基调之上,对固有的美学思维和社会系统画出了一个巨大问号。

诘问,自然可以被视作一种先锋的姿态。这在T6 画廊正门一辆被艺术家改装成装置作品的奥迪轿车上便可见一斑——尽管在整个798 艺术区,一切当代的艺术存在,你方唱罢我登场,早已眼花缭乱到令人见怪不怪,但当一辆轿车的车顶被安装上警灯,车辆周身贴满了英美常见的符号时,还是令经过的行人不由得一怔,纷纷驻足拍照留念。房奇为本次展览所创作的丙烯作品大都被冠名为“无题”(Sans Titre),这些作品色彩绚丽而明亮,视觉呈现错综复杂,当我们试图在其中寻找某种规律时,似乎总是无解,只是能够隐隐感受到艺术家背后的逻辑,就像“Folice”这个自造的单词一样,由“点、线、面”构成的抽象绘画里,应该藏着艺术家的创作线索。

1977 年,房奇出生在山东临沂,可以算作改革开放的同龄人。众所周知,与中国当代史以1949 年新中国建政为起始划代不同,中国当代艺术的分期同样要以1978 年党的十一届三中全会上摒弃“以阶级斗争为纲”,全面转向“以经济建设为中心”为时代分野。在房奇成长的八九十年代,中国当代艺术运动从无到有,可谓狂飙突进。但之于少年房奇,尽管祖辈中从不乏从事艺术行业,但从小长在当地的交通学院大院,他自言先学会了法国哲学家米歇尔·福柯在《规训与惩罚》中的一课。接受采访时,他甚至引用书中的名言自我调侃,“人灵魂的历史现实是:生于被束缚与被监视。”

房奇自幼便喜欢画画,但父母却觉得文艺的事儿适合女孩子搞一搞,一个男孩子在彼时的社会氛围中还是应当遵从“学会数理化,走遍天下都不怕”的律令。面对家庭对个人艺术爱好亮出的“红灯”,房奇给出的回答时“踩脚油门,冲过去”。他喜欢在课堂上用课本涂鸦,这些偷偷摸摸的作品有一次被突如其来的穿堂风吹得漫天飘舞,“没说的,回家挨顿打是必须的。”数理化的荒芜与渐长的年岁,让他在中学后终于得以光明正大地拿起画笔。在山东艺术学院,习练油画的他专业技法日趋完善,但面对院系内国、油、版、雕等创作手法彼此门禁森严的现实,他又一次陷入了彷徨。

“我当时感觉很不舒服。尽管国门早已打开,欧美后现代艺术的风貌可以通过各种途径被了解,但那些文字和影像资料都是冰冷的,看了一圈后还是觉得不明所以。而身旁的美展,哪怕是去北京、上海游学所见,要么是自说自话,要么是在用另一种新的形式继续讲正确的废话,总之都无法收获营养。回到学校,自己在作品中刚想做些‘实验,却常常被修改、矫正,他们是出于责任心来为学生改画,但若干年后跳出来看,这未尝不是对个体实验性的一种扼杀。但庆幸的是,我们工作室的老师蛮鼓励我们走出去的。”房奇说。

房奇自认为从初中到大学,自己都处在临摹阶段,“有画得还不错的画,但没什么真正的属于自己的创造。”大学毕业后,经过简短而紧张的语言学习,他选择去法国继续为个人的艺术创作寻找出路。全法国有56 所公立美院,他愣是没有找到油画专业!他这才发现尽管到了新世纪,中国内地许多美院的教学体系仍固守“苏派”的遗铎,“但就世界范围而言,不独是艺术观念,艺术教育体系都早已被颠覆了”。来到勒芒高等美术学院,房奇曾做过一个综合材料的绘画作品——在国内时美院大学生的毕设作品中你经常可以看到类似的情形,被窦唯或是谁的一首摇滚乐激发出的灵感,糅进达利的超现实主义以及弗洛伊德《梦的解析》中的一些理论。“这幅作品拿到老师那里,他看完先是退后了几步,进而打量着我说,‘房奇,你的作品不错,但这是我爷爷奶奶那时候思考的问题。”

反思规则,继而从一个个条条框框中跳出来,找到属于自己的艺术表达成了彼时房奇必须去面对的事情。“我们学校有很多的工作室,声音工作室、钢铁工作室、陶瓷工作室,当然也有绘画工作室,每—个工作室里都有不同的技术人员可以给你帮助,但这就好像是你面前摆上了满汉全席,你却不知道怎么下筷子。过去的经验给了我一些惯性,但这实际上是一种禁锢,到了一个新的环境以后,那时的光景把自己的一切归零,无论经济、感情,还是从前所学,一切都没有了。”他说自己开始像海绵一样“泡”在各大艺术展上,直到看到当代艺术史上极具辨识度和影响力的艺术家弗朗西斯·埃利斯的作品,才开始真正有顿悟的感觉。

“埃利斯是一位出生于比利时的墨西哥艺术家,一位强迫性流浪者。他最著名的作品便是推着一大块冰在墨西哥城的街道上行走,从早上9 点走到晚上,整整9 个小时,直到冰块融化成一摊水。这个看起来有点白費功夫的事情,被放在名为‘有时候做事毫无意义 (Sometimes Making Something Leads to Nothing)的标题之下展出。这个作品对我影响很大,我以前做艺术作品其实就是一种模仿,是跟着前者的探索亦步亦趋。现在我要把自己潜意识里的东西拿出来。”房奇说现在还记得顿悟时的畅快,“做艺术其实就是做自己,就是把个人的经历,那些你曾时时刻刻遇到过的东西拿出来,它们是最真实的,而最真实的东西往往就贴在你的面前。”

或许是童年的影响,交通学校令行禁止的规训开始成为房奇从那时至今的一大创作滥觞。他用红绿灯做了一个作品,作为一种全球通用的交通信号,光源的轮替代表的意思不言自明,艺术家将自己置身在红绿灯附近,或是在等待某一信号的出现,或是在信号出现后作出种种相应的动作——在既有的规则之下,探讨存在与虚无。房奇说马路与行走也构成了他的另一件影像作品,“那是一条在勒芒的公路,我沿着马路中间的实心线向远方行走,背后一架摄影机记录我前行的身影,以及两旁交错相向的滚滚车流。”现今这件影像作品就摆在“ 仿利斯/ Folice”展厅的一隅,房奇站在显示器前望着当年的自己,若有所思,“那条实线其实很像东方哲学里的八卦,但艺术行为不该自我设限,不是‘红灯停,绿灯行。这个行为只是一个过程,无始无终,亦无黑白,正反……艺术在哪儿,它不是那条线也不是两边,他就在行走着,存在着……当画笔已然无法表达内心真实的状态时,唯有行为才能够让苍白的语言变得鲜活。”

Q&A

Q:《北京青年》周刊

A:房奇

“當你用一个个‘不是去定义艺术,反倒可以逼近艺术的真相”

Q之于这个展览名称,当初为什么会起这个名字,“仿利斯FOLICE”?

A这次展览的名字来自于这个伪装的FOLICE警车。FOLICE这个词是“FAKE/FANGQI+POLICE”的置换,为此我还在“FOLICE”的标志里使用了我的个人剪影,其实它本身并没有确切意义。也就是并没有给观众交代一个确切的含义,但这一切和展览本身一样都隐藏在观众与作品之间沟通时所组成的关系里,这有点只可意会不可言传的意思。其实我本来并没有想给出中文名,因为一个“仿”字还是透露出了一些经验性信息,而太具象或者有导向的名字会过分限定他人对于一个作品或者展览的理解维度。

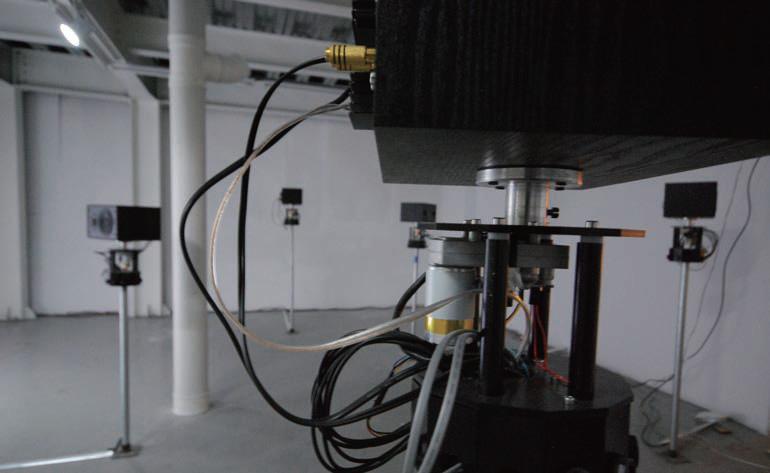

Q在展厅中还有一件影像作品《信仰被证明超越了规则》,甚至令我想到了福柯的《规训与惩罚》。毫无疑问,警权是一种公权力,意味着一种强制性的秩序与规则,拿来做艺术的表达,你想去说明些什么?

A这件装置作品便是“FOLICE”得名所自,这是一辆被篡改的国外警车,它的中文名“仿利斯”其实更能指向一种戏仿的意涵,我觉得它构成了一种对于秩序规则的认同与反讽。认同什么?认同艺术本身是无法超越意识形态的,艺术本身自带社会属性,不可避免要被刻上秩序与规则的烙印:而反讽的部分,则是通过仿制与篡改,将原本清晰的秩序,重新放回到辩证的模糊地带,并对其提出反向的质疑。至于你提到的《信仰被证明超越了规则》,我以为它所呈现的是对这一话题的延伸:用规则对规则进行惩戒,导致了规则与意义的双失效,并最终演变成一种对于自身的反讽与嘲弄。

Q从进入展厅起,被命名为《无题》的丙烯绘画作品便让人避无可避,尽管你抽离了具象的人物和建筑,但依旧可以看出这些作品来自于欧元乃至人民币。

A没错,从某种意义上说,我比较擅长用具有社会学性质的美学理念,来呈现自我对于这个纷繁复杂世界和时代的思考。但这些作品并不会给观众提供一个具有固定指向的答案。我从来都认为艺术具有不断发展的特性,是以我的每一件作品都是在向观者提问,却又不给予任何确切的答案。在这些作品(《无题》)中,通过蕴含其间的点、线、面、色彩构成关系等等,模糊并打乱了货币原本单一的符号指向性,消解了它本身具有的强烈社会属性,也为观众提供了更多用来解读作品的宽泛入口,并将艺术的审美功能,完全融入进关于社会结构的插入式隐喻之中。

Q除了刚才说过的《信仰被证明超越了规则》,还有一件影像或者说多媒体作品,我看主角就是你在一条马路中间的实线上行走,似乎被寄予了某种东方的哲思?

A这件影像作品我命名为“Funambule”(走钢丝的人),是我的一次行为艺术,借用的就是影像语言。这件作品也是围绕着对于秩序与规则的思考而展开的,我用3分6秒的时间,沿着某条欧洲公路的白色单实线,穿越两边的喧嚣车流,一步一步走出,直至消失在画面之外。在影像正中,是一条公路中心的实心线,按照交通规则来说,左右两边,你是不可以跨越的,它就像是一堵看不见的墙……同时这条线你也可以想象为东方文化里的八卦图。在这里艺术不是来不是往,不是左不是右,你用任何一个“是”来定义艺术本身,可能都是错的,因为它必然以偏概全。但你用—个个“不是”(来定义艺术),我们反而渐渐可以弄明白一点,逼近艺术的真相。

Q行为艺术,多媒体艺术,包括架上艺术,甚至在展厅里我还看到了一块来自尼罗河的冰,似乎你更愿意在各种艺术间都有所涉猎,游走其间?

A是的,艺术家不一定要将自己局限在某—形式的单一领域。这些只是艺术家所借用的工具不同,表现形式不同而已。其实行为艺术、影像艺术和装置艺术,它们都是某一种表达的方式,就像是你用刀子还是叉子或者筷子吃饭并不重要,不同的阶段和场合你选择一个最适合你的就好了。至于你提到的“冰雕”,乍看的确有点简单粗暴(笑),这是我从尼罗河空运了一桶河水,在时下的北京,放在室外它就自然凝结成冰。我们都知道尼罗河从冰河世纪后就再没有上过冻,至于未来会如何,也在未定之天。其实我想说当下只是时空的一个片段,对于艺术是什么的问题,切不可拿来一个片段就自以为是,我们还是需要一种开放性的问话方式来去言說。

“在此之后我更加不知道什么是艺术,我来问。”

Q以你为例,近十年来75后、甚至80后一拔艺术家已经开始登台亮相,你觉得同上一辈那些50、60后艺术家相较,你们之间有何不同?

A你所提及的那一辈艺术家,他们大都在上世纪八九十年代登上历史舞台,并在2000年前后开始在社会上持续发酵。在我看来,他们的作品更多地体现为一种文化现象,从全球艺术发展史来看,很难说特别重要。那代人的作品表现出上个世纪80年代国门开放后中国社会思想启蒙的过程,在人文性、历史性和感受性上都有很强烈的观照,但逻辑性的思考终究是欠缺的。其实从收藏也能够看出来,那些作品更多的表现出—种对体制和社会的感受,挣扎或呐喊又或是表现出麻木与不恭玩世,总而言之偏向于类似风貌的作品比较多。至于不同,我不能以偏概全。但这—代艺术家大多脱离了符号化、说教化的影子,并且在表达方式以及跨科领域上进行了更多地尝试,你可以看到更多的实验性的作品,不再像过去那一拨艺术家那样会守住自己作品的“风貌特点”,成为自己个人领域的符号。

Q从个人经历而言,那代人受西方后现代观念与理念的影响很深,而你这代人很多都直接去西方接受美术教育,你如何看待这种差异?

A中国当代艺术之所以比“当代史”的分期靠后,本身就是历史原因造成的,西方二战后的一些新兴艺术思潮、后现代主义都是1978年以后才被公开地引介进国内,所以那代艺术家接触到后,表现出一种向往甚至饥渴的状态就可以理解了。在我们这一代人的成长过程中,这些观念与思潮并不鲜见,但依旧知其然,不知其所以然,从我在美院就读和代课的经验看,我们的教育,归根结底,始终缺少了那个文化思想启蒙阶段,它始终缺少自我追问这个过程,所以我才会在当年想出去看看。留法求学的经历对我有很大影响,在此之前我不知道什么是艺术,我去学。在此之后我更加不知道什么是艺术,我来问。

Q谈谈你在法国的经历,以及为何现在又回到了国内?

A毕业之后我在法国生活工作了一段时间,那段时间我与身边很多和我一样的好朋友并不着急回国,当时还不像现在,国内已经有了一些实验艺术学院,并且引进来很多非常捧的国际上的当代艺术家的展览与讲座。我当时是从勒芒去了巴黎,找到一种闲散的人生状态,和志同道合的朋友一道组织艺术创作小组,在咖啡馆和啤酒吧聊聊各种观念和思潮,哪儿有个不错的展览我们部赶紧前去补充营养。当时我的思想状态就是认为做东西要为自己而做,当时觉得自己还像一块海绵,可以吸很多水。这样的日子大概持续了三四年,我又陷入了一种新的迷茫,法国不缺艺术家,也有一个很好的可以支持你持续成长的环境。但我总觉欠缺一些东西,对于继续自我追问的这个过程,我想换一个环境,在来回走动中寻找一些养分,也是各种因素综合到一起让自己更多时间待在国内。

Q作为艺术家,你怎么去寻求创作灵感?

A我甚至觉得艺术这个词都是被人为造出来的,它本无界,只是被理解力所限定住了。所以说到创作灵感,所谓想法其实是通过直觉发现的,艺术作品如果它具有形体,那么它看起来并无需像什么东西,甚至可以说大象无形。艺术作品只有在完成之后才能够被感知。但这个感知不一定就是一个结果,它也可以是一个始终没有结果的过程,这个过程亦可以称之为结果。

我愿意谈谈近年来的一些所见所感。比如冰是我过往创作的一种媒材,但在西岭雪山,就是杜甫千古绝句“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”描述的地方,当我一个人爬到海拔5300多米的时候,目之所及全是白的,连小草都是白色的,那一瞬间很多你在书中弄不明白的道理似乎都得到了开解。我曾陷在《道德经》中苦苦思索无和有的关系,但正像道可道,非常道,这其实就是彼时我眼前的震撼,这种感觉我记下了。在法国的时候,我有一次去寻找法国最古老的葡萄酒庄园罗曼尼·康帝,但在导航上怎么也找不到,走着走着却发现脚底下有一道很低矮的石碑,上面就写着罗曼尼康帝,哦,原来眼前这片葡萄园就是,这里酿造全球最顶级的红葡萄酒,却低调到索性无需世人去知道,来朝圣。随着对葡萄酒风土与历史的了解,我也逐渐对味觉艺术感兴趣了,我不满足于艺术品的呈现只停留在视觉层面,它可以是多感知的,进而你会发现生活中所有的一切都可以成为你艺术创作的原材料。