糖耐量异常患者的社区干预治疗

2019-03-12

100192北京市昌平区东小口社区卫生服务中心

糖耐量异常是正常葡萄糖耐量和2型糖尿病之间的过渡阶段,但尚未达到糖尿病的诊断标准。在糖耐量异常阶段,由于胰岛素抵抗的持续和加重,长期餐后高血糖的毒性作用可逐渐加重胰岛细胞的异常[1,2]。本研究分析了糖耐量异常患者的社区干预治疗,现报告如下。

资料与方法

2016年2月-2017年2月收治糖耐量异常患者100例,随机分组,试验组男29例,女21例,年龄31~76岁,平均(47.24±2.91)岁。对照组男28例,女22例,年龄32~76岁,平均(47.21±2.55)岁。本研究糖耐量异常患者100例均没有糖尿病并发症存在。两组一般资料相似,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

方法:对照组患者每半年查1次血糖,做好记录;干预组落实社区干预治疗。(1)健康教育:首先,在社区中应进行健康教育,让患者对糖耐量异常和2型糖尿病有正确的理解。并发放糖尿病知识手册,了解健康的生活方式是预防疾病的关键,从而实现社区患者之间的长期合作。(2)饮食疗法:由于大多数社区糖耐量异常患者伴有肥胖和高血脂,饮食疗法应该需要控制每天的热量摄入,同时需要满足集体的消耗需求。严格控制高糖食物,保证饮食均衡,食物选择遵循高纤维、低盐和低脂原则。(3)运动干预治疗:告知患者运动可控制体重,改善组织胰岛素敏感性并改善葡萄糖耐量。根据自身情况选择合适的有氧运动方式,但需要坚持运动,每天运动至少30 min。(4)药物干预:在非药物干预的基础上,需要积极开展降血糖、降脂、改善血压等的治疗,纠正胰岛素抵抗和增加胰岛素敏感性[3,4]。干预时间1年。

观察指标:比较干预前后两组患者的糖尿病发病率,并发症发病率,餐后2 h血糖水平以及空腹血糖水平。

统计学方法:采用SPSS 18.0软件分析数据,计量资料使用±s)表示,采用t检验;计数资料使用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

结 果

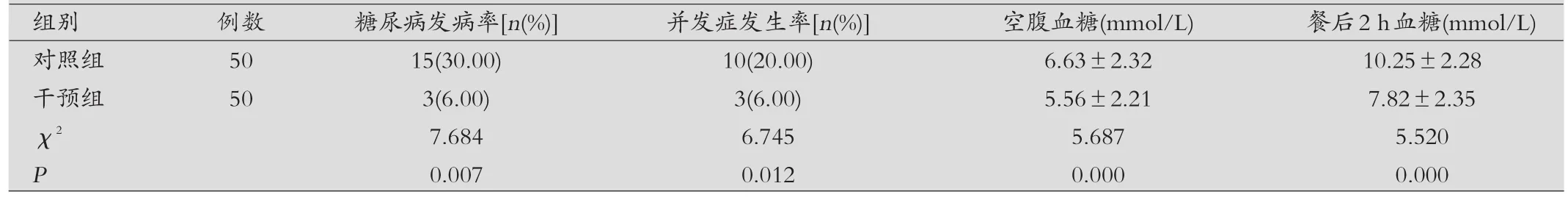

干预组与对照组糖尿病产生的例数分别是3例和15例,发病率分别是6%和30%;两组并发症发生例数分别是3例和10例,发生率分别是6%和20%。餐后2 h血糖水平干预组明显较低,且干预组的空腹血糖水平也明显比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

讨 论

糖耐量异常的治疗应该从生活方式的改变开始。目前,除阿司匹林、调脂药物和降压药物外,药物治疗还应考虑使用改善胰岛细胞功能的降糖药物。糖耐量异常人群中糖尿病的年转化率较高,因此,加强对糖耐量异常的干预是有效预防糖尿病和心血管疾病的关键[5-7]。社区干预治疗在糖耐量异常干预中的效果良好,健康教育的实施让患者对糖耐量异常和2型糖尿病有正确的理解,而饮食疗法可有效控制每天的热量摄入,同时需要满足集体的消耗需求。运动干预治疗可有效控制体重,改善组织胰岛素敏感性并改善葡萄糖耐量。药物干预可有效控制血糖,纠正胰岛素抵抗和增加胰岛素敏感性[8]。

本研究显示,干预组与对照组糖尿病产生的例数分别是3例和15例,糖尿病发病率分别是6%和30%;两组并发症发生例数分别是3例和10例,并发症发生率分别是6%和20%。餐后2 h血糖水平干预组明显较低,且干预组的空腹血糖水平也明显比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,社区干预治疗在糖耐量异常干预中的干预效果确切,可有效控制血糖,减少并发症发病率。

表1 两组干预前后各项指标比较±s)

表1 两组干预前后各项指标比较±s)

对照组 50 15(30.00) 10(20.00) 6.63±2.32 10.25±2.28干预组 50 3(6.00) 3(6.00) 5.56±2.21 7.82±2.35 χ2 7.684 6.745 5.687 5.520 P 0.007 0.012 0.000 0.000