价值取向对大一新生普遍信任的影响:多重中介效应分析 *

2019-03-12齐春辉杨邵峰赵智军高晓雷熊建萍

张 振 齐春辉 杨邵峰 赵智军 高晓雷 熊建萍

(1 河南师范大学教育学院,新乡 453007) (2 福州大学人文社会科学学院,福州 350116) (3 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074) (4 陕西铁路工程职业技术学院学生处,渭南 714000)(5 西藏大学教育学院,拉萨 850000)

1 引言

普遍信任(generalized trust)是指个体基于对匿名他人行为和意图的善意预期,自愿接受不确定性或弱势地位的一种心理意愿(Rousseau, Sitkin,Burt, & Camerer, 1998)。作为一种核心社会动机,信任对于社会生活的保障与繁荣是至关重要的(Dunning, Fetchenhauer, & Schlösser, 2012)。我们很难想象当缺乏信任时,一段婚姻或友谊仍能持久,任何公司或组织能够发展(Zak & Knack, 2001)。当市民与政治机构彼此缺乏信任时,一个政府仍能够良好运作也是令人难以置信的(Knack, 2002)。假如陌生人之间彼此缺乏信任,诸如eBay、淘宝等事物均不会出现(Dunning, Anderson, Schlösser,Ehlebracht, & Fetchenhauer, 2014)。有鉴于此,信任问题已成为过去20年来经济学、社会学、政治学、心理学等学科的核心议题,并得到深入而广泛的探讨(Thielmann & Hilbig, 2015; Dunning et al., 2012)。

普遍信任往往牵涉到个体对匿名他人的抽象态度与行为,是一种双方利益彼此相依的人际情境,而价值取向(value orientation)则反映了人们对他人利益的关注性,指相依情境中个体对自我-他人利益分配的偏好,能够调控个体与他人互动时的态度与行为(戚艳艳, 伍海燕, 刘勋, 2017)。以往研究发现价值取向能够直接或通过其他因素间接增强个体的普遍信任(Derks, Lee, & Krabbendam,2014; Kanagaretnam, Mestelman, Nainar, & Shehata,2009)。Derks等(2014)探究了青少年群体中性别与价值取向对普遍信任的影响,发现亲社会者比亲自我者表现出更多的信任与互惠行为。由此可知,价值取向是增强普遍信任的重要因素。

虽有研究初步证实了价值取向对普遍信任的提升作用,但其详尽的作用机制尚未完全被揭示,相关议题的实证研究仍比较缺乏。作为人际互动所必须的一种优良心理品质,共情是分享与理解他人感受和情感的倾向性(Decety, 2011),包含认知与情感两种成分,前者侧重于个体从他人角度看待与理解问题的观点采择(Perspective Taking, PT),后者则强调对他人情绪体验的一种自身替代性的同情关注(Empathy Concern,EC)(张凤凤, 董毅, 汪凯, 詹志禹, 谢伦芳, 2010)。有研究表明人们的观点采择能力越强,越善于从他人角度看待问题,具有更高的信任水平(Fett et al.,2014; 董军等, 2018);年龄增长所伴随的观点采择能力增强也是导致个体成长过程中信任提升的重要因素(Fett, Gromann, Giampietro, Shergill, &Krabbendam, 2012)。同时,一些研究发现同情关注与催产素受体基因变异性存在紧密联系(Smith,Porges, Norman, Connelly, & Decety, 2014),并能有效预测个体的信任行为(Krueger et al., 2012)。另外,先前研究已经证实了价值取向能够预测个体的认知与情感共情能力(Declerck & Bogaert, 2008),并调节心理推理与信任行为之间的关系(Derks, van Scheppingen, Lee, & Krabbendam, 2015)。因此,基于以往研究结果,本研究假设观点采择和同情关注在价值取向对普遍信任的影响中起中介作用。

最后,观点采择和同情关注两者存在紧密的联系,观点采择在同情关注他人过程中起着至关重要的作用(Decety, 2011)。研究者往往将同情关注视为观点采择的深入,是对情绪状态判断推理后所产生感同身受的情绪反应(丁凤琴, 陆朝晖,2016),能够增强对他人需求的理解进而提升同情关注(Christ, Carlo, & Stoltenberg, 2016)。例如,孙炳海等(孙炳海, 苗德露, 李伟健, 张海形, 徐静逸, 2011)发现观点采择能够促进大学生的助人行为,并通过同情倾向促进助人行为的产生。因此,观点采择-同情关注的链条也可能是价值取向促进普遍信任的途径。综上所述,本研究拟探讨大一新生群体中价值取向、观点采择、同情关注和普遍信任之间的动态关系,并检验观点采择和同情关注的多重中介作用。

2 方法

2.1 被试

采用便利取样的方法,通过班级现场测试方式对江苏某高校在校大一学生进行调查。总共发放问卷350份,最终回收有效问卷329份,有效回收率为94.00%。被试年龄范围为16~22岁(平均年龄18.85岁,标准差为1.18),女性被试178名,占54.1%。

2.2 研究工具

2.2.1 价值取向滑块测验

选用张振等人(张振, 张帆, 原胜, 郭丰波, 王益文, 2015)修订的中文版价值取向滑块测验(The Slider Measure)。纸笔测验共有六个题目,每个题目包含九个备选项。受测者需要依据自己的喜好选择相应的选项,据此计算其价值取向角度,角度值越大提示其亲社会性越强。滑块测验具备优良的心理统计学指标,间隔一周的重测信度为0.92(张振等, 2015)。

2.2.2 人际反应指标量表

选用张凤凤等人(2010)修订的中文版人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index-C)中的观点采择(Perspective Taking, PT)分量表和同情关注(Empathy Concern, EC)分量表。观点采择分量表包含五个项目,用于测量受测者自发地采纳他人观点与想法的倾向性,反映了共情的认知成分;同情关注分量表包含六个项目,用于测量受测者对遭遇不幸的他人的同情与关注的反应倾向,反映了共情的情感成分。问卷使用李克特五点计分,从“1”表示完全不符合依次过渡到“5”完全符合,反向题则相反计分。本研究中观点采择分量表和同情关注分量表的内部一致性信度分别为0.66和0.72。

2.2.3 普遍信任量表

采用由Yamagishi等人(2015)编制的普遍信任量表(The Inclusive General Trust Scale, IGTS),共有九个项目,如“大多数人是值得信任的”。该问卷采用的是7点计分方法,从“1”完全不合适到“7”完全合适逐渐过渡。本研究中量表的内部一致性信度为0.73。

2.3 数据处理

使用SPSS19.0进行数据管理和分析。考虑到偏差矫正的百分位Bootstrap方法更优于传统的Sobel检验(方杰, 张敏强, 2012),本研究使用此方法通过抽取5000个Bootstrap样本估计中介效应的95%置信区间,并使用Hayes(2012)编制的SPSS宏程序PROCESS对观点采择和同情关注的中介效应进行差异显著性检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差的控制与检验

考虑到研究中所有变量数据均是同一个体自评报告的,共同方法偏差效应易于产生。为了消除同源偏差对结果的影响,问卷施测程序采用匿名填写、平衡问卷顺序等方式来进行控制。同时,依据周浩和龙立荣(2004)的建议,我们采用Harman单因素检验方法对所有问卷项目进行未旋转的因子分析,结果发现第一个主成分解释的变异为24.45%,未占总变异解释量(55.62%)的一半,表明所测变量之间不存在共同方法偏差效应。

3.2 描述性统计结果和变量间的相关

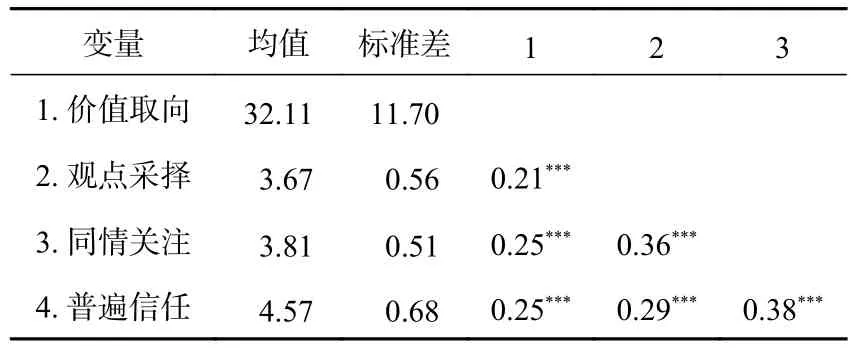

表1给出了主要变量的均值、标准差和相关系数。

表 1 描述性统计结果和变量间的相关(N=329)

相关分析结果表明,价值取向与观点采择、同情关注和普遍信任均存在显著正相关(r=0.21,p<0.001;r=0.25,p<0.001;r=0.25,p<0.001);观点采择与同情关注和普遍信任均存在显著正相关(r=0.36,p<0.001;r=0.29,p<0.001);同情关注和普遍信任有显著的正相关关系(r=0.38,p<0.001)。

3.3 变量间的中介模型分析

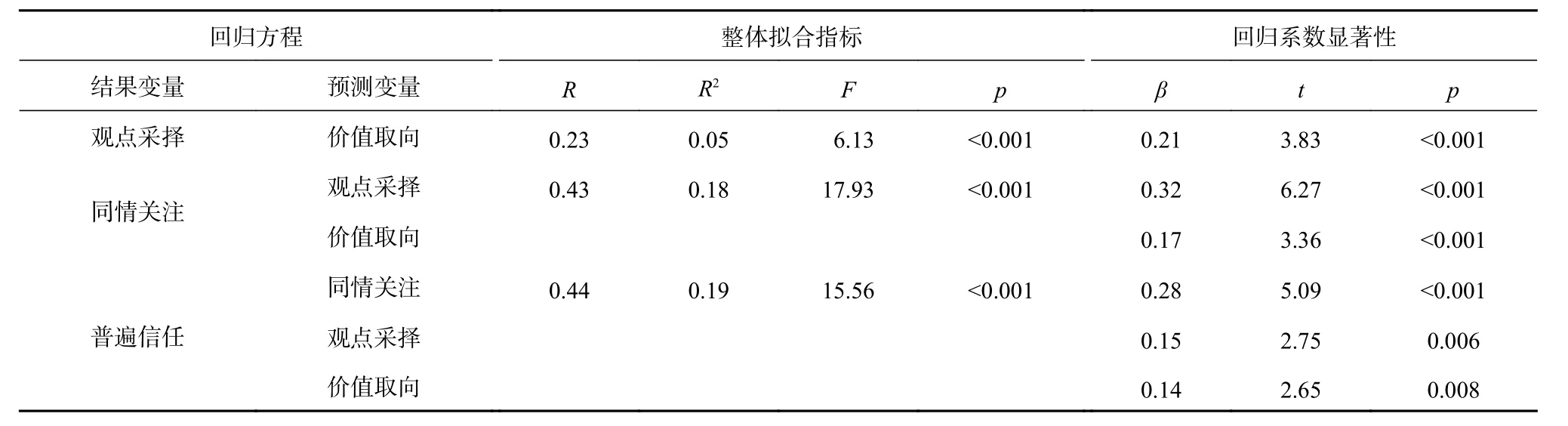

我们将性别和年龄作为控制量,对全部变量进行中介模型分析。各变量间关系的回归分析表明(见表2)。在控制性别和年龄之后,分析结果发现:价值取向可以显著正向预测大一新生的观点采择(β=0.21,p<0.001);价值取向和观点采择均能显著正向预测其同情关注(β=0.17,p<0.001;β=0.32,p<0.001)。当价值取向、观点采择和同情关注共同预测普遍信任时,三者均能显著预测大一新生的普遍信任倾向(β=0.14,p=0.008;β=0.15,p=0.006;β=0.28,p<0.001)。考虑到价值取向对普遍信任的直接影响仍然显著,观点采择和同情关注在价值取向与普遍信任之间起部分中介作用。

表 2 各变量间关系的回归分析

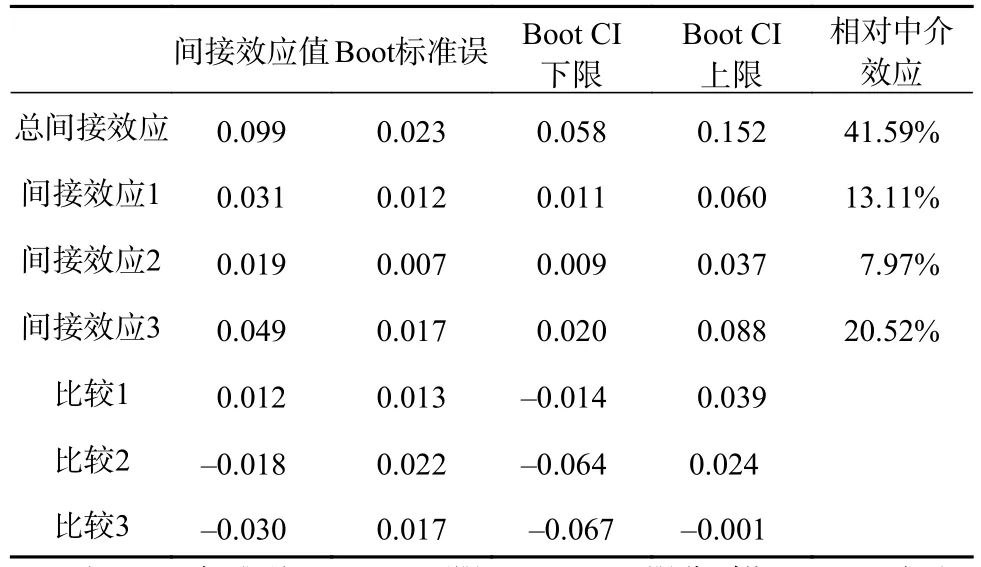

表3数据呈现了价值取向影响普遍信任的三条间接途径对应的间接效应及其差异的显著性检验。观点采择和同情关注的总间接效应(0.099,占总效应的41.59%)的Bootstrap 95%置信区间不含0值,表明两个中介变量在价值取向和普遍信任之间存在显著的中介效应。该中介效应包含三条途径产生的间接效应:第一条途径为价值取向→观点采择→普遍信任,其间接效应值为0.031,置信区间不包含0值,表明观点采择在价值取向与普遍信任之间存在显著的间接作用;第二条途径为价值取向→观点采择→同情关注→普遍信任,其间接效应值为0.019,置信区不包含0值,这表明该途径产生的间接效应显著;第三条途径为价值取向→同情关注→普遍信任,其效应值为0.049,置信区间不包含0值,这表明该途径产生的间接效应显著(见图1)。

表 3 观点采择和同情关注的中介效应分析

对不同途径产生的间接效应进行两两比较的差异显著性检验,结果发现比较3(间接效应2和间接效应3之间的差异)的Bootstrap 95%置信区间不含0值,这表明间接效应3显著高于间接效应2。比较1(间接效应1和间接效应2之间的差异)和比较2(间接效应1和间接效应3之间的差异)的Bootstrap 95%置信区间含0值,表明间接效应1与间接效应2及间接效应3之间均不存在显著差异。

4 讨论

相关分析发现价值取向、观点采择、同情关注和普遍信任均呈显著正相关,表明价值取向与观点采择及同情关注有紧密联系,且能够提升大学生的普遍信任(戚艳艳等, 2017; Declerck &Bogaert, 2008; Derks et al., 2015)。更重要的是,中介效应分析发现,在控制性别和年龄的影响后,观点采择和同情关注在价值取向与普遍信任的关系中起多重中介作用。这种中介作用通过三条间接途径实现:第一,通过观点采择的独立作用;第二,通过同情关注的独立作用;第三,通过观点采择和同情关注的共同作用。

4.1 价值取向与普遍信任的关系:观点采择的中介作用

价值取向可单独通过观点采择对普遍信任产生间接影响,中介效应占总效应的比例为13.11%。有研究发现价值取向可以显著预测个体的信任、合作和公平决策等亲社会行为(戚艳艳等, 2017),并通过心理推理、心理理论等认知技能来影响个体的人际信任(Derks et al., 2015)。与这些研究相一致,本研究进一步表明价值取向能够通过提升大学生观点采择水平来促进普遍信任倾向。这可能是由于价值取向在一定程度上反映了个体对他人利益的关注程度(张振等, 张帆, 黄亮, 袁博, 王益文, 2014),那些价值取向得分越高的个体越善于考虑他人的利益得失,越容易理解他人的想法与意愿(Declerck & Bogaert, 2008),这在一定程度上促进了大学生的信任倾向。

4.2 价值取向与普遍信任的关系:同情关注的中介作用

价值取向可以单独通过同情关注对普遍信任产生间接影响,中介效应占总效应的比例为20.52%。先前研究已经初步证实了价值取向能够有效预测个体的同情关注(Declerck & Bogaert,2008),且同情关注能够有效促进人们的信任态度与行为(Smith et al., 2014)。当前研究则进一步发现同情关注在价值取向与普遍信任之间的中介作用。换言之,较高的价值取向得分可以促进大学生的同情关注能力,进而对其普遍信任产生提升作用。这是因为高价值取向得分的个体与他人的自我重叠性更强(De Cremer, Tyler, & den Ouden,2005),更善于分享他人的情绪反应并把握对方的需求,因而表现出更高的信任他人倾向(Krueger et al., 2012)。

4.3 价值取向与普遍信任的关系:观点采择-同情关注的链式中介作用

观点采择和同情关注在价值取向与普遍信任之间起链式中介作用,链式中介效应占总效应的比例为7.97%。价值取向能够通过提升个体对他人想法的理解与把握,进而增强其对感同身受所伴随的情绪情感的反应,最终提高其整体的普遍信任水平。如前所述,高价值取向得分的个体往往更善于理解他人意图与想法,诸如对方如何看待自己的行为决策、是否知晓自己所承受的风险等,而这些换位思考的观点理解则进一步增强其对他人情感需求的感同身受,最终促进其表现出更高的信任水平。有研究者发现价值取向大多要与观点采择、心理推理等认知技能相互作用才能促进普遍信任(Derks et al., 2015),且另一些研究表明观点采择在同情关注他人过程中扮演着重要作用(Decety, 2011),是同情关注的基础与催化剂(丁凤琴, 陆朝晖, 2016)。因此,当前研究结果与此相一致,表明观点采择与同情关注在价值取向对普遍信任的影响中具有链式中介作用。

5 结论

(1)价值取向、观点采择、同情关注和普遍信任彼此之间存在显著的正相关;(2)价值取向、观点采择和同情关注均对普遍信任有显著的正向预测作用;(3)观点采择和同情关注在价值取向和普遍信任之间起多重中介作用。