同类演化

2019-03-11安琪莉可.斯班尼克AngeliqueSpaninks

安琪莉可.斯班尼克Angelique Spaninks

Evolutions of Kin:Re-worlding the Digital Now and the Biotech Present

内容摘要:伴随着科学技术的飞速进步,我们迎来了充盈着超体的人类世,人类在不可逆转地改变着这个世界的同时也面临着前所未有的挑战,而在直面这一进程的过程中,艺术家和设计师所擅长的想象力和表现力是不可或缺的。如果我们想要让世界和人类的新观点在我们的脑海中扎根,那么任何形式的艺术都是绝对必要的。而这也是此次广州三年展理论思考的出发点。

关键词:超体人类世“世界发生着”

“自由意志被高估了。我并不是在大千世界的约束之外做决定,之后像奥林匹克跳水运动员那样纵身跃入万象天地。我已置身其中。我仿佛一条美人鱼,不停地被拉动、去拉动,被推动、去推动,被晃动、去晃动,我被迫翻一翻身,张一张嘴,我随波逐流,我奋力推开浪潮。环境不是不动声色的空盒子,而是暗流潜伏和波涛汹涌的海洋。”①

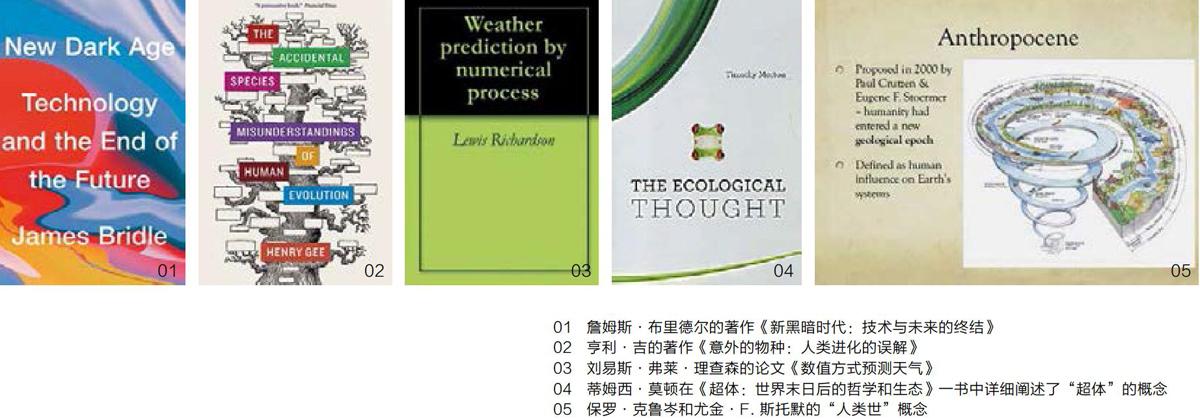

我十分爱读非虚构类的作品,多年来我一直在想,为什么科普读物的标题让人如此担忧。我们生活在“地震时代”②,“下一个自然”③的混合状态和“地球的反抗”④之不可逆转的时代,诸如此类的标题不胜枚举。大自然失去了控制,文化迷失了方向,一切都在变化。

学术界、媒体界和艺术界也跟着沸沸扬扬,创造出了人类世、后人类主义、非人类转向和黑暗生态学这些词语。我们眼前的时间和地点、地球和人类、自然和文化的需求在不断变化,每一个词语都是对这些嬗变的一种思考和诠释。但是当我们面对变化时,我们看到了什么?

我们发现物质是令人难以置信的复杂,从最小的原子到最遥远的星系,它包含了世界万物。我们发现人类不再是衡量一切事物的标尺,而只是众多事物中的一部分;从细菌、自行车和超级计算机再到塑料杯、森林和空间站。在哲学家蒂姆西.莫顿颇有影响力的流行著作中,事物组成的复杂体构成了一个“网”,所有生物体和非生物体都被绑在这个网,上。⑥但这并不是全部。根据莫顿的说法,还有一些超越了我们认知的事物。他将这些事物称作超级物体,即超体。⑦

被称之为超体的东西可以是无形的,广泛分布在时间和空间里,或多或少会涉及并影响我们所有人,但我们却无法完整地理解它。气候变化、进化、互联网、黑洞和生物圈都是超体。

事实上,我们可以认为地球是所有超体中的超体。尽管从美国宇航局美丽的照片上,我们看得到这颗雄伟而又渺小的星球有着蓝色的海水、棕色的陆地以及朵朵白云,尽管我们几乎每天都意识到全球化,但我们仍然无法真正理解这个世界。而当我们不断意识到,人类对于地球目前经历的深远变化负有责任时,我们似乎越不能理解这颗星球,更遑论去控制它。

正因如此,我们不断寻找新的概念,我所涉猎的书籍及其挑,衅性的理论和观点在科学界、媒体界、艺术界,甚至是政界引发了激烈的争论,这些实际都聚焦在一个形象上,即世界的形象。世界是什么?我们怎样才能了解这个世界?最重要的是,我们如何与它产生联系?世界的表象之下,是寻找更深层次的存在主义的本质。什么是存在?

自古以来,人类一直试图系统地理解并阐释世界的自然现象,以便为我们所用。这是我们所拥有的技术和自然科学发展的基础。我们很适应技术,没有技术的世界变得不可想象;如果没有技术工具,没有实现从手斧和燧刀到书写和蒸汽引擎的转变,再到计算机和CRISPR/Cas9(译者注:基因组编辑技术)的变化,地.球上的生活将完全不同。虽然过去几千年内技术元素⑧稳定发展,但如今的全球工业化、世界经济化、电闪雷鸣般的数字革命以及生物技术领域的基因发现引发了飞快加速,而我们正置身其中。

这种加速集中体现在人类世。“人类世”一词源自希腊语的“anthropos”,意思是人,这是另一个超体。早在20世纪初,俄罗斯地质学家阿列克谢.巴甫洛夫就在地质界引入了这一概念。然而,直到2000年,气象学家和诺贝尔奖获得者保罗.克鲁岑和生态学家尤金·F·斯托默在合著的文章9中提到这一词语,大家才广泛认为人类世指的是人类对地球及其大气层产生不可逆转和深远影响的一个时代。

“如果不发生巨大的火山爆发、意外的流行病、大规模的核战争、小行星撞击、新的冰河时代等重大灾难,如果不再用有些原始的技术继续攫取地球资源,那么在未来的几千年乃至数百万年,人类仍将是主要的地质作用力。”

从那时起,关于人类世的辩论在众多领域炸开了锅。争论点在于,人类世的概念是多么地以人类为中心,是多么地傲慢,抑或持相反的論点。我们应该如何学会以生态为中心而不是以人类为中心进行思考,以及如何将地球放在第一位。也许叫作资本世更为准确,因为所有的麻烦都与全球新自由资本主义息息相关,或说塑性世,因为主要的问题是与塑料有关,从微塑料到塑料汤(译者注:海洋塑料垃圾带),这些都是人类肆意活动而在地球的地质沉积物中留下的、持久无法消散的“遗产”。

另一个被持续讨论的主题是人类世的确切开始时间。根据克鲁岑的说法,它从18世纪的工业革命开始,而其他人认为是从20世纪下半叶开始,即在第一次核爆炸之后。无论哪个时间,这两个相对较新的起始点在超体领域里都是非常独特的,对于代表永恒的终极科学的地质学来说更为独特。显著的气候和生态变化往往需要数百万年的时间,才能在层状岩层中体现出来,才能预示着一个新的地质时代的产生。此前的全新世才区区一万一千五百多年的历史,但在几个世纪前被人类世所取代。

鉴于气候和生态在人类世形成中的重要性,人类试图通过技术手段驾驭这两大领域,也不足为奇。由于我们的行径,湖泊变成了沙漠,季节生物钟失调,极地的冰盖以惊人的速度融化。我们最终的梦想是控制我们的环境,按照我们的要求定时定点降雨。我们的控制欲甚至体现在我们对新事物的命名方式上。

以数字网络的云为例。实际上,海底的大量光纤电缆与装满高能耗、高发热的服务器大厅相连,与其朦胧之名所暗示的柔和空灵意境完全相反。然而,云的比喻并不是从天而降。正如艺术家、作家詹姆斯.布里德尔在近期出版的《新黑暗时代:技术与未来的终结》一书中所说,“计算思维的故事从天气讲起”0。他讲述了刘易斯.弗莱.理查森的故事,他是一位数学家,在第一次世界大战期间找到了一种方法,以数值方式第一次完整地采集并计算出大气气象条件;在没有电脑的时代完成了第一份计算机化的天气报告。显然,理查森更感兴趣的是天气预测,而非天气描述。1922年,他在题为《数值方式预测天气》“的论文中探讨了预测的可能性。“也许有一天在隐约的未来,天气计算的速度可能会快于天气变化的速度,在这一技术上的投入将远远低于其产出。但这只是一个梦想。”

他的这个梦想实际上为范内瓦.布什及他所写文章《诚如所思》埋下了伏笔,这篇文章亦是此次第六届广州三年展的灵感来源。正如布什关于麦麦克斯存储器(Memex)的想法已被所有人口袋里的智能手机所取代一样,理查森的梦想也早已成为日常现实。更重要的是,由于我们现在拥有前所未有的计算能力,我们认为人类不仅可以预测天气,还可以预测地球未来的所有不可预测性,甚至是控制地球,这又回到了人类世这一主题。

当然,仅仅是预测恐怕无法满足技术乌托邦信众的胃口。依靠地质工程学和西方二分法,即区分人类与人类以外的世界,他们坚信人类将一度控制天气、自然和地球本身。再天马行空的技术解决方案也不为过,从绕地运行的太阳阻挡盾和覆盖海洋的紫外线反射泡沫,再到雨水诱导的碘云,给干枯的农田带来少许甘霖。他们以现代工业世界观为基础,把不断抗议的地球当作一台可以随意修复的机器。在地球修复无望的情况下(当然这是小概率事件),他们通常会发射一枚火箭,在宇宙中开辟新天地,重新来过,就与好莱坞描述的科幻场景并无二致。只是不同于以往宇航员的做法,他们绝不会回望曾经那个妙不可言的蓝白色星球。

问题在于,如果我们继续按这条路走下去,我们能够控制天气和地球吗?随着时间推移,答案也越加响亮:

不能!技术修复论行不通。然而,留恋过去,回归大自然的做法也有明显的问题,不太可能解决问题。或者正如澳大利亚公共道德教授克莱夫·汉密尔顿所说的那样:“我们已无路可退,我们无法期望大自然回归到任何一种自然的状态。我们再也无法回到全新世。我们可能愚蠢地进入了人类世,但我们现在对整个地球负有责任,而假装没有责任则是不负责任的做法。因此,问题不在于人类是否站在世界的中心,而是站在世界的中心的人应该是什么样的人,以及这个世界的本质是什么。”

简而言之,我们创造了人类世和气候变化,而且我们知道这是我们创造的。我们知道,当我们购物、冲马桶、开车或度假时,我们的选择至关重要。五十年前人们压根不知道生活中道德意识的影响,但现在我们将这些教育给小学生们,这些日常的道德观念与“我们和世界是一体”的观念有着千丝万缕的联系,即所有事物、所有人类和所有的非人类之间都存在密切关系。这是一种革命性的洞察,即使这样的范式转变,比不上达尔文的进化理论和哥白尼关于地球绕太阳运行的启示。我们知道,学会与之共存远远不够,我们必须学会采取相应的行动。而这不仅包括政治家和环保主义者,还有地球上的77亿人口。

这就是科学的本质。我们发现得越多,我们的无知就越多。科学的焦点并不是事实或真理,这与许多人的想法相悖。古生物学家亨利.吉在他的著作《意外的物种:人类进化的误解》的序言中明确指出“科学是对疑问的量化”。3蒂姆西.莫顿也承认了科学的这一特征,把它称为不对称性:“我们比以往任何时候都更了解事物,知道如何运作,如何操纵它们。然而正是因为这个原因,事情变得更加古怪而不是相反。科学的壮大并不能进一步消除神秘化。”

人类世似乎带来了根本问题和深刻怀疑,怀疑我们自己,怀疑我们所认识的世界。怀疑是由于我们不断意识到,我们可以調动的事物很多,但可控的却很少;我们只是随其一路向前,无法摆脱地球的活动和灾难带来的影响。我们必须理解它,我们想要理解它。这带来了不确定性,也带来了希望。

这种不断变化的世界观意味着我们对于人类的看法也在相应变化。自然科学忙着研究与人类世及随之而来的不确定性相关的技术加速,社会科学则通过质疑“人类中心主义”概念,不假思索地纵身跃入新时代。哲学家、社会学家、心理学家、经济学家和文化科学家,以及艺术家、电影制作人和设计师,列出了人类在人类世这一世界中现有的和未来的所有活动场景。他们明白这些场景大多数是建立在怀疑和猜测的流沙之上。

也许我们都应该学会更加善于质疑,去面对一个事实,即我们曾经相信的所有确定性已不再坚不可摧。通过购买升级版的风暴保险或者实施微不足道的气候政策,我们真的可以武装自己吗?根据蒂姆西.莫顿的想法,也许我们应该将质疑上升为我们存在的动力,并向我们经常遇到的奇怪陌生人敞开胸怀。我们应该敢于想象并化身为汉密尔顿所言的新人类。我们没有回头路可走。我们不能否认我们已知道的,对于已知的内容也无法装作不知。

艺术家和设计师擅长的是想象力和表现力。如果我们想要让世界和人类的新观点在我们的脑海中扎根,那么任何形式的艺术都是绝对必要的。事实上,像人类世、互联网和进化这样的超体只能在故事、视觉形象、人物和场景中被理解;人类离不开它们。除了莫顿、汉密尔顿和亨利.吉,布鲁诺·拉图尔和唐娜.哈拉维等思想家也通过诗意的叙事方式勾勒出新的视角,开放我们的视野,为艺术家提供灵感并埋下种子,让艺术家的问题、图像和故事生根发芽。这些故事不仅可以被科学家理解,也可以被全人类理解。

通过这种方式,他们有意识地为世界创造了一个新形象,或者更乐观的说法,创造了多种形象。

“世界发生着”,这一动词可以追溯到海德格尔的本体论和1927年的代表作《存在与时间》。近年来,这一概念出现在许多领域,包括哲学、文化和数字研究领域,甚至游戏产业。“世界发生着”可以被描述为创造一个包含与之相关的所有事物的世界。大卫.奥莱利在他广受好评的2017年视频游戏《一切》的基础上,加入受到佛教思想影响的阿兰·瓦兹的哲学观念,打造了《梦境之眼》。《梦境之眼》就是这样的一个“发生着的世界”。它表明世界是事物的一个连续数学流,包括人类和非人类,漂浮着的,下降中的,旋转中的,不受地球的影响,不受重力的影响——为我们带来了一场存在主义的“芭蕾盛宴”。

梅勒妮·博纳约的作品中可以找到另一种形式的“世界发生着”。她的视频装置三部曲《进步与日落》,揭示了人类对于非人类世界的麻木。她从网上收集了野生动物和动物图片,让孩子们在不受成年人想法的干扰下,表达出他们对自然和动物世界的看法。她用当代手法将自然和文化融为一体,让人们更加抽象地意识到,技术资本主义驱动的世界中真挚情感和其他思维方式的消失。

若说艺术,特别是设计已经成为“世界发生着”的具体形式,这并不过分。设计不再淹没世界,世界即设计。有些人甚至认为设计可能是弥合艺术与科学之间鸿沟的胶水。可想而知,设计任重道远。

在2016年伊斯坦布尔设计双年展的筹备中,策展人贝亚特里兹.科洛米纳和马克.维格利以一种鼓舞人心的方式去解决我们不断变化的人类概念。他们问自己:我们是人类吗?并将其直接与“如今的设计是什么”这个问题联系起来。他们合写了一本书,里面对这一问题做了可能的回答,其中点出:“设计是一种投射形式,在于塑造某种东西而不是找到某种东西,发明一些东西并思考该发明可能带来的结果。这种无休止的塑造和对可能结果的猜测,唯独人类才有的。”

“密切关系的演变”中收集了一系列作品,以引人入胜和大胆激进的方式重塑了人类这一概念。以阿恩·亨德里克斯为例,他的长期设计研究项目名为“不可思议的收缩人”招,这是一个严肃的思想实验,为了更好地适应地球,他研究了当人类身高缩小到50厘米时带来的影响。它将一举解决世界当前面临的所有问题。尽管听起来匪夷所思,但这一想法却是建立在人类学和科学的重大见解之上。实际上,亨德里克斯给了我们勇气,让我们用不同的方式思考,不是将无所不在的增长模型作为思考的指导原则,而是反其道行之。用知识、问题甚至是质疑的形式去拥抱它、支持它。

《共生自主机器》,简称SAM2和SAM3,由设计二人组“阿维德·詹斯和玛丽·卡耶”制作,也让世界换角度思考。任何一个SAM都是一种具有合法自决权的东西,它拥有自己的银行账户,使其能够在人类世界中几乎完全独立生存。作为一种小规模的自动化食品生产系统,它利用康普茶菌生产饮料,卖给人类。SAM是机器人,但不是我们所知道的机器人。它们是技术和有机性质的混合实体,能够以智能方式自我维系。SAM肯定不是;仿生人(即有着人形的机器),因为设计师想要强调的是,机器在真正开始模仿人类外表甚至意识之前,首先会挑战经济原则。

“我们塑造了我们的工具,随后我们的工具也塑造了我们”,是技术文化中引用最多的一句话。从这一想法中我们可以推出,随着人类世的到来,人类塑造了世界,但反过来世界也影响和塑造了人类。不仅仅影响了人类,而是世上的一切,这样的关系永无止境,不断循环。

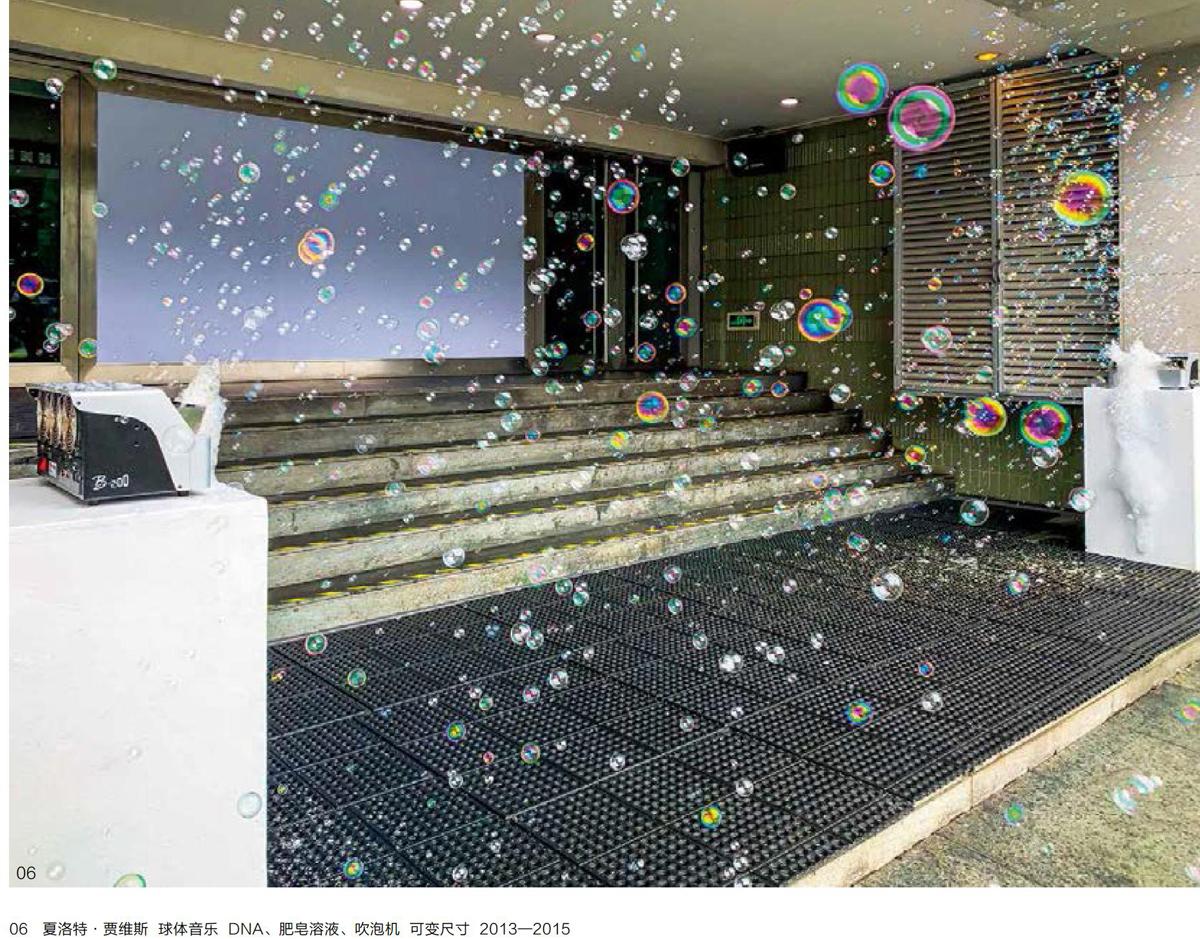

仅仅是这样似乎还不够,人类还希望保留所做所造的一切,以及我们共享的所有信息。范内瓦·布什将他的麦麦克斯存储器设想为某种外部存储器,但到目前为止,DNA已发展为最终的存储媒介;基因工程的壮举激发了林恩·赫什曼·利森和夏洛特·贾维斯的创作。赫什曼·利森在她备受推崇的作品《无限的引擎》中,制作了自己的抗體,并将她的整个作品集存放在DNA中。贾维斯将一段独特的音乐作品存储在肥皂中悬浮的DNA里,她用这样的肥皂创作气泡,所以当肥皂泡与人体接触并破裂时,人们便将沐浴在音乐之中。

上述艺术家的作品和其他参与“诚如所思”展览单元的作品,以及他们经常密切合作的科学家们的观念,都在持续证明一点,自然和文化是一体的,并不断质疑人的身份和独特性。一直以来,我们自恃为拥有语言、技术、创造力和意识等独特天赋的生物。但是,用亨利·吉的话来说:“人类没什么特别之处,就像豚鼠或天竺葵也没什么特别之处一样。”面向对象本体论(简称OOO)的创始人和哲学家格雷厄姆·哈曼也同样认为:“世界不是呈现在人类面前的世界;摆脱思维的束缚,畅想更广阔的现实,这么做并不荒诞,这恰恰是我们的使命。”

当我们真正认识到人类不是衡量所有事物的标准,恰恰相反,人类应该限制自己与所有事物的关系,这时才是心态发生真正变化的时候。当人类认识到他们的本性和他们与周遭一切的关系,包括生命体和无生命体,有形的和无形的,人类和非人类。当他们渐渐意识到,周围的一切事物是如何形成的,并且处在一种永无止境的适应和形成过程之中。我们称之为演化的一种形式,这并非是严格的生物学含义,而是物理、心理乃至技术和文化给出的含义。按照这样来理解,也许人类就不会一直被问题缠身了。

我看到社会学家、哲学家、艺术家以及设计师在不断地面对并塑造这一挑战。他们扩大了界线,模糊了轮廓,重新发现曾经被遗弃的体验,重新找回了神奇的或万物有灵的、不太现代化的体验,他们重新重视这样的体验,并不是出于怀旧或古典浪漫的情怀,而是他们真正认识到了其中所包含的智慧。

就像范内瓦·布什和刘易斯·理查森一样勇于想象我们现在生活的数字化未来。就像唐娜·哈拉维和罗西·布拉伊多蒂、蒂姆西·莫顿和布鲁诺·拉图尔带我们一起进行后人类和面向对象本体论的思考,塑造出几条充满希望的捷径,帮我们摒弃以人类为中心的固化思维,带领我们走向全新的人类世世界,让人类扮演我们应有的角色,承担起我们应有的责任。就像参与诚如所思展览的所有艺术家一样,特别是在“密切的关系”中的艺术家们,他们有勇气表达并质疑变化。这帮他们解开了人类与非人类之间区别的迷思,使我们以全新和意想不到的方式体验万物和世界。这种重新构想、叙事的能力是我们目前“诚如所思”的内容。它让我们思考并感受到,我们是人类世世界的一部分。