大麦地方品种苗期耐低氮筛选和鉴定指标的研究

2019-03-08陈志伟刘成洪郭桂梅高润红徐红卫李颖波陆瑞菊黄剑华

姜 琪,陈志伟,刘成洪,何 婷,郭桂梅,高润红,徐红卫,李颖波,陆瑞菊,黄剑华

(1. 上海海洋大学 水产与生命学院,上海 201306;2. 上海市农业科学院 生物技术研究所,上海 201106;3. 上海市农业遗传育种重点实验室,上海 201106)

氮素是作物生长发育不可缺少的大量元素之一,也是作物生长和发育的限制因子。20世纪中期以来,随着人口的增长,农业生产中为提高作物产量,开始大量甚至过量施用氮肥。目前,我国的氮肥施用总量居世界第一,且每公顷氮肥施用量远高于发达国家[1],然而,据估计这些氮肥仅30%~50%被作物吸收,其他均通过各种途径直接或间接进入环境[2]。这不仅导致能源大量消耗,作物生产成本提高,还造成了严重的环境问题,如氮素进入水体引起赤潮以及带来的海洋生物灭绝和生物多样性破坏,导致土壤酸化、次生盐渍化、地下水硝酸盐含量超标及地表水体富营养化,还造成臭氧层空洞和全球变暖等[3-5]。开展作物耐低氮育种就成为解决上述问题的重要选择[5-7],而确定有效的筛选鉴定指标和提供足够的耐低氮种质资源是开展耐低氮育种的首要选择。

大麦(HordeumvulgareL.),是全球第四大禾谷类作物,被广泛用于饲料、啤酒、食品、医药等行业。大麦因具有生育期短、适应性广和耐逆性强等优点,一直受到科学家的广泛关注,也被作为遗传学研究的模式植物之一。而大麦地方品种又是中国大麦种质资源的重要组成部分,蕴含大量的抗病、耐逆、优质、高产等优异基因。上海市农业科学院大麦细胞工程课题组前期收集了100多份上海地区大麦地方品种,并进行了遗传多样性分析,发现其遗传背景比较丰富,从中筛选出耐低氮种质对于上海地区的大麦耐低氮育种意义重大[8]。因此,本研究从中随机挑选出19份大麦材料,采用水培法在苗期进行了耐低氮筛选指标的研究,相关指标可用于大麦耐低氮(氮高效)种质筛选,并获得耐低氮大麦地方品种,从而为大麦耐低氮育种提供一定的依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

19份大麦地方品种材料均来自上海市农业科学院大麦细胞工程课题组收集组建的上海地区大麦地方品种库,最初来源于上海市农业生物基因中心,品种名称及编号见表1。

1.2 试验设计与方法

水培试验于2017年6月在上海市农业科学院生物技术所人工气候室进行。营养液配制方法参照国际水稻所营养液配方,并略作修改。取适量大麦种子用10%消毒灵消毒10 min,清水冲洗干净后室温下浸种4~6 h,催芽过夜,种子露白后,放至湿润滤纸待其发芽;7 d后,取生长一致的大麦幼苗,用海绵条包裹,移入打孔的泡沫板,每块泡沫板平均分布40个孔(5×8),随后放入盛有正常供氮营养液的周转箱(周转箱规格为42 cm×30 cm×10 cm),营养液pH值6.0左右,温度约20 ℃,每天补水,并进行病虫害管理,每周更换1次营养液。设低氮胁迫(0.5 mmol/L NH4NO3)和正常供氮(1.43 mmol/L NH4NO3)2个处理,每个品种每个处理设10次重复,氮源以NH4NO3形态供应。在三叶期左右进行低氮胁迫处理,14 d后收苗,冲洗干净,测定株高和根长,统计分蘖数。将根和地上部分开装袋,105 ℃杀青1 h,然后70 ℃烘干至恒质量,测定地上部干质量和根干质量。

采用凯氏定氮法测定地上部样品氮素含量,每个样品磨碎后过0.25 mm筛,取0.1 g左右进行消煮,然后定容至100 mL,取10 mL左右样品通过流动分析仪进行氮素测定,然后根据陈志伟等[9-10]的方法计算单株吸氮量和氮素生理利用效率(这里指地上部),分别用来估计氮素吸收效率和生理利用效率。每处理每品种设5次重复。

单株吸氮量(mg)=(氮素测定浓度×0.1×地上部干质量)/测定所用样品质量。

氮素生理利用效率(g干质量/g氮素)=地上部干质量×1 000/单株吸氮量。

1.3 数据处理

采用Microsoft Excel 2007分析整理数据并进行t测验,采用SPSS 22.0软件进行方差分析和多重比较。

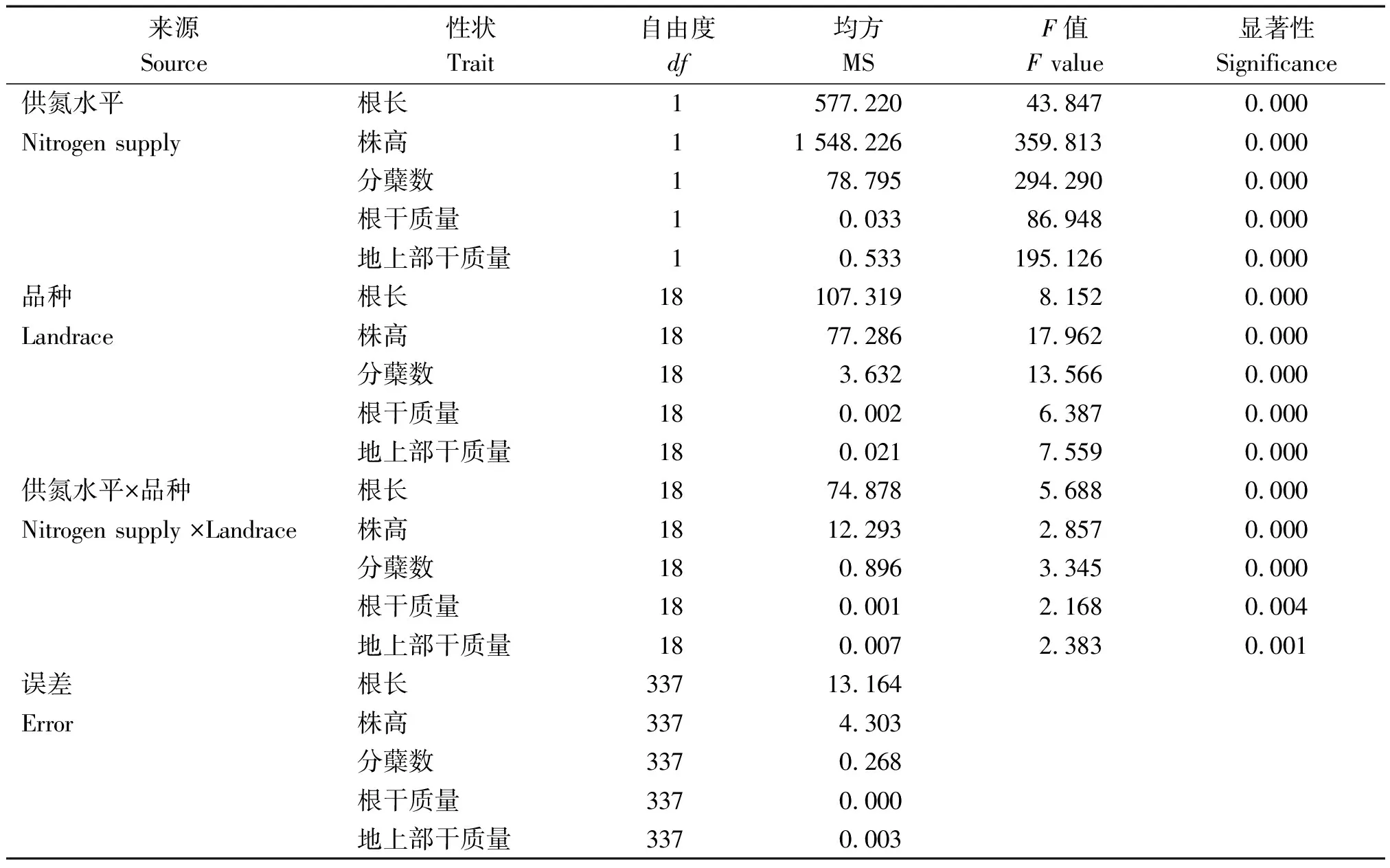

表2 正常供氮和低氮胁迫下不同大麦地方品种相关性状的方差分析Ta.2 Two-way ANOVA of traits in different barley landraces under normal-N supply and low-N stress

2 结果与分析

2.1 不同供氮水平下各大麦地方品种的性状值的方差分析及均值变异情况

方差分析表明,不同供氮处理间所有性状都存在极显著差异(P<0.01),不同品种间所有性状也存在极显著差异(P<0.01),并且在不同供氮水平和不同品种间所有性状均存在极显著的互作效应(P<0.01)(表2),说明,针对这些性状指标,本研究选择的低氮胁迫浓度合理、有效,同时也可以从这些地方品种中筛选出相对耐低氮的材料。由表3可知,低氮胁迫对根干质量表现出促进作用,其中B918、B929、B935、B938、B939、B942、B944、B945、B965和B968显著提高;对株高、分蘖数、地上部干质量则表现为抑制作用,其中株高,除了B936和B973外,都显著降低,分蘖数,除了B936、B938、B940、B942和B973外,都显著减少,地上部干质量,除了B929、B942、B945、B968和B974外,都显著减轻;对根长的影响则比较复杂,既有明显促进作用(其中B929、B935、B937、B939、B942、B945、B968、B973和B974,显著增长),也有明显抑制作用(其他B906、B940和B943,显著减短)。这说明,低氮胁迫对大麦地上部和根的影响是不同的,其对大麦生长的影响通过地上部更容易体现出来,并且其对大麦生长的早期抑制可能主要先表现在地上部。

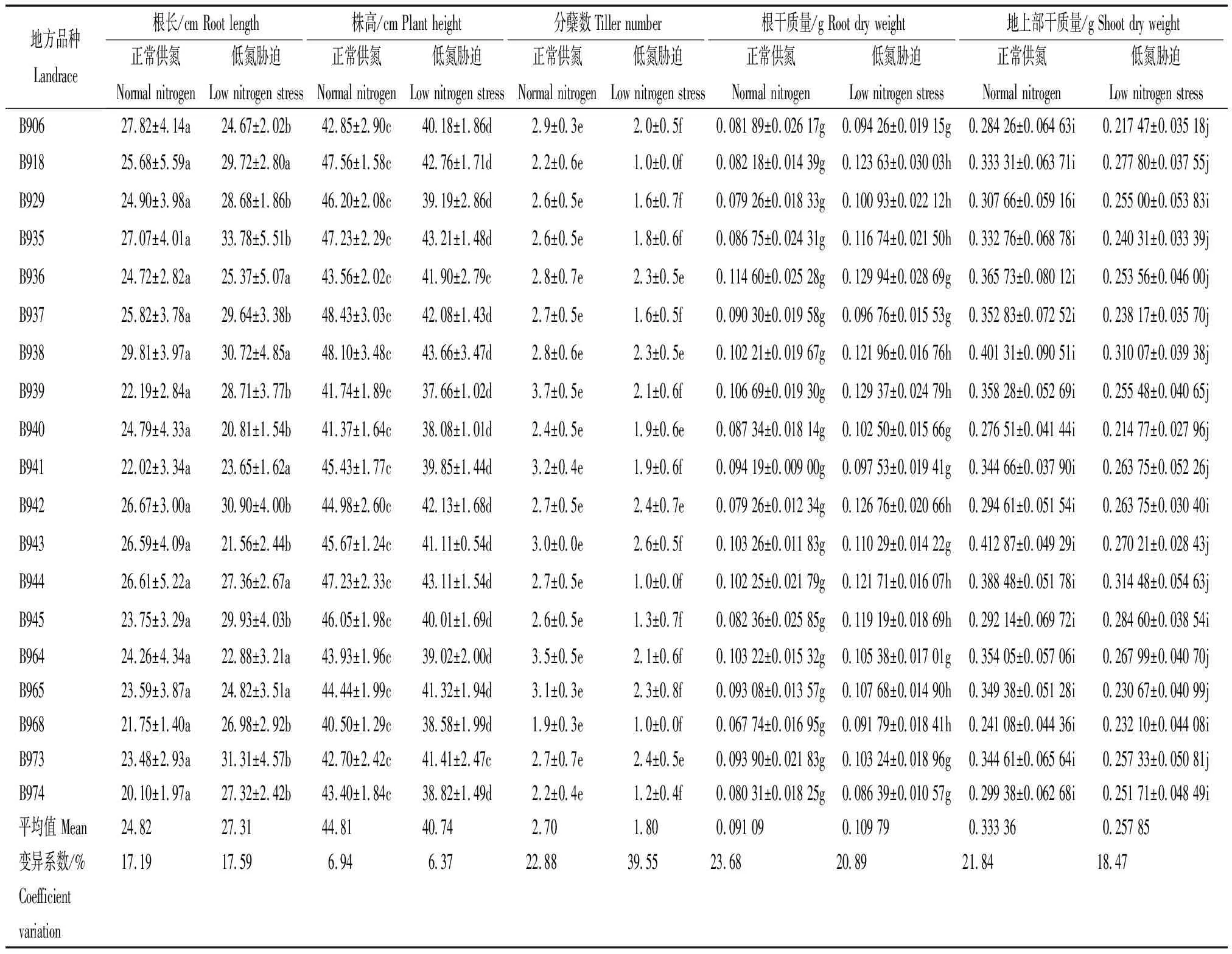

2.2 两种供氮水平下各性状的变异系数和相关性分析

由表3可知,在正常供氮条件下各性状的基因型变异系数表现为:根干质量>分蘖数>地上部干质量>根长>株高,其中,根干质量的变异系数最大(为23.68%),说明其受基因型影响最明显,另外地上部干质量和分蘖数的变异系数也较大(分别为21.84%和22.88%);在低氮胁迫下各性状的基因型差异表现为:分蘖数>根干质量>地上部干质量>根长>株高,其中,分蘖数的变异系数最大(为39.55%),干质量指标次之(其中根干质量为20.89%,地上部干质量为18.47%),说明,分蘖数受基因型影响最明显,且分蘖数在低氮胁迫下其变异系数有明显提高,表明这些指标可以较好地用于耐低氮筛选和鉴定。另外,株高性状在2种供氮条件下变异系数均较小(其中正常供氮条件下为6.94%,低氮胁迫下为6.37%),说明其受基因型差异的影响较小,不太适于耐低氮的筛选。

表3 正常供氮和低氮胁迫下不同大麦地方品种各性状的均值比较和变异系数Tab.3 Comparison of mean value of each trait for each barley landrace between normal-N supply and low-N stress and the coefficient variation

注:表中数据为“平均数±标准差”,后面不同字母代表每个品种的每个性状正常供氮和低氮胁迫间在0.05水平差异显著。

Note: The data in the table are "Mean±standard deviation", the different letters mean the significant differences of each trait in each barley landrace at 0.05 level between normal-N supply and low-N stress.

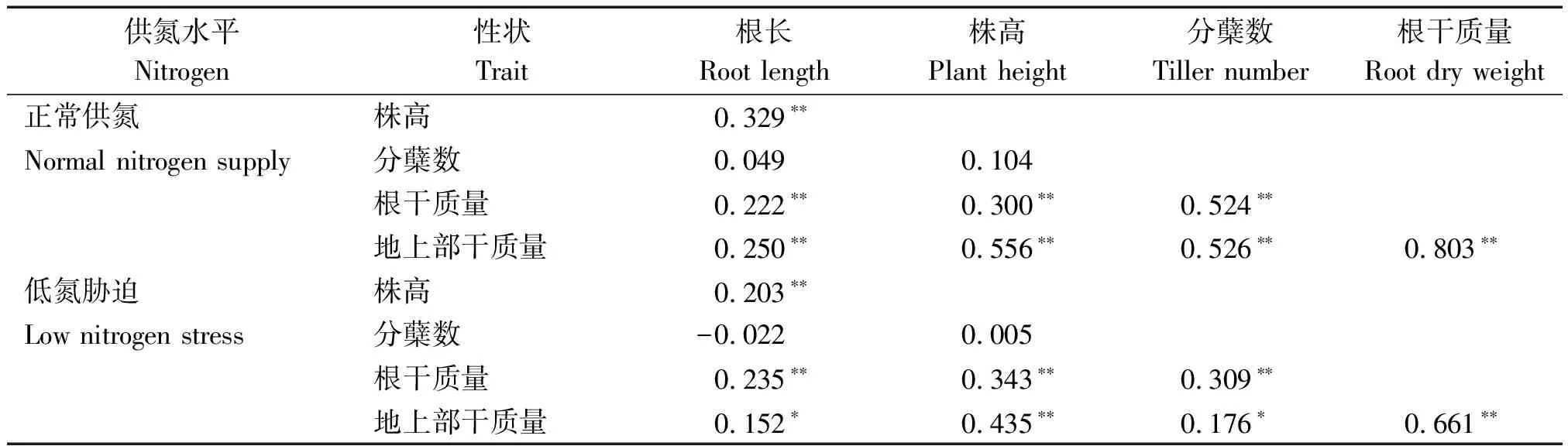

大麦苗期各性状的相关分析表明(表4),在正常供氮条件下,除分蘖数和根长、株高之间相关性不显著外,其他各性状间都呈极显著正相关,其中根干质量和地上部干质量达极显著正相关,相关系数为0.803;在低氮胁迫下,虽然各性状间的相关性与正常供氮时基本一致,但所有的相关系数均呈下降趋势,其中地上部干质量和根长、分蘖数仅呈显著正相关,而分蘖数和根长间甚至呈负相关关系,尽管不显著。说明,虽然供氮水平并未显著影响各性状间的相关性,但低氮胁迫使得各性状间的相关性程度有所下降。

表4 正常供氮和低氮胁迫下各性状间的相关系数Tab.4 Correlation coefficients among different traits under normal-N supply and low-N stress

注*、**. 相关系数在0.05和0.01水平上差异显著,即显著相关或者极显著相关。

Note*,**.Significances of the correlation coefficient at 0.05 and 0.01 level, respectively.

2.3 两种供氮水平下各大麦品种地上部干质量的比较

干质量指标,尤其是地上部干质量,在作物耐低氮筛选中有重要作用,因此,本研究进一步分析了大麦品种地上部干质量与耐低氮的关系。由表3可知,大麦品种B929、B942、B945、B968和B974的地上部干质量在正常供氮和低氮胁迫下无显著差异,其他品种地上部干质量在低氮胁迫下则表现为显著下降。通过地上部干质量指标在正常供氮和低氮胁迫间的直接比较可以看出,B929、B942、B945、B968和B974这5个大麦品种具有很强的耐低氮性。比较低氮胁迫和正常供氮条件下各品种地上部干质量的相对值可以看出,B929、B942、B945、B968和B974的相对地上部干质量均在0.800 00以上,而B945和B968均高于0.900 00(表5)。然而,对于品种B918,虽然其地上部干质量相对值也高于0.800 00,甚至高于品种B929,但其地上部干质量在2种供氮条件间存在显著差异,表明其耐低氮性不如B929。这也表明,从地上部干质量指标看,耐低氮性强的大麦品种其相对值也较高,而相对值高的,其耐低氮性未必强。另外,值得注意的是,根据地上部干质量差异分析获得的5个耐低氮大麦品种,其根长和根干质量(除B974的根干质量外)在低氮胁迫下都明显提高了,这说明根的促进生长可能有利于大麦应对低氮胁迫。

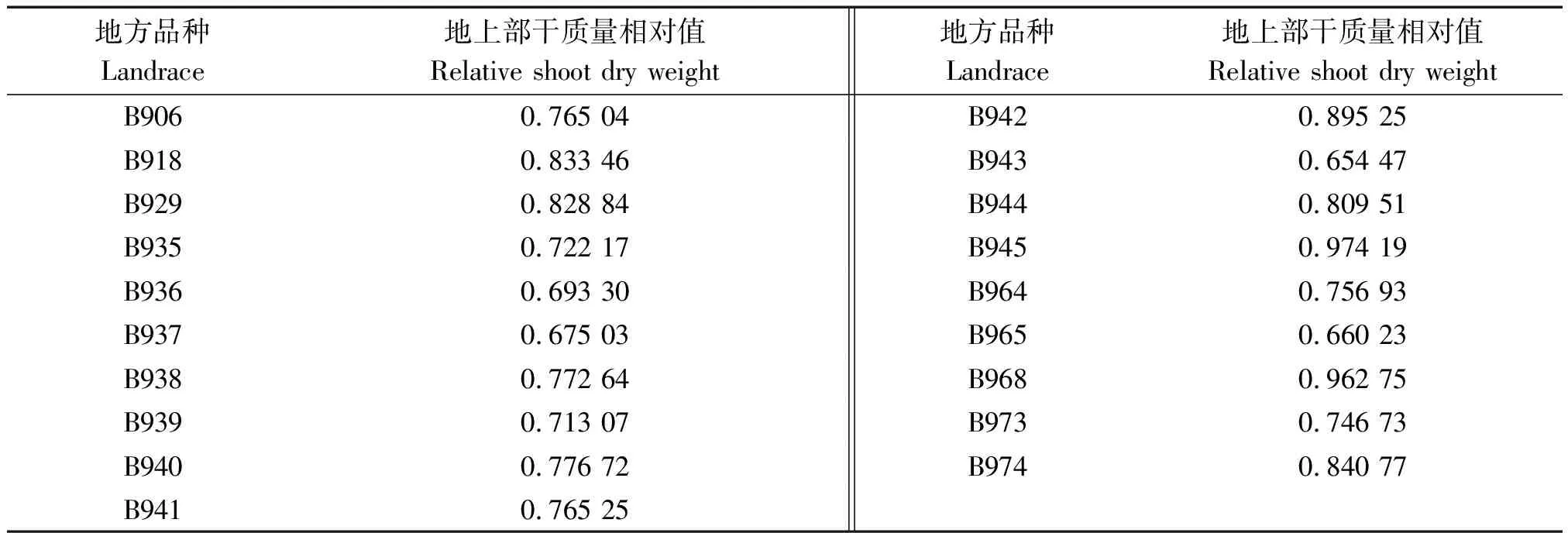

表5 正常供氮和低氮胁迫下各大麦地方品种地上部干质量的相对值Tab.5 Relative shoot dry weight of each barley landrace between normal-N supply and low-N stress

2.4 耐低氮大麦品种地上部单株吸氮量和氮素利用效率的比较

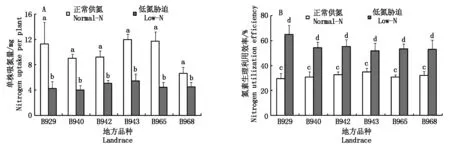

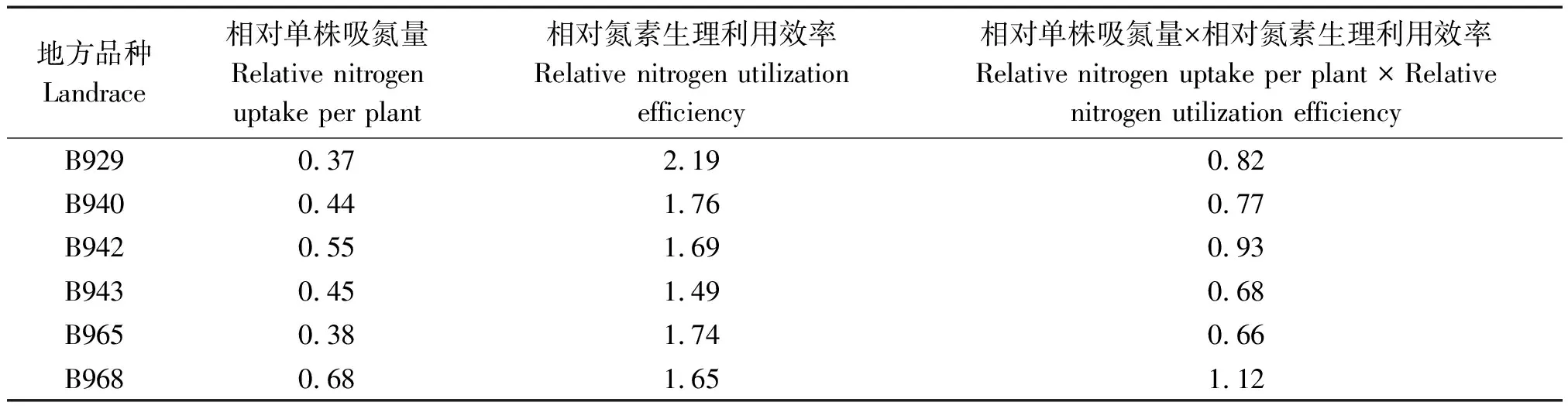

根据地上部干质量在低氮胁迫下是否受到抑制的判断标准,随机分别选择了3份耐低氮大麦品种(B929、B942和B968)和3份低氮敏感大麦品种(B940、B943和B965),并对其在不同供氮条件下的地上部进行了氮素测定,其单株吸氮量和氮素生理利用效率比较结果见图1。t测验表明,所有大麦品种的这2个指标在正常供氮条件和低氮胁迫间的差异均达到显著水平(P<0.05),说明低氮胁迫下,所有品种的单株吸氮量均显著下降,而氮素生理利用效率均显著提高,因而很难以此来判断耐低氮性。而比较不同品种间这2个指标的数值大小也发现,并非所有耐低氮品种的单株吸氮量高或氮素生理利用效率均高于低氮敏感品种。进而,比较其相对值(表6)发现,相对单株吸氮量或相对氮素生理利用效率与大麦耐低氮性间没有必然联系。因此,不管从哪个角度,仅凭单株吸氮量和氮素生理利用效率其中某一个指标来判断耐低氮性非常困难。而当把相对单株吸氮量和相对氮素生理利用效率相乘,发现耐低氮品种其值均大于0.800 00,而低氮敏感品种则均小于0.800 00,如果用相对单株吸氮量和相对氮素生理利用效率对大麦耐低氮性进行判断时,需要同时考虑这2个指标。

每个品种对应的矩形条上的不同字母仅代表2种处理条件下其性状值在0.05水平上差异显著。Different letters above rectangular columns of each barley landrace only represent significant differences of the traits between two different treatments at 0.05 level.

表6 氮素吸收利用生理指标的相对值Tab.6 Relative values of nitrogen uptake and utilization efficiency

3 结论与讨论

20世纪后期,育种家相继开展了一系列的优良品种培育,并在大量施用化肥的情况下极显著地提高了作物产量,但是由此也导致了严重的生态环境问题。近年来,随着中国“双减”战略的实施,作物生产不再单纯追求高产,作物耐低氮品种培育成为育种工作的重要方向。筛选出优良的作物品种是耐低氮育种的首要任务,筛选品种一般采用水培试验、盆栽试验和大田试验等方式进行。虽然大田试验结果最为可靠,但因其易受外界诸多因素的影响,而难以控制氮素浓度,因此,试验重复性较差;同时,大田试验周期长,耗时耗力,开展大规模育种工作较艰巨。盆栽试验因采用土壤栽培,也存在准确控制难、试验重复性差等问题。而水培试验可以有效避开这些不利因素。姚立蓉等[11]采用营养液水培的方式研究大麦对不同浓度氮素的利用效率,发现该方式能精确控制温度、湿度及处理的天数。许多学者在对作物的氮效率进行研究时也都采用了苗期水培的方式[9-18]。前人研究也表明,不同基因型苗期耐低氮鉴定和大田试验存在相关性[9,16],因此,本研究采用水培试验的方式在苗期对大麦耐低氮进行筛选。

当然,在作物耐低氮筛选中,一系列行之有效的筛选指标也是必不可少的,尽管不同的研究者在不同的作物中开展耐低氮筛选,但是他们采取的指标还是比较相似的,如裴雪霞等[16]在小麦耐低氮指标筛选时,认为相对干质量、相对分蘖数等指标变异系数比较高,适于小麦耐低氮筛选;童汉华等[17]进行水稻氮高效的筛选时,认为在苗期进行氮效率筛选指标可靠性以相对地上部干质量>相对单株分蘖数>相对苗高为准;陈志伟等[9-10]、Yang等[14]和强欣[18]认为,相对干质量等指标是适宜作为筛选指标。分析前人研究结果不难看出,干质量是众多作物的耐低氮筛选指标,且相关的机制研究也均以干质量为重要参考[13,19]。本研究也发现,在正常供氮和低氮胁迫下干质量的基因型差异都相对较大,且干质量指标与其他性状在不同的供氮水平下均呈显著正相关,说明干质量确实可以作为大麦耐低氮筛选和鉴定的重要指标。

目前,大麦耐低氮筛选中主要采用的是性状相对值[9-10,14]。Yang等[14]提出以相对地上部干质量作为大麦耐低氮性的判断标准,根据不同品种在正常供氮和低氮处理下的表现,认为相对地上部干质量(Relative shoot dry weight,RSDW)RSDW>0.9为耐低氮性品种,RSDW<0.7为低氮敏感品种,0.7 植物对氮素的吸收利用是一个非常复杂的过程,涉及很多生理生化过程[19-22]。因此,在分析植物耐低氮性状时,研究植物对氮素的吸收和利用就非常重要。Moll等[23]研究表明,在低氮胁迫下,品种表现出氮高效或耐低氮可能是因为氮素吸收效率较高,也可能是因为氮素生理利用效率较高。本研究中,无论是根据低氮胁迫下的单株吸氮量或氮素生理利用效率的大小,还是相对单株吸氮量或相对氮素生理利用效率的大小,均无法判断大麦品种和大麦苗期耐低氮间的准确关系,这也说明有些品种耐低氮性并不是仅与其中一个必然相关。而联合考虑这2个指标,即将大麦地上部相对单株吸氮量和相对氮素生理利用效率相乘,发现耐低氮品种的这个乘积均高于0.80,而低氮敏感品种则均小于0.80,说明,同时考虑这2个指标才可能有效区分耐低氮品种和低氮敏感品种。本研究仅采用了6个品种,品种数较少,在此前提下产生的判断标准可能还不够准确,因此,后续研究中将选用更多的耐低氮差异品种来进行验证。 致谢:感谢上海市农业生物基因中心杨华老师在提供大麦种质材料中给予的帮助。