超声心动图在左冠状动脉异常起源于肺动脉诊断中的临床应用价值及术后随访研究

2019-03-05齐红霞孙境李慧梁玉朱振辉

齐红霞,孙境,李慧,梁玉,朱振辉

左冠状动脉异常起源于肺动脉(ALCAPA)又称Bland-White-Garland综合征,是一种罕见的缺血性先天性心脏病,人群发病率为1/30万,占先天性心脏病的0.5%[1],常在出生后第一年内导致心肌功能障碍和心力衰竭,是导致儿童心功能不全及成人猝死的常见原因之一。根据心肌内冠状动脉侧支循环的建立程度,ALCAPA分为婴儿型及成人型两型,不同分型治疗策略及时机选择不尽相同。由于ALCAPA患者的临床表现缺乏特异性,可能被误诊为缺血性心肌病、心内膜弹力纤维增生症或二尖瓣病变等心脏疾病。经胸超声心动图是诊断ALCAPA的首选检查方式,可早期明确诊断并正确分型,对患者预后及中远期术后随访均有重要价值。本研究旨在归纳总结ALCAPA的超声心动图诊断、鉴别要点,分析婴儿型、成人型ALCAPA的超声心动图征象,了解ALCAPA外科手术后短期及中远期超声心动图随访结果。

1 资料与方法

研究对象:2009年8月至2018年2月中国医学科学院阜外医院经胸超声心动图诊断ALCAPA并接受外科手术治疗的患者共73例。

超声心动图检查仪器与方法:Philips iE33及EPIQ7超声诊断仪,配备S5-1及S8-1探头,频率范围2.5~7.5 Hz。患者采取常规左侧卧位和(或)平卧位,进行经胸多切面扫查,测量常规心脏参数并评估二尖瓣反流程度,明确左、右冠状动脉起源位置及左心室壁肌层内的侧支循环建立程度,运用M型超声心动图及simpsion’s法估算左心室收缩功能,受体型影响测量数据均以体表面积进行校正。电话随访患者近期生存状态并登陆超声报告工作站统计术后超声心动图数据,短期随访时间为术后6个月内,中远期随访时间为术后12~60个月(中位随访时间31个月)。

统计学方法:采用 SPSS 22.0 软件进行统计分析。对所有数据进行正态性检验,符合正态分布连续型变量数据以±s表示,分类变量以计数和百分比表示,计量资料间的比较采用t检验或方差分析,不符合正态分布变量数据采用Mann-Whitney检验,P<0.05为差异有统计学意义。多变量资料统计比值比(OR),OR值<1为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ALCAPA患者的一般临床资料

在我院经胸超声心动图诊断ALCAPA并接受外科手术的73例患者中,男性40例,女性33例,男女比例1.2:1,年龄2个月至53岁。婴儿型ALCAPA 31例,男女比例 1.8:1(20/11),平均年龄19.5个月(中位数9个月);成人型ALCAPA 42例,男女比例1.1:1(22/20),平均年龄165个月(中位数84个月);婴儿型患者平均年龄明显小于成人型患者,差异有统计学意义(P<0.05)。婴儿型ALCAPA患者中,术前超声心动图曾误诊心内膜弹力纤维增生症1例、左前降支异常起源于肺动脉1例、肥厚型心肌病合并二尖瓣发育不良1例,误诊率9.7%(3/31);成人型ALCAPA患者中,术前超声心动图曾误诊左冠状动脉-肺动脉瘘1例,二尖瓣脱垂5例,右冠状动脉-右心室瘘1例,心内膜弹力纤维增生症2例,误诊率21%(9/42)。

2.2 ALCAPA患者的手术治疗和临床随访情况

我院ALCAPA手术方式以冠状动脉再植术为主,其中包括直接冠状动脉再植术及肺动脉自体皮瓣技术延长左冠状动脉,内隧道术(Takeuchi repair)因术后并发症多,已较少应用。婴儿型及成人型ALCAPA患者中,接受冠状动脉再植术者分别有18例(58.06%)和19例(45.24%),接受冠状动脉再植术+二尖瓣成形术者分别有12例(38.71%)和20例(47.62%),接受内隧道术的患者分别有1例(3.23%)和3例(7.14%)。术后随访过程中,1例婴儿型ALCAPA患者死亡,1例内隧道术后患者出现肺动脉狭窄。

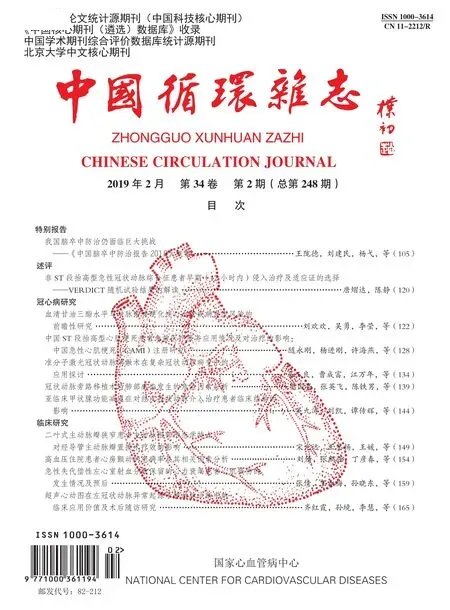

2.3 婴儿型及成人型ALCAPA患者术前和术后随访超声心动图指标比较(表1)

术前婴儿型ALCAPA患者左心室射血分数(LVEF)明显低于成人型[(31.8±13.4)% vs(62.4±7.2)%,P<0.05];婴儿型及成人型ALCAPA患者左心室舒张末期内径(LVEDD)均扩大,婴儿型ALCAPA患者经体表面积校正后的LVEDD明显大于成人型ALCAPA患者 [(113.3±26.6)mm vs(55.9±23.7)mm],差异有统计学意义(P<0.05);成人型ALCAPA患者右冠状动脉内径较婴儿型ALCAPA患者明显增宽,右冠状动脉/主动脉内径比值增大(0.36±0.11 vs 0.26±0.08,P<0.05);两类患者二尖瓣反流量及二尖瓣腱索及乳头肌纤维化比例(42.9% vs 25.8%) 无统计学差异(P均 >0.05)。

术后6个月内随访,婴儿型及成人型ALCAPA患者的LVEDD较术前均显著减小(P均<0.05),但两型ALCAPA患者的LVEDD差异无统计学意义(P>0.05);术后6个月内及术后 12~60个月随访时,婴儿型ALCAPA患者LVEF较术前均显著提高(P均<0.01),中远期接近或达到正常水平;成人型ALCAPA患者LVEF较术前有所提高,但差异均未达到统计学意义(P均>0.05)。在行二尖瓣成形术的婴儿型和成人型ALCAPA患者中,分别有1例(8.33%)和3例(15.00%)于术后中远期出现中、大量反流,差异无统计学意义(P>0.05)。

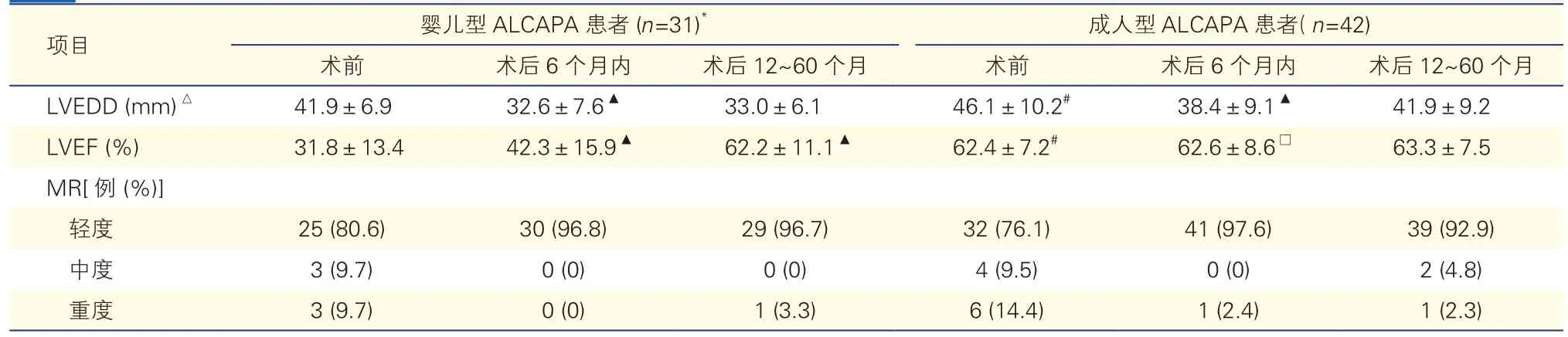

2.4 婴儿型和成人型ALCAPA左冠状动脉起源位置(表2)

ALCAPA患者左冠状动脉常异起源于肺动脉左、右冠窦最多见,其次为主肺动脉壁或左、右肺动脉,起源于前窦者少见。婴儿型与成人型ALCAPA左冠状动脉起源位置无显著差异。

表1 婴儿型及成人型ALCAPA患者术前和术后随访主要超声心动图指标比较(±s)

表1 婴儿型及成人型ALCAPA患者术前和术后随访主要超声心动图指标比较(±s)

注:ALCAPA:左冠状动脉异常起源于肺动脉;LVEDD:左心室舒张末期内径;LVEF:左心室射血分数;MR:二尖瓣反流。*:术后数据为30例患者数据,因术后1例婴儿型ALCAPA患者死亡;△:均为未经体表面积(BSA)校正数值,术前婴儿型及成人型ALCAPA患者校正BSA后LVEDD分别为(113.3±26.6)mm 和(55.9±23.7)mm,术后6个月以上ALCAPA患者因受生长因素影响,LVEDD部分未进行BSA校正,故无法进行统计学分析。与同类患者术前比较▲P<0.05;与婴儿型ALCAPA患者术前比较#P<0.05;与婴儿型ALCAPA患者术后6个月内比较□P<0.05。

项目 婴儿型ALCAPA患者 (n=31)*成人型ALCAPA患者(n=42)术前 术后6个月内 术后12~60个月 术前 术后6个月内 术后12~60个月LVEDD (mm)△ 41.9±6.9 32.6±7.6▲ 33.0±6.1 46.1±10.2# 38.4±9.1▲ 41.9±9.2 LVEF (%) 31.8±13.4 42.3±15.9▲ 62.2±11.1▲ 62.4±7.2# 62.6±8.6□ 63.3±7.5 MR[例 (%)]轻度 25 (80.6) 30 (96.8) 29 (96.7) 32 (76.1) 41 (97.6) 39 (92.9)中度 3 (9.7) 0 (0) 0 (0) 4 (9.5) 0 (0) 2 (4.8)重度 3 (9.7) 0 (0) 1 (3.3) 6 (14.4) 1 (2.4) 1 (2.3)

表2 婴儿型和成人型ALCAPA左冠状动脉起源位置[例(%)]

3 讨论

ALCAPA是一种罕见的缺血性先天性心脏病,解剖上表现为左冠状动脉异常起源于主肺动脉、肺动脉窦部或左、右肺动脉,以主肺动脉或肺动脉后窦多见,通常为独立性发病,较少合并其他心内畸形,其发病原因尚未明确,有学者认为可能为胚胎发育过程中胚胎时期圆锥动脉干的异常分隔或形成冠状动脉的主动脉芽退化以及肺动脉芽持续存在造成的[2]。

胎儿期ALCAPA因肺血管床未开放,肺血管阻力增高,肺循环阻力基本等于体循环阻力,肺动脉血氧饱和度和容量足够维持胎儿心肌细胞需要,随着胎儿向新生儿时期的过渡,左冠状动脉灌注压和氧含量随着血流模式的改变和肺血管阻力的下降而下降,肺动脉至左冠状动脉的顺行方向血流停止,出现从左冠状动脉至肺动脉的血流逆灌现象,原由左冠状动脉供血的心肌细胞则通过右冠状动脉在心肌内建立的侧支循环供血存活并满足正常功能,随着肺循环阻力下降,左冠状动脉的窃血程度将逐渐加重,心肌损伤程度取决于肺血管阻力的维持和冠状动脉侧支侧建立程度[3]。

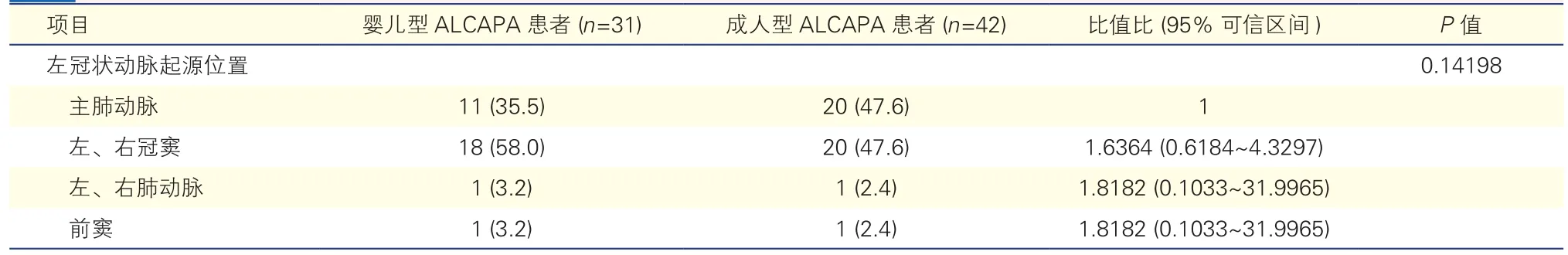

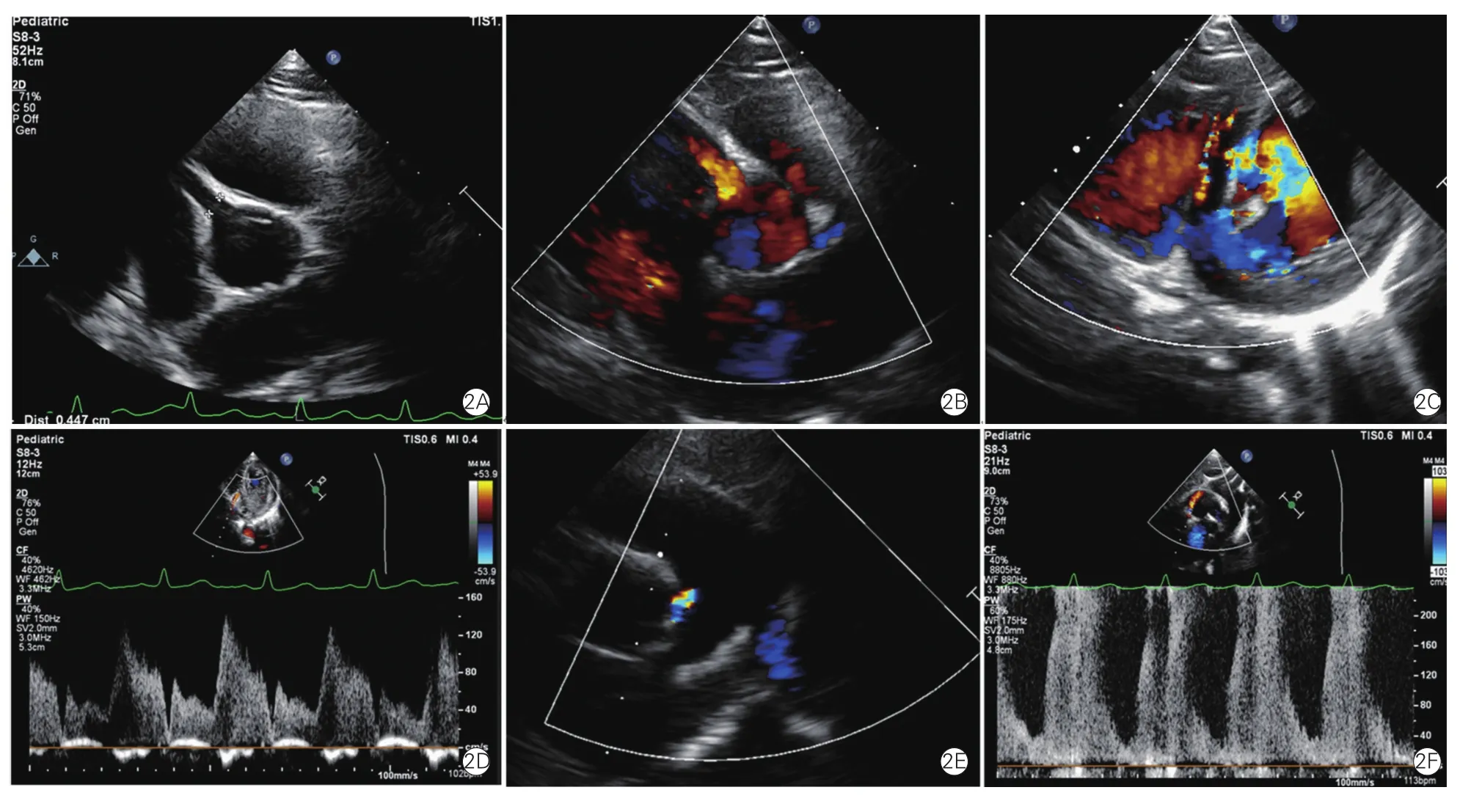

ALCAPA患者解剖结构及血流动力学的异常使其超声心动图具有特征性表现:大动脉短轴切面Valsalva窦未探及左冠状动脉开口,左冠状动脉异常起源于主肺动脉、肺动脉窦部或左右肺动脉,以肺动脉左、右冠窦及主肺动脉多见,左冠状动脉异常开口于肺动脉内可见异常血流信号。根据心肌内侧支循环的建立程度,将ALCAPA分为婴儿型及成人型两种,其临床症状及超声心动图表现有其各自特点。婴儿型ALCAPA在婴儿出生早期因无或很少有侧支循环建立,侧支循环储备不足以维持左冠状动脉依赖性心肌的充分灌注,心肌缺血症状明显,早期出现轻微心功能下降,随着左冠状动脉灌注压及氧含量持续下降,患者症状加重,超声心动图表现为右冠状动脉可视段长度及左、右冠状动脉内径正常,室间隔及左心室壁内血流信号不丰富,未探及或仅有少许侧支血流信号(图1A、1B),LVEDD显著增大、LVEF明显减低,左心室内膜回声增强、二尖瓣腱索及乳头肌回声增强、二尖瓣不同程度反流(图1C、1D)。如未及时手术,婴儿型ALCAPA患者在出生几周至几个月内就会死亡,90%的患儿在出生1年内死亡。成人型ALCAPA患者占所有ALCAPA患者的10%~15%,超声心动图表现右冠状动脉可视段增长、增宽(右冠状动脉内径:1岁以内婴幼儿 >2 mm,1~6 岁 >3 mm,6 岁以上 >4 mm[1],图2A、2B)、室间隔及左心室壁内探及五彩镶嵌色血流信号(图2C、2D),彩色多普勒左冠状动脉内探及逆向血流信号,血流频谱为舒张期为主的双期连续性血流(图2E、2F)、LVEDD、LVEF、左心室壁厚度、左心室内膜回声、二尖瓣腱索及乳头肌回声正常范围或轻度异常,二尖瓣不同程度反流。得益于心肌内建立了良好的侧支循环及左冠状动脉于肺动脉的限制性开口,成人型ALCAPA患者能存活至儿童期或成年期,心功能较婴儿型ALCAPA患者好,心力衰竭症状不明显[4],因存在亚临床心肌缺血及心肌纤维化、心肌瘢痕的形成,未发现并及时治疗者中80%~90%约在35岁时猝死[5]。

图1 婴儿型左冠状动脉异常起源于肺动脉的典型超声心动图图像

图2 成人型左冠状动脉异常起源于肺动脉的典型超声心动图图像

婴儿型和成人型ALCAPA超声心动图的鉴别要点为:左心室心肌内侧支循环的建立程度,直接征象为心肌内血流信号丰富程度[6],此外,右冠状动脉/主动脉根部内径比值为评估右冠状动脉扩张的指数,可间接反映左、右冠状动脉间侧支循环系统的建立情况[7]。

两型ALCAPA超声心动图特异性不显著,常规检查漏诊及误诊率高,常见鉴别诊断有:(1)胸骨旁大动脉短轴切面主动脉窦左侧因回声失落伪像被误认为冠状动脉开口;(2)心包横窦因其平行的管状结构及相似的位置易被误诊为主动脉窦部发出的左冠状动脉:(3)扩张型心肌病:与婴儿型ALCAPA表现相似,多切面仔细探及可探及正常双侧冠状动脉开口,可借此鉴别;(4)右冠状动脉-肺动脉瘘/右冠状动脉-右心室瘘:多见于成人型ALCAPA误诊,粗大的右冠状动脉开口及丰富的心肌内侧支循环、肺动脉内或右心室内异常血流信号易与之误诊,二者除开口位置不同外,右冠状动脉-肺动脉瘘或右冠状动脉-右心室瘘瘘口处血流频谱为舒张期为主的连续性血流频谱;(5)左冠状动脉左主干闭锁,左前降支及左回旋支走形正常,左冠状动脉系统亦依赖右冠状动脉侧支供血,左前降支为舒张期逆向血流信号,左回旋支为舒张期正向血流信号[8];(6)川崎病:后天性心脏病,可合并全身血管炎性表现,冠状动脉病变为左、右冠状动脉不同程度扩张,瘤样扩张,扩张的冠状动脉内中膜毛糙,部分合并冠状动脉内血栓征象;(7)心内膜弹力纤维增生症:婴儿型ALCAPA常合并出现,但其冠状动脉开口位置正常;(8)单纯二尖瓣反流、脱垂或发育不良:心功能正常的成人型ALCAPA误诊率高,须予甄别;此外,任何限制左冠状动脉至肺动脉血流逆灌的机制均有益于侧支循环的建立[9],比如动脉导管未闭、室间隔缺损、主肺动脉窗等,这些患者早期无临床症状,10%~14%可存活至成年期[10]。

重建双冠状动脉循环系统治疗ALCAPA是外科公认的手术方法[11],其中婴儿型ALCAPA一经诊断,须尽早手术[12],我院施行手术方式包括冠状动脉再植术及内隧道手术,因内隧道术氏术后远期瓣上狭窄并发症发生率较高[13],目前我院主要以冠状动脉再植术为主,手术方法包括直接冠状动脉再植术及主动脉或肺动脉自体皮瓣技术延长左冠状动脉长度,后者增加了远离主动脉的左冠状动脉再植主动脉的可能性。对合并二尖瓣中量及以上反流患者行二尖瓣成形术,近期随访二尖瓣反流得到显著改善,但远期随访表明二尖瓣仍有再次反流的可能,因此是否同期进行二尖瓣成形术仍存在争议[14]。因此,术后超声心动图不仅要评估患者心脏房室腔大小、心功能、吻合口是否通畅,对二尖瓣功能中远期的评估也至关重要。

综上,熟练掌握ALCAPA的病理生理学及超声心动图血流动力学特点,可明确、及时诊断ALCAPA并对其进行分型,这对临床医师把握诊治时机及策略有显著意义。