农业农村部发布《海龟保护行动计划(2019—2033年)》

2019-03-01本刊讯

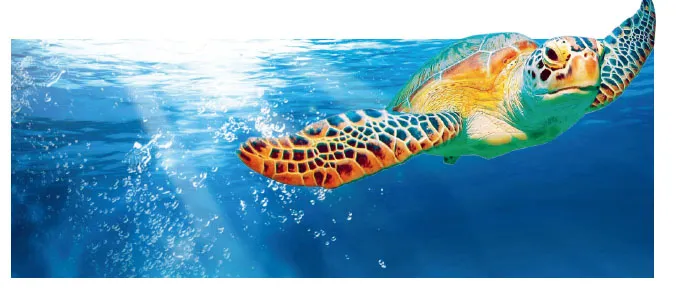

本刊讯近年来,随着人类活动的加剧,海洋生态环境遭到严重破坏,全球海龟整体种群持续衰退。我国境内的海龟也面临栖息地衰退、种群数量急剧下降等问题,物种延续面临巨大挑战。海龟是著名的“活化石”,也是海洋生态系统的旗舰物种和指示物种,具有重要的生态、科研和文化价值。为加强我国海龟保护管理,有效应对海龟保护面临的新问题、新挑战,在全国范围内对海龟保护管理工作进行统一部署,农业农村部组织编制了《海龟保护行动计划(2019—2033年)》。

《计划》明确确定我国海龟保护建立健全保护体系与机制等7项重点工作和建立与完善我国海龟保护体系和协调机制等18项重点行动。

《计划》提出2019年~2028年的近期目标要基本获得我国野生海龟种群分布、主要产卵场、洄游路线、索饵场、饲养海龟存量、各类保护、救助、人工繁育机构现状和受威胁因素等基础信息,并建立海龟人工繁育、救护和展示的规范与标准。建立和完善我国海龟监测、评估、人工繁育、救护、预警等技术体系,构建信息平台,并与IUCN物种红色名录、CITES附录物种管理网络、SWOT国际海龟保护网络、GBIF生物多样性信息平台等做好衔接,提高海龟保护和监管水平。合理确定海龟保护管理单元和栖息地保育类型(重要、次要和潜在栖息地),初步形成栖息地保护和修复方案,划定1~2个海龟重要栖息地或海洋自然保护地。形成针对我国主要海岸工程、生产作业、旅游观光和海上人类活动(特别是渔业活动)的海龟保护、救护和管理技术规范或指南。多渠道开展法律法规和保护知识的培训,宣传正确、先进的保护理念与方法,提高各类人员的法制观念、保护觉悟与行动能力,不合理的海龟制品需求得到遏制。

2029年~2033年设定中长期目标,要持续开展海龟种群调查与评估并实施有效监控,深化海龟的保护政策研究,分别明确各物种的管理重点,威胁因素得到全面控制,各海龟物种在我国海域的种群数量稳定上升。完善栖息地管理体系,重要、次要和潜在栖息地形成保护管理体系并得到有效保护,栖息地范围扩大,更加适宜海龟产卵繁殖。建成布局合理、功能完善的科研、管理保护机制和监测管理信息平台,定期发布海龟的监测信息;海龟人工繁育技术趋向成熟,海龟救护和放生更加科学合理。严格执行相关法律法规,针对海龟及其制品的非法捕捉和贸易活动基本杜绝,海龟人工饲养、繁育和展示活动规范有序;社会监督机制形成,保护海龟成为公众的自觉行动。

此外,我国海龟保护事业面临的主要任务:要加强制度设计,推动海龟保护纳入相关规划。加强海龟及其栖息地保护的顶层设计,加快完善海龟监测和保护的规划、标准及管护制度等体系建设。明确保护优先,提高保护管理的能力和水平。坚持就地保护和自然恢复为主,合理布局和设立海龟自然保护地。完善协作机制,引导公众及各方力量广泛参与。完善多方共同参与海龟保护的协作机制,形成资源信息共享,衔接配合顺畅,反应及时有效的合作保护局面。