基于卫星云图的1822 号“山竹”台风的结构变化和降水云系特征

2019-02-28李思敏,赖师美,熊志刚等

华南后汛期主要是受到台风的影响,平均每年登陆我国的台风有12.3 个[1],其中在华南地区登陆台风数为6.9 个[2].当台风移近大陆和登陆时往往会带来狂风、暴雨和风暴潮等灾害性天气,造成不同程度的人员伤亡和财产损失,做好台风天气过程的预报至关重要.

气象卫星是用来观测地球大气的人造卫星,它的观测范围大,不仅能获得海洋、高原等偏远地区的探测资料,提高天气分析的准确性,而且可通过高时空分辨率的连续云图观测大尺度云系的变化,并获取台风等中小尺度天气系统的发展演变过程. 通过分析卫星云图中云系的特征可以进一步了解大气状况,为天气分析与预报提供更多的依据和参考,目前卫星云图也已广泛应用于天气预报中.国内外学者通过卫星云图来研究台风的发展、结构变化、移动路径以及台风暴雨天气过程,取得了较大的进展,表明卫星资料对台风的监测和预报有着不可或缺的作用[3-4].笔者通过卫星云图分析1822 号“山竹”台风发生发展的环流背景以及它自身的结构变化,以此来研究台风天气过程的机理.

1 “山竹”台风概况

1822 号“山竹”台风在2018 年9 月7 日的西北太平洋上生成,生成以后向西方向移动,10 日早上升格为强台风,11 日晚上发展成为超强台风.15 日凌晨登陆菲律宾吕宋岛, 登陆时中心气压低于900 hPa,最大风力在17 级以上,“山竹”台风受菲律宾北部的两座山摩擦减弱转为强台风;16 日17 时登陆我国广东省江门市台山海宴镇,登陆时中心附近最大风力14 级(即45 m/s),中心最低气压955 hPa;登陆后向广西移去,其强度明显减弱,17 日20 时,因不能确定环流中心,中央气象台停止对其编号[5].“山竹”台风是2018 年登陆我国的最强台风,它的移动速度快,云系庞大,直径范围达1 000 km,其登陆前后给华南地区带来狂风暴雨等重大灾害.

2 “山竹”台风发展的环流背景

2.1 西风带槽脊和副热带高压的活动情况

根据卫星云图1 的云系分布特征,可以看出西西伯利亚有一个逗点云系,由中心A 到云带尾部确定一个槽,根据云带中气流的走向在贝加尔湖西侧确定脊,我国大兴安岭呈东北-西南走向的云带C1-C2后部确定另一个槽,高纬的形势为“两槽一脊”,并逐渐向东移.副热带高气压带(副高)呈东西向带状,渗入到我国华东、华南等大部分地区,在其控制下这些地区也表现为晴空无云或少云的天气.“山竹”登陆前,处在副高的西南侧,受其引导的东南气流下向西偏北方向移动;“山竹”登陆后副高有明显的减弱东退.

2.2 “山竹”台风发展时的高低空急流作用

图2 表明,低纬西南季风位置偏南,与“山竹”南侧相联系,季风云系中的云团均出现向西的卷云砧,说明在副热带高压的影响下,高空的东风急流很强,“山竹”在东风气流的引导下向西移动.低空急流主要表现在孟加拉湾的西南气流不断往“山竹”输送水汽和能量,使“山竹”持续发展,特别是在其登陆减弱时段更加明显,从17 日03 时的云图2(a)中看到,“山竹”南侧有白亮的小云团R,两小时后,云图2(b)中看到云团R 的右前方有M、N 两个小云团生成,它们都是在西南急流作用下产生的对流云团.高空的东风急流主要对“山竹”的移动路径起作用,而低空急流往往与台风外围暴雨相关[6].

“山竹”台风在副热带高压引导的高空东风急流、低空东南气流的影响下往西偏北的方向移动,中高纬槽向东移来伴随有冷空气南下,低纬有低空西南急流联系,它就是在这两槽一脊及副高活动的大环流形势下得到进一步的发生发展.

图2 红外云图上的低空急流

3 “山竹”台风结构变化

卫星探测图像是台风分析预报必不可少的工具, 应用卫星云图可以分析台风形成的天气尺度条件、确定台风的中心和强度,预告台风未来的强度、预告台风的路径等内容[7].在卫星云图上能非常清楚地看到台风的螺旋云带、环绕眼区的云墙、旺盛对流云区围绕眼区的不对称分布,以及整个台风云系的范围等特征,所以根据云图观测台风的结构变化有重要作用.

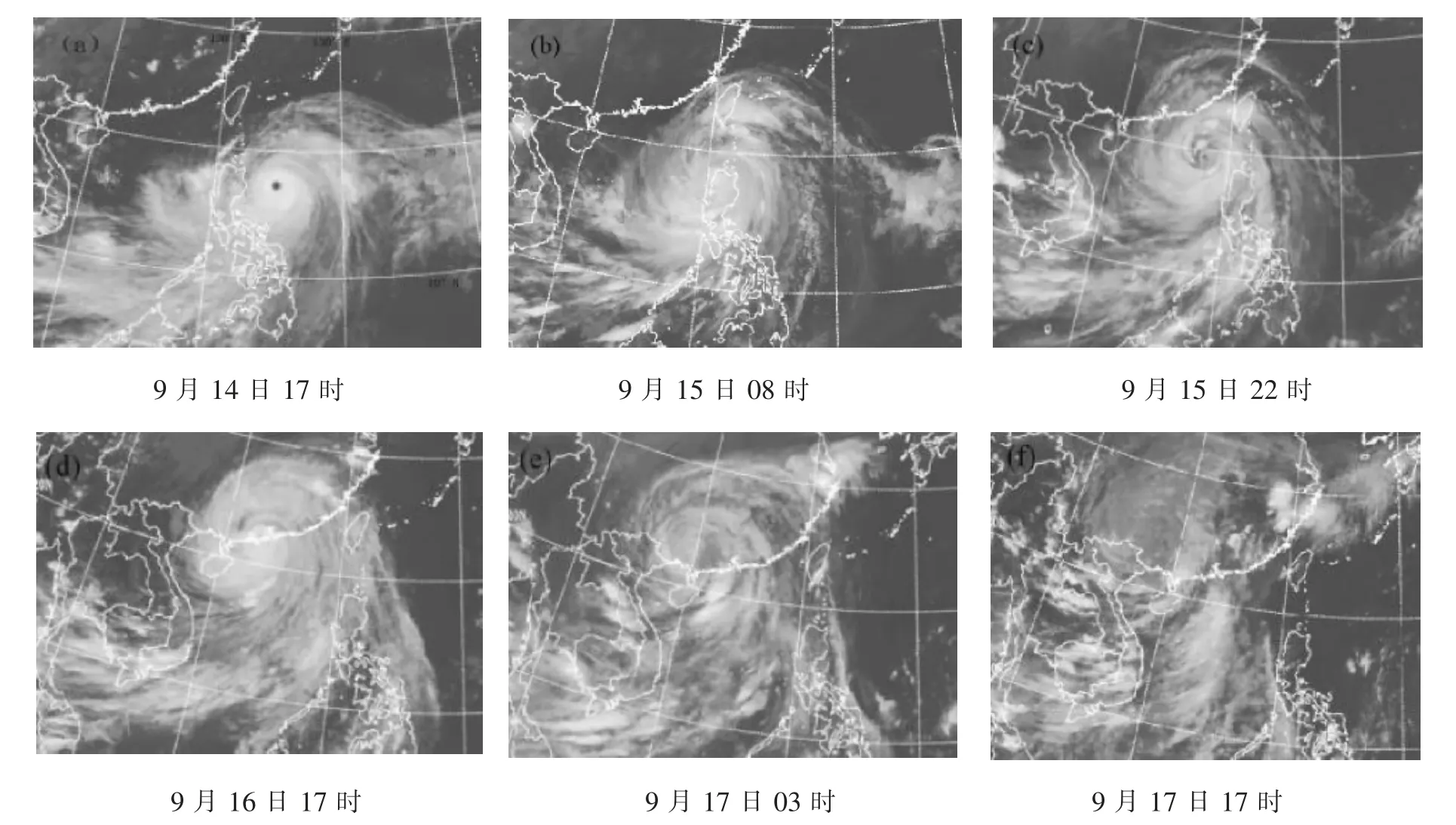

“山竹”在西太平洋生成之后不断发展,从云图3(a)可以清楚地看出其完整的圆形风眼,风眼即为台风中心,台风中心位于菲律宾以东洋面,中心密闭云区结构对称紧密,其北侧与西太平洋上的云系相联系,西南侧与西南急流相联系,两者为“山竹”提供源源不断的水汽和能量,所以“山竹”云系长轴表现为东北-西南向,台风云系色调白亮,表明其云顶温度低,环流系统深厚,此时它的强度也达到最强.

云图3(b)中可以看出“山竹”于15 日凌晨登陆菲律宾北部后受到下垫面摩擦的影响,强度明显减弱,风眼消失,密闭云区的结构有所松散,西南侧急流云系减少,但是外围的螺旋云带依旧清晰.15 日中午,“山竹”因副高西伸南插导致路径再次北调,快速移入南海,并且不断吸收大量的能量再次加强.

云图3(c)中看出“山竹”南侧西南急流的加强,使得它的云系范围变得更加宽广,跨越10~15 个经度,同时还重塑了不规则的眼区,眼区附近出现的暗黑区是镶嵌在云区中的能量泡.由于风眼附近的上升运动强烈、云系冷却而伴随的潜热能量释放集中于涡旋的能量泡的局部区域,所以出现了白亮的冷云云团.

“山竹”台风继续西北行的过程中,西太平洋的云系减少,主要由孟加拉湾向其输送水汽,至16 日17时台风中心登陆我国广东江门,风眼在登陆过程中消失,云图3(d)中看到“山竹”南侧的螺旋云带覆盖了整个广东、海南、广西东部以及闽南地区.

登陆后往广西方向移动,在地形摩擦、能量释放及水汽补充减少的影响下,“山竹”强度进一步减弱,云图3(e)中发现其云系色调变浅,外围螺旋云带变窄;17 日17 时,云图3(f)中整个“山竹”冷云云系基本上稀疏松散,色调也变成浅灰色,外围螺旋云带也已消散,此时“山竹”已减弱为热低压,由于不能确定环流中心,停止编号,“山竹”彻底消亡在广西境内.

图3 红外云图上的“山竹”台风的结构变化

4 “山竹”台风的降水云系特征

台风是气象灾害中破坏力最大的天气系统,其会带来大风、暴雨,诱发巨浪、风暴潮次生灾害,是一种极具破坏力的天气系统,造成巨大的财产损失和人员伤亡.

从卫星云图上分析“山竹”台风发生的系统,主要看台风云系发展情况.“山竹”登陆前其北侧的云系与西太平洋上的云系联系得到不断地发展,云图4(a)~(c)上看出北侧有一条白亮的螺旋云带,覆盖台湾省之前云带的下部出现几个对流云团,云团在发展过程中不断壮大并且与螺旋云带辐合,加上东南侧的气流非常强盛,低层的辐合上升运动强烈,使得北侧云系呈现明显的盾状,其头部向北凸起,出现明显的卷云弧线,弧线向四周散开,说明高层有强的辐散,螺旋云带在移动过程中逐渐覆盖了台湾省,加上台湾山脉的作用,台湾有降水,而且东侧迎风坡的降水量更大;随后“山竹”南侧的螺旋云带逐渐覆盖广东沿海地区,云图4(d)~(f)上看到在螺旋云带未抵达广东时的云系结构、色调都没有抵达时的紧密、白亮,这是由于其在南海吸收能量得到发展以及海陆的挤压作用造成的向内辐合.

云图4(g)~(i)上看出“山竹”台风登陆时不规则风眼周围云系与南侧螺旋云带相比,云系较松散、色调也较浅,说明其强度较弱,相应的降水量与前期相比较少.随后“山竹”向广西方向移动,受到地形摩擦以及前期能量的释放,其强度进一步减弱,中心云系变稀疏,但还能看见几条完整的螺旋云带.

云图4(j)~(l)上看出“山竹”减弱后其南侧的东南气流依旧强盛,与南下的冷空气交汇,又有孟加拉湾的急流补充水汽,使得南侧更加不稳定发展,云图上可以看到粤西和海南地区出现三个较亮的对流云团,且其北侧均有卷云砧,随后三个云团结合形成一片卷云云区,其上部云线光滑,下部存在由于急流入侵造成的V 型缺口.总的来说,“山竹”前期降水是由螺旋云带和密闭云区的作用下产生的,后期是因为冷空气入侵和急流的作用而发生强对流天气.

图4 “山竹”台风的降水云系的动态变化

5 结论

利用卫星云图资料,分析1822 号“山竹”台风形成、发展与消亡过程中云系及天气过程特征,发现:(1)“山竹”台风在两槽一脊和副高活动的环流背景下发生发展.低纬来自孟加拉湾的西南风急流为“山竹”台风提供源源不断的水汽输送和不稳定能量,高纬西风急流携带冷空气南下,以及在高层辐散、低层辐合的配置下不稳定能量释放,造成大范围的降水.(2)“山竹”台风期间华南前期暴雨区较集中,主要是源于“山竹”台风螺旋云带和密闭云区的能量释放;后期暴雨区较分散,是弱冷空气南下与减弱的“山竹”台风的暖湿东南气流交汇产生零散的对流云团造成的.(3)“山竹” 台风登陆吕宋岛之前结构紧密且有风眼,云系范围广,强度最强;登陆后中心环流减弱,但外围的螺旋云带依旧强大,出现“外强中干”结构形式,所以登陆时的云系亮度较浅、结构较松散,降水量也小于登陆前期.