“中等收入陷阱”的定量识别与跨越路径

2019-02-28张建华

程 文,张建华

(1.湖北大学 商学院,武汉 430062;2.华中科技大学 经济学院,武汉 430074)

0 引言

一个经济体是否陷入“中等收入陷阱”,通常是根据该经济体从中等收入阶段迈入高收入阶段所需要的时间长短或增长率的高低是否达到一定的阈值来界定的。然而,现有的定量识别方法存在一定的缺陷,需要进行评估和修正。本文综合考虑了现有方法的优缺点,并结合后发经济体追赶进程的特点,以及新常态下中国经济出现的结构性减速新特征,拟定出一套既符合客观性、科学性,又具有一定前瞻性的定量识别方法,从而为中国跨越“中等收入陷阱”提供路径指引和政策参考。

1 现有的“中等收入陷阱”定量识别方法

现有的“中等收入陷阱”定量识别方法有三种:一是计算跨越年限阈值的方法;二是计算相对增长率的方法;三是计算绝对增长率的方法。

Felipe等[1]国外学者是通过计算出跨越“中等收入陷阱”年限的阈值来界定“中等收入陷阱”的。他们将世界银行按人均GNI进行经济体分类的标准转化为了使用麦迪森估计的人均GDP进行分类的标准,把124个经济体分为低收入组(人均GDP小于2000美元),下中等收入组(人均GDP为2000美元至7250美元),上中等收入组(人均GDP为7250美元至11750美元)和高收入组(人均GDP高于11750美元),并观察了1950—2010年各经济体在不同收入组的停留时间。通过计算1950年以后进入下中等收入组的经济体,到达上中等收入组和高收入组的停留时间的中位数得出:若从下中等收入组进入上中等收入组的时间超过了28年,则称之为陷入了“下中等收入陷阱”;若从上中等收入组进入高收入组的时间超过了14年,则称之为陷入了“上中等收入陷阱”。

从跨越年限阈值来识别“中等收入陷阱”有两个主要的缺陷:一是识别过程没有考虑后发经济体存在的优势。由于经济增长存在着条件收敛,经济体跨越持续时间的长短和跨越“中等收入陷阱”时点的早晚有着统计上的显著关系。通过对成功跨越经济体的简单回归可以得出:如果跨越时点每晚一年,跨越“下中等收入陷阱”的年数将会平均缩短0.6年,而跨越“上中等收入陷阱”的年数将会平均缩短0.24年。如果按照14年的阈值标准,会发现大部分欧美发达经济体都曾陷入过“上中等收入陷阱”,而日本和“亚洲四小龙”均未陷入该陷阱。二是中位数年限的识别标准过于主观,且识别结果极其依赖于取样的经济体。如韩文龙等[2]国内学者采用相同的计算方法,在剔除了小部分样本后,成功跨越“下中等收入陷阱”和“上中等收入陷阱”经济体的阈值年限分别变为25年和15年。按此新阈值判断,2010年陷入“上中等收入陷阱”经济体的数量比按原阈值判断的数量下降了60%,这显然是不合理的。

Aiyar等[3]意识到了跨越年限阈值法存在的缺陷,从增长理论的条件收敛框架出发,利用宾大世界表7.1版,提出了计算经济体实际经济增长率相对于理论预期增长率减速的识别方法。他们使用1955—2009年138个经济体每五年人均GDP增长率的均值对人均GDP的滞后一期项、物质与人力资本进行回归。当前五年的人均GDP实际增长率与回归模型估计出的预期增长率之差偏离后五年该差值的20%时,就判定为该经济体这十年经历了持续减速,陷入了“中等收入陷阱”。

这一计算相对减速的方法虽然解决了跨越年限阈值法存在的部分缺陷,但又带来了两个更严重的新问题:一是以低于经济体自身的均衡增长率作为识别标准过于严格,这将会导致很多增长率高但波动大的经济体被划入陷阱之中。二是以十年为一个陷阱区间的基本度量单位,范围太广,会将很多本来不在陷阱中的年份都归入陷阱之中。如林志帆[4]使用相同的计算方法,发现中国从1981—2000年的20年时间居然全部处于“中等收入陷阱”之中。这不仅与客观事实相违背,而且与其他识别方法得出的结果大相径庭。如按照Felipe等[1]的识别方法,中国在跨越“下中等收入陷阱”时仅用了17年,不仅大大低于28年的陷阱阈值,而且在1950年后跨越该陷阱的所有经济体中用时最短,堪称楷模。

相对前两种识别方法而言,Eichengreen等[5,6]计算绝对增长率减速的方法,其识别结果不依赖于识别经济体的短期波动以及取样经济体的范围改变而发生变化。他们基于Hausmann等[7]提出的增长加速的识别方法,给出了经济体陷入“中等收入陷阱”的“增长塌陷”(Growth Collapses)标准:一是该经济体在减速之前七年的平均增长率大于等于3.5%;二是减速之后七年的平均增长率比减速前七年的平均增长率降低2%以上;三是按宾大世界表,该经济体人均GDP大于10000美元。

这一识别方法存在的问题主要在于3.5%与2%的标准确定较为主观,且识别结果会依据数据来源的不同而发生变化。如邹薇和楠玉[8]将数据来源换为WDI数据库后就识别出了中国在1960—2012年曾有过6个减速点,这与使用麦迪森数据库识别出此段时间中国没有减速点的结果迥然不同。此外,这一识别方法的识别对象也存在偏差。按照Aiyar等[3]根据宾大世界表7.1版的估计,中等收入水平是在2000美元到15000美元之间,人均GDP大于10000美元的标准既剔除了大部分下中等收入经济体,又包括了全部的高收入经济体。因此,按此方法识别出来的陷阱实际上是“上中等收入陷阱”与“高收入陷阱”的混合体,并不能称之为真正的“中等收入陷阱”。

综上所述,本文在制定“中等收入陷阱”的定量识别标准时,必须综合考虑跨越年限阈值法、相对增长率减速法与绝对增长率减速法的优缺点,并结合后发经济体追赶进程的特点,拟定出一套既符合客观性、科学性,又具有一定前瞻性的定量识别方法。

2 修正的“中等收入陷阱”定量识别方法

为了识别出真正意义上的“中等收入陷阱”,本文首先沿用Eichengreen等[5,6]提出的“增长塌陷”的前两个减速标准,但在各经济体的分组标准上借鉴Felipe等[1]的研究成果。具体而言,本文使用最新的2013年版麦迪森项目数据库(Maddison Project Database),对1950—2010年的119个经济体①麦迪森项目数据库共有161个经济体,本文从中剔除出数据不完整的前苏联加盟共和国、南斯拉夫和捷克斯洛伐克,以及在2010年人口低于100万的经济体,并按Eichengreen等的做法从中剔除出石油出口型经济体。进行了分析。标记出各经济体在减速之前七年的平均增长率大于等于3.5%,但在减速之后七年的平均增长率比前七年的平均增长率降低超过2%的年份。然后将标记过的年份按该经济体在当年的人均GDP划分为低收入组、下中等收入组、上中等收入组和高收入组。本文按照各个阶段出现陷阱的年数占出现陷阱的总年数的比重计算落入陷阱的概率,可得图1。从图1中可以看出,将“下中等收入陷阱”和“上中等收入陷阱”加总后的概率为51.73%,大于“低收入陷阱”的概率,且远大于“高收入陷阱”的概率。这说明“中等收入陷阱”的确存在,而且下中等收入经济体比上中等收入经济体更容易陷入陷阱之中。

图1各收入组经济体陷入“增长塌陷”的概率

接下来,本文使用Smell Test对识别结果进行检验和校准,以观察其是否既能完美地识别出如20世纪70、80年代部分拉美经济体和90年代部分亚洲经济体陷入“中等收入陷阱”的经验事实,又不会将其他成功跨越“中等收入陷阱”的经济体误判其中。

通过对比经验事实,本文发现按Eichengreen等[5,6]的标准计算,虽然国际上公认陷入“中等收入陷阱”的经济体全部被包括进来,但很多成功跨越“中等收入陷阱”的经济体也被纳入其中。例如,新加坡和韩国均有6年时间曾陷入过“下中等收入陷阱”,均有2年时间曾陷入过“上中等收入陷阱”。也就是说,Eichengreen等所提出的标准存在着过度识别的问题。

反思上述“增长塌陷”的标准,是否一个经济体只要出现较大的经济减速,就意味着陷入“中等收入陷阱”呢?事实上,当面临国内和国际不利因素的交互影响时,尽管该经济体会出现经济增速下滑的暂时现象,并满足Eichengreen等所提出的“增长塌陷”的前两个标准,但只要其经济结构和质量都在持续改善,那么就存在成功跨越“中等收入陷阱”的可能。对于后发经济体,其追赶进程中的增速回落有三种:第一种是由于增长阶段转换导致的,此时后发优势依然存在,只是其结构构成发生变化,影响了潜在增速;第二种是追赶过程结束,后发优势释放完毕导致的;第三种才是落入“中等收入陷阱”导致的[9]。如中国目前在新常态下的经济减速,除了受到国际经济影响外,更多地表现为上述的第一种结构性减速[10]。

合理的识别标准除了关注经济体个别时期的“增长塌陷”外,还应结合其整体的发展历程进行判断。从这个意义上来讲,Eichengreen等[5,6]的标准只识别了经济体短期的“增长塌陷”,却忽视了其长期的增长绩效;而Felipe等[1]的标准只识别了经济体长期增长的绩效,却未能识别究竟是因为哪些特定的时期存在“增长塌陷”,使得陷阱最终出现。因此,可以在对前述标准的缺陷进行相应修正的基础上,综合这两个标准来进行判断。

首先,需要修正的是样本范围。本文的研究目的是为后发经济体跨越“中等收入陷阱”提供参考,率先进入高收入组的老牌发达经济体和依赖石油出口的资源型经济体所需的跨越时间和跨越路径都与后发经济体显著不同。而Eichengreen等[5,6]的标准只排除了石油出口经济体;Felipe等[1]的标准只排除了部分发达经济体。如Felipe等是以1950年为统一起点统计进入上中等和下中等收入组的样本经济体。在上中等收入组中包含了丹麦(1953年进入上中等收入组)、瑞典(1954年)、荷兰(1955年)、德国(1960年)、法国(1960年)、挪威(1961年)、比利时(1961年)、意大利(1963年)、奥地利(1964年)、芬兰(1964年)、日本(1968年)这些老牌的发达经济体。Felipe等将他们和“亚洲四小龙”等新兴工业化经济体混在一起计算跨越年限阈值,这显然是不合理的。因此,本文将上中等收入组的样本起点时间改为1970年,并规定进入高收入组的时间应晚于1980年,以剔除老牌发达经济体,使识别标准对于后发经济体更具参考意义。

其次,样本中还存在一些异常数据,会对识别标准产生极大的杠杆效应。如Felipe等[1]在下中等收入组中除了包含依赖石油出口的阿曼外,还包含了哥斯达黎加(1952年进入下中等收入组)、保加利亚(1953年)、土耳其(1955年)这三个经济体,他们跨越下中等收入阶段花费时间分别为54年、53年和50年,大约是同组其余样本近两倍时间。这是因为如前文所述,一个经济体跨越下中等收入阶段持续时间的长短和进入该组别时点的早晚有着统计上的显著关系。除了这三个经济体外,其余样本中最早进入下中等收入组的中国台湾地区比土耳其整整晚了12年。因此,本文将下中等收入组的样本起点时间改为1960年,以剔除这三个经济体。

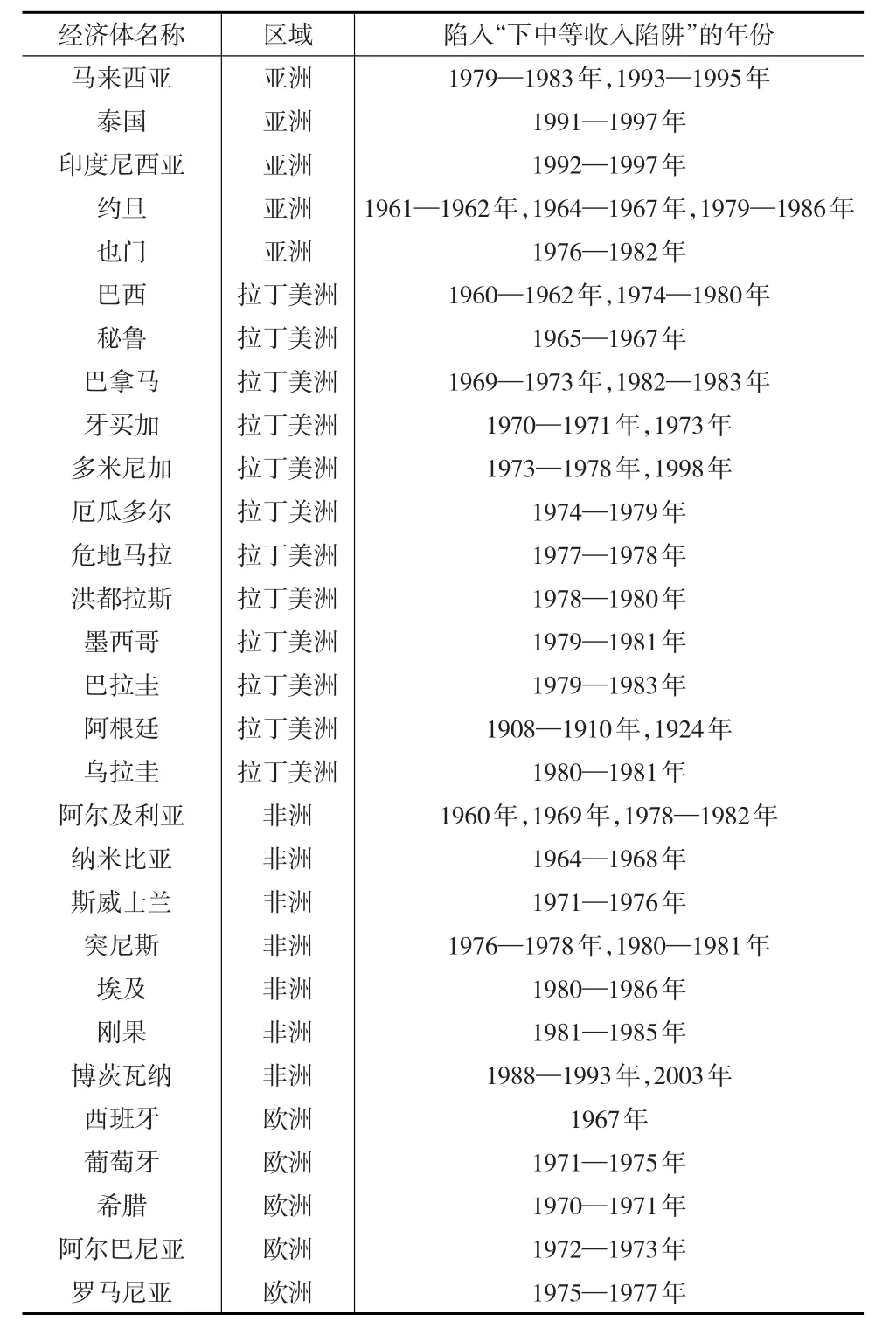

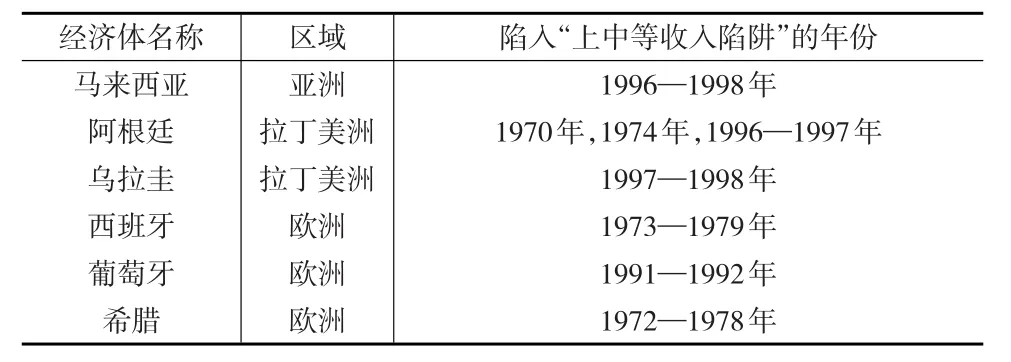

再次,Felipe等[1]使用中位数年限的识别标准过于主观,加之原有组别中混有跨越机理和跨越时间完全不同的先发经济体和后发经济体,其识别结果对于样本经济体的改变极为敏感。因此,本文改用跨越年限的平均值来计算识别标准的阈值,具体结果如表1和表2所示。

表1 1960年后进入下中等收入组,并成功晋升上中等收入组的经济体

综上所述,本文可以将陷入“中等收入陷阱”的经济体及其陷入时间的识别标准定为:(1)按照麦迪森项目数据库中的人均GDP指标,该经济体在1980年后才进入高收入组,且不属于依赖石油出口的资源型经济体;(2)该经济体的人均GDP曾经处于2000美元至7250美元之间的下中等收入组,或曾经处于7250美元至11750美元之间的上中等收入组;(3)对于已晋级高组别的经济体,该经济体从下中等收入组进入上中等收入组的时间超过了22年;或从上中等收入组进入高收入组的时间超过了16年;(4)对于尚未晋级高组别的经济体,按照在本组停留期内年均的人均GDP增长率预测晋级高组别的时间,同(3)标准进行判断;(5)该经济体在减速之前七年的平均增长率大于等于3.5%;(6)该经济体在减速之后七年的平均增长率比前七年的平均增长率降低超过2%。

表2 1970年后进入上中等收入组,并成功晋升高收入组的经济体

按照这一识别标准,本文可以基于之前的计算结果,在排除1980年前就进入高收入组的老牌发达经济体后,找出跨越年限超过修正后阈值的后发经济体,具体结果见表3和下页表4。

表3 陷入“下中等收入陷阱”的经济体及其陷入年份

表4 陷入“上中等收入陷阱”的经济体及其陷入年份

就经济合作与发展组织(OECD)在1979年认定的十个新兴工业化经济体的识别结果来看:“亚洲四小龙”全部成功跨越了“下中等收入陷阱”与“上中等收入陷阱”,成为高收入经济体;拉丁美洲的墨西哥和巴西仍未能晋级高收入经济体,且都曾陷入过“下中等收入陷阱”;欧洲的希腊、葡萄牙和西班牙虽然已成为高收入经济体,但都曾陷入过“下中等收入陷阱”与“上中等收入陷阱”;南斯拉夫因为已经解体,不予考虑。对比表3和表4,还可以发现“上中等收入陷阱”与“下中等收入陷阱”之间存在着较强的延续性,陷入过“上中等收入陷阱”的经济体全都陷入过“下中等收入陷阱”。

3 “中等收入陷阱”的跨越路径

综合表1至表4的结果,成功跨越“中等收入陷阱”的经济体包括:中国香港地区、中国台湾地区、韩国、新加坡、毛里求斯、智利、爱尔兰。从跨越路径来看,可以分为两类:一是一开始就实行经济自由化发展模式的经济体,如中国香港地区、毛里求斯、爱尔兰都属于此类。二是由威权政府起步,在经济发展过程中通过逐步减少政府的干预,最终实现经济自由化的经济体,如中国台湾地区、新加坡、韩国和智利。他们都是遵循威权发展模式,由政府动用各种资源发展出口加工业起步,在快速脱离贫困陷阱后,迅速融入到信息技术革命下的全球分工体系之中,并充分利用市场机制,逐步减少政府干预,最终完成经济和社会的全面转型,跨越中等收入陷阱。因此,中国要想成功跨越“中等收入陷阱”,应坚持市场化改革,扩大对外开放,加强民主法治建设,确保社会公平稳定。