“川主”李冰祭祀与“湖广填四川”

2019-02-27邓经武

一、全国性大移民狂潮

四川人是哪个省的人?如果冷不丁被人问及这个问题,你一定会觉得问话者脑子不正常。但确实有一种定论说“没有十代以上的四川人”,证据之一就是清代的成都竹枝词有曰“大姨嫁陕二姨苏,大嫂江西二嫂湖。戚友初逢问原籍,现无十世老成都。”一家中的女人,或嫁与陕西人,或嫁与江苏人,而娶来的媳妇或是江西人,或是湖广人,家庭成员来自五湖四海,最重要的是当时已没有超过十代的成都土著了。其实,该竹枝词更多地还是突出近代成都与外部的交往密切,用今天的话来说,就是开放程度高!确实,清代中后期的四川、尤其是中心城市的成都,走出去、迎进来的人口变动频繁,形成“五方杂处”。

许多家谱记载自己家族是于明初“洪武大移民”入川的,而民间口传最多的则是清初“湖广填四川”移民运动,缘由是“张献忠剿四川,鸡犬不留”,所以需要征集移民来填充荒芜的四川大地。

本文只说清初的“湖广填四川”问题。明末清初的改朝换代战争,造成社会破坏的惨烈程度,无需多言。需要注意的是,传说中去填补荒芜四川的湖广地区,似乎日子更为艰难。《明清档案》编号为138631—4的《湖广、四川总督祖泽远题报楚省荒残情形》很明确地报告说到他眼中的湖北地区情况:“入境以来,亲见荒村野火,寥落堪悲,鹄栖鸠形,死亡待踵,民穷财尽,可为痛哭”,“以武昌一郡言之,省会素称饶富,天府雄藩,今则兵火余生,徒存瓦砾”。也就是说,湖北省会的武昌,完全是一片废墟!顺治九年(1652年)七月,祖泽远被任命为湖广四川总督。顺治十年(1653年)六月,上谕其专督湖广。在这位总督眼中,似乎湖广地区的荒芜远比巴蜀严重。清乾隆时期严如煌的《三省山内风土杂谈》专门说道,清代初年涌入湖北西部的外来移民情况是:“北则取道西安、凤翔,东则取道商州、郧阳,西南则取道重庆、夔府、宜昌,扶老携幼,千百成群,到处络绎不绝。”这是说陕西、四川有大量流民涌入鄂西地区,结果就使当地“杂有吴、越、川、广之风采”[1]。也就是说,湖北西部的民俗风习,有了较明显的四川元素。清代初年的湖广、尤其是“麻城县孝感乡”所在的湖北省,被大量外来移民填充的记录甚多,清代道光年间武汉民谚就有:“茶庵直通石桥口,后市前街屋似鳞。此地从来无土著,九分商贾一分民”,并特别注明“一分民亦别处之落籍者”。民国时期的《汉口丛谈》中收录徐远志的《汉口竹枝词》所云:“石镇街道土镇坡,八码头临一带河。瓦屋竹楼千万户,本乡人少异乡多”。康熙八年(1669年),因为治理四川合州(治今合川县)大有成效的清初著名“廉臣”于成龙,被提升为黄州同知。麻城县所在的黄州府社会惨状,我们可以从他的《百字令》中看到:“楚天知霭,忽风狂云暗,霎时雨溅入篷窗,喷碎玉,湿透竹,穹珠滴,龜怒龙吟,雷轰电掣,永夜无休息。挑灯倚枕,危墙只恐吹揭……”这位“黄州市副市长”的官衙条件如此困窘,其下属的麻城县也绝对好不了多少。至少,《清史稿》就明确记载有“顺治七年丙子,免蕲、麻城等七州县五、六两年荒赋”,以及顺治十年、十一年、十二年、十三年、十六年、十七年等连续几次免除麻城县等因荒芜、遭灾的赋税。如此穷困之地,如何有富裕的实力去救济四川的荒芜,真的很值得怀疑。

《四川大足荣氏古谱》中记载的“迁居四川”荣氏先祖

此外,中国大地明清换代的战乱,各地都留下了许多“外来移民填充”的传说和史料,并被今人归纳为“十大著名的移民出发地和集散点”。被中国人广为传说的是“山西大槐树”,移民流向据说是山东、河南、河北、北京、安徽、江苏、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古等地,几乎整个北中国都是其移民的后裔;“江西鄱阳瓦屑坝”,是当今湖北、湖南、安徽一带众多姓氏所公认的始迁祖籍,“江西填湖广”似乎亦是一个不容置疑的定论;“江苏苏州阊门”,是扬州、江都、泰州、淮安、泗阳、高邮、宝应、盐城、阜宁、东海以至于连云港等地民众的祖籍地。此外,还有“广东南雄珠玑巷”“河南固始”“福建三明宁化石壁”“河南滑县白马城”“山东兖州枣林庄”“河北滦平小兴州”等“移民来源圣地”。清代后期开始,中国北方还出现了“闯关东”移民大潮。如顺治八年(1651年)圣谕:“民人愿出关垦地者”山海关造册报部,“分地居住”。[2]顺治十年(1653年)颁布了《辽东招民开垦例》,鼓励关内民众到东北垦荒种地,还有相应的工作激励政策如“招民开垦至百名者,文授知县武授守备”。

这里要解答的问题是,既然经历了元明、明清换代的惨厉战事,巴蜀大地两次完全荒芜,在明初“洪武大移民填川”、清初“湖广填四川”大潮的荡涤下,已经形成“没有十代以上的四川人”局面,那么,巴蜀文化的传统自然就消散殆尽。自然地,移民来源地“湖广麻城县孝感乡”所尊奉的“土主信仰”,如何会成为巴蜀四川民众的基本信仰?

二、“川主”李冰祭祀

湖北学者周启志(村学究)在《关于福主信仰与移川孝感乡民冒籍问题》中说:

由于生活的自然环境所决定,许多地区和种族都有自己特定的“邑福神”,如东南沿海祭祀的“妈祖”(天妃)、江西的“禹王”、山西以“关帝爷”作为膜拜对象、巴蜀大地的“川主”膜拜等。黄、麻地区民间祭祀的是“福主”……由于黄麻之民对张七相公的崇举笃信,福主便成为鄂东地区共同信仰的区域性神祇……依“神不歆非类,民不祀非族”的古制,只有麻城土著和认同并皈依这方热土的新移民,才会奉祀福主张七相公,并以“不忘麻本”来作为自己籍贯身份的标识。[3]

据此,“填川”的麻城县孝感乡移民后裔,即今天绝大多数四川人,应该崇奉的就是“福主”(帝主)。“福主”(帝主)最早见于文字的,是明代天顺五年(1461年)所刊《大明一统志·黄州府·祠庙》,其云:“张相公庙,在麻城县治东,宋时县人张行七,毁沿江诸庙系狱,适有火灾,释行七捍之,立止,至城西北五脑山,人马俱化,邑人为建庙。”稍后的弘治年《黄州府志·祠庙》、嘉靖年的《湖广图经志书·黄州府·祠庙》、万历年《湖广总志·坛庙·张七相公祠》等记载大致类似。明代有关方志及碑刻,均称“福主”为本地人,清代康熙版《麻城县志·城社志·祠庙》亦沿袭此说。但从乾隆以后湖北所修志书,则更多指张七为四川璧山县人。如乾隆六十年(1795年)《麻城县志·列传十一·仙释》云:

土主神产蜀璧山县,世称张七相公。宋封紫微侯,明封助国顺天王。其先人官大理评事,母杨夫人崇敬三宝,喜施济,以故诞神。神三月能言,七岁通诗文,尤好元理,少有神人谓曰:此子有夙缘,应以童身证道显法于楚。年十七,历游至麻城,见民间多血食淫祠,尽毁之,止存东岳庙。主祠者诉于官,禁狱三年,值邑中火灾,神自揣厄满当出示,神通使人白邑令曰:我能禳,但取良马、朱棒听用。登马,棒指火灭,而神从烟飚中升腾以上,后人以望仙名之,立祠五脑山。岁旱潦祈之必应,人民疾厄祀之必痊,湖山险阻呼之必安,嗣续艰危祷之必吉,无感不通。楚郢陈应善梓传以传。

根据乾隆六十年《麻城县志·舆图考二·寺观》、光绪《麻城县志·建置·寺观》、光绪八年《麻城县志·大事记四·杂记》、民国《麻城县志前编·建置·寺观》等书记载,在麻城,帝主庙广布县境,其中,建于五脑山的帝主宫、县西门外相公桥之右的土主庙被确定为官方祀典机构,其他庙宇则由民间集资维持香火。康熙版《麻城县志·艺文志》所收录的明代麻城人梅国祯《募修五脑山墙垣序》,把民众的土主崇拜原因说得很透彻:“土主,邑福神……民有水火、疾病、盗贼之警,辄呼神求福,神辄随所呼应之。或邑人寓他郡邑,及他郡邑人有水火、盗贼、疾病之警,亦辄呼求福,神亦辄应,由是天下之人皆知邑有土主神最灵也。”光绪版《麻城县志》也说:“(帝主)岁苦旱潦,祀之必应,民有疾厄,祀之必痊,湖山险阻,呼之必安……远近朝谒者无虚日。”对共同保护神的信仰,使群体成员之间产生了一种基于共同血缘关系上的亲和力,以及对所属群体的自豪感、归属感和认同感,从而造成群体内部的凝聚力。这一信仰观念及行为的周期性巩固、强化,又使凝聚力不断得以维系、加强, 从而有利于群体的完整与和谐统一。重要的是“邑人寓他郡邑”,即“填川”之后还念念不忘自己是“湖广麻城县孝感乡后裔”的今天绝大多数四川人,为何丢失了自己的“邑福神”?

现在回到本文中心话题,四川人千百年来奉行的“土主崇拜”,对象是“川主”李冰。

世人已经公认,虽然成都平原有着优裕的自然条件,良好的人居环境,即“上古之书”《山海经·海内经》所描绘的:“西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。鸾鸟自歌,凤鸟自舞,灵寿实华,草木所聚。爰有百兽,相群爰处。此草也,冬夏不死。”但“天府之国”的真正形成,还是李冰治水尤其是其主持的都江堰水利工程的完成。这就是《史记·河渠书》所明确指出的:“蜀守冰,凿离碓,辟沫水之害。穿两江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用灌溉,百姓飨其利。至于所过,往往引其水,益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也。”换句话说,成都平原的“天府”优势的形成,“水旱从人,不知饥馑”等美好生活的获得,李冰功莫大焉。正因为如此,从东汉开始,李冰就被巴蜀民众奉敬为自己的保护神(如为之雕塑石像),从而形成巴蜀文化独特的“川主崇拜”信仰以及相应的祭祀仪式,并且代代沿袭,直至1949年。唐代入蜀的杜甫对巴蜀民众的川主崇拜感受甚深:“君不见秦时蜀太守,刻石立作五犀牛……蜀人矜夸一千载”。宋代主政四川的范成大,在《吴船录》说过祭祀李冰仪式的宏大盛况:“李太守疏江驱龙,有大功于西蜀。祠祭甚盛,岁刲羊五万,民买一羊将以祭而偶产羔者,亦不敢留,并驱以享。庙前屠户数十家,永康郡计至专仰羊税,甚矣其杀也!”

清代前期四川的移民迁入与分布(1776年)

有四川人聚居的地方,就必然有川主廟 (亦称为川主宫、川王宫、二郎庙、清源宫、万天宫、惠民宫等) ,除了四川(包括重庆)大地外,因各种原因寓居外地的川人,亦把自己的川主崇拜带往各地,因而川主宫(庙)分布于湖北、贵州、云南、甘肃等省市。其中包括 8处全国重点文物保护单位的川主宫,即都江堰市的二王庙和伏龙观、大邑县新场镇的川王宫、贵州省铜仁的川主宫和思南县的川主宫以及黄平县的旧州万天宫、云南省会泽县的川主庙、陕西省安康县瓦房店的川主馆,另有如湖北省沙市的川主宫等11处省级文物保护单位。

但我们需要注意的是,明清之后,即所谓四川人已经被剿灭殆尽、“湖广填四川”移民大潮之后,巴蜀人还有无“川主崇拜”的风俗留存?

清代彭维铭《创建新川主庙记》曰:“四川诸州邑乡里,无在不有川主神庙。稽神之姓氏,即今灌县都江堰口奉敕封建二王庙神也。前庙所祀秦蜀守李公冰之子二郎君,后庙所祀乃李公也……且禹导岷江,抑洪水,功溥天下,为天下主。李公父子辟沫水,开渠堰,利赖蜀川,宜为蜀川主。故《通志》二十八卷《祠庙部》载川主祠、二郎庙,皆李公父子事。且曰各州县多有之,允为确证。”[4]清乾隆九年(1744年)的四川江津知县彭维铭,根据浓郁的民间“川主崇拜”习俗而主持新建川主庙。清嘉庆六年(1801年)、十四年(1809年)、二十五年(1820年)先后三度出任四川乐山县牛华溪盐官的顾玉栋,在《重修牛华溪川主庙记》中也说道:“场旧有川主庙,创于雍正初年,重修于乾隆三十六年。仅有正殿三楹,规模狭隘,非所以妥神而佑民。昨丁卯岁(1807年),咨于众士商,佥谋所以新之”,“商咸奋兴,襄助庀材鸠工,阅三载而落成,计费万缗有奇”。这是因为“至神姓氏功绩及显佑之灵,载诸传记,习诸传闻,此毋庸赘”。而具体的祭祀方式,可以从清代云南《思南府志》看:“俗以六月二十四日、七月二十二日为川主生辰。至日,有庆神之举。居民盛装神像,鼓行于市,谓之迎社火……寻以召诸乡党会食庙中,尽一日而罢。”据清嘉庆版《四川通志》《古今图书集成》等史籍所载,成都府城西南有川主庙,祀李冰,清雍正五年敕赐封祭。城东有二郎庙,祀李冰父子,雍正五年敕赐封祭。城西南有明洪武年建造的三公庙,祀李冰、文翁、张咏。在金堂县,每年六月二十四日为川主会,祭祀李冰。除二王庙、伏龙观之外,都江堰城东能源乡西正街始建于清顺治年间的川主庙,专祀李冰父子。总之,整个四川大地在经历了元末明初、明末清初两次改朝换代的大战乱后,仍然弥漫着浓郁的“川主崇拜”民俗风习;祭祀川主李冰的活动,从未中断过。因此,我们对传说中的四川大地荒无人烟、四川人都是“湖广填四川移民”的后裔等,可以再思考。

祭祀保护神即祭祀大地,祈福、保平安、保收成。《太平御览》引《礼记外传》称“国以民为本,民以食为天,故建国君民,先命立社,地广谷多,不可遍祭,故于国城之内,立坛祀之”。一个地区,有自己的祭祀对象,亦是被悠久历史积淀所决定的,绝不会祭祀别人的保护神,这就是“不可遍祭”。巴蜀文化的遗产中,川主信仰是一个极重要的文化遗存。它是一种以治水文化为核心内容,以祖先崇拜为主要形式,以政府官员和广大民众为主体,流行于四川地区并扩及整个大西南地区,甚至涉及江南、福建若干巴蜀移民聚居地的一种文化现象。历时千百年的川主信仰,在四川社会、文化的发展中起过重要的作用。李冰治水的功绩被人们赞扬,受到民间香火的祭祀,这既是民众对一个造福大众的历史人物的纪念,亦是族群凝聚自我认同的一个符号标志。李冰从一个真实的历史人物逐渐演化为神灵的过程,实际上亦是一个地域文化在某个方面逐渐拓展和完型的过程。《华阳国志·蜀志》所展示的李冰形象就是这样的:

周灭后,秦孝文王以李冰为蜀守。冰能知天文地理,谓汶山为天彭门。乃至湔氐县,见两山对如阙,因号天彭阙。仿佛若见神,遂从水上立祀三所,祭用三牲,珪璧沉。汉兴,数使使者祭之。冰乃壅江作堋,穿郫江、检江,别支流双过郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。又溉灌三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门。故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。外作石犀五头,以厌水精;穿石犀溪于江南,命曰犀牛里。后轉置犀牛二头;一在府市市桥门,今所谓石牛门是也;一在渊中。乃自湔堰上分穿羊摩江,灌江西。于玉女房下邮作三石人,立三水中,与江神要:水竭不至足,盛不没肩。时青衣有沫水出蒙山下,伏行地中,会江南安,触山胁溷崖,水脉漂疾,破害舟船,历代患之。冰发卒凿平溷崖,通正水道。或曰:冰凿崖时,水神怒,冰乃操刀入水中与神斗,迄今蒙福。

三、川主信仰与天府文化

自司马迁《史记》记录李冰治水功绩,到东汉建宁元年(公元168年)雕刻李冰石像(都江堰1974年出土,石像胸前有铭文“故蜀郡李府君讳冰”),再到东晋蜀籍史学家常璩的《华阳国志》对李冰以神话式描述,以及都江堰“崇德庙”(后改名“二王庙”)专门祭祀李冰父子的制度形成,巴蜀文化的“川主信仰”逐渐定型。即如唐人范传正《广英惠王父子碑铭》所称:“自秦徂汉,祀以千计。维王父子,蜀境是庇。江源自蜀,王凿其阻。蜀溉余波,厥施乃溥。”[5]李冰祭祀活动场所川主宫(庙),性质为道教宫观。唐宋时期,朝廷即于蜀中大修川主庙,并由官府主持祀礼,以供奉李冰父子,开始形成制度。如宋太祖乾德三年平蜀之际,即下诏“增饰导江县李冰庙,岁一祭祀”。元祐二年封李冰为“应感公”,崇宁二年加封“昭惠灵显王”,大观二年封“灵应公”,崇德三年二月封“英惠王”,政和八年八月改封“昭惠灵显真人”。到南宋绍兴二十七年九月又加封为“广佑英惠王”,乾道四年五月加封“昭应灵公”。范成大《离堆行》中有“刲羊五万大作社,春秋伐鼓苍烟根”句,记录祭祀盛况。可知两宋之际,李冰屡加敕封,逐渐成为神话人物。

宋代著名文化人,多有对李冰祭祀的注意。由此可见,巴蜀天府文化有关“川主李冰”崇拜以及相应的祭祀活动,已经成为全国瞩目的重要文化现象。如曾巩的《隆平集》卷八所说“蜀人岁为社会,以祀灌口”、晏殊的《马忠肃公亮墓志铭》所称的“灌口丛庙,一方岁祠,啸聚人,并将戎械,跨逾境邑,僭乱仪章。申令革绝,用惩非法”等。石介说:“蜀人生西偏,不得天地中正之气,多信鬼巫妖诞之说。有灌口祠,其俗事之甚谨,春秋常祀,供设之盛,所用万计,则皆取编户人也。”[6]曾敏行《独醒杂志》卷五说:“永康军崇德庙,乃祠李冰父子也……有功于蜀,人至今德之。祠祭甚盛,每岁用羊四万余。凡买羊以祭,偶产羊羔者亦不敢留。永康籍羊税以充郡计。江乡人今亦祠之,号曰灌口二郎。”范成大主政四川时,曾“谒崇德庙”瞻仰李冰父子并记述说:“离堆者,李太守凿崖中断,分江水一派入永康以至彭、蜀,支流自郫以至成都。怀古对崖有道观曰伏龙,相传李太守锁孽龙于离堆下,观有孙太古画李氏父子像”,“新作庙前门楼,甚壮,下临大江,名曰都江。”

这里还是要强调清代以来人们仍然可以看到的“川主崇拜”现象。清代著名学者张澍(1776—1847),甘肃武威县人,出任过四川屏山知县,代理过四川的兴文、大足、铜梁、南溪等知县,清代著名学者张之洞《书目答问》将其列入经学家、史学家和金石学家。其《蜀典》说“今蜀人皆呼李冰为川主,额其庙曰川主庙。”清同治版《酉阳直隶州总志》说:“然封号已极崇隆而奉祠著第曰川主,盖川主者,蜀人土语之尊称。”清代陈祥裔《蜀都碎事》卷一载:

上古禹治洪水,西南经界未尽。迨秦昭王时,秦蜀刺史李冰行至湔山,见水为民患,乃作三石人以镇江水,五石牛以压海眼,十石犀以压海怪,遣子二郎治其事。因地势而利导之,先凿离堆山,以避沫水之害,三十六江以次而沛其流。由是西南数十州县,高者可种,低着可耕,蜀中沃野千里,号为陆海。一日巡视水道,至广汉郡,游石亭江而上,故有马沼河之名。至后城山,遇羽衣徐谓李公曰:公之德泽,入于民也深矣。上帝有命来迎。遂升天而去。今祠岭之西,即后城治,上应毕宿。又有礼斗峰、升仙台之名,要非浪传也。事闻当宁,敕封昭应公。至汉时,加封大安王,以其大安蜀民故也。元至顺元年,更封圣德宽裕英惠王,其子二郎神,封为英烈昭惠灵显仁佑王。而平武县玉虚观,有宋御制封二郎神碑,今见存可考。世以为姓张,为天帝之甥,则流俗传讹也。

“川主”本指主持修建都江堰的蜀郡守李冰,后衍化为李冰次子灌口二郎。“二郎”之称,始见于北宋。蜀州新津人张商英为山西当阳玉泉山撰《元祐初建关三郎庙记》(康熙刻本《关圣灵庙纪略》,末署“大宋元祐元年丙寅良月既望”,即公元1086年),已将之奉为神:“李冰治水患,庙食于蜀之离堆,而其子二郎以灵化显。”嘉祐八年八月,宋仁宗“诏永康军广济王庙郎君神,特封‘惠灵侯,差官祭告。神即李冰次子,川人号‘护国灵应王,开宝七年命为王号,至是军民上言,神尝赞助其父除水患,故有是命。政和八年八月改封‘昭惠显灵真人。”[7]由于朝廷的推崇与民间信仰的相互渗透,灌口二郎又分化出多神,如赵昱、杨戬。明代著名戏剧家汤显祖的《宜黄县戏神清源师庙记》说:“奇哉清源师,演古先神圣八能千唱之节,而为此道。初以爨弄参鹘,后稍为末泥三姑旦等传奇,长者折至半百,短者折才四耳。予问清源,西川灌口神也,为人美好,以游戏而得道,流次教于人间,迄无祀者。子弟开呵时一醪之,唱啰哩而已。予每为恨。诸生诵法孔子,所在有祠;佛老氏弟子各有其词。清源师号为得道,弟子盈天下,不减二氏,而无祠者,岂非非乐之徒,以其道为戏相诟病耶。”[8]

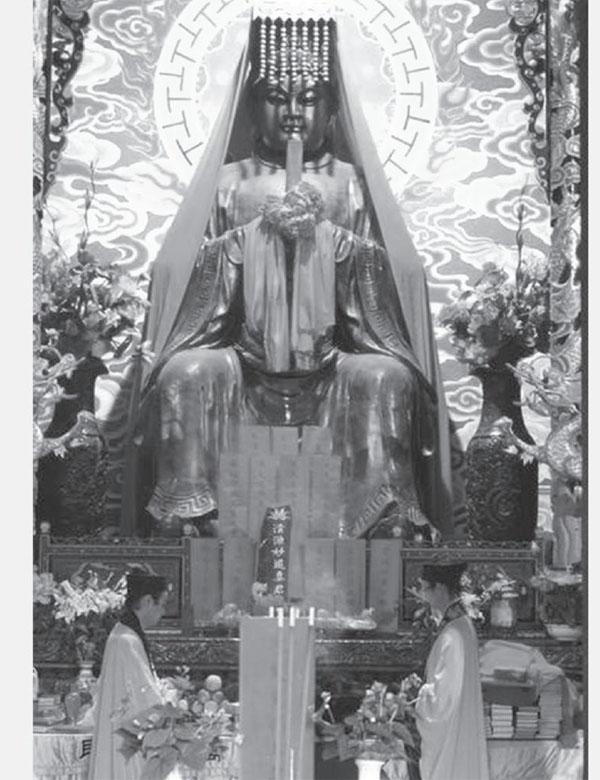

灌口二郎庙供奉清源妙道真君即二郎神︵在四川都江堰市

明人曹学佺《蜀中名胜记》卷六引宋代赵抃《古今集记》载:“李冰使其子二郎,作三石人以镇湔江、五石犀以厌水怪,凿离堆山以避沫水之害,穿三十六江,灌溉川西南十数州县稻田。自禹治水之后,冰能因其旧迹而疏广之。”宋代大儒朱熹也说:“蜀中灌口二郎庙,当初是李冰因开离堆有功,立庙。今来现许多灵怪,乃是他第二儿子出来。初间封为王,后来徽宗好道,谓他是甚么真君,遂改封为真君。向张魏公用兵祷于其庙,夜梦神语云:我向来封为王,有血食之奉,故威福用得行。今号为真君,虽尊,凡祭我以素食,无血食之养,故无威福之灵。今须复我封为王,当有威灵。魏公遂乞复其封。不知魏公是有此梦,还复一时用兵,托为此说。今逐年人户赛祭,杀数万来头羊,庙前积骨如山,州府亦得此一项税钱。利路又有梓潼神,极灵。今二个神似乎割据了两川。”[9]在此之前,晚唐五代的四川,前后蜀皇帝祭祀灌口之神的仪礼频繁,俱喜作灌口二郎之像。如咸康二年八月,前蜀皇帝王衍北巡,旌旗戈甲,百里不绝。“衍戎装披金甲,珠帽锦袖,执弓挟矢。百姓望之,谓如灌口神。”[10]后蜀后主孟昶的广政十五年六月朔举办宴会,教坊俳优作《灌口神队》二龙战斗之像。“须臾,天地昏暗,大雨雹。明日,灌口奏岷江大涨,锁塞龙处铁柱频撼。其夕,大水漂城,坏延秋门深丈余,溺数千家。权司天监及太庙令宰相范仁恕祷请寺观,又遣使往灌州,下诏罪己。”

两宋对李冰父子屡加敕封,其庙祀已经超越巴蜀大盆地,渐次成为国家之神,作为神话传说中除水患的大英雄,给演绎成为二郎神,由国家祭祀推广到全国,影响力甚大。孟元老《东京梦华录》卷八记载开封纪念二郎神生日盛况:六月二十四日,为川西灌口二郎生日,庆典在神保观(二郎庙)举办,“二十三日御前献送后苑作与书艺局等处制造戏玩,如球杖、弹弓、弋射之具,鞍辔、衔勒、樊笼之类,悉皆精巧。作乐迎引至庙,于殿前露台上设乐棚,教坊钧容直作乐,更互杂剧舞旋。太官局供食,连夜二十四盏,各有节次。至二十四日,夜五更争烧头炉香,有在庙止宿,夜半起以争先者。天晓,诸司及诸行百姓献送甚多。其社火呈于露台之上,所献之物,动以万数。自早呈拽百戏,如上竿、趯弄、跳索、相扑、鼓板、小唱、斗鸡、说诨话、杂扮、商谜、合笙、乔筋骨、乔相朴、浪子杂剧、叫果子、学像生、倬刀、装鬼、砑鼓、牌棒、道术之类,色色有之。至暮呈拽不尽。殿前两幡竿,高数十丈,左则京城所,右则修内司,搭材分占,上竿呈艺解。或竿尖立横木列于其上,装神鬼,吐烟火,甚危险骇人。至夕而罷。”灌口二郎神在汴京受到崇奉,原因如《灵惠侯进封灵惠应感公制》曰:“近年京中人民,春夏间多疫疾,于灵惠侯请水,往往痊安,奉圣旨云云。尔父守蜀,建二江之利,功施于后世。尔亦以神显于西土,父子庙食,相传至今。比岁京师赖以为福,民罹札瘥,请祷辄应。夫有及人之功者,必飨爵秩之报。幽显虽异,朕何间焉?建尔上公,申锡嘉号。式从民志,以侈神休。宜特封灵惠应感公。”[11]政和七年,宋徽宗命有司于京师建“神保观”,“都人素畏事之,自春及夏,倾城男女,负土助役,名曰献土。”[12]

明人黄仲昭《八闽通志》卷六十载:福建福宁州的朝天坊,有“土主七圣庙”,供奉二郎神赵昱。这是南宋开庆元年(1259年),有知县李姓者,自蜀郡奉其香火至邑,邑人为其立祠。后传入江苏、福建的赵二郎,御敌抗倭,除疫禳灾,随祷辄应,俨然成为一方之保护神。清人顾禄《清嘉录》卷六云:“六月二十四日为二郎神生日,患疡者拜祈于蔚门内之庙,祀之必以白雄鸡。蔡云吴歈云:巧制萤灯赛练囊,摩睺罗市见昏黄。儿童消得炎天毒,葑水湾头谢二郎。”杨二郎为神人,“出入如风如雨,在虚中。下视人如蝼蚁,命衰者则自祸耳。”[13]清代《邛崃县志》卷三记“蜀中古庙多蓝面神像……头上额中有纵目”。其为羌氐族的牧神兼猎神,射猎必须携带弓矢与猎犬,故唐末五代的灌口神是披甲胄持弓矢的。明朝小说中二郎神驾鹰牵犬的造型,或由此嬗变。清乾隆时四川邛州知府杨潮观对流传在川西一带的二郎神传说十分熟悉,著有《灌口二郎初显圣》杂剧流传于世。

此外,“川主”亦是大禹,今天四川仍奉之为川主神。《史记·夏本纪》载:“天下皆宗禹之明度数声乐,为山川神主。”在今岷江上游汶川、北川古大禹部族活动地区,每年农历正月初四,要举行大规模的川主神的祭祀会,农历六月初六大禹的生日要祭祀大禹。六月二十四日的川主会更是该地区规模最大的庙会。南宋陆游在《登灌口庙东大楼观岷山雪山》中说:“千年雪岭阑边出,万里云涛坐上浮。禹迹茫茫始江汉,疏凿功当九州半。”这可以代表国人、尤其是四川人的崇拜情结。

作为巴蜀文化一个重要表现的“川主崇拜”,在精神层面,有关于李冰“入水战江神”“石犀厌水怪”“化牛戮蛟”等众多神话流布世间,积淀成为中国神话极其重要的组成部分;在物质层面,以巴蜀大盆地为中心,历代建造了大量的“川主宫”(庙)和李冰塑像,使巴蜀民众有了供奉“川主”保护神的现实条件。随着一些川人走出夔门,“川主崇拜”在中国一些省区亦产生较大影响,如有一整套完善“祭祀川主”的仪式,包括官方主祭与民间祭祀两种。这种祭祀的盛况甚至拉动了一个产业。宋代文献有许多记载称,在都江堰的“二王庙”前,专门宰杀羊为祭祀准备牺牲的行业十分兴盛:“庙前屠户数十家,永康郡计至专仰羊税”云云。直至清代末期乃至于民国时期,巴蜀大地的“川主”李冰祭祀活动从未中断,这亦是巴蜀“天府文化”绵延不绝惠泽千古的体现。仅此,“四川人都是湖广填川移民的后代”之说,可以休矣。概而言之,人是文化的产物,亦是文化的载体。有四川人存在,巴蜀天府文化的“川主李冰”崇拜,亦会永远存在。

注释:

[1]清宣统版《湖北通志·舆地志·风俗·夏口》,湖北教育出版社2002年版。

[2]刘锦藻:《清朝文献通考》卷一, 浙江古籍出版社1988年版,第4858页。

[3]周启志:《关于福主信仰与移川孝感乡民冒籍问题》,《成都大学学报》(社科版) 2009年4期;另参见邓经武:《六百年迷雾何时清:“湖广填四川”揭秘》,四川大学出版社2010年版。

[4]龙显昭等:《巴蜀道教碑文集成》,四川大学出版社,1997年版。

[5]参见《全唐文》六百一十四。

[6]石介:《记永康军老人说》,《徂徕石先生文集》卷九。

[7]徐松等:《宋会要辑稿·礼二○·郎君神祠》,中华书局1957年影印本,第141页。

[8]徐朔方笺校《汤显祖集》,上海古籍出版社1982年版,第1128页。

[9]朱熹:《朱子语类》卷三。

[10]张唐英:《蜀梼杌》。

[11]《宋大诏令集》卷一百三十七。

[12]洪迈:《夷坚丙志》卷九。

[13]参见《太平广记》卷三百四十。

作者:成都市文史研究馆馆员,成都大学教授