基于GIS的白山市江源区农用地的适宜性评价

2019-02-27刘家福

张 帆,李 帅,刘家福

(吉林师范大学旅游与地理科学学院,吉林四平 136000)

土地是人类生活与发展的重要基础,也是人类进行农牧耕作的重要组成部分。而土地适宜性评价是对土地进行评定,以确定该区域土地是否满足所需要的特定用途以及适宜的程度[1]。在19世纪末20世纪初期,国外的景观设计师对适宜性进行分析主要是经过叠加底图并手工绘制,随着21世纪的到来,计算机技术高速发展以及GIS技术的广泛普及,通过GIS软件进行叠加分析逐渐成为适宜性评价的首选方法[2]。适宜性评价方法发展至今,不仅致力于评价模型的构建与完善,更着重研究评价指标的选择。分析农用地适应性现状,对优化该地区土地使用方式、促进可持续发展有显著作用[3]。

本文以白山市江源区为研究区域,选取绝对高度、坡度、坡向、地势起伏度、NDVI及土壤侵蚀状况6个评价因子,通过GIS的叠置分析功能,从多角度对江源区农用土地适宜性进行定量评价,以期推动江源区经济发展[4]。

1 研究区概况

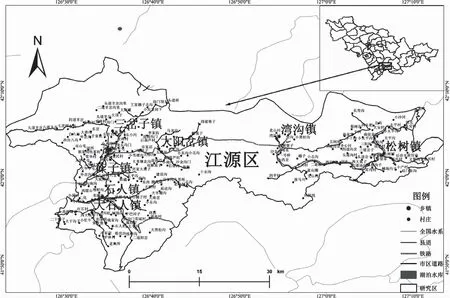

江源区为吉林省白山市西部城区,地处126°23′~127°11′E,41°48′~42°13′N。北接靖宇,南邻临江,东接抚松,西至浑江。总面积为1.34×103km2,总人口数为2.68×105人。包括松树镇、石人镇等6镇4街道。江源区属于北温带大陆性东亚季风气候,夏季温度较高,降水频繁,冬季漫长,北风较强,结霜期早。年平均气温为4℃,年均降水量为910 mm。江源区森林覆盖率为76%,是东北重要的林产品加工基地。野生动植物种类多样,矿产资源丰富,被誉为“中国松花石之乡”,整体以第二产业为主要经济支柱,研究区行政区划图见图1。

2 研究方法

2.1 数据来源及预处理

采用30 m分辨率的ASTER GDEM影像,于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)进行下载。下载完成后通过吉林省水文局提供的2017年白山市江源区土地利用矢量数据为边界进行剪裁、拼接及去空值等预处理操作,得到江源区DEM原始数据[5]。对矢量数据进行坐标转换操作,使坐标与DEM数据匹配[6]。

图1 江源区行政区图

2.2 选定评价因子

适宜性评价的因子不仅受地形、地势等自然因素影响,交通与劳动力等社会经济因素也对其有所作用[7]。选取的评价因子过多,会对评价结果有干扰,而选择的因子过少,则会导致评价结果不准确。所以要选择具有主导性、现实性以及针对性的因子。本文选取绝对高度、坡度、坡向、地势起伏度、NDVI及土壤侵蚀状况6个评价因子[8]。各因子间等级可以依照实际情况进行划分,不必数目一致。

2.3 划分评价等级

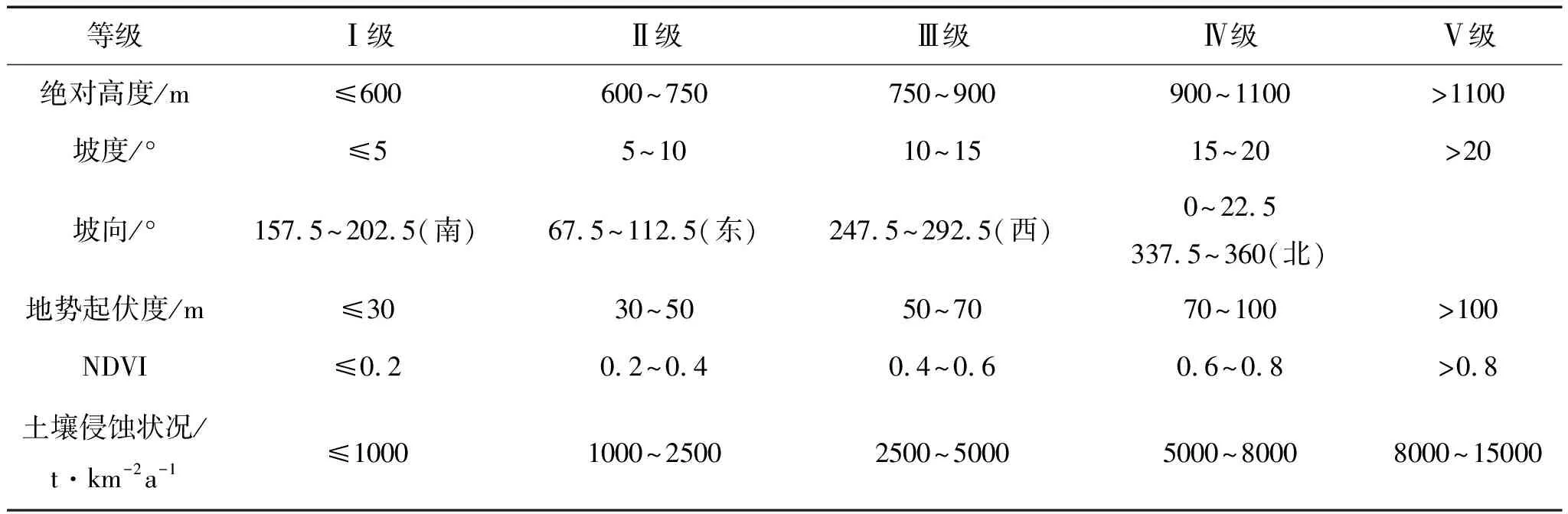

根据江源区实际耕地现状,结合相关文献及经验[9],对绝对高度、坡度、坡向、地势起伏度、NDVI及土壤侵蚀状况6个评价因子进行分级[10],详见表1。

2.3.1 绝对高度

绝对高度即海拔高度。绝对高度关系到农作物对水分的汲取以及热量的吸收,不同的高度会有分布差异,进而作用到农作物上,使其发生分布差异。不同的绝对高度下土地适宜性有很大差别[11]。依照江源区DEM现状,将绝对高度划分为:≤600 m,600~750 m,750~900 m,900~1100 m以及>1100 m。

2.3.2 坡度

坡度的陡峭程度与地表侵蚀度密切相关,坡度的陡峭程度越平缓,土地所经受的地表侵蚀度越低,反之则越高[12]。土地所经历的地表侵蚀度增高,会导致水土流失现象的增生,最终使耕地越来越少,严重影响农业耕作。根据相关政府文件以及江源区土地现状,将坡度分为:≤5°,5~10°,10~15°,15~20°以及>20°。

2.3.3 坡向

坡向直接关系到农作物所接受的日照程度以及太阳光辐射的强弱。并且,坡向还对降水、风速等影响较为显著,而这几种因素会直接影响农作物的生长[13]。按照东、南、西、北四个方向分布情况,将坡向分为:东67.5~112.5°,南157.5~202.5°,西247.5~292.5°,北0~22.5°、337.5~360°。

2.3.4 地势起伏度

在所研究的区域中,最高点海拔与最低点海拔的差值为地势起伏度。它可以宏观地表示出一个区域的地势情况,地势起伏度关系着土地的使用用途以及稳定程度,对于不同的地物,地势起伏度有着不同且严格的要求[14]。结合江源区的实际地势情况,将地势起伏度分为:≤30 m,30~50 m,50~70 m,70~100 m以及>100 m。

2.3.5 NDVI

归一化植被覆盖指数(NDVI),可反映农作物长势与营养状况,通常用于观测植物生长状态,植被在地表的覆盖程度及消除部分大气辐射误差[15]。NDVI值在-1~1之间。NDVI值为0时,表示有岩石或裸地;NDVI值为负时,表示被雨、雪、水等覆盖;NDVI值越大,代表植被覆盖程度越高。结合江源区实际植被覆盖情况,将NDVI分为:≤0.2,0.2~0.4,0.4~0.6,0.6~0.8以及>0.8。

2.3.6 土壤侵蚀状况

在一定区域内,土壤在外力作用下被侵蚀、破坏的现象称为土壤侵蚀。江源区境内土壤侵蚀多是由于水力侵蚀作用产生的。土壤侵蚀会导致土壤表层被破坏,土壤肥力流失,致使土地适宜性下降,不利于粮食耕作。根据研究区现状及《土壤侵蚀分级分类标准》,将土壤侵蚀状况分为:微度(≤1000 t·km-2a-1)、轻度(1000~2500 t·km-2a-1)、中度(2500~5000 t·km-2a-1)、强烈(5000~8000 t·km-2a-1)和极强烈(8000~15000 t·km-2a-1)侵蚀。

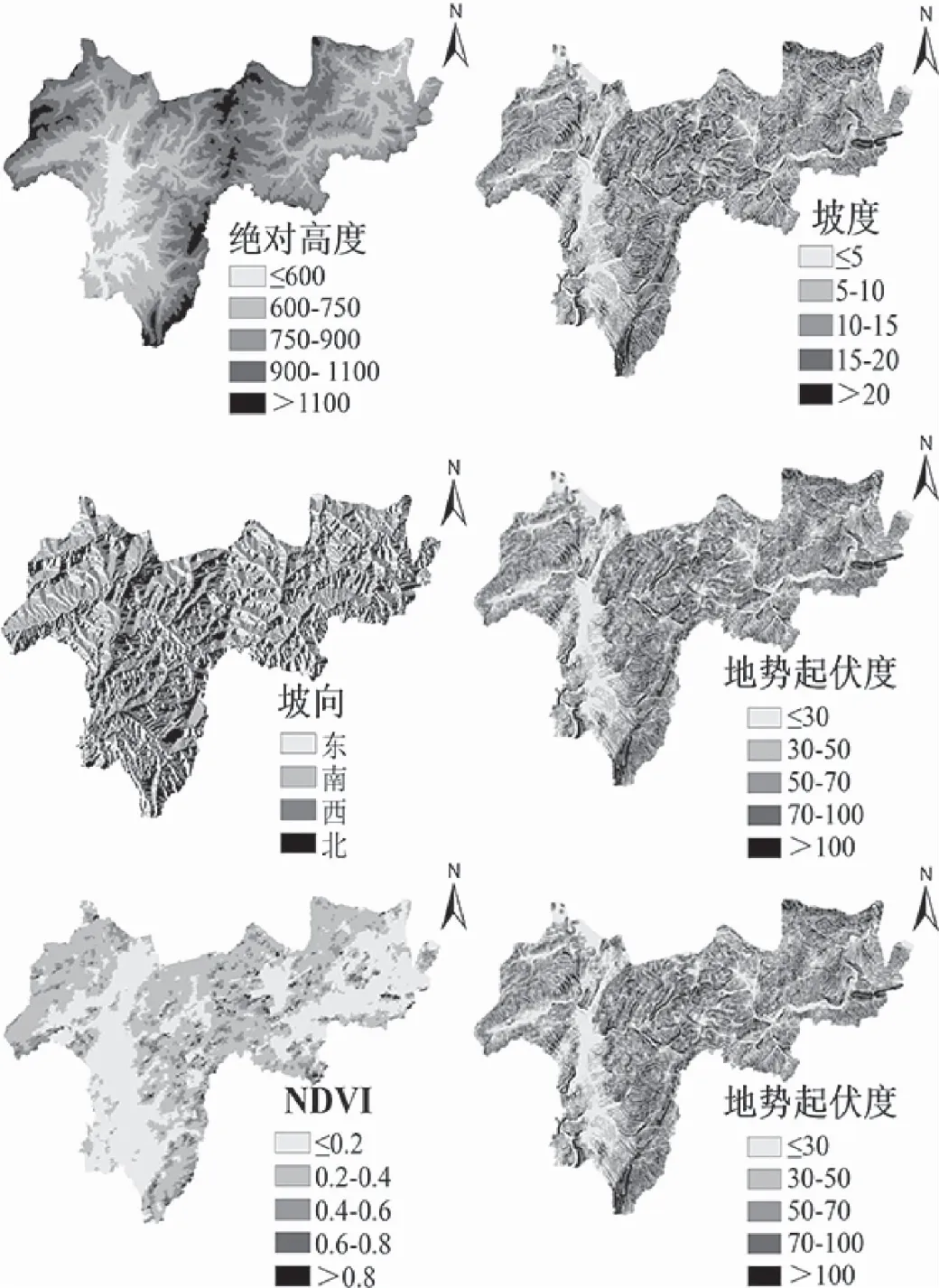

基于江源区DEM数据,通过ArcGIS空间分析模块进行评价因子的提取,生成各评价因子的空间分布图。根据表1的评价因子划分原则,再通过ArcGIS重分类功能根据评价因子等级生成江源区绝对高度、坡度、坡向、地势起伏度、NDVI及土壤侵蚀状况6个土地适宜性评价因子等级图(图2)。其中NDVI信息提取于地理数据云下载的ASTER GDEM数据,经过ENVI软件中MODIS Conversion Toolkit插件进行提取分析,得到研究区NDVI数据。土壤侵蚀状况来源自吉林省松辽委提供的数据。由图2可以看出,江源区绝对高度普遍较高,中部区域海拔超过1000 m,西部土地平缓,坡度不高,坡向分布较均匀,南部区域地势起伏度较高,植被覆盖程度一般,土壤侵蚀状况较少。

表1 评价因子划分原则

图2 土地适宜性评价因子等级图

2.4 确定各因子权重

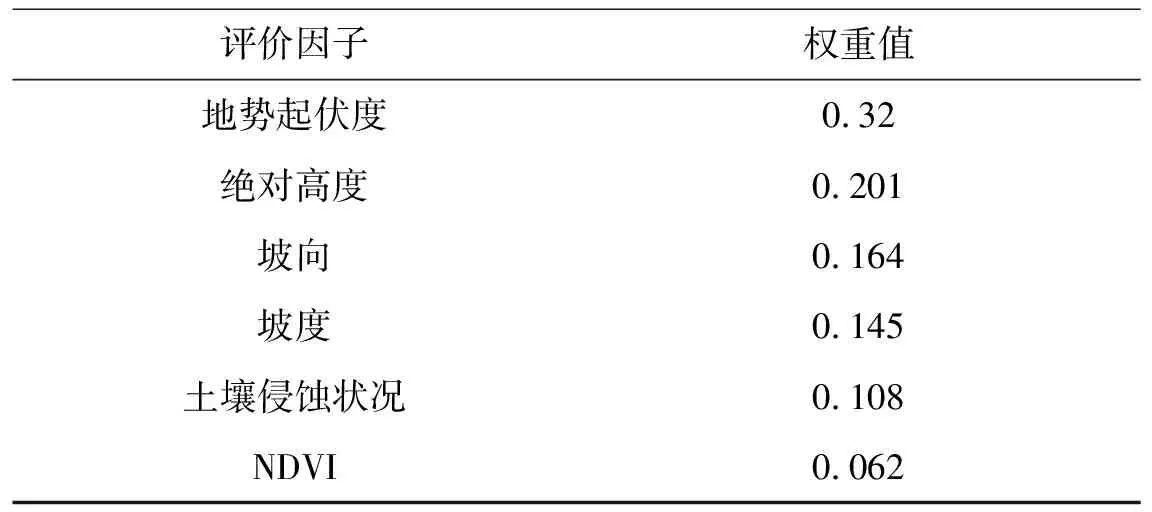

由于每个因子对土地适宜性的影响不尽相同,所以在计算各评价因子的数据后,需对各评价因子赋予不同的权重值。采用专家打分法来构建层次分析法的指标,通过评价因子之间的比较分析,按照其各自的重要性大小,构建判别矩阵。经过多次比对后,将通过一致性检验的结果加和,最终得到6种评价因子的权重值。如表2所示。

表2 评价因子权重值

2.5 评价结果

依照江源区实际情况,参考《土地评价纲要》,将江源区耕地的土地适宜性分为高度适宜、中度适宜、基本适宜、不适宜4类。高度适宜表示该区域土地适宜性好,非常适合农作物生长,无限制因素;中度适宜表示该区域土地适宜性一般,农作物生长状况正常,但有限制情况;基本适宜表示该地区土地适宜性勉强合格,农作物可以生长,但限制因素较多,收益很低;不适宜表示该区域土地适宜性很差,不适合农作物生长。

参考有关文鉴及文献,结合江源区自然现状,确定适宜性指标范围,通过ArcGIS进行处理并分级,得出白山市江源区土地适宜性分级图(图3)。

图3 江源区土地适宜性分级图

3 结果与分析

3.1 江源区农用地综合适宜性评价

从图2及表3可以看出,江源区适宜性等级为Ⅰ级的区域面积最小,为7.45 km2,约占总面积的0.56%,多分布在江源区西南部区域。可以看出江源区西南部区域是最适宜耕作的区域,坡度大多小于5°,地势起伏度也多小于20 m,NDVI指数小于0.2,土壤侵蚀状况较低,小于1000 t·km-2a-1,坡向多为南坡,绝对高度小于600 m。适宜性等级为Ⅱ级的区域所占面积远大于Ⅰ级的区域,为278.5 km2,约占总面积的20.99%。Ⅱ级区域多分布在研究区西部区域,东部区域有少量存在。此部分与Ⅰ级区域相比,绝对高度较高,坡向大多为东坡,坡度大于Ⅰ级区域5°以内,并且地势起伏度大概大于20°以内。植被覆盖程度及土壤侵蚀状况较I级区域有所增加。适宜性等级为Ⅲ级的区域面积最大,几乎存在于研究区所有区域,除研究区中部分面积较少外,东部及西部都有大量的分布,面积占总面积的53.46%,约为709.11 km2。Ⅲ级区域基本上是不建议种植作物的耕地,限制作物生长的条件过多,即使强行种植,所获得的经济收益很少。而适宜性等级为Ⅳ级的区域所占面积略大于Ⅱ级区域,为331.48 km2,占总面积的24.99%,在研究区南部区域分布较为集中,其余地区也有分布。综合来看,江源区西南部地区适宜耕作,在此处耕作,收益较高,远胜于其他区域;而江源区南部、中部及北部区域,不适宜进行农牧耕作,这些地方大多坡度或地表起伏度过高,或者由于坡向、绝对高度、植被覆盖、土壤侵蚀等问题,导致接受到的太阳辐射较少,农作物很难生长。

表3 各适应性等级面积值

3.2 江源区农用地适宜性差异成因分析

影响江源区土地适宜性差异的原因有很多,但是归结起来为两部分:自然因素和人文因素。自然因素包括气候、土壤、植被、地貌地形等;而人文因素则包括人口数量、科技发展水平、经济结构、政策因素等。在以农业为主的社会中,土地利用变化主要受自然因素影响,随着人类生产能力的不断提高以及人类对自然界认识的不断深入,人文因素在土地使用变化过程中的作用越来越高。

3.2.1 自然因素

3.2.1.1 气候因素

气候和降水决定了土质自然发展的潜能。江源区属于北温带大陆性东亚季风气候,四季分明,雨季伴随高温,风力较大。受气候限制,秋季较短,平均气温较低,初霜出现较早,在这些气候因素干扰下,江源区大部分土地并不适宜耕作。值得注意的是,受气候变暖影响,降雨量逐年减少,且不够稳定,河流干涸情况逐年加剧,总体变化趋向干旱。种植方式以旱田为主,水田近乎消失殆尽。

3.2.1.2 地形地貌

江源区位于长白山腹地,山峰林立高耸,连绵起伏。靖宇熔岩台地与长白熔岩台地覆盖在境内大部分区域。龙岗山脉海拔在800~1200 m,老岭山脉海拔在1000~1300 m。鸭绿江与松花江为境内两大水系,矿泉水与温泉水资源较为丰富。虽然此区域植被覆盖度较高,但地形起伏不定,因此不利于粮食耕作。

3.2.2 人为因素

3.2.2.1 人口与社会经济的发展

在工业革命之前,人类对土地的使用多以有限度的农垦及畜牧业为主。随着工业化的不断发展,人类对土地可使用能源的需求量也日益增加,城市建筑用地及基础设施用地面积不断增加。社会经济的发展影响着土地使用构成,同时,经济的发展为土地资源开发提供了大量的资本支撑,加快了土地使用种类的变化。近几十年来,江源区人口急速增加,促进了江源区城镇化的进程,使城镇建筑用地面积不断增加。

3.2.2.2 技术因素

近年来,随着社会科学技术水平的提高,江源区不断对农业生产进行产业升级改造,以创造更多的经济利益,形成比较完善的基础生产与配套加工产业格局,带动地区的发展。但另一方面,经济生产也同样加大了对土地资源和水资源的开发,如果不能平衡好经济发展和土地使用之间的关系,对于整个地区的可持续发展是非常不利的。

3.2.2.3 制度和政策因素

社会文化和社会经济制度不断影响和制约着人们对土地资源的使用形式和程度,优秀的文化与制度可以加深人们对自然资源重要性的认识,这对资源开发与区域可持续发展都会起到积极推进的作用。而一些资源的开发将在其相对应政策的引导中变得更加积极有效,土地资源也不例外。所以,要制定并完善土地使用相关的法律政策与制度,创造良好的土地开发环境,合理开发使用,积极保护土地资源。

4 结论

本文利用ArcGIS对白山市江源区DEM影像进行分析提取,得出了江源区农用土地适宜性评价分级图。选取适宜性评价因子,划分评价等级,确定各评价因子的权重大小,生成江源区农用地适宜性评价等级图,分析适宜种植农作物的区域分布。从总体上看,江源区西南部区域适宜进行农耕活动,该区域条件适宜,在此处进行农业生产会有较高的经济回报,而南部、中部及北部区域则不适宜,即使在这些区域进行耕作,也会所获甚少。