积极心理学视角下高校大学生心理弹性特征分析

2019-02-26刘静洋

刘静洋,娄 悦

(1.沈阳大学 应用技术学院,辽宁 沈阳 110044;2.沈阳师范大学 教育科学学院,辽宁 沈阳 110034)

一、问题提出

心理弹性(resilence)是一种结合人格特质和各种外部保护性资源的个体心理素质,这种外部保护性资源包括家庭、同学朋友与各种社会支持[1]。在其他研究中出现的“复原力”“抗逆力”“韧性”和“压弹”也是对心理弹性的称呼[2]。美国心理学协会将心理弹性定义为个体具有的“反弹能力”,它是指个体能够良好适应生活中的重压、艰辛、威胁、逆境、创伤、悲剧等。这种过程或者现象直观展示了一个人在困难、危险、不利于安全的情况发生后,个体没有向着创伤的方向发展而是采取主动自我调整的方式走出当前的困境,进而达到或超越危机前的能力层次[3]。夏蔷总结国内外大量的文献发现,心理弹性作为个人适应压力和健康的最重要决定因素,可以使个体拥有良好适应的人格;作为一种保护性资源,指在生活中能够受到社会和各种体制等保护。心理弹性通常在个体遭遇压力或困境时呈现,这种相对稳定且积极的心理品质还可以促进个体的积极适应,更与个体的心理健康有着重要联系[4]。

不仅是心理弹性,以积极心理学为背景的研究也能够更好地发掘和利用个体内在潜质。20世纪末,积极心理学在西方心理学界逐渐发展起来。正常个体的心理功能、积极且富有活力的人性是积极心理学关注的重点。积极心理学致力于人固有的、潜在的力量与存在的价值研究,以一种更积极的力量促进个人发展、更积极的精神去帮助家庭发展、更包容的态度去推进社会发展。任俊等指出,积极心理学的“积极”应包括三个方面:首先,当有心理问题时,给予适当的解释,让人们获得生活的积极意义;其次,心理学的积极方面被大力提倡;最后,不从精神疾病异常心理角度研究心理学[5]。也就是说,积极心理学更能使人幸福,易于接受。孟万金等则提出了具有中国特色的“动态心理平衡”的积极心理健康观,这一观点认为人们内心世界的矛盾斗争是获得、维持和增进心理健康的根本动力[6],并且中小学心理健康教育要培养的积极心理品质就是自身能控制的心理力量[7]。这说明,心理弹性作为更积极的心理视角逐渐被教育实践接受并认可。

随着社会的飞速发展,当代大学生处于一个生活步伐加快、竞争激烈的时期,有的大学生能够适应发展,那么心理健康水平较高,而有的大学生在经历压力后不能够及时调整,则导致心理健康水平较低,引起这种个体差异的原因之一就是心理弹性。以往关于大学生心理健康问题的研究成果十分丰富,主要是关注影响大学生心理健康的消极因素或如何改善消极影响,体现出明显的问题倾向,对如何提高大学生心理健康积极方面则很少去关注。心理弹性作为影响个体心理健康的因素,可以帮助个体积极适应社会。李晶晶等以积极心理学理论为理论指导,运用团体辅导干预大学生的心理弹性,使得心理弹性持续上升。也就是说从积极心理学角度,心理弹性可以得到提高[8]。那么,从积极心理学角度去研究心理健康问题,关注大学生心理弹性进而改善心理弹性具有十分重要的意义。

从积极心理学视角出发,本文考查高校大学生心理弹性状况与不同性别、生源地、专业及是否为独生类别上大学生心理弹性的差异,同时与高中生心理弹性水平进行比较,发掘大学生心理弹性特征及其变化的动态发展原因,对增强大学生心理弹性具有现实意义。

二、研究方法

(一)研究对象

选取辽宁省普通在校大学生400名参与此项研究,其中男228人,女172人;非独生子女148人,独生子女252人;生源地为城市的253人,乡镇的147人;文史专业108人,理工专业292人。选取辽宁省内两所普通高中360名高中生参与此项研究,其中男生176人,女生184人;非独生子女58人,独生子女302人。

(二)研究工具

本研究选择心理学家考娜和戴维德森编制的量表CD-RISC(CD-Resilience Scale,简称 CDRISC),该量表来自于临床治疗实践,把心理弹性当作人格特质来测量。于肖楠、张建新修订了该量表(Yu&Zhang,2007)。该量表共25个项目,采用5点计分,从1(很不符合)到5(很符合),总分从0到100分,分数越高表示心理弹性水平越高[9]。量表的内部一致性系数是0.88,重测信度为0.85。量表共分为三个维度:坚韧性、力量和乐观性,内部一致性系数分别是0.88,0.80和0.60。

(三)研究程序

大学生心理弹性调查问卷通过网络进行发放,高中生心理弹性问卷在确定的高中学校范围内进行抽样调查。有效问卷确定以“填写完整度”与“回答真实度”两个维度为标准,如果出现1个以上题目没有答案、答案带有明显反应倾向、网络问卷回答时间明显较短等三项情况,则直接剔除该问卷。

(四)数据统计分析

采用SPSS21.0进行数据处理和统计分析。

三、研究结果

(一)大学生心理弹性特征

对高校大学生心理弹性在性别类别上进行t检验,结果如表1所示:高校大学生心理弹性的坚韧性、力量性和乐观性存在性别差异,其中女生显著低于男生。

对高校大学生心理弹性在专业类别上进行t检验,结果如表2显示:不同专业的高校大学生心理弹性的坚韧性、力量性和乐观性上不存在显著差异。

表2 大学生心理弹性的专业差异

对高校大学生心理弹性在是否为独生子女类别上进行t检验,结果如表3所示:是否为独生子女对高校大学生心理坚韧性和力量性有显著性影响,其中非独生子女在坚韧性和力量性上显著低于独生子女。

表3 大学生心理弹性的是否为独生子女差异

对高校大学生心理弹性在生源地类别上进行t检验,结果如表4显示:高校大学生心理弹性的坚韧性存在生源地差异,其中城市显著高于乡镇。

表4 大学生心理弹性的生源地差异

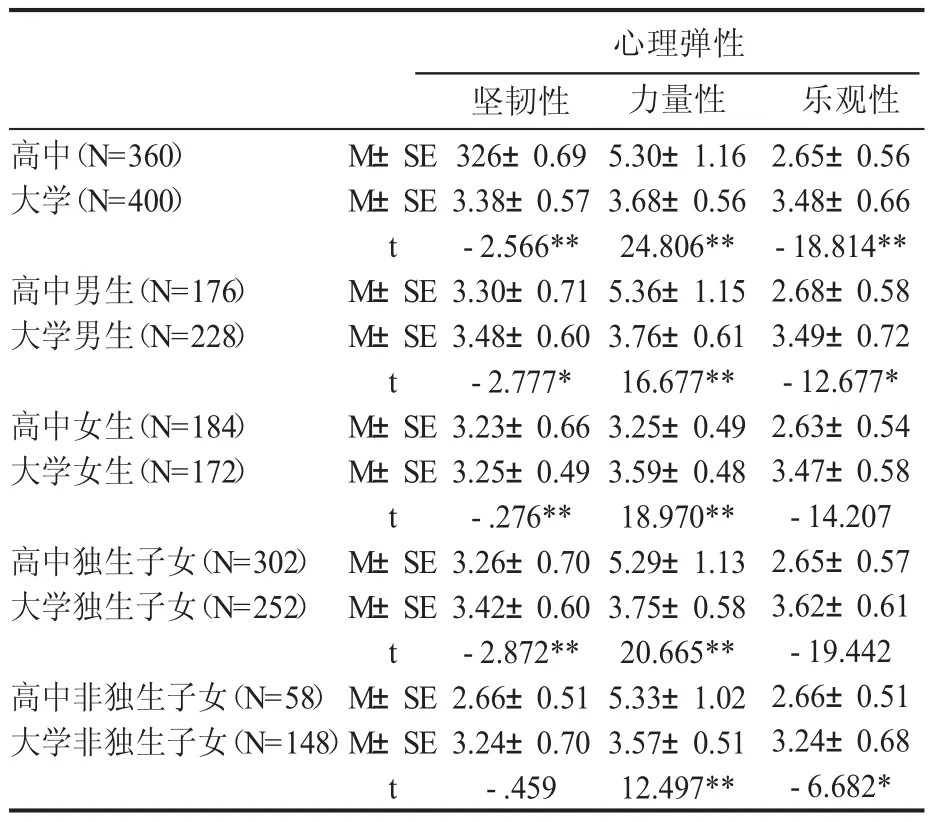

(二)大学生与高中生心理弹性的比较

对高中生和大学生的心理弹性进行t检验,结果如表5所示:大学生和高中生在坚韧性、力量性和乐观性上存在显著差异,其中男女大学生的心理坚韧性都显著高于高中生,大学生独生子女的坚韧性显著高于高中生独生子女;高中生的力量性显著高于大学生,男高中生的力量性显著高于男大学生,高中非独生子女的力量性高于大学生非独生子女;男女大学生的乐观性显著高于高中生,大学生独生子女和非独生子女的乐观性均显著高于高中生。

表5 大学生、高中生心理弹性差异

四、讨论

(一)大学生心理弹性特征分析

1.女大学生心理弹性水平低于男大学生

表1的研究结果表明,女大学生在心理的坚韧性、力量性和乐观性上都显著低于男大学生。这一结果与中国女性比男性更为坚韧忍耐的传统认识相悖,也与一些表明女性比男性更擅长应对压力的研究结果并不一致(Eunice Y.Yuen,Zhen Yan,Etc.2012)[10]。这说明当代女大学生的心理正在发生变化,并反映在心理弹性的特征上。在人格特质上,当代女大学生表现出为人处事更为感性,更易受外界信息影响,且情感表达较以前更为开放等特征;而男大学生则表现出更为理性的独立型人格特质。而这种人格特质的变化和当前“男孩穷养、女孩娇养”的家庭教育理念不无影响,同“女孩要温柔,遇到问题可‘脆弱’”“男生要坚强、勇敢、能屈能伸、果断行动”的性别角色期待及社会角色认同也有一定关系。在家庭教育下,女生普遍比男生更加听从父母和老师的教育,这并不利于女生坚毅品质的培养。相对于男生,女生更注重于出身、容貌、装扮等方面,更注重外在物质比较,拥有较好资源的女生更能展现自信,资源较弱的女生则自卑感更高,大部分男生往往不关注这些。因此,性格特征、成长环境及人生经历的适应程度不同使得女生心理弹性水平低于男大学生。

6) DELETE/identity/membership/{membershipId}:删除某个用户组关系数据。

针对心理弹性这一特征,高校的学生思想教育管理工作和心理健康教育工作尤其要关注女大学生心理弹性水平的发展。在目前的心理健康教育课中,要有针对性增加女大学生心理弹性的单独重点板块来加强女大学生的自我教育。同时,可以利用“女生节”“女神魅力秀”“女生求职专场”等特殊主题教育活动来增加女大学生自信,让其积极肯定和悦纳自己。还应适度和家庭教育取得一致性链接,有些家长怕孩子吃苦或遇到危险,而不允许女大学生参加学校鼓励进行的结合专业培养的在基层、企业、山区开展进行的社会实践或实习活动,把女大学生养成了温室的公主,受到一点挫折或困难心理都会产生强烈的心理不适反应,要知道经历挫折才能增强心理弹性,这样才能不断补充正能量,才能更好地拥抱未来。

2.不同专业间大学生心理弹性差异不大

表2的研究结果表明,专业或文理分科的不同对大学生心理弹性的坚韧性、力量性和乐观性的影响并无显著差异。究其原因,和各高校近几年来对所有专业开设的心理健康教育、职业生涯指导等和大学生心理品质提升有直接关联的普适性课程有关;也与大学生在入学之前刚通过高考带来的压力和磨炼有关,高考使得大学生在入校后都具有了一定面对生活困难的“弹性”;此外,在创新变革发展的当代,任何一个专业对于大学生都不是铁饭碗,都会相应感受到未来发展的挑战,在压力等同的状况下,大学生在心理弹性水平上自然也不会体现出什么明显的不同。

鉴于不同专业的心理弹性水平无显著差异这一特征,说明学校教育面向全体学生开设一些结合不同专业特点的主题教育活动是十分有益的,尤其是一些适当的抗挫折教育。这不仅可以帮助他们学会扬长避短和掌握积极有效的挫折应对策略与方法,增强在挫折面前乐观自信的精神、勇气与力量,也可以促进他们心理弹性水平和心理健康水平的上升。国外教育经验和中国古训都一直强调在挫折教育中实践是培养孩子的有效方法,美国会把孩子放在复杂社会中直接体验艰辛生活来培养独立意识,日本学校在20年前就在学校课程中进行野外文化的培养和挫折教育的开展[11]。基于此,高校应持续强调大学生挫折教育的开展。同时,还要在积极心理学的模式下构建心理健康教育内容。研究表明,已经学习有关积极心理学课程的学生更多体会到了在校园学习生活的快乐,享受校园生活,课上和课下的生活具有丰富感,能够认真投入学习。学校教师也反映,积极的心理课程可以提高学生好奇心、耐心、专注、创造力等学习和掌握知识的能力[12]。这对大学生心理弹性的增强显然有很大益处。

3.作为独生子女的大学生心理弹性优于非独生子女

在固有观念中,独生子女一直是带着“心理脆弱”标签的一代,但表3的研究结果却揭示了独生子女在心理坚韧性和力量性上则优于非独生子女。这是一项很有价值的研究结果,为我们重新审视独生子女的心理抗压力水平提供了新视角。现有的研究大多是以独生子女为单样本来研究大学生的心理问题,缺少相应的比较,这也造成了独生子女大学生心理冲突更为明显的错觉。随着人们对独生子女教育问题的诸多关注,独生子女在家庭教育中得以收获更多的良性支持与鼓励,凝聚了更多祖辈家长的唯一关注,增加了他们的自信与自我价值感。尽管独生子女在幼儿时期因为缺少家庭同伴而表现出社交技能方面的不足,但随着家庭、学校、社会教育的有意识培养,他们必须掌握更多地社交技能来与家庭外的人进行更多互动,从而增加了更多处理同龄同伴间关系的机会和实践。而在各种比赛、兴趣班学习的锻炼中,这种陌生朋辈互动使得他们的社交能力得到更多的锻炼。虽然不能排除独生子女因成长过程备受宠爱而表现出的人际交往敏感问题,但优于非独生子女大学生的心理弹性这一结果,也可以从另一方面佐证多方合力的教育在独生子女心理弹性水平上的初具成效。而在非独生子女家庭里,由于子女人数的增加,父母更忙于生活物质的追求而对于子女的教育要求没有那么严格,非独生子女在成长过程中对生活事件的处理和不良情绪的调节都会更倾向于求助父母或者兄弟姐妹,这种资源增加了非独生子女处理困境时的社会支持系统,对心理健康是有帮助的,但也造成了非独生子女独立生活的能力降低,依赖心理增加,从而对自己心理弹性水平提升及内心强大起到了消极作用。进入既需要融入集体又要独立自主的大学生活后,这种依赖在其独自经历重大事件或困境时的弊端就显现出来,值得重视。

针对心理弹性这一特征,高校要做一些更为精细化的思想教育管理工作,如学校应在了解学生信息时掌握是否为独生子女的情况,并时刻关注非独生子女在一些日常教育管理事件中的心理感受和情绪变化。即是非独生子女缺少社会互动而不能很好表达自己,也是因为他们会为他人着想而在很多事情方面压抑自己真实感受而获得更多压力。这样,就可以在学生需要时第一时间帮助他们正确面对学习、生活、情感、人际等问题。另外,心理弹性的外部保护性因素是指家庭和社会,家庭凝聚力和社会支持越高,心理弹性越高,针对非独生子女被“平均”地关爱,学校可以提供更多的关怀和支持,培养一些生活技能,鼓励大学生在遇到生活困难时向家人以外的重要他人进行求助,给他们营造一个充满支持和希望的外部环境。

4.城市大学生心理弹性好于农村大学生

曾几何时考入大学被认为是农村孩子改变命运的重要事件,农村生源大学生也一度以努力自强、成绩优异等形象深受好评,但城乡差异给农村大学生带来更多的心理压力也是不争的事实。在这一点上,本研究结果保持了一致性。由表4可以看出,农村大学生在心理坚韧性上不及城市大学生。这说明农村大学生面对困难和挑战时缺少冷静、灵敏与持久性,控制力较差。原因可能在于“立事早”的农村大学生在近几年的农村变迁中感受到更大的压力,会产生情绪易冲动和应对方式消极;同时相对资源助力丰富的城市大学生来说,农村大学生缺少来自家庭助力和家长科学恰当的教育沟通,并且农村大学生在大学之前的学习经历中,基础教育环节薄弱,体现在英语口语、课外知识丰富度、文化艺术等方面,因此在兴趣爱好养成等方面的持久性较差;已有研究显示农村大学生自卑感和焦虑程度较高,常常面对挑战时容易退缩,对求职工作没有明确的打算,因而在坚韧程度上要更弱一些。

针对心理弹性这一特征,高校在开展大学生抗挫折教育内容方面要根据农村与城市大学生的不同特点来安排适宜的教育内容。对农村大学生的抗挫折教育不应仅局限在自立自强的激励性教育和扶贫助困的援助性教育,还应在强化现代职业理念、社交礼仪、就业资源获得等方面提供切实所需的教育,并开展一些诸如“如何与人交往、如何参加竞赛性活动、如何和异性交朋友”等主题团体心理训练活动,帮助他们学会更多的心理自我调适方式,减轻自卑感、降低焦虑感,这也是提高他们心理弹性坚韧性的有效途径。同时,还应通过心理健康教育引导他们遇到无法处理的重大挫折时,应积极寻求社会支持与帮助。

(二)大学生、高中生心理弹性特征比较

表5的数据显示,大学生的心理弹性要优于高中生。而Hannah的研究则显示青春期个体与大学生时期的心理弹性水平存在差异,且青春期个体较高于大学生[13]。两种研究结果不一致,说明近十余年,国内大学生和高中生的心理弹性水平正在经历不同的变化,也说明心理弹性存在着社会文化的差异。综观当代大学生的生活现实,他们在经历了高考和大学初期适应后,仍保有对新事物的好奇、对新挑战的激情,对学习、人际等各方面都很乐观,在社会活动方面也表现得很积极,面对逆境时会更加得心应手,面对挫折能够理性应对,和奋斗在单一紧张学习的高中生相比,心理弹性的坚韧性和乐观性水平更高。

大学生心理弹性在总体上普遍高于高中生,但高中生在力量性上显著高于大学生。力量性是指个人在经历创伤后恢复并变得强壮的能力,可能由于高中面临的只有学业压力,不需要考虑工作问题,很少有重大疾病或者压力的承受,因此力量性普遍较强。

通过大学生和高中生心理弹性特征的比较,可以看出高中阶段的学习和高考本身对于学生就是十分重要的挫折教育实践,对学生的心智成熟、抗压能力、自我调适等都具有重要的作用,这就提示我们在高中阶段也要加强学生的心理健康教育,来帮助学生更好应对即将到来的高考这一重大事件;在大学阶段,也要持续做好这些教育,既不能让学生产生应对挫折的无助,还要强化之前的心智成熟。

此外,形成家庭教育、社会教育和学校教育的合力十分重要。在成长过程中,父母与学生的关系最为密切,大学生的人格发展和心理弹性水平的高低同父母养育方式和家庭环境密切相关。而稳定和谐积极的社会环境也是学生压力源控制的重要影响因素。对于学校教育来说,要更多地开展抗挫折和积极心理的教育,不仅是让学生如何获得更高的分数、如何成为天才与如何在成人中有好的工作能力,还有在学校中让学生懂得并学会幸福和快乐[14]。家庭教育也应该以此为教育出发点,用积极的方式与学生沟通,让学生在更多地感受自尊、民主、自信、自由的同时,也能感受到来自父母的爱与温暖。这样无论是课上还是课下,大学生们都会在一个积极的氛围里成长。父母也不要故步自封,要积极参与家长学校学习,为自己充电,降低自身的教育焦虑,在和谐稳定的环境中更好地帮助学生顺利过好青春期阶段,以积极的状态成功走进社会生活。社会各界也应该更多关注农村教育。虽然农村教育已能保障每个孩子“有学上”,但留守问题、隔代教育问题、寄宿制问题、家庭教养水平不高等问题导致农村学生的心理成长之路崎岖不平,而这些问题得不到及时调整就会导致大学时期农村大学生的各种问题更加突出。强化农村中小学教育的心理健康教育,社会传媒更多传播积极心理学的理念与文化,继续增强农村文化书屋等新农村精神文明建设等,从童年就培养和激发农村学生积极乐观的个性特征和一些弹性品质,如乐观、顽强、进步、希望、解决问题、独立、意志力、智力、挫折和耐心,以及责任感;增强其社会交际能力等,可以提高他们的自我认识水平,如自我激励、自信、自尊、自我价值、自我认同等主观因素。研究表明,弹性品质使得人们能够以健康和灵活的方式去应对压力应激事件[15]。因此,多育并举、形成合力是提高大学生心理弹性水平的必然路径。不管是学业还是生活,遭遇挫折和困境是不可避免的,将研究视角从困境造成的危害转向在创伤和压力下是如何应对的,这就是积极心理学视角下对大学生心理弹性特征研究的意义所在。

五、结论

大学生的心理弹性具有性别差异,女大学生高于男大学生;大学生的心理弹性具有生源地差异,城市大学生比农村大学生更坚韧;大学生的心理弹性在是否独生类别上存在差异,独生子女高于非独生子女。

大学生的心理弹性水平普遍高于高中生心理弹性水平,并且随着年龄的增加,心理弹性水平逐渐提高。