湖南丘陵城市土地生态敏感性评价及景观生态格局优化研究

2019-02-23翟端强

翟端强

叶 强

何玮琪

城市生态敏感性评价是以地理信息系统(Geographic Information System,GIS)为技术基础,采用客观、定量化的评价方法分析区域内自然生态稳定性。结合敏感性评价结果,可以优化城市生态景观格局,缓解城市开发和自然生态的矛盾[1]。中国对各类生态系统的敏感性评价及生态系统中某单一因子的敏感性评价的研究比较重视,研究范围基本覆盖了国家[1-2]、流域[3-5]、省域[6-7]、市县域[8-9]、自然保护区[10-11]等多层次尺度。应用领域由生态功能区划[12-13]扩展到城市用地开发[2]、城乡规划[14-15]、景观设计[16]等。国外相关研究虽率先引入地理信息系统进行生态敏感性叠加分析并辅助生成城市用地布局规划方案[17],但其更偏重于气候变化等生态环境问题[18-19]。景观格局优化是景观生态学研究的基础内容,通过研究景观斑块在看似无序景观中的分布规律,发现潜在的、有意义的排列秩序或规律性,从而调整景观功能,产生最大生态效益[20-21]。风景园林是在充分了解区域内自然生态状况、人类活动趋向、社会经济结构等资料的基础上,并应用科学理论方法进行景观艺术设计,协调自然、人类、社会之间的动态联系[22]。湖南丘陵地区城市用地布局往往要受制于地形、地貌因素,城市建设时需要解决山水阻隔、地势起伏等复杂的自然环境,景观格局优化难度较大。国内研究多基于生态敏感性分析定性评价用地布局,对丘陵城市景观格局优化很少涉及,针对生态脆弱的湖南丘陵地区研究更加稀少。

传统的景观格局优化的基础数据多源于遥感图像,这些遥感图像是不同景观斑块在二维笛卡尔平面形成的投影,对地形起伏状况考虑不足[23]。因此对于地形复杂的丘陵城市来说,相同的景观斑块由于地形起伏可能具有不同的生态属性,其生态特征可能差异较大,而生态敏感性充分考虑地形、环境、社会活动等多方面因素,因此将二者结合可以有效提高复杂地形下的景观格局优化的精准度。本文在总结国内外生态敏感性研究成果的基础上,以地处湖南丘陵区浏阳市为例,进行生态敏感性评价,将评价结果和景观斑块类型分布图进行叠加分析,构建浏阳市景观生态安全格局,并应用于浏阳市城市景观绿地系统规划案例中,为城市风景园林设计提供实践依据。

1 研究区域概况

浏阳市隶属湖南长沙市,位于湖南省东北部、湘江支流浏阳河流域(北纬2 7°5 1′~2 8°3 4′,东经113°10′~114°15′),地处湘赣交界处及长沙、株洲、湘潭“金三角”区域。海拔为37.5~1 608.0m。浏阳市现辖3乡25镇4街道,全市东西长105.80km,南北宽80.90km,土地总面积约5 000km2,总人口149.10万。浏阳市现为国家生态示范县(市),地处幕阜—罗霄山脉北段,地势高低起伏大,东北高、西南低,全市地貌类型以山地、丘陵为主,平原次之。境内有浏阳河、捞刀河、南川河三大水系,河流纵横,水系发达,山脉有大围山、连云山等,植被丰茂。浏阳市是省会长沙副中心和湘赣边区域性中心城市, 人员流动频繁,城市发展潜力巨大。研究区大部分地区属于限制开发区,地质复杂,沟谷众多,滑坡、泥石流等灾害频发,生态条件较为脆弱。

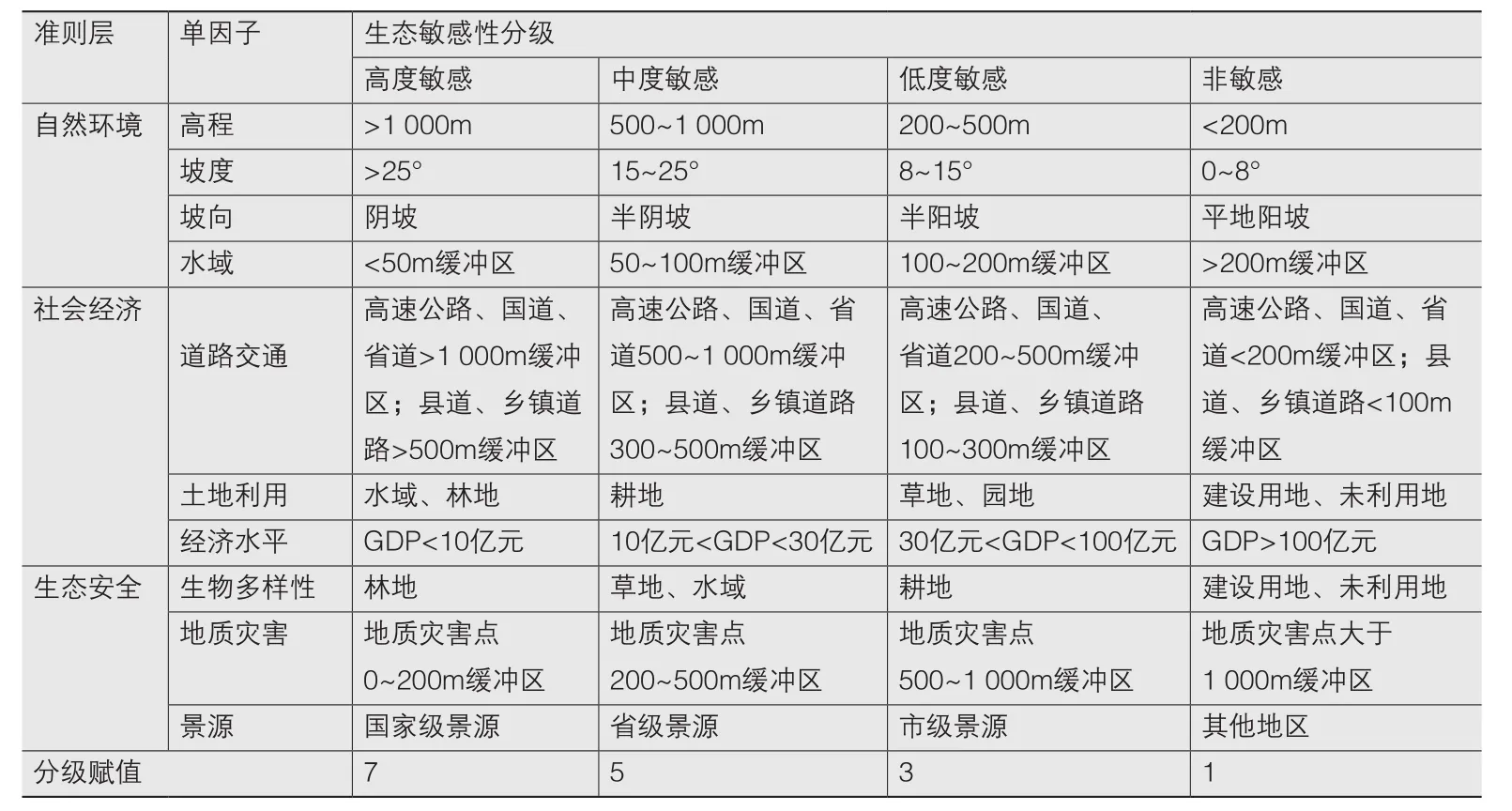

表1 生态敏感性评价指标体系

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

选取浏阳市2016年5月地面分辨率为30m×30m的TM遥感影像和空间分辨率为30m的DEM数据作为基础数据源,以浏阳市1∶5万地形图、土地利用现状图、行政区划图及2016年浏阳市统计年鉴等社会经济数据作为补充信息源。利用ENVI 5.1遥感图像处理软件对2016年5月TM遥感影像进行重新配准,并依据行政区划图裁剪。然后依据研究区地形特点,采用人机交互监督分类方法解译,生成土地利用景观类型图。利用ArcGIS 9.2处理DEM数据,获取高程、坡度、坡向数据并对其分级,得到对应的单因子数据图层。

2.2 研究方法

2.2.1 生态敏感性评价体系

1)评价因子的选取与等级划分。

自然生态问题一般是自然因素和人类活动综合作用的结果,生态环境具有极高多样性和复杂性,因此评价因子的选取要兼顾自然因素和人类活动的影响[24]。关于评价因子选取作以下说明。(1)丘陵地区自然环境因素的特殊性主要表现为地形结构复杂,水网、湖泊、水库密布,其中高程影响着土地开发结构和土壤结构;坡度是影响丘陵城市地质体稳定性的重要因素;坡向主要影响农业生产和植被生长;水域是保持丘陵城市山水格局重要组成部分,在提升区域环境景观品质、调节区域气候、维护区域水系统循环等方面发挥着重要的作用。(2)浏阳市作为长沙市经济副中心,经济发展潜力巨大,社会经济活动较为活跃,主要表现为道路交通网络扩散延伸和土地使用类型多样发展,其中道路建设会带来噪声、空气等污染,对自然生态带来了不利影响;土地利用类型表征了城市开发土地的不同使用功能,不同的土地利用类型对生态环境影响差异较为明显;经济水平代表人类建设活动的频繁程度,经济水平越高,对自然资源使用程度越高。(3)由于丘陵城市地质结构的复杂性,丘陵城市生态安全问题时有发生,生态安全是丘陵城市建设的前提和保障,其中生物多样性在维持气候、保持生态系统稳定、保护水源、土壤安全中起到重要作用;地质灾害对人类生命财产、环境造成的破坏不容忽视;景源是区域内重要的景观节点,也是生态规划的核心设计要素。同时为减少因子之间的相关性,兼顾丘陵城市生态特殊性、动态性、代表性以及可操作性等原则,选取以上自然环境、社会经济、生态安全三方面要素10个因子构建指标体系。参考相关研究[9-10,25-26],以及生态因子对生态环境的影响方式和程度对其进行分级,将单生态因子的敏感程度分为4个等级,依次为高度敏感、中度敏感、轻度敏感和非敏感,并赋值7、5、3、1(表1)。

2)评价因子权重设置。

本研究采用德尔菲法对10个评价因子进行权重设置,即由景观生态学、风景园林、地理学、城乡规划学领域的20名专家两两比较因子对生态环境的重要性,获取单因子与准则层内各因子的相对重要值,按照5分制进行打分。1~5分代表绝对重要、十分重要、比较重要、稍微重要、同等重要。构建判断矩阵计算最大特征根,并经一致性检验确定其是否接近客观情况,获取评价因子权重。

图1 自然因素敏感性评价

以自然环境单因子权重计算过程为例,通过运算得出矩阵最大特征根λmax=4.163 8,因为λmax>4,需要对矩阵进行一致性检验,一致性指标CI=(λmax-n)/(n-1),经计算CI=0.054 6。通过查表可以得到矩阵的平均随机一致性指标(RI),当n=4,RI=0.89。再计算一致性比率C R=C I/R I,经计算CR=0.061 4。当CR<0.1时,矩阵一致性可以接受。再求出最大特征根对应的特征向量,归一化处理后得到自然环境单因子权重值W1=[0.169 8,0.294 1,0.120 1,0.416 0],同理可计算社会经济单因子权重值W1=[0.238 5,0.625 0,0.136 5]、生态安全单因子权重值W1=[0.238 5,0.6 2 5 0,0.1 3 6 5],准则层权重值W2=[0.297 0,0.163 4,0.539 6]。2.2.2 空间叠加分析

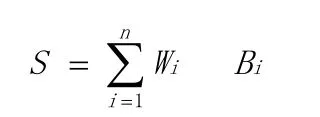

通过缓冲、要素转栅格、重分类等工具确定单因子层级标准及敏感赋值,生成单因子生态敏感性分析图。其中生态敏感性数学模型如下:

式中:i为评价因子编号,对应高程、坡度、坡向、水域、交通、土地利用、生物多样性、地质灾害8个评价因子;n为因子数量;S为综合敏感性评价结果;Wi为第i个因子的权重系数;Bi为第i个因子的生态敏感值。

2.2.3 最小耗费距离模型

本研究以“斑块-廊道-基质”景观结构模式为理论依据[27],基于ArcGIS平台,利用最小耗费路径模型(MCR)将浏阳市市域范围划分为30m×30m的栅格,并赋予各类景观阻力值,基于ArcGIS 9.0平台生成消费面,进而构建景观生态网络进行市域景观格局优化。自然环境中物种、物质、信息、能量需克服景观阻力才能流动传递,景观功能越多元化,景观服务价值越高,景观阻力就越小[28]。最小耗费距离模型如下:

其中,Dij是生态源j到目标点景观要素i的实地空间距离;Ri是源j至目标点过程中景观i对某运动的阻力值,Ci是第i景观要素到生态源地的累积耗费值,n为单元总数。

3 浏阳市生态敏感性评价分析

3.1 单因子生态敏感性分析

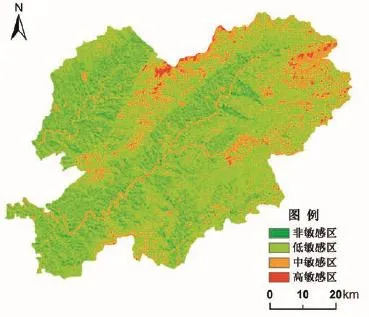

3.1.1 自然要素敏感性分析

根据高程、坡度、坡向、水域单因子敏感性和相应的权重,获得浏阳市自然要素敏感性。浏阳市自然要素敏感性整体偏低,非、低敏感性区面积共有4 121.00km2,占比为82.42%;中、高敏感区面积共有879.00km2,占比为17.58%。市域自然要素敏感性分布规律表现为东北高,西南低,主要是因为西南部地势较偏低,而东北部地势较高(表2,图1)。

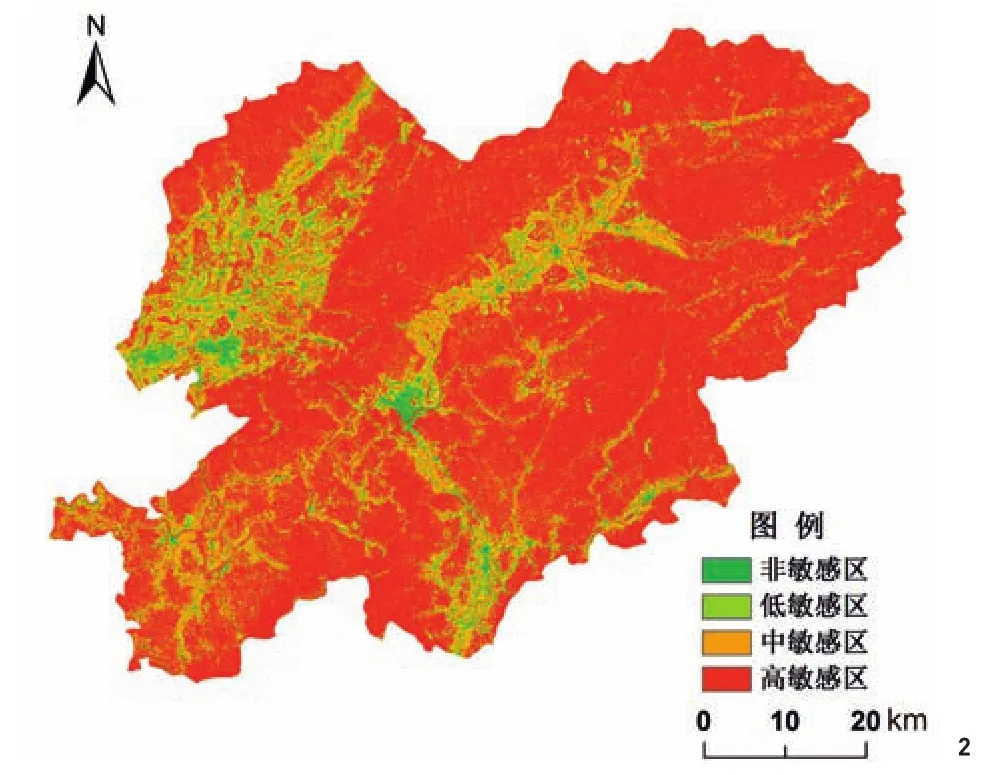

3.1.2 社会经济要素敏感性分析

根据道路交通、土地利用、经济水平单因子敏感性和相应的权重,获得浏阳市社会经济要素敏感性。浏阳市自然要素敏感性整体较高,中、高敏感区面积共有3 942.88km2,占比为78.84%,主要分布在市域的中西部。非、低敏感性区面积共有1 058.11km2,占比为21.16%,主要分布在市域的东部。浏阳市为生态宜居城市,自然景观较多,生态价值较大,开发建设力度不大,保留了市域内大部分的生态资源(表2,图2)。

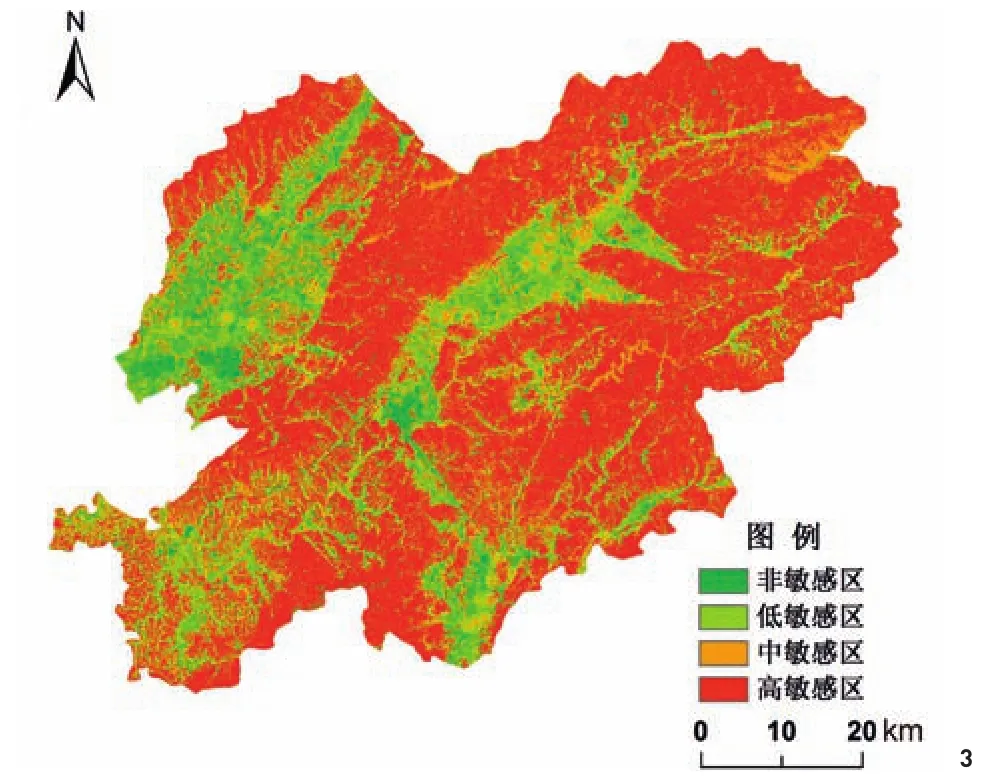

3.1.3 生态安全要素敏感性分析

根据生物多样性、地质灾害、景源单因子敏感性和相应的权重,获得浏阳市生态安全敏感性。浏阳市生态安全敏感性整体偏高,中、高敏感性面积共有3 500.63km2,面积占比达70.02%,主要分布在市域的中东部,非、低敏感区大部分分布在市域的西部及中部部分区域。生态安全敏感性对浏阳市的总体敏感性影响较大,即对市域生态环境稳定性的影响较大,所以必须做好生物多样性保护和地质灾害的防护(表2,图3)。

3.2 生态敏感性综合分析

依据上述空间叠加分析方法、指标体系和各评价因子的量化权重,在ArcGIS软件中利用空间分析模块(Spatial Analysis)进行加权叠加运算,可自动生成浏阳市的生态敏感性评价栅格图(栅格大小为30m×30m)。读图可知浏阳市生态敏感性综合评价指数S在1.0~7.0之间,将其划分成4类生态敏感区,其中1.0<S≤2.0为非敏感生态区;2.0<S≤3.2为低敏感生态区;3.2<S≤5.2为中敏感生态区;5.2<S≤7.0为高敏感区。具体见浏阳市综合生态敏感性评价图(表2,图4)。浏阳市生态敏感性总体较高,总的分布规律为市域建成区敏感性较低,市域东北部敏感性较高,中、西部部分区域敏感性较低。高、中度敏感区面积占比为71.19%,面积达3 559.52km2。市域东北部区域除达浒镇、大围山镇、张坊镇和小河乡等城镇用地外,以及东南部区域除永和镇、高坪镇、中和镇和文家市镇等城镇用地外,其他区域基本都是高敏感区;国道G106、省道S309及县道X002之间的北部区域,基本都是高敏感区;市域西北角和西南角区域也存在一定面积的高敏感区。市域中、高敏感区用地类型主要为面积较大的林地、水域等。低度敏感区面积占比为18.79%,市域的低敏感区基本都沿道路分布,主要分布在市域西南部城镇群、主城区、金阳新区、正南部城镇群及西北部城镇群,用地类型为面积较大的草地、道路以及河流外围的缓冲区域,地势相对平缓,城市建设活动频繁。非敏感区面积占比仅为10.02%,市域非敏感区主要在主城区和金阳新区2个城区分布,主要为居住、商业、工业、交通设施等城市建设用地。

市域整体开发力度中,东部较强、西部较弱,西部生态敏感性较高,浏阳市当前城市空间开发是由东部向西部延伸,这也和生态敏感性评价结果基本相符。浏阳市是生态宜居城市,林地景观面积较大,自然景观较丰富。根据浏阳市敏感性评价结果,可知浏阳市的低敏感区基本分布在省道S103、S309和S11周围,但是这些区域内有浏阳河、捞刀河等生态价值很高的河流景观穿过,城镇的开发建设必然会对其产生破坏,所以必须协调好城镇的开发建设与生态保护。

4 浏阳市景观生态格局分析与优化

4.1 浏阳市景观生态格局分析

图2 社会经济因素敏感性评价

图3 生态安全因素敏感性评价

图4 综合生态敏感性评价

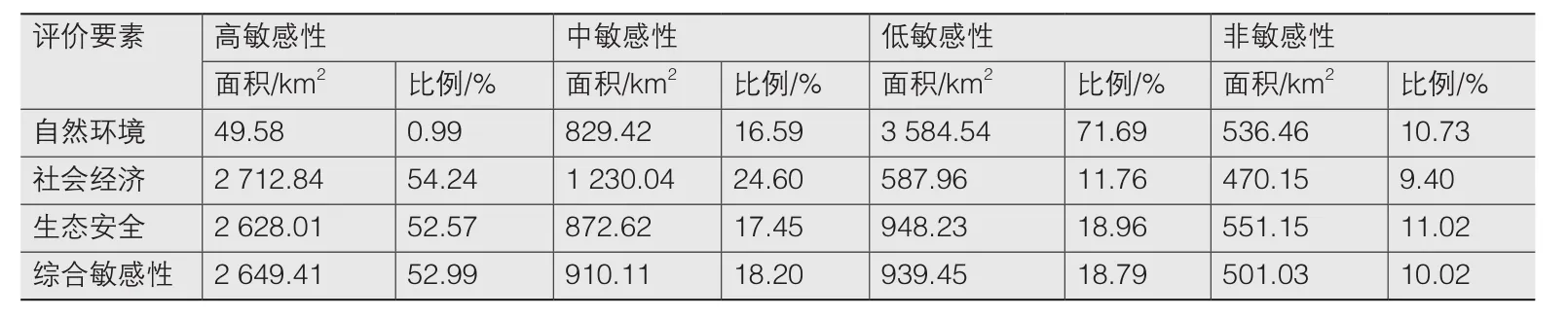

表2 准则层因子和综合敏感性分级面积及比例

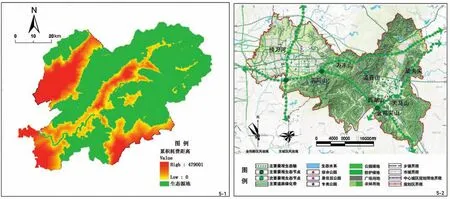

图5 浏阳市累积耗费距离表面(5-1)及景观绿地系统概念规划(5-2)

结合生态敏感性综合评价结果,对浏阳市景观生态格局分析。具体操作过程为:将上述获取的浏阳市综合生态敏感性评价图利用GIS软件矢量化,将其与基础数据源中的土地利用景观类型图(矢量)进行空间叠加,叠加之后每个矢量面都包含敏感性和土地利用景观类型2个属性信息,即敏感性景观类型图。最后将敏感性景观类型图导入景观格局分析软件FRAGSTATS 4.2,对区域内各类景观指数进行分析,梳理当前研究区内生态敏感性相关问题(表3)。

从各景观指数来看,浏阳市景观斑块密度和最大斑块指数较大,平均斑块面积较小,表明市域范围存在优势景观,且景观破碎化程度较高。边缘密度、平均斑块分维数均较小,说明市域内斑块离散程度较大,景观空间形状较复杂和不规则。蔓延度指数为33.23,该指标较小,表明各类斑块邻接较为混乱。散布与并列指数为76.04,该值较低,表明市域景观斑块聚集程度低,景观斑块之间的联系较少;景观分离度指数较高,为6.25,反映市域景观人类干扰较大,景观破碎化明显;连通度指数较低,说明整体景观连通性较差。多样性指数和均匀度指数较小,表明市域景观类型较少,景观异质性差且各类景观分布不均匀。从整体来看,浏阳市域内优势景观类型明显、异质性差,景观形状复杂、破碎化程度较高,整体连通性差,景观生态系统不稳定,不利于现状景观空间格局的维持。

4.2 浏阳市景观生态格局优化及中心城区景观绿地系统规划

结合生态敏感性综合评价和景观分析结果,将上述敏感性景观类型图导入GIS软件,调取ArcGIS中成本距离功能循环模块,生成累积耗费距离表面(图5-1)。同时参考“斑块-廊道-基质”理论,确定生态源地、生态廊道、生态节点的位置,构建市域景观生态格局。在市域景观生态格局优化的基础上,利用优化成果可对浏阳市中心城区进行景观绿地系统规划。主要提炼山体、草地、生态水系、公园、广场等斑块要素,河流、林带、道路等廊道要素,城市规划区灰色基质、耕地、植被等绿色基质,重要景观中心等节点要素,构成“山水绿城,四带三心”的景观规划格局(图5-2)。4条景观生态轴分为1条贯穿金阳新区的道路型景观轴和3条环绕道吾山景区和浏阳市主城区的自然型景观轴,自西向东串联了捞刀河、洞阳山、万丰山、西湖山、金鸭尖山、天马山、浏阳河、望夫尖等重要的生态节点,同时沿主要高速、省道设置绿化带,可有效控制生态过程。在城市建成区,选取道路、街道、河流的转折、交汇处设置公园、绿地、广场,金阳新区形成以金龟塘公园、铁塘公园、新胜公园为城市主要生态节点的三中心带状格局,浏阳市中心城区形成以凤凰山公园、新屋岭公园、翠园公园、西湖山公园、天马山生态公园等多中心均匀分布格局。最终形成点、线、面一体的城市景观绿地系统,有效增强城市各组团和山地、河流水系的连通性和促进生物群体信息交流,有利于维持生物多样性和城市生态安全。

表3 浏阳市景观水平特征指数

5 结论

本次研究主要结合湖南丘陵地区浏阳市的自然因素、社会经济因素、生态安全因素,选择高程、坡度、坡向、水域、交通、土地利用、经济水平、生物多样性、地质灾害、景源10个生态因对研究区进行生态敏感性评价,运用层次分析法评估各个因子权重,定性、定量研究相结合,获取浏阳市的生态敏感性分布规律,并结合景观指数对浏阳市生态景观格局进行分析,并借助最小耗费距离模型进行市域景观格局优化,利用优化结果对浏阳市中心城区景观绿地系统进行规划。研究结论如下。

1)浏阳市生态敏感性在空间分布上呈显著差异性,浏阳市生态敏感性总体较高,总的分布规律为城镇周围较低,市域中西部区域偏低,东北部区域相对较高。高敏感区、中敏感区、低敏感区和非感区面积占比分别为52.99%、18.20%、18.79%和10.02%。

2)浏阳市域内优势景观类型明显、异质性差,景观形状复杂、破碎化程度较高,整体连通性差,景观生态系统不稳定,不利于现状景观空间格局的维持。

3)结合浏阳市生态敏感性评价结果,依据“斑块-廊道-基质”理论,采用最小耗费距离模型进行市域景观格局优化,并进行浏阳市景观绿地系统规划设计,实现市域土地利用的生态安全。

致谢:感谢闫德洋提供的宝贵帮助。