AIDS合并马尔尼菲青霉菌感染的胸部CT表现

2019-02-21石秀东黄诗雯詹艺何欣源周粟宋凤祥沈杰陆阳单飞施裕新

石秀东, 黄诗雯, 詹艺, 何欣源, 周粟, 宋凤祥, 沈杰,陆阳,单飞, 施裕新

马尔尼菲青霉菌病(penicilliosis marneffei,PSM)是一种由马尔尼菲青霉菌(penicillium marneffei,PM)感染引起的少见深部真菌病,主要发生于免疫功能低下患者。随着人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)感染者的增加,PM感染率有升高趋势,约为10%~18%[1-3],现已成为获得性免疫缺陷综合征(acquired immune deficiency syndrome,AIDS)患者死亡的主要原因之一[4]。PSM起病较为隐匿,总结其影像学表现特点对疾病的诊断有一定意义。本文旨在探讨AIDS合并PSM的胸部CT表现特征。

材料与方法

1.病例资料

收集2010-2016年上海市公共卫生临床中心收治的确诊为AIDS合并PSM患者共77例,排除合并感染结核或既往结核病史14例、外院治疗期间立即转入7例、合并卡波西肉瘤1例、复查无好转2例、无胸部CT资料1例,最终纳入本组52例。52例中,男50例,女2例,年龄21~67岁,平均34.8岁。

2.确诊依据

AIDS患者的HIV抗体阳性均经疾病预防控制中心确认实验确诊。AIDS的诊断依据国家法定诊断标准[5]。PSM的确诊依据血液或骨髓培养,52例中,血培养51例,骨髓培养1例。

3.检查方法

采用Siemens 16层螺旋CT扫描仪,扫描范围为肺尖至肺底膈面,于深吸气末闭气进行扫描。扫描参数:电流120 mA,层厚5 mm,螺距1.35,准直0.75 mm。扫描图像分别在肺窗和纵隔窗上进行观察。

4.影像评价

CT扫描图像由2位高年资影像医师进行观察分析,主要观察内容:病灶的累及部位、范围及影像学特征(结节影、斑片影、磨玻璃密度影、实变影、肺间质病变、胸腔积液、胸膜增厚、心包积液、纵隔淋巴结肿大等)。结节的判定标准:短径与长径比>2/3,直径>5 mm且≤3 cm为结节;直径≤5 mm为粟粒结节;直径>3 cm为肿块。磨玻璃密度影为病变密度高于正常肺组织并低于血管密度。淋巴结肿大为淋巴结短径>10 mm。心包积液为心包厚度>4 mm。肺间质病变包括小叶间隔增厚及粟粒样病变。

结 果

1.临床表现

52例患者的主要临床表现为发热(>38℃)、咳嗽、咳痰、气促或呼吸困难、畏寒或寒战、皮疹及体重下降等,其中以发热最为常见(表1)。本组52例患者的CD4+T淋巴细胞计数为1~93个/μL,平均为13.8个/μL,中位数为9个/μL。

2.影像学表现

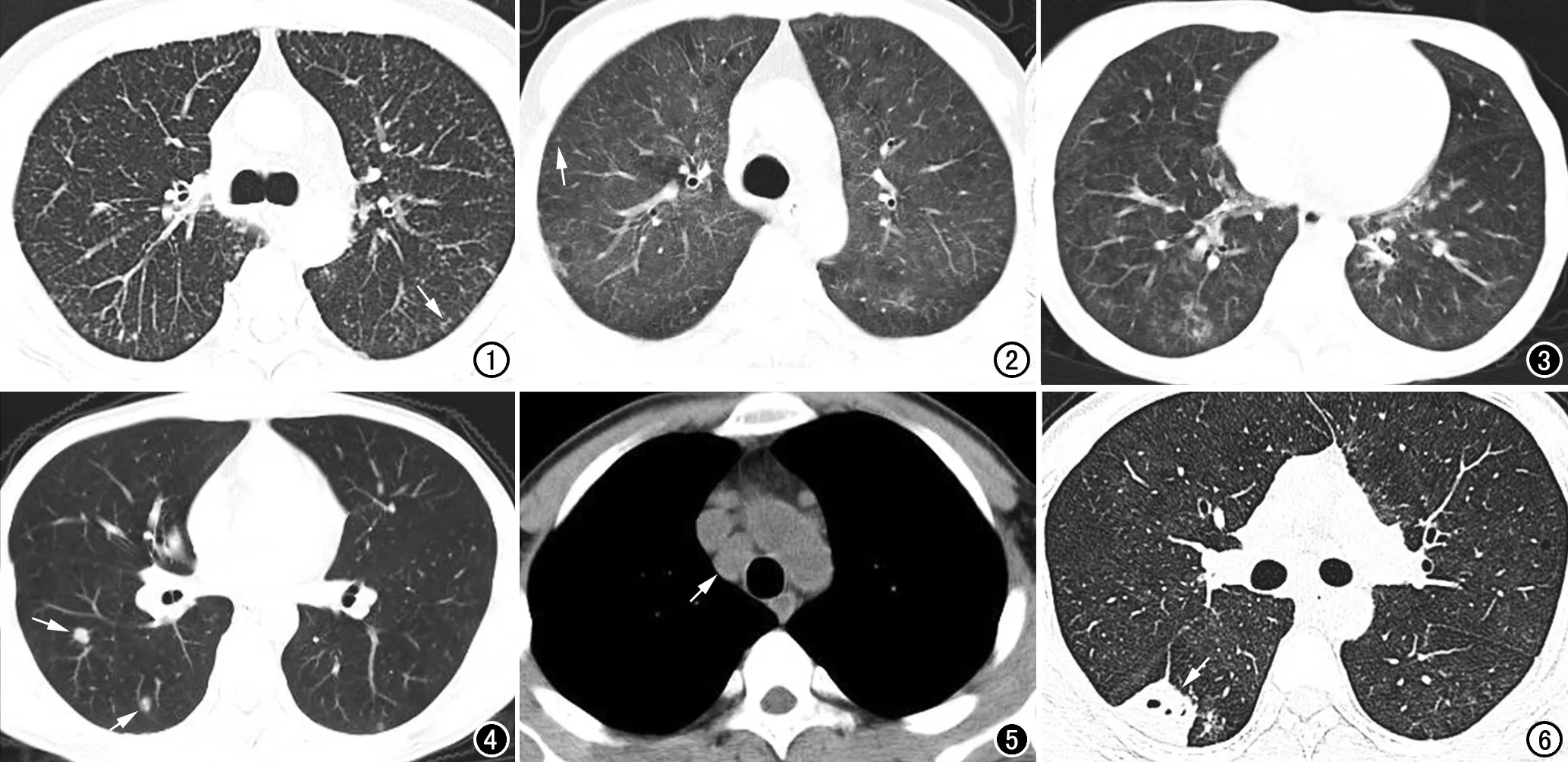

病变分布特点:6例肺部无病变(临床表现均异常,4例纵隔淋巴结肿大),46例肺部出现病变,病变分布以双肺、多肺段受累为主(表2)。双肺弥漫性病变17例,其中双肺弥漫性粟粒结节11例(图1),双肺弥漫性磨玻璃密度影5例(图2),双肺弥漫分布的磨玻璃、斑片影且伴实变1例。

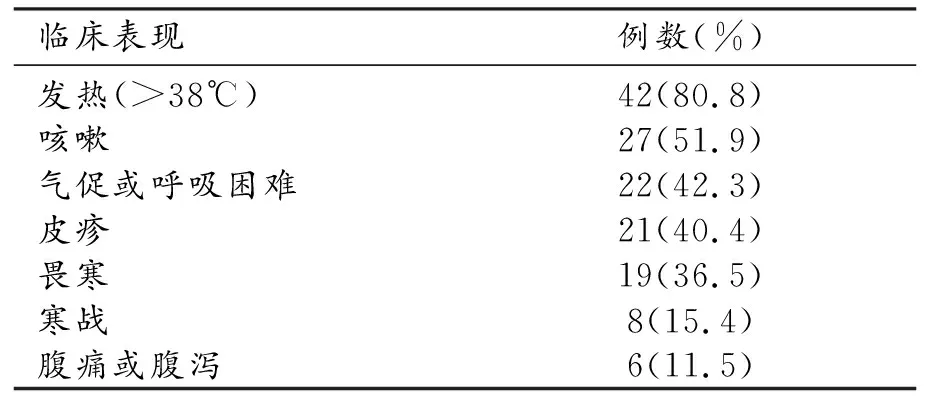

表1 52例AIDS合并PSM患者的临床表现 n(%)

病变表现特点:以磨玻璃密度影或斑片影(图3)、结节(图4)、间质改变及纵隔淋巴结肿大(图5)等表现为主,部分伴有支气管扩张、实变、空洞(图6)、胸膜增厚以及胸腔积液(表3)。

表2 52例AIDS合并PSM患者双肺病变的分布特点 n(%)

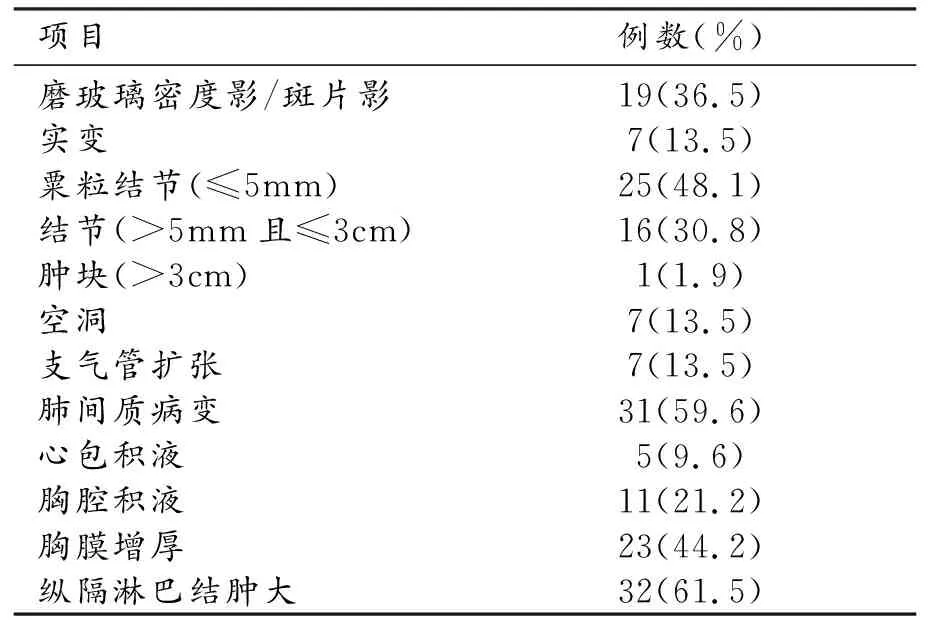

表3 52例AIDS合并PSM患者胸部病变表现特点 n(%)

讨 论

PSM是一种少见的由青霉菌感染引起的深部真菌感染性疾病,随着HIV感染者的增加,该病的发病率有逐渐增高的趋势。近年来,随着临床及放射诊断工作者对该病认识的提高,国内对PSM的报道也逐年增加[6-10],以广东、广西、云南等省份为主。

1.AIDS合并PSM的病原学及临床特征

PM侵入人体后以具有致病能力的酵母相存在于宿主细胞内,当分生孢子进入宿主体内后,可被宿主巨噬细胞所吞噬[11],如果人体巨噬细胞不能清除PM,则可导致PSM。AIDS患者由于CD4+T细胞数目明显下降,机体免疫功能低下,因此成为PM的易感人群。PSM常累及肺、肝、脾、肠系膜、骨髓、皮肤等多个系统或器官。临床表现以发热最为常见[12],多高于38℃,常反复、持续出现。本组52例AIDS患者中,42例(占80.8%)出现发热(高于38℃),提示在诊治持续高热的AIDS患者时,应考虑PM感染的可能。皮肤损害也是PSM的临床特征之一,本组病例中有21例(占40.4%)出现皮疹,多表现为面部、躯干及耳廓等部位为主的散在皮疹,其中以坏死性“脐凹”样皮疹较为特异。胸部是PSM最易侵犯的脏器之一,以咳嗽、气促或呼吸困难为主要表现。本组病例中有27例(占51.9%)出现咳嗽,22例(42.3%)出现气促或呼吸困难。病变累及消化系统常表现腹痛、腹泻。此外,四肢无力、贫血、体重下降等也是PSM患者的常见症状。部分患者还可出现骨受累,表现为溶骨性损害。

图1 男,37岁,皮损20余天,HIV抗体阳性1天,胸部PSM,CD4+ T淋巴细胞计数为4个/μL。胸部CT(肺窗)示双肺弥漫分布的粟粒结节影,背侧胸膜下可见融合结节影(箭)。 图2 男,28岁,反复发热咳嗽2月,HIV抗体阳性3天,胸部PSM,CD4+ T淋巴细胞计数为4个/μL。胸部CT(肺窗)示双肺弥漫性磨玻璃密度影,并可见散在分布的粟粒结节影(箭)。 图3 女,25岁,间断发热3月余,HIV抗体阳性1天,胸部PSM,CD4+ T淋巴细胞计数为3个/μL。胸部CT(肺窗)示双肺下叶散在分布的磨玻璃密度影及斑片影。图4 男,31岁,乏力、消瘦2月余,抗HIV治疗1月,胸腹部PSM,CD4+ T淋巴细胞计数为11个/μL。胸部CT(肺窗)示右肺下叶多发结节影(箭)。 图5 男,31岁,乏力、纳差伴腹胀4月,HIV抗体阳性3月,胸腹部PSM,CD4+ T淋巴细胞计数为5个/μL。胸部CT(纵隔窗)示纵隔内淋巴结肿大(箭)。 图6 男,30岁,咳嗽、皮疹半月,HIV抗体阳性1月,胸部PSM,CD4+ T淋巴细胞计数为37个/μL。胸部CT(肺窗)示右肺下叶背段空洞(箭)。

2.AIDS合并PSM的胸部CT表现特征

本组病例中,大部分AIDS合并PSM患者的胸部CT表现异常(占88.5%),且具有以下特征:①病变多累及双侧肺(占73.1%)并呈多肺段(占80.8%)分布,并以粟粒结节(占48.1%)、磨玻璃密度影或斑片影(占36.5%)为主,肿块少见(本组病例仅1例);②肺间质性病变(占59.6%)多见,包括小叶间隔增厚及粟粒样病变;③双肺弥漫性病变常见,以弥漫性粟粒结节(占21.2%)和弥漫性磨玻璃密度影(占9.6%)为主;④空洞病变(占13.5%)少见,其中4例(占7.7%)表现为多发群聚空洞,与李宏军等[13]的报道相符,表明群聚性空洞可能是PM肺炎的特点;⑤纵隔内淋巴结肿大(占61.5%)较常见;⑥可伴有胸膜增厚及胸腔积液。腹部CT的主要特征有:肝脏、脾脏体积增大,可伴有多发低密度灶;腹腔肠系膜间及腹膜后多发肿大淋巴结[14]。

3.鉴别诊断

①肺结核:AIDS合并弥漫性粟粒性肺结核的病变呈“三均匀”分布特点,较为密集,近肺尖区病灶较多[15,16];临床表现以低热多见,无特异性“脐凹”样皮疹。而PSM患者的弥漫性粟粒结节在大小、分布方面相对欠均匀,分布较稀疏,且结节相对较大,背侧胸膜下可见结节融合影;临床表现以高热、皮疹多见,部分可出现特异性“脐凹”样皮疹。②新型隐球菌感染:AIDS合并隐球菌的胸部表现以结节或肿块多见,多位于肺组织外带近胸膜处,结节周围可见特征性“晕征”表现,结节伴空洞者相对多见[17,18],且合并中枢神经系统感染较为多见,皮肤无特异性“脐凹”样皮疹表现。③淋巴瘤:AIDS合并淋巴瘤的胸部表现以结节或肿块多见,多位于胸膜下,常无纵隔淋巴结肿大,高热、咳嗽及皮疹少见[19]。④卡波西肉瘤:为双肺多发沿支气管血管束周围分布的斑片状实变影,形态不规则,典型者呈“火焰状”分布[20],临床表现以皮肤损害最常见,发热少见,与PSM易鉴别。

综上所述,AIDS合并PSM患者的CD4+T淋巴细胞计数极低,机体免疫力差,早期诊断对降低病死率、提高预后有重要价值[21]。对于AIDS患者,当CD4+T淋巴细胞计数较低并出现可疑PSM临床表现时,应结合胸部CT表现,考虑合并PSM的可能并及时行真菌培养,进行早期诊断和治疗。