能值生态足迹模型的改进

——以海南为例

2019-02-21曹威威孙才志

曹威威,孙才志

1 辽宁师范大学城市与环境学院,大连 116029 2 海南大学热带农林学院,儋州 571737 3 辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心,大连 116029

1992年加拿大生态经济学家Rees提出生态足迹模型,并于1996年和Wackernagel对模型加以完善[1-2]。生态足迹理论通过估算维持一定规模人口的生物资源消费量和消纳人口产生的废弃物所需要的生物生产性土地面积的大小,与人口所在区域的生物生产性土地面积承载能力进行比较,获取生态盈余/赤字来衡量可持续发展状况[3]。模型计算过程简单,结果形象直白[4],适用性较强[5-9],形成了诸多成果[10-13]。但自理论提出以来,有关模型缺陷引发了诸多争议[14-15],许多学者据此提出了相应改进[16]。

20世纪80年代美国生态经济学家Odum结合系统生态、能量生态和生态经济原理提出能值(emergy)理论,提出任何形式的能量均源于太阳能,故把任何资源、产品或劳务形成所需直接和间接应用的太阳能值量,定义为其所具有的太阳能值,单位为太阳能焦耳 (sej),把形成单位能量(J)或物质(g)所需要的太阳能值量定义为能值转换率,单位为 sej/J或 sej/g[17]。一些学者据此引入能值密度,对生态足迹进行改进,有效弥补了传统生态足迹模型的缺陷[18]。但是,通过对比总结学者提出的能值生态足迹模型发现[19-30],改进模型仍存在较多争议。首先,能值密度的使用标准不一;其次,能值生态承载力未考虑人类运用自身知识、技术、管理和劳动力等要素作用于这些资源的能力[31-32];再次,在对能值生态足迹指标分类和整合中,未考虑内部组分加和方式对足迹指标类型的影响,缺乏对不同足迹指标所代表的实际环境问题的认识。因此,在分析相关能值生态足迹模型存在的理论缺陷基础上,提出构建生态足迹账户体系,改进能值生态足迹和能值生态承载力核算方法,细分各类型土地和生态账户的能值生态盈余/赤字,并对以海南为例进行实证分析。

1 能值生态足迹模型理论比较与改进

1.1 能值生态足迹基本模型

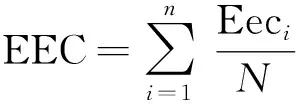

能值生态足迹模型应用能值分析理论对生态足迹计算进行改进[18]。基本计算公式为:

(1)

(2)

式中,EEF为人均能值生态足迹;N为研究区域人口数量;i为第i类消费项目;eefi为生产第i类消费项目占用的生物生产性土地面积;EMci为第i类消费项目能值;EEC为人均能值生态承载力;EMS为研究区域能够提供的人均资源能值总量;常数0.88为扣除12%生物多样性的修正系数[33];p为能值密度,其公式为:

(3)

式中,EM为一定区域范围能值总量,S为区域面积。公式(1)、(2)中p根据不同模型取值和表述含义不尽相同。

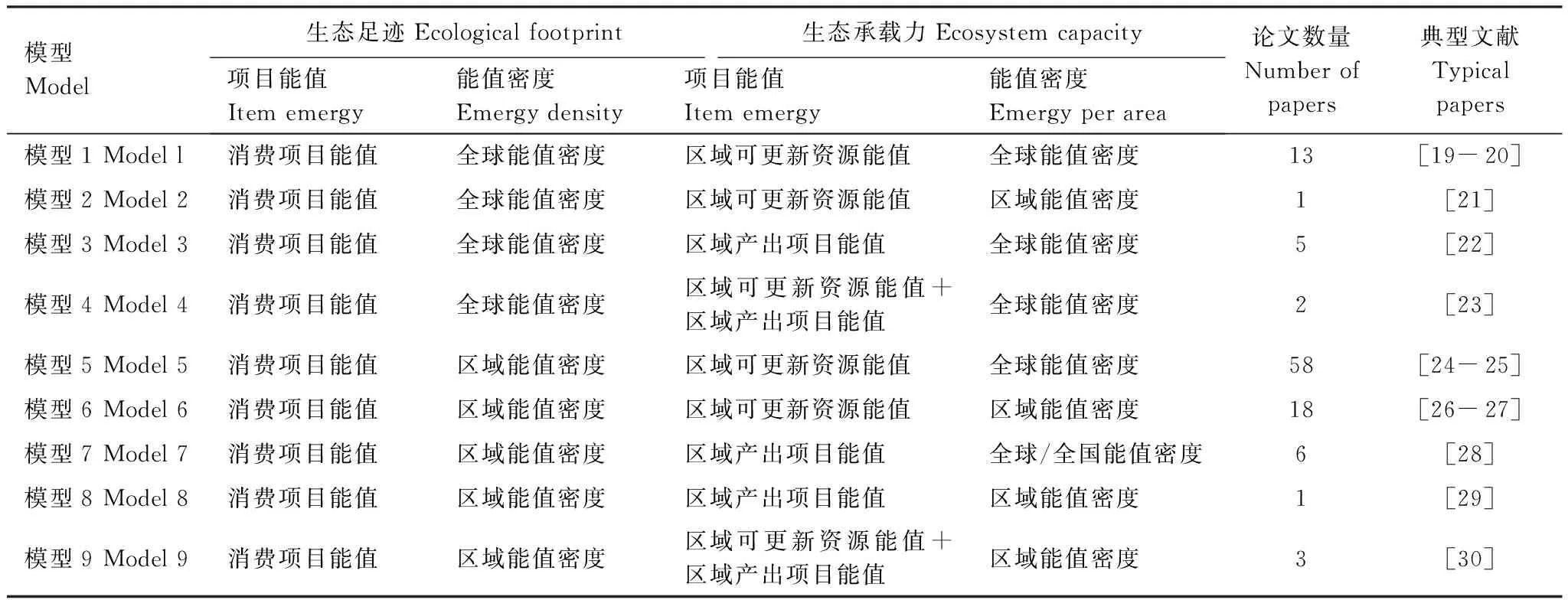

1.2 不同能值生态足迹模型比较

选取中国学术期刊出版总库(CNKI总库)和中国社会科学引文数据库(CSSCI数据库)期刊, 以“能值”并“生态足迹”为主题检索词,于2017年12月23日精确检索,剔除综述、评述、重复等不符合条件论文,共检索到107篇论文,汇总整理出9类能值生态足迹模型(表1)。对比发现:在生态足迹计算中模型主要差异在于能值密度的选取,根据统计,采用全球能值密度的21篇,采用区域能值密度的86篇。在生态承载力方面,主张采用区域可更新资源(主要包括太阳辐射能、风能、雨水化学能、雨水势能和地球旋转能)作为生态承载力项目能值的89篇,区域产出项目的12篇,区域可更新资源能值+区域产出项目能值的5篇;能值密度使用方面,采用全球或全国能值密度的84篇,采用区域能值密度的23篇。

表1 不同能值生态足迹模型比较

区域能值密度和全球能值密度均为可更新资源能值密度

1.3 能值生态足迹模型存在的理论缺陷

1.3.1 能值密度问题

能值密度选择方面主要存在3个问题:首先,能值密度选择标准不一,结果差异较大,如海南平均能值密度为9.69×1015sej/hm2[17],全球平均能值密度为3.10×1014sej/hm2[34],前者约为后者的31.22倍。其次,能值生态足迹和能值生态承载力的密度指标使用不一致,使二者无法对比[24]。再次,在衡量区域能值生态承载力时使用区域能值密度,最终得到的结果为自身区域面积,并无实际意义。

1.3.2 能值生态承载力问题

学者认为不可更新资源的消耗速度要快于其再生速度,随着人类的不断利用,会日益枯竭,只有利用可更新资源,生态承载力才具有可持续性[19]。虽然考虑了可更新资源的可持续性问题,却忽视了地区对于可更新资源的获取能力和实际资源的供给能力。仅用“太阳辐射能、风能、雨水化学能、雨水势能和地球旋转能”等可更新资源来表征能值生态承载力缺乏现实意义。一些研究采用可更新资源能值和区域产出项目能值之和测度承载力[23-30],虽考虑了区域实际生产能力,但存在信息重复问题。

1.3.3 能值生态足迹指标分类和整合问题

随着环境足迹阵容的不断扩大,指标分类日益为各国学者所关注[35]。但是一个具备较高共识度的环境足迹核算与整合框架尚未建立,仅从数学可行的角度来考虑指标的核算与整合,缺乏对不同足迹指标所代表的实际环境问题的认识[36]。在能值生态足迹模型中,能值生态足迹可以根据人类活动占用的各类资源进行指标分类,而能值生态承载力因只考虑可更新资源能值无法进行细致划分,仅能核算总的能值生态承载力,造成无法区分具体各类指标的能值生态盈余/赤字,并可能产生“生态赤字/盈余幻觉”。

1.4 能值生态足迹模型改进

1.4.1 生态足迹账户构建

为能更清晰地追踪各类指标能值生态足迹、能值生态承载力及能值生态盈余/赤字产生的变化,从产品消费和自然资本供给两个端口构建了包含生物产品账户、能源账户、污染账户、建设用地账户在内的4个账户。生态产品账户的消费超出本地供给能力时可通过贸易、市场进行调节,其账户的生态盈余/赤字更多反映本地区对外部资源的依赖和利用程度,建设用地账户的消费和供给始终相等[33],二者反映了人类活动对地区自然资本的占用情况,并不指示生态环境的破坏程度。能源账户、污染账户反映了人类活动对生态系统产生的影响,超出本地生态系统承载力阈值会对地区生态环境带来负面作用。消费端和供给端账户中各类项目的消费和供给分别对应相应生物生产性用地类型,生态足迹中化石能源用地主要指能够吸收化石能源燃烧排放CO2的林地,建设用地假设全部占用耕地,为能够衡量消费-供给平衡状况,在生态足迹的计算中,将化石能源用地和建设用地分别并入林地和耕地(图1)。

图1 生态足迹账户体系Fig.1 Account system of the ecological footprint ①在能源消费账户中水电、风电等主要占用建设用地,已经计入建设用地账户,不再重复计算。②根据2017年中国统计年鉴第8章资源和环境主要统计指标解释,湿地指天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地或水域地带,包括静止或流动、淡水、半咸水、咸水体,低潮时水深不超过6 m的水域以及海岸地带地区的珊瑚滩和海草床、滩涂、红树林、河口、河流、淡水沼泽、沼泽森林、湖泊、盐沼及盐湖。因此,以湿地代替水域,纳入到生物生产性用地类型中

按照能值分析的基本步骤,以Odum的“能量系统语言”图例,绘制生态经济系统能量图(图2)。生态经济系统以环境生产活动和人口消费活动为核心,形成生态环境与人类活动之间的供给和需求关系。在生态经济系统中,耕地、湿地、草地、森林、能源、矿产等自然资本通过环境生产为人类活动提供消费所需能量,人类活动占用自然资本,并向环境排放废气、废水、固体废弃物等。同时,以旅游者为主的外来访客也占用本地自然资本,形成与环境之间的能量输出关系;系统也可以通过商品、劳务、资本输入弥补自身自然资本不足。另外,海洋环境也与环境生产活动和人类消费活动产生能量交流,是生态经济系统重要的外部支持者。

图2 生态经济系统能量图Fig.2 The energy of ecological economic system

1.4.2 能值生态足迹改进

综上所述,基于“国家公顷”的能值密度对能值生态足迹进行改进,公式如下:

(4)

式中,EEF为人均能值生态足迹,N为区域的常住总人口数,Eefi为第i类消费项目的能值生态足迹,eci为第i类消费项目能值(emergy of consumption),p2为全国平均能值密度,其公式:

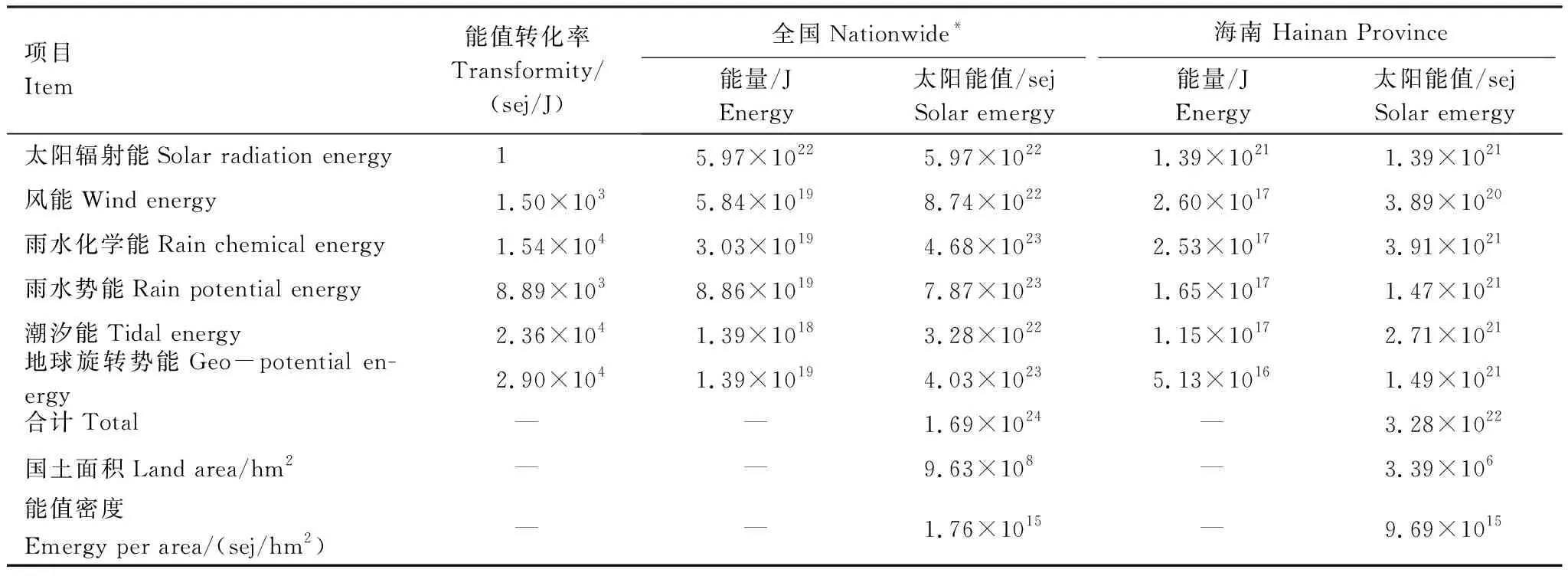

(5)

式中,A,B,C,D,E,F分别代表太阳辐射能、风能、雨水化学能、雨水势能、地球旋转能和潮汐能。太阳辐射能、风能、雨水化学能由太阳辐射作用产生的,为了避免重复计算,取其中最大值,雨水势能、地球旋转能和潮汐能分别由地球重力,地球内能和地月日引力引起,需加总计算,计算结果见表2。

表2 全国及海南可更新资源能值[17]

数据来源于文献[17];*我国港澳台数据尚未统计

一些学者认为用地功能存在多元特征[37],例如:除林地外其他土地对碳吸收亦有贡献[38]。在生态足迹账户中,耕地、林地、湿地之间不存在明显的信息重复,而林产品占用的林地、化石能源用地与消纳废气占用的森林,生产水产品的水域和废水消纳的水域,不具有空间互斥性[39-42]。因此,在计算能值生态足迹时,分别取其最大值,即:

Eef林地=max(ef化石能源用地、ef林产品、ef废气)

(6)

Eef水域=max(ef水产品、ef污水)

(7)

1.4.3 能值生态承载力改进

生态承载力有两种计算方法:一是基于生物资源总产量的计算方法,二是基于土地面积的计算方法[43]。

方法一,生物产品账户的承载力由生产生物资源的土地生产水平决定,公式为:

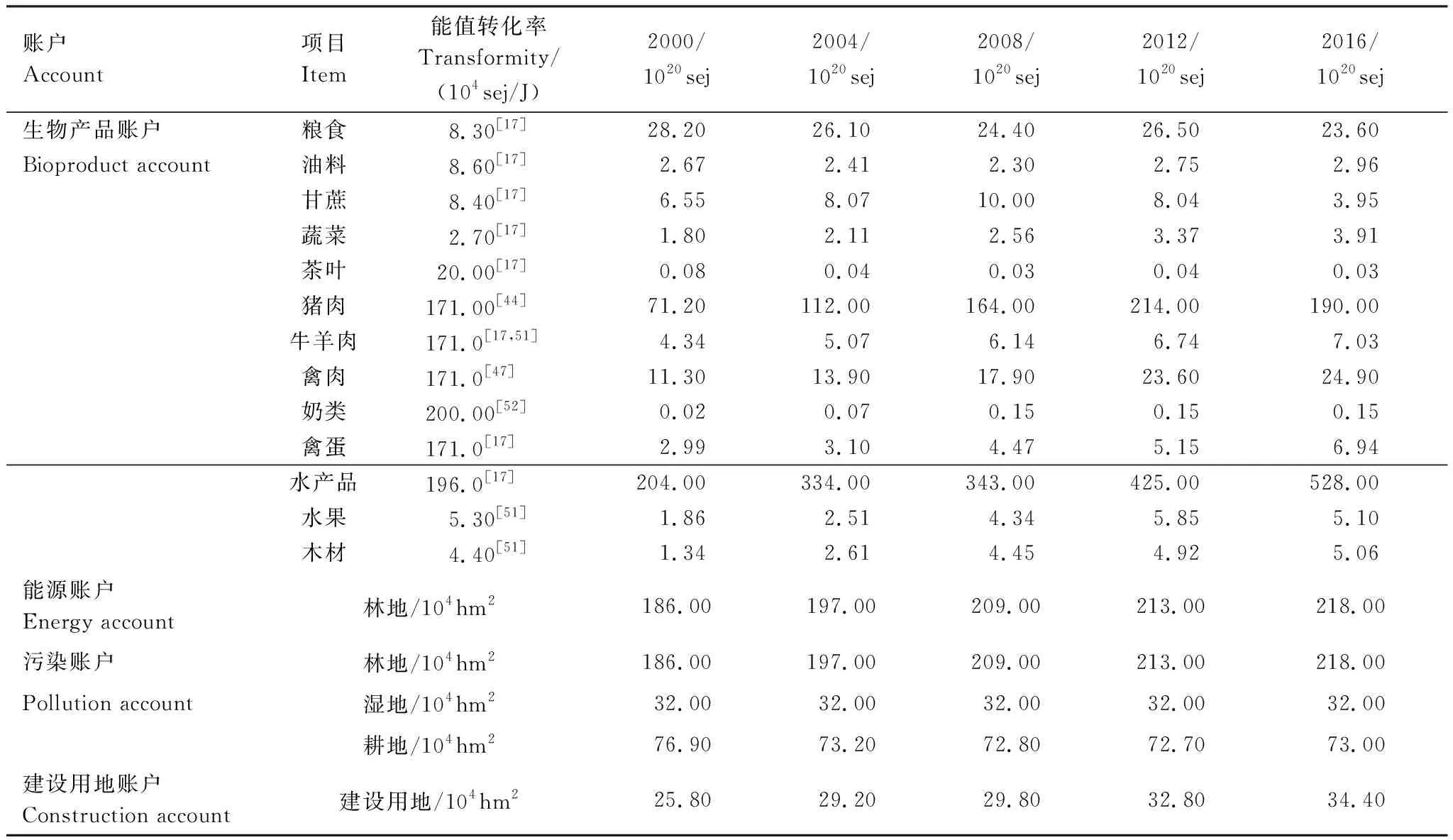

(8)

式中,EEC表示人均能值生态承载力,Eeci表示产出i类项目的生物生产性土地面积;epi为区域所能提供的i类生产项目能值。

方法二,CO2(化石能源燃烧排放)和污染物的吸纳能力、建设用地供给能力由区域所能提供的相应类型土地面积决定,其承载力使用土地面积法计算。在能值生态足迹中,物质流转化为能量流,消除了产量因子的影响,但是不同地区间土地生产力差异依然存在,能值生态承载力仍需要使用均衡因子。区域均衡因子为区域能值密度与全国能值密度之比[44]。公式为:

(9)

式中,ai为i类项目的实际土地面积;p1为研究区能值密度。

在能值生态承载力计算中,由于建设用地往往优先占用利用条件较好的土地,为便于研究,将其视为占用耕地[45]。建设用地、固体废弃物占用的耕地资源与用于生物资源生产的耕地只能满足其中一种功能。林地既可以提供农产品、也可以提供木材、同时还具有吸收CO2和工业废气的功能。水域既可以提供水产品同时又吸纳污水。因此耕地、林地和水域都不能重复计算,承载力应取其最大值,即:

Eec耕地= max(ec生物资源耕地,ec建设用地,ec固体废弃物)

(10)

Eec林地= max(ec生物资源林地,ec化石能源,ec工业废气)

(11)

Eec水域= max(ec水产品,ec废水)

(12)

1.4.4 能值生态盈余/赤字的计算

能值生态足迹模型通过对比从自然生态系统的供给端核算自然资本及服务功能的可得(供给)程度与从社会经济系统的消费端核算人对自然资本及服务功能的利用(需求)程度,识别一定社会经济影响下生态系统的可持续性[46]。其公式为:

EED(EER)=EEC-EEF

(13)

式中EED、EER分别为人均生态赤字、人均生态盈余。当EEC>EEF时为生态盈余,当EEC 以海南省实证分析对象,由于研究区域的地域特殊性,主要研究区域为以海南岛为主的陆地区域(图3)。根据海南省2017年统计年鉴和海南省人民政府官方网站相关统计,海南岛面积为3.39万km2,热带季风气候显著,年日照时数为1750 h至2550 h,年平均气温在23—26℃之间,年平均降雨量在1600 mm以上。2016年,全省耕地资源7.30×105hm2,湿地总面积3.20×105hm2。全省森林面积2.13×106hm2。海南经济的快速发展给生态环境带来越来越大的压力,因此,采取相应的指标来客观评估人类活动对资源环境和生态系统的压力十分必要。 图3 研究区域Fig.3 Study area 常住人口,土地利用、各类项目的生产、消费等数据来自历年《海南省统计年鉴》。木材、锯材、人造板材数据来自历年《中国林业统计年鉴》,污染物排放和处理数据来自历年《中国环境统计年鉴》和《中国统计年鉴》。各资源项目的能量折算系数参考相关文献[47-50]。在计算次级加工产品能值生态足迹时,通过转换因子将次级加工产品转换为生产该产品所需要的主要原材料数量。转换因子参考相关文献[43,46]。受统计资料的限制,污染物只统计工业废气、工业污水和一般工业固体废物。2001—2016年份生态足迹账户供给端和消费端各项目能值计算结果见表3、表4。 表3 海南供给端能值 能源账户、污染账户数据为吸纳CO2废气、废水和固体废气的相应土地面积;建设用地账户数据为建设用地面积 表4 海南消费端能值 能值转换率单位:废气:109sej/m3,废水:1012sej/t,固体废物:1014sej/t 2.3.1 能值生态足迹计算结果与分析 根据模型计算,得到2000—2016年能值生态足迹及其构成。结果发现:①2000—2016年海南总人均能值生态足迹呈逐年上升趋势(图4)。2016年人均能值生态足迹2.84 hm2/人,较2000年1.36 hm2/人,增长了2.09倍,增长幅度109.01%。其中林地足迹增长幅度最大,达233.44%,期末较期初增长了3.33倍。草地、水域、耕地足迹增长幅度分别为117.29%、61.95%、47.22%。说明随着近些年来的快速发展,人类的生产和生活对资源环境占用强度不断增大,生态压力日益增加。②在生态足迹各账户中(图5),各账户2000—2016年均能值生态足迹中生物产品账户和能源账户占比最大。在历年变化中,能源账户、生物产品账户较其他账户增幅明显,增幅分别为233.44%、98.12%。究其原因,随着经济的快速发展,能源消耗量大幅增加,造成化石能源足迹显著上升。近年来,人民收入水平提高,生活质量得以改善以及旅游者大量涌入,导致生物产品账户足迹增加。污染账户和建设用地账户始终处于低位状态,原因在于严格的污染物排放管理和处理措施、建设用地规划使用使环境资源占用处于可控状态。 图4 海南各类型土地人均能值生态足迹变化Fig.4 Change of emergy ecological footprint of lands 图5 海南各类型账户人均能值生态足迹变化Fig.5 Change of emergy ecological footprint of accounts 2.3.2 能值生态承载力计算结果与分析 对海南历年承载力进行计算,结果表明:(1)总体能值生态承载力稳步增长,2000—2016年增长了1.70倍。说明随着经济、社会、技术条件的进步,地区生态供给能力显著提升。(2)各类土地人均承载力变化差异明显(图6)。水域承载力大幅增长,2000—2016年增长了2.22倍,水域承载力的提升主要来自于生物产品账户,水产养殖业的发展提高了水产品供给能力。(3)耕地承载力从2000—2013年呈增长态势,之后开始下降。农业生产技术的提升和积极发展现代农业,提高了生物产品产量。但随着海南经济的快速发展,耕地资源流失日趋严重,使得耕地承载力降低。(4)在各类型账户承载力中(图7),生物产品账户增长显著,说明通过提升生产力,可以显著提升能值生态承载力水平。而能源账户、建设用地账户基本保持稳定,污染账户略有降低。 2.3.3 能值生态赤字/盈余计算结果与分析 通过对比能值生态足迹和能值生态承载力,得到结果:(1)2000—2016年,能值生态盈余上升了33.38%,说明整体环境可持续性增强(图8)。(2)在各类型土地能值生态盈余/赤字变化中,林地变化最为显著,盈余逐年减小,2011年之后出现了生态赤字,并呈扩大态势。林地自身承载力变化不大,但是化石能源足迹增长迅速,由此造成生态盈余向生态赤字转变。水域盈余持续扩大,由于水产品供给量增加,水域承载力提升,而水域足迹并未大幅增长,因此盈余从2000—2016年增长了125.97%。耕地生态盈余在2000—2012年不断增长,2012年生态盈余开始下降,至2016年下降了61.17%。过度开发导致的耕地资源流失,是耕地盈余下降的主要原因。(3)在各类账户中(图9),生物产品账户盈余呈上升态势,而污染账户、能源账户盈余缩减,2011年能源账户开始出现赤字。持续的经济、技术投入是承载力提升的主要动力,而能源账户和污染账户由于经济的发展和人口的增长对环境资源占用日趋加重,导致盈余逐渐缩小甚至出现赤字,环境风险不断增大。 图6 海南各类型土地人均能值生态承载力变化Fig.6 Change of emergy ecological capacity of lands 图7 海南各账户人均能值生态承载力变化Fig.7 Change of emergy ecological capacity of accounts 图8 海南各类型土地人均能值生态盈余/赤字变化Fig.8 Change of emergy ecological deficit/surplus of lands 图9 海南各账户人均生态盈余/赤字变化Fig.9 Change of emergy ecological deficit/surplus of accounts (1)通过对比已有能值生态足迹模型发现,能值生态足迹模型存在以下问题:①不同研究者因能值密度指标选用标准不一,造成分析结果差异较大。而一些研究者在核算能值生态足迹和能值生态承载力时选用不同能值密度指标,使得二者结果无法对比。②仅用“太阳辐射能、风能、雨水化学能、雨水势能和地球旋转能”等可更新资源来表征能值生态承载力缺乏现实意义。③仅从数学可行的角度来考虑能值生态足迹指标的核算与整合,无法区分各类指标的能值生态盈余/赤字,并可能产生“生态赤字/盈余幻觉”。 (2)通过模型改进,利用账户分析,能更清晰地追踪各类指标能值生态足迹、能值生态承载力以及能值盈余/赤字产生的变化,找到驱动生态经济系统质量发生变化的内在动因,为有针对性的开展环境管理和保护提供依据。 (3)利用改进模型实证分析了2000—2016年海南生态经济系统变化特征。结果表明:①海南人均能值生态足迹增长了2.41倍。能源账户和生物产品账户足迹大幅增加,污染账户和建设用地账户足迹状态稳定。②海南人均能值生态承载力增长了1.70倍。水域承载力增幅较大,耕地承载力先增后降。技术进步促进了生产承载力的提高,但是人类对资源环境占用,使环境承载力能力下降。③海南生态环境整体表现为生态盈余,2000年至2016年盈余上升了33.38%,生态环境良好;林地盈余逐年降低,污染账户、能源账户盈余缩减,2011年能源账户开始出现赤字。说明海南生态环境质量面临的压力正在日趋增大,如果继续忽视持续增加的人类活动压力,海南良好的生态环境优势将逐渐丧失。 (1)能值生态足迹模型分析的关键在于能值密度的应用,对于能值密度的计算,采用多年平均数据模糊了年际间的变化,没有考虑年际间变化水平。能值密度仍有待改进。 (2)由于区域间贸易的存在,生物产品账户足迹可以发生转移且生物产品由可更新资源生产获得,可持续性强。而能源账户、污染账户足迹需要直接占用本地环境资源,尤其是污染账户,对环境有直接的负面影响。因此,应更加重视能源足迹、污染足迹、灰水足迹等研究。 (3)海洋为人类经济社会活动提供了丰富的资源和重要的环境功能。但是,海洋和沿海生态系统维持海产品生产和消费的能力在研究生态系统可持续发展中很少考虑[53]。由于缺乏系统详实的数据,本文在海南海洋生态足迹方面未能做具体研究。因此,以生态足迹为理论基础的滨海地区可持续发展问题是下一步研究重点。 (4)随着区域间人口和物质的频繁交流,尤其是以旅游者为主体的外来人口对本地自然资本的占用影响逐渐增大。但在研究中难以对其消费的生物产品进行统计,所以造成地区消费产品统计范围小于实际消费群体,实际消费量被漏算。对于以旅游业为主的地区来说,旅游生态足迹不可忽视,要重视地区旅游生态足迹的评估。2 实证分析

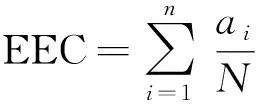

2.1 研究区概况

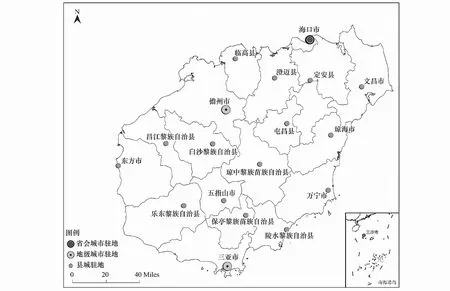

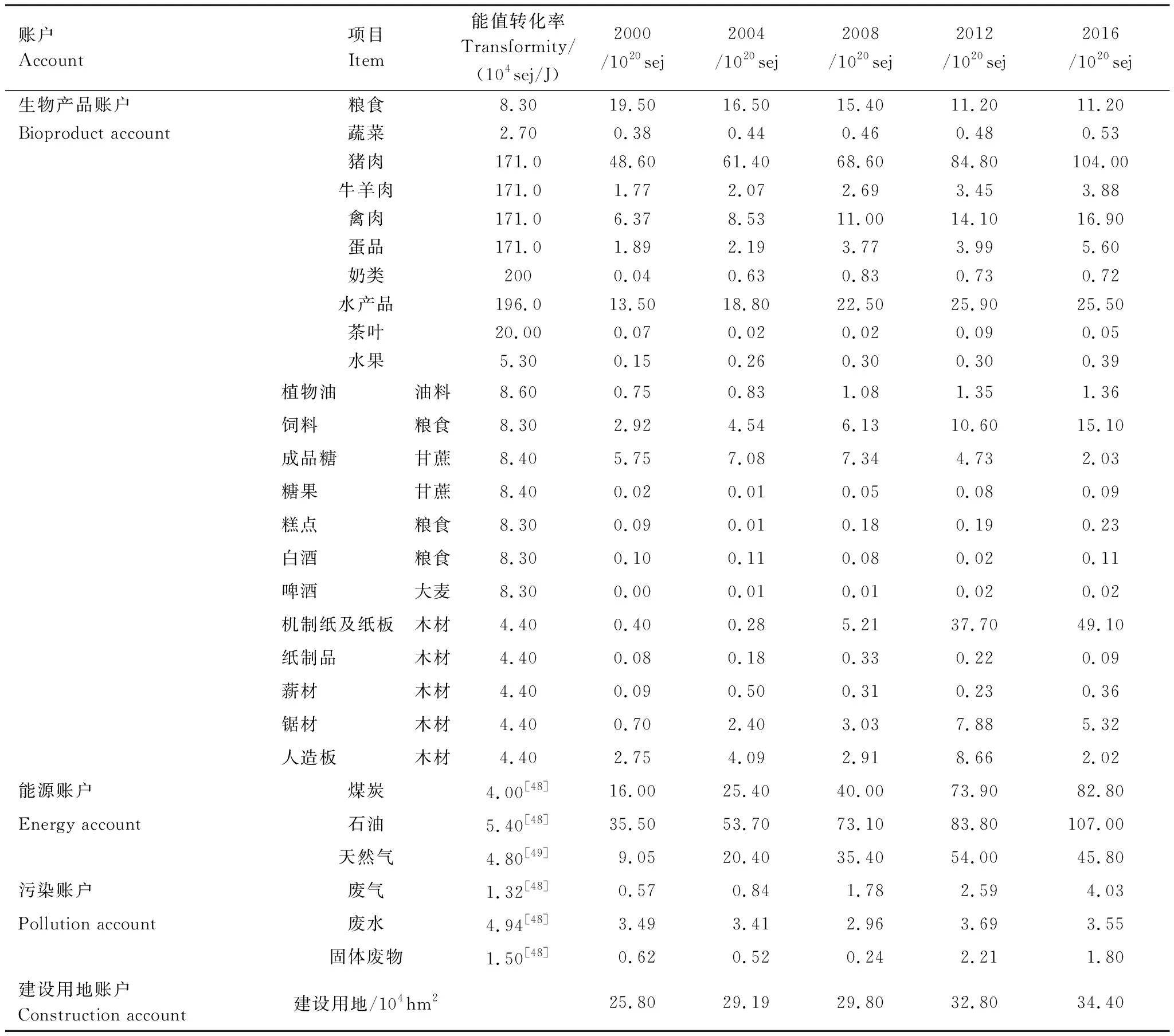

2.2 数据来源与处理

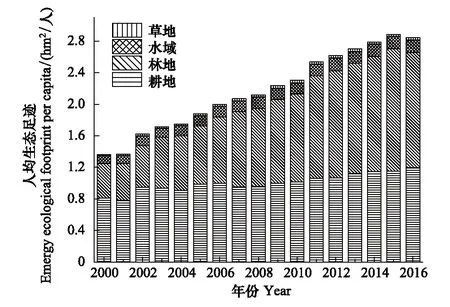

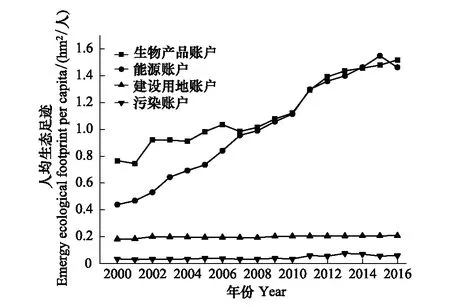

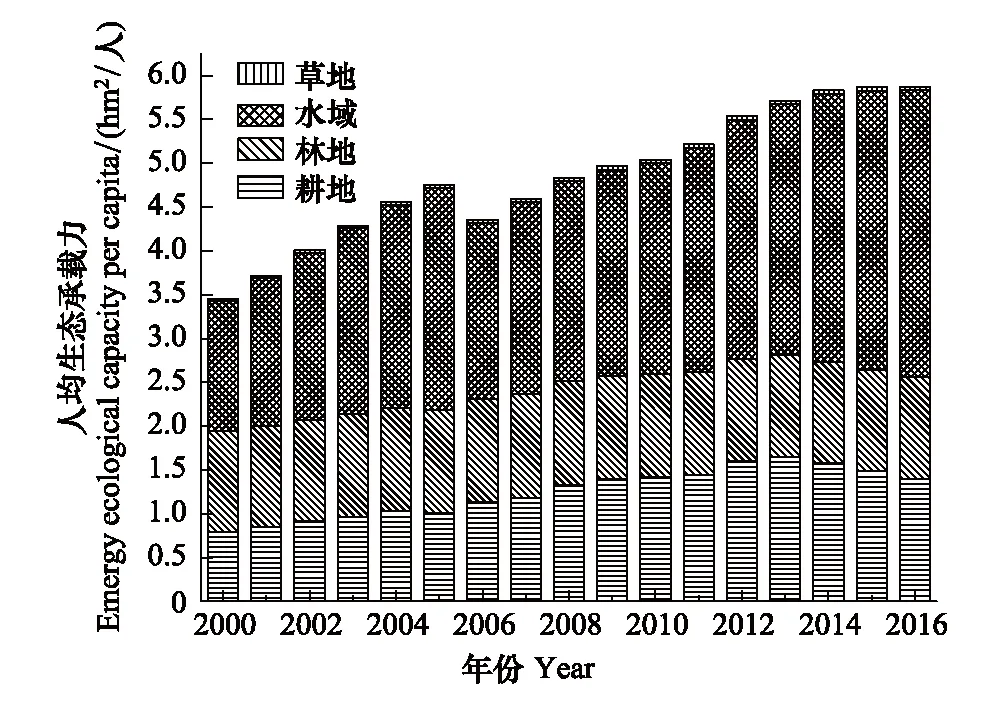

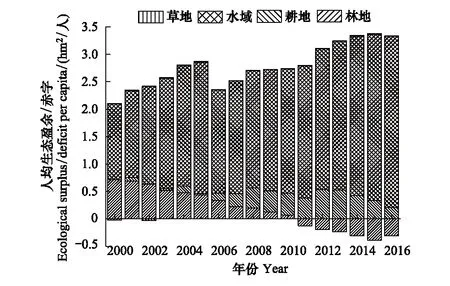

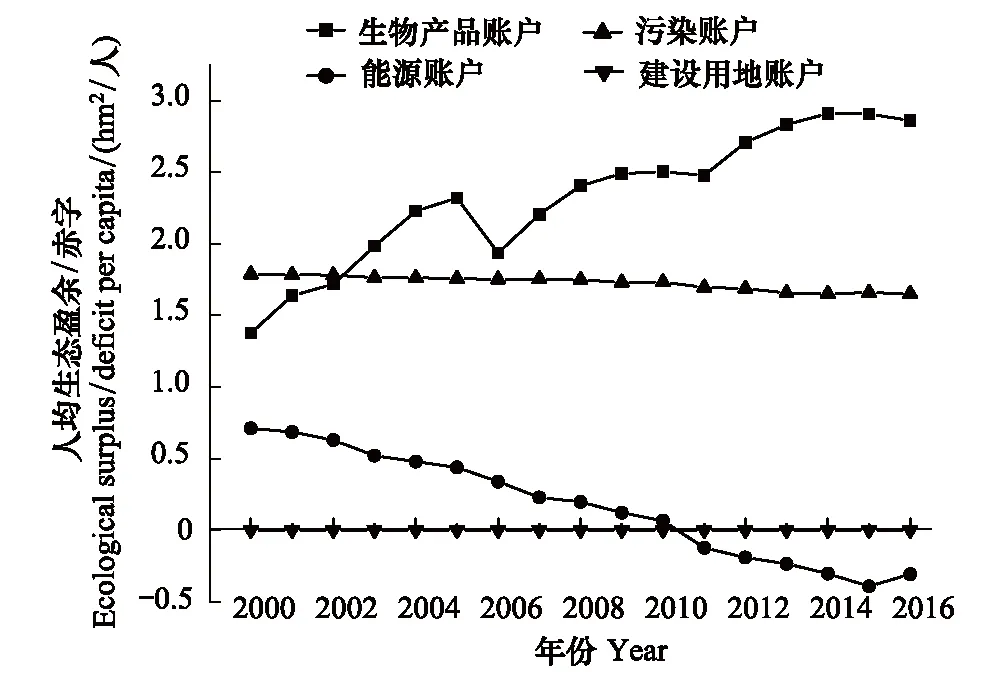

2.3 结果与分析

3 结论与讨论

3.1 结论

3.2 讨论