流域生态服务价值供给的补偿标准评估

——以渭河流域上游为例

2019-02-21王奕淇李国平

王奕淇,李国平

1 长安大学经济与管理学院,西安 710064 2 西安交通大学经济与金融学院,西安 710061

流域作为人类社会文明的发源地,是提供人类可使用淡水资源的主要来源之一,也是自然生态系统中的重要组成部分之一。随着我国社会经济的高速发展,流域生态系统遭受破坏的现象也愈发凸显。流域生态系统中的草原过度放牧、森林资源过度开发等问题频发,水源涵养区的涵养水源功能随着林地、草地面积的递减而不断削弱,从而导致流域生态服务供给不足[1]。在2016年4月大自然保护协会发布的《中国城市水蓝图》报告中,中国有2/3的城市水资源供不应求,17%的城市水资源严重短缺。在对北京、上海、广州等30个大中型城市集水区水质的检测中,73%的水源集水区水质遭到中度到重度污染。

面对日益严峻的流域生态服务供给不足、使用过度的问题,建立完善的流域生态补偿机制成为必然。对流域上游进行补偿可激励其保护水生态环境和保证水质、供给良好的生态服务,有效提高生态服务供给方保护生态的积极性。2017年10月习近平总书记在十九大报告中也明确提出,健全河流湖泊休养生息制度,建立市场化、多元化的生态补偿机制。而准确核算流域生态服务价值供给的补偿标准是建立科学的流域生态补偿机制的关键要素。

国外关注生态环境问题的经济学家很早就基于生态服务价值探索生态补偿标准的确定问题。1997年,Costanza等对生态系统服务价值的评估起到划时代的作用,认为全球每年生态功能的经济价值约为33万亿美元[2]。此后,越来越多的学者开始评估生态服务价值,并将测算得到结果视为补偿标准。如Macmillan等[3]提出生态服务价值的评估与提供生态服务的居民付出的机会成本直接相关,对居民的补偿应与其供给的生态服务价值相符;Kreuter等[4]根据Costanza等[2]提出的生态系统服务类型与单价体系,利用Landsat Mss影像数据对德克萨斯州贝尔县的土地利用变化下的生态系统服务价值进行评估;Monarchova和Gudas[5]、Yoshino等[6]分别采用条件价值法对不同流域的生态环境改善所增加的经济价值进行估算,并将测算得到的结果视为补偿标准。

国内学者对基于生态服务价值确定生态补偿标准问题的研究也处于多角度与多方法的状态,学者们利用这些方法针对不同区域或者不同生态要素进行具体的生态服务价值估算。如刘雪林和甄霖[7]利用条件价值法对泾河流域水源地居民为供给生态服务而损失的经济利益进行评估,认为对居民的补偿应能弥补其遭受的损失。韩美等[8]运用市场价值法、成果参数法等方法测算了黄河三角洲湿地的生态价值损失量,并将该损失量视为制定生态补偿标准的依据。周晨等[9]在谢高地等[10]对生态服务功能当量研究基础上,运用当量因子法评估了南水北调中线工程水源区的生态服务价值,将评估得到的生态服务价值视为补偿的标准。孟雅丽等[11]利用汾河流域土地利用遥感影像的解译数据,测算得到其生态服务价值并确定进行补偿的优先级。

可见,学者们通常是将测算得到的生态服务价值视为补偿的标准,鲜有学者从公平的视角出发,考虑补偿标准应在生态服务价值供给的基础上剔除本地区的自身消费。伏润民和缪小林[12]提出当供给主体在剔除自身消费后还能够向全社会提供其剩余生态服务价值时,供给主体在保护环境过程中遭受的损失应得到补偿,剩余生态服务价值的数值即为补偿标准。因此,本文首先对流域生态服务供给方的供给行为和补偿标准的评估依据进行理论探讨,然后在理论分析的基础上利用当量因子法评估流域上游供给的生态服务价值,并结合水足法测算并剔除上游自身消耗的生态服务价值,最终得到流域上游应获得的补偿标准。

1 理论分析

1.1 流域生态服务供给方的供给行为分析

流域生态服务供给方是指承担流域生态建设和环境保护成本、供给流域生态服务的主体。Pagiola等[13]认为生态服务供给方给社会提供生态服务,带来正的社会收益,负的私人收益,且社会收益和私人收益的总和为正。Greiner等[14]认为人类福利受生态服务供给的直接影响,生态服务价值供给方的生态保护和环境修复行为给社会提供了大量的自然资源和生态环境价值,极大提升人类福利。

供给方的生态保护行为会产生外部经济,即其不仅无法获得生态保护产生的所有收益,还需承担生态保护产生的成本。尤其是流域上游地区通常是一些经济发展水平较为落后的地区,其保护生态环境的行为制约了经济发展,付出的成本得不到合理补偿。在生态保护成本无法得到合理补偿的情况下,由于上游居民在生态保护活动中追求的是私人收益最大化,就会相应减少这种产生正外部性的活动或行为,导致生态环境保护和生态服务供给不足。

她像一片紫色花瓣围绕着手术刀飞舞。在她的瞳孔里,我望见自己死去的灵魂,她说:“我痛恨世界上所有的男人除了你,你和他们不一样,对吗?”

(1)

(2)

(3)

(4)

1.2 流域生态补偿标准的评估依据

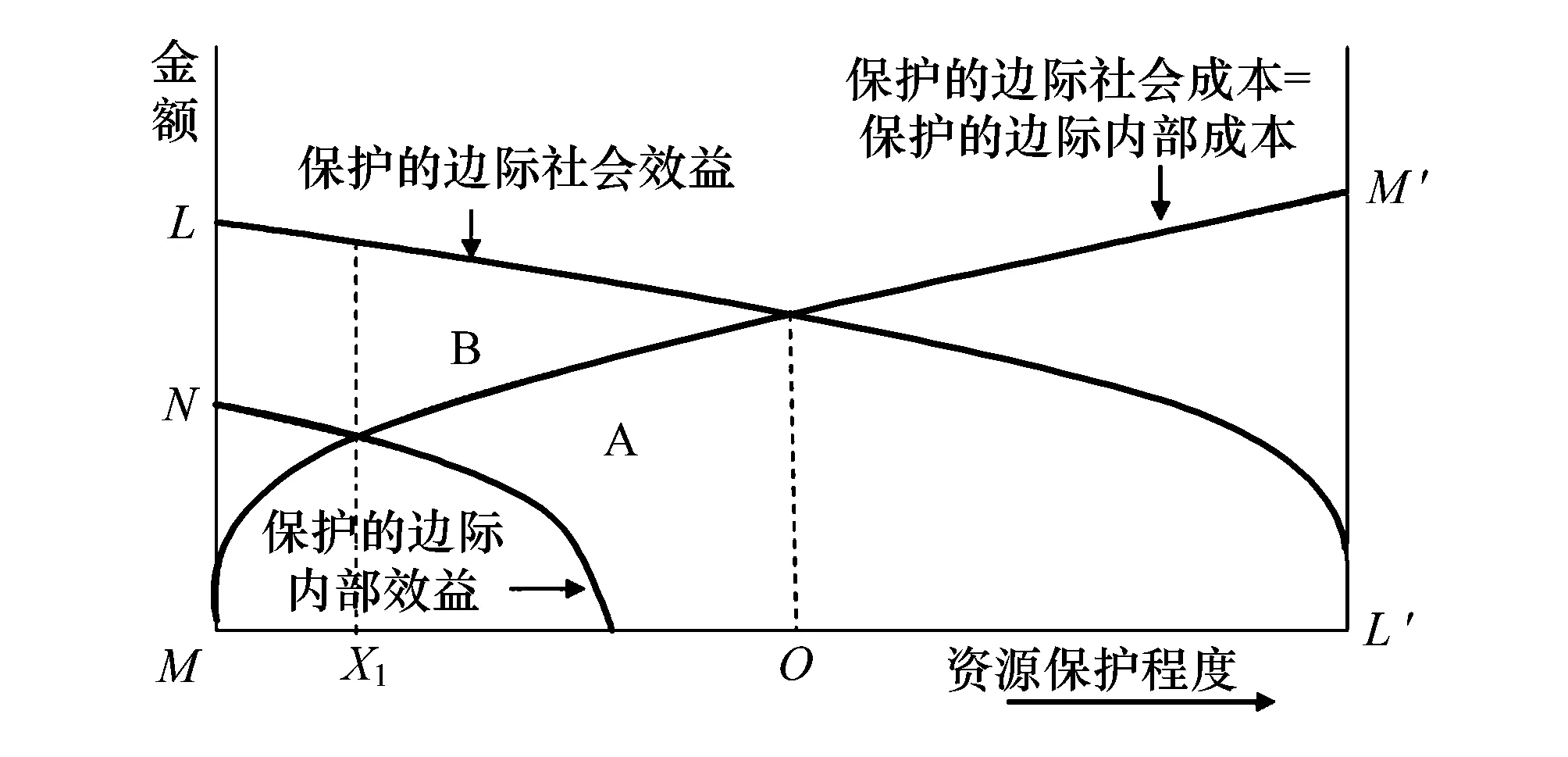

图1 资源保护与补偿模型Fig.1 Resource protection and compensation model A代表剔除自身消费的生态环境价值后,生态保护者所提供的生态环境价值;B代表生态保护者自身消费的生态环境价值;O*代表社会最优的资源保护程度;X1代表上游在无管制的情况下,不考虑资源的边际社会效益做出的决策;MM′代表资源保护者每提高一单位的资源保护程度而增加的社会成本;NN′代表资源保护者每提高一单位的资源保护程度而带给自身的内部效益的变化量;LL′代表资源保护者每提高一单位的资源保护程度而增加的边际社会效益

借鉴Fischel[15]的土地使用管制模型,对流域生态补偿标准进行评估。如图1所示,MM′、NN′、LL′分别代表资源保护者每提高一单位的资源保护程度而增加的社会成本、带给自身的内部效益等变化量以及增加的边际社会效益。根据供需理论,MM′即为上游对水生态资源保护的供给曲线,其边际内部成本与保护水生态资源的边际社会成本相等,其与生态资源保护程度(横轴)之间的面积代表上游为保护水生态资源所遭受的净损失,也流域上游为保护环境付出的机会成本。LL′即为社会对于水生态资源保护的需求曲线,其与生态资源保护程度(横轴)之间的面积代表社会对于保护水生态资源的意愿支付。图1中,MM′和NN′的交叉点X1是上游在无管制的情况下,不考虑资源的边际社会效益做出的决策,此时,边际内部成本与边际内部效益相等,上游的利润实现最大化。LL′与MM′的交叉点O*代表社会最优的资源保护程度,是政策决定者的目标。实施流域生态服务价值补偿的目标是使流域上游资源保护程度由X1到达效率点O*,按此要求,必须对资源保护者进行如图中A或A+B的补偿。补偿A+B时,是对资源保护者供给的所有生态环境价值进行补偿,货币化后即为生态保护行为的生态环境价值;补偿A时,是对生态保护者提供的生态环境价值剔除自身消费的基础上进行补偿,货币化后为生态保护行为的生态外溢环境价值,即为上游的生态服务价值扣除生产生活中使用后的剩余部分,即剩余生态服务价值。

至于补偿A还是A+B,萧代基等[16]提出,最终的补偿标准取决于生态环境价值供给方与需求方的谈判能力。本文认为,在目前生态补偿机制不健全的背景下,流域生态服务需求方对供给方给予补偿的不作为,对供给方的生态保护行为造成巨大影响,需求方具有“不补偿”的强势威胁,在谈判中处于优势地位。此外,根据伏润民等[12]的分析,当供给主体在剔除自身消费后还能够向全社会提供其剩余生态价值,即存在生态外溢价值,供给主体在保护环境过程中遭受的损失应得到补偿,激励其更好的保护生态环境,提升行为的边际收益。因此,综合考虑,流域生态补偿标准应以生态环境价值为依据,为实现社会公平对流域上游补偿A。

2 实证模型构建

2.1 生态服务价值供给评估

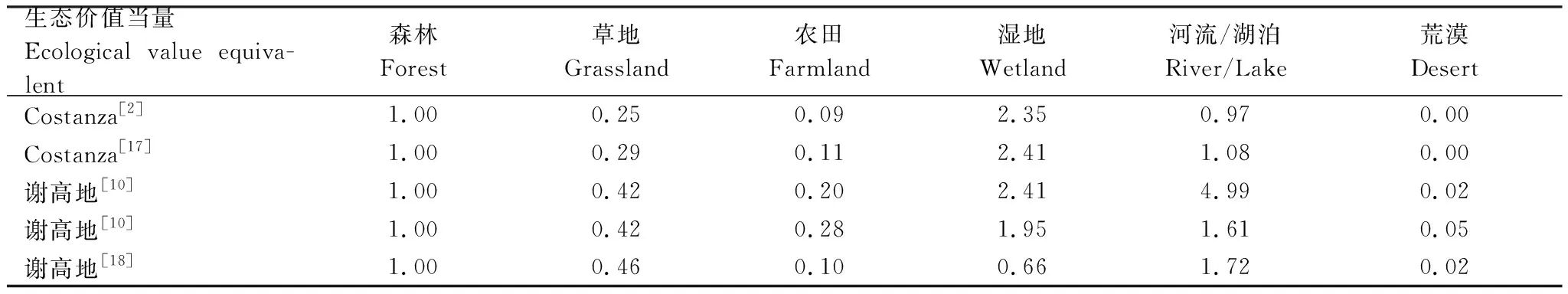

Costanza等[2]对生态系统服务价值的评估将生态服务价值的研究推向高潮。2014年Costanza等人又重新对其1997年所测算的全球生态系统服务价值进行测算,发现生态系统单位面积的生态价值发生变化[17]。由于Costanza等的方法是基于全球尺度,与中国的实际情况存在误差,为降低该方法在中国应用时的偏误,谢高地等[10,18]在Costanza等人研究的基础上,提出新的生态服务价值当量因子体系。详见表1。

表1 生态系统的单位面积生态服务价值当量

鉴于本文主要是对中国的流域生态服务价值进行研究,因此主要参考谢高地等人提出的生态服务价值当量体系。由于谢高地(2015)[18]提出的当量因子表结合了专家经验构建的不同类型生态系统服务价值的基础当量和全国尺度生态系统服务价值及其动态变化的综合评估,是对谢高地(2008)[10]的修订和补充,因此利用谢高地(2015)[18]提出的当量因子表评估渭河上游供给的生态服务价值。在表1的基础上,将6种生态系统的单位面积生态服务价值当量分别乘以单位生态服务价值当量因子的经济价值量,可得到6种生态系统的单位面积生态服务价值,而单个生态系统的生态服务价值为对应的单位面积生态服务价值与生态系统面积(hm2)的乘积[19]。最终可通过加总研究区域的各单个生态系统的生态服务价值,得到研究区域的总生态服务价值:

Yi=UF×XF+UL×XL+UM×XM+UW×XW+US×XS+UN×XN

(5)

式中,UF、UL、UM、UW、US、UN分别代表森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠的单位面积生态服务价值,XF、XL、XM、XW、XS、XN分别代表森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠的面积。

2.2 生态服务价值自身消费

流域生态补偿标准是由上游供给的生态服务价值扣除自身消费所得到,文章采用水足迹模型测度流域水资源消费系数,将其作用于上游供给的生态服务价值,得到自身消费的生态服务价值。Hoekstra和Hang[20]提出水足迹是某个已知人口的国家或地区在一定时间内消耗的所有产品与服务所需要的水资源数量,它从消费的角度反应一个国家、一个地区或者一个人真实占用水资源的情况。

构建基于水足迹的生态服务价值自身消费模型,通过将流域水资源需求(水足迹)和水资源供给(水资源可利用量)相比较得到生态服务价值消费系数,测算上游居民对水生态系统的利用程度,将其作用于流域生态服务价值,得到自身消费的流域生态服务价值[21],详见式(6)。

(6)

式中,Di代表上游自身消费的生态服务价值,Yi代表上游供给的生态服务价值,WDi、WSi分别代表流域水资源需求(水足迹)、水资源供给(水资源可利用量)。

3 实证结果与分析

3.1 研究区域概况

渭河河源至宝鸡峡为上游,包括天水市和定西市。渭河上游处于中国经济欠发达地区,经济发展水平整体偏低,2015年渭河上游的平均人均GDP水平仅占下游的29.29%,平均城镇居民可支配收入占下游的66.33%,平均农村人均纯收入占下游的53.03%,各项经济发展指标低于流域下游的平均水平。近年来,上游地区全面加强了渭河流域水生态环境的生态保护工作,例如水资源污染治理、建设生活污染治理设施、水土流失治理等。但由于地方政府的财力较为薄弱,且流域生态环境保护是一个长期、耗财的工程,上游地区保护与建设生态环境的资金不足,水生态环境保护的形势严峻。同时,为保证渭河流域的水质,上游地区在工业、农业等方面都做出了巨大牺牲,限制了当地的经济发展。为保证流域生态保护政策的实施不引起当地的抵抗情绪、保障上游地区的发展权益和人民切身利益,以及引导当地进行生态环境的保护与建设,需要对流域上游保护生态环境所供给的生态服务价值进行补偿。

3.2 渭河上游生态服务价值供给测算

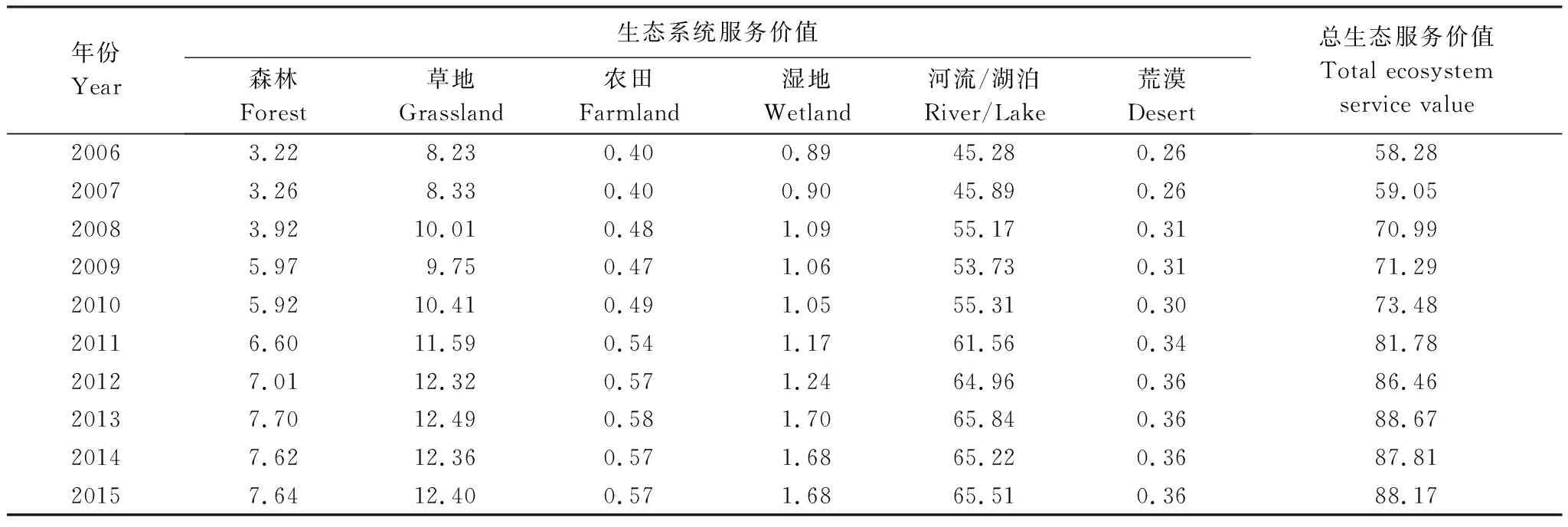

森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠的面积主要来源于《甘肃发展年鉴》(2007—2016)、《中国环境统计年鉴》(2007—2016)、《渭河流域重点治理规划》。至于单位生态服务价值当量因子的经济价值量的确定,采用李国平等[19]利用农业生产资料价格指数确定单位生态服务价值当量因子的经济价值量的方法。最后,根据所获得的数据测算得到2006—2015年渭河上游供给的生态服务价值,详见表2。

表2 渭河流域上游生态服务价值供给估算/亿元

由表2可知,渭河流域上游森林、草地、农田、湿地、河流/湖泊、荒漠等六类生态系统服务价值在2006—2015年这10年间总体呈递增趋势,分别由2006年的3.22、8.23、0.40、0.89、45.28、0.26亿元增加到2015年的7.64、12.40、0.57、1.68、65.51、0.36亿元,其中河流/湖泊生态系统在六类生态系统中供给的服务价值最高,在2006—2015年间占总生态服务价值的比重超过50%。渭河上游供给的总生态服务价值也是逐年递增,由2006年的58.28亿元增加到2015年的88.17亿元,增加了51.29%,说明上游为保护与建设流域生态环境不断做出努力,给流域整体供给的生态服务价值逐年增长。

3.3 渭河上游生态服务价值自身消费

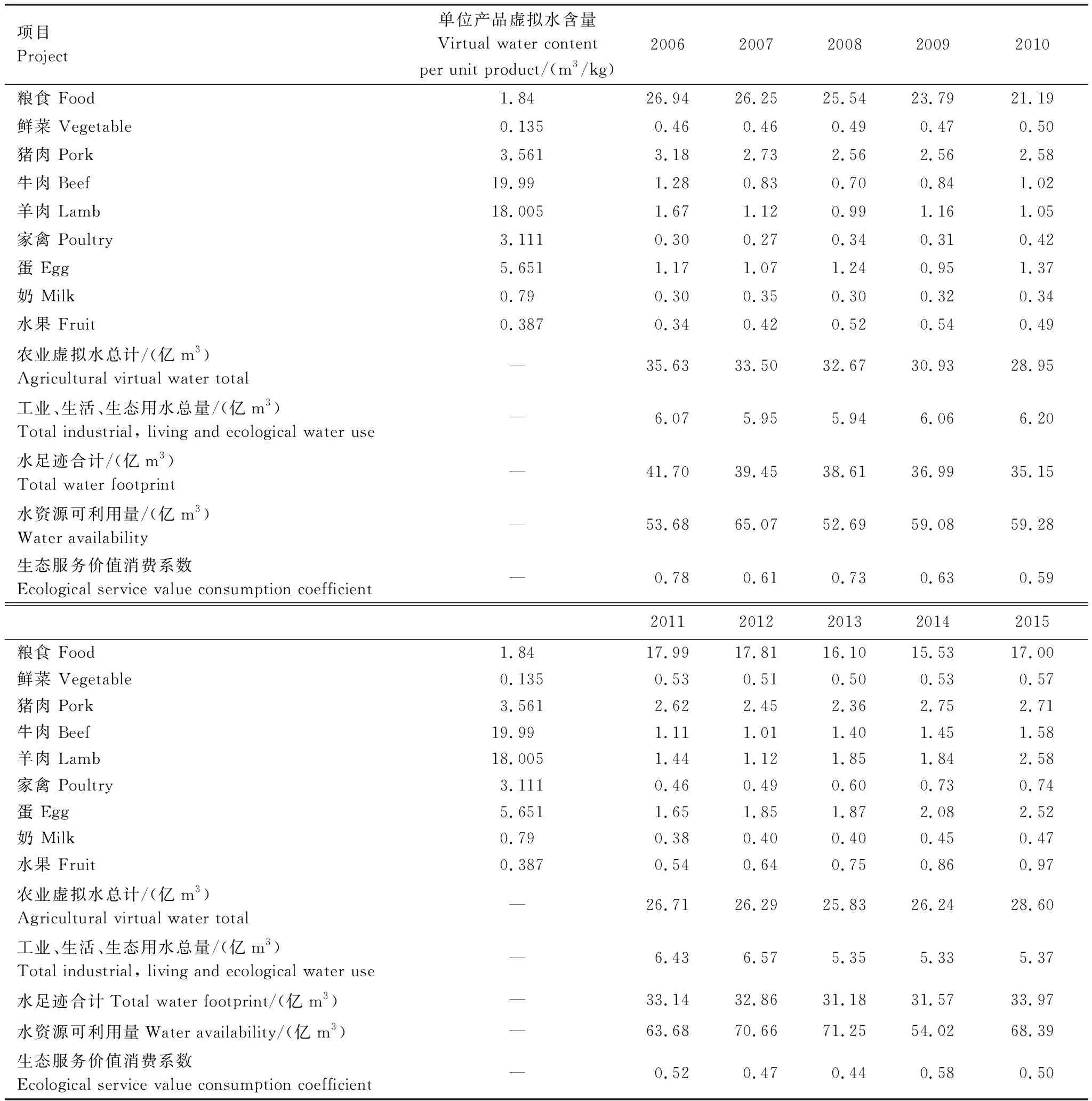

对于渭河上游地区水足迹的测算,通常从农业、工业、居民生活和生态环境用水量等4个方面测算,而单位产品虚拟水含量的确定是测算上游地区水足迹的关键。由于工业产品种类纷杂,且虚拟水实际消耗的水量较小,因此常常对工业产品的虚拟水含量忽略不计,只计算工业产品的实际用水量[21]。农业是世界上最大的水资源利用部门,用水量占全球总用水量的比例高达80%,各类农产品实际蕴含了大量的虚拟水[22]。单位产品虚拟水含量的计算一般采用世界粮农组织(FAO)推荐的标准彭曼公式和CROPWAT模型获得[20],单位产品虚拟水含量与产品消费量的乘积为虚拟水量[23-24]。数据来源主要来源于《甘肃发展年鉴》(2007—2016)、《甘肃省水资源公报》(2006—2015)。2006—2015年渭河流域上游地区的水足迹见表3。

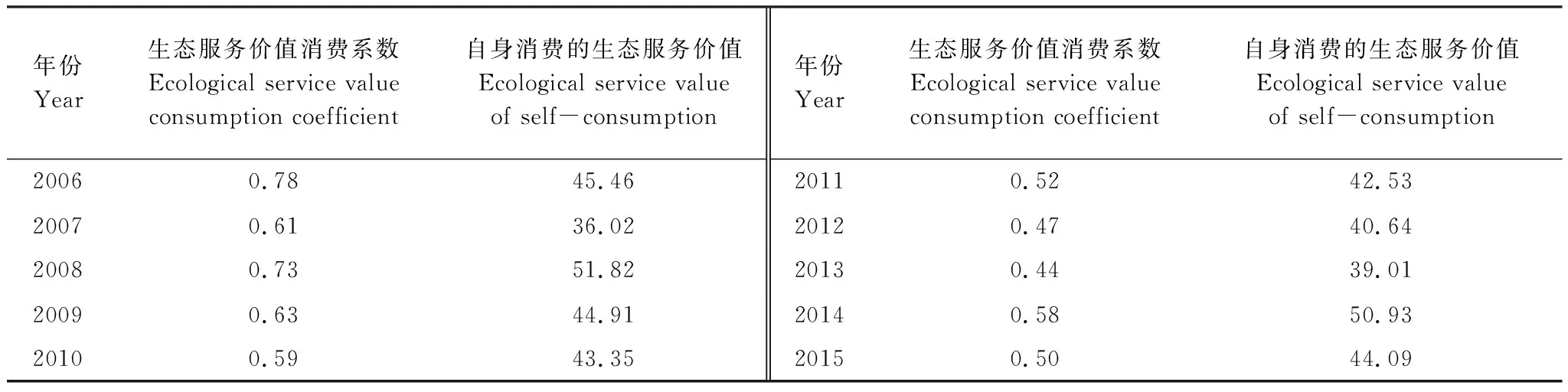

表3 2006—2015渭河流域上游地区自身消费情况

由表3可知,2006—2015年流域上游地区的水足迹分别为41.70、39.45、38.61、36.99、35.15、33.14、32.86、31.18、31.57、33.97亿m3,总体呈下降趋势,说明流域上游对流域生态系统的消费程度不断下降,这可能是源于上游为给下游供给更多的生态服务价值,实施水资源环境保护和产业结构调整而关停污染企业或外迁工业企业,降低自身的水资源需求。同时,可以看到流域上游的生态服务价值消费系数总体呈先上升后下降趋势,在2006年和2013年分别达到最高和最低,为0.78和0.44,这与当年的水资源供给密切相关。

将生态服务价值消费系数作用于当量因子法测算得到的流域生态服务价值供给,得到2006至2015年流域上游自身消费的生态服务价值分别为45.46、36.02、51.82、44.91、43.35、42.53、40.64、39.01、50.93、44.09亿元。可知,流域上游自身消费的生态服务价值总体呈现一个较为平缓的趋势,由2006年的45.46亿元到2015年的44.09亿元,变化幅度不大。详见表4。

表4 流域上游生态服务价值自身消费/亿元

3.4 流域生态补偿标准测算

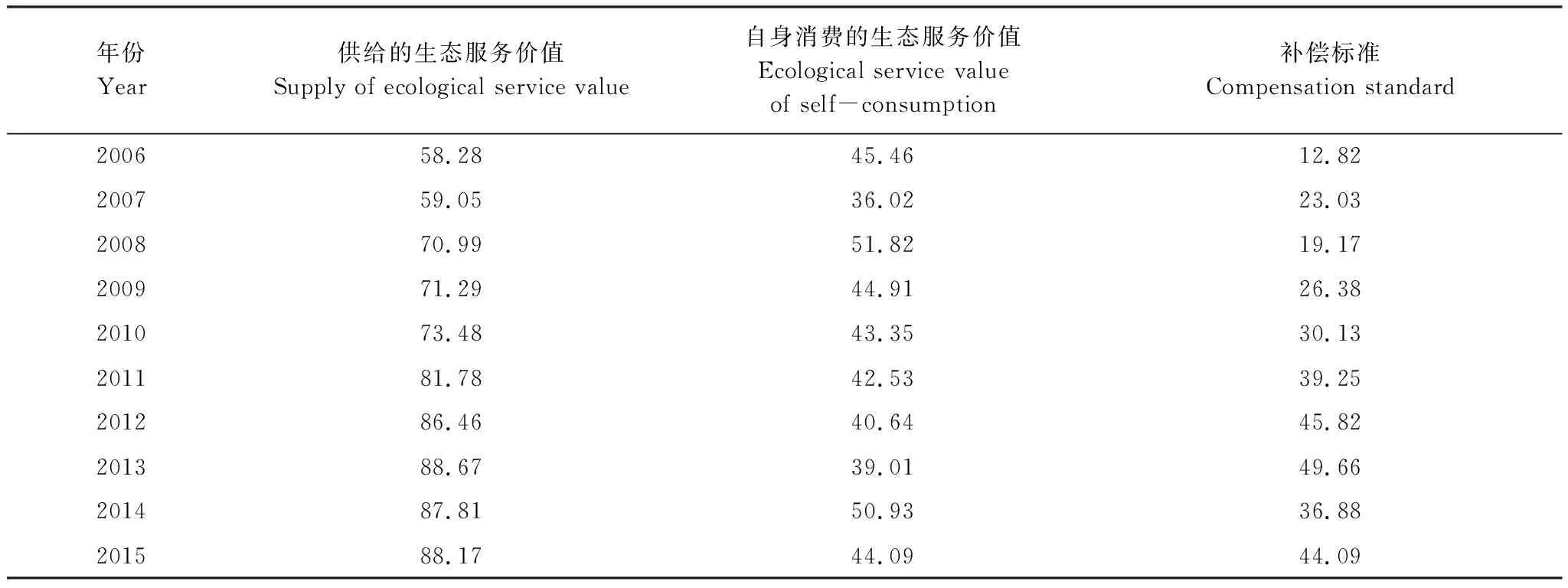

伏润民和缪小林[13]认为若生态环境供给主体在剔除自身消费后,还可向其它地区提供其剩余生态服务价值,也即某地区的生态服务价值扣除该地区自身消费的生态服务价值后还存在剩余,那么该地区就存在正的生态服务外溢价值,理应获得补偿,生态服务外溢价值的数值即为补偿标准。利用当量因子法测算得到渭河流域上游供给的生态服务价值,在此基础上利用水足迹法剔除上游自身消费的生态服务价值,可以得到上游供给的剩余生态服务价值,即上游应获得的补偿标准,详见表5。

表5 流域生态补偿标准/亿元

由表5可知,2006—2015年流域上游应获得的补偿标准分别为12.82、23.03、19.17、26.38、30.13、39.25、45.82、49.66、36.88、44.09亿元,总体呈增长趋势,说明上游供给的剩余生态服务价值在不断增加,即上游为保护流域生态环境不断付出努力。为保证流域整体的公平与效率,上游供给的生态服务价值应获得足额补偿,才能更好地激励上游生态环境的保护与生态服务价值的供给。

4 结论与建议

本文基于理论分析框架中以生态环境价值作为流域生态服务价值补偿标准的评估依据,以渭河流域为例,对流域上游供给的剩余生态服务价值进行测度,得到流域上游应获得的补偿数额。首先,通过利用当量因子法测算渭河上游2006—2015年的生态服务价值供给,发现流域上游供给的生态服务价值总体呈上升趋势,说明上游为保护与建设流域生态环境付出更多的投入或成本;其次,构建流域生态服务价值自身消费的评估模型,利用水足迹法确定流域上游2006—2015年间自身消费的生态服务价值,发现流域上游地区的水足迹总体呈下降趋势,说明上游地区对流域生态系统的消费程度不断下降;最后,在上游供给的生态服务价值的基础上,剔除上游自身消费的生态服务价值,得到上游给下游供给的剩余生态服务价值, 2006—2015年渭河上游应获得的补偿标准分别为12.82、23.03、19.17、26.38、30.13、39.25、45.82、49.66、36.88、44.09亿元。渭河上游应获得的补偿标准总体呈上升趋势,从2006年的12.82亿元上升至2015年的44.09亿元,说明上游为保护流域生态环境不断付出努力,给下游不断增加剩余生态服务价值的供给。

针对以上结论,提出以下建议:

一是合理确定流域生态补偿标准。在不同阶段同一客体供给的流域生态服务价值是不同的,流域生态服务供给会随着区域社会经济的发展水平的升降而不断变化。在经济社会发展水平较低的时期,流域上游影响流域生态环境的活动并不频繁,对上游发展经济的限制造成的损失较小,提供的流域生态服务价值也较低,自然应受的补偿也较小。在经济社会发展水平较高时期,流域上游利用当地特有的资源禀赋,发展区域经济,此时对上游发展经济的限制造成的损失自然会提高,上游供给的生态服务价值也会提高,应获得的补偿也较高。因此,应对生态服务价值供给方按照差异化的补偿要求,实施动态的生态服务价值补偿标准。

二是扩大中央政府与地方政府的纵向与横向转移支付。流域上游通常是经济发展落后的地区,上游地方政府的财政收入水平有限,而上游常常由于服从当地水源保护的需要而限制当地工业发展,进一步制约了当地的经济增长,使其同时面临生态环境保护成本增加和机会成本损失的双重压力。为了激励上游保护与建设流域生态环境,一方面,中央政府应加大对上游的一般性和专项财政转移支付,提高上游政府的基本财政收入水平,保证财政支出能力;另一方面,由于下游通常是经济较为发达的地区,下游在进行大规模工业化和城镇化开发的同时,也无偿享有上游供给的生态服务价值,下游应根据自身享有的生态服务价值数额,结合自己的财政情况,尽量扩大对上游的横向转移支付。同时,下游除向上游提供资金支持外,还应在技术、人力交流等方面提供便利,促进上游自身的发展能力。

三是加强跨区域的协作机制建设。应积极探索流域生态服务价值补偿的模式,加强跨区域的协作机制建设,逐步建立在中央政府协调监督下的流域各利益相关方的自愿协商与水资源市场的交易制度,推进上、下游间的跨区域协作机制建设。上、下游区域政府之间应根据自身的自然资源禀赋以及区位优势,建立互惠合作的机制,实现产业转移及功能互补。上、下游政府间采取协商的办法,以生态规划的理念为指导,吸收相关专家与民众的意见,共同订立流域的整体规划。从全流域生态系统的整体出发,在流域生态阀值内统一考虑上、下游之间各产业的合理布局。另外,由于在跨区域的流域生态服务价值补偿过程中,仅仅依靠上、下游地方政府很难实现社会效用最大化,因此中央政府应加强对上、下游跨区域协作的监管,努力推进流域生态服务价值补偿以实现社会效用最大化。