巴渝传统民居建造智慧对当代绿色建筑发展的启示

2019-02-21赵辉杨元华陈进东

赵辉,杨元华,陈进东

(1重庆市建设技术发展中心,重庆 400015;2重庆市建筑节能中心,重庆 400015)

0 引言

建筑是人类生存、生活的重要载体。人类80%以上的时间在建筑中工作、生活;人类从自然界所获得的50%以上的物质原料用来建造各类建筑及其附属设施,建筑成为人类生活中不可或缺的组成部分。建筑的发展历程从一定程度上反映了不同历史阶段人类社会文化发展的变迁以及对建筑自身特性的不同需求。一直以来,人们对建筑的需求限于在安全的基础上满足使用功能,并逐步考虑适用、经济等性能。随着全球能源危机的产生以及全球气候变化的加剧,同时也基于人类日益增长的物质文化需求,建筑能耗、人居舒适度、建筑与人和自然的关系日渐获得广泛关注并成为国际共识,绿色建筑应时而生,并成为当前乃至将来建筑发展的一个重要趋势。

传统建筑的概念范围较广,从时间范畴上讲,包括古代建筑和近代建筑。古代建筑指公元前21世纪至1840年鸦片战争之前的建筑,这一阶段的建筑体系是人类发展史上历史最悠久、风格最统一、特点最显著的建筑体系之一;近代建筑指1840年鸦片战争后至1919年五四运动前所建造的建筑[1]。我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多样,社会经济环境不尽相同,在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统民居建筑深深地打上了地域的标签,生动地反映了人与自然的关系。巴渝民居就是其中的典型代表,其尊重自然地貌,依山就势,顺坡起伏,顺势转折,形成了富有情趣的生活空间和公共空间,体现了人与自然和谐共处的生态观念。

1 巴渝传统民居中的建造智慧

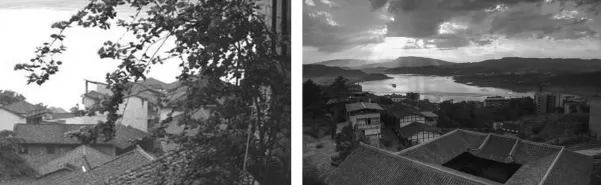

《太平寰宇记》记载,昌州(今重庆大足)“悉住丛菁,悬虚构屋,号阁简”,即是说昌州川人都居住在水草覆盖的草房,草房结构“悬虚构屋”,称为“阁简”;《太平寰宇记·渝州》又有记载“俗构屋高树,谓之阁阑”,不难理解,“阁简”、“阁阑”所言正式是干阑式建筑。干阑式建筑(图1)是南方先民实现“巢居”的一个重要途径,是川人基于南方夏季湿热的典型气候特征,在宋代甚至更早就通过实践确定的,可以实现遮阳、纳凉、通风、除湿等目标的民居形式。其在气候、地理、经济条件等多方面良好的适应性,使之成为巴渝传统民居的重要构成部分。

图1 河姆渡遗址复原的干阑式建筑

在我国《绿色建筑技术导则》以及相关标准中,将绿色建筑定义为“在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间与自然和谐共生的建筑”[2]。从这些理念的角度分析巴渝传统民居的建造,其中不乏先民的诸多智慧。

1.1 节地与土地利用:“借天不借地”

巴渝自古山峦叠嶂,山地、丘陵民居在利用地形方面采取的主要办法是,在坡地较大甚至陡峭的地段,多采用筑台和吊脚等手法来解决建筑基地面积不足的问题。遇山靠山,逢崖附崖,临坡抱坡;甚至遇到山崖巨石陡坎等险要地势时也能因地而治,不过分改造原有地貌。充分按照“减少接地、不定地基、山屋共融”的理念为之。“借天不借地,天平地不平”是民间匠人对山地建房方式的归纳,前半句意即在起伏地形上建造房子应尽量减少接地,减少对地貌的损害,力求上部发展,开拓上部空间;后半句指房屋建筑布置最大限度地对坡地地形进行充分利用,减少人为对地形的改变程度,形成错层、掉层、附崖等建筑形式,吊脚楼、干阑式建筑等逐层悬挑,理念正源于此。

对山坡地貌较为适应的干阑式建筑,在有限的用地上,最大程度地利用地形、开拓场地、争取使用空间,在基本不改变自然环境的情况下,跨越岩、坎、沟、坑以及水面,特别是以抬高居住面层的方式,建立起既适应地势,又安全,足以维持自身生存发展的良好的居住空间,十分突出地体现出地理环境与建筑文化的作用。同时,底层架空的结构体系,也有效地缓解了当地建筑面临的需要防潮、隔热和通风等问题[3]。

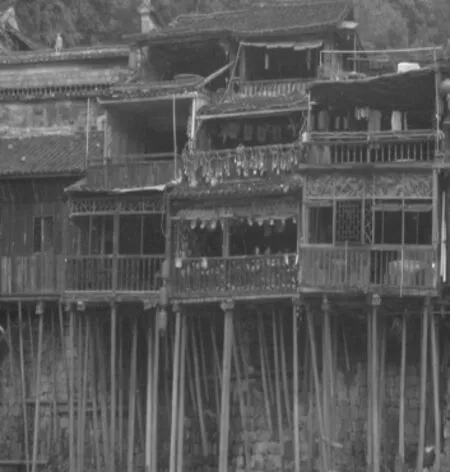

位于渝东石柱土家族自治县的西沱古镇(图2),一条宽约5m的青石阶梯道为主的街道,从长江边沿山脊蜿蜒而上,街道两侧留存明清时代层层叠叠的传统吊脚楼,至山顶长约5里,上下落差160余米。建筑与地势的结合以及节地理念,在这里得到充分体现。

图2 石柱土家族自治县西沱古镇顺应地势拾级而上

1.2 节水与水资源利用:“物尽其用”

巴渝大地自古江河纵横,潮湿多雨,水资源十分丰富,但巴渝先民崇尚自然、亲水近水、节水用水的思想并未因水资源的丰富而有所改变。他们想尽办法最大限度地使其做到物尽其用,让水的作用得以充分发挥。

首先,利用水对人居环境的影响作用。比如,参照水系分布布局民居聚落选址,使水系结合山坳、坡地、树植等产生区域小气候效应,改善建筑外气候环境,提高居住区的舒适度;同时,建筑选址基本都遵循近山水、近田地、近交通、安全避灾、向阳通风等原则,尤其是将临水而居、逐水而居作为一个重要原则,不仅仅满足人们日常生活对水环境的需要,同时让水从交通动力的角度发挥作用,提高生活的便捷性。石柱西沱古镇(图3),古为“巴州之两界”,东接施州(今湖北恩施),因位于长江南岸回水沱而得名。江边场镇也靠回水沱而建,此处成为江河码头渡口,水面开阔,水势舒缓,适于停靠船只,古镇云梯街依山顺势而下,建筑自然随地形而作,充分体现了逐水而居的思想,被称“万里长江第一街”,水在其中发挥的作用不言自明[3]。

图3 石柱土家族自治县西沱古镇沿江而居

其次,收集雨水并采取导流等措施实现水的梯级利用。将屋面雨水径流通过屋顶坡屋面收集,并通过沟渠导流、洼地回旋、塘池蓄水等一系列自然生态的手段方法,实现对雨水的回收、处理,并根据需要视水质用于日常清洗、农田灌溉、牲畜喂养、鱼塘补给等等,实现了对排水体系从无组织到有组织的优化,在降低地表径流,增加雨水渗透量的同时,服务生产生活。同时,也形成并固化了居民的节水意识,促进了节俭民风的进一步形成。

1.3 节能与室内热环境:“被动自然”

原生态民居最大的优点在于,尽可能多地利用天然资源和地理条件,采取被动式构造设计手段,来满足生活舒适的要求,即在满足生理需求的前提下,使居住空间尽可能处在“自然状态”而非人造环境中。重庆属于东亚季风区,在当代建筑气候分区中为夏热冬冷地区,常年日照少,风速小,冬季阴冷多雨,夏季湿热高温,常年湿度较大,雨水丰富。以适应气候为目标,巴渝民居以自然通风、遮阳、隔热等为重点,表现出了良好的气候适应性。

1.3 .1通过自然通风进行降温

通过自然通风进行降温是巴渝传统民居建筑节能、创造室内舒适环境的有效手段。通风设计方式主要有三种。

(1)设计廊坊式场镇檐廊相连,保证通风。设置列柱支撑宽的檐廊,建筑檐廊相连形成街坊,加强街道和建筑空间的互通,使空间通透多变,为自然通风创造条件。如在江津中山古镇以及石柱西沱古镇建筑中,聚落街区中廊坊式、凉亭式的街坊(图4—图6)[3]。

图4 江津中山古镇的凉厅

图5 石柱土家族自治县西沱古镇建筑的山地重台庭院

图6 江津中山镇建筑院落的中庭设计

(2) 设置凉厅式街坊,利用“抱厅”(图7),形成“抽气”效果。如此处理不仅利于通风,也利于采光。川内盆地相对其他地区气流较为稳定,大风较少,不似北方平原地区常年多风。这种富于创意的“抱厅”形式,集抽风、采光、防晒、遮雨多种功能于一身,又扩大了建筑使用空间[3]。小口天井和窄长夹项式天井有很好的抽风作用,在大型宅院中常用多天井的形制(图8),特别是随着楼层的增高,楼井中的抽风效果愈加明显。

图7 渝东南黔江濯水龚家抱厅

图8 江津中山古镇建筑天井的通风采光

(3)利用开敞式厅堂,营造开敞空间,组织穿堂风。在房屋的使用功能安排上,常将一些主要厅堂和处于纵横线重要通道上的房间做成敞口厅或穿堂、正厅、花厅、过厅,另外,一些家务、生产生活场所都可开敞[3]。尽可能打通所有能开敞的空间,使穿堂风无所阻拦,同时,由檐断、走道、股巷道等形成的交通网络,也成为气流通道,起到了“风巷”的作用,同建筑的各个开敞空间一起,让室内外空气的交换、回流以及进出十分畅通。

1.3.2 利用建筑布局、空间设计以及建筑构件进行遮阳

受地形地势以及秋冬多雾多雨的气候条件制约,巴渝建筑不易准确选择理想的朝向,但一般还是会尽力选择南向或东向,尽量避免西晒。同时,将房屋密集交错布置,互相遮挡,减少阳光照射,增加阴影面积。在大型宅院中,多数密集小庭院房屋多采用天井密集的组合方式,且多以南北向条形天井布局,使多个房屋处于建筑阴影覆盖之中。有的宅院以高大的封火墙分隔院落,也会投下更多阴影,另外,也会适度提高房屋内空间,以减少热辐射影响。利用建筑的空间设计遮阳,在古场镇中十分常见,底层内侧作为商店,外侧为街区,楼上则用来住家,可以有效实现防晒目标。利用构件进行遮阳,最有效的措施是加大房屋的出檐,这样既可防晒,形成大面积阴影,又可防雨,保护墙面。一般情况下房屋出檐都较大,包括悬山出挑在1m甚至1.5m以上。还可在墙面上加设挑廊或挑檐等构件,檐廊的形式也极其丰富,如斗门廊、敞廊、前檐廊、内外回廊等等[3]。

1.3.3 利用建筑形式隔热

外墙对太阳辐射的吸收程度取决于外墙材料的表面颜色和质地,除了要求外墙本身不过多暴露于太阳辐射外,也要减少外墙对其他建筑的辐射。从这个角度来说,未经任何装饰的生土墙体比粉刷后的效果要好,而且更能突出墙体的自然和原生态美。在传统的坡顶民居建筑中,由于阳光强烈,建筑室内外一般通过檐廊联系,由檐廊作为过渡空间,起组织通风、控制采光和防止太阳直接照射室内的作用。

1.4 节材与材料资源利用:“竹草代木”

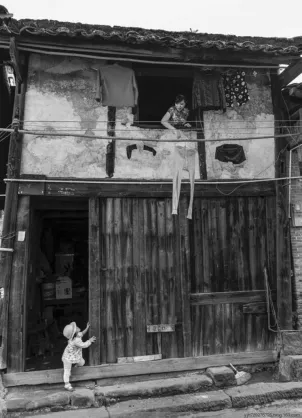

生物资源性材料是一种天然材料,更具有地域性的特点。我国传统建筑用材的突出特征是“北土南木”,巴渝民居中的干阑式建筑多以竹、木为主要建筑材料,结合本地竹类资源丰富的实际,传统民居将利用本地竹、草等生物资源作为建材的理念发挥到极致。如江津中山古镇的“捆绑式结构”吊脚楼(图9),几乎全部由竹子建成。它采用竹结构或竹木混合结构,构件的连接方式不是榫卯技术,而是绑扎方式,即构建组合交叉搭接,用竹篾条或棕绳等系紧扎牢,成为排架。因此其围护结构必须用轻质材料以减轻负荷[3]。

竹编夹壁墙就是一种使用本地建材的、质轻性优的围护结构墙体(图10),是巴渝传统民居中具有鲜明的节能、绿色环保特征的“自保温”围护结构体系。其热工性能良好,表面贯通微孔多,吸湿性大,能及时排出水蒸气而使表面保持干燥,夏季湿热,利于室内通风除湿。白天外墙白色抹灰具有较好的太阳辐射反射作用,室内受辐射影响小;夜间由于蓄热性差,墙体向室内传递热量小。冬季潮湿但不太寒冷,墙体在通风除湿的同时兼顾保温功效,这正是现代绿色建筑发展中对夏热冬冷地区围护结构的需求[3]。

图9 江津中山古镇竹木结构吊脚楼

图10 江津中山古镇竹编夹壁墙

另外,草材墙体、屋顶在乡土建筑中有较多应用,如采用稻草或者芭茅草扎结作为屋顶覆盖材料。这些材料随地可取,来源广泛,取之不竭,且稻草屋顶工整美观,简朴耐用。最主要的是轻便,易施工;经济,易维护维修;从节能的角度来说,吸热少,保温、透气、利于雨水导流,对提升居住舒适度有积极作用[3]。

2 传统建筑的绿色思维在绿色建筑中的应用

巴渝建筑一方面孕育了地域文化,另一方面也集中体现了巴渝先民以及巴渝文化的突出特征,与地域、气候、文化、习俗等相辅相成,成为我国传统建筑的典型体系之一。其中蕴含的崇尚生态、自然的建造智慧,仍然对当今绿色建筑的发展具有重要的借鉴意义。

2.1 承其念,指导绿色建筑发展

我国传统建筑作为民族传统文化的重要组成部分,积淀了丰富的“绿色”要素。在绿色人文理念方面,积淀了“天人合一”、“道法自然”的建筑自然观;“仁民爱物”、“仁及草木”、“慈心于物”、崇尚节俭等环境伦理及建筑伦理观;“仁者乐山,智者乐水”,“原大地之美”,“不加雕琢”、“婉若天成”等建筑审美观;“以人为本”、“经济适用”、“天时、地气、材美、工巧、合而为良”等建筑价值观、“象天法地”、“文荫武备”等城市、聚落规划观;“因天材,就地利”、“逸其人,因其地、全其天”等建筑规划和营造观;“取之有度,用之有节”的资源持续利用观等等[3]。

这些认知都是在当时历史阶段里人文生态与自然生态和合统一、人与自然共生的思想体现。基于此,人们对建筑技术的拓展和尝试,以及建筑营造智慧的形成,强调以顺从自然为本,这样的价值取向决定了在此后相当长的时期内,传统建筑在选址、选材、结构和装饰、使用以及后期的生命结束等阶段均源于自然、回归自然,这与当前绿色建筑所倡导的在建筑的全寿命周期内实现建筑与自然的和谐共生高度统一,也为当前绿色建筑快速、科学、健康发展提供了重要的借鉴。因此,进一步发掘传统建筑思维中的绿色建筑理念,承其理念,结合时代要求,古为今用,树立正确的绿色观,进行建筑实践,对弘扬绿色建筑思想,以及绿色建筑项目实践意义非凡。

2.2 师其法,优化绿色建筑技术应用

绿色技术是人类对工业技术造成地球生态环境恶化进行反思后的结果,是人类技术体系生态转向的产物。绿色建筑技术是其中的重要组成部分,是在建筑全寿命周期内所运用的生态知识和所采用的符合自然生态良性循环规律,达成绿色建筑理论核心的一系列适宜技术的总称,其本质是可持续发展的,与大自然和谐共生的新型建筑技术体系,绿色建筑技术是一个复杂的技术体系,其内容十分丰富,如将可再生自然能源(太阳能、地热能、土壤蓄能、生物质能等)直接转化为建筑生活用能技术、建筑节能技术(新型建筑围护结构节能构造技术、新型多功能建筑节能材料等)、建筑物理环境控制技术(立体绿化技术、“健康”的建筑材料体系)、绿色智能设计技术、绿色建材生产技术、绿色施工技术、数字化物业管理技术以及废弃建筑垃圾和生活垃圾循环利用技术等等。

专家认为,绿色建筑是一种“后现代”的建筑,是对现代建筑的辩证否定和对传统建筑的否定之否定。依据否定之否定的辩证观点,绿色建筑将在更高层次上重复传统建筑的某些特征,是对传统建筑在一定程度上的“回复”,从这个意义上讲,绿色建筑离不开传统建筑,它应当在更高阶段上复活建筑的某些特征、特性,应当从传统建筑中寻找克服现代建筑弊病的生态智慧[3]。因此,当今绿色建筑目标的实现,有必要进一步借鉴传统民居中蕴含的大量的生态智慧。

在具体的技术应用方面,取材方便,适应性强,防震性能好,施工速度快,便于维护、修缮和搬迁,旧木、竹料重复使用、再利用,以装配式思维为主导的竹木结构技术;施工简便,隔热保温性能好,以竹夹壁墙体为代表的自保温围护结构;干阑式建筑便于通风、采光、防潮,适应夏季湿热气候的空间布局和空间设计(底层架空,天井、地道风理念等);以竹草等生物资源材料为代表的就地取材、本土建材的最大化利用;以保护为主的低影响开发思路和以本土植物为先的生态绿色环境营造等等,这些都是目前重庆市在推进绿色建筑进程中,结合本地气候特点所需的重要适宜技术内容。建立绿色建筑适宜技术体系,除了需要积极引进适用于本地地理环境和社会环境的绿色建筑技术之外,还迫切需要梳理我国传统建筑技术体系中的绿色技术要素,并以这些要素群为母体,吸收、消化发达国家的成熟的绿色建筑技术,做到中西结合,土洋并举,才有可能形成适宜本地特点的绿色建筑技术体系,这是一个技术要素重组的过程,是技术结构更新的过程和集成创新的过程。

3 结语

巴渝大地山峦绵延、江河交错,自古以来水秀山青、物产丰富,巴渝文化博大精深、源远流长、绚丽多彩,是中华灿烂文化的重要组成部分,更是我国生态文明历程中的重要一环。巴渝传统民居建筑与我国绝大多数传统民居建筑一样,具有一定的“浅绿色”特征,其中蕴含着丰富的绿色人文和传统、自然的生态智慧,需要我们在城市建设中不断地去传承和发扬。